基于知识图谱的中国地下水污染研究量化分析

2024-01-08李一琳

李一琳,王 乐,冯 缘,3

(1.南京警察学院,南京 210023;2.野生动植物物证技术国家林业和草原局重点实验室,南京 210023;3.天津市滨海新区公安局塘沽派出所,天津 300456)

我国拥有丰富的淡水资源,为了满足巨大的用水需求,自90 年代以来,持续开展水利现代化研究[1],加强了开采地下水资料的力度。但庞大的人口基数加上南北水量分布不均,使得人均占有量相对较低。

截至2022 年我国地下水资源开采规模已达2.7 亿m3,且数字还在持续上升。全国超过六成的城市都以地下水作为饮用水源。在华北地区的城市供水量中地下水占比72%,西北地区的地下水比例为66%,部分城市以地下水为唯一的供水水源。

由于不合理的开采,工矿企业的排废,城市垃圾渗滤液的泄露,化肥农药过量使用,以及生活污水排放等原因,导致地下水资源被污染。目前,我国约九成的城市地下水遭到不同程度的污染,华北地区尤其严重[2]。

地下水污染有很强的隐蔽性与难恢复性,其治理问题也是我国现阶段面临的一个难题。本文对地下水污染领域的研究热点和趋势进行分析,为推进地下水污染治理的研究工作提供参考。

1 研究方法

在CNKI 数据库中选择“高级检索”,检索条件为:主题=“地下水污染”“地下水质污染”“地下水有机污染”,时间跨度为1980—2022 年,共检索到7 611 篇文献,剔除会议文稿、特色期刊、书评、征稿启事和专栏介绍等非学术文献以及相关性较小的条目,得到期刊文献5 327 篇。使用CiteSpace 文献定量分析软件对国内地下水污染的研究进行可视化分析,绘制知识图谱。

使用美国科学计量学专家普莱斯设计的界定公式[3],筛选该领域的核心机构和核心作者,公式为

式中:m1、m2分别为核心机构、核心作者的筛选标准;n1、n2分别为最高产机构、最高产学者的发文量,篇。

2 国内地下水污染研究的量化分析

2.1 地下水污染的发文量及研究类型

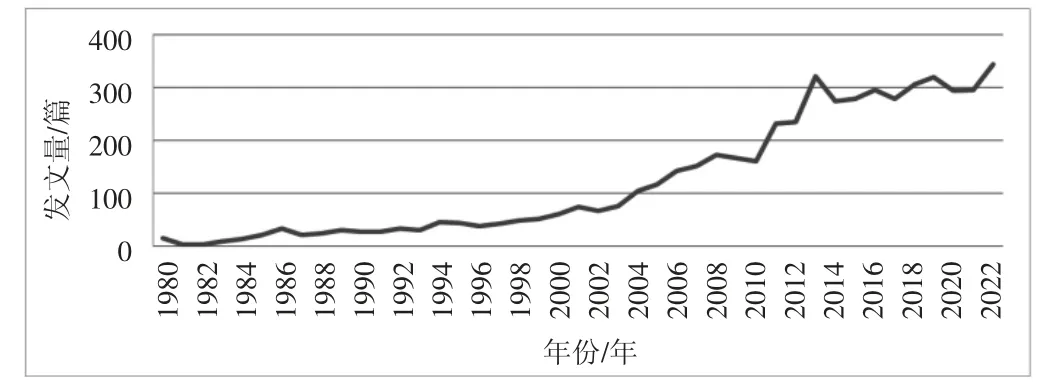

国内最早研究地下水污染的论文可以追溯到1974 年,自1980 年以来,有关地下水污染的发文量总体呈上升趋势,年均发文量约为123 篇(图1)。1980—2000 年为研究的起步阶段(总量626 篇,年均发文31篇)、2001—2010 年为成长阶段(总量1 232 篇,年均发文123 篇)、2011—2022 年为发展阶段(总量3 469 篇,年均发文289 篇)。2013 年达到发文量的峰值(320篇),2013 年之后每年的发文量均保持在250 篇以上。这一研究结果与郭芳芳[4]分析近10 年地下水污染发文量自2013 年发展较为成熟一致。

图1 1980—2022 年中国地下水污染研究的发文量

地下水污染的研究类型主要集中在工程研究、技术研究、应用基础研究和技术开发4 个方面,占总类型的57%,其次为政策研究、学科教育和行业技术发展等。

梳理文献可知,应用基础研究和技术研究均始于2013 年,工程研究于2014 年起步,基于前期的研究成果使“技术开发”在2015 年集中发文14 篇。2016—2019 年,上述4 个主要研究领域均快速发展,2020 年至今除技术研究持续增长之外,其他3 个研究类型基本保持平稳。

据国土资源部发布的《2013 中国国土资源公报》显示,2013 年我国198 个地市级行政区有地下水水质监测点共4 929 个,其中综合评价水质呈较差级的监测点有1 999 个,占40.6%;水质呈极差级的监测点有826 个,占16.8%。据《华北平原地下水污染调查评价》报告显示,华北平原浅层地下水污染严重,浅层中直接可以饮用的Ⅰ—Ⅲ类地下水仅占22.2%。

为缓解地下水污染的严重情况,2013 年我国环境保护部联合国土资源部等有关部门编制了《清洁水行动计划(2013—2017 年)》和《华北平原地下水污染防治工作方案》,对地下水污染防治工作进行重要部署,推进了我国地下水污染的整治工作。2013 年是我国推进地下水污染治理工作具有转折意义的一年。

2.2 核心机构及核心作者特征分析

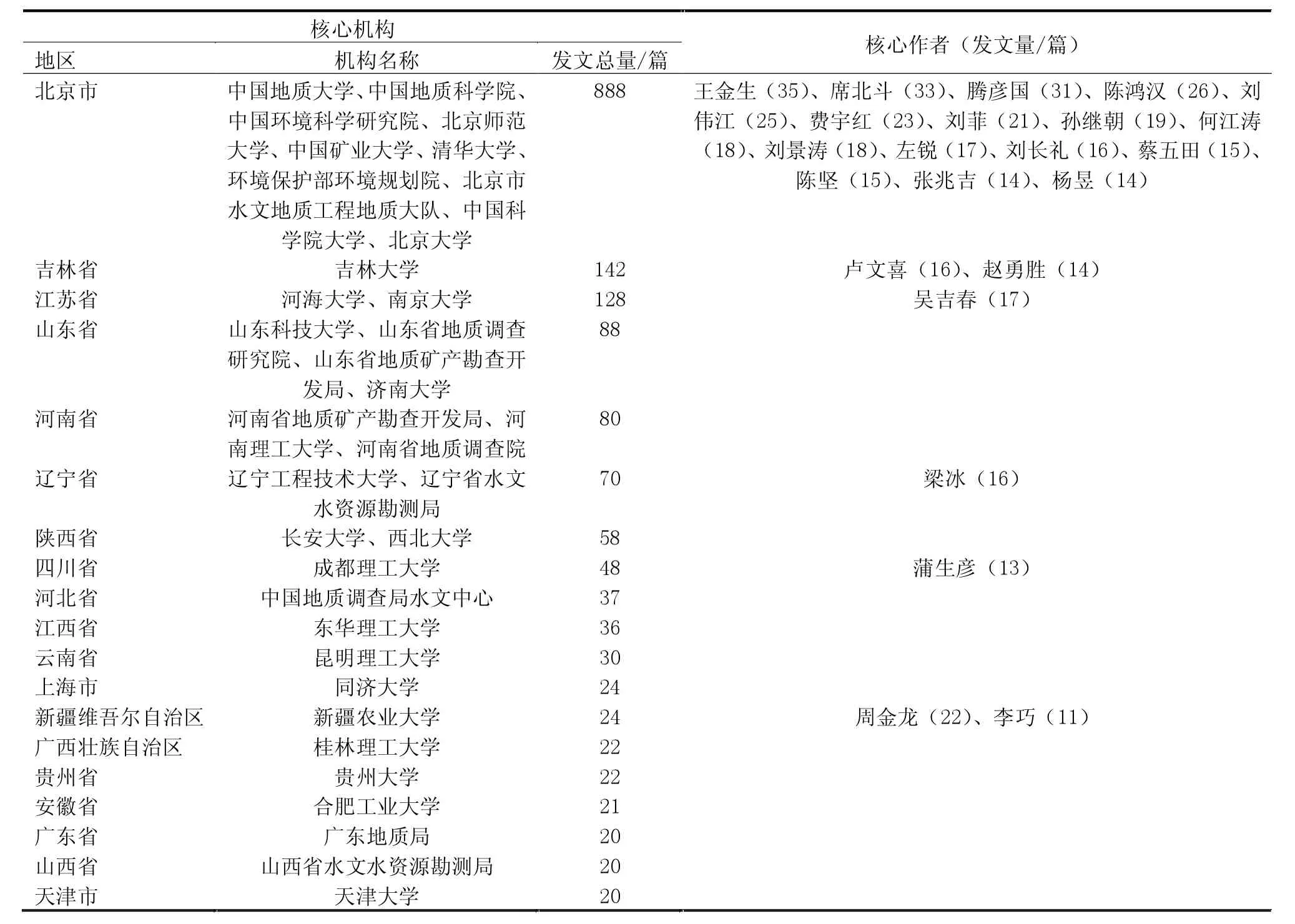

经统计该领域的主要作者和所属机构可知,中国地质大学(290 篇)的文献总量最高,作者以北京师范大学的王金生(35 篇)居首,因此n1=290、n2=35。由公式(1)得,m1=13、m2=4,表明发文量超过13 篇为核心机构,个人发文量超过4 篇为核心作者。受版面所限,本文仅列出发文量超过20 篇的核心机构和发文量超过10 篇的核心作者,见表1。

表1 1980—2022 年中国地下水污染研究领域的核心机构和核心作者

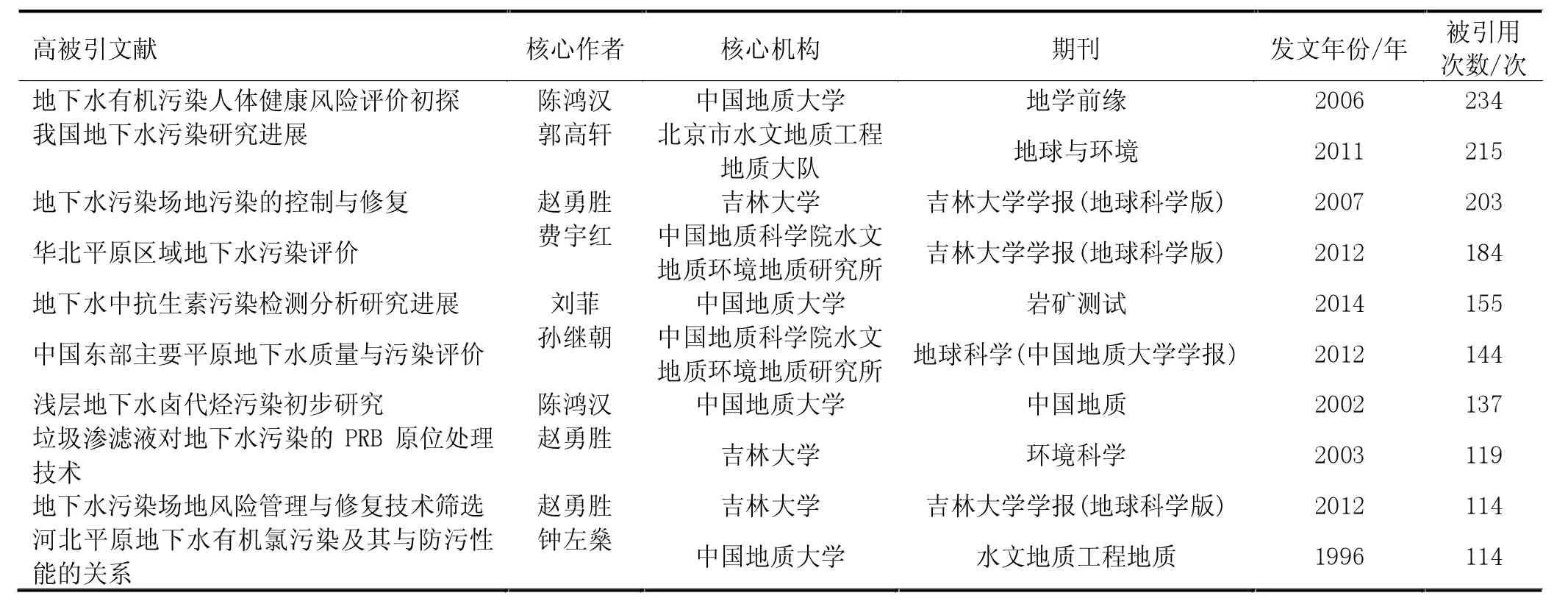

文献被引用的频次是评价一篇论文质量高低和影响力的重要指标,常常被用来衡量一篇论文的重要性。被引率最高的论文是贺缠生1998 年发表在《环境科学》期刊上的《非点源污染的管理及控制》,引用率高达954 次。该论文引入了美国在非点源污染管理与控制方面的经验,对我国早期在该领域的研究起到了指引作用。核心作者的文献被引率排名前10 的文献信息见表2。

表2 核心作者的高被引文献(1980—2022 年)

中国地质大学的陈鸿汉教授共发表高水平论文30 篇,总被引998 次;吉林大学的赵勇胜教授发表高水平论文22 篇,总被引986 次。高被引文献的研究主题集中在地下水污染的研究与治理方面,这些文献为该研究领域的发展奠定了基础。

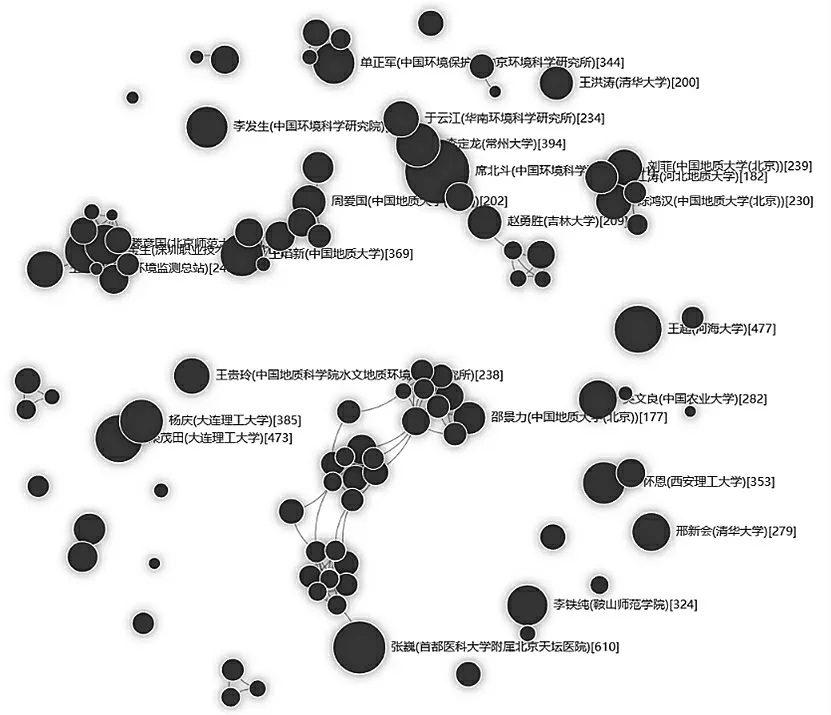

通过分析机构和作者之间的合作关系得图2。图2中的圆点代表相应的作者和所属机构,圆点的大小与发文量呈正相关性,圆之间的连线表示机构之间的合作关系。合作网络越多越广,说明该机构和作者的学术交流、知识传播的范围越广泛,在该领域具有较高的学术地位和影响力。

图2 机构和作者之间的合作关系图谱

由图2 可知,机构和作者之间的合作基本形成了几个紧密的核心机构群:①中国地质科学院水文地质环境地质研究所-中国地质大学-北京市水利规划设计研究院-北京医科大学附属北京天坛医院;②中国环境科学院-吉林大学-常州大学-华南环境科学研究所-中国地质环境监测院;③中国地质大学-河北地质大学-西南大学-济南大学;④北京师范大学-吉林大学-中国环境监测总站。核心机构群的形成代表了我国地下水污染领域的几个主要研究方向,其研究成果也基本代表了我国在该领域最高水平。

除了机构之间的合作外,同一机构作者之间的合作更加紧密,如中国地质大学的陈鸿汉-刘菲-何江涛、王焰新-周爱国-靳孟贵等,中国地质科学院水文地质环境地质研究所费宇红-刘景涛-孙继朝-张胜等,北京师范大学的滕彦国-左锐-瞿远征,中国环境保护部南京环境科学研究所单正军-蔡道基-朱忠林-华晓梅,中国环境科学院的席北斗课题组,吉林大学赵勇胜课题组等。

2.3 核心期刊

期刊的质量一直都是评价一篇论文优劣的标准,发文的频率与期刊的专业性紧密相关。该领域有北大核心论文1 494 篇,CSSCI 论文131 篇,EI 论文188篇,共占文献总量的34%。发文量和被引率较高的有《中国环境科学》《环境科学》《环境科学学报》《地学前缘》共占比47%。

排名前20 的主要期刊的发文总量为371 篇,成为地下水研究、地下水环境污染与防治、地下水开发利用、地下水动态监测研究领域的领跑者,广泛受到环境科学与资源利用、地质学、资源科学等学科的关注。

2.4 热点主题

关键词是论文精炼的主题,研究关键词的分布可以了解文献涉及的研究领域、内容和研究热点,能够帮助把握该领域的发展进程和研究方向[1]。地下水污染研究的热点主题集中在“地下水、地下水污染”总量2 925篇,其次是“浅层地下水、地下水环境、地下水资源、防治对策、地下水水质、地下水污染防治、地下水有机污染”总量879 篇。

根据关键词共现网络分析可知,该领域研究热点集中在地下水污染现状、地下水污染防治技术、地下水污染风险评价3 个方面,并以地下水污染和防治为核心主题。“地下水、地下水污染”的时区分布揭示了研究热点的演化进程,基本与图1 展示的发文量的进程一致。

我国地下水污染的研究起步较晚,20 世纪70 年代中后期,我国部分城市才刚刚开始调查地下水污染的现状,主要集中在地下水污染的调查、污染类型等问题的初探;80 年代,在调查的基础上开始对水污染的治理展开研究,主要聚焦于地下水污染的防治对策,侧重于无机污染物,比如镉、铅、汞等重金属以及无机盐,关于有机污染的研究在80 年代后期才开始;到21 世纪,地下水污染问题引起政府和社会的广泛关注,研究内容的层次、角度多样,紧跟时代主题,集中在地下水污染风险评价、地下水污染修复和防控领域。

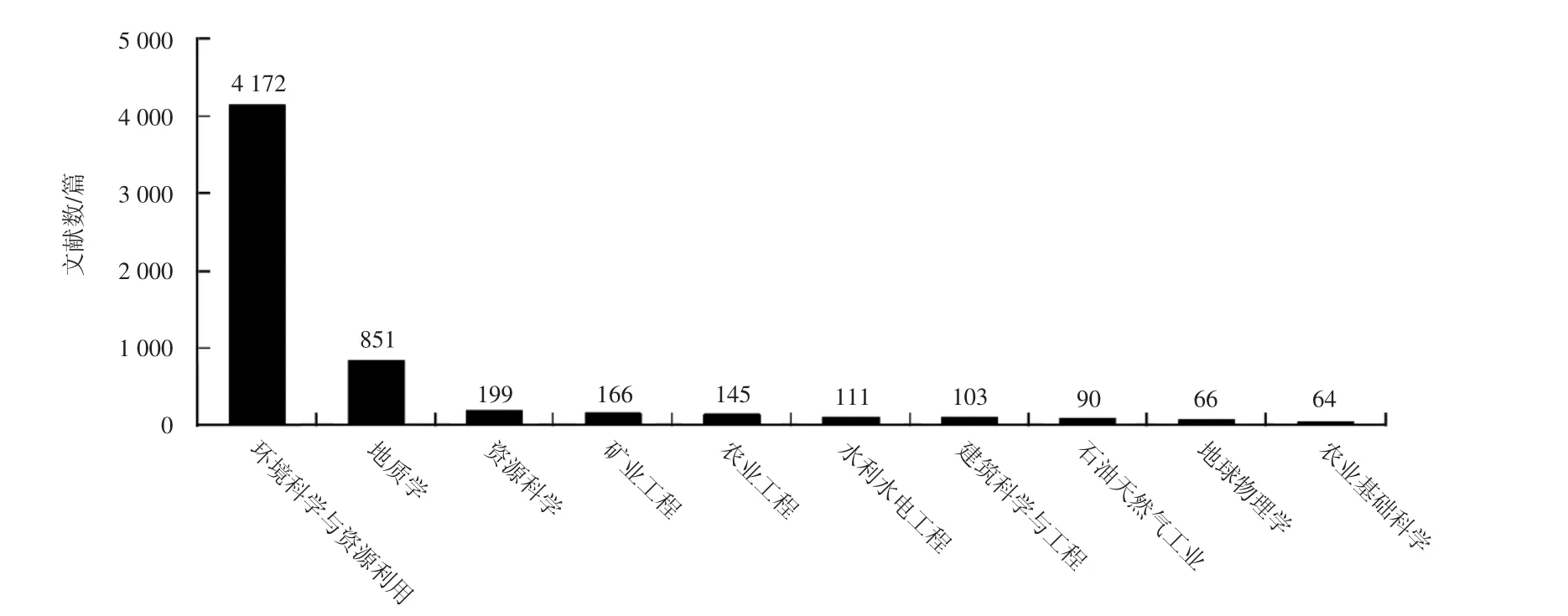

统计发文量排名前10 的学科如图3 所示。环境科学与资源利用(82.5%)、地质学(10.5%)是该领域的主体学科,承担着基础理论研究、技术创新和学科建设的主要责任。

图3 地下水污染研究领域的主要学科

3 结论

地下水具有很高的生态价值和经济价值,党和国家高度重视地下水污染问题,2019 年生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部联合印发了《地下水污染防治实施方案》,并先后出台污染防治规划和方案以及一系列的法律、政策,极大程度地激发了地下水污染研究领域的活跃度。

虽然我国关于地下水污染的研究起步稍晚,涉及的学科又交叉复杂,对研究队伍有着更高的要求。但总体来看,该领域的研究比较活跃,研究成果逐年增加,技术研究不断进步,机构间的合作较为紧密。需要关注的是进一步引入企业的力量,加大研发力度,实现技术转化,将科研成果应用到地下水污染治理的实际工作中。