流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育

——基于扎根理论的研究

2024-01-05陈雅川武晓伟

陈雅川 武晓伟

(北京师范大学珠海分校 教育学院,珠海 519000)

提要: 在我国城市化进程加快的背景下,大量人口从农村涌向城市,流动人口日益增加,流动人口家庭教育形势严峻。通过深度访谈14位流动儿童及其父母,从多重行动主体视角收集对“流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育”的描述和理解。采用扎根理论编码方法对收集到的经验材料进行抽象归纳,构建出流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育影响因素模型,其中“父母期待”类属是这一模型的核心。在此基础上,形成从行为层到传导层,再到结果层的流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育实现路径模型。在对模型进行阐释和探讨后,得出“父母期待”中的“急切性”界定是显著影响流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育的关键因素,并提出流动儿童的父母在家庭教育上亟待自我革命的观点。

引 言

根据我国2020年第七次人口普查数据,全国人口中的人户分离人口为492762506人,其中,流动人口为375816759人。流动人口中,跨省流动人口为124837153人,省内流动人口为250979606人。与2010年第六次全国人口普查相比,流动人口增加154390107人,增长69.73%[1]。随着流动人口数量的增加,个体流动呈现出向家庭流动转变的趋势,家庭流动已成为城镇化浪潮中的核心主体[2]。由于流动人口中大多数是外出务工的中青年人,子女基本处于学龄阶段,使得流动儿童的数量日益增加。流动儿童随父母来到与以前不同的环境中生活和学习,他们在新环境中的适应和融入需要和父母共同努力,这一过程中,父母和儿童的情感沟通与互动作为中介桥梁起着重要的作用[3]。但流动儿童父母由于工作类型、家庭条件及生活环境的特殊性,导致亲子关系出现各种问题,流动儿童的情感状况堪忧。

基于此,本研究主要从流动儿童家庭入手,探索其亲子关系与家庭教育的现状,揭示这个群体亲子关系与家庭教育中的深层次问题与困境,并尝试提出解决策略。

一、研究方法与过程

扎根理论(Grounded Theory)又被称为三级编码理论,是一种建立理论的方法论[4-5]。作为一种定性研究方法,其主要宗旨是从经验资料的基础上建立理论[6-7]。本研究采用扎根理论的方法对原始访谈稿进行转录后整理并进行编码,编码依次遵循一级编码,即开放式编码(opening coding):通过贴标签、发现类属和类属的属性与维度分析,形成类属;二级编码,即主轴编码(axial coding):通过理清研究内容的故事线,寻找核心类属;三级编码,即选择性编码(selective coding):关联类属,并通过对话发展理论,对概念和范畴进行持续提炼和不断修改,直到达到扎根理论的理论饱和,形成理论[8]。

研究考量流动人口分布情况,采用目的性抽样的方式选取广东省G市和S市流动人口聚集的4个社区,14个流动儿童家庭,共计30余位儿童及其家长作为访谈对象。家长共计15人,男性家长2人,其余均为女性家长,其中全职主妇8人。流动儿童共计21人,年龄分布在6至14岁,男童13人,女童8人,小学生12人,中学生9人。访谈采取半结构式的一对一访谈和焦点访谈两种形式。研究小组共5名师生,从2022年11月20日至28日,历时八天开展访谈。主要围绕“家庭教育”“亲子关系”两大核心主题,在具体问题的设置上遵循开放性原则,设问方式也采取开放性提问原则,尽量在访谈过程中提供给被访者最大的话语空间。所有访谈均采取面对面形式,在质性研究中,这种方式可以使访谈者对被访者除语言外其他诸如神态、微动作等细节进行有效观察与记录,更深入全面地收集数据。为保护参与者个人信息,访谈资料的处理均采用匿名附以编号表示。

在“开放编码”阶段,研究者主要呈现原始文本中的最小意义单位,尽量保留访谈对象的“原话”即本土概念。以事件完结与语词停顿作为概念化的标志,对本研究原始访谈文本进行初始概念标记(标签),其中儿童访谈中标记出372个初始概念(标签),家长访谈中标记出498个初始概念(标签)。初步编码共形成55个范畴,如情绪智力提升、父母定位、自我学习等,被标记为“自由节点”。

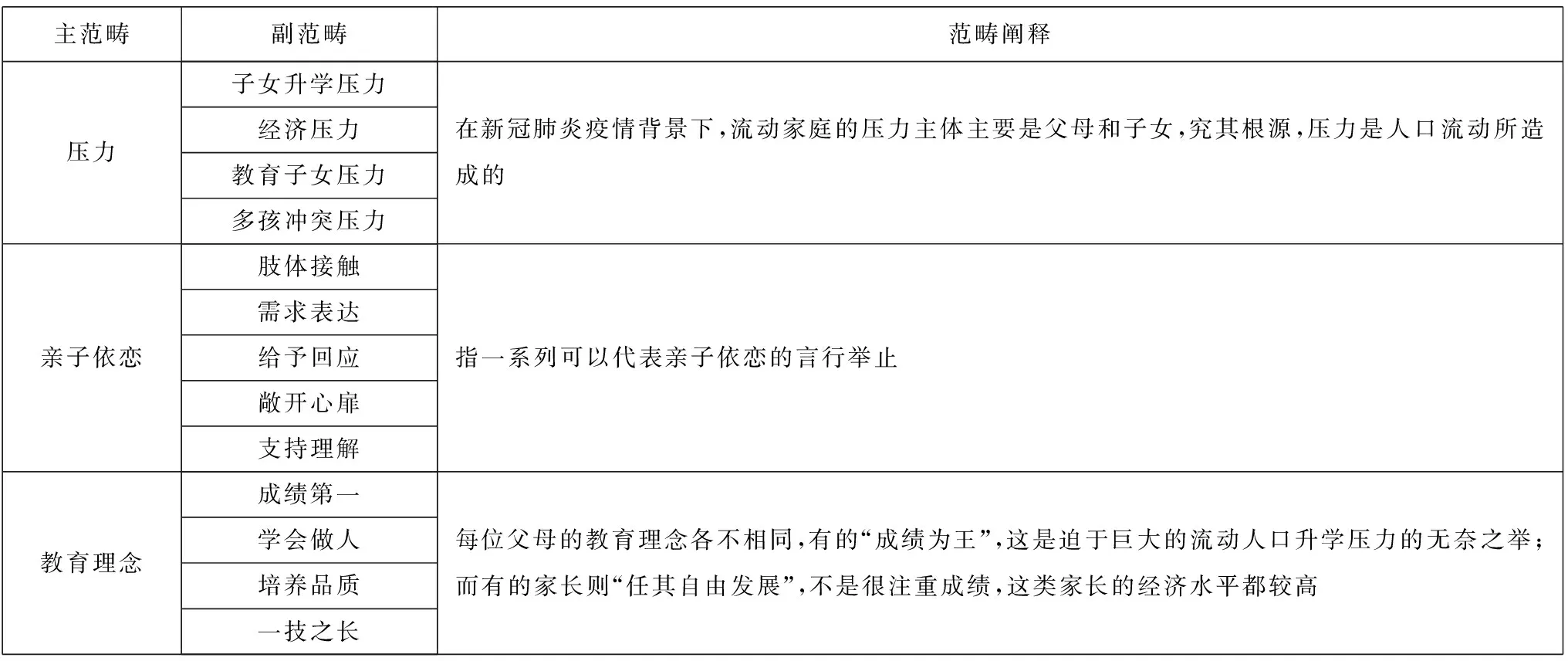

在“主轴编码”阶段,主要是发现和建立各个范畴间的联系,探寻范畴间的关系,进一步发展主范畴与副范畴。研究在第一步开放式编码的基础之上,通过发现并建立这些基本范畴的联系,对其进行整合与分类,得到13个主范畴(见表1)。

表1 主轴编码形成的主范畴

在“选择性编码”阶段,概念提炼与主轴编码的差别不大。研究对13个主范畴再进行提炼后,最终得出12个核心类属(见表2)。

表2 属性与维度分析表

二、研究发现

(一)流动儿童家庭亲子关系的质量与互动形式

从静态意义上看,“亲子依恋”和“亲子联结”是父母与子女之间的一种亲子情感联结状况,是衡量亲子关系质量的重要指标;从动态意义上看,“爱的表达”“多样归因”和“冲突处理”是流动儿童家庭对子女进行教养辅助和彼此联系沟通的过程。

“亲子依恋”包括“依恋水平”和“依恋表现”两个属性。其中“依恋水平”指流动儿童想与父母保持长久的亲近和联系的水平,分为高、低两个维度;而“依恋表现”是指流动儿童为寻求与父母保持亲近和联系而做出的一系列表现,分为强、弱两个维度。具体而言,有些流动儿童对父母怀有一种无时无刻都想亲近的表现,并通过高强度的“依恋表现”表达出来,如一位家长(AJ)说:“我那个大的跟小的,两个都有一个特点,就是要抱,经常要抱。”这就是一种高依恋水平的表现;而有些流动儿童,因种种削弱因素(如爷爷奶奶协同抚养,分散了他们对父母的依恋;多子女家庭兄弟姐妹之间的陪伴,也会分散流动儿童针对父母寻求依恋的注意力),并不会做出强烈的依恋表现,从而呈现较低的依恋水平。

“亲子联结”是流动儿童与其家长以家庭为单位,在日常生活中所进行的一系列亲子互动形式。“亲子联结”有“功能性”和“情感性”两个属性。功能性亲子联结指流动儿童与其家长为了更好地在移居地生活所进行的一系列活动, 分为强、弱两个维度。例如一位流动儿童全职母亲(NN)描述她的一天:“我大概六点半起床,然后做早餐叫孩子起床吃饭,然后送上学。下午接他们放学然后做晚饭,吃完饭大的做作业,给小的洗澡,然后检查大的作业。到晚上催上床睡觉,一天就结束了。”这其中,母亲为子女做饭、检查作业、接送上学,都属于功能性亲子联结,一般而言,全职母亲、爷爷奶奶与儿童之间的功能性亲子联结较强。情感性亲子联结是流动儿童与父母之间一系列表达爱意的行为,例如子女向母亲索求拥抱,这既是一种依恋表现,同样也是一种主动的情感性亲子联结表现。但当儿童的年龄越大,他们就越回避向父母表达情感性亲子联结,如当问及一位流动儿童是否敢直接表达对父母的爱时,他(JX)给出了否定的回答,理由是:“如果和爸妈说了,我怕他们会骂我。”由于害怕进行情感联结之后可能会产生不好的后果,因此,儿童宁愿选择回避与父母进行情感性亲子联结。需要强调的是,无论是功能性亲子联结还是情感性亲子联结,都不是单向的,即既可以是儿童主动对父母索求亲子联结,也可以是父母主动对儿童表达亲子联结需求。但就本次研究的访谈资料来看,功能性亲子联结多表现为父母对子女,而情感性的亲子联结多表现为子女对父母。

(二)流动儿童家庭教育的特点与影响因素

在对流动儿童家庭亲子关系的几个类属进行阐述后发现,其中的类属也可用以对流动儿童家庭教育的概括,以上类属的属性及其维度的变化,同样会影响流动儿童家庭教育的变化。流动儿童家庭亲子关系与教育之间互为影响,二者形成一个双向的循环,且保持动态平衡,作用于流动儿童家庭大系统中。

在完成访谈资料贴标签的步骤后,整理标签数量时发现,“外地户口”“积分”“没有房产”“教育资源”这几个标签的标记频率远远高于其它标签的标记频率,且几乎在每个家长的访谈中都提到这几个词。可见流动儿童家庭的父母在临时居住地面临着种种压力,而这些压力之中,最大的莫过于他们的“外来者”身份。

针对流动家庭父母具有概括的类属是“身兼数职”,包括“职务量”和“任务量”两个属性,维度都是多和少。流动儿童家庭的父母,存在两种极端,一种是全身心投入子女的生活起居照顾中,尤其是全职母亲;另一种则是身兼数职的父亲与母亲,他们不仅需要照顾多个子女,还需要承担开店、网店发货等工作,同时他们大都需要照顾一起居住的老人,其任务量和职务量不容小觑。

正是由于父母“身兼数职”,于是有了“角色认知”这一类属,其属性为“母亲主导”和“父亲缺位”,维度均是强与弱。此类属主要针对访谈中几个情况较特殊的家庭而言,如全职母亲,对于养育子女拥有绝对的话语权,父亲只是偶尔起辅助作用;更有极端情况,父亲因疫情被封控在工作地长达数月之久或常年在外出差,父亲缺位的“丧偶式育儿”使得母亲不得不扮演“严父”的角色。由于母亲对于“严父”角色的错误认知,引发不恰当的教育方法,最终导致亲子关系紧张。

“压力自感”可以理解为流动儿童家庭父母个体自身感受到的一种受压状态,包括经济压力、养育子女的压力、赡养老人的压力等,但父母们的实际感受各不相同。有些全职妈妈虽没有经济收入,丈夫是家庭经济来源的主要承担者,疫情之下面临封控的种种困难,她仍保持乐观;但有些家庭虽然收入可观,年长子女甚至可以协助父母照顾家中弟弟妹妹,身边的老人也共同养育子女,但他们依旧认为自身现状很不理想。具体来说,可将其分为“倾向性”与“可控性”两个类属。“倾向性”指流动家庭父母对压力的情绪表达倾向,具体分为正、负两个维度。访谈中有些父母对压力呈正向表达,如访谈者DD作为全职妈妈,仍乐观接受疫情所带来的负面影响,积极面对各种困难,她说“化压力为动力,我只能乐观地去接受。”相反,一些父母呈负向情绪表达,感到恐惧、疲惫、焦躁。一位家长表示面对疫情防控期间上网课的孩子,使她“抓狂”“失控”,她(JH)说:“他上网课,左动右动左摇右摇,总是坐不住。我就烦了。”孩子上网课的不适应和上课过程中的注意力分散的情况,让这位家长不知如何是好。“可控性”指对压力的掌控感,分为强、弱两个维度。上文提及的访谈对象DD,之所以能够乐观面对种种压力,是因为她提到“掌控还是可以的”,并“没有焦虑”。但有些家长就有失控的感觉,面对压力便会产生一系列消极情绪,而自身情绪一定会影响到子女和其他家庭成员,彼此相互影响,循环往复,形成恶性循环。

“身份认同”涵盖的对象包括流动儿童的整个家庭,既有儿童也有家长[9]。具体而言,“身份认同”是个体对自身的一种认知和描述,可以从认同水平的高低(程度)和认同范围的宽窄(广度)来描述对象对自己身份的认同状态。本次访谈人群普遍对自己的身份认同程度较低,对自己身份的认识范围也仅限于“从老家过来打工的”一类看法,身份认同的范围较窄,对自身的身份定位十分有限。

“固化观念”是一个较能代表访谈家长们教育观念的类属。接受访谈的家长们,对养育子女都存在着一个自己认定的且相对固定的认知,如“身体健康就好了”“不惹事,做个正直的人就行”等说法。家长虽各执己见,但都认为自己的观念可以一劳永逸,所以坚持固化不变。这种“固化观念”程度有强有弱,也有正负之分。这些“固化观念”正是流动儿童家庭父母教育观的集中体现[10]。

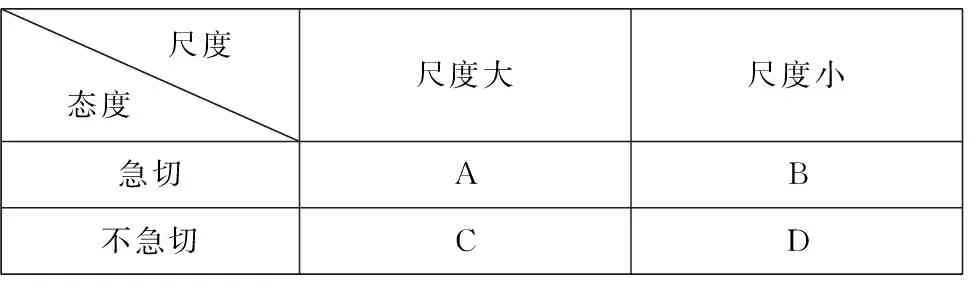

“父母期待”的界定具有两个属性,即“急切性”和“尺度”。基于这两个属性可再进一步分类,形成如下四种模式(见表3)。A表示将“父母期待”视为急切之事,且尺度较大,如流动儿童面临的升学问题,必须考取好成绩才能争取到公办学位,可以定义为“很急切”。B表示将“父母期待”视为急切之事,但尺度较小,如父母希望子女可以马上安抚哭闹的妹妹,可称为“还算急切”。C表示将“父母期待”视为不急切,但尺度比较大,如父母希望子女可以养成自主整理房间的习惯,通过整理房间提高自觉性、自主性,就属于较大尺度的“父母期待”,因此C可定义为“不太急切”。D表示将“父母期待”视为不急切之事,且尺度较小,如父母希望子女慢慢长高,可定义为“很不急切”。

表3 “父母期待”界定的属性与维度分析

“家庭支持”指在流动儿童家庭中是否有除父母外的其他力量协助。从程度上看分为高和低,从广度上分为宽和窄。有些流动儿童家庭除父母外还有其他亲友,也有社区或其他社会组织的支持,但有些家庭缺乏类似支持,父母承担了大部分儿童的养育与教育职能。

三、理论构建与理论阐释

以往对流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育的研究发现,流动儿童家长对子女的教养存在不同方式,主要表现为严厉和松散两个极端。流动儿童家长在教养子女的过程中,常常会因为忽略子女的感受而使用不恰当的教养行为和方法,许多家长能够意识到自己教养行为和方法的无效性,但由于缺乏科学教养方法的学习,当子女出现家长所不期待的行为时,家长仍会坚持使用自己所熟悉的教养行为和方法。流动儿童家庭中,很多父母缺少耐心或专业知识与子女沟通,反而对子女成长有着急切的要求。最典型的是,流动儿童的父母文化程度普遍较低,他们深感没有文化之苦,对子女的教育给予了高度重视。但矛盾的是,忙碌的他们几乎没时间与子女交流,更谈不上辅导子女的学习。

流动儿童的父母侧重于关注子女的认知、学习能力等智力因素的培养和物质保障,忽视了情感关怀的重要性。流动儿童的父母由于工作早出晚归,陪伴子女的时间并不多;而加班、应酬、家务等安排又分割了所剩不多的和子女进行情感沟通的时间。

(一)流动儿童家庭的亲子关系与家庭教育的深层次影响因素

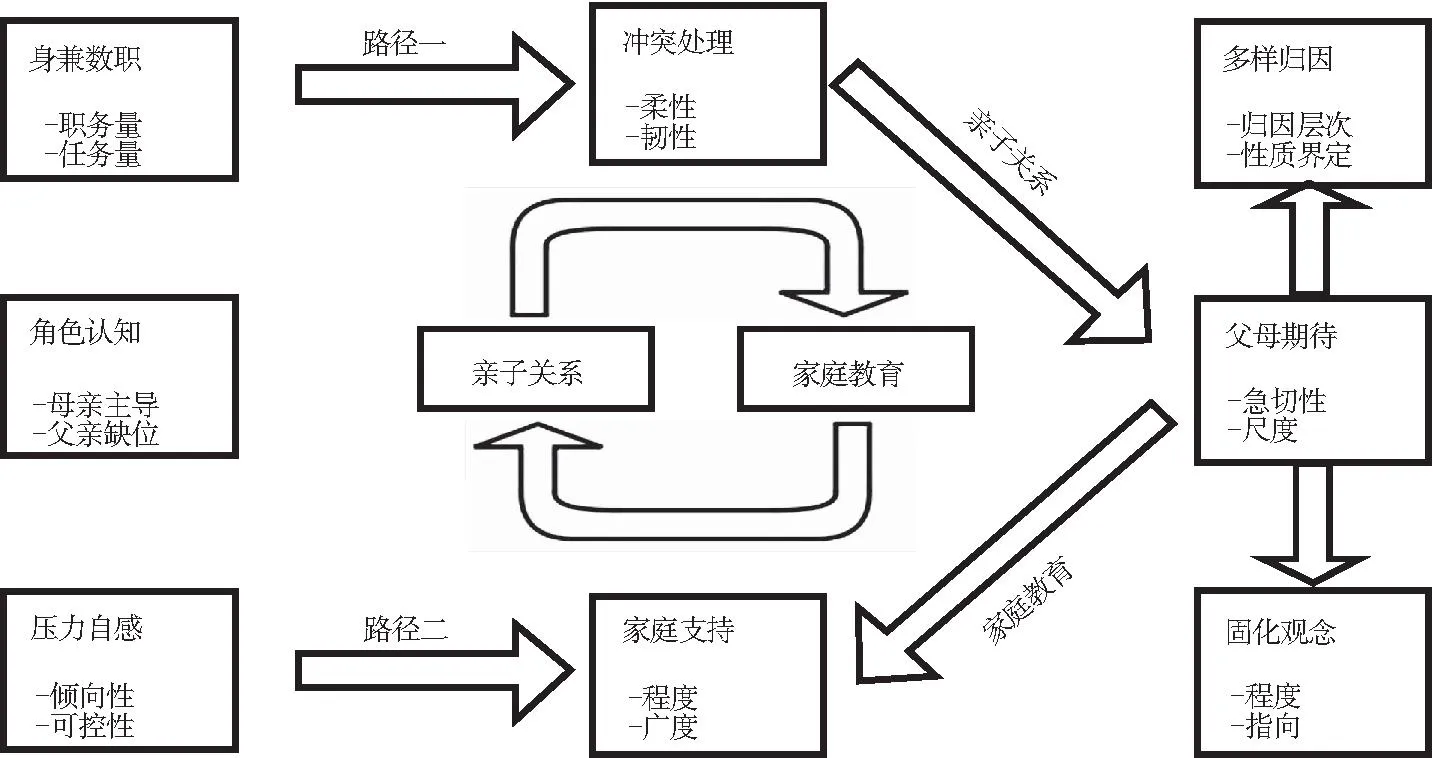

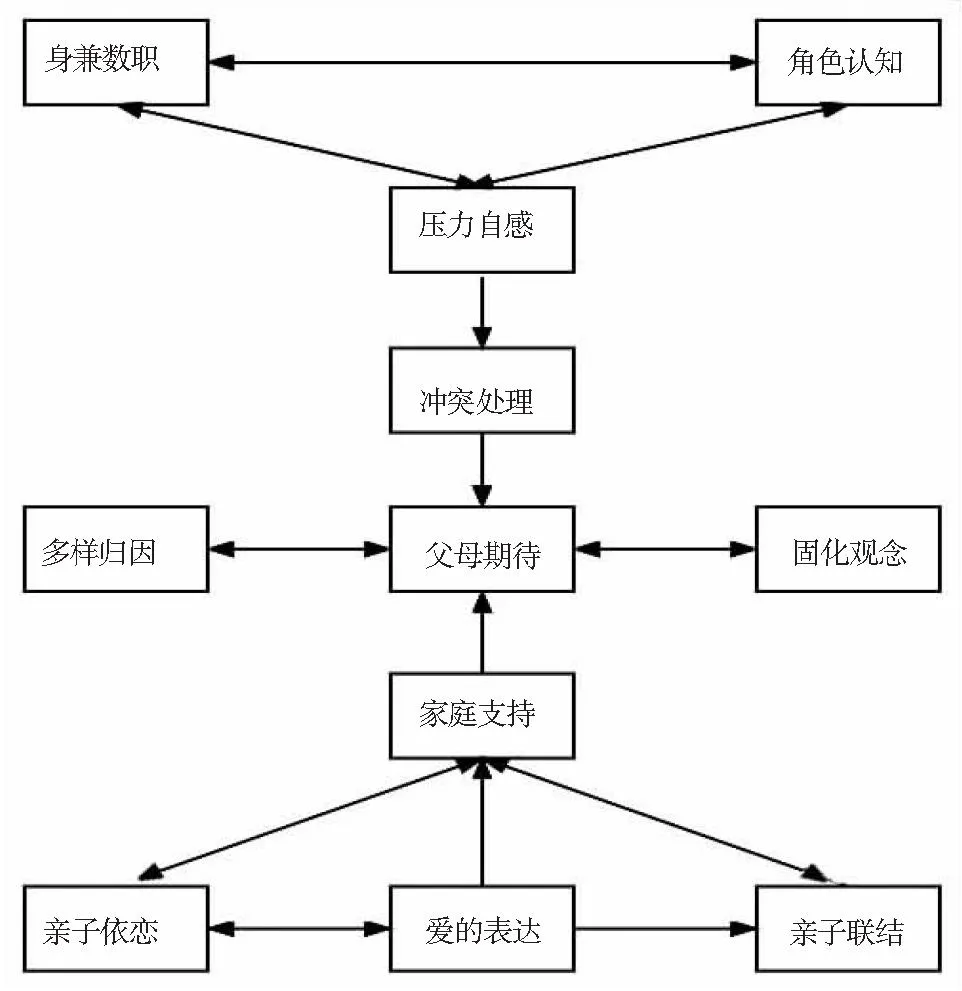

本研究所对应的类属关联如图1所示。“身兼数职”“角色认知”和“压力自感”的结构性流动人口身份特征,决定流动儿童家庭父母的“身份认同”,“身份认同”进而决定流动儿童家庭教育中的“冲突处理”,它们共同引发“父母期待”的界定,而“父母期待”决定流动儿童家庭的“多样归因”和“固化观念”,“父母期待”进一步指导“家庭支持”;反之,“家庭支持”的表现形式又会影响“亲子依恋”和“亲子联结”,同时也会影响“爱的表达”;“爱的表达”的多主体性也会同样影响“家庭支持”的转变,进而促进流动儿童家庭父母调整其“父母期待”。

图1 类属关系

在梳理流动儿童家庭亲子关系与家庭教育面临困境的相关因素后,研究构建起包含11个类属的流动儿童家庭亲子关系与家庭教育实现路径的理论模型图(见图2)。该理论模型通过理论饱和度检验,包含行为层、传导层、结果层。其中,行为层是起点,该层次里不同角色的认知策略指导着不同父母的教养行为,导致形成传导层中流动儿童家庭差异化的“冲突处理”和“家庭支持”。结合问卷调查结果,其中“亲子关系”在流动儿童的家庭教育中起到至关重要的引导作用,“亲子关系”与“家庭教育”二者相互作用进一步实现了结果层中“多样归因”“父母期待”和“固化观念”。

图2 流动儿童家庭亲子关系与家庭教育实现路径模型示意图

(二)模式关联阐释:“父母期待”

在实现路径的模型示意图中(见图2),双向箭头表示类属的属性和维度可进行不同的组合,进而形成类属的不同模式,不同模式之间又可以建立起各种联系。受“身兼数职”“角色认知”等角色特征的影响,以及“亲子依恋”“亲子联结”等亲子互动的影响,流动儿童家庭的父母们形成四种不同模式的“父母期待”,包括“很是急切”“还算急切”“不太急切”和“很不急切”。根据论述的便利和简洁要求,将以表3中的核心类属“父母期待”的两个典型模式“A模式”和“C模式”为例,具体解释图2所示理论模型。

1.A模式关联

如果“父母期待”的界定是“很急切”,那么即使面对较低强度的“压力自感”和“身兼数职”等影响家庭教育的外界因素,流动儿童父母感受到的或许也是一种负面失控的状态。这种情形下,这类父母会认为导致问题的原因是他们自身在亲子关系和整个家庭教育上出现了问题,感到为人父母对子女教育及影响的无奈与低效。在这一模式关联下,亲子关系中对于子女的情感交流与反馈就很有可能是负向的。当孩子一旦出现一些问题时,父母较易出现自责、内疚的情绪,比如认为“自己没有能力给孩子一个好的环境”“自己是一个失败的母亲”等说法。

由于“父母期待”已经是“很急切”的事情,流动儿童的父母就很有可能采取功能性强、情感性弱的教育方式,如向子女灌输一些与年龄阶段认知发展不符、无法理解的大道理,因忽视了现存问题的症结,反而显得适切性不足。上述诸多因素最有可能出现的结果便是“个体(流动儿童或其父母)的不适,系统不变”,陷入“急切”状态,不但不能改善家庭教育的质量,反而导致亲子关系进一步恶化,如加重儿童的拖延症、诱发儿童的不良习惯、降低儿童的自主性等[11];同时在情感体验方面,儿童可能会觉得自己“不被爱”,这些后果又会使“父母期待”长期循环在失控状态中,这显然是一种恶性循环。

2.C模式关联

如果“父母期待”的界定是“不太急切”,那么即使面对较高强度的“压力自感”和“身兼数职”等影响家庭教育的外界因素,流动儿童父母通常也会用较温和、柔性的教育方式,如愿意向子女承认错误、与子女加强情感联结等。父母会更多从情境性和常态化方面寻找原因,认为自己所采取的家庭教育是受大环境影响的结果,较难凭借个人意志去改变,此时流动儿童家庭的父母们更倾向采用“顺其自然”的教育方式。对于亲子关系,根据“亲子依恋”“爱的表达”“亲子联结”等类属的程度,此类父母会采取功能性弱、情感性强的改进措施。上述诸多因素更易使“个体(流动儿童与其家长)适应,系统不变”。这种状态处于适应可控的稳态之中,即处于稳态的循环状态。

(三)循环的背后:正反馈和负反馈

从系统层面来看,“父母期待”又可以被划分为稳态循环和恶性循环。根据贝特森和维克的理论,区别这两种循环的关键在于系统内部是否存在抵消的因素[12]。当“父母期待”表现为“不急切模式”时,就在一定程度上平衡了流动儿童家庭中的亲子关系,更易引发父母采取正确的教养方式,使流动儿童家庭父母的行为与系统趋向同方向,进而达到适应系统的目标。而当“父母期待”表现为“急切模式”时,则激起增强效应,将放大“急切”的“父母期待”的负面作用,使行为与系统趋向背离状态,从而引发一系列家庭矛盾与冲突、亲子关系恶化等问题。流动儿童父母采取的应对措施也会因其适切性较为薄弱而极易导致再次失败,使“父母期待”受到负面影响。

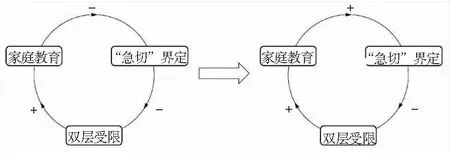

故而,研究者认为改变“父母期待”的“急切性”界定是一条改善流动儿童家庭亲子关系与家庭教育的出路,即改增强效应为抵消因素。借助“因果环路图”所示(见图3),通过改变“家庭教育”和“父母期待”中“急切性”来标定两个类属间的关系,由负相关“越教育子女越急切”改为正相关“越教育子女越不急切”,随即改变亲子关系和家庭教育与“父母期待”的循环模式,由恶性循环转变为常态循环。

图3 “急切”循环转换:由恶性到稳态①

彼得圣吉指出,无论是负反馈还是正反馈,系统均存在延迟,也就是说行动和结果之间存在着间断[13]。稳态循环中的“急切”似乎可维持、可控,但不意味着永恒不变,只是某些间断因素还没有凸显出来。如访谈中的流动儿童家长中,子女年龄较小的家长目前需要考虑的养育问题较少,养育压力并不大,但随着子女慢慢长大,越来越多的教育问题显现,这些压力加码则很有可能冲破父母所能承受的“急切”阈限,发生抵消作用,这种稳态循环就有可能转化为恶性循环甚至最终导致崩溃。如访谈者CL是两个孩子(一男一女,哥哥研究生,妹妹小学)的母亲,“父母期待”模式是“不急切模式”。CL在抚养儿子时相对轻松,因为当时是夫妻协同抚养,且当时养育的外界压力小,而生了二胎之后,由于丈夫长期出差在外,使得CL身兼严父和母亲两个角色。即使在接受访谈时,CL还处于稳态循环,但随着严峻的异地上学形势等外界种种压力来临时,未来的稳态循环很有可能会被转换甚至打破。所以,若把“望远镜”倒过来看,就会发现正反馈和负反馈的循环系统都具有不可持续性。流动儿童父母如果只实施了“急切”状态下的改变措施是不可能达到理想效果的,这就需要做出结构性的突破。

四、研究结论与反思

本文对流动儿童家庭的问卷调查与质性访谈,考察外部环境冲击下的流动儿童家庭教育与亲子关系的变化及对其子女异地就学的影响。流动儿童在居住地城市会面临入学、升学方面的诸多困难,很多因教育升学被迫和父母分离。若送回“老家”,则成为留守儿童,父母不能亲自养育和陪伴孩子的成长。所有这些遭遇,给流动家庭儿童成长带来的挑战和伤害,可能是终其一生都难以修复的。而与留守儿童相比,流动儿童因有人认为他们比留守儿童幸运,往往更易被人们忽略。事实上,流动和留守不应该被割裂,这是同一个社会问题的两面。研究发现:一方面,相比我们对于流动儿童这类弱势群体的刻板印象,流动儿童家庭教育整体趋好,表现为家庭氛围更和谐、教养理念更科学、家长指导学业情况增多,这些改善显著提高了流动儿童的整体学业表现水平。另一方面,许多家庭受疫情冲击的影响,家庭经济波动剧烈,与此同时社会大政策并未向流动人口做出倾斜,流动儿童的异地就学、升学压力较大,以孩子升学为目标导向形成的父母期待,其“急切性”会显著影响流动家庭的亲子关系与家庭教育。

从行动科学的角度来看,自我改变是系统变革的起点,对于流动儿童的家长而言,首先要做的是识别自我界限和系统中的增强因素及延迟效应。流动人口的年龄、收入、家庭生命周期、教养方式和教育理念等个体因素都处在变动之中,它们的变化会给自己的“急切”阈限以及系统带来什么影响?除了层层加码,家庭结构的变化(诸如多孩家庭中父母与子女、子女之间的关系处理)、政策环境的变化(诸如流动儿童异地就学的政策、高考政策)、身兼数职等结构性工作特征的变化,哪些构成增强因素,哪些具有延迟效应?这些具体情况放置到每一名流动儿童抑或每一个流动儿童家庭上又是不尽相同的。所以,流动儿童家长应认识到自我改变的重要性,尝试在系统思维下相互配合,共同学习,才能够准确识别自我界限。

流动儿童的父母需要主动与子女进行交流,参与子女的成长过程,通过亲子互动加强“亲子依恋”“爱的表达”和“亲子联结”等,旨在提升“家庭支持”水平。其次应转变教育观念,不能只关注那些可以让子女变得更加“优秀”的学业表现,而将子女思想品德的育人教育放在第一位,以积极的眼光看待未来,可以大大降低父母们的焦虑,有利于形成良好的亲子关系。以上探讨呈现出不等待整体性制度变革、不依赖外界社会政策改变、不依赖社会机构(社区、托管等)扶持、变被动为主动等特征。

本文采取质性研究方法收集案例资料,但并不是一项案例研究,而是运用扎根理论自下而上分析资料尝试建构理论。当然,在调查过程中,由于广东省流动人口较为密集,近些年来政府出台了不少政策改善流动儿童家庭的生存现状,其中就包括各种教育支持。加之地区经济较好,使得本次调查样本家庭教育与亲子关系现状整体趋好,家庭氛围较为和谐,教养观念较为先进。受限于以上资料,研究形成的理论只是初步的,有待今后进一步拓宽研究对象范围深入研究。

注 释:

①“+”表正相关,“-”表负相关,“箭头”代表作用方向。根据维克的理论,当一个因果循环中“-”数量由偶数变为奇数时,表明该循环存在偏差抵消因素,将由恶性转为稳态。