新工科背景下工科专业课融入课程思政的探讨

——以“机械制造装备设计”课程为例

2024-01-02杨赫然孙兴伟李姗姗赵海宁

杨赫然,孙兴伟,李姗姗,赵海宁

(沈阳工业大学 机械工程学院,辽宁 沈阳 110870)

2020年,教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措”,“课程思政建设是全面提高人才培养质量的重要任务”[1]。针对理工科类专业课程,理学、工学类专业课程,要在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。工学类专业课程要注重强化学生的工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

课程思政是思想政治教育实践活动,具体操作时借助课堂教学,以教师为核心力量,在课程体系优化、教学设计完善过程中,将思想政治工作贯穿教学。在课程开展过程中融入思想政治教育,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,通过教师潜移默化的隐性教育方式,结合学科背景,选取正面的典型案例,将正确的政治道德标准与家国情怀传递给学生,以达到立德树人的目的[2]。

一、当前工科课程思政教学中存在的问题

1.教学过程中,思政教育目标不清晰。长期以来,工科高校专业课程思政教学过程中存在一些问题。在教育形式上,课程教学形式单一、强制灌输,只是机械式地进行知识讲解;学生则被动地听课、被考核,不利于培养学生的创新能力,也无法帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。在机械专业课程中融入思政元素更加困难。“工程图学”“制造技术基础”等课程历史悠久,均拥有独立的教授教学体系,并且讲授过程中,强调学生对基础理论知识的掌握情况,凸显学生逻辑分析能力的培养,忽略了对学生自身发展能力的培养[3]。因此,专业课除了传授自然科学知识外,还应通过课程讲授强化学生的自我发展能力及情感因素的感受。然而,多数专业课教学方式较为陈旧,缺乏针对性,无法准确掌握当代高校学生的思想发展动态。因此,在教学过程中,学生感觉枯燥,对理论知识的掌握尚有难度,对德育更加难以入心。

2.教学过程中学生的主体地位尚未凸显,教学方式与学生易产生距离感。新工科强调教学过程中学生的主体地位,教师仅是教学过程的设计者,对教学过程起到主导作用,而非全程强制灌输。机械专业卓越工程师人才培养,更应将家国情怀、大国工匠精神放在培养首位,使学生成长为合格的社会主义接班人。然而,目前学生价值获得感较低,再加上部分教师还是过分强调灌输,忽略了教师的引导作用[4]。一些教师进行思想政治教育时,采用的案例能够吸引学生,但是带有一定的娱乐性,不适用于解释马克思主义。这样的方式虽然具备亲和力,但是效果欠佳,很难帮助学生树立正确的“三观”。

3.课程思政重视程度不足。在实际教学中,多数机械专业教师将大部分精力用于提升专业技能,对课程思政的重视程度较低,对热点事件的关注度不足,因此课程思政的知识储备量不足,很难找到有效的案例或切入点,进而影响师生互动,即使进行了课堂引导,也会影响引导的效果,从而导致课程缺乏吸引力[5]。

二、改革具体路径与效果

“机械制造装备设计”课程为机械设计制造及自动化专业机械制造方向的专业选修课,开设在学生的大四上学期。课程内容涵盖金属切削机床设计、机床主传动系统设计、机床主要部件设计、专用机床及数控机床总体设计等内容,专业性及综合性均较强。通过课程学习,学生能够将之前基础课及专业课的知识融会贯通,并且具有一定的综合运用能力。课程对学生的基础知识具有较高要求,且为学生本科最后阶段的理论课,培养学生分析并解决机械设计、制造等工程问题的基本能力,认识工程职业道德在工程实践中的重要性,要求学生掌握机械制造装备的基本设计方法与评价方法,使学生具有扎实的理论基础,培养学生的环保意识和创新意识,掌握机床主要部件的设计方法及检验方法,培养学生应用所学知识解决工程设计问题的能力及自主学习能力,使学生理解终身学习的重要性,并以建设祖国装备制造业为己任,在教化育人方面发挥重要作用。

在课程教学过程中,针对学生的所处状态,除了上文分析的问题外,还存在如下特殊性:(1)学生后续仅有课程设计及毕业设计,学生比较关注的免试保送研究生等环节已经过去,因此部分学生抱着“能通过即可”的态度,学习积极性不高。(2)部分学生由于前期课程基础不够扎实,学习本课程较为吃力,会产生得过且过的心理,提高了课程教学的难度。

为了达到教学过程中既传授专业知识,又要使学生通过课程学习得到思想的升华,培养德、智、体全面发展的工程人才的目标,需要对课程内容进行相应设计。

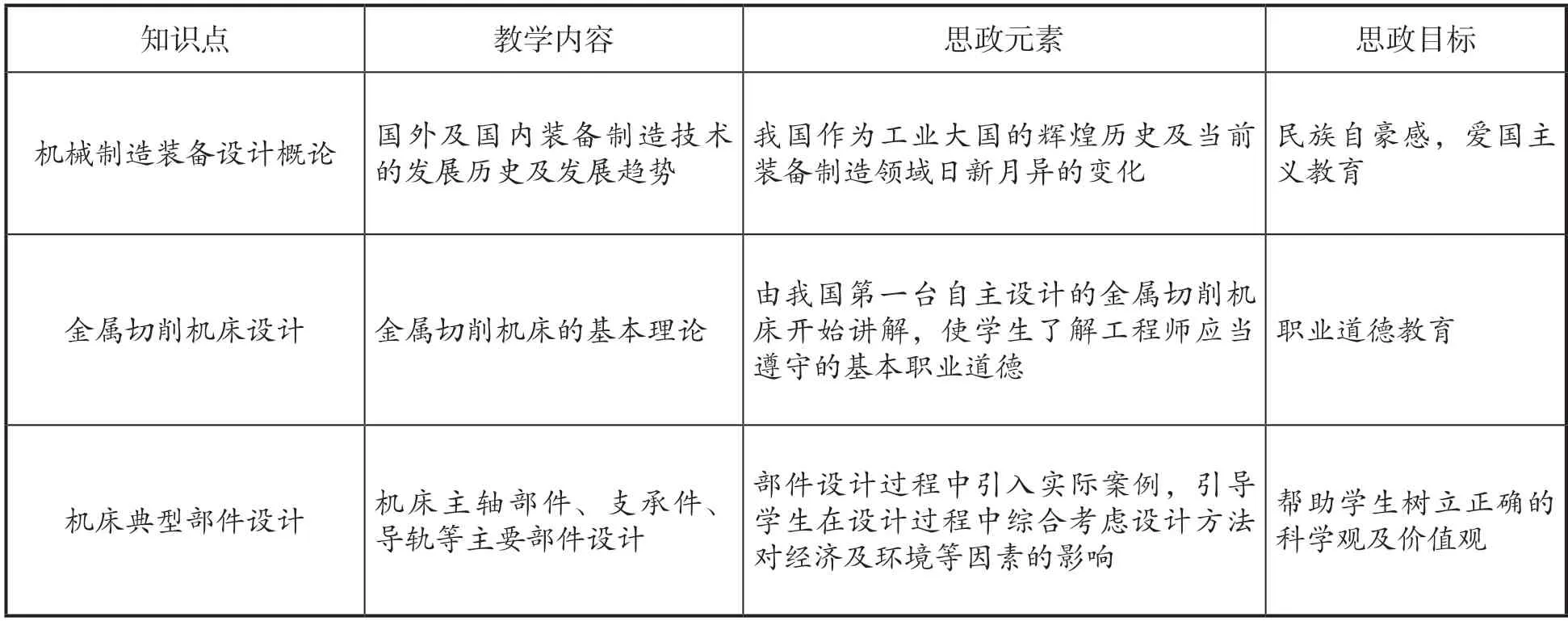

1.思政元素与专业课知识点的有机融合。专业课中的思政教育应当和专业知识融为一体;如果思政元素与专业课知识割裂开来硬性植入的话,教师在课程讲授过程中会不够自然,学生在学习过程中也会产生抵触心理。对此,可先挖掘课程知识点中的思政元素,并在相应的知识点处找出实例,适时引入思政教育,“机械制造装备设计”课程中的思政元素见表1。

表1 “机械制造装备设计”课程中的思政元素

在课程中融入思政内容,通过具体案例对学生进行教育,更具说服力;同时可激发学生对专业课程中的思政教育产生学习乐趣。在授课过程中,避免硬性植入,使学生能够从内心接受。

2.以学生为中心的教学方式改革。为激发学生的学习热情,使学生乐于学习课程的专业知识及思政内容,充分考虑当前学生的学习状态,对课程的教学方式进行改革。(1)结合课程中使用的案例,在课程教学中采用项目式教学,既能使学生将课上所学专业知识应用于提出的案例,又能在教学实施中理解相应的思政元素,起到一举两得的作用。(2)充分利用网络资源,在网络教学平台上与学生进行课前与课后互动,使学生对课程内容更感兴趣,提高学生参与课程互动的积极性。(3)除课上采用分组模式对授课内容进行探讨外,课后学生可以通过线上对尚未理解的教学内容及收获进行反馈,有利于教师及时调整授课方式。在实际教学过程中,在课前通过网络教学平台发布课程预习内容,也可有效调动学生的积极性。

3.深度融合的课程思政教学团队建设。教师是课程思政的主力军,课程思政团队在人员架构上以专业课教师为主体,进行职业能力的整合和序化。课程团队任课教师中,具有高级职称4人,均为机械工程学科专业骨干,甘于奉献、钟情教学,且均拥有工程背景,在知识传授过程中注重课程知识理论与实践结合,并关注学生职业品德的培养,为进一步强化教师思政教学的能力,提升任课教师的课程思政教学技巧,组织任课教师参加课程思政建设相关培训,均顺利结业。

4.考核方式的改革。为充分调动学生的积极性,充分利用网上资源进行互动与考核,在总体考核组成没有大变动的前提下,对部分考核内容进行了优化。课程的过程考核成绩由平时表现、实验成绩及结课论文组成。一方面,将课程中需要提交的纸质作业改为网上提交。将线下实体课堂扩展至线上,可以随时对学生的作业进行批阅,并反馈给学生,使学生及时获得自己的知识掌握情况。另一方面,将课堂签到改为网络签到与课堂讨论综合考核。为避免硬性植入课程思政内容,在讨论环节增加了学生思考部分,让学生通过查阅部分资料及热点事件,回答思政方面相关的讨论问题,也进一步提高了学生的学习积极性。另外,在课堂讲授过程中,适当穿插面对面讨论互动环节,针对装备设计过程中遇到的问题进行提问,让学生发挥自己的分析能力,以小组形式进行回答。教师除了进行点评,还需要根据学生回答过程中表现出的知识短板进行有针对性的弥补。

结课论文方面,论文的形式为综述性科技论文,要求由学生围绕课程讲授的关键零部件等内容,查阅网上相关材料自行拟题并撰写。为了让学生多动脑,增强学生对信息的获取、总结和归纳能力,要求学生在上交结课论文后进行演讲。实际操作中,采用每组随机找一名学生进行演讲的模式,既能锻炼学生的表达能力,又能够让学生认真进行撰写,在一定程度上提高了学生撰写总结材料的能力。

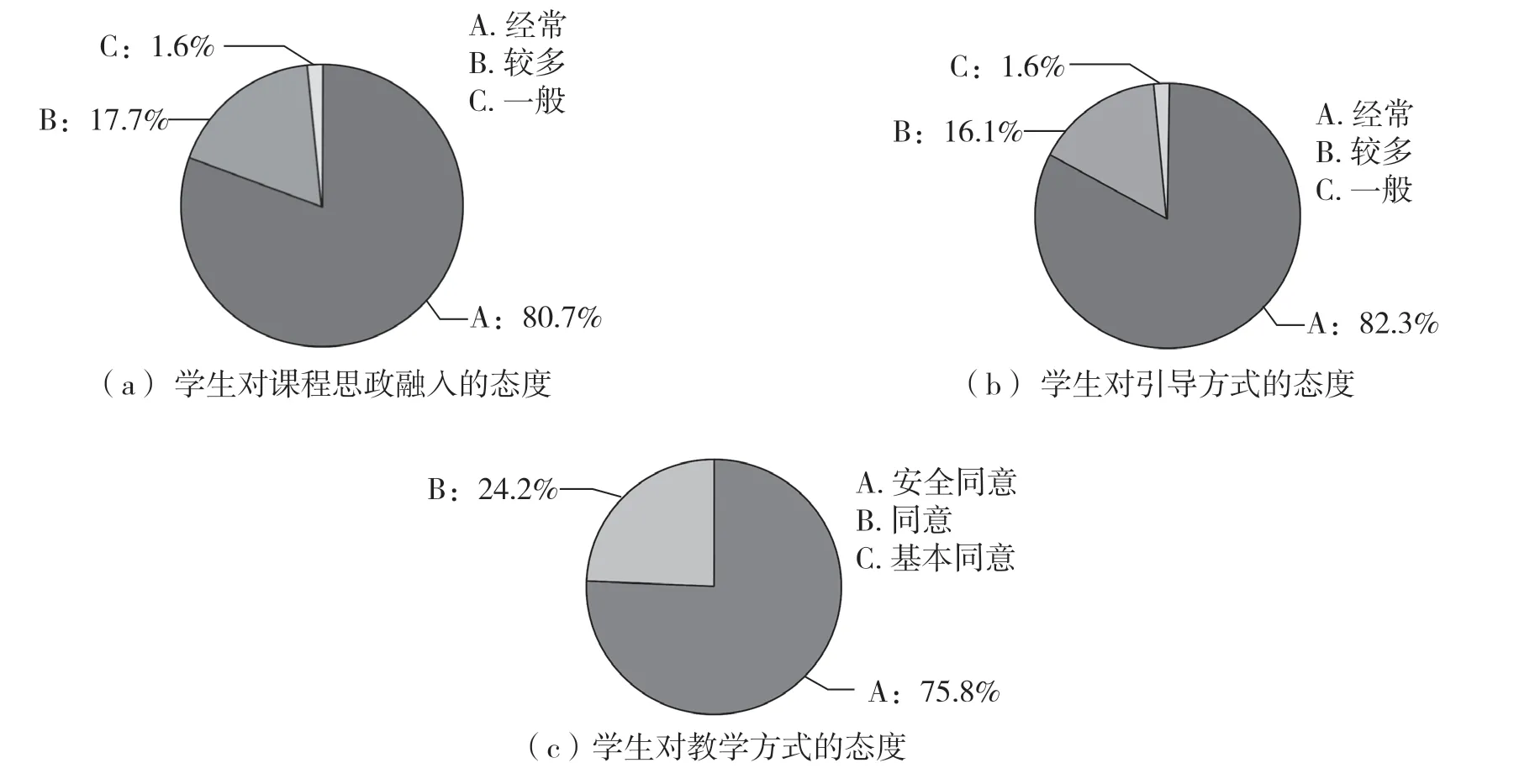

5.改革效果。对教学内容、教学方式、教学团队思政能力进行优化后,明显改善了课程效果。对学生进行课程思政效果的调查问卷见图1。图1(a)中认为教师经常和较多将严谨求实、工匠精神、精益求精的职业道德等巧妙融入课程讲授过程,做到润物无声的学生占98.4%,后续可以继续沿用目前的融入方式,但是需要对案例进行实时更新。图1(b)中认为任课教师经常和较多在教学过程中引导学生带着问题学习的学生占98.4%,表明大部分学生能够体会到自己在学习过程中的主体作用,知识的获得感得到增强。图1(c)调查学生对教师在课程考核中采用多元评价方式,体现过程评价,注重学习效果评价,有利于提高学生的学习兴趣的态度,可以看出,学生对目前的考核方式比较满意,为了进一步提高学生的学习兴趣,后续将会在考核方式和内容上进行优化。

图1 课程思政效果调查问卷

结语

为更好地完成新工科建设背景下的专业课程思政教育,实现“三全育人”的目标,对“机械制造装备设计”的教学内容及方式进行了改革,加强了师资思政建设。通过对思政元素的提取及与专业知识的融合,并采用项目式教学,已经在课程的思政教育方面初见成效,并在改革过程中获得了一些心得,在后续的课程教学中将继续进行深入探索。