实例教学在学校生态文明教育中的层次化运用

2024-01-02祁军磊张缘源孙连鹏彭灵灵

祁军磊,张缘源,孙连鹏,彭灵灵

(1.中山大学附属中学,广东 广州 510275;2.中山大学 环境科学与工程学院,广东 广州 510006)

引言

生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计。通过多年的努力,人民群众生态环境获得感、幸福感和安全感得到显著增强。《2021中国生态环境状况公报》显示,我国生态环境质量明显改善[1]。

尽管国内当前的生态环境质量明显改善,但传统高消耗、高排放的粗放型经济增长模式所积累的生态环境问题并不能在短时间内得到根本解决。许多造成环境污染的问题需要逐步解决,如污水管网基础设施历史欠账导致的污水直排,造成受纳水体成为劣Ⅴ类或黑臭水体,需要花费多年时间才能通过新建和改造完善管网逐步解决[2]。随着“双碳”目标的提出和人们对优美生态环境的需求,环境保护及污染防治工作需要把习近平生态文明思想融入社会的每一个角落,让全社会公众共同参与。教育是国之大计、党之大计,增强全民尤其是青少年的生态环境意识,是环境教育的首要任务。由于学生的年龄和生长环境相差较大,认知程度和接受能力也并不相同,应采取多层次的教育和宣传手段,真正做到因材施教[3]。实例教育可使学生体验更直接真实的感受,有助于提高教育效果,有望成为生态文明教育的有效方式之一。通过对近期生态环境工程实例、环境公害事件的经验教训实例等进行多方面解读和宣讲,积极调动人们的积极性与创造性,使其切身体会生态文明建设的紧迫性和必要性。生态环境教育工作应由微入宏、真信笃行,以全局性和前瞻性的眼光坚持从实践出发,打破传统理论知识直接灌输的弊端,加深广大人民对常识性环境法律法规和常见环境问题的认识与理解,从而形成生态文明建设的自觉性和建设美好中国的新动能。

一、现存问题及解决思路

当前我国公民生态文明意识教育仍然存在一些问题:(1)教育对群体的针对性不够,未形成层次化的教育体系,无法使公民将理论教育变成切实可行的自觉行为。部分公民对生态环境的关注度已经有了大幅度提升,但在实际行动时却明显动力不足,行为的自觉落实很难实现。《公民生态环境行为调查报告(2021年)》显示,在个人领域和公共领域均表现出对环保“高意愿、高行为”特征的人群占调查总数的17.5%。72.3%的受访者则表示想采取环保行为但不知从何下手[4]。一些生态文明宣传工作没有根据各群体的能力和特点针对性地展开,导致公众认为生态文明建设应该由专业从事生态环境的人员或者有关政府部门负责执行,公民只需要了解即可,从而造成环保行为在公共领域或个人领域的缺位,生态文明的建设无法落实到每一个人身上。(2)教育的方式不够多元化[5]。很多生态文明理论教育具有一定的单向性和形式性,而相关实例教学的缺失直接导致公民情感体验的缺失。多数公民对生态文明关注的更多是与自身关系密切的问题,如节约用水等,但缺乏对生态环境的全局认知,对生态多样性的意义、人与自然的辩证关系、山水林田湖草沙生命共同体等一系列核心理念存在把握不清、认识不明。2018年,习近平总书记提出:“要从系统工程和全局角度寻求新的治理之道”,“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”[6]。实际上,人与自然之间存在互利和互害,人与自然建立和谐共生的关系已经成为中国特色的社会主义现代化的本质特性。因此需要运用更具体、更深入的方式提升公民对生态文明的认知和理解,使公民将正确的生态文明理念融入日常生活。

实例教学是对生活中发生的实际案例进行分析,使学员能够代入相应角色,结合理论知识进行自主推演与分析或切身体会实际案例的教训、经验及心得。这种教学方式在理论讲授的基础上,以实际问题引导学员进行前因后果的详细梳理和深入思考,注重学习过程中的及时运用和拓展,使抽象的语句变得具体且印象深刻。将实例教学法与传统的讲授法、演示法、讨论法等多种形式进行结合,在极大地提高学员分析和解决问题能力的同时,对知识的应用和对经验教训的体会也更加真切。支撑生态文明建设的学术机理较为高深复杂,其内容往往涉及物理、化学、生物、经济等多学科领域,同时又需要较强的应用和实践思维,实例教学的方式利用实际案例剖开复杂理论直达事件本质核心,更有利于学员接受,这种方式在学校教学和全民性的生态文明教育培训中都会起到极其重要的作用。分析环境公害事件及工程实践问题,从被动的说教式向自主的实践式转变,使公民换位思考,以此唤醒公民的责任感和生态文明建设的使命感。在展开相关实例时,有针对性地回应公众的生态诉求,构建平等的对话关系,同时亦体现了人文关怀。

我们必须正视传统生态文明教育过程中存在的不完善之处,从理论直达实践,细化教育层次和方向,加强同等工作强度下的赋能力和持续力。生态文明教育过程中要通过调整不同群体教育的重点,使其形成生态文明意识和全过程理念,从而真正调动全民的主动性和积极性。同时更要通过实例教育使民众由浅层的认知到理解人与自然的深层关系,引导民众将从环境中获得利益的心态变为与环境的和谐共生,公民能够带着使命感在生态文明建设中得到满足感和成就感,最终实现全民生态文明建设的知行合一。

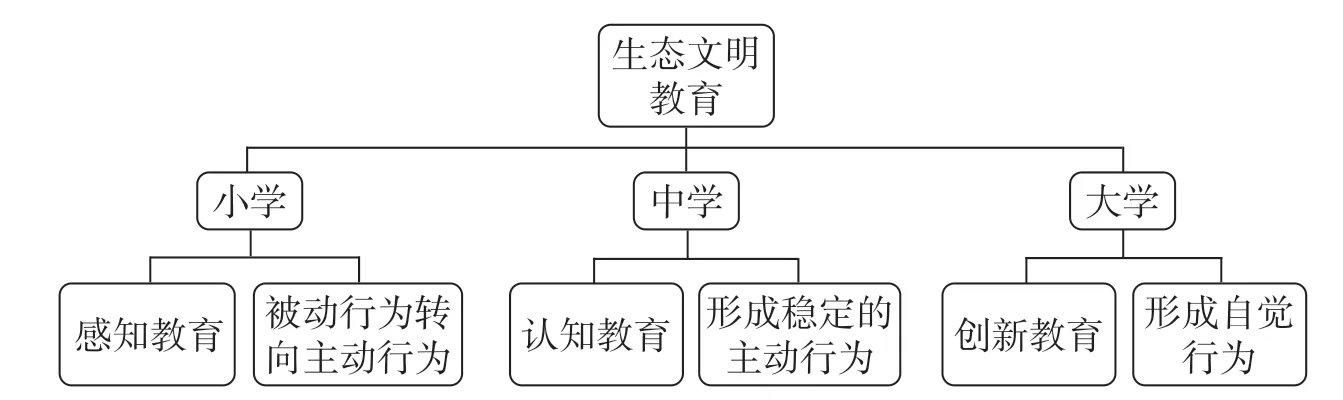

生态文明建设以环境学、生态学、微生物学等学科为依托,知识体系博大精深。应根据各年龄段学生的认知能力和兴趣点,通过整体规划有效地衔接各学段之间宣传教育的要求,明确中小学、大学各阶段对生态文明建设的教育重点,以感知、认知、行为、创新教育“四位一体”的培养模式,逐步促进学生群体生态文明素养的提高。生态文明教育在不同层次的学校中的应用见图1。

图1 生态文明教育在不同层次的学校中的应用

二、实例教学在中小学阶段的运用

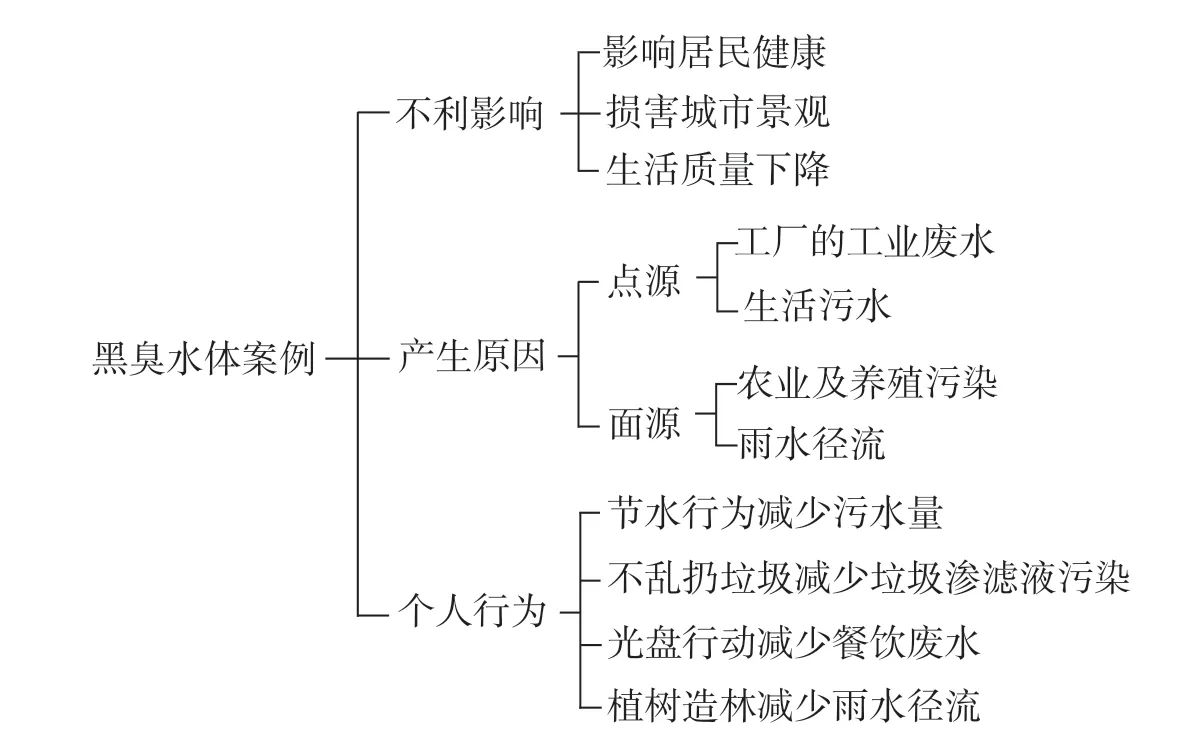

在中小学中,由于学生认知有限,生态文明教育不能过于追求理论知识的精深,应以基本的生态环境理念引领和具体的环保行为引导为主,培养学生对环境保护的知行合一。应抛开传统的“填鸭式”讲授方式,教育者要通过案例引起学生兴趣,通过实际问题逐步引导学生去思考、去尝试解决案例中的特定问题,通过不断互动加深印象和明确生活中的实际行为。应注重将生活中身边的案例引入教育,通过分析具体环境事件的思路,将学生引入事件全链条,充分体会自己在整个过程中的角色,使其认识到自身行为与整个事件的紧密关系,“最慢的脚步不是跬步,而是徘徊”,逐步引导学生前行。黑臭水体治理讲授思路见图2。

图2 黑臭水体案例讲授思路

黑臭水体是日常生活中发生在身边的环境污染问题,已经严重影响了生态文明建设和人民的生活幸福感。通过案例引导学生将日常能见到的黑臭水体与清澈水体做对比,启发学生讨论黑臭水体带来的不利影响,并进一步通过实例告诉学生产生的原因和解决办法,从理论到实践、从抽象到具体,最终让学生明确日常如何规范个人行为,为黑臭水体的消除做贡献,使学生在了解生态文明基本理念的基础上做生态文明建设的践行者。

中小学阶段,青少年拥有强烈的好奇心和动手能力,基于实例教学可以运用多种形式培养其基本的生态文明理念和实践能力。在校内,学校可以组织开展环保知识竞赛、环保科技创新竞赛、污染防治科普活动和环保志愿活动等,积极营造绿色环保的校园生态文化环境。同时,班级也可以进行常态化的生态文明主题教育,将实例教学落到实处,推动生态文明理念入眼入耳、入脑入心。校外的社会实践活动也是不可缺少的一环[7],积极打造生态文明主题研学品牌和路线,建立生态文明主题实践教育基地和宣传教育基地等,并开展生态文明主题调研和社会实践活动,进行互动式、沉浸式、体验式、情景式和融入式等多种形式的教育,做好生态文明教育的分类开展。

要开展好实例教学,需要大量的实例作为素材。实例在满足个性化层次化教育的同时,还要保证素材来源广泛和覆盖领域全面。实例资源库内容可以由两种类型组成:一是日常生活中的废水、废气、固体废物污染防治等实际案例;二是常见的环境法律和生态损害案例等。污染防治常识有利于建立中小学生基本的生态文明素养,法律及生态损害案例能够建立学生生态文明建设的使命感,同时给予其日常行为的肯定,激发学生的热情和主动性。通过生态文明认知、理论学习和实践行为的培养,全面提升中小学生生态文明素养,为实现“双碳”目标培养更多的复合型人才并打下坚实基础。

三、实例教学在大学阶段的运用

2021年7月,聚焦当前生态文明建设形势,为深入贯彻“双碳”重大战略部署,教育部发布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》,大力鼓励提供科技支撑和人才保障,展示了政府对具备生态文明理念的专业人才的厚望。对于大学生来说,生态文明教育与专业知识的讲授并不能实现有效融合,这主要由于知识传授与意识引领不同频不共振[8]。专业课教师主要从事本专业的科研和教学研究,教学和科研经验丰富,但教师对生态文明教育的理解和运用不同,需要不断提高教师的生态文明理念和教学方法,才能在教学中很好地做到专业课培养与生态文明意识的有机融合和有效协同,才可以实现意识培养的同向同行[9]。

实例教学可以有效促进课程体系与生态文明教育的融合。环境类专业课程需要用最新的应用实例与生态文明教育建立密切联系。在专业课程讲授中可以通过引入热点实例的研讨环节,提升学习过程的亲和力和感染力、针对性和实效性,有利于学生发挥主观能动性,利用专业知识解决社会的生态环境热点和痛点问题。同时,教师通过梳理专业课程的前沿热点和政策变化等,挖掘其中的生态文明元素进行分类,然后结合每个类型将专业课程的知识点贯穿起来,形成系统体系,构建具备专业性、实时性和思政性的生态文明专业实例资源库。利用这种梳理让课程培养的目标更加清晰与实际,发挥各门课程培养目标的专业与思政的协同效应,完善环境类专业生态文明体系的全链条与全覆盖,达到立德树人的良好效果。

对于非环境类专业的大学生来说,知行脱节的现象较为严重。大学生虽然普遍文化素质较高,也具有良好的生态文明理念和忧患意识,但存在意志不坚定和理性认识不足的问题[10]。一些大学生对生态文明知识的学习流于形式,仅以通过考试和获取学分为最终目的,忽视自身综合能力的培养和提升。同时同辈群体效应也会间接导致大学生对生态文明建设行为的忽略。部分大学生主动意识弱、独立性差,极易受到周围同学、朋友和家人的影响,从众心理较强,无法很好地践行人类命运共同体等生态文明理念[11]。针对这种现象,提高大学生对具体生态文明建设行为的纵深感、获得感和坚定感势在必行。需要重视生态文明的实践教育,构建知识教育与实践教育的一体化体系。

校园文化对大学生的心理素质、性格养成以及生活方式等都有着潜移默化的重要影响。所以,绿色生态的校园文化可以提高大学生对生态文明问题的关注度和行为的自觉性,从理论知识到行为践行综合提升大学生的生态文明素养。对非环境专业大学生进行生态文明教育路线见图3。在第一课堂教学上,生态文明教育主要集中在专门的思政课和专业课与思政思想的融入上。通过能提高学生主观能动性的实例教学,使思政课的聚焦点从理论层面深入实践层面。鼓励学生以解决实际中的环境问题为导向,进行环境事件和法规的热点追踪与研讨,将所学的思政理论与实践有机融合。在学生专业课中,运用具体实例提升学生对本专业的认识并强化生态文明理念的运用。如法律专业可以通过分析具体环境污染违法案例,进一步贯通对《中华人民共和国环境保护法》等环境法律法规的讲解,促进学生“知法”和“懂法”相结合。同时在第二课堂中开展与生态文明建设相关的实践活动,如黑臭水体分布调查、垃圾分类宣传、环保法律宣讲等,让大学生在掌握这些活动与生态文明建设关系的基础上,亲自在实践中不断提升认识,加深理解,践行正确的生态文明理念,真正做到生态文明建设的知行合一。

图3 非环境专业大学生态文明教育技术路线

生态兴则文明兴,生态文明教育是个人成才之基。通过实例教学不断提高学生的生态文明素质,构建系统化和层次化的生态文明知识体系,践行学校立德树人根本任务,才能将建设美丽中国转化为人们的自觉行动,将生态文明建设真正融入经济、政治、文化和社会建设之中。