货币政策的结构性效应与政策启示:基于商业银行异质性视角的述评

2024-01-02陆怡舟

■ 陆怡舟 娄 峰

一、引言

货币政策的传统基调是整体性的总量控制(卜振兴,2023),尤其在经济“高增长、低通胀”的大缓和时期,形成了以泰勒规则为代表的货币政策单一调控规则的“新共识”(隋建利等,2021)。次贷危机以来,由于传统的常规货币政策在资产价格与银行信贷信心的交互影响、螺旋下滑等局面下“失灵”(隋建利等,2021;特纳,2016),各国尝试创新了流动性借贷便利等一系列新型非常规货币政策工具。随着我国经济进入新常态,我国新型货币政策工具的“结构性”特征逐步凸显,通过货币政策定向引导资金流向特定部门,“精准滴灌”直接作用于经济中的重点领域,正向推动经济的结构性调整。

但由于经济系统的复杂性,货币政策未必能始终符合政策调节意图。由于各类摩擦因素的存在,货币政策的总量调节会因传导渠道中不同主体的异质性特征而产生内生的结构性效果(郭强等,2021)。实际上,定向降准、定向再贷款等结构性货币政策出台以来,便一直伴随着政策能否真正实现结构性调节的争论。因此,货币政策在执行过程中的结构性效应如何?货币政策传导过程中的金融机构侧、企业侧的各类异质性因素如何导致货币政策的结构性效应?金融资源能否向重点和薄弱领域倾斜,实现经济结构调整和产业升级?这些问题成为相关部门关心的重点。

国内外近年的相关研究主要集中于结构性货币政策的内涵与分类、传导机制、调控效果等(王利辉和袁航,2022)。对货币政策结构性效应的研究散见于以货币政策为主题的相关文献,且以单一的实证研究居多。述评性研究中,黄宪和沈悠(2015)从理论和实证层面总结了货币政策的产业和区域结构性效应,但没有注意到货币政策结构性效应与银行风险渠道之间的关联;吴琼和张影(2016)关注了银行的风险承担渠道与货币政策结构性效应的关系,但并没有进一步总结商业银行的风险偏好差异等异质性特征。

与以往研究不同,本文从商业银行视角出发,关注货币政策的结构性效应以及银行渠道对结构性效应的影响机制。具体的边际贡献体现为:第一,归纳了散见于各研究文献的实证结论,总结了总量货币政策、结构性货币政策的空间和时间结构性效应,分析了具体的行业、区域、股权特征等异质性因素下的政策效果差异。第二,在当前以银行融资为主的国内金融环境下,着重分析了商业银行分层结构、风险偏好等异质性特征对货币政策结构性效应的影响机制。

二、货币政策工具的发展历程

我国传统总量性货币政策工具实施近四十年。自1984 年开始,人民银行专司中央银行职责,进行法定存款准备金率(以下简称法准率)、存款基准利率管理。1985—2015 年间,央行共调整法定存款准备金率44 次,调整存款基准利率38次、贷款基准利率41 次(黄宪和王旭东,2015)。2006 年以来货币政策的单次调整力度降低,但调整频率加快,对经济的响应更加迅速。

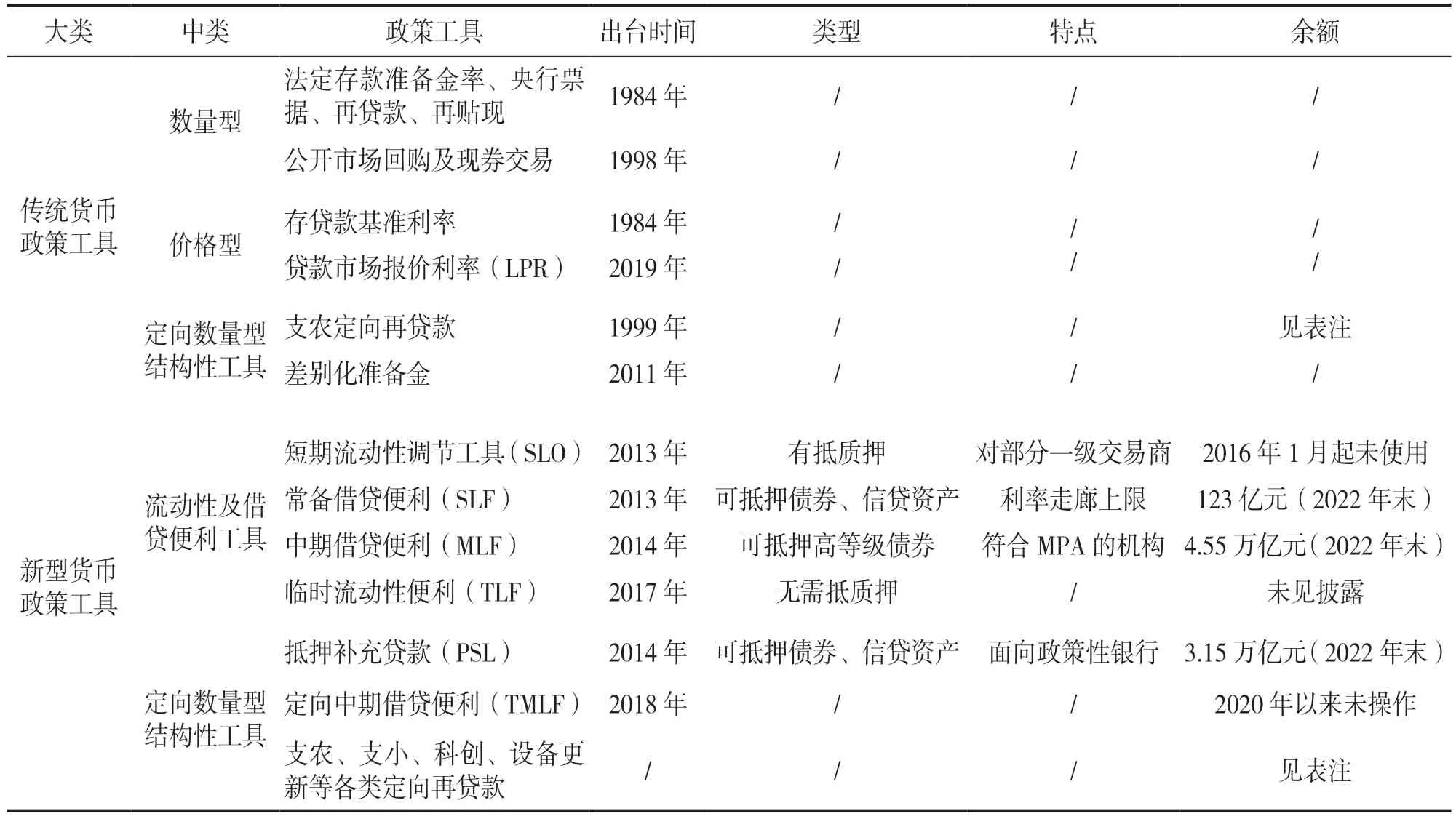

次贷危机之后,“多目标单工具”的货币政策新共识受到了冲击(隋建利等,2021)。2013 年以来,我国创设了诸多新型货币政策工具(见表1),包括满足金融机构大额流动性需求的常备借贷便利(Standing Lending Facility, SLF)、提供中期基础货币的中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)、支持重点经济领域的大额融资工具抵押补充贷款(Pledged Supplementary Lending, PSL)等。2014 年以来,央行增设了创新型结构性货币政策,如针对普惠金融信贷考核达标机构实施了十余次定向降准,通过抵押补充贷款落实棚户区改造专门资金(陈长石和刘晨晖,2019);允许小微、绿色和“三农”金融债等作为中期借贷便利抵押品(王永钦和吴娴,2019);创设定向中期借贷便利(TMLF)支持小微和民企贷款增量达标机构,进一步扩充了货币政策工具箱。2020 年以来,支农、支小、普惠、养老、科创、交通、设备更新等各类再贷款结构性货币政策继续扩容。

表1 我国央行货币政策工具

部分研究将借贷便利类工具(SLF、MLF)也归为结构性货币政策工具,但考虑到创设借贷便利类政策工具的目的以提供流动性为主,更侧重于促进利率市场化,在构建利率走廊功能方面与价格型政策更类似。因此本文讨论的结构性货币政策工具范畴包括了定向再贷款、差别化准备金(即“定向降准”)、定向借贷便利、PSL,但未包括SLF、MLF 等一般化的借贷便利工具。2022 年9 月末,央行结构性货币政策工具余额5.54 万亿,占基础货币余额的16.2%。

国际上的非常规新型货币政策中,一类以量化宽松等目的为主,如美联储的期限拍卖便利(Term Auction Facility,TAF)、欧洲央行的定向长期再融资操作(Targeted Long-Term Refinancing Operation,TLTRO)、英格兰银行的定向调控政策融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme,FLS)、日本央行的贷款支持计划和长期再融资操作等。另一类以新冠疫情暴发后的定向宽松工具为代表,如美联储推出的一级市场信贷工具(Primary Market Corporate Credit Facility,PMCCF)、二级市场信贷工具(Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF)和员工薪资保护计划(Paycheck Protection Program Lending Facility,PPPLF)等(朱民和彭道菊,2022)。

与国外新型货币政策工具相比,我国创设新型货币政策工具的背景是经济中存在结构性矛盾,信贷资源与经济转型升级不匹配(彭俞超和方意,2016)。欧美国家的主要目的是打破零利率约束,为进一步的量化宽松提供空间,属于短期临时性危机救助政策(金成晓和姜旭,2021)。

三、货币政策的空间结构性效应

货币政策的结构性效果既来源于政策自身的结构性,也来源于货币政策传导过程的结构性。前者体现了政策制定当局的政策意图和政策导向,即外生结构性效应;后者来源于要素不完全流动、区域产业结构差异、地区资源禀赋和比较优势差异(陆磊,2004),即内生结构性效应。

货币政策传导过程的内生结构性效应与政策传导渠道中的金融机构、企业、经济部门的异质性密切相关,是本文研究的重点,具体可以进一步区分为在不同区域间(李文乐,2021)、产业间或者行业间体现出的非对称空间结构性效应,以及在不同经济阶段的非对称时间结构性效应(曹永琴和李泽祥,2007)。

(一)总量性货币政策工具的空间结构性效应

货币政策从供给和需求两方面影响企业的投融资决策(Boivin 等,2010),包括对企业的融资约束和融资成本的影响,以及对企业面临的市场环境以及投资机会的影响,最终影响实体经济产出。长期以来,实体经济主要面对融资约束和融资成本等金融供给侧问题,内生结构性效应则往往体现为不同行业、区域、所有制的企业在融资约束和利率敏感度等方面的差异。

就企业融资约束而言,其一方面受政策和金融体系的直接影响,另一方面与企业的资本规模(Kiyotaki 和 Moore,1997;陈彦斌等,2018)、经营规模(杨阳和干杏娣,2019 ;Gertler 和 Gilchrist,1994)、流动性(Jeenas,2018)、所有权、信用等级、盈利能力、企业家信心(温博慧等,2019)、高管年龄(Cloyne 等,2018)、管理能力(韩东平和张鹏,2015)、所处行业和技术类型、所在地区等一系列异质性特征均有关系(闫先东和朱迪星,2018)。

一是从行业特征看。上下游行业面临不同的融资约束,例如电力、烟草、石油和天然气开采、黑色金属冶炼等行业处于产业链上游,资本密集程度高,国有经济成分比重大,其产品主要用于下游企业的中间投入和投资,融资约束相对较低;而食品、纺织、服装、饮料等行业位于下游,产品主要用于消费,融资约束相对较高(梅冬州等,2022)。不同类型的行业之间,因资本、规模、风险等特征差异,也存在不同的融资约束状态。如制造业企业对资本的依赖性更高,受融资约束的抑制作用更大,对货币政策变动的影响更敏感(陈胤默等,2018);“三农”、小微企业由于经营风险和自身信用等原因,给银行带来的利润较低,一直是银行信贷投向的弱势部门(郭晔等,2019)。

二是从区域因素看。我国并不满足“最优货币区”假设(周佰成等,2020),单一的货币政策在我国存在区域结构效应。具体而言,信贷配给所带来的融资约束在不同地区的效应不同(申俊喜等,2011),经济不发达地区对货币政策的反应强度较大,经济发达地区的反应强度较小(曹永琴,2010)。进一步细究单一货币政策下、不同特征区域内,企业融资约束、金融化水平和货币政策敏感性的差异,则有以下结论:金融发展水平较低地区的企业受到的约束相对较高,金融发展水平较高地区的企业受到的约束相对较低(王彦超,2009;沈红波等,2010)。在国有银行占比较低的东部省份、市场化程度高的省份,银行的经营管理相对更积极,企业的融资约束差异更大,企业之间的借贷关系更多,影子金融体系更发达,企业金融化水平更高(彭俞超和黄志刚,2018);西部省份企业对货币政策冲击更为敏感(张炎炎等,2022)。

三是从企业股权特征看。单一货币政策下,对不同类型企业的金融资源配置存在差异:国有公司面临的融资约束相对较低,而民营公司受到的约束相对较高(屈文洲等,2011)。在同为上市公司的情形下,国有公司和民营公司的融资渠道宽窄呈现差异(方军雄,2010;李斌和孙月静,2013),银行更有可能向国有上市公司授信,民营上市公司的信贷融资则受到限制(饶品贵和姜国华,2011)。对于一般的非上市民营企业,商业银行对其信用偿还能力、经营状况等信息的了解存在不对称,存在较大的信贷摩擦(梅冬州等,2022 )。

就企业利率敏感度而言,一是钢铁、汽车、房地产等资本密集型企业因为扩大再生产、技术更新改造的需要,财务杠杆都较高,对利率的敏感性也较强;服装、纺织、家具制造业等劳动密集型产业对利率的敏感性则相对较低(高波和王先柱,2009)。二是小微企业、“三农”、科技创新企业等“定向部门”的贷款利率往往高于国有企业、大型上市公司等“非定向部门”,且由于两部门间的利率弹性差异,普遍降准还会小幅收窄“定向部门”利差,说明普遍降准政策也存在内生结构性效应(冯明和伍戈,2018)。

(二)结构性货币政策的空间结构性效应

以定向降准为代表的结构性货币政策,也显示出结构性的政策实施效果,但定向降准政策的结构性主要源于信号效应而非直接效应。

一是以定向降准为代表的结构性货币政策能够起到一定的政策效果。根据2017 年—2019 上半年定向降准、再贷款等政策对江西省金融机构信贷投放影响的分析可知,定向降准工具、信贷支持再贷款工具有类似的结构性促进作用,能够明显提升受惠金融机构的信贷投放总量以及小微企业和涉农信贷的投放量(张智富,2020)。根据对2003 年第一季度—2018 年第一季度A 股上市公司季度数据的双重差分分析可知,农业企业的信贷融资在定向降准之后有明显增加,同时业绩明显改善,说明定向政策对受扶持企业质量的提升有推动作用(林朝颖和黄志刚,2020)。

二是定向降准的政策信号效应值得关注。分析表明,定向降准的直接效应有限,定向降准政策实施后,受扶持企业的信贷可得性有所提高,但获得长期信贷投放仍然困难(陈书涵等,2019)。不过,定向降准政策的宣示和引导效应不容忽视(林朝颖等,2016)。王曦等(2017)针对2012 年第一季度—2015 年第三季度A 股制造业上市公司季度数据进行双重差分分析,发现定向降准刺激了汽车企业的投资,增加了汽车供给,虽然未能对需求产生显著影响,但改变了汽车企业对于行业前景的判断,侧面支持了定向降准政策存在的较强信号效应。在定向投放过程中,商业银行风险渠道也发挥了作用,高风险的农业企业较难获得额外投放(林朝颖和黄志刚,2020),对其他产业产生了溢出效应(马理等,2017)。

三是定向降准的政策效果还受到信用环境、竞争、利率等因素的影响。钱水土和吴卫华(2020)基于2012—2015 年苏、浙两省地市级季度数据,利用合成控制法研究发现地方信用环境建设对定向降准政策起到正面的协同作用,信用环境的改善有助于银行主动增加信贷投放,放大政策效果。此外,银行竞争也可以在一定程度上正向调节定向降准政策惠及“弱势部门”的普惠效应(郭晔等,2019),但商业银行行为选择的趋利特征在一定程度上影响了定向降准的政策效果。如果农业贷款的利率上限较高,商业银行会加大投放;如果利率上限较小,则会反过来加大对非农业企业的贷款投放(马理等,2015)。

四、货币政策的时间结构性效应

(一)商业银行的阶段性行为偏好差异

银行金融中介在不同经济周期阶段存在着行为偏好差异。在扩张期,银行的风险偏好明显趋向高风险客户(周晶和陶士贵,2019);在紧缩期,商业银行收缩风险偏好,更倾向于参与委托贷款活动。不同类型银行的阶段性行为偏好也有所差别。小银行相比于大银行对紧缩性货币政策更敏感,当准备金率提高时,小银行会通过增发理财产品来应对(战明华等,2018)。在货币政策紧缩时,规模小、流动性差、资本存量低、风险相对较高、公司治理和现代风险管理体制不够成熟的银行将会受到更大冲击,风险承担对货币政策的敏感性更大(余丽霞等,2022;肖流波,2008)。

(二)时间结构性效应在企业层面的表现

受金融中介阶段性偏好差异的影响,货币政策的结构性效应也存在着时变特征,影响资本配置效率(尹雷等,2017)。

一方面,企业的杠杆率及融资成本与经济周期密切相关。在经济下行期,信贷规模减少,企业杠杆率下降,市场预期不良率上升。银行对企业的杠杆约束收紧,需扩大信贷利差加以补偿(李建强等,2018),企业融资风险溢价明显上升(王雄元等,2015;马骏等,2016),以补偿贷款人额外承受的风险和增加的费用。担保资产价值下跌会进一步增加金融约束(何怡瑶和潘士远,2014)。此外,面临更大金融摩擦的企业,在下行期会面对更严重的融资不足问题(罗时空和龚六堂,2014)。

另一方面,异质企业面临不同融资约束时,受货币政策冲击影响的次序也有所不同。银根收缩时,高成长、高风险的企业最先受到影响。研究表明,在货币政策紧缩时,小企业遭受的损失更大(Gertler 和 Gilchrist,1994),其投资策略会回归保守,以降低自身的运行风险(李义举和侯合心,2018;战明华等,2021)。信贷资金倾向于流向国有企业和劳动密集型企业,而非国有企业受到信贷挤出的影响(喻坤等,2014),其融资行为更容易受到抑制,融资成本实质性增大。可能的原因是,在货币紧缩过程中,企业会计信息质量下降,增加了信息不对称,从而提高了融资溢价水平(王铭利,2015)。规模小、私营、信用等级低以及盈利能力弱的企业,利用信用额度的比例更高(Campello 等,2012)。经济扩张期与之相反,企业对外直接投资的可能性更大(陈胤默等,2018),因此高成长行业更有可能得到信贷融资(叶康涛和祝继高,2009),高成长、高风险的企业更早获益于宽松的货币政策。

综上,由于银行端和企业端都受到经济周期的影响,货币政策的长短期结构性效应存在显著的非对称性(Dell'Ariccia 等, 2017)。其中,银行风险渠道起主导作用。从银行端看,由于银行风险承担因素的存在,资本约束阻碍了弱资本实力银行的信贷供给(Chiuri 等,2002)。短期内,银行无法迅速改变资本结构,只能寻求外部股权融资,而长期来看,银行资本结构取决于内生变量。对商业银行而言,紧缩货币政策产生的风险约束较扩张政策产生的激励要弱(蒋海等,2021)。如果货币政策长期宽松,银行有可能扩大对高违约风险企业的信贷规模(申琳等,2019)。从企业端看,受风险渠道的影响,金融机构往往倾向于投资融资约束并不严重的大型企业和国有企业,加重了小微民营企业的资金压力(闫先东和朱迪星,2018)。

五、商业银行异质性导致货币政策结构性效应的机制分析

我国金融体系以间接融资为主,银行体系融资余额占比超过三分之二①,结合前文货币政策空间和时间结构性效应表现可知,货币政策的内生结构性效应主要来源于银行异质性特征。异质性银行在风险承担(马理等,2012)、客户服务、信息获取能力和成本管理等方面存在较大差异,会产生不同程度的金融摩擦,对企业和家庭的融资约束和融资成本而言,呈现出时间和空间结构性效应。归纳来看,银行异质性特征与利差、风险溢价等金融摩擦因素之间存在如下影响机制。

首先,银行体系内形成了分层结构,造成风险承担和风险偏好的差异。我国银行业以大型银行为主导,大型银行更容易获得央行释放的流动性,逐渐形成了“央行—大型银行—银行间市场—中小银行”的流动性分层结构。这拉长了货币政策传导的过程(刘冲等,2022),造成不同银行风险承担能力的差距,在一定程度上造成了信用供给分层(刘喜和和霍振先,2022),产生客户选择偏好差异,最终体现为:规模越大、资本存量越高、流动性越强的银行,风险承担意愿越低、偿付能力越强(Altunbas 等,2012;于一和何维达,2011)。

其次,分层结构下银行对授信客户的信息获取能力存在差别,加之风险承担和风险偏好的不同,产生了有差异的信贷配给和融资约束。Stiglitz和 Weiss(1981)指出,银行服务企业、获取企业信息的能力以及解决信息不对称问题的能力存在区别,从而形成差别化的信贷配给,银行信贷投放时逆向选择成为占优策略,“不敢贷、不愿贷”(钱水土和吴卫华,2020 ),由此带来了对小微企业、新型产业的融资约束(黄宪,2018)。虽然中小银行服务中小微企业的能力更强(林毅夫和李永军,2001),在获取本地中小微企业的“软信息”方面具有信息优势(姜旭和金成晓,2022),但中小银行在资金成本等风险承担能力方面与大型银行存在客观差距,大型银行在货币政策传导中的中介作用仍更为重要(唐文进和黄玲,2021)。

最后,在监管指标限制下,信贷配给的差异性还会受到银行资本充足率、杠杆率等内禀因素的影响,将进一步作用于利差、风险溢价等金融摩擦因素。从对利差的影响来看,资本充足率实际水平较高时,资本无效占用较大,这将推高信贷利差;同时,杠杆约束收紧时,放贷意愿下降,也会推升信贷利差(李建强等,2018)。从对风险溢价的影响来看,资本金要求越高,银行杠杆率越低,可贷资金规模越小,银行倾向于压降风险权重大、资本消耗多的信贷资产,导致这类信贷资产的利率水平抬升,在无风险利率水平不变的前提下,提高了风险溢价水平。若资本充足率要求进一步提高,短期内资本充足率水平较低的银行会通过压缩信贷规模以达到政策要求,但这也增加了相应信贷资产的风险溢价。此外,受监管较严的商业银行存在通过影子银行业务触达风险较高客户的动机(于泽等,2015)。

此外,其他商业银行主客观因素也会对货币政策结构性效应产生影响。银行管理者面对外部环境的认知和心理偏差会对商业银行风险容忍度造成影响,进而导致货币政策出现异质性效果(张迎春等,2019)。银行的商业模式和产品结构也会在一定程度上影响风险摩擦因素,例如:银行衍生产品占比越高,贷款利差就越小(Norden 等,2014);住房信贷结构性摩擦放大了货币政策经由房价对宏观经济产生的影响,使“耐心家庭”和“缺乏耐心家庭”②面临不同的信贷约束(吴智华和杨秀云,2017)。

总而言之,银行的异质性特征产生了不同程度的金融摩擦因素,差异化地影响银行自身、企业和家庭对货币政策变化的敏感度,从而影响货币政策传导的效率(郭豫媚等,2018;温信祥和苏乃芳,2018)。

六、金融发展视角下货币政策面临的新挑战

货币政策传导可以视为政策冲击在金融结构中的动态传播,因此政策传导有效性与金融结构密切相关(Agenor 和Montiel,2015)。我国经济金融体系仍将处于持续的结构转型阶段,金融结构的长期演进过程会对货币政策传导机制产生深远影响。随着经济进入新常态,数字经济、绿色经济的发展在形成新的经济增长引擎的同时,也给货币政策带来了新的挑战。

(一)影子银行等金融深化现象给总量性货币政策带来新挑战

次贷危机以来,非银行金融机构快速发展,出现了“从事金融中介活动,具有与传统银行类似的信用、期限或流动性转换功能,但未受《巴塞尔协议III》或同等监管程度的实体或准实体”。同时,随着理财、信托等替代性投资产品快速创新,商业银行的信托理财、资产证券化产品也表现出影子银行的初步特征,同业渠道已成为仅次于贷款的货币供给来源(李斌和伍戈,2014)。

我国影子银行的发展还伴随着软约束和结构性较为突出的经济背景,并同步伴随着企业金融化现象。当企业对外投资回报低于贷款收益,或当软约束企业对外投资低于委托贷款收益时,企业将倾向于减少投资,转向金融活动获取金融收益。并且由于软预算约束的存在,企业不必承担决策失误应承担的风险,企业对政策导向的敏感度下降。

这样的环境下,宏观总量政策实际上难以应对结构性问题,政策边际效果下降。例如,近年“融资难、融资贵”问题也是经济背景模式在金融领域的自然映射(李斌和伍戈,2014)。经济中的结构性问题,需要各方面政策的综合协调施策来解决。因此,新型货币政策最重要的任务之一是在金融深化背景下为经济结构性调整和转型升级创造稳定的货币环境。

(二)数字金融的发展给货币政策“精准施策”带来新挑战

以第三方支付、互联网金融、互联网理财等为特征的数字金融自2013 年以来进入发展快车道。近年来数字货币也方兴未艾,成为数字金融的重要组成。通过设定合理机制,央行数字货币可以成为新型货币政策工具(姚前,2019)。有学者提出,可以利用数字货币实施负利率政策,使数字货币利率低于现金的隐含利率下限,重新构建现有利率调控体系等(张伟等,2019)。

但是数字金融对货币政策效果的影响还有待观察。一方面,数字金融的发展减小了金融摩擦,完善了金融市场,从而强化了利率价格机制,但同时削弱了数量型信贷供给机制,弱化了信贷渠道效应。另一方面,目前有部分证据表明,在信贷渠道中数字金融政策对异质性企业的传导效果并无较大差异(战明华等,2020)。换言之,以数字金融为基础的货币政策结构性效应并不明显,“精准施策”可能需要新的政策创新。

(三)绿色金融的发展对结构性货币政策工具创新提出新要求

自2016 年七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》(银发〔2016〕228 号)以来,绿色信贷、绿色债券、碳金融等绿色金融工具迅猛发展,绿色金融监管要求也不断推陈出新。但绿色金融发展过程中仍然存在金融摩擦,对绿色企业的准确识别需要额外的管理投入,调整绿色信贷结构需要承担额外的成本。为了解决绿色金融市场尚不健全、气候风险和碳信息不完全、绿色金融标准不统一等问题,推动社会低碳转型,货币政策需要在考虑碳中和对经济结构性影响的基础上,将碳中和目标纳入政策体系(NGFS,2019;NGFS,2020)。有研究表明,低碳转型过程中,统一的宏观审慎政策配合结构性货币政策工具,能够显著提升社会福利,增强政策的有效性(蓝天,2022)。央行可以利用金融机构风险信息收集监测等专业优势,通过实施与气候风险、绿色金融相关的结构性货币政策,充分发挥金融配置资源作用(朱民和彭道菊,2022)。

七、总结与政策建议

既往研究对货币政策的结构性效应及其成因有如下洞见:第一,货币政策对实体经济的调节效果受到经济周期、企业财务和治理状况等因素的影响,表现为由政策意图和导向决定的外生结构性效应,以及由金融机构、企业和经济部门异质性因素决定的内生结构性效应。第二,实证研究证实了各种货币政策工具的空间结构性效应。总量性货币政策的结构性效应体现为不同行业、区域、所有制企业在利率敏感度和融资约束等方面的差异。结构性货币政策可以促进受惠金融机构的信贷投放,特别是小微和涉农信贷投放。然而其实施效果更多地源于信号效应,而非直接效应。第三,政策的时间结构性效应来源于不同经济周期下银行和企业表现出的不同行为偏好和融资约束,货币政策的长短期结构性效应存在显著的非对称性。第四,金融机构的分层结构、信息获取能力、监管约束产生了不同程度的金融摩擦,是货币政策结构性效应的主要来源。第五,货币政策传导与金融结构密切相关,影子银行和数字金融的快速发展给总量性货币政策带来新挑战,而绿色金融的发展则对结构性货币政策工具提出新要求。

总体上看,企业风险特征差异叠加金融放大器效应,是货币政策在实体经济层面呈现出结构性效果的重要原因。由于经济体系中仍然存在大量财务软约束部门,金融资源会不平衡地流向这些“多抵押物+低生产率”的部门,如房地产及建筑行业(Cecchetti 和 Kharroubi,2015),对其他经济主体形成“挤出”。加之我国以银行为主的金融体系还处于持续改革发展的过程中,风险管理能力、信息获取能力和授信决策能力仍处在不断提升的过程中,金融机构之间的能力差异较大,金融机构的异质性和实体经济部门的异质性共同造成了货币政策的结构性效应。

这种内生结构性效应在某些时期可能会对经济发展形成阻碍。例如,可能对产能过剩行业形成倒逼,对朝阳产业形成限制,对中小企业形成“麦克米伦缺口”,即由于货币供给方不愿意提供资金而存在的缺口(何怡瑶和潘士远,2014)。这些问题的存在也说明出经济发展模式中的深层问题不能完全交由金融体系来解决,而是应当通过稳定政策来稳定经济预期,通过货币政策与其他宏观政策的协调来解决新时代经济发展中的矛盾。

结合前文分析,本文提出以下政策建议:

一是考虑政策的结构性效应,更加精准有效施策。现阶段货币政策应以数量型和价格型相结合的综合施策为主,发挥货币政策的总体调控作用(庄子罐等,2018);同时非对称地实施结构性货币政策,尤其是在经济下行时采取更严格的政策措施(彭俞超和方意,2016)。例如,采取数量型政策降低物价,促进经济发展,辅以价格型政策刺激产出增长,提高就业水平,推动金融市场发展(张龙和金春雨,2018)。

二是加快金融经济领域改革发展,减少金融摩擦因素。为降低信息不对称、预算软约束等金融摩擦因素对货币政策传导渠道的影响,需要经济领域配套实施治本之策,尽可能降低金融摩擦成本。具体措施包括通过健全征信体系、利用现代数据技术降低银行管理成本,改变国有企业预算软约束等措施(冯明和伍戈,2018),改善信息不对称困境,降低金融摩擦成本,增强货币政策传导渠道有效性。

三是深化金融市场改革,提高直接融资占比。推动银行等传统机构的市场化改革,规范影子银行等非传统融资途径,减少非金融企业的金融化现象(彭俞超和黄志刚,2018)。发展直接融资,通过扩大公开金融市场的覆盖面,拓宽企业融资渠道,解决“融资难”问题(王铭利,2015)。

四是面向新时代金融发展趋势,创新货币政策工具。针对数字金融,可以利用数字货币、碳账户等新手段,创设直达企业或个人的货币政策工具。针对绿色金融,可以将绿色资产纳入央行资产或抵押品框架,在货币政策框架中创立面向绿色、碳中和的再贷款、专项流动性便利等政策工具,并向绿色金融机构发放专项贷款,为清洁能源行业企业尤其是中小微企业提供支持(朱民和彭道菊,2022)。

注释:

① 数据来源:中国人民银行(www.pbc.gov.cn),为2023年6 月末各项贷款及贴现(信托贷款除外)数据。

② 耐心家庭指进行储蓄以平滑消费的家庭,缺乏耐心家庭指以住房为抵押获得贷款以维持预算平衡的家庭。