撤乡并镇背景下四川省基层医疗卫生资源可及性变化研究*

2024-01-02刘潇敖露贺俊渊严祥张雪莉潘杰王秀丽

刘潇,敖露,贺俊渊,严祥,张雪莉, 潘杰,王秀丽 △

(1.四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院,四川 成都 610041;2. 四川大学建筑与环境学院;3.四川省卫生健康信息中心)

撤乡并镇是指通过村镇化和城乡融合整合资源,促进资源合理分配和有效利用的行政区划改革[1, 2]。我国于1994年开展了第一轮撤乡并镇(乡镇行政区划改革)工作,通过“小乡并入大镇、弱乡并入强镇”[3],破除了乡镇区域行政壁垒,精简了行政机构,提升了中心城镇聚集效应,提高了各种资源要素的集约化,促进了区域协调和和经济发展[4]。然而,研究发现,撤乡并镇之后,被撤并乡镇的医院、学校等被合并、撤销或搬离,导致地区公共服务功能弱化现象普遍存在[5,6]。近年来,为了推动城乡一体化发展和促进乡村振兴,我国再次推行撤乡并镇政策,拟通过村镇化和城乡融合整合资源,促进公共资源的有效分配和高效利用[7]。作为全国乡镇数量最多的省份,四川省乡镇设置“数量多、规模小、密度大、实力弱”的情况突出[4],自2019年四川省正式启动乡镇行政区划调整改革,至2021行政区划改革前半段工作(乡镇撤并)基本完成,四川省缩减了约1/3的乡镇[8]。如何对撤并乡镇的公共资源进行整合,提升公共资源的配置效率和人民群众获取公共服务的便捷性,推动县域高质量协调发展,成为四川省政府撤乡并镇后半段工作的重点[9]。

全民享有公平可及的基本医疗卫生服务是实现“健康中国”的基本要求[10],完善基层医疗卫生服务体系是2009年新一轮医改的重点工作之一,“大力发展农村医疗卫生服务体系”和“完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系”对我国实现第二个百年发展目标,实现中华民族的伟大复兴至关重要[11]。我国的基层医疗卫生服务体系包括县人民医院、社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、村卫生所(室)等,其中乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)承担基本公共卫生和基本医疗服务,是基层医疗卫生服务体系的核心,在控制传染病、提高居民卫生服务公平性、保障居民健康等方面发挥了重要作用[12,13]。四川省基层医疗机构数量虽多但区域间分布不均衡[14],农村医疗资源配置存在较大区域差异[15],撤乡并镇后,行政区划面积增加带来的人口数量增加和管理范围扩大,对基层医疗机构的管理和卫生事业发展提出了新的挑战[16],包括对现有基层医疗机构的整合、资源投入的合理规划、服务模式的改变等。因此,基层医疗卫生资源的合理配置是我省行政区划改革后半段工作的重点与难点,亟需理论支撑。

本研究以四川省为例,探讨撤乡并镇政策实行后,乡镇层面居民获取基层医疗卫生资源便捷性(空间可及性)的变化情况,拟在精准刻画基层医疗卫生资源可及性的基础上,探究撤乡并镇政策带来的影响,并对影响因素进行识别,为四川省撤乡并镇后半段工作开展及全国行政区划改革工作的推进提供理论支撑。

1 资料与方法

1.1 资料来源

研究涉及供方、需方和行政区划三方面数据。供方数据为四川省基层医疗机构数据,来源于四川省卫生健康委统计信息中心的年报数据。分别整理2016、2019、2021年四川省基层医疗机构的名称、地址、执业(助理)医师数、注册护士数、床位数等信息。利用高德地理信息平台的地理编码功能和搜索POI功能,基于机构地址获取经纬度坐标。

需方数据为2016、2019、2021年四川省各乡镇的常住人口数据,来源于四川省卫生健康委统计信息中心。在ArcGIS中将乡镇层面的总人口分散到1km×1km的人口栅格上,利用WorldPop对每一个人口栅格数据标化。

行政区划相关数据来自于国家基础地理信息中心,包括2016、2019、2021年的乡镇行政边界、行政区划面积、民族分布、城乡区划、人均国内生产总值(GDP),GDP数据以美国国家海洋和大气管理局公开的夜间灯光数据(分辨率:500m×500m)作为代替指标[17,18]。

1.2 方法

1.2.1 空间分析

本研究选取2016、2019、2021年分别代表撤乡并镇前、中、后阶段,以乡镇为分析单元,分别利用供需比法和最短路径法对四川省基层医疗卫生资源可及性进行评价。供需比法通过直接计算一定地理分析单元内资源供给量与需求量的比值来衡量医疗卫生资源的配置情况[19,20],本文选取每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数、每千人床位数作为基层医疗卫生服务数量可及性的衡量指标。最短路径法是利用患者到达最近的医疗机构的距离衡量医疗卫生资源空间配置的合理性,常用的距离有欧式距离(直线距离)、路网距离、交通时间等[14,21]。本研究通过计算各人口栅格到达基层医疗机构的欧式距离,并在乡镇层面进行整合,作为基层医疗机构空间布局合理性的衡量指标,空间分析计算过程在ArcGIS10.7.1软件中完成。

1.2.2 统计分析

本研究利用方差分析对撤乡并镇前后基层医疗卫生资源的供需比和最短就医距离进行比较,以检验四川省基层医疗卫生资源可及性的变化。然后,分别以每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数、每千人床位数为因变量(yi),以年份、人口数、GDP(万元)、行政区划面积(km2)、城乡划分(农村=0,城市=1)、民族地区划分(非少数民族地区=0,少数民族地区=1)为自变量,构建多元线性回归模型如下:

yi=β0+β1yeari+β2popi+β3countyi+β4minorityi+β5GDPi+β6areai+ε

β0为截距项,β1,β2,…β3是自变量的系数,ε是误差项,根据模型拟合结果评价对基层医疗卫生资源的影响,统计分析均在R 4.2.1软件中完成。

2 研究结果

2.1 四川省行政区划和基层医疗机构变化情况

2016、2019、2021年四川省乡镇数量分别为4 626、3 440和3 101个,整体数量减少了32.97%,其中数量变化最大的三个地区分别为凉山州、乐山市、南充市,乡镇数量分别减少了49.73%、47.73%、42.28%;变化最小的是资阳市,乡镇数量减少1.72%。

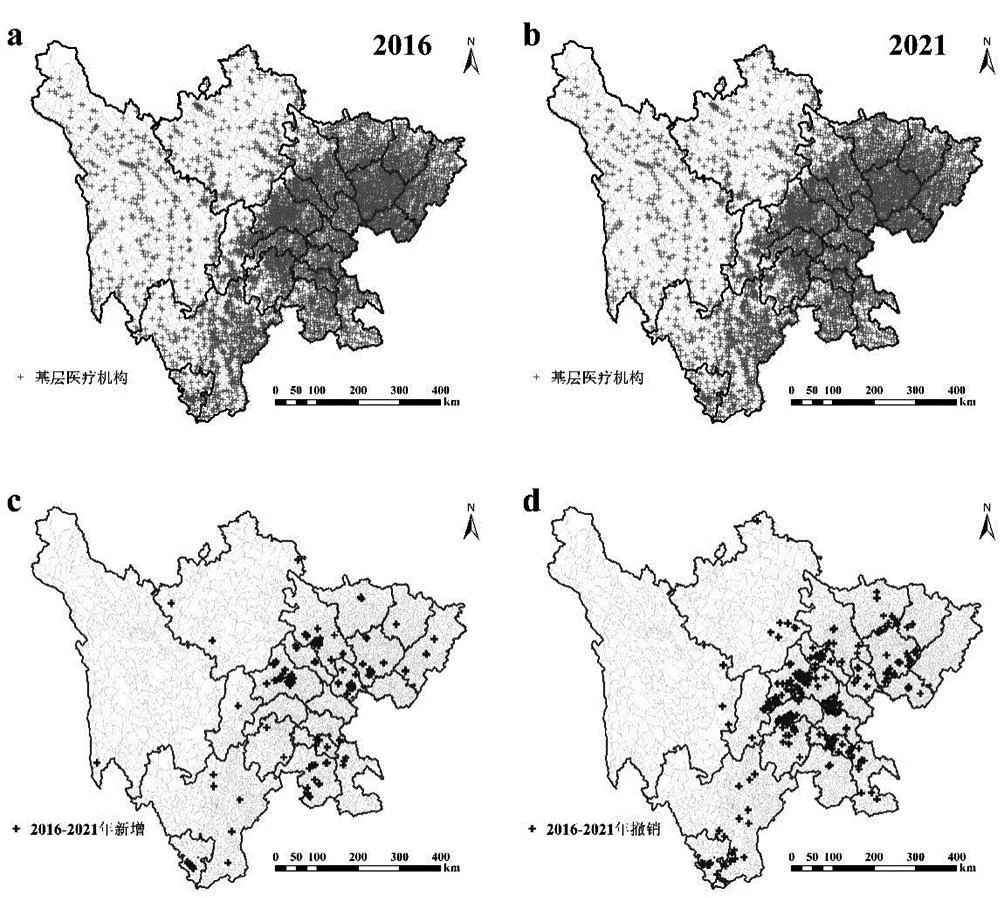

与此同时,2016、2019和2021年四川省基层卫生机构数量分别为5 444、5 460和5 375所,整体数量有所下降(1.27%)。其中遂宁、绵阳、宜宾、内江的基层医疗卫生机构数量上升,增长率分别为25.00%、10.62%、9.50%、2.44%。其余市州基层医疗卫生机构数量下降,资阳、雅安和乐山下降最为明显,分别为15.65%、9.62%、9.43%。在空间分布上,基层医疗机构在东部地区分布更加稠密(图-1a、b),2016-2021年间新增基层医疗机构210家,主要集中在成都、德阳、宜宾等城市(图-1c),撤销基层医疗机构279家,主要分布在成都、泸州、内江等城市(图-1d)。

审图号:GS(2019)3333号

2.2 撤乡并镇前后基层医疗资源可及性变化情况

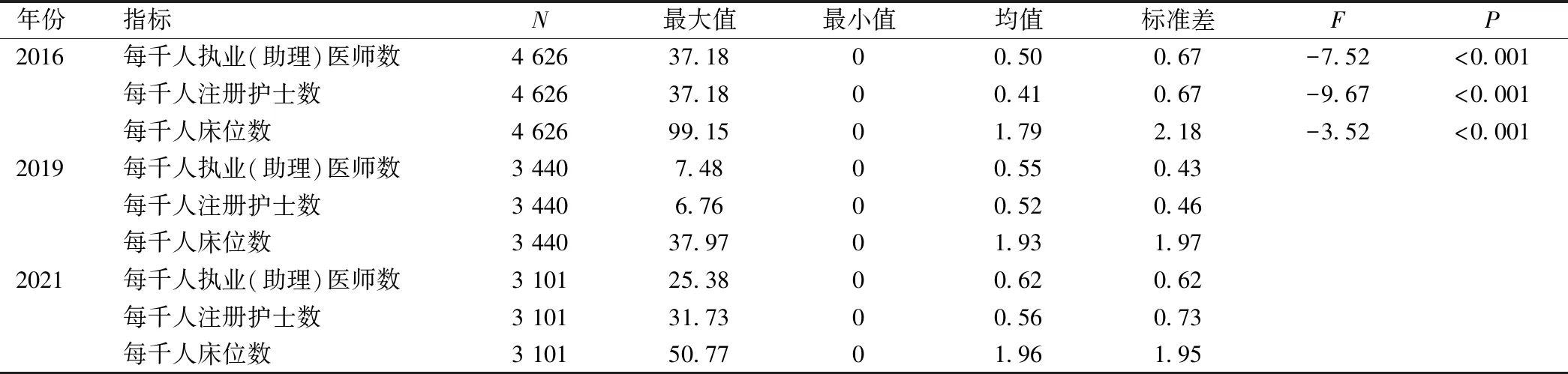

撤乡并镇后,四川省乡镇层面人均基层医疗资源数量增加。2016、2019、2021年四川省各乡镇每千人口执业(助理)医师数均值分别为0.50、0.55、0.62,每千人口注册护士数均值分别为0.41、0.52、0.56,每千人口床位数均值分别为1.79、1.93、1.96(表-1)。2016年和2021年的供需比指标(每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数、每千人床位数)差异均具有统计学意义(P<0.001)。

表-1 撤乡并镇前后人均基层医疗资源数量变化情况

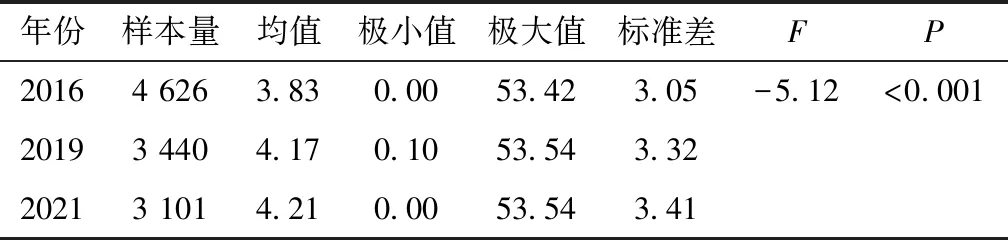

表-2 基于欧式距离的各乡镇平均最短就医距离(km)

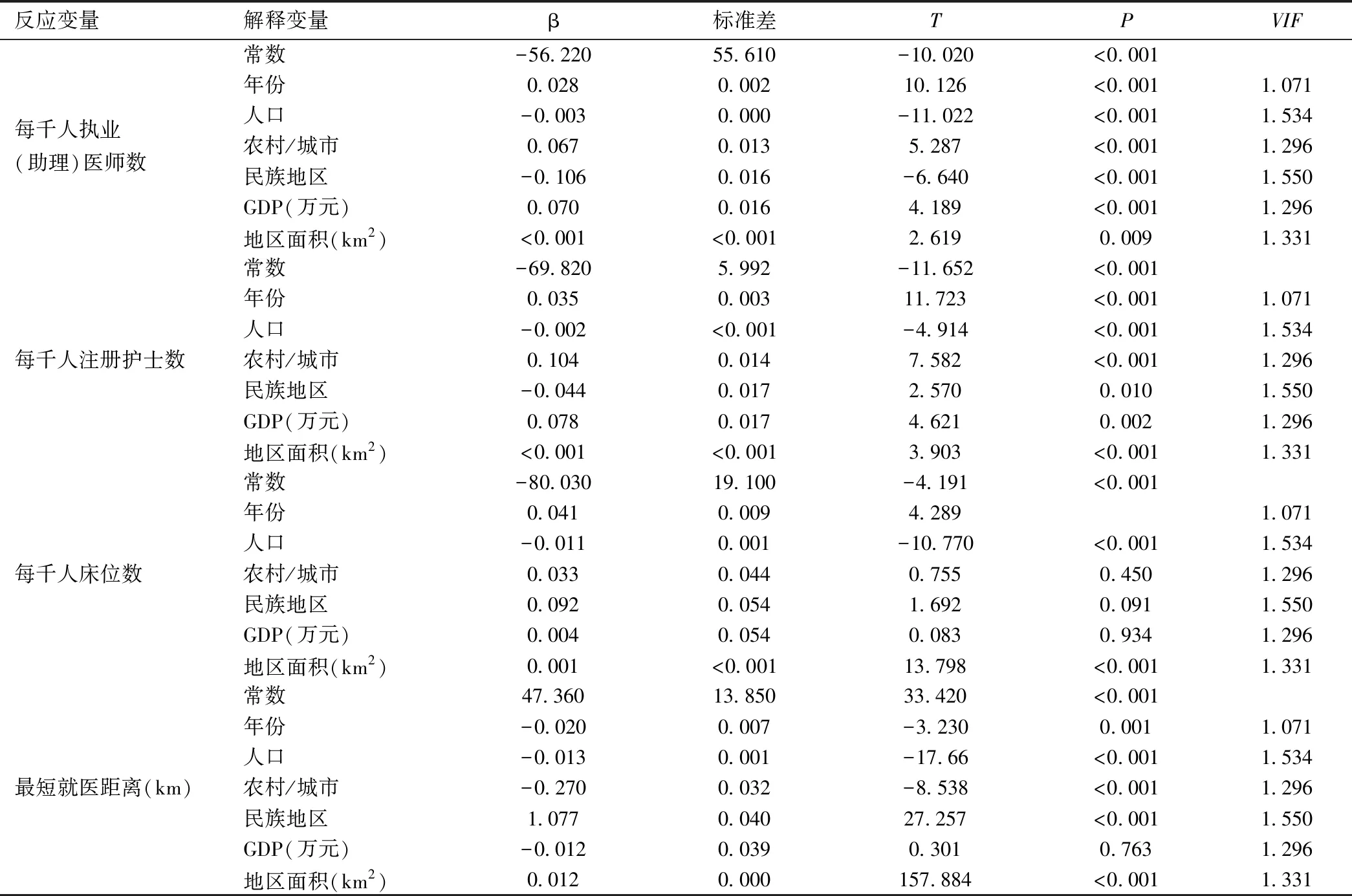

表3 基层医疗卫生资源空间配置影响因素分析

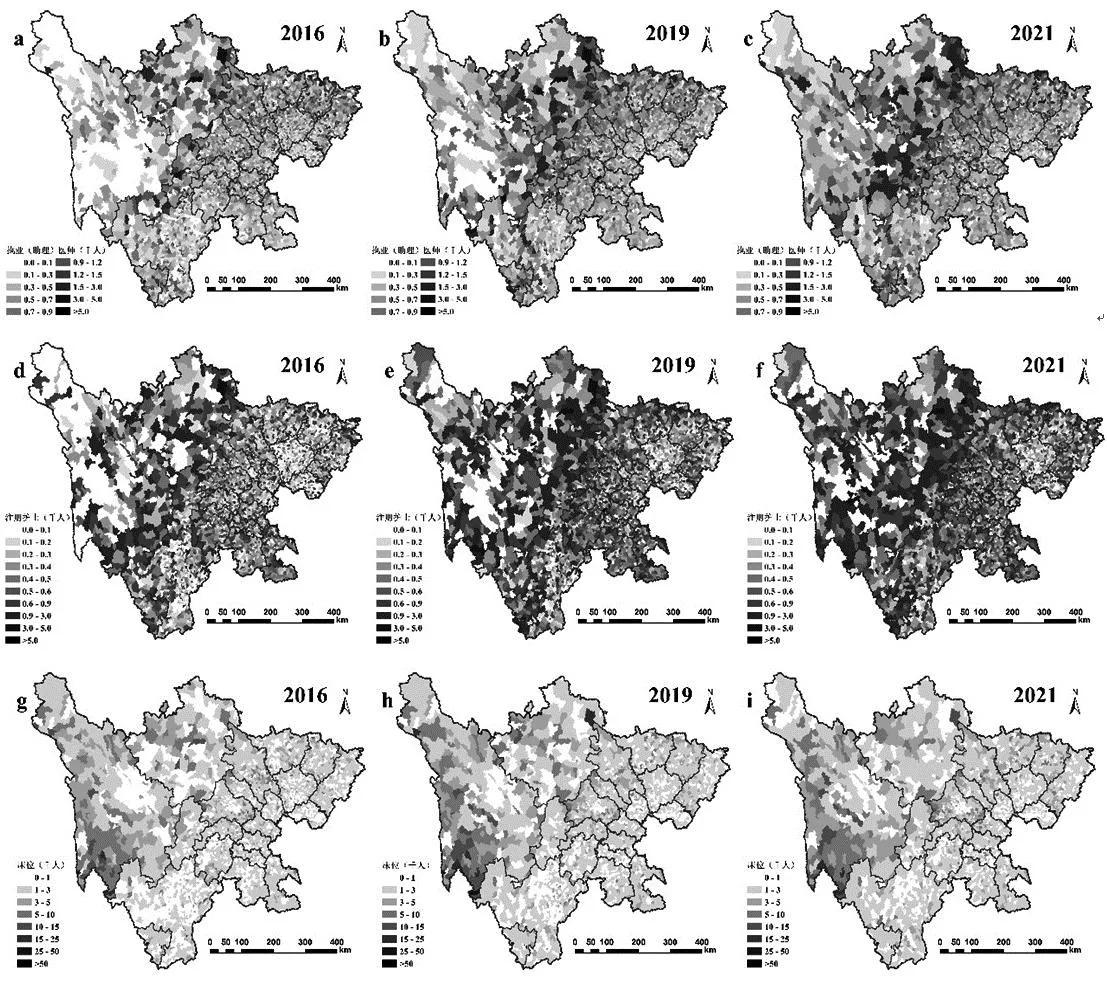

在空间分布上,四川省2016、2019、2021年基层医疗机构每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数、每千人床位数如图-2所示。其中每千人执业(助理)医师数呈现中部>东部>西部的特征(图-2a、b、c)。撤乡并镇后基层医疗机构每千人执业(助理)医师数整体呈上升趋势,2016年40.45%的乡镇每千人执业(助理)医师数大于0.5,8.80%的乡镇每千人执业(助理)医师数大于1.0,2021年53.27%的乡镇每千人执业(助理)医师数大于0.5,13.03%的乡镇每千人执业(助理)医师数大于1.0,甘孜地区增加最显著(0.37),而巴中、达州、内江边缘地区有所下降。

基层医疗机构每千人注册护士数在东部分布相对均匀,在西部乡镇间差异较大(图-2d、e、f)。撤乡并镇后每千人注册护士数整体呈上升趋势,2016年28.25%的乡镇每千人注册护士数大于0.5,有6.59%的乡镇每千人注册护士数大于1.0,2021年45.11%的乡镇每千人注册护士数大于0.5,有11.90%的乡镇每千人注册护士数大于1.0。其中甘孜、阿坝、雅安地区增长比较显著,每千人注册护士数分别增加0.27、0.24、0.23。

基层医疗机构每千人床位数呈现西北高、东南低的分布特征(图-2g、h、i)。2016年甘孜基层医疗机构每千人床位数最高,在3.5以上,广安最低,在1.1左右,而2021年甘孜基层医疗机构每千人床位数达到4.0,广安为1.0。撤乡并镇后基层医疗机构每千人床位数上升,2016年,46.37%的乡镇每千人床位数大于1.5,13.9%的乡镇每千人床位数大于3.0,2021年,51.27%的乡镇每千人床位数大于1.5,16.22%的乡镇每千人床位数大于3.0。每千人床位数在德阳、资阳、雅安地区增长比较显著,分别增加0.36、0.35、0.34,而攀枝花、遂宁、南充、内江地区有所下降。

注:a、b、c分别为2016、2019、2021年四川省各乡镇基层医疗机构每千人执业(助理)医师数分布;d、e、f分别为2016、2019、2021年四川省各乡镇基层医疗机构每千人注册护士数分布;g、h、i分别为2016、2019、2021年四川省各乡镇基层医疗机构每千人床位数分布

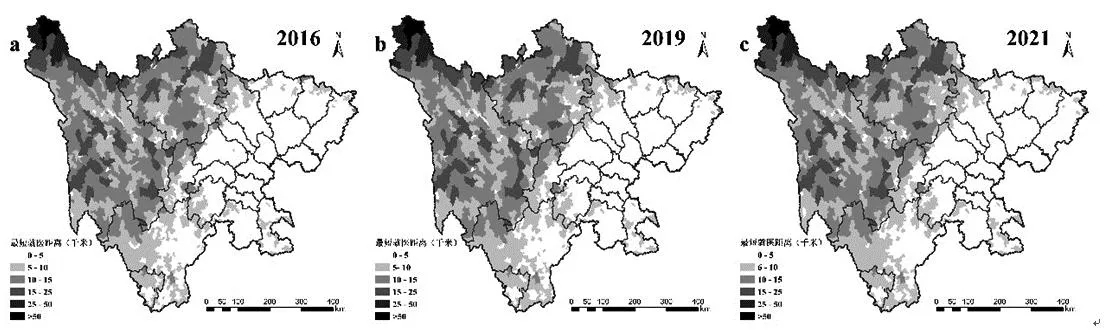

撤乡并镇后,四川省各乡镇到达基层医疗机构的便捷性降低。2016、2019、 2021年居民到基层医疗机构最短就医距离均值分别为3.83km、4.17km、4.21km,2016年和2021年居民到基层医疗机构最短就医距离差异具有统计学意义(P<0.001),最短就医距离增加。

撤乡并镇前后居民到达基层医疗机构的最短就医距离如图-3所示。整体而言最短就医距离自东向西逐渐增大,横断山脉以东大部分地区小于5km,西部地区大多在10km以上。2016年最短就医距离在5km、10km、15km以内的乡镇占比分别为82.12%、94.55%、98.83%,2021年占比分别降低至77.56%、92.84%、98.26%。撤乡并镇后居民到基层医疗机构的距离平均增加0.38km。其中成都市和内江市居民到基层医疗机构的平均最短距离略有下降,分别减少0.02km、0.06km,其余地区居民到乡镇基层医疗机构的距离增加,其中乐山、阿坝最为明显,平均最短就医距离增加大于0.5km。

图3 2016、2019、2021年四川省各乡镇到达基层医疗机构的最短距离

2.3 基层医疗资源空间可及性影响因素分析

回归分析结果如表-3所示。乡镇人口数与人均基层医疗资源数量呈负相关(P<0.05),与乡镇居民到基层医疗机构的最短就医距离呈负相关(P<0.001)。城市地区的每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数高于农村地区(P<0.001),且城市地区最短就医距离比农村地小(P<0.001)。少数民族地区每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数低于非少数民族地区(P<0.05),到达基层医疗机构的最短距离(P<0.001)。GDP与每千人执业(助理)医师数、每千人注册护士数呈正比(P<0.001)。乡镇的行政区划面积与人均基层医疗资源数量和乡镇居民到基层医疗机构的最短就医距离呈正比(P<0.001)。

3 讨论

3.1 人均基层医疗资源数量上升,但空间配置不均衡

四川省人均基层医疗资源数量上升,但地区之间的基层医疗资源不均衡现象未能有效改善。每千人口执业(助理)医师数、每千人注册护士数、每千人床位数增长的地区分别占比76.19%、100%、71.43%,在不同地区呈现不同变化的趋势,如成都平原、绵阳、雅安每千人执业(助理)医师数和每千人注册护士数增长幅度较大,而广安、泸州地区增长缓慢。

甘孜医师数、护士数、床位数增长最明显,但乡镇之间差异大,地区之间基层医疗资源不公平程度高。遂宁每千人床位数较低,且政策实施以后进一步下降,可能存在乡镇和边缘地区基层卫生人员向中心城市和乡镇流失问题[22]。综合来看,撤乡并镇后,资源分配不合理问题仍然存在[23],需要进一步整合区域医疗资源。

3.2 就医旅行负担增加,且地区差异进一步扩大

撤乡并镇后居民到达最近基层医疗机构的距离增加,最短就医距离在5km、10km、15km以内乡镇数量占比分别减少36.62%、34.18%、33.18%。最短就医距离的增长有明显的地区差异,就医距离较小的广安、遂宁增长幅度较小,而就医距离相对较大的乐山、阿坝地区增长幅度较大,导致不同地区间医疗资源可及性差异进一步扩大。研究发现,就医旅行负担与患者治疗结果呈负相关[24],而在传染病流行期间,及时获取基层医疗卫生资源有利于疾病的控制[25,26]。因此,在行政区划改革后,应该充分考虑阿坝等川西地区医疗机构的数量和地理位置,以保障居民能够及时有效的获取医疗服务。

3.3 影响基层医疗资源空间可及性的因素

少数民族地区空间可及性比非少数民族地区差,农村地区更差。四川少数民族主要分布在甘孜、阿坝、凉山地区,人口稀疏,行政区划面积大,交通不发达,受海拔高影响气候环境较差,而在四川省的非少数民族地区,如成都平原,其地理位置优越、交通发达,海拔低,气候环境适宜,因此无论是人均医疗资源还是就医距离,非少数民族地区均优于少数民族地区。城市地区获得基层医疗机构服务的便捷性优于农村地区。与农村地区相比,城市地区人口密度大,医疗卫生机构分布稠密,居民有更多的就医选择。此外,城市地区的交通发达,有更加便利的社会生活环境[27]和更多的就业机会,能够吸引并留住卫生人才,所以城市地区的医疗资源可及优于乡村。

因此,在经济较为发达、医疗资源相对丰富的城市地区,撤乡并镇政策的推行可能促进医疗可及性提高,而在经济较为落后、医疗资源相对缺乏少数民族地区和偏远村庄,撤乡并镇则可能导致当地医疗资源向中心城镇集中,居民就医旅行负担增加,导致医疗可及性降低,进一步拉大,少数民族与非少数民族地区之间、城乡之间的可及性差距。

3.4 因地制宜,优化资源配置,提供多样化医疗服务

卫生人才缺乏制约基层医疗卫生事业发展[28],因此,在行政区划改革后半段工作中,应该加强医疗卫生人才培养,帮助改善偏远地区的卫生人才引进,提高人力资源配置公平性。同时,根据医疗服务半径和辐射强度合理规划医疗机构空间布局和规模,降低居民就医旅行负担。在开展医疗资源整合工作时,应充分考虑人口、城乡、民族、城镇化等因素对于基层医疗卫生资源的影响。此外,可以通过推广移动医疗和智慧医疗,开展多样化医疗服务,提高医疗服务效率,促进健康公平。