西安、福州“丝绸之路”国际电影节:传播介质、原生空间与双城意象

2023-12-29赵涛

赵涛

【作者简介】 赵 涛,女,陕西榆林人,西北大学文学院副教授、博士生导师,主要从事中国西部电影学术

史、影视史论与审美文化研究。

【基金项目】 本文系国家社会科学基金项目“中国西部电影学术史研究(1084-2020)”(编号:21XZW021)、

教育部人文社会科学项目“审美文化史视野下中国电影音乐研究(1978—2018)”(编号:20XJA760006)

阶段性成果。

公元前2世纪,张骞“凿空”西域,丝绸之路正式成为沟通中原与异域的一条国道,促成了汉、唐两朝经济和文化的大交融、大发展,启动了古老中国向西行进,不断探索未知世界的新途,影响至深至远。在古代,柔软的丝绸可以打通地域疆界,所到之处贸易畅通、外交平稳,贡赐与互市频密,一派和谐万邦的繁华景象。在现代,以影视等为主导的大众传播媒介,用流动影像与故事,续燃文化传播和交流的火种,继续绵延丝路文化之履路。与文学、宗教等上层建筑相比,“电影带给观众的是一种认知和情感的参与(participation)过程,电影更容易挑起观众的认同感”[1],成为丝绸之路上最广泛、最通约的文化传播使者,“讲述丝路故事,传播丝路文化”,构建丝绸之路“影视桥”的媒介形态。“丝绸之路”(以下简称“丝路”)国际电影节正是其中重要的一环。古代丝绸之路在主体形态上有四条路线:一是“西北丝绸之路”,二是“草原丝绸之路”,三是“西南丝绸之路”,四是“海上丝绸之路”。“丝路”国际电影节遴选出“陆上丝路”的起点——西安和“海上丝路”的“门户”——福州,在地理上连结起海、陆纵横两线,在时空上架起一座古今经纬交织的文化交流通道。

一、传播介质:从丝绸到电影

古代“丝绸之路”横跨亚、非、欧,勾连不同民族宗教、艺术、政治等意识形态,覆盖古代四大文明圈,是沟通泛欧亚大陆文明的一条丝带,掀开了中西方之间隐秘的珠帘,令各民族之间至此不断交融、更新、发展。历史上的“西域”气候干燥、降雨稀少,地理环境险恶,“上无飞鸟,下无走兽,复无水草”(《大慈恩寺三藏法师传》),“黄沙西际海,白草北连天”(岑参《过酒泉忆杜陵别业》),堪称一条绝路。史学家司马迁曰:“张骞凿空,其后使往者皆称博望侯”(《史记·大宛列传》),司马迁特意用“凿空”二字,是因“西域险阨,本无道路,今凿空而通之也”,(《史记·西域传》),这是为了铭记张骞两次出使西域的划时代性。

这条连结着中西方文明的交汇点、人类历史上艰难而伟大的通途,起始却因柔软而华丽的丝绸牵系:“(丝绸)就像一条绚烂惊艳的东方飘带,始于杏花春雨的江南,行经塞马秋风的西北,横贯浩瀚无垠的亚洲内陆,最终连接起亚洲、非洲和欧洲”[2],用“天下之至柔(丝绸),驰骋天下之至艰(丝绸之路)”[3],开新古老文化,传递文明火种。张骞以丝绸为介质,打开古老西域的通道,通过贸易和经济促动外交和文化的交流与交互,在很大程度上是基于传统中国桑的种植与蚕的传播这一技术和文化条件。

中国自古有着源远流长的“采桑文化”,《诗经·氓》中“桑之未落,其叶沃若”;《诗经·十亩之间》中“十亩之间兮,桑者闲闲兮”;曹植《白马篇》中“美女妖且闲,采桑歧路间”;刘希夷《相和歌辞·采桑》中“谁家采桑女,楼上不胜春”;王建《采桑》中“鸟鸣桑叶间,绿条复柔柔”等。江南地理环境优越,湖泊纵横、桑榆遍地,适合养殖桑蚕。春秋战国以降,随着养蚕、蚕种、纺织等技术的发明和普及,为丝绸的贸易和互市提供了物质基础和可能。据史学家研究发现:“公元前1世纪,丝绸已经被运抵古罗马,罗马人称其为‘赛丽斯(serice)”且价格不菲,循此判断,“丝绸应该是中国和西方交流的第一种商品”。[4]丝绸原产于中国,是中原柔性文化的指代,这条延绵古今、横亘中西的商旅交通要道被德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬命名为“丝绸之路”(英文作The Silk Road,德文作die Seidenstassen)。

古丝绸之路穿越千年风沙,历经历史车轮辗转和空间变幻一度变为消逝的文明,或丧失了昔日的繁华与光彩,令历史人物蒙尘,如法显和玄奘;或被自然湮灭而彻底消陨,如古楼兰城和碎叶城。作为中国历史上伟大、辉煌文明之一的“丝路文明”理应被重新发现和重新认识,对丝路“非遗”的保护、复兴和改造迫在眉睫。

与两千多年前用“丝绸”牵连起文化、文明交流通道不同的是,“新丝绸之路”利用影视等视觉文化的可视性和广泛的传播性对“丝路”文化进行艺术重构和再创造,令“信息、知识在时间和空间中流动和变化”[5]。通过电影节这一公共平台、文化展台传播“丝路”共建各国家、各民族的影像文化,以此来最大程度地消除彼此宗教、文化的隔阂,助推经济贸易的来往与互动,构建未来合作发展的“命运共同体”。

“丝路”电影节作为一种文化活动,它有效地将分散的、不同的社会群落和民族群体集结起来,在这种现代仪式活动中找到归属感和认同感,使群体通过彼此的文化交流形成情感碰撞,获得深层沟通,达成利益和解。“全部仪式的唯一目的就是要唤醒某些观念和情感,将现在归为过去,把个体归为群体。”[6]正是通过这种仪式化的活动和庆典方式,從更深层次意义上促进“丝路”各民族之间精神共享和心灵融合,唤醒族群集体潜意识中对“丝绸之路”的历史记忆,推动世界文化与文明“共同体”的连结和共建。

二、“丝路”空间:“异乡”与“原乡”

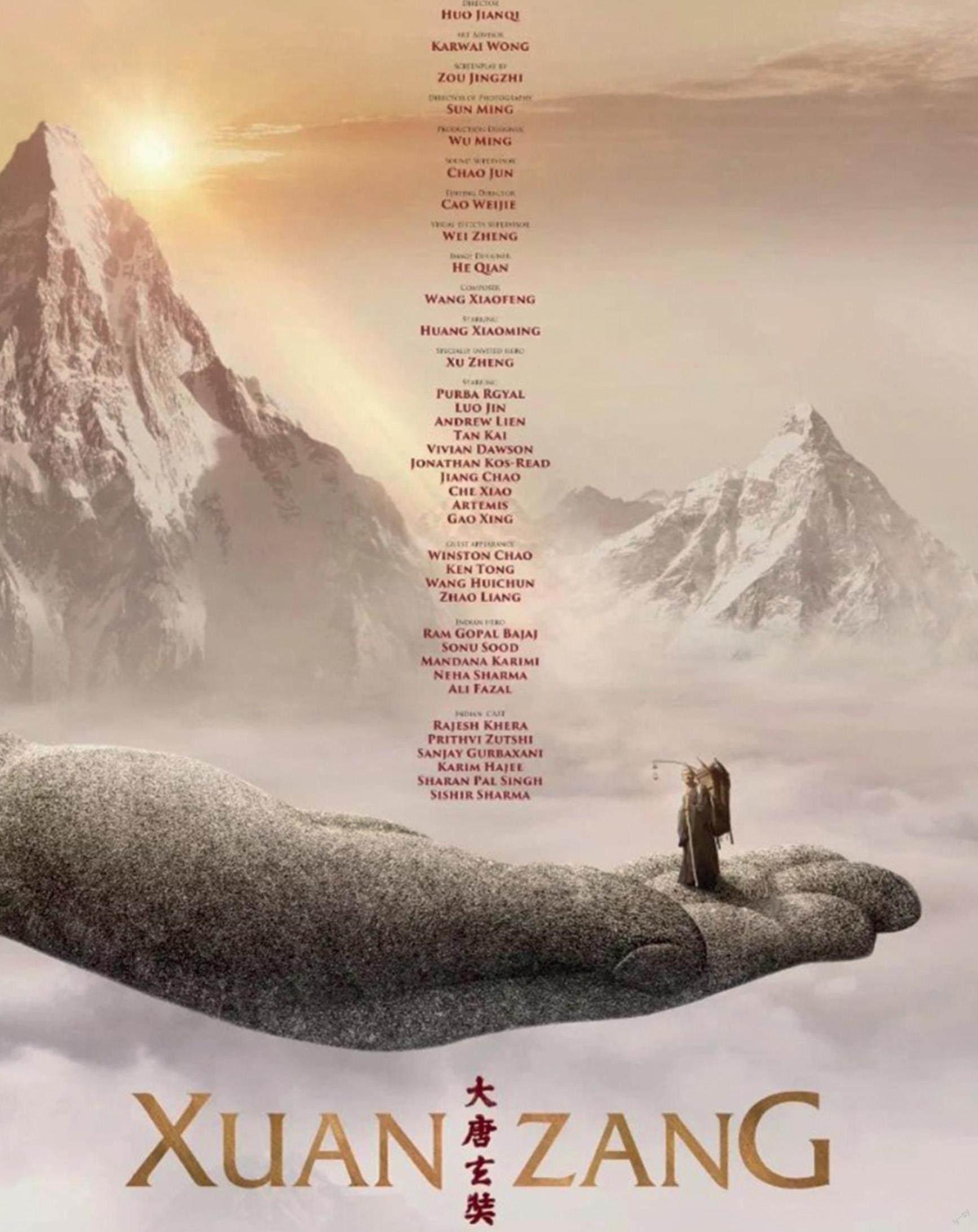

“丝绸之路”曾作为一个中原文化的“他者”存在而给予人不同的文化想象,其独特的地理景观和文化记忆构成了人类文明的“异乡”:荒蛮与野性、神秘与瑰丽、繁华与衰颓,奇异地并陈对峙,多民族、多宗教、多文化的杂糅并置,令这片土地散发着神奇而原始的魅力。在中国古代,“西域”即代表着以农耕文化为主导的中原对西域“异托邦”的一个想象世界。福柯在《另一个空间》中指出异托邦相对于乌托邦而言却是一个真实存在的意识世界,它主要源于人们对于“异族”的想象。正因如此,才有众多迷情于对“丝绸之路”的狂热探索者和征服者,有无数僧侣商贾虔诚向西求法、取经,被文学和影视作品反复的艺术再造和重构:他们或以虔诚的肉身丈量遥迢而漫长的西行之路,如玄奘;或以强悍之意志“开幕世界史”(梁启超语),如张骞;或以血肉之躯捍卫西域边疆守关固城、至死不渝,如班超、霍去病等,成为“丝绸之路”上不断地被书写和讲述的“丝路故事”“中国故事”。及至大唐帝国时代,中原文明发展至鼎盛时期,中原与西域文化交相辉映、不辨你我,作为“异托邦”的“他者”西域才渐次向“主体”或“自我”开始转变。

当前,“新丝绸之路”的提出,主流话语再一次将西域置于世界文明发展中心,即以“丝路”为影像介质,展现全球文化多元一体、求同存异的“想象共同体”,这是因为“世界旋转的轴心正在转移——移回到那个让它旋转千年的初始之地:丝绸之路”[7],世界电影的版图因丝绸之路的复兴也将被重新绘制。“丝绸之路”作为中原地区和西方世界中一个被想象的“乌托邦”[8],再一次释放出其世界文化“原乡”的迷人魅力。用电影节这一现代仪式庆典寻找连结人类文明的脐带,令古老文化重新绽放迷人光彩。“丝路”文化交流是以历史“丝路”为中介,使“丝路”共建国家以电影为媒,唤起彼此共同的历史文化记忆,由此而获得文化的互认、互通与融合,由对共同的“丝路”文化源地认同进而延展到对同一个世界的认同。“丝路”从中国西汉肇端,到唐而至鼎盛,延伸至整个世界,因此,“西部”和“丝路”不只是中华优秀传统文化的“原乡”,更是世界文明的“生命原乡”和“鼎盛之地”。

理论家巴拉什认为空间并非填充物体的容器,而是人类意识的居所,他指出人在世界的角落,庇护白日梦,也保护做梦者,故乡和家宅之于人而言具备“梦境的价值”,能令人产生“幸福的安定感”。[9]“丝路”电影节将一种家园情思和归乡情节寄寓其中,把“丝路”这一中原文化视野中的“他者”或“异乡”转化为人类文明的“原乡”和中国电影“走出去”的“故乡”。西部是孕育仰韶文化和马家窑文化诞生地,也是华夏文明和农耕文明的精神根袛之处,一个寄托着古代文人士大夫无限情思和怀想的特定文化空间。

20世纪80年代,以第四代和第五代导演为主体的西部电影人不约而同地将目光定格于西部,创造了中国西部电影不可复制的“经典时期”。西部电影以历史“寻根”和“反思”为主题,创作了《黄土地》《人生》《老井》《野山》《黄河谣》等一批杰出的、影响深远的艺术精品,令中国电影为世界所瞩目。在这里举办陆上“丝路”国际电影节,既是重温过去的辉煌,又是点燃梦想的启航,既是回归、又是展望,其意义远远超出了电影节本身。“技术、媒介和资本等力量的融合而幻生出一种景观社会,在这种新的社会形态中,景观无所不在,影像无孔不入。”[10]“丝路”国际电影节作为一处现代都市景观,为“丝路”共建国家和地区间的商业流动和文化交流提供便捷,为中外电影交流与互建搭建了历史性和国际化的平台,在全球化与民族化、本土化与多元化之间寻求世界文化的最大公约性认同提供了契机,用影像实现对西部历史景观乃至中国空间景观的重建。

三、双城意象:西安与福州

与上海国际电影节、北京国际电影节定位最大的不同就在于“丝路”的两座举办城市均定位于“古都”:西安与福州。在历史上,西汉张骞两次出使西域和玄奘西行求经都是从古长安城(今西安)出发,途径河西走廊、玉门关等地,穿越西亚、南亚、东亚,最后返回长安,长安是汉唐文化交流的重要关隘和枢纽。

西安是陆上“丝绸之路”的起点城市,西汉自张骞出使西域打通东西方的贸易壁垒后,西安便成为世界上第一个国际性的商贸大都会。隋唐时期,随着“丝绸之路”的畅通和繁盛,长安城“凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者,无如陇右。”(《资治通鉴》)城内商贾云集、游人如织,“关中富商大贾,大抵尽诸田”(《史记·货殖列传》);外来人口激增,其中包括来自西域的突厥人,“入居长安者尽万家”(《资治通鉴》);各国使臣往来络绎不绝,亚洲、欧洲、非洲诸国学习唐代文化,其中尤其以日本的遣唐使来往甚密。据日本史书记载,遣唐使前后任命共有19次之多。[11]佛教“得到了传教士和朝圣者源源不断的滋养,这些人在印度和中国之间往返流动”[12],传教士和朝圣者在中亚各地自由往返,这其中就有“玄奘在629—645年前往印度北部后回到中国,其后写下了著名的游历见闻录《大唐西域记》,并倾注毕生精力将佛经译成中文。”[13]唐代的长安城成为当时世界文化的中心,是世界上第一个人口达百万的城市,与雅典、罗马、開罗并称四大文明古都。

在古代,主要靠商旅贸易和军事驿站等传播城市文化,到现代则可以通过“丝路”国际电影节这样的文化活动和媒介事件来强化城市意象、塑造城市形象。两届西安“丝路”电影节的开、闭幕式均充分彰显陕西作为“丝路”文化起点和中华文明发祥地的重要历史意义。电影节的庆典仪式在富有历史感和沧桑感的西安古城墙、城市地标钟楼、中国最辉煌的宫殿群大明宫、唐代宫廷城苑大唐芙蓉园等空间符号的叠加映衬之下,在唐代仿古建筑和迎宾仪式的召唤下,引领观者梦回2000多年以前“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的“盛世”时代。为了进一步实现古城优秀文化的现代性转化,近年来西安着力建设西安古都的“城市文化意象源地”:以唐文化为主导的曲江文化产业示范区、以秦文化为主的临潼文化旅游景区、以佛教为主的法门寺和以道教为主导的楼观台景区,形成南北贯通、东西交错的城市景观文化布局,并不断融合创新、现代等历史景观构建元素,架构时尚与活力、传承与鼎新的城市空间理念。

东南亚自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,15世纪初,著名航海家郑和七次下西洋,足迹遍及爪哇、苏门答腊一带。唐以后,中国文化中心南迁,陆上丝绸之路开始衰落,传统驼队载货的运输方式逐渐被航海船只所取代,南中国海逐渐“成为第二条丝绸之路,它的水域、岛屿和海峡就像是中亚的沙漠和山口;它的港口就像是驿站。它对中国南方人的意义就像玉门关之外的土地对中国北方人的意义一样。”[14]海上丝绸之路的最重要的港口城市有扬州、广州和温州。联合国教科文组织认定泉州(福建省)是海上丝绸古路的终点①和“世界大商场”,其中聚宝街、青龙巷最为繁盛,这一状况一直持续到元朝。“海上丝绸之路”电影节选择福州作为举办城市,是因其为首批十四个对外开放的沿海港口城市之一。福州既是闽南文化的典型代表,又是侨乡的聚集地,在城市旅游和对外宣传中具有较大优势。旖旎的山水风光、富庶的商贾贸易,令城市增添了几分灵动、时尚的气质,与长安城的恢弘厚重相得益彰,两座城处在一种相辅相成、互为犄角的关系中。西域与南海,西安与福州,在一定程度上涵盖了“丝路”文化中陆上与海上、中国与西方、古代与现代、时间和空间等诸多关键性命题,地理区域和城市意象的叠加、重构、复沓,让其中所蕴藏的文化精神活色生香,也令影像丝路如同古代的丝绸一样流转绵长、生生不息。

西安和福州這两个历史名城如何在新的时代和语境下,深挖传统历史和文化的迷人魅力,借助新的历史平台和媒介话语提升城市形象和城市品质,“丝路”国际电影节就是一个绝佳的历史契机。借助“丝路”国际电影节这样的传媒“大事件”和文化仪式来重塑古城形象,以此建构传统与现代交相辉映的崭新城市形象是电影节的应有之义。

结语

盛唐时期是中国文化影响世界的隆盛时代,也是城市繁荣的黄金时代,充分彰显了华夏民族的文化自觉和中华民族的文化自信,这一时代的城市和文化建设对当今中国城市发展和形象塑造具有重要的参考价值。以史鉴镜、继往开来,这一历史镜像的背后则是一个有容乃大、强盛富足、和而不同的中国。如今,在昔日古城西安和福州举办“丝路”国际电影节,其背后彰显的不仅是不同国家、民族的文化交流和融合,经济发展的共赢和繁荣,更是一个既传统而又现代的西安与福州、一个文化空前自信的中国形象的一次展示与亮相,无疑具有影响重大而深远的时代意义和文化价值。

参考文献:

[1][法]克里斯蒂安·梅次.电影的意义[M].刘森尧,译.南京:江苏教育出版社,2005:4.

[2][3]刘士林.中国丝绸之路城市群叙事[M].北京:东方出版社,2015:2,3.

[4]王巍.考古勾勒出的汉前丝绸之路[N].光明日报,2013-12-14(7).

[5]陈力丹.传播是什么[M].北京:北京大学出版社,2007:87.

[6][法]爱米尔·涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东,汲喆,译.上海:上海人民出版社,1999:342.

[7][英]彼得·佛兰科潘.丝绸之路——一部全新的世界史[M].邵旭东,孙芳,译.杭州:浙江大学出版社,2016:5.

[8][法]福柯.另类空间[ J ].王喆,译.世界哲学,2006(06):52-57.

[9][法]加斯东·巴拉什.空间的诗学[M].张逸婧,译.上海:上海译文出版社,2013:4.

[10][法]居伊·德波.景观社会[M].王昭风,译.南京:南京大学出版社,2007:18.

[11]余大庆.鉴真传法东渡记[M].杭州:浙江教育出版社,2008:37.

[12]Sullivan,M.The heritage of Chinese art[M].Oxford:Printed at the University Press,Oxford,1964:36.

[13][14][英]彼得·诺兰.认识中国:从丝绸之路到《共产党宣言》[M].温威,译.西安:中信出版集团,2017:15,15.

①1991年2月14日至19日,由联合国教科文组织发起的“海上丝绸之路”综合考察船“和平方舟”在福建泉州进行了为期五天的综合考察活动。18日,考察队在泉州华侨大学陈嘉庚纪念堂举行了新闻发布会,首次将泉州作为“海上丝绸之路”的发祥地。参见:http://www.silkroads.org.cn/portal.php?mod=view&aid=54916。