“和而不同”“计数为一”的逻辑及中国电影现代性创作的可行性

2023-12-29张冲郝奕淞

张冲 郝奕淞

【作者简介】 张 冲,女,吉林镇赉人,武昌理工学院影视传媒学院客座教授,北京电影学院电影学系副教授,主要从事电影文化研究;

郝奕淞,男,山西晋城人,北京电影学院电影学系硕士生。

【基金项目】 本文系2019年北京高校高精尖学科建设“北京电影学院-艺术学理论-‘中国电影走出去的发展

空间研究”——“从中外电影观念比较看‘中國电影走出去的发展空间”(项目编码:PXM2019_014220_000073)

阶段性成果。

“一带一路”倡议提出以来,作为国内唯一一个被国际电影制片人协会(FIAPF)认可为A类电影节的上海国际电影节,于2018年正式发起共建“一带一路”国家共同成立“一带一路”电影节联盟的号召。从联盟建立之初的首批29个国家、31个机构,到2022年的48个国家、55个机构①,电影节联盟不断地扩大自己的队伍和在区域乃至国际的影响力,不仅推动了共建国家电影创作者间的相互了解与电影项目的合作,还促成了紧密的信息共享机制与多元的产业交流活动,并最终促进了共建国家的电影文化交流,使得原本在世界电影节体系中易被忽视的电影节个体形成集合体,以探索共建国家电影节在未来发展的可能性。

一、“和而不同”:“一带一路”电影节联盟作为“枢纽站”的世界格局

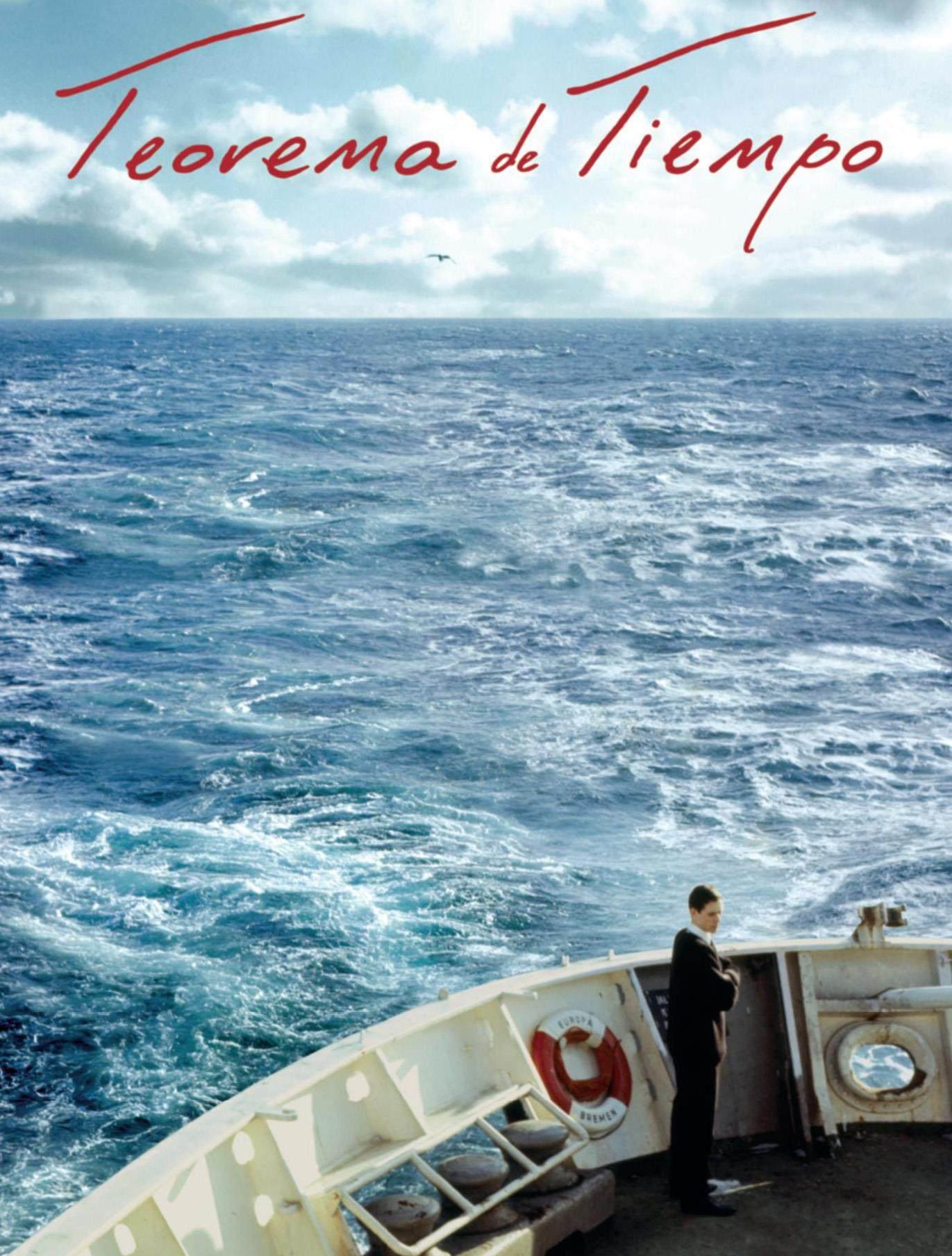

东欧学者茱莉亚·克里斯蒂娃认为,任一主体与异质的他者之间的间性结构,既可以使“不同的复数主体之间,能够相互理解的场被打开的事实”[1]得以发生,又能对去差异化的西方中心主义加以抵抗,将被西方中心主义排斥在外的他者主体性、群体及文化连接起来,促使其形成“非-西方”式的多元互动与交流。国际电影节作为多元文化的“互文工厂”,旨在推动异质电影文化之间的交流,但却被较具代表性的欧美A类国际电影节操控话语权且形成我者中心主义的操控系统,其选片倾向与评奖体系带有较强的西方中心主义特质,导致某些电影创作者与其他国际电影节为了寻求自身发展,不得不向西方主流价值观念靠近,因而面临失去自身“复数主体”身份的异质性特征及其独立话语的权力。2018年上海国际电影节与共建“一带一路”的29个国家31个电影节机构共同成立“一带一路”电影节联盟,并建构电影巡展机制、电影周等更加具体的执行措施,为中国与共建国家的电影节及文化事业发展提供新的思路和实践平台。从作为“复数主体”的“枢纽站”考量,它为跨国连接、跨文化发展提供了新的可能性,电影节联盟既使得联盟成员作为异质多元的文化主体相互辨识、相互交流,又在此基础之上形成多元聚合、“和而不同”的共同体模式来面向世界。“一带一路”电影节联盟囊括世界各地区的众多电影节及电影机构,这些电影节由于发展时间较短,或是受到当代政治潮流的影响,在世界电影节体系中处于非中心的地位。“一带一路”电影节联盟将这些孤立且难以开展丰富对外交流活动的电影节连接起来,将作为“复数主体”的联盟成员导入对话和互动的多元关系中,为这些国家的电影文化提供了一个展示的机会。自第二十一届上海国际电影节设立“一带一路”电影周展映单元以来,每年有约20部影片会于电影节期间参与展映,其中大部分影片都是来自中国观众较为陌生的国家或地区。这之中既有像《巴格达梅西》(比利时,2023)、《孟加拉制造》(法国/孟加拉国/丹麦/葡萄牙,2019)等展现了所在国家现实风貌的电影作品,又有如《扎娜》(科索沃/阿尔巴尼亚,2019)、《爱情三部曲:重生》(以色列/德国,2019)等聚焦当今严肃社会议题的电影创作。此外,《姐妹》(保加利亚/卡塔尔,2019)和《时间定理》(墨西哥,2022)等以新颖形式传达创作者个体情感的影片也在展映之中。这样的交流活动对于各联盟成员来说,不仅意味着可以将本国的电影文化传递给他国观众,还能更多地观看到其他地区的优秀影片。正如《时间定理》导演凯瑟所说,“我一直觉得‘一带一路电影周是一个拉紧(中国与拉丁美洲电影)桥梁的好机会”,它“将促进文化多样性,并有助于拉近全球观众的距离。”[2]

“一带一路”电影节联盟不仅促进了中国与其他国间的电影交流,还推动了联盟成员之间的多元互动,为其提供文化交流与电影产业贸易的平台。例如在电影节联盟成立的第一年,开罗国际电影节在举办期间设立了“聚焦俄罗斯”单元。次年,白俄罗斯的明斯克国际电影节与新西兰电影委员会之间进行人才交流和影片推荐,达成合作意向。这种跨区域的电影互动给予处于弱势地位的联盟成员主动向外交流的机会,使其实现了“‘他者形象转化为命运共同体的‘主体尝试”[3]。2022年5月电影节联盟成员扩大为48个国家的55个机构,其中包括亚洲19个电影节或机构、欧洲26个电影节或机构以及北美的3个、拉丁美洲的4个和非洲的3个电影节。它们各具特色,且各自有所倚重,联盟成员中既有波兰的华沙电影节、爱沙尼亚的塔林黑夜电影节及伊朗的曙光旬国际电影节等A类国际电影节,又有罗马尼亚的特兰西瓦尼亚电影节、保加利亚的索菲亚国际电影节和阿尔巴尼亚的地拉那国际电影节等B类国际电影节。加入“一带一路”电影节联盟前,上述电影节是世界电影节版图中单独个体。为了维系自身在世界电影节体系中的“异质性”存在,这些电影节不得不寻求差异化策略,要么只针对于世界范围内年轻导演的新作或第二部作品,要么选片范围只聚焦在某一特定地理区域。例如,曙光旬国际电影节作为西亚地区最为重要的电影活动,为中东、中亚、高加索和安纳托利亚地区的电影创作者构筑了一个电影作品的对外展示平台;塔林黑夜国际电影节与索菲亚国际电影节成为东北欧及波罗的海地区与东南欧及巴尔干地区的电影枢纽;特兰西瓦尼亚电影节则是罗马尼亚文化部和文化研究所对于东欧和巴尔干地区的重要新型品牌战略的政策部署之一。[4]加入电影节联盟后,共建“一带一路”国家的电影节最终凝聚成一个以点及线、多元聚合,但又和而不同的共同体。不同于意义独占式的一元视角,这些电影节主动参与电影节联盟的构建中,将东亚、南亚、西亚、东欧等地区共建“一带一路”国家的电影创作、电影文化连接起来,成为面向世界的“枢纽站”。原本针对巴尔干和东欧地区的特兰西瓦尼亚国际电影节,也能看到该地区之外更多其他地区优秀的影片,而这也暗合它们创办之初“发现新的声音”与“通过电影重新联系起来”①的初衷。因此,成为共同体对于这些电影节来说,既意味着更为丰富的电影产业交流和更加强劲的对外文化传播潜能,在多元的国际电影节平台中突破自身狭隘的文化圈层,又使联盟成员在“和而不同”的基础上,获得更多与西方主流电影节抗衡的机会。可以说,电影节联盟实现了弱势电影节向外树立自我品牌形象、提高知名度和竞争力的良性发展目标。

二、“计数为一”的逻辑:电影节联盟推动世界电影节体系再平衡

法国哲学家阿兰·巴迪欧认为,如果接受“计数为一”(compte-pour-un)②的规则能够完全把握住情势(situation)中所有的“多”这一观点,就彻底否定了情状变化和事件爆发的可能性,这是巴迪欧和被内在排斥的“多”而想要逆转为“可能”所无法接受的。在同一逻辑下,“一带一路”电影节联盟提出的實践可能,旨在推动目前世界电影节的地理版图和文化版图的变化与发展,实现世界电影节体系再平衡化,从而使被原有体系内在排斥的“多”以新的形式显示。通过“一带一路”电影节联盟,作为“多”的联盟成员得以在西方主流电影节体系规定为“一”的知识结构中,进行异质间的文化交流。但必须考虑的是,这样的“多”究竟在何种程度上成其“多之所是”,换言之,在“一”与“多”的辩证法中,“多”作为原先被“一”遮蔽的不可能的“非-在”(non-existe),如何突破作为“一”的计数规则而诞生出一个崭新的运算逻辑,成为这些电影节和电影节联盟成立时所要面对的问题。西方主流电影节体系尝试以诸种规则(例如国际电影制片人协会曾将国际电影节分为竞赛型电影节、专门类竞赛型电影节、非竞赛型电影节与纪录片、短片电影节四类)将世界各区域的电影节纳入到细分等级之中,在“计数为一”的规则之下构建世界上所有电影节的和谐共在。换言之,西方电影节体系试图将作为不连贯的多元的诸世界电影节赋予一种可被“记作一”的连贯性。以电影节联盟成员特兰西瓦尼亚国际电影节为例,其虽然在2011年被国际电影制片人协会授予B类电影节的称号,但正如研究者热罗姆·西格尔所批判的,特兰西瓦尼亚电影节自身并“不太反映欧洲的身份,因为他们更喜欢被认为是国际性的,这或许也可被解释为一种世界主义”[5]。西格尔批判的这一现象可被解释为,在“世界主义”的特定情势之下,其计数规则为“国际性”的权利逻辑,这一逻辑内在地规范着特兰西瓦尼亚电影节的选片机制、评价体系、品牌形象等一系列要素,并使之与特定情势的知识结构相符合。如果特兰西瓦尼亚电影节与这一知识结构不同,那么它将成为一种无法被识别的“非-在”。这一情形或许正应和了齐泽克“哪里是巴尔干地区?”的笑话:在这个笑话中,原本被视作是巴尔干地区的国家都极力否定自己的巴尔干身份,并且指认别人才是象征着战争与野蛮的巴尔干。西格尔认为在西欧几大主流电影节为主导模式的情势下,特兰西瓦尼亚电影节不得不选择以否定自我真实存在的尴尬态势才能成为被电影节体系认可。

特兰西瓦尼亚电影节代表了在既定的“大一规则”之下,大多数新兴电影节面临的失语困境。这些电影节在世界电影节版图中处于难以与西方主流电影节直接竞争的劣势地位,因此只聚焦于那些“在国际市场上可能不受欢迎,但在区域层面上可以获得巨大成功”[6]的影片。针对这一现状,不少其他国家的学者及电影节官方也积极探索并尝试着新的可能性,如保加利亚裔学者迪娜·艾欧达诺娃曾对巴尔干地区的B类电影节展开论述,并提议将“‘巴尔干这一并不引人注目的资质从负债形式转型为资产形式”[7]。艾欧达诺娃所说的这一逆转和对“巴尔干”价值的重新估定,从本体论的角度来看,即是以一种“二次计数”的方式来重新把握“巴尔干”这一特质。因为在西欧几大主流电影节主导的一次计数过程中,“巴尔干”成为无法被把握的“非-在”。也正是因此,“一带一路”电影节联盟的提出才显得弥足珍贵,其价值正是在既有西方主流电影节体系“计数为一”的情势之下,进行一次“重新计数”与再平衡,使得未被纳入平滑叙事的“不可能”的“多”,得以重新显现。上述电影节个体在既有的情势下无法产生关联,并且时刻遭遇“非-在”与无法命名的危险。但“一带一路”电影节联盟将这些独立的“多”结合起来,以一个结构化的概念对这些电影节进行了一次“重新计数”,并诞生出一个纯“新”(nouvelle)的集合。在这个新的集合中,原情势无法识别的元素得以重新组合并再现,且“这种再现已经不再是原原本本的显现,而完全是在一个新的基础上的组合,这个组合已经溢出了原有情势的计数为一”[8]。换言之,电影节联盟通过对原情势中“非-在”的强势命名,使得一个脱离于原先计数规则的事件意义上的崭新集合诞生了:“上海国际电影节、华沙国际电影节、曙光旬国际电影节、特兰西瓦尼亚国际电影节、塔林黑夜国际电影节……”①。对于这一集合中的电影节来说,“‘一带一路电影节联盟”这个名称正是一个全新的术语创造,即用一个原情势的知识结构所排斥的新术语,以力迫(force)的方式对这个新集合进行强势命名,使得被原先不完备的计数规则排斥的“多”以新的形式再现。与此同时,这些电影节的共同属性也出现在人们面前,即同时指向一个“事件”——新兴的电影节需要发声。如同福柯在其知识考古学中想要重新发掘的,正是被“知识型”所遗漏和排斥的“多”。在“一带一路”电影节联盟被命名之前,联盟成员间相互的文化交流以及彼此的组合,例如由地处亚洲中部的欧亚国际电影节和远在拉丁美洲的瓦尔迪维亚国际电影节构成的集合,在西方主流电影节体系的既定情势下被视为“不可能”的“非-在”。但在“‘一带一路电影节联盟”这一命名之后,电影节联盟通过构建新秩序,推动了世界电影节体系的再平衡,使得联盟成员彼此连接、多元聚合,为“不可能”的“非-在”提供了成为“可能”的机会。

三、“现代主义”作为手段之一:电影节联盟对中国电影“走出去”的启示

电影节联盟通过电影巡展机制、电影周等举措,既为共建“一带一路”国家的电影文化交流提供借鉴与交流的平台,也为中国电影“走出去”和中国电影创作的可持续上升空间带来启示。在中国电影“走出去”以及在他国观众面前完成从隐在到显在的发展方面,用发展的眼光考量其他联盟成员的选片机制和评价体系,扬长避短。除了特兰西瓦尼亚国际电影节,还有诸如地拉那国际电影节、贝鲁特国际电影节、索菲亚国际电影节等联盟成员,在各自的竞赛单元中筛选影片或推荐影片向海外传播时,所看重的大多是“在形式上是否具有创新性或者反映了不同寻常的电影语言的形式探索”[9],从中可以看出这些电影节对现代主义形式的注重。而那些即使不在联盟成员之列、但持续与电影节联盟进行产业交流的电影节,如波黑的萨拉热窝国际电影节与波兰的新视野国际电影节,它们所青睐的同样也是以具有表现力的形式和“自己独特的语言来谈论最重要的事”[10]的影片,从中亦可看到对思想性、深度模式及现代主义的倚重,上述这些带有鲜明现代主义探索精神的价值批判体系,对中国电影“走出去”亦具有启示作用。

在上海国际电影节举行的“一带一路”电影文化圆桌论坛中,萨拉热窝电影节运营及新业务部门负责人艾明·哈季奇也强调:“从电影节运营角度来看,如何选片并没有标准答案,我们希望能选出新颖一些的影片,包括新生代导演的作品,给电影节观众带来耳目一新的感觉,让他们更好地了解电影行业的脉搏。”[11]电影节联盟通过电影巡展机制、电影周等举措,为共建“一带一路”国家更为密切的电影文化交流和电影创作观念相互借鉴提供了平台。上述国际电影节对影片在观念与形式创新方面的青睐,也为中国电影的海外传播提供了互鉴视角。从这些电影节选片的角度来看,中国电影想要被更多的国际电影节认可和接纳,进而实现“走出去”,可以选择与时俱进的“现代主义”方式,因为广义上的“现代主义”即是指“一系列执着于‘新观念‘新思想的艺术创新运动”[12]。这些在观念与思想上的求新探索,也可为中国当下以现实主义为主的电影创作,提供一定的补益和可持续上升空间。

早在20世纪80年代,尤其是《谈电影语言的现代化》①这篇文章的出现,标志着中国电影尝试着从现代主义角度开启电影语言形式和电影叙事内容的新探索。21世纪以来,“戏剧回归”电影之后,以《疯狂的石头》(宁浩,2006)为例,它不但在创作方面向戏剧化、经典化的叙事方式回归,而且在其电影制作方面,宁浩亦将现代主义元素置入电影中:现代音乐、当代行为艺术与观念艺术的概念以及对台词的现代主义处理等,较为成熟地将现代主义元素与手法融入到现实主义题材创作中,从而达到现实主义创作的“隐德莱希”②之境。电影节联盟中获奖的并较为受到关注的影片:包括2009年获得特兰西瓦尼亚国际电影节最佳影片大奖的《警察,形容词》(罗马尼亚,2009)、2012年获得特兰西瓦尼亚国际电影节最佳影片大奖的《奥斯陆,八月未央》(挪威/丹麦/瑞典,2011)以及2013年收获波兰电影节最佳影片的《修女艾达》(波兰/丹麦/法国/英国,2013)等,这些影片在思想的深刻性及表达的新颖性等方面都具有较强的“现代主义”式特征。其中,《奥斯陆,八月未央》从后人类的角度关注了被规训的文明社会中的世俗生活与虚无主义问题。影片中的安德斯在被规训的世俗生活中,自身的认知逐渐被理性确立起来的秩序“阉割”,身体在被如尼采所说的“多疑寡断的文明所凌夷”[13]之下,逐渐失去其原始的冲动、破坏力与创造力。面对自己“30多岁一无所有”的状况时,安德斯陷入虚无当中,他具体描摹自己的惨状:“其实我没有工作,我是无业游民,我是一个失败者,只会借酒消愁。我每天寻求安慰倒是真的,我想让人同情我”③。对自我的一再否定導致安德斯最后以吸毒过量结束自己的虚无与存在。这是导演在面对规训与虚无的宏大问题时进行的反思和“现代主义”式的表达,此种对于深刻问题域的“现代主义”式创作,也可为中国当下的现代性创作带来思考与启示价值。

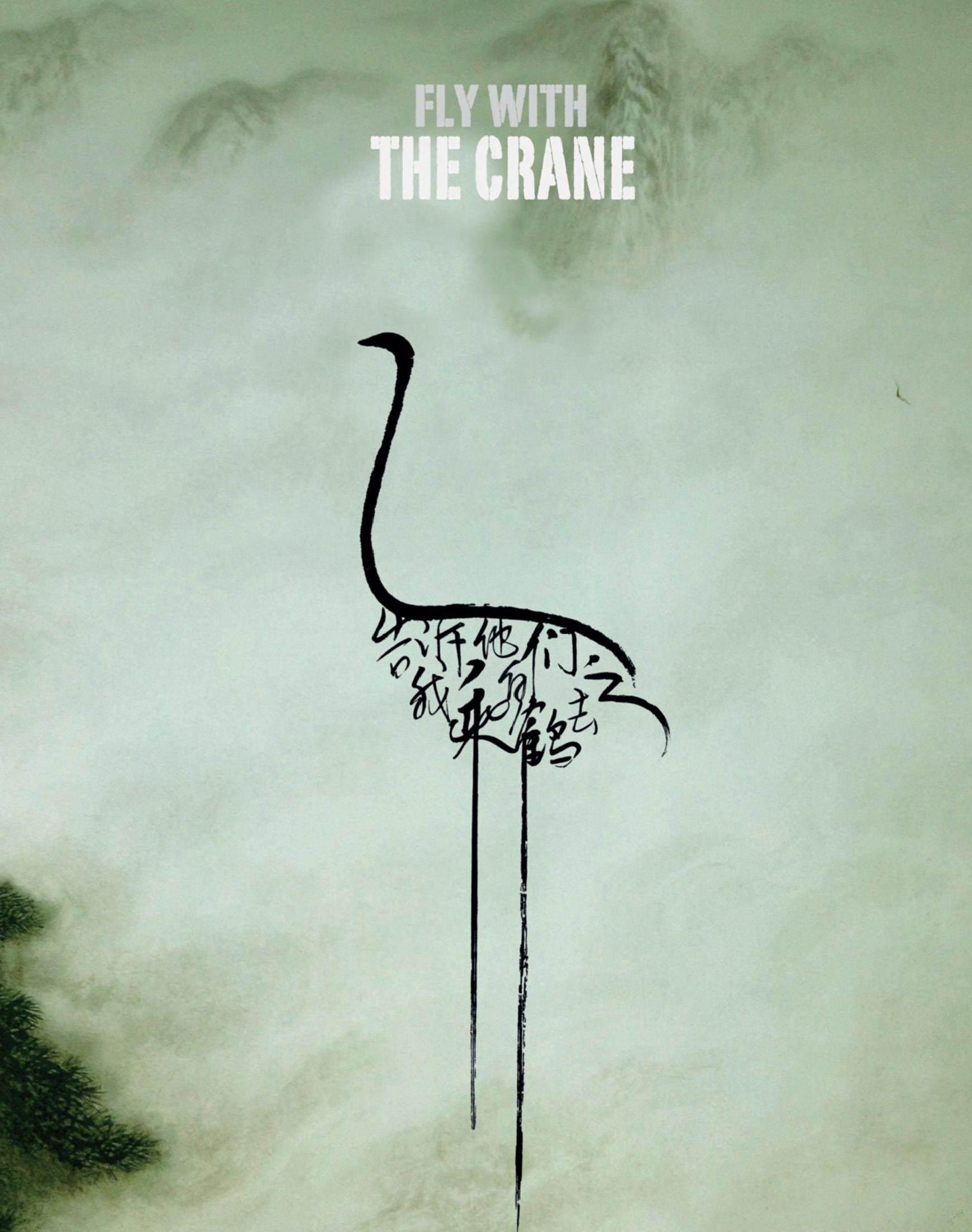

21世纪以来,现实主义题材作品成为中国电影创作谱系中最重要的一环,其中既有如《我和我的祖国》(陈凯歌,2019)、《中国机长》(刘伟强,2019)、《长津湖》(陈凯歌、徐克、林超贤,2021)等以现实主义原则为特征的新主旋律电影,亦有《疯狂的石头》《我不是药神》(文牧野,2018)、《战狼2》(吴京,2017)等商业电影从现实主义的角度出发,塑造中国新时代英雄形象并关注社会热点问题。而电影《告诉他们,我乘白鹤去了》(李睿珺,2012)、《八月》(张大磊,2016)、《春潮》(杨荔钠,2019)等影片以现代主义私人化的视角重构当下现实,亦因其现代主义特征受到国际电影节关注,既获得了好评与奖项,同时也代表了中国电影的另外一种视角与声音,其现代主义特质丰富了电影多元的存在。例如,影片《春潮》中对于水等“无用”元素的“现代主义”式的运用,多次出现在主人公郭建波的幻想世界当中。现实世界中郭建波无法原谅妈妈,而当幻想世界中的清流淌过妈妈所在的老年合唱团时,她的潜意识里也流露出她对母亲的理解、和解与宽恕。超现实主义的表达成为郭建波揭开现实面纱的一种途径,在于现实无用的想象中,她也实现了对生活、对人的超越。综上,结合电影节联盟中的获奖影片与中国当下现代性的电影创作,以“现代主义”的方式对现实主义关注问题深入思考、将现代主义元素与手法融入到现实主义题材的创作中,即是中国电影“走出去”与当下电影创作寻求可持续上升空间的方式之一。

结语

“一带一路”电影节联盟的提出具有一定的理论意义,如何在实践层面上发挥出其应有的理论价值,或者在巴迪欧事件的意义上,以实际的行动忠实(fidélité)于电影节联盟这一在既定情势断裂处生成的崭新集合,除了扩大电影节联盟接受面积、突破较为狭隘的受众圈层以及以面向“现代主义”的方式助益中国电影“走出去”之外,还应在世界电影节体系与电影节联盟背后的幽隐逻辑中探索更多潜在的可能。

①上海国际电影节.联盟概述[EB/OL].(2022-05-18)[2023-11-02].https://www.siff.com/content?aid=import-cms-3053”.

①上述分别是特兰西瓦尼亚国际电影节和第二十七届索菲亚国际电影节的官方主竞赛单元的关注重点和宣传口号。

②计数为一,即用某一规则对多进行计数。用巴迪欧自己的话来说,“一,并不存在,它只是一种操作”。一是对多样性的呈现和展现的运算结果,当对多进行计数为一的运算时,一才作为一个结果而出现。但如果没有作为一的运算规则,多由于无法被识别,也不能成为可见的多。参见:蓝江.忠实于事件本身:巴迪欧哲学思想导论[M].北京:北京师范大学出版社,2018:156.

①上海国际电影节.联盟成员[EB/OL].(2022-05-18)[2023-11-02].https://www.siff.com/content?aid=import-cms-3056.

①参见:张暖忻,李陀.谈电影语言的现代化[J].电影艺术,1979(03):40-50.

②该词是希腊语?ντελ?χεια或拉丁语entelecheia的音译,是亚里士多德界定事物完满存在的状态的术语。

③转引自影片《奥斯陆,八月未央》(约阿希姆·提尔,2011)的台词。

参考文献:

[1][日]西川直子.克里斯托娃:多元逻辑[M].王青,陈虎,译.石家庄:河北教育出版社,2001:59.

[2]Lanlan H,Xijia Q.Films provide‘a windowto learn about BRI countries[EB/OL].(2023-06-11)[2023-11-02].https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292384.shtml.

[3]张燕,易恬恬.“一带一路”倡议下丝绸之路国际电影节的创新机制与发展路径[ J ].电影评介,2022(Z1):

26-32.

[4][5]Slcudean I N.The Transnational Identity of European Film Festival.New Media and Cultural Branding Employed at Transilvania International Film Festival[ J ].Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory 3.1, 2017:194-213.

[6]BOWEN P.Fest Circuit:Sarajevo Film Festival[ J ].Filmmaker,2005:101-103.

[7]DEIANA M A,Re-Thinking Border Politics at the Sarajevo Film Festival: Alternative Imaginaries of Conflict Transformation and Cross-Border Encounters[ J ].Geopolitics,2017:670-690.

[8]藍江.忠实于事件本身:巴迪欧哲学思想导论[M].北京:北京师范大学出版社,2018:304.

[9]TIFF.ABOUT TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL[EB/OL].(2020-06-17)[2023-11-02].https://tiff.ro/en/about-festival.

[10]new horizons.Festival profile[EB/OL].(2023-11-16)[2023-11-16].https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=2337.

[11]上海国际电影节.“一带一路”电影文化圆桌论坛|选择共同话题,引发观众跨国共鸣[EB/OL].(2023-06-13)[2023-11-02].https://www.siff.com/content?aid=101230628160648443770812848148485192.

[12][英]蒂姆·阿姆斯特朗.现代主义:一部文化史[M].孙生茂,译.南京:南京大学出版社,2014:41.

[13]张志伟.西方哲学史[M].北京:中国人民大学出版社,2010:523.