农科大学的法学发生:中国农业大学法学教育的缘起(1904—1949)

2023-12-29瞿见

瞿 见

一、问题的提出:农业大学与法学教育

(一)农业大学的法学教育

农业大学为什么会有法律系?这是农业大学法律系的教师和学生常会被问及的窘迫问题。可以说,在政法大学和综合类大学之外,其他诸如财经大学、理工大学、科技大学、民族大学、师范大学、医药大学、语言大学、经贸大学、林业大学等等,但凡在学校名称中体现出某一专业性质的大学(1)依据1917年《修订大学令》(1917年9月27日部令第64号)第三条规定:“设二科以上者得称为大学。其但设一科者称为某科大学”(民国教育部,1989:313)。,其法学院(法律系)的存在或多或少都面临类似的疑问。除了从现实的必要性、可行性、全面发展要求等层面寻求论证之外(佟占军,韩芳,2013:5-7;叶敬忠等,2021),既有法学学科/院系的历史也可以是证成其“合法性”的重要途径。

2023年,中国农业大学法律系迎来30周年系庆。作为全国农林院校中第一家设立法律系的大学(2)访谈对象:葛恒美;访谈人:瞿见、乔丽艳、温雅、张娟、李尧;访谈时间:2022年11月14日;访谈地点:葛恒美家中。,其关于法律系的证成路径和历史叙事,对于国内近百所农林院校相关问题的诠释都具有一定的范例意义。虽然中国农业大学法律系作为一个“系/组织”的历史相对而言并不悠久,但是,如果将组织机构意义上关于法学院/法律系的讨论拓展到课程设计、专业设置与知识教学层面的“法学教育”的话(3)关于“法学教育”与“法律教育”的区别,前者似乎更多指向法的学术性,而后者更强调法的实践层面;但在现今语境下,两词含义的差异性已不甚明显,既往文献中存在广泛的混用。对此,本文亦不作严格区别,选择以“法学教育”概括地指学校开设的与“法/法律/法学”相关的各类课程的教育。,或许可以极大地上延这一探索的限度(4)这一取径亦为清华大学法学院的院史编纂和研究所采用,其思路是选择“更宽大的概念”,“称[清华]法学[教育史]一百年,而不是法学院一百年”(曾钰峰,2020:383)。。

在上述意义上,就农科大学最开始的法学发生而言,中国农业大学法学教育的历史远远不止30年。甚至可以说,法学教育“自始”(abinitio)就存在于农科大学的教育之中,法学教育与农科教育本就存在紧密关联。在更长的历史维度上,中国农业大学后续出现的法学教育其实并非重新“发生”,而是一定程度上的“回复”。需要进一步讨论的是,为什么法学教育会自始地出现在关于农科大学课程的擘画之中,其出现系属偶然抑或有意为之,其后的衍进发展又是如何?对于这一系列问题的探究,正可构成一种新的叙事;而且如果此种叙事得证,似乎又可从历史角度,较好地解释农科大学何以会出现法学专业教育的问题。

(二)中国农业大学校史与法律系系史的叙事

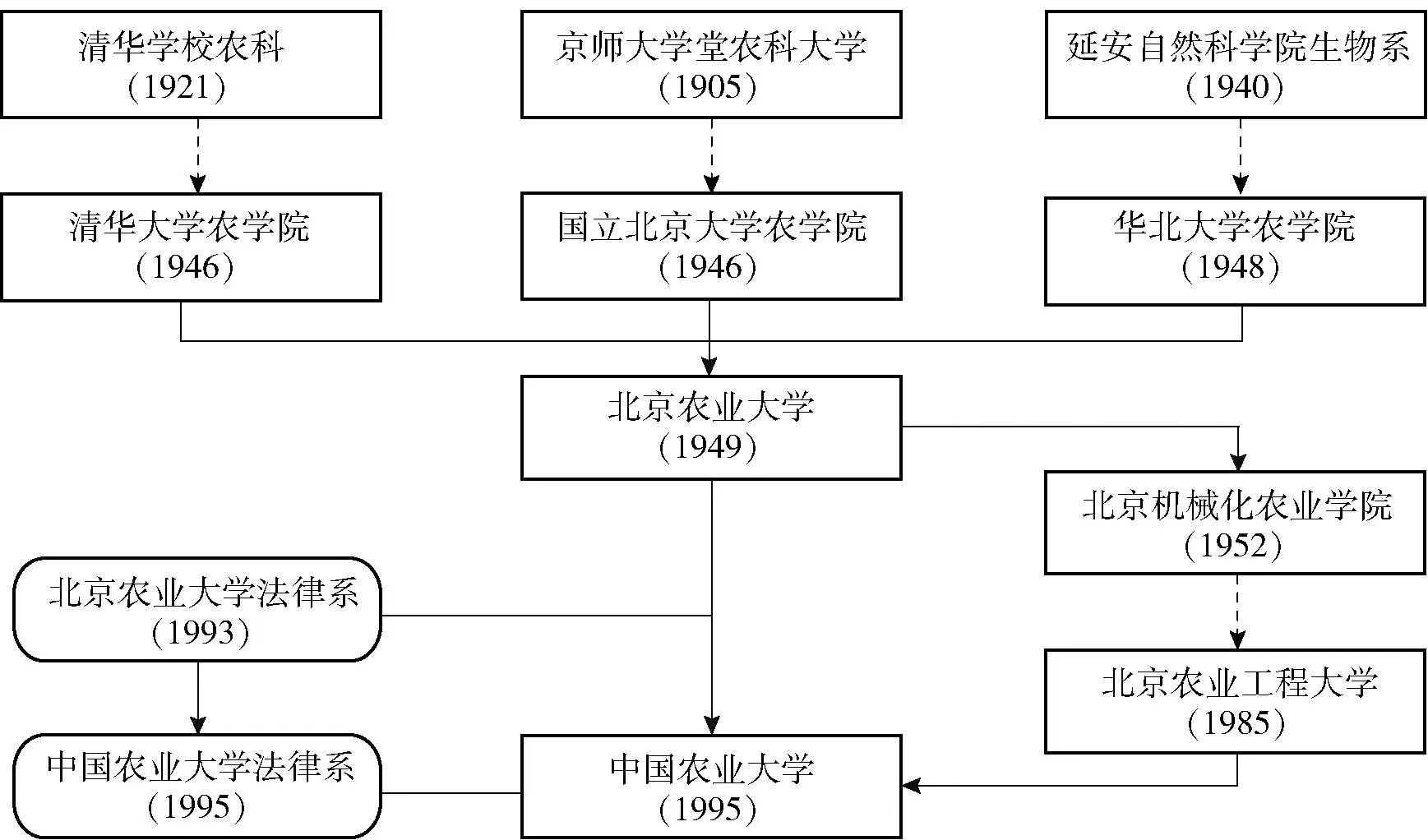

作为进一步探究开展的基础,首先需要厘清中国农业大学的校史叙事及法律系当前的系史叙事。依据目下中国农业大学的正式校史叙事(见图1),其历史肇自1905年“京师大学堂”八个分科大学之一的“农科大学”的建立。具体而言,其在新中国成立前的脉络大略有三。其一,1905年建立的“农科大学”。其于1912年改称“北京大学校农科大学”,1914年改组为“国立北京农业专门学校”(北京国立八校之一),1923年又改为“国立北京农业大学”,1928年北京改为北平后,改为新组建的“国立北平大学”的农学院;1937年抗日战争全面爆发后,迁为“国立西安临时大学农学院”及“国立西北联合大学农学院”;1946年,“作为北平大学农学院的恢复和延续”(5)校史沿革.中国农业大学网.[2023-04-21].http:∥www.cau.edu.cn/xxgk/xsyg/index.htm。,北京大学在其院址重建“北京大学农学院”。其二,1921年清华学校开办农科,历经“清华大学农业研究所”“西南联合大学清华农业研究所”,至1946年回北平成立“清华大学农学院”。其三,1940年中共中央创办“延安自然科学院生物系”。该系于1943年并入“延安大学”,并于1944年改为“农业系”;在其基础上,于1947年建立“北方大学农学院”,后因合并改为“华北大学农学院”。最终,1949年9月,上述三大源头的北京大学、清华大学、华北大学的农学院合并成立“北京农业大学”。在1952年的院系调整中,北京农业大学的“农业机械系”分出,与其他学校合并为“北京机械化农业学院”,后衍变为“北京农业工程大学”。1995年,“北京农业大学”再与“北京农业工程大学”合并,成立“中国农业大学”,并延续至今(王步峥等,2013;姜沛民,孙其信,2021:2-3)。

图1 中国农业大学校史及法律系系史

相对而言,现今中国农业大学法律系的系史叙事相对简短。1993年,当时的北京农业大学招收第一届法学(经济法)本科生(6)依据与任大鹏教授的访谈,当时招生的专业为“经济法”。访谈对象:任大鹏;访谈人:瞿见、李梅、王泽宇、周坤;访谈时间:2022年11月15日;访谈地点:中国农业大学东区民主楼206室。,1995年随学校名称的变化改为中国农业大学法律系至今(7)其间系名曾一度变为“法学系”,后又改为“法律系”至今。。从前述角度出发,如果想在中国农业大学校史的脉络上寻求法律系或法学教育的身影,就应在上述三条脉络中进一步向上挖掘可能的发展轨迹。下文即依据各类史料,分别从清末、民国两个时期,讨论农科大学法学发生的历史事实和内在理路,并尝试讨论其后续发展衍变所依循的路径。

二、清末农科大学的法学教育:学制与学理

(一)“癸卯学制”中的农科法学教育

中国农业大学的校史可上溯到1905年“京师大学堂农科大学”的创建,而实际上,这一“分科大学”的设置在更早的“壬寅学制”中就已有体现。1902年,张百熙所拟的《钦定学堂章程》颁布,其中《钦定京师大学堂章程》“略仿日本例,定为大纲”,规定大学分科为“政治、文学、格致、农业、工艺、商务、医术”七科,其中“农业科”下设“农艺学”“农业化学”“林学”“兽医学”四目(《钦定京师大学堂章程》,[1902]2007:245)。这不仅是规划农科大学的开端,其所设置的农科四大专业方向也为后续农科大学变迁发展中的科系设置奠定了基础。

1904年1月,经过“博考外国各项学堂课程、门目”,张之洞、荣庆、张百熙拟定的《奏定学堂章程》(“癸卯学制”)获颁执行(《重订学堂章程折》,[1904]2007:297-298)。其中,《奏定大学堂章程》规定,“大学堂内设分科大学堂”,总共分为八科(即经学科大学、政法科大学、文学科大学、医科大学、格致科大学、农科大学、工科大学、商科大学);其中,“农科大学”下分四门,即“农学门”“农艺化学门”“林学门”及“兽医学门”(《奏定大学堂章程》,[1904]2007:348,373)(8)在后续的筹办中,“农科原分四门,现拟先设农学一门”(《奏筹办京师分科大学并现办大概情形折》,1909:10)。。值得注意的是,这四个专业方向中的三个(除了“农艺化学门”)都设置了法律相关课程:“农学门科目”中需开设“法学通论”(补助课,第二年,每星期钟点2);“林学门科目”的“补助课”中更设置了两门法律相关课程,即“法学通论”(第二年,每星期钟点2)和“森林法律学”(第二年,每星期钟点1;第三年,每星期钟点2);而在“兽医学门”中,也需学习“兽医警察法”(9)所谓“兽医警察法”,应类似于今之“动物防疫法”。有学者提及,“抗战期间由于马匹的移动及交通,[一种马匹传染病在]西南各省亦受到蔓延。崔步瀛早就指出它主要的原因是国家未施行兽医警察法,缺乏兽医,而马商马店的送往迎来,厩槽合用,是主要的传染媒介,应早速诊断发见,作合理的处置”(谢成侠,1952:189)。另外,亦有学者指出施行兽医警察法的好处:“[狂犬症在]日本国内,很早已经发生,平均每年在三千头以上,后来因继法国之后,首先采用预防接种,并励行兽医警察法,而逐年减少,近年差不多已到终熄状态”(陆思曼,1950:6)。(第三年,每星期钟点1)(《奏定大学堂章程》,[1904]2007:374-378)。

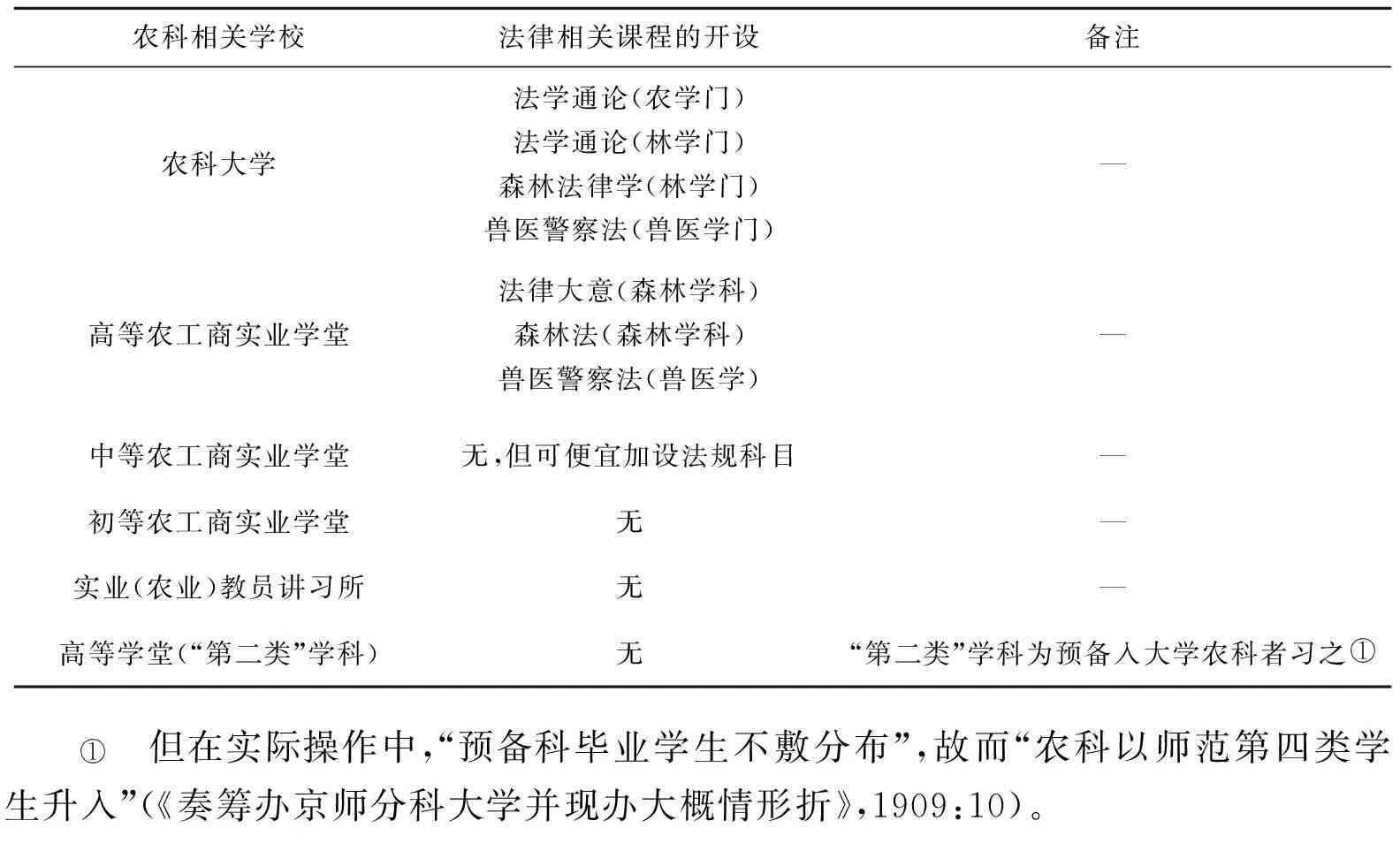

“癸卯学制”中关于农科大学需开设法律相关课程的规定,当为农大法学教育之肇始。并且,在农科的“大学堂”之外,法律相关课程在归属于“实业教育”的初等、中等及高等的“农工商实业学堂”中也有不同的开设情况:在“初等农工商实业学堂”中,“农业科”中并无与法律相关的课程(《奏定初等农工商实业学堂章程》,[1904]2007:448-449);而在《奏定中等农工商实业学堂章程》([1904]2007:457-458)中,则稍提及在“农业科之普通科目”外,“尚可便宜加设地理、历史、外国语、法规”等科目;在《奏定高等农工商实业学堂章程》([1904]2007:466-467)中,虽然细分的“农学科”中并无法律相关课程,但在“兽医学”中设置有“兽医警察法”,“森林学科”中设置有“法律大意”及“森林法”两门课程(仅以课程名称观之,此二者似乎较“法学通论”和“森林法律学”更为基础)(10)另外,在“殖民垦荒之地”,可以在高等农业学堂原来的三科之外,再设立“土木工学科”,其科目中包括有“土木法规及农事法规”一门;但是该学科显然总体并不全在农科之内。。此外,如表1所示,涉及农科的“高等学堂”之“第二类”学科及“农业教员讲习所”的科目中,也无法律相关的课程(《奏定高等学堂章程》,[1904]2007:341;《奏定实业教员讲习所章程》,[1904]2007:475)。

表1 “癸卯学制”中各类农科学校法律相关课程的开设(11)按“癸卯学制”,初、中、高等农工商实业学堂及实业教员讲习所均属实业教育,与高等学堂不在同一序列。本表为求其便利图示,首尾列农科大学及高等学堂,中列实业教育诸学校(张之洞等,1875-1908:18;陈景磐,2004:214)。

需要考量的一点是,在其时设置法律相关的课程,并非偶然为之或无所谓之事。“癸卯学制”所开设的八大分科大学中,政法科自然以法学教育为主;而此外,除工科大学的“土木学门”中有“土木行政法”(且在《奏定高等农工商实业学堂章程》中规定,可兼设在农学科之下),“采矿冶金学门”中有“外国矿山法律”,及商科大学诸学门中有“各国商法(及比较)”“大清律例要义”外(《奏定大学堂章程》,[1904]2007:349-389),余各学门的设置中均无法律相关课程。在八分科大学的四十六门中,开设有法律相关课程的仅有法科二门、农科三门、工科二门及商科三门,农科所占比例较其他高;并且,在专业性的法学课程之外,农科两门中尚开设有“法学通论”这一通论性质的法学课程。这似乎可以窥见,在学制定拟中,法学教育在农科教育中的显著位置。

此外,值得注意的是,“癸卯学制”在其《奏定学务纲要》中专有两条论及法科开设和政法知识的讲授。其中谈及,“近来更有创为蜚语者,谓学堂设政法一科,恐启自由民权之渐”。在此背景下,其强调不仅“西国政法之书,固绝无破坏纲纪,教人犯上作乱之事”,而且“学堂内讲习政法之课程,乃是中西兼考,择善而从,于中国有益者采之,于中国不相宜者置之”,更兼“政法一科,惟大学堂有之,高等学堂预备入大学政法科者习之”,故而“决不至荒谬悖诞”而无须多虑(《奏定学务纲要》,[1904]2007:502-504)。同时,在学制之外,“私学堂禁专习政治法律”,其原因在于“科学皆有实艺,政法易涉空谈”,故而在“崇实戒虚”的要领下,“此次章程,除京师大学堂、各省城官设之高等学堂外,余均宜注重普通实业两途”,“其私设学堂,概不准讲习政治法律专科,以防空谈妄论之流弊”(《奏定学务纲要》,[1904]2007:504)。故而,在一定程度上限制政法知识讲授的背景下,不同层级学校中法律相关课程的设置应是经过缜密而谨慎的考量的。

综上可知,在“癸卯学制”的各类农科学校中(见表1),从完全不设法律相关课程(如“初等农工商实业学堂”),到可以“便宜加设”(“中等农工商实业学堂”),再到稍嫌浅显的“法律大意”等三门课程(“高等农工商实业学堂”),直到较为正式的“法学通论”等四门课程(“农科大学”),法律相关课程的开设随农科修习程度的深入而渐趋完备。在此种程度上,是否开设法律相关课程,是划分初、中等农科教育与高等农科教育的一个标识。

(二)农科学制中的法学课程:缘由与学理

但是,紧接而来的问题是,在“癸卯学制”关于农科教育的安排中,为何要设置法学课程?这一问题其实很好解答,答案就是学习日本学制。如前所提及的,“癸卯学制”在制定中曾“博考外国各项学堂课程、门目”(《重订学堂章程折》,[1904]2007:297),而其前身“壬寅学制”更是“略仿日本例,定为大纲”(《钦定京师大学堂章程》,[1902]2007:245)。实际上,日本及其学制在农科大学的前期发展中一直影响颇巨。如1909年,“以罗振玉充农科大学监督”之后,旋即“罗振玉前往日本调查农科大学事宜”(《北京农业专门学校沿革志略》,1915:10)。民国建立后,有一段时间亦曾大量聘请日本教员(12)“北京大学农科大学”聘用日籍教员的部分名单,可参见日本外务省政务局:《[中国]傭聘本邦人名表》(1913年版),藏日本外务省外交史料馆(编号:Ref.B02130228000),第2页。,甚至一度直接“变通农科大学办法,暂以日文教授”(《北京农业专门学校沿革志略》,1915:10)。

更为直接的是,其时日本农科大学的科目课程设置,与“癸卯学制”差异不大。依据1897年《农学报》(13)该刊由罗振玉、蒋黼、朱祖荣等创设的农学会主办(刘小燕,姚远,2010:54-59)。刊载的日本学者古城贞吉(1897:56-59)翻译的《日本农科大学章程》,日本农科大学分为“农学科”“农艺化学科”“林学科”及“兽医学科”四科。其中,“农学科”在“第二年所习”的课程里包括“律学总要论”,“林学科”在“第二年所习”的课程里包括“法学总要论”“森林法律学”(该门课程在“第三年所习”中仍有),“兽医学科”在“第三年所习”的课程中包括“兽医警务法”。而在其后的《农科大学乙科章程》中,“农学乙科”所需修习的课程即无法律相关的课程,“林学乙科”只在第二年需学习“森林法律”一门法律相关课程。相较于“癸卯学制”中法律相关课程的设置,上述课程除了翻译名称略有不同外(如“法学总要论”与“法学通论”,“兽医警务法”与“兽医警察法”等),所指基本一致。

此外,在清末的教育新政改革中,一个重要举措就是派遣各级官员赴日考察学务。此一考察分为中央与地方两个层级:前者的代表是1902年受张百熙奏荐的吴汝纶赴日考察,其成果是《东游丛录》(李长林,2016);而后者则如1901年代表安徽省赴日考察学务的李宗棠,其成果是《考察日本学校记》。在拟定《奏定学堂章程》时,上述两份文献都为起草者提供了决策参考,“应该也是不争的事实”(李兴武,2019)。就这两份文献而言,吴汝纶(2018:386,392,397)的《东游丛录》提及了农科大学的课程设置情况:“农学科”在第二学年设有“法学通论”,“林学科”在第二学年需学习“法学通论”与“森林法律学”,而“兽医学科”第三年需学习“兽医警察法”。在李宗棠(2019:1217-1218)的《考察日本学校记》所附录的“农科大学分科学科课程概计表”中,也载录了同样的法律相关课程安排。而这些考察得来的日本农科大学的法律相关课程设置,与“癸卯学制”的规定几乎一致。

根据以上考察可以发现,“癸卯学制”在农科中设置法律相关课程,乃受到日本农科学制的影响。但是,除了外在影响,其何以会在考察之后接受这一设定,并且日本农科学制何以会将法律相关课程纳入其中,其必然需要有学理层面的基础或论述。日本学者新渡户稻造所著《农学本论》恰可回答这一问题(14)该书于1898年在日本由裳华房出版,后又于1908年由六盟馆出版增订版。其中文译本刊载于1903年的《农学报》上,译者据称为创办《农学报》、后任京师大学堂农科监督的罗振玉(冯志杰,2011:80)。。

《农学本论》在开头提到了“农之定义”,即“凡赖耕作以生活者为农”(新渡户稻造,1903a:1)。虽然人们大略地知道“农”为何物,但是,“以农学为独立之科学,为日尚浅”(新渡户稻造,1903a:4)。而所谓“农学”,“集诸种学艺,以为一科学”,故而“农学范围,极大亦极小,似境界未定之邦国”(新渡户稻造,1903a:5),农学的范围“异说纷纷,今不能决”(新渡户稻造,1903a:1)。作者认为,关于农学范围界定的“此等辩论,并无裨益”,但是,“考求农之定义,虽然无损益于业农之徒,而自一国之行政立法者,及研求学理者视之,实获益不少也”(新渡户稻造,1903a:1)。作者在此处直接点明,其界定农学范围的目的,正在于“行政立法”及“研求学理”,其对于学制的设置也是必不可少的基础。

由于兼具农学与法学的教育背景(佐藤全弘,2015:1),新渡户稻造在界定农学之范围时,所借鉴的恰是法学对其学科范围的界定。其认为,法律学需要诸多取材,“一国法律”在其“国民习惯之历史”这一材料之外,“非受论理或哲学之应援,不能完其性质也”(新渡户稻造,1903a:5)。同样,“农学之取材多,故错综极甚,不但动植物学、化学、物理学、地质学、天文学、经济学、法律学,及其他有关农业者不少”(新渡户稻造,1903a:8),并且农学“不涉社会学,无以释物价、法律等”(新渡户稻造,1903a:5)。故而,法律学在新渡户稻造那里,显然是应当被涵纳为“错综极甚”的农学之“取材”的(见图2)。

图2 〔日〕新渡户稻造《农业本论》之“农学本分图”

进一步地,《农学本论》中给出了关于“农学之全体”的图示(见图3),鲜明地展现了作者关于农学与法律等相关学科之间关系的看法。作者认为,“要之,农学之范围,可分为二部,一讲究自然作用之事项,一讲究人事作用之现象。然学者往往偏倚其一”(新渡户稻造,1903a:8-9)。通过图示,“可见农学全体之材料,一举关经济之学,一举关万有之学,以分农学为两柱”(新渡户稻造,1903a:9)。而“法律”在涉及“人”之一侧,归在国家、社会之下,在其图中属于广义而言的“农政学”的范围。质言之,农学本是关于“人”(如“农民”)与“自然”(如“田地”)相互作用(如“农民耕田”)的学问,而在关于“人”之学问的一侧,如果存在“团体”或“合作/组织”的需要,则必然牵涉人与人之间的规则建构,此即法律/法学需要出场之所,农学与法学的有机联结也就得以呈现。同时,新渡户稻造也稍论及法律之于农业的意义,如其举例,“因罗马之法,行于四方,而土地之让与买卖等事,日益繁多,农民得法律上之自由,而佃作法亦渐进”(新渡户稻造,1903a:15);并且,其认为农村“习惯”对于农业发展极为重要(新渡户稻造,1903a:15-16),重点论及农民、风俗及犯罪之间的关系(新渡户稻造,1903b:12-15),而风俗、习惯本就常在广义的法学上被讨论。在以上关于“农学之全体”的论述中,明晰地呈现了农学内部诸多部分的有机结构,而法律之学同土壤、农具、气象、兽医等知识门类一起,实质而非边缘地共同支撑起了农学自身的知识架构。

图3 〔日〕新渡户稻造《农业本论》之“农学全体图”注:原图分在两页,现图系经引用者编辑整合而成(新渡户稻造,1903a:8-9;新渡户稻造,1908:64-65)。

此外,在“附录”中,新渡户稻造罗列了其所搜集的各国农科院校的教学课程目录(见表2)。从表2可以发现两点:其一,在作者胪列的大部分农科大学中,均开设有法律相关的课程;其二,未开设法律相关课程的,多非农科“大学”,而是“农学校”或“高等农学校”。这与前述“癸卯学制”中仅在高等农科教育中设置法学教育的做法大体一致。

表2 〔日〕新渡户稻造《农业本论》第二章“附录”各国农科院校法律相关课程

要之,通过以上梳理,大致可以如此厘清在农科学制中设置法学课程的逻辑:在外在逻辑上,此种设置直接源于日本农科学制中的相关安排,同时也间接受到各国农科大学中关于法律相关课程设置的影响;而在内在逻辑上,无论是当时新兴的“农学”本身尚未确定的学科范围,或是“农学”内在关于“人”与“自然”之相互作用中对于人之组织的要求,都是内在影响法律相关课程进入农科学制的缘由。在一定程度上,新渡户氏绘制的“农学全体图”,基本上可以解释在一个“大农科”的语境下,农学自我成立所必须处理和讨论的诸多领域——而法律,同其他诸多学科一样,自始就当然地位居其中。

三、民国时期的农大法学教育:通识与专业

(一)从学制到实践:国立北京农业专门学校的法学教育

民国成立后,大体上承续了清末“癸卯学制”中的基本设置,也作了新的调整。在1913年《教育部公布大学规程》(1913年1月12日部令第1号)中,延续了设立“农科”并在其下设四门的设置;在其第十二条“大学农科之科目”中,延续在“农学门”下规定了“(6)法学通论”,在“林学门”下规定了“(3)法学通论”及“(26)森林法律学”,但在“兽医学门”下,除了原有的“(28)兽医警察法”,还新增设了“(39)法学通论”(《教育部公布大学规程》,[1913]2007:717-718)。此时,法律相关课程以教育法规之规定,进入大学农科教育。

然而,“实际上《大学令》及《大学规程》许多规定,并未来得及在农科大学实行,因改为农业专门学校,改循另章了”(北京农业大学校史资料征集小组,1990:76)。因而,真正对应的教育法规,其实是1912年的《教育部公布农业专门学校规程》([1912]2007:558-559)。在其第五条中,将“法律概要”规定为“农学科之科目”,而“林学科之科目”则包括“法律概要及森林法律”,在“兽医学科”下设置了“兽医警察法”及“法律概要”课程。这些与《大学规程》的规定基本无异。但是,《教育部公布农业专门学校规程》([1912]2007:559-562)的农学科下所涵盖的学科更为广泛:在“蚕业学科”下设有“蚕丝业法规”;在“水产科”下设有“法学通论”和“渔业法规”;兼设的“土木工学”下亦设置“土木法规”。另外,作为对比,在“实业教育”中,《教育部公布实业学校规程》([1913]2007:735)的第十六条也规定:“甲种农业学校本科通习科目”包括“法律大意”;“农学科”的科目包括“农业法规”;“森林学科”的科目包括“林政学及森林法规”;“兽医学科”的科目包括“兽医警察法”与“畜产法规”;“蚕学科”的科目包括“蚕业法规”;“水产学科”的科目包括“渔业法规”。法律相关课程在更多的农科领域中都得到了体现。

1914年2月,“北京大学校农科大学”改为“国立北京农业专门学校”(《北京农业专门学校沿革志略》,1915:10-12)。此后,该校定期报告学校开办情况,留有四份“年度概况报告书”(四、六、七、八年度)(北京农业大学校史资料征集小组,1990:84),可以从中窥见前述学制中的课程设置在实际中的教学实践情况。各份报告书中都出现了如“本校农学科、林学科及预科,各科目,悉照定章教授”(《北京农业专门学校四年度周年概况报告书》,1917:29)的表述,这在一定程度上体现了所规定的学制是基本得到严格执行的。

具体而言,1915—1916年,根据《北京农业专门学校四年度周年概况报告书》(1917:30-31)中“农学科第三年级每周学科时间表”,“法律大意”课程系在第二、三学期开设,每周二钟点(学时);林学科第一年级的“法律概要及森林法律”,在第一、二、三学期开设,每周二钟点。比照《农业专门学校规程》的要求,实践中除了将其中的“法律概要”改称为“法律大意”之外,基本是符合的。

在后续的教学实践中,北京农业专门学校又针对法律相关课程的开设作了微调。1917年,农学科中的“法律大意”被改为“经济学及法律概要”,但林学科仍因其旧(《国立北京农业专门学校规则》,[1917]2005:115-116)。1917—1918学年,“经济学及法律概要”由农学科第二年级的课程,改为第二、三年级均有(《北京农业专门学校六年度周年概况报告书》,1919:59-62)(15)课程表后注释:“因与本年第二年级同堂授课,故于第一、第二两学期补授‘经济学及法律概要’,亦以原定课程表;二年级无此门课目,故本级仍在本学年讲授。”。1918—1919学年,林学科的“法律概要及森林法律”被拆分为两门课程,即第一年级的“法律概要”(第一、二、三学期开设,每周二钟点),与第三年级的“森林法律学”(第一学期开设,每周二钟点)(《北京农业专门学校七年度周年概况报告书》,1920:6-7)。而1919—1920学年,林学科第一年级的“法律概要”未开设,仅有第三年级的“森林法律学”(《北京农业专门学校八年度周年概况报告书》,1921:36-40)。

除了课程设置情况,在此期间,还可以难得地寻见五位曾在作为中国农业大学前身的北京农业专门学校讲授法学课程的教师(北京农业大学校史资料征集小组,1990:123-124)。其一,林丙炎,曾教授“狩猎术”及“森林法律”(《北京农业专门学校一览》,[1917]2005:202)。其二,凌昌炎,1915年9月受聘到北京农业专门学校教授“法律概要”及“经济学”“财政学”(兼任教员)(《北京农业专门学校四年度周年概况报告书》,1917:27;《北京农业专门学校一览》,[1917]2005:200)。其三,张联魁,至迟自1917年起在北京农业专门学校教授“造林学”“林政学”“法律概要”(专任教员)(《北京农业专门学校一览》,[1917]2005:200)。其四,钟毅,至迟自1920—1921学年起(北京林业大学校史编辑部,1992:46-47),教授林学科第三年级的“森林法律学”(第一学期,每周二钟点),第一年级的“法律概要”(第一、二、三学期,各每周二钟点)(《北京农业专门学校七年度周年概况报告书》,1920:9,11;《北京农业专门学校八年度周年概况报告书》,1921:43);同时还教授“造林学”“森林管理学”“狩猎学”“森林保护学”等课程(《北京农业专门学校七年度周年概况报告书》,1920:10;《北京农业专门学校八年度周年概况报告书》,1921:43-48)。其五,吴景澄,至迟自1918年起,一边“教授兽医、矿物等科”,一边“担任博物、法制、经济等课”(16)兹录《黄山市近现代人物》中对其的介绍如下:“吴景澄,字澄川。原太平县西乡(今属黄山区)人。日本东京早稻田大学毕业后复入西京医科大学兼法政速成班毕业。归国后任皖绿营六十一标医官及安徽法政检验传习所所长、法政学校教员。1917年任北京农业大学教务主任,并在京都行医、市药济贫,治病救人”(安徽省黄山市地方志办公室,1992:26)。,“以一人兼授性质不同之科目三、四种”(《指令北京农业专门学校住堂教员准变通列为专任吴教员应随时注意其余各员准予备案文》,1918:26-27);后来还曾出任北京农业大学教务主任,有著作《财政学讲义》《实验园林经营全书》(吴景澄,1935)等。具体而言,其教授农学科第二年级的“经济学及法律概要”(第一、二、三学期,各每周三钟点),同时教林学科第二年级“财政学”(第一、二、三学期,各每周二钟点),及林学科第一年级的“经济学”(第一、二、三学期,各每周二钟点)(《北京农业专门学校七年度周年概况报告书》,1920:9-11;《北京农业专门学校八年度周年概况报告书》,1921:42-45)。另外,还有记录提到,林学科第一年级的“法律概要”,原由钟毅教授,后于“民国九年一月,钟毅因事繁重,改请吴景澄担任教授”(《北京农业专门学校八年度周年概况报告书》,1921:46)。值得一提的是,当年李宗棠赴日考察教育时,吴正在其所接见的皖省留学生之列(李宗棠,2016:487)。

1922年,北京农业专门学校的学制还经过一次变革(《国立北京农业专门学校沿革》,[1936]2005:110)。在先期呈递“说帖”说明理由之后(《令北京农业专门学校校长吴宗栻说帖一件拟改编该校学制由》,1921:31-32),时教育部正式核准了新拟定的“选科制”大纲(《令北京农业专门学校校长吴宗栻呈一件送选科制大纲请核示由》,1922:23-33),即学生在第一、二年通习课程,第三、四年选科后学习不同的课程。这是一次颇具标志意义且对农科大学之法学教育的后续发展影响深远的学制变革。在这个类似于先进行通识教育,嗣后再行分科学习的“选科制”方案中,法律相关课程并没有被纳入前两年的通习课程之中。其整体分为农科、林科二部分。按照“农科大纲”,在选科后学生分为“农艺化学门”“植产学门”“畜产学门”和“农业经济学门”四科。而仅在其中的“农业经济学门”中,第三年和第四年的“必修科目”中分别列有“法学通论”与“农业法律”,而其他三个学门中均无法律相关课程。在所附的“林科大纲”中,有“林政学门”“造林学门”和“利用学门”。其中,“林政学门”在第三学年会修习“法学通论”,第四学年会更具体地学习“法律学”和“森林法”(17)值得特别说明的是,在其时出版的《国立北京农业专门学校杂志》(The Agricultural Magazine)中,尚有若干篇与森林法相关的论文。如郭惠章:《森林法之商榷》,载《国立北京农业专门学校校友会杂志》(第二期改为此名)1917年第2期,第98-101页。,其中前者还具体列明包括“民法(物权、债权)、刑法总论”,最后甚至还安排了“法律演习”课程(《令北京农业专门学校校长吴宗栻呈一件送选科制大纲请核示由》,1922:31)(18)“演习”在日本指共同研究的小班研讨课,此处的“法律演习”应该指小班法律研讨课程,亦即“seminar”(周军,隋吉原,2018:100)。。上述法律相关课程的安排,在专业及完备程度上都达到了此一阶段农大法学教育的新高度。

这一改革其实暗含着一项非常重要的转变,即,法律相关的课程在从其他专业方向的课程中悄然退出的同时,也从农科教育中相对一般的“通识性”课程(即前述“癸卯学制”中的所谓“补助课”)变为“农业经济学门”或“林政学门”这些专业方向中相对“专业性”的课程。一部分农科学生会在“选科”之后,更加系统地学习法律相关的知识,而另一部分学生则再无法律知识学习的要求。这一方面体现了法学教育在农科教育中的深入,另一方面则意味着法律相关课程与“农业经济学”或“林政学”的深度“绑定”,选择其他农林科目的学习者则与法学这个一直扮演通识性课程的角色“脱钩”了。

民主参与制度。贫困地区高校要善于从本校的实际情况出发,实事求是,以人为本,理论联系实际,通过广泛征求教职员工的意见和建议,通过在高校实施广泛的协商民主制度,与全体教师进行充分、自由、理性协商,制定出台一系列规章制度和政策,实施对广大教师的人本管理,真正让广大教师参与到学校的民主管理中来。

(二)国立北平大学农学院时期的法学教育

1923年,北京农业专门学校“改大”为“国立北京农业大学”(19)所谓的“改大运动”,即尝试将“农业专门学校”改为“农业大学”的运动。。这期间留下的课程教学资料并不多,但由于学校除“升格”为大学外,并未发生实质性变动,故而似可认为其教学仍依据原来轨道进行。一个值得注意的变化是,原来选科制改革后的“农业经济学门”,在国立北京农业大学期间于1927年改为添设的“农业经济系”(《农大添设两系》,[1927]2005:276)。在一定程度上,这意味着农科中法学教育的重要寓身之所的建立。1928年,农大的历史进入国立北平大学农学院时期,法律相关的课程也更多地集中于“农业经济学系”和“林学系”之中。

1930年,《北平大学农学院课程》([1930]2005:422-424)显示,农业经济学系的学生在第一学年需修“比较宪法”(每周3课时,3学分);第二学年需修“民法概要”(3学分)、行政法(每周2课时,2学分)、比较宪法(补修,每周3课时,3学分);第三学年需修“民法概要”(每周3课时,3学分)、“比较宪法”(补修,每周3课时,3学分)。这种修习法律的专业化和完备程度,比之前大有进步。1932年,根据《农业经济系学程》([1932]2005:433-434),上述课程又有微调。其中,“宪法及行政法”(全年,每周讲2小时,4学分)需“讲授宪法及行政法之大要”;“民法概要”(全年,每周讲3小时,6学分)则“首述法学之范围与一般的原则,以为入门之介绍,然后进论民法诸编,分总则、债权、物权、亲属继承等讲授之”;“商法”(下学期,每周讲2小时,2学分)需“讲述商法各编之大要”,为“选修科”。此外,在“农政”这一课程中,将“现行各种农业法令亦须讲到”。1936年的第二学期,还在四年级新设“农业法规”课程(《农学院二十年度第二学期课程》,[1932]2005:440)。但是,在林学系中,则不见既往的“森林法律”课程,而仅在第四年级修习“法学通论”(20)该门课程后调整为“法学通理”(《农学院二十年度第二学期课程》,[1932]2005:437)。(《林学系课程指导书》,[1932]2005:431)一门法律相关课程。在1932年的“林学系课程指导书”中,进一步解释了“法学通论”的教授内容,即“内容以研究法学之必要的准备为限度,与其各分科之共通系统之知识”(《林学系课程指导书》,[1932]2005:431)。

此外,在上述两个寓身之所外,法律相关课程也难得地重现于农学系的通识性课程。在1936年的“农学系课程表”中,“法学通论”与“英文”“微积分”“气象学”一起,成为农学系在第一学年“全组必修”的课程;而“农业法规”也成为第四学年的选修课程之一(《国立北平大学农学院农学系课程表》,[1936]2005:440,444)。在这一阶段,法律相关课程既在农业经济学系中体现出专业化程度较高的法学特色,也一度保持了一贯以来农学通识性课程的角色,此一阶段几乎可以说是民国农大法学教育的兴盛阶段。

然而,随着抗战全面爆发,学校西迁,这一兴盛局面也迅速中断。1941年,处沦陷区的“国立北京大学”农学院的课程设置中(《“国立北京大学”总览》,[1941]2005:645,647),在农林工学系下的“林学组”设置了“森林法律学”(第四学年第一学期,每周2学时);在农业经济学系下设置了“农林行政及农林法规”(第四学年第一、二学期,每周2学时)。这一安排,基本上回到了最初阶的法学教育规模。而随后,在1946年后的国立北京大学农学院阶段,依据1948年《北京大学农学院各系一至四年级课程表》,法律相关课程在农学院各系,包括森林学系和农业经济学系,都已不见踪影(王步峥,杨滔,2005:694-703)(21)其中的部分原因,可能是许多关涉其他学科的课程,可以由学校的其他院系完成教育任务,如所设置的政治学、经济学、社会学等课程,就注明可在“法学院各系课程表”中任选一种(王步峥,杨滔,2005:696)。。

四、农科大学的法学教育:沿革与脉络

上文已经依据诸多材料,大致厘清了清末、民国不同时期的农大法学教育情况。作为进一步的概括,可以通过对中国农业大学校史上法律相关课程的归纳,基本梳理出在农科大学教育的发展变迁中,法学教育随之变化的沿革路径(见表3)。从这一历史沿革的变化中,可以得出两个关于其发展脉络的基本判断。其一,法学教育自始就当然地存在于农科教育之中,其在农科大学教育的发展中不断自我丰富。其二,法学教育的“寓身之所”在农科中的形成与变动对法学教育本身影响巨大。

表3 中国农业大学校史上法律相关课程沿革(1904—1949)

如前所述,法律相关课程最初是作为通识性的“补助课”而存在于农科教育之中的,并且其一开始即处于农科四门中的三门之中,其对于农科本身所起到的主要是基础性、一般性的作用。而随着农科内部学科门类的逐步细化,以及部分门类的逐步剥离(如兽医及后续出现的蚕业、水产等),农科中的法学教育逐步向着专业化的方向转变。最终,1922年分科制改革催生出的“农业经济学科”成为法学教育在农科领域极佳的寓身之所,其与林业学科一起,见证了民国农科法学教育的兴盛阶段。在研究方面,国立北京大学农学院农业经济系的研究部门中,还设立有“农业政策组”,其研究内容包括“历代农业设施、各国农业政策、当代农业政策、农业行政机构、农业法令等”(《国立北京大学农学院农业经济系工作概况》,[1947]2005:689-690)。这也体现了农业经济学与法学研究的关联。

进一步地,也就可以解释为什么在中国农业大学的另外两个源头中,暂时未能发现法学教育的相关线索。自1921年清华学校农科建立,直至1946年才成立清华大学农学院,之前其一直是以“农业研究所”的形式存在,以研究为重,自然不存在过多的教学工作,也无所谓法学教育。在成立农学院后,清华在其下设置的主要是“农艺系”“植物病理学系”“昆虫学系”“农业化学系”,并无农业经济相关的系所,进而似乎也就可以解释何以缺乏法律相关课程(王步峥,杨滔,2005:970-971,990-991)。同样地,作为另一源头的延安自然科学院生物系,在发展为北方大学农学院和华北大学农学院后,更偏重于经济植物、畜牧兽医、糖业等方向,也未设立农业经济相关的系所,因而自然与法学教育少有交集(《清华大学农学院学程一览表》,[1947]2005:894-903)。

需要补充的是,农业经济学系曾一度被计划裁撤:“北平大学,以各学院皆以前之独立大学,学系设立,不免重复,拟于暑假后,将此类学系及非必要者或取消或归并,或变更性质”;其中,农学院的经济系“与法学院之经济系重复,应即停止,至农业经济诸科目可附设于农艺系教授”(《农学院学生议决向教部控沈尹默》,[1932]2005:581)。1947年,民国教育部甚至已有裁撤农业经济系的行动。其理由是,“农学院区分至十系之多,过于庞大,其中一部分学系固属农学院应有之课程实无单独成系之必要”;故而,“兹核定该学院设置农艺、森林、园艺、畜牧、兽医五系”,“其余各系由校斟酌裁并”(《教育部代电》,[1947]2005:692)。收到消息后,农学院即致函北大教务处,逐条申明无法裁撤之理由。涉及农业经济系的理由是,“农业政策之确定,农产之经营,土地之利用,在在须遵循经济原则,而农业经济之研究,须与其他农业生产学科互为配合,与普通经济学性质不同”,并且“国内农学院中,几无不有农业经济学系之设立”,“故本院办理农业经济系之必要无待赘言”(《北京大学农学院致函北京大学教务处》,[1947]2005:692)。9月10日,在北京大学行政会议第四十九次会议上,明确了经“农学院院长报告,在京得教育部长同意,农学院准暂设十学系”,农业经济系得以保留(《北京大学行政会议第四十九次会议(摘录)》,[1947]2005:693)。

新中国成立后,随着北京农业大学森林学系转入北京林学院(王步峥,1990:11),农学中法学教育占比较重的一块被剥离。而为准备教学改革,解放后的农业经济学系先是停止招生,“教师集中于政治和业务学习”,1951年恢复招收本科生后,“依农业部的建议”,其主要任务是“培养全面性的高级农业行政工作干部、农场经营管理干部、各产业部门农业经济工作干部和研究农业经济的人才,注重全面性训练,暂不分组”;同时,“该系这时期还集中精力学习苏联农经建设经验,结合中国具体情况研究中国农业经济发展中的问题,并配合各行政产业部门与本系教学工作的需要进行研究”(王步峥,1990:11)。以目前的资料来看,在新中国成立后直至进入法律系的时间线之前,在普法学习班之外(王步峥,1990:605),北京农业大学应没有其他法律相关的课程教学活动。

在当前的叙事中,中国农业大学的法律系始建于1993年,但实际上,这一年份并不是法律系作为某一组织机构建立的时间,而是法学专业获批后的首次招生(“经济法”)的时间。有趣的是,在后续建设法律系的过程中,如果以法学专业的成立来计算的话,其实中国农业大学(北京农业大学)第一个涉及法律的专业设置,是1987年开设的“农业经济法专门化班”。这一专业方向,“前两年开始还是学农业经济学,后两年开始学法律”(22)访谈对象:任大鹏;访谈人:瞿见、李梅、王泽宇、周坤;访谈时间:2022年11月15日;访谈地点:中国农业大学东区民主楼206室。同时,中国农业大学法律系第一任系主任任大鹏教授也是毕业于农业经济系。。在某种程度上,这一设置与历史上农大农业经济学系中法学专业教育发展的场景极其相似。故而,如果要重新厘定中国农业大学法律系的缘起与脉络,此处的逻辑可以是:由“农业”而“农业经济”,进而由“农业经济”而“农业经济法”,最后从“经济法”的教学研究达致一般意义上的“法学”教学与研究。

五、结论

本文详细梳理了自清末洎新中国成立,在农科大学的辗转衍变中,法学教育的发生与发展。从历史的角度而言,农业大学为什么会有法律系,很好回答:从历史上出现农业/农科大学(甚至农科大学尚在“癸卯学制”的规划之中而未落地时),或学理上开始界定农学/农科范围之时,其内涵中就已经自始且当然地存在法学或法学教育;而随着包括法学在内的其他“大农科”下各研究方向的不断发展和专业化,其逐步成为一个单独的系所,如同农业经济学系那样,自然并非异事。当然,虽然上述讨论是从历史角度的证立;但绝非仅是就故纸堆的爬梳。一方面,对于中国法学教育史而言,在“主流叙事”之外关于这一“边缘事例”的叙述,在喃喃自语之外或许也具备补足整体叙事的可能;而另一方面,关于那些百多年前,曾在农科大学法学课堂上教授的教员与学习的学生的重新“发现”与认识,对于当今仍在这一脉络上孜孜以求的师生而言,足以在又一个癸卯年里,提示某种悠长传统的真实存在。