成都市生态系统服务梯度时空特征及空间协调性演变

2023-12-29李政旸王玉宽

李政旸, 徐 佩, 王玉宽

(1.中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所,成都 610299;2.中国科学院大学,北京 100049)

【研究意义】20世纪90年代以来,生态系统服务(Ecosystem services,ES)逐渐成为地理学、环境科学等相关学科及领域的研究重点,尤其成为当今生态学领域的研究核心和热点议题[1-4]。生态系统服务是人类直接或间接从生态系统获得各种收益[5-6],更是维持和满足人类生存和发展的物质基础和基本条件,并维持生物多样性和生产生态系统产品的条件和过程[7],各类生态系统服务之间相互影响[8],表现为此消彼长的权衡关系和相互增益的协同关系[9],而生态系统服务功能的研究更是生态系统服务研究的重中之重。生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用[5]。《千年生态系统评估报告》对全球生态系统进行评估,发现全球有2/3以上的生态系统服务已呈下降趋势,且这种趋势可能在未来50年内仍不能有效扭转[10],而生态系统的不合理开发是引起这种现象的主要原因[11]。生态系统服务价值是对生态系统服务各项功能的定量化研究,其在一定程度上可以表达各类生态系统服务能力的强弱。为了更直观的表现生态系统服务的下降程度,生态系统服务价值评估应运而生,并随着认识的深入,对生态系统服务价值的规模变化、量化方法、转化途径等研究逐渐多样。【前人研究进展】1997年,Costanza[6]首先对全球生态系统服务价值进行测算,并提出生态系统服务价值当量。谢高地等[12-14]以Costanza的生态系统服务当量为基础,运用调查问卷对中国700位具有生态学背景的专业人员进行问卷调查,修订了中国生态系统服务价值评估系数,对推进我国生态系统服务价值研究具有重要意义。诸多学者从不同空间范围[15-17]、不同类别生态系统[18-19]、不同时间跨度[20-21],以及生态系统服务价值与土地利用、景观格局、生态风险等之间的响应与相互作用开展了大量研究[22-24],已成为当前的研究热点。但生态系统服务价值评估受生态系统服务价值评估系数影响较大,由于缺乏完整、统一的评价体系[25],相同区域从不同方面进行切入而评价的生态系统服务价值差距显著[26],因此对生态系统服务价值系数进行精确确定,仍是当今生态系统服务价值评估领域的研究重点[27]。【本研究切入点】对生态系统服务的研究不应仅局限于定量研究,定位研究更有助于深入了解生态系统服务的内在机制[27],有助于认识并发现提高生态系统服务能力的方法和途径。同时,成都市作为我国西南地区的中心城市,近年来经济社会发展极为迅速,生态系统功能与服务变化明显,但目前的研究多局限在某一县域或对生态系统服务功能进行分析,无法展现成都市生态系统服务的长序列时空变化和空间梯度特征[28]。【拟解决的关键问题】为揭示较长时间尺度和梯度空间尺度上的成都市生态系统服务能力强弱、空间分异及影响机制,为成都市及类似的快速城市化地区的生态系统服务评估、土地管理与空间规划提供新依据,本研究基于1990年、2000年、2010年、2020年土地利用数据,建立成都市生态系统服务梯度空间,利用改进的生态系统服务价值系数,以食物生产服务功能为修正基准,对成都市生态系统服务价值进行测算,并结合空间梯度环及空间梯度样带和生态系统服务协调度模型,进一步分析成都市生态系统服务的时空变化,为成都市实现可持续发展提供科学支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

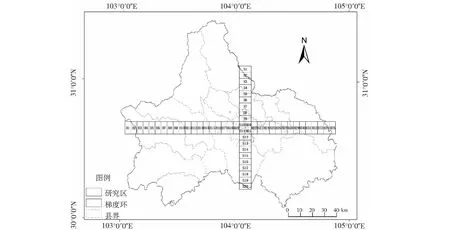

成都市地处四川省中部,行政范围为102°54′~104°53′ E、30°05′~31°26′ N,下辖12区3县,代管5市(图1)。地势由西北向东南倾斜,形成高山、丘陵和平原三分的地形特点。全域属亚热带季风性湿润气候,年平均气温16 ℃,年降雨量1000 mm左右。适宜的温度、充足的降水和广阔的平原造就了成都自古就有“天府之国”的美誉,农业十分发达,2021年粮食产量2.31×106t。成都市拥有人与自然和谐共生的区域传统,因全城遍植芙蓉花而被称为“蓉城”,是公园城市的首提者,也拥有全国首个公园城市示范区。随着近年来长江上游生态屏障战略推进、环城生态区和天府绿道建设,成都市城市绿地发展迅速,森林生态系统、河流生态系统面积扩大,自然环境良好。作为国家中心城市和成渝地区双城经济圈核心城市,成都市经济发展迅速,建设用地面积扩张明显,城市化水平逐步提高。

1.2 数据来源

(1)统计数据。本文对成都市生态系统服务价值评估涉及的价值系数进行了修订,修订过程利用成都市单位播种面积粮食产量、全国粮食均价等数据,所有数据均来自1991年、2001年、2011年、2021年的《四川统计年鉴》和《成都统计年鉴》以及成都市国民经济和社会发展统计公报等。

(2)土地利用数据。选取中国多时期土地利用土地覆被遥感监测数据集(CNLUCC)中1990年、2000年、2010年、2020年4个年份的成都市土地利用数据作为源数据[29],并将二级分类系统的不同类型按照一级分类系统合并为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6种类型(图2)。

图2 1990年、2000年、2010年、2020年成都市土地利用分布Fig.2 Distribution of land use in Chengdu in 1990, 2000, 2010 and 2020

(3)区划数据。根据成都整体城镇空间形态特征和近年来成都空间发展态势,市辖区范围内土地利用类型规模变化显著且集中分布,与其他县级行政单元存在明显差异,同时考虑到数据统计口径和区域面积完整性等因素,本研究将2020年底成都市所辖的12个市辖区(锦江区、武侯区、青羊区、金牛区、成华区、龙泉驿区、双流区、温江区、郫都区、新都区、青白江区、新津区)合并为1个研究单元,而其他8个县级行政单元作为独立对象,即本研究对象为市辖区、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市、简阳市、大邑县、蒲江县、金堂县等,共9个。

1.3 研究方法

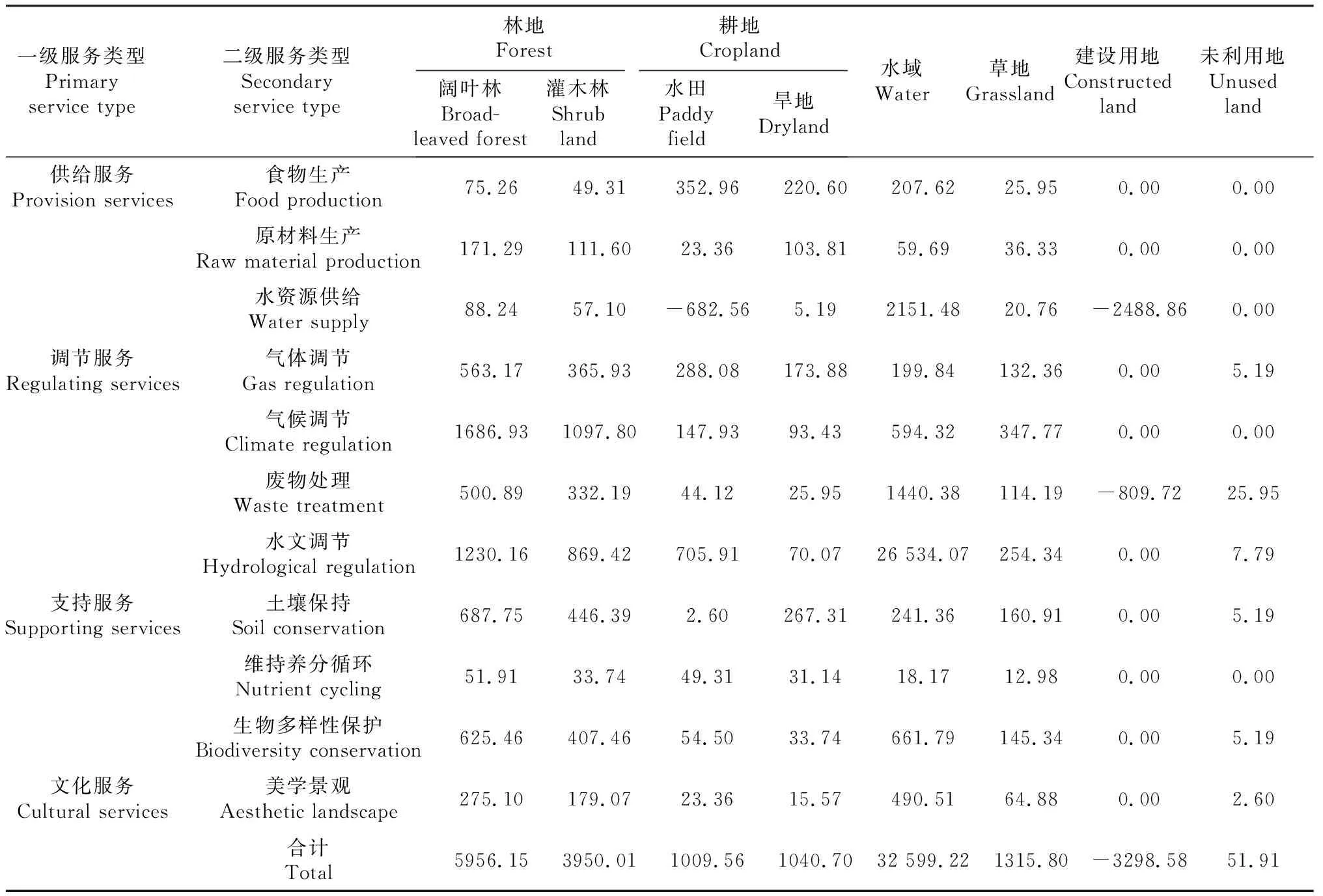

1.3.1 生态系统服务价值评估方法 运用价值当量模型对成都市1990年、2000年、2010年、2020年生态系统服务价值进行评估,不同生态系统服务功能价值当量以Costanza等[13]提出及谢高地结合中国实际进行改进的当量为基础,并结合成都市实际情况对生态系统服务价值系数进行修正。由于成都市地处中国粮食主产区,因此提出以食物生产为基准的生态系统服务价值系数修订模型[30-33],见式(1)和(2)。

(1)

式中,Ea为成都市农田生态系统(耕地)食物生产服务功能单位面积产值;c为粮食作物种类,n为粮食作物总类数;mc为成都市粮食作物c播种面积;qc为成都市粮食作物c播种面积单位产量;pc为粮食作物c2020年四川省收购价格;M为成都市粮食作物播种总面积。其中,成都市粮食作物主要有稻谷、小麦、玉米、豆类和薯类。

VCij=eijEa

(2)

式中,VCij为成都市第i种生态系统第j种生态系统服务功能系数;eij为第i种生态系统第j种生态服务功能当量。由式(1)得到成都市农田生态系统食物生产服务功能单位价值(2854.80 yuan/hm2),由式(2)计算出成都市其他类型生态系统及生态系统服务功能价值系数(表1)。

表1 生态系统服务价值修正系数Table 1 The adjustment coefficient of ecosystem service value

以各类用地不同生态系统服务价值修正系数为基础,应用Costanza提出的生态系统服务价值模型对成都市生态系统服务功能进行计算:

ESVij=Ai×VCij

(3)

(4)

式中,ESVij为不同生态系统不同生态系统服务功能价值;Ai为第i类用地类型面积;VCij为第i生态系统的第j类生态系统服务功能系数;ESVi为第i类生态系统服务总价值。

1.3.2 生态系统服务梯度空间构建方法 由于不同地区在生态系统类型及生态系统的空间配比上存在较大差异,致使其生态系统服务存在空间异质性。因此,本研究选用生态系统服务价值作为生态系统服务能力衡量标准,并建立成都市梯度空间,以便对成都市生态系统服务能力及空间变化规律进行分析测算。

成都市主体位于平原地区,“中心-外围”发展模式明显[34],在参考前人研究的基础上[35],建立成都市梯度空间环(图3)。考虑成都市东西中心线长约181.63 km,南北中心线长约150.94 km,成都市行政区几何中心并不在主城区,且成都市主城区中心点(天府广场)、三环路和成都绕城高速等主干道间距约为5 km,因此,在成都市行政区内,以天府广场作为中心、每隔5 km建立空间梯度环,并按照东北(EN1~EN15)、东南(ES1~ES18)、西北(WN1~WN21)、西南(WS1~WS22)进行划分,共计76个梯度环研究单元。

图3 成都市空间梯度环Fig.3 Spatial gradient ring in Chengdu

在成都市空间梯度环的基础上,考虑成都市南北及东西方向上的发展程度,在成都市行政区外接矩形范围内,以天府广场为中心、以长为10 km、宽为5 km的样块为单元建立空间网格,并选取以穿过天府广场且东西和南北互相水平垂直的两条中心线为基础,建立成都市南北、东西2个方向上的梯度样带(图4),其中南北(S1~S20)共建立18个格网,东西(H1~H35)共建立35个格网,由于S10、S11与H20、H21重叠,本研究用S10和S11来表达该样块信息。

图4 成都市空间梯度带Fig.4 Spatial gradient belt in Chengdu

1.3.3 生态系统服务空间协调性评价模型 为便于对各类生态系统服务功能的空间协调性进行研究,根据主要功能取向和生态价值差异[36-37],将研究区空间划分为生态空间、农业空间和建设空间3种类型[38]。本研究的生态空间主要包括森林生态系统(林地)、草地生态系统(草地)和水域生态系统(水域);农业空间包括农田生态系统(耕地);建设空间包括城市和农村生态系统(建设用地)。由于未利用地在生物多样性保护上起极为关键的作用[39],因此将未利用地归并到生态空间。

(1)生态系统服务价值标准化模型。由于生态系统服务价值计量单位数量级较大,且建设用地生态系统服务价值相比其他用地类型而言,对生态系统服务价值呈负相关性,因此对测算的生态系统服务价值进行标准化处理,以方便后续计算。针对不同相关性的指标采取不同的标准化方式[40]。

(i)正相关指标,即指标值与生态系统服务价值呈正相关:

Zi=(Xi-Xi min)/(Xi max-Xi min)×100

(5)

(ii)负相关指标,即指标值与生态系统服务价值呈负相关:

Zi=(Xi max-Xi)/(Xi max-Xi min)×100

(6)

式中,Zi为第i类生态系统服务价值标准化值;

Xi为第i类生态系统服务价值;Ximax为第i类生态系统服务价值最大值;Ximin为第i类生态系统服务价值最小值。

(2)生态系统服务系统协调性指数。一个系统是否运行平稳,还要评估该系统内部各子系统之间是否相互协调。当系统内部各子系统同步发展时,则认定为各子系统相互协调[41]。为了衡量成都市生态系统内部生态空间、农业空间、建设空间3个子系统间的协调性,构造生态系统服务系统协调度模型。

(7)

(3)生态系统服务发展度指数模型。综合考虑成都市生态系统中各子系统的发展程度,除建设空间外,生态空间及农业空间对成都市整体生态系统服务能力提高起重要作用。因此,将各子系统的发展程度纳入成都市生态系统服务协调性评价模型中,以衡量系统的整体发展程度[42]。

(8)

式中,DSk为不同样块内成都市生态系统服务发展程度(以下简称为D),取值范围为0~150,值越大发展程度越高。在成都市生态系统服务发展程度评价模型中,若建设空间的发展程度越高,则该区域生态系统服务价值越低,生态系统服务能力越弱,DSk值越低,系统越退化。

(4)生态系统服务综合协调性指数模型。构建生态系统服务综合协调性模型对生态系统服务综合协调性进行评价。综合协调性指数在结合成都市生态系统各子系统间的空间配比、发展速度、发展程度等相关指标,从多维角度对该区域的生态系统服务协调性进行评价。

(9)

式中,PSk为不同样块内的生态系统服务综合协调性(以下简称为P)。借鉴已有研究成果,可根据C和P数值进行分级[40],并综合考虑二者的分级结果来对生态系统服务系统协调性进行指数分级,具体分级标准见表2。

表2 生态系统服务系统综合协调性分级标准Table 2 Grading standards for the coordinated synthesis of ecosystem services system

2 结果与分析

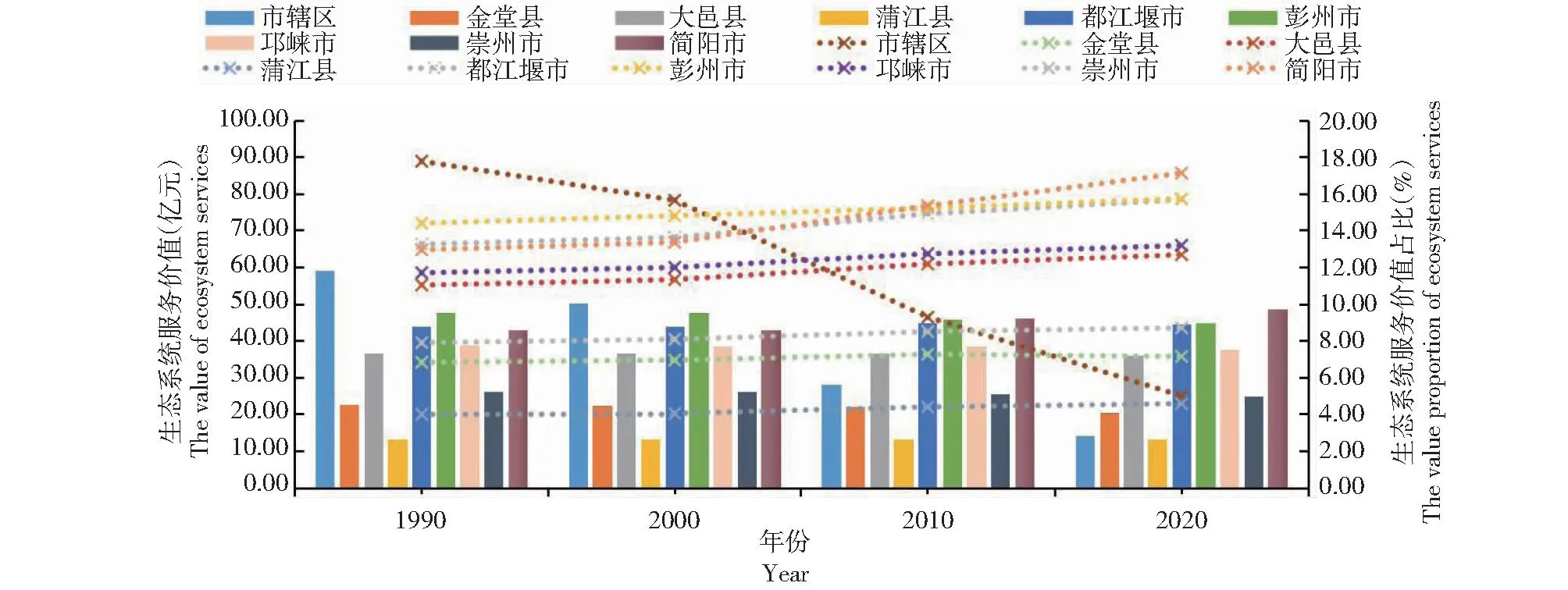

2.1 成都市生态系统服务价值总量分析

从总量上来看,成都市1990年、2000年、2010年和2020年生态系统服务价值分别为331.77亿、321.35亿、300.85亿和284.40亿元,时间变化呈持续下降特征。成都市生态系统服务价值量30年间降低47.37亿元,降幅为14.28%,相当于减少了860.37 km2林地或3272.80 km2草地。而在这期间,成都市耕地、林地、草地、水域和建设用地面积的变化幅度分别为-15.05%、3.18%、-5.46%、13.96%和128.47%,对生态系统服务价值具有正向作用的用地类型仅有林地和水域呈正增长,但与建设用地相比增长较小,可见建设用地在成都市生态系统服务价值中的重要性及对生态环境造成的巨大影响。

分区域看,除市辖区外,只有简阳市和金堂县变幅较大,其他县市均较小(图5)。其中,简阳市生态系统服务价值最高且变幅最大,分别达48.76亿元和13.30%。与1990年相比,2020年简阳市耕地、林地、草地、水域和建设用地变化分别为-6.50%、26.65%、-48.55%、59.39%和275.29%,未利用地由于面积较小且价值较低不做分析,建设用地面积增幅最大,但林地和水域面积也均有较高增长,抵消了建设用地增加带来的生态系统服务价值降低,可以看出简阳市虽然因为区划调整和天府新区、成都东部新区等因素推动了建设用地需求增大,但通过全域增绿工作和三岔湖、龙泉湖等蓄水,仍然产生了较好的生态价值。都江堰市与简阳市类似,虽然生态系统服务价值增幅较小,但由于龙门山生态保护和紫坪铺水库等影响因素抵消了因城市扩张而导致的生态系统服务价值降低。

图5 1990年、2000年、2010年、2020年成都市分区域生态系统服务价值变化Fig.5 Changes in value of ecosystem services in Chengdu by region from 1990 to 2020

与简阳市不同,金堂县的生态系统服务价值降幅最大,达到-10.26%,其中因建设用地面积增加而导致价值降低占78.66%,这与淮州新城快速发展关系密切。与此同时,林地与草地的平均增幅仅有3.60%,说明金堂县应进一步加大对生态环境的建设和保护力度。此外,彭州市的生态系统服务价值位列县市第二位,降幅也仅次于金堂县位列第二,为-6.32%,与1990年相比,2020年彭州市耕地、林地、草地、水域和建设用地分别变化-7.80%、0.62%、0.58%、-1.42%、108.88%,可以看出彭州市建设用地大幅增加,其他用地类型面积变化不明显,虽然彭州市建设用地面积仅占总面积的6.65%,仍对其生态系统服务价值产生了明显的负面影响。

大邑县、蒲江县、崇州市和邛崃市的生态系统服务价值均变化较小,在研究期内也均较为稳定,这与其各类型用地面积发生变化而相互抵消有关。

市辖区生态系统服务价值变化十分明显,2020年较1990年减少44.80亿元,降幅为75.85%。从年际变化来看,2000年、2010年和2020年对应数值变化和降幅分别为-8.69亿元和14.73%、-22.35亿元和44.41%、-13.73亿元和49.06%,可以看出生态系统服务价值在近10年内的降幅有所变缓,但仍然明显。1990—2020年成都市市辖区耕地、林地、草地、水域和建设用地面积变化幅度分别为-30.34%、0.79%、-8.17%、0.53%和180.40%,可以看出,建设用地面积大幅度增长,面积占比从1990年的12.98%上升至2020年的36.38%,耕地和草地均有一定程度的降低,林地和水域则增长。此外,1990—2020年成都市市辖区耕地转为建设用地的面积达97 765 km2,占1990年耕地面积的24.41%。总的来看,成都市市辖区在研究期内城市扩张明显,这可能与成都市重点推动周边县市建设卫星城和城市副中心有关。而由于成都市通过大力推进公园城市建设增加了一定的绿地,但由于其面积较小,生态系统服务价值的增长量难以抵消因建设用地大幅增长带来的负面影响。

综上来看,随着经济社会的快速发展,建设用地在成都市提升生态系统服务价值方面发挥着主导作用,大量耕地转为建设用地,这一变化特征需要通过增加大量生态用地才有可能缓解。成都市在非市辖区县市内已在一定程度上抵消了因建设用地增加所带来的生态系统服务价值减少,这为成都市未来生态环境治理与修复,以及区域间用地统筹提出了更高要求。

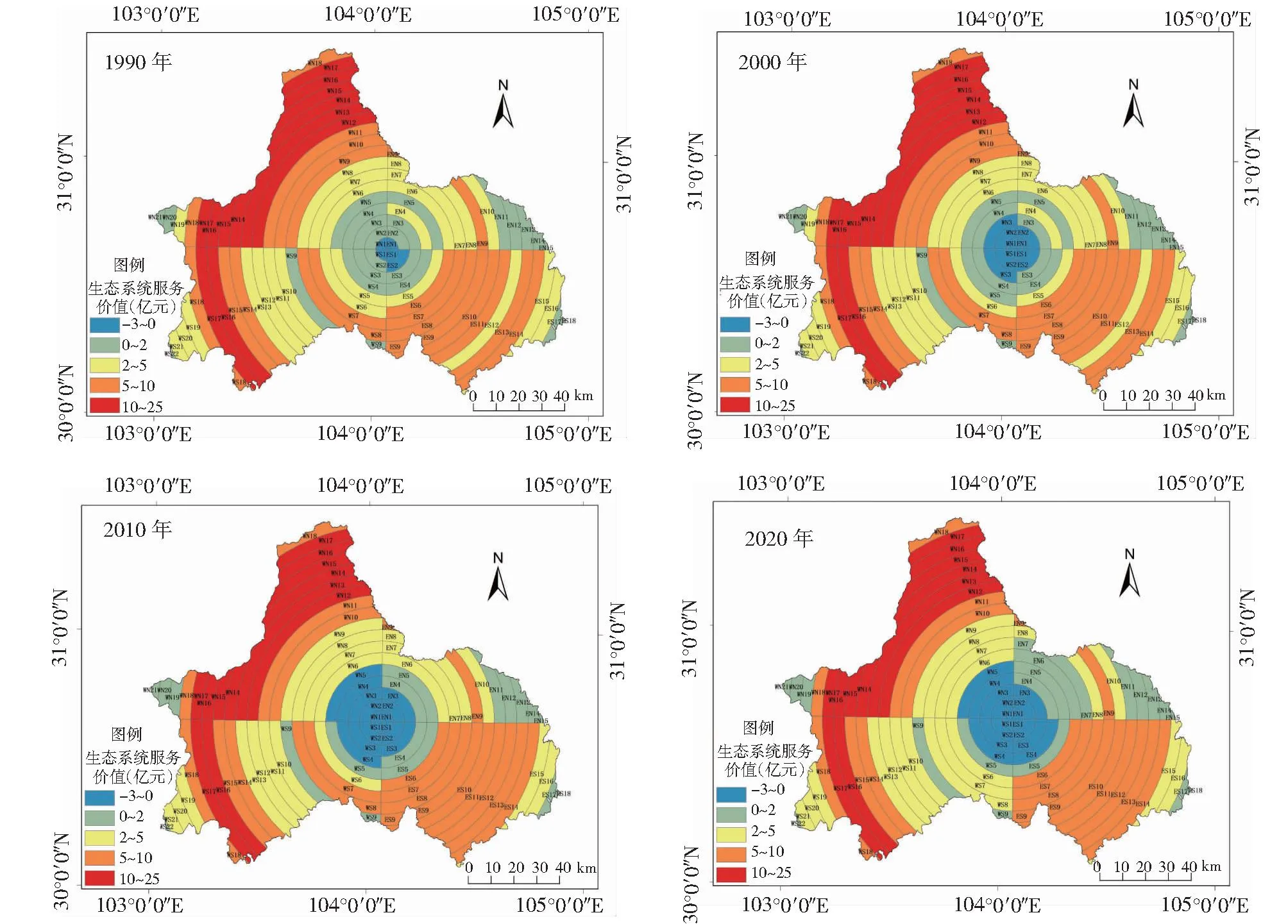

2.2 成都市生态系统服务价值梯度环变化分析

成都市生态系统服务价值存在明显的空间异质性,且整体的生态系统服务价值呈退化趋势(图6)。1990年成都市西北(WN)地区的生态系统服务价值总量为139.85亿元,占整个成都市该年生态系统服务总价值的42.15%,显著高于其他3个方位,且占比在研究期内呈一直增加的趋势,2020年达到44.02%。东南(ES)地区的占比也在逐步提高,而西南(WS)和东北(EN)地区的占比不断下降,形成“东南-西北高且增,西南-东北低且降”的空间特征,这一结果虽然与不同方位梯度环面积有关,但更多受成都市城市扩张方向和生态空间布局影响。

图6 1990—2020年成都市梯度环生态系统服务价值变化Fig.6 Changes in the value of ecosystem services in the spatial gradient ring of Chengdu from 1990 to 2020

同时,虽然不同方位梯度环生态系统服务价值的占比在研究期间有增有减,但总量上均减少的特征较明显。从不同土地利用类型的面积变幅(表3)来看,生态系统服务价值占比增加的西北(WN)地区和东南(ES)地区,其土地利用变化特征也不尽相同,前者表现出变幅较小,从而使得整体生态系统服务价值变化没有其他地区明显,后者表现出林地和建设用地变化明显,但对生态系统服务价值产生了正负抵消的作用,研究期内,东北(EN)地区和西南(WS)地区则均表现出耕地面积下降、建设用地增加、其他类型面积基本不变的特征。

表3 1990—2020年成都市不同方位梯度环土地利用面积变幅Table 3 Changes in the spatial gradient ring of land use in different directions of Chengdu from 1990 to 2020 (%)

成都市生态系统服务价值呈现中心向外围辐射上升的圈层结构,这种结构满足平原地区城市发展的一般规律,即“中心-外围”结构[23-24]。从图7可以看出,处于生态系统服务价值“-3亿~0亿元”的梯度环数量明显增多且均集中在梯度环的中心地带,围绕中心点向外逐层分布在1~5的环内。同时,以5~6环为分界线,以内的地区变化较大,以外的地区变化较小,该条分界线基本与成都第二绕城高速以及温江区、郫都区、青白江区、龙泉驿区、天府新区等辖区的主城区位置吻合,说明成都市城市扩张的范围和速度已延伸至周边卫星城,因建设用地扩张影响了生态系统服务价值,这种特征以东北(EN)地区最明显。而在外围地区,尤其是西北(WN)地区和西南(WS)地区,能够明显看出生态系统服务价值较高且变化稳定的圈层,该地是成都平原向青藏高原过渡地带,拥有大面积的林地、草地、林盘和河湖,自然环境较好,生态系统服务价值较高。

图7 1990—2020年成都市梯度环生态系统服务价值空间变化Fig.7 Spatial changes in the value of ecosystem services in the spatial gradient ring of Chengdu from 1990 to 2020

从具体梯度环来看,1990—2020年生态系统服务价值变化的最大值和最小值分别位于ES10和WS4,其变化数值分别为2.18亿元和-3.67亿元。ES10得益于三岔湖的大面积水域和周边绿化工作的持续进行,生态系统服务价值提升明显,而WS4由于双流机场扩建、航空港建设、天府新区设立,大量耕地和水域变为建设用地,降低了生态系统服务价值。

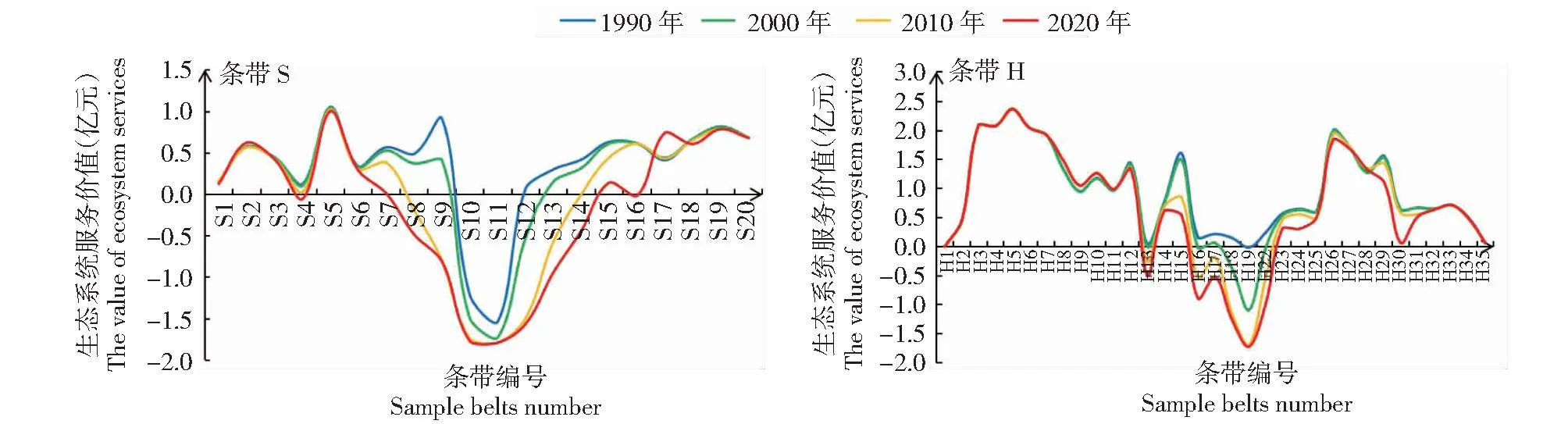

2.3 成都市生态系统服务价值梯度样带变化分析

从梯度样带空间(图8)来看,成都市生态系统服务能力存在南北向(S样带)明显的差异分化趋势,东西向(H样带)存在显著的年际波动。南北向梯度样带空间内S1~S7和S15~S20的生态系统服务价值明显高于S8~S14,且各年均为正值,空间上南北对称分布。成都市中心城区空间结构呈同心圆形,中心建筑物密集,相对缺少与之配套的生态空间,而区域南北两端拥有大量耕地和龙泉山等绿地,且随着新区建设的水域面积也较大,因此南北两端的生态系统服务价值远高于中心地区。

图8 1990—2020年成都市梯度样带生态系统服务价值变化Fig.8 Changes in the value of ecosystem services in sample belts of Chengdu from 1990 to 2020

成都市东西向梯度样带生态系统服务价值年际变化和空间差异较大,其受生态空间的影响最明显。H1~H13样带内为龙门山区,海拔相对较高而人类活动较少,且林地和草地广布,生态空间相对稳定,生态系统服务功能较稳定。与H1~H13类似,H26~H28样带内为龙泉山区,H32~H35样带内为远离城区的耕地,年际变化较小,其他地区年际变化特征明显。1990—2000年,H15样带内大部分为耕地和农村居民点,受城市扩张影响较小,从2001年开始,温江大学城的建设使大量耕地转变为建设用地,导致2020年的生态系统服务价值比2000年降低0.95亿元。H16~H22因靠近城区,城市不断扩张导致其生态系统服务价值呈逐渐下降的态势。值得说明的是,近10年H24、H29和H30的生态系统服务价值大幅下降,这与成都市先后提出建设成都龙泉国际汽车城和淮州新城有关,由此可见成都近10年发展速度较快。

总的来看,成都在南北向由中心向两翼扩张的趋势十分明显,生态系统服务价值由中心向两翼递增,并呈南北对称分布。在东西向呈现生态系统服务价值在中心城区逐步下降、临城部分地区快速下降、远郊生态功能区相对稳定的特征。

如图9所示,1990—2020年南北向(S样带)大致以明显的低值区S12为中心南北对称,其变化值为-2421.98%。研究期内,S12为成都高新南区,集聚了大量商业、办公、交通等建筑设施,原有的大量耕地和部分林地、水域被建设用地替代,严重破坏了该区域的生态系统服务能力,使其生态系统服务价值大幅下降,其中建设用地带来的负向变化占74.78%。其他区域变化相对不明显,但变化率大部分均为负向。成都市东西样带(H)生态系统服务价值变化率也存在单峰值区H19的情况,其变化率为-11 889.09%,其他区域变化不明显。研究期内,H19生态系统服务价值变化巨大的原因一方面来源于建设用地变化率达到291.43%,另一方面建设用地面积占比从24.50%提升至95.89%,即区域内几乎均为建设用地。

图9 1990—2020成都市梯度样带生态系统服务价值变化率Fig.9 Rate of change in the value of ecosystem services in sample belts of Chengdu from 1990 to 2020

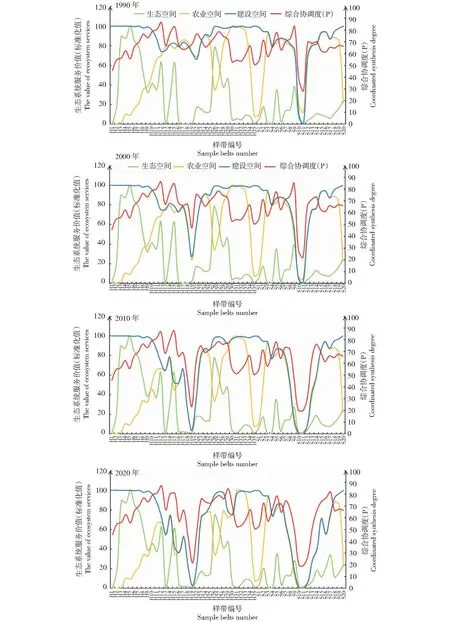

2.4 成都市梯度空间生态系统服务协调性及其影响机制

如图10所示,从研究期内整体来看,东西向样带(H)平均系统协调度上升4.99。东西向样带(H)上存在明显的系统协调度数值稳定集聚区和波动集聚区,即区域之间年际变化较大。H12~H31的系统协调度一直处于波动之中,变化最明显的区域为H15,其年际变化数值达到31.55,并且是正向变化,岷江水量常年保持稳定,大量耕地转为建设用地,平衡了三类空间直接的协调度。负向变化最为明显的是H19,其年际变化幅度达到-129.97%,其位于中心城区西侧,建设空间增长侵占了生态空间和农业空间,从而影响了生态系统服务价值,导致空间配比失调。南北样带(S)的系统协调度整体上升6.80,变化不明显。波动最大的区域为S16,系统协调度整体上升47.17。下降最明显的是S9,达到-42.01。

图10 1990—2020年成都市梯度样带生态系统服务系统协调度(C)和系统发展度(D)Fig.10 Coordination degree (C) and development degree (D) of ecosystem service systems in sample belts of Chengdu from 1990 to 2020

由于建设用地对生态系统服务价值起降低作用,系统发展程度越高,系统内部的“生态-农业-建设”资源就越均衡,恢复的生态系统服务价值就越高,系统发展度评分越高。而单一的建设用地扩张,仅仅是建设空间的发展程度高,随之极大削减了生态空间及农业空间的发展程度,进而降低了整个生态系统服务的系统发展度(D)。系统发展度(D)的低值区主要集中在中心城区,而高值区则主要集中在东西(H)及南北(S)的边缘地区,同时在中西部区域存在一定的圈层结构特征,高值与低值区交替存在。

1990—2020年成都市生态系统服务综合协调度在梯度样带上逐年下降,不仅在研究期内生态系统服务价值下降明显,生态系统服务能力减弱,并且生态系统在空间上也趋于不合理配比(图11)。中高协调度聚集区由1990年的成都市中心和东、西和北向的边缘地区为主,逐渐转移为2020年的围绕中心城区形成的环形中高协调度聚集区,样带条块占比为38.18%。不协调区域虽然在数量上没有发生变化,但在空间上则从1990年的中东部为主逐渐聚集到中心城区。研究期内,成都市生态系统服务综合协调度仍以一般协调和基本协调为主,但均集中在研究区的边缘。若考虑样带板块的完整性,成都市城市主体区域的生态系统服务综合协调度逐年上升,说明生态系统服务价值降低的同时,生态空间、农业空间和建设空间的空间配比逐渐好转,也体现了成都市在建设公园城市示范区过程中取得了一些成效。

在对综合协调度时空变化分析的基础上,对样带综合协调度的影响机制进行研究,进一步挖掘影响成都市生态系统服务能力及生态系统服务空间协调度的相关因素。由图12可知,生态、农业、建设空间的生态系统服务能力与综合协调度(P)之间具有大致相同的变化规律,但部分样块的变化规律与综合协调度截然相反且变化幅度过于显著,尤其当综合协调度处于上升或下降趋势时,若各个空间内与其变化趋势及幅度相同,说明其对综合协调度影响不显著,若与综合协调度变化相反或幅度过大,说明其对综合协调度有显著影响。

图12 1990—2020年成都市生态空间、农业空间、建设空间样带变化趋势与综合协调度(P)Fig.12 Trends in changes of sample belts of ecological space, agricultural space and constructed space in Chengdu from 1990 to 2020, and coordinated synthesis degree (P) of ecosystem service systems

1990—2020年,成都市不同样块综合协调度的影响机制不同,整体来看,建设空间生态系统服务对综合协调度影响显著。H13~H19中,1990年变化趋势相同的仅有H13和H15,趋势并非十分明显,并与生态空间的变化趋势更密切。在2020年,H13~H19的建设空间与综合协调度的变化趋势基本一致且影响明显。S10~S15特征相同,说明建设空间的扩张对生态系统服务在空间上的协调性具有重要影响,并且影响逐年增大。对于S16、S17等建设空间生态系统服务与综合协调度变化趋势相反的样块来说,虽然建设空间的生态系统服务价值不高,但相应的生态空间和农业空间对应价值也不高,三类空间之间的差异较小致使综合协调度较高。而生态空间对综合协调度的影响逐步减弱。除H13~H19外,S7~S9也比较典型。1990年,S7~S9综合协调度的变化趋势与生态空间的生态系统服务能力高度一致,生态空间有显著影响。2020年,S7~S9样块综合协调度的变化趋势与生态空间存在差别,与建设空间变化更一致。农业空间对综合协调度的影响较不显著。

3 讨 论

(1)成都市公园城市示范区建设产生了明显的生态系统服务价值。通过测算,成都市1990年、2000年、2010年和2020年生态系统服务价值呈下降趋势,但近年来的下降趋势有所减缓,这可能与成都市建设践行新发展理念的公园城市示范区关系密切。作为全国首个公园城市示范区,成都市近年来在生态治理方面先后实施建设环城生态区、龙泉山森林公园、锦江流域水生态治理以及兴隆湖等湖泊湿地一系列工程,不断提升城市空间与蓝绿空间的协调发展,从本研究计算结果也可看出生态空间的增加一定程度上抵消了来自生产生活空间扩张而带来的生态系统服务价值降低。

(2)梯度空间为生态系统服务空间定位研究带来新尺度,加深了对生态系统服务空间可视化的理解。在尺度方面,当前对生态系统服务的研究从宏观的国家尺度[18],到中观的省级尺度[19]、流域尺度[21]、区域尺度[16],再到相对微观的市域尺度[31]、县域尺度[17]等均有所涉及,但对微观尺度下的空间规律性研究较少,且不同生态系统的生态系统服务存在空间上的范围及递减差异。梯度分析能够展示地物特征的规律性空间分布,较少应用于生态系统服务的研究中[35]。因此,本研究以梯度空间为基础,结合协调度模型,对成都市1990—2020年的生态系统服务进行定量定位研究,有助于发现生态系统服务的时空分异规律,加深对生态系统服务时空演变状况的认识和理解,分析结果也证明梯度分析能够把成都市生态系统服务价值的空间规律性更加直观地展示出来,为接下来的生态系统服务空间定位研究提供参考。当然,梯度分辨率设置的不同,其可视化的结果也存在差异,寻求最佳的梯度空间尺度应是未来的研究问题之一。

(3)提高生态系统服务评估的精细度、全面性、关联性将是未来研究的重点。本研究着重探讨生态系统服务的空间格局及协调性,对生态系统服务价值的估算尚不够精细和全面,未能顾及同一种土地利用类型内部具体的生态系统服务。因此,在后续研究中将加强生态系统服务的定量精确化和空间定位准确化研究,对生态系统服务的内在机理进行更深入挖掘。同时,由于生态系统服务价值的评估涉及多个生态系统服务功能,如何更加全面的对生态系统服务价值进行评估,仍是未来该领域的研究重点。

4 结 论

以Costanza提出及谢高地结合中国实际进行改进的生态系统服务价值当量及系数为基础,运用以耕地生态系统食物生产服务功能为切入点的生态系统服务价值系数修正模型,在梯度空间基础上,对成都市1990年、2000年、2010年和2020年生态系统服务价值的时空变化及其空间协调度进行研究。

(1)1990—2020年,成都市生态系统服务价值下降了47.37亿元,相当于损失860.37 km2林地或3272.80 km2草地,其中由于建设用地扩张造成的损失占总损失的74.76%。就不同生态系统服务功能而言,11种服务中仅有4种有所提升,水资源供给增幅最大,达到53.80%,而废物处理降幅最大,为-83.90%。因建设用地的扩张对生态环境造成的伤害不可忽视。

(2)建立梯度空间对成都市生态系统服务价值变化表达具有重要意义。从空间梯度环来看,成都市生态系统服务价值中心向外围辐射上升的“中心-外围”空间圈层结构明显。研究期内成都市西北(WN)地区的生态系统服务价值总量显著高于其他3个方位,且其占比呈增加趋势,西南(WS)和东北(EN)地区的占比不断下降,形成“东南-西北高且增,西南-东北低且降”的空间特征。从空间梯度样带来看,成都生态系统服务价值在南北向(S)由中心向两翼递增呈南北对称分布。在东西向(H)呈生态系统服务价值在中心城区逐步下降、临城地区快速下降、远郊生态功能区相对稳定的梯度变化特征。因城市扩张已延伸至周边卫星城,建设用地变化极大影响了生态系统服务价值。

(3)1990—2020年,成都市空间梯度样带上的系统协调度(C)上升5.67,系统发展度(D)降低13.42,综合协调度(P)降低2.43。东西向样带(H)上存在明显的系统协调度(C)数值稳定集聚区和波动集聚区,H12~H31的系统协调度一直处于波动之中。南北样带(S)的系统协调度(C)整体变化不明显。系统发展度(D)的低值区主要集中在中心城区,而高值区则主要集中在东西(H)及南北(S)的边缘地区,同时在中西部区域存在圈层结构特征,高值与低值区交替存在。建设空间扩张明显削减了生态空间和农业空间对生态系统服务发挥的作用,进而降低了整体的系统发展度(D)。综合协调度(P)在梯度样带上逐年下降,显示出生态系统在空间上趋于不合理配比。成都市生态系统服务综合协调度以一般协调和基本协调为主。中高协调度聚集区已从中心与边缘地区转移至围绕中心城区形成的环形聚集区。不协调区域虽然在数量上没有发生变化,但在空间上从1990年的中东部为主逐渐聚集到中心城区。1990—2020年,成都市不同样块综合协调度(P)影响机制不同,但整体来看建设空间生态系统服务对综合协调度(P)影响越发显著。