东平县博物馆馆藏宋代铁菩萨立像赏析

2023-12-27徐福智

徐福智

[东平县文物保护中心(东平县博物馆),山东 东平 271500]

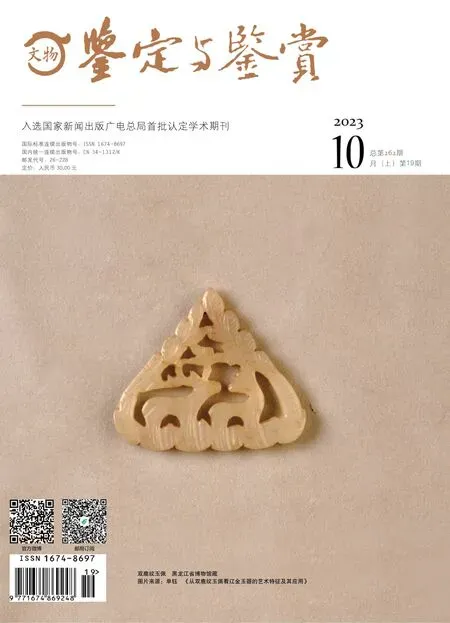

1 铁菩萨立像简述

1976年,在山东省东平县洲城街道报恩寺遗址内出土有铁菩萨立像。该座铁菩萨立像通体高2.16米,轮廓清晰,材质为铁,背后有竖长方形孔一个,内部为空。

菩萨立于圆形仰莲底座之上,经专家判定为观音菩萨,源于宋代时期。仔细观察该座观音菩萨立像,整体比例适合有度,轮廓清晰简洁,具有显著的宋代时期特征:从形态看,体态丰盈、身姿挺拔、发髻高隆;从面饰看,面部长圆、眉弯细长、鼻梁挺拔、嘴唇饱满;从姿态看,左手屈肘抬贴于胸前,右手弯曲垂贴于胯前,双手均呈握状,内有圆孔(法器逸失);从表情看,双眼微微阖起,目视下方,唇角似有上扬,微含笑意,仿佛在与人说话;从服饰看,典型的长裙披身,胸腹半露,线条流畅,格调端庄。其出土地报恩寺兴建于元代,可见此座观音立像早已存在,或因其他原因挪移至此庙宇,但因资料阙如,目前尚无具体考究。

此外,我国知名菩萨造型主要以石、瓷等材质为主,或以绘画类出现,像铁菩萨立像这种以铁为材质的菩萨造像实属罕见。

2 观音菩萨造像的时代特征

“观音菩萨,也叫观世音菩萨,唐朝人因避讳唐太宗李世民的‘世’字,便略称为‘观音’。”溯观音菩萨的历史发展,其发源于印度,传入中国后受社会、文化、宗教等多方面的影响而逐渐本土化。唐代之前的观音菩萨为男性形象,唐代早期受女性价值观的影响,观音菩萨逐步转为女性形象。有资料显示,观音菩萨的女性形象化与武则天密切相关。相传在武则天当皇帝时,为达到君权神授的舆论效果,某高僧在翻译《宝雨经》时特意强调“东方有一天子名日月光,乘五色云,来诣佛听,实是菩萨,故现女身”。由此武则天方被天下百姓接纳。与此同时,该时期颇受百姓崇拜的观音菩萨向世俗化发展,不仅形态、面相更趋于女性-“面如满月、长眉细目”,并且在服饰、装身具等方面都呈现女性特色,如“戴宝冠式高髻”。从唐代到宋代,观音菩萨塑形更加圆润柔和,整体造型更显亲切,而在面部刻画上却向贵妇形态发展:颊额丰圆适宜、面容婉丽、凤冠繁复。与此同时,宋代观音菩萨造像在制作工艺上也有所变化,如出现装藏习俗,为增加观音菩萨神的气势,制作者用中空技法在佛像背后留有孔洞,便于将经卷、珠宝、五谷、药材等封入其中,以表达对观音菩萨的尊重,提高其地位与价值。以上描述亦是判定东平县博物馆馆藏铁菩萨立像制作年代的重要依据。

3 从铁菩萨立像看宋代菩萨造像的造型特征

两宋时期,菩萨造像发展为佛教雕塑的主要类型,制作数量与工艺也达到盛期,数量巨大且工艺丰富,代表了佛教雕塑发展的主流与水平。该时期菩萨造像在全国各地均有出现且零星分布。受自然风化与人为破坏的影响,北宋早中期的诸多菩萨造像破坏严重;但北宋晚期至南宋晚期的菩萨造像整体上数量多且保存完好,为现代考究提供了大量依据,菩萨造像造型特征疏密有致,从服装、装身具、躯体形态等方面呈现丰富多样且个性鲜明的特征,学界惯用世俗化概括。

3.1 服装方面

有学者通过对比菩萨造像的现存实例,将观音菩萨造像的服装样式分为三类,分别是袈裟、披风、络腋与裙组合。

①袈裟原本为佛装,或称僧装。唐代菩萨像披袈裟样式服装的造像最常见的为地藏像,但总体尚属于特殊情况。发展至宋代,受该时期僧人或世俗人服装样式的影响,菩萨像披袈裟成为普遍现象。宋代菩萨造像服装造型借鉴了佛像袈裟的设计因素,是该时期艺术家世俗情怀与创造精神的直接体现。

②披风为两宋时期最普遍的菩萨造像的服装造型,以晚唐、五代为基础,在北宋晚期、南宋早期分别形成对应特征的造型,如“披风左右领襟下垂至胸部围合成小形,左领襟在左肩处翻折进而披覆宝冠,末端少许搭于右肩”“披风覆宝冠后自然下垂至腹部,左右领襟围合成大形,右领襟末端敷搭左肩与左臂”“披风敷搭宝冠后两领襟自然垂下,呈对襟式”等风格造型。这些搭冠披风的装束受到罗汉像和世俗人服装的影响,焕发着两宋时期的时代生命力,直到南宋中晚期,才被逐步忽视。

③络腋(或僧祇支、帔帛)与裙组合,三者之间在不同时期又形成四种不同的裙装造型组合,虽上装有所差异,但下装一律为“长、短裙套穿”,这是对唐朝五代菩萨造像服装传统风格的继承。受世俗服装的影响,两宋菩萨造像的创新之处在于裙腰装饰配件-长带、花结等,亦是世俗权贵的象征。从东平县博物馆馆藏铁菩萨立像的服装造型可以发现宋代菩萨造像的服装风格。铁菩萨立像直接借鉴了唐宋时期佛像着装形式,服装左右领襟下垂至胸、腹部围合成形,袈裟右领襟末端搭于左臂,也就是上文提到的“双领下垂式袈裟”。这类造型以唐朝、五代时期菩萨造像传统服装为基础,杂糅了其他相关的服装造型,如宋代世俗女子的服装造型、宋代罗汉像服装造型等。铁菩萨立像下装造型中也附有长带,虽细节并不明朗,但整体服装呈现衣纹圆滑顺畅的状态。

3.2 装身具方面

装身具主要表现在耳饰、手镯和璎珞三个方面。宋代菩萨造像对装身具的刻画相对注重,且因南北方地域文化特色的差异,在装身具设计上也有着显著的地域特征;同时宋代在装身具刻画上也对唐朝、五代时期的菩萨造像传统进行继承与发展,受世俗人装饰风格等多方面因素影响,呈现独特的时代风貌。

3.2.1 耳饰

菩萨造像的耳饰,主要流行于北宋晚期至南宋早期,到了南宋中晚期逐渐罕见,常见类型包括耳环、耳坠,偶有耳钉。有学者观察宋代各类文化作品,包括宋代雕塑、绘画作品等,发现宋代女子佩戴耳饰非常普遍,耳饰的材质、造型、色彩等千变万化,流行时况可想而知,由此可认为宋代特别是北宋晚期至南宋晚期的菩萨造像流行耳饰极有可能受到当时女子普遍佩戴耳饰的影响。“耳环,即环形耳饰,穿过耳垂的部分较细。”耳环造型简洁、传承久远,受人喜爱度更高。“耳坠,由上下两部分组成,上部固定于耳,下部垂挂坠子。”耳坠的坠饰造型丰富多样,如排珠纹、三叶草纹等。菩萨造像的耳坠造型风格各异且长短不一,有的甚至垂至胸腹部。有些菩萨造像的耳坠造型与王公贵族相对应,如使用珍珠耳坠便是高贵身份的象征。仔细观察此铁菩萨立像,虽其耳部造型因时间久远已不再清晰,但其整体仍保留了简洁的耳饰造型,耳饰长度直至脸部下颚,推测是耳坠。

3.2.2 手镯

宋代菩萨造像在手镯装饰上同样更多借鉴世俗女子佩戴的手镯款式。手镯的造型改变了唐朝、五代时期菩萨造像手镯造型单一的情况,表现为多样化、新颖化。宋代菩萨造像的手镯造型历经了两个阶段,其中北宋晚期至南宋早期,手镯更流行,但后一阶段则基本没有变化。前一阶段的手镯造型部分继承了传统的圆环状,简单且素面无纹;部分进行了造型与纹刻的创新,镯体明显变宽且花纹雕刻愈发精致,总之与宋代世俗女子手镯配饰的纹样基本一致,如团花纹、卷草纹等。仔细观察此铁菩萨立像,上举左手,在手腕下方略有圆环造型,虽造型模糊,但基本可判断其佩戴了手镯,具有宋代菩萨造像佩戴手镯的造型特征。

3.2.3 璎珞

璎珞在宋代菩萨造像装身具表现中占据重要的核心地位,是菩萨造像史上最值得关注的“华丽篇章”。有学者研究指出,“宋代装饰纹样的应用面和题材比以往更宽广,诸多宋代流行的装饰纹样成为菩萨像璎珞组成元素,使菩萨像造型合乎时代潮流”。宋代菩萨造像的璎珞造型在北宋晚期至南宋晚期历经了较大的变革发展,非常重视造型且设计复杂。一方面在璎珞的组合元素。有学者总结发现,“宋代菩萨造像的璎珞造型由不同元素串联或排列而成”,其元素主要有几何纹、植物纹,几何纹则多见有“菱形、圆形、玛瑙纹、如意纹、项牌、立体几何形”等,其中菱形环与四分菱形是宋代的新发展,呈现强烈的视觉冲击,让人产生一种光影效果;植物纹则可通俗地理解为植物花卉,造型多样且华丽美观,常见有牡丹花、菊花、三叶草花等,无论是作为主要纹样还是点缀应用,在两宋时期都十分流行。另一方面在璎珞的配置方式。有学者提出,根据宋代菩萨造像的璎珞造型的发展规律可分为胸饰璎珞、通身璎珞两大类。璎珞装饰可以用繁缛形容,尤其通身璎珞在宋代得到前所未有的发展。仔细观察此铁菩萨立像,其璎珞装饰采用胸饰装饰造型,主要位于胸部偏上位置,造型结构相对简易明了,有部分璎珞下缘被僧祇支或袈裟的领襟遮盖。这对分辨该菩萨造像具体的制作时间起到关键提示作用。

3.3 躯体形态方面

宋代菩萨造像的面部形态与躯体形态都有其显著特征。一是面部造型方面,可以划分为北宋晚期至南宋早期、南宋中晚期两个阶段,两个阶段的中菩萨造型略有差异。北宋晚期至南宋早期的菩萨造像的面部造型,脸型以方圆、椭圆为主,两眼呈半睁状态,眉毛与鼻梁的关联并不清晰明确,但鼻梁直挺,嘴唇小巧。同时脸部轮廓线条圆滑,且唇线、鼻线、眼睑线等则以方折为主。南宋中晚期的菩萨造像的面部造型,脸型更为圆润,两眼呈微睁状态,仿佛在冥想,眉毛和鼻梁清晰相连,且眉眼细长、鼻梁线条柔和、嘴唇厚实。两个阶段比较,南宋中晚期的菩萨造像神情与同时期的佛像类似,面带微笑、端庄慈祥。

二是躯体形态方面,主要划分为立像、坐像两大类。立像以双腿直立造型为主,逐步取代唐代菩萨像的“曲线型姿势”,造型平板化-“双臂与躯干粘连在一起,双腿隐于长裙之中,躯体外轮廓略呈块状表现”,但菩萨像的手部姿势变化多样,也成为该时期躯体形态的主要亮点。南宋中晚期的菩萨立像在体型上有所变化,肩膀宽阔、躯体厚实、举止稳重,手部姿势自由多变。坐像则整体变化较多,有学者统计宋代常见的菩萨坐像造型,有“倚坐、结跏趺坐、半跏趺坐、散盘坐、游戏坐”等,其中“倚坐与结跏趺坐较多承袭晚唐、五代大足、安岳菩萨像造型传统,而半跏趺坐、散盘坐、游戏坐更多在继承中寻求突破”。仔细观察此铁菩萨立像,体态丰腴,躯体修长,呈挺拔的站立姿势,左手屈肘上抬贴于左胸部,右手斜下伸置于腰部,在视觉上给人以轻盈协调且自然的体态感。

4 从铁菩萨立像看宋代菩萨造像的文化特征

4.1 政治层面下宋代佛教的中国化发展

佛教历经千年沉淀与发展,形成具有中华民族特色的中国佛教,自成体系。隋唐时期,佛教发展到巅峰状态盛极一时。唐代后期,围绕佛教文化发展而起的寺院经济也十分发达,但受政治统治影响,至唐武宗会昌五年时遭遇灭佛运动,由此陷入历史低潮。后周时期的废除佛教令使佛教文化再次遭遇浩劫。五代时期,佛教遭受政治与战乱的双重影响,其国教形态不复存在。入宋后,中国佛教仍处于衰微状态,但逐渐有中国化发展趋势。域外佛教对中国佛教的影响逐渐减弱直至消失,但佛教的传播并未停止,佛教文化对中国民众的影响也逐步加强,甚至发展成为中国传统文化的重要部分。中国佛教得以本土化与融合发展,其中国化进程不断加速,直至宋太祖建立宋朝,灭佛运动彻底停止。宋太宗对以往的灭佛活动加以总结,转而利用佛教,发挥佛教在经济社会发展中的作用,同时,通过政策对佛教的发展进行管控。宋朝几代皇帝均延续前朝皇帝的政策,其中宋孝宗因个人喜爱佛教而对佛教予以扶持,甚至参与佛法研究等活动。

4.2 社会层面下宋代佛教的中国化发展

初入中国的印度佛教虽被广泛传播,但其形象特征为异域道术,与该时期中国主流文化存在诸多矛盾冲突,且主要流传于王公贵族群体。随着译经活动的开展,提出了“格义佛教”,以儒家、道家视角进行佛教义理的阐述,使印度佛教文化逐步走进中国民众。在此进程中,佛教吸纳了儒家思想以适应中国社会的伦理道德。例如,儒家伦理中的“孝道”故事替代了所译经书中不符合儒家伦理的内容。这种依附迎合中国社会文化传统的方式,以调和儒道矛盾的方式而逐步得到民众的支持。到了隋唐时期,三教并用,形成儒家为正、佛道补充的三教鼎立格局。佛教与其他两教在冲突中融合、在融合中发展。宋代以后则逐步形成“儒家为主、佛道为辅”的格局。宋代,佛教因其自身发展衰退而积极接纳儒道思想以保持发展趋势。例如,“天台宗僧人智圆认为儒佛互为表里,儒家修身,佛教修心,并作《辅教篇》,提出‘孝为戒先’”。此外,佛教与道教在中国历史上长期存在着矛盾冲突,但在宋代后逐步融合。有实证考究,宋代早期有僧人为了达到延年益寿的目的提倡好道、重道,甚有使用道术如祈雨、服用仙丹等,佛教受道教影响,逐渐世俗化、民间化,从理论到实践都越来越现实。

4.3 宋代菩萨造像盛行下的观音信仰

“观音信仰始于南北朝,唐代经官方加持,开始盛行。宋代以后,观音菩萨成为最普遍的佛教尊者。”观音起源于印度,是大乘佛教所尊奉的菩萨。宋代佛教造像最大的特征之一就是世俗化,相比之前的造像更加贴近人们的生活,故而宋代的观音造像出现一些与前代不同的形象特征。观音菩萨的人设表现为救苦救难、普度众生且有求必应,这极大满足了民众最普遍的心理诉求和现实需要,由此逐步形成观音信仰,在中国社会扎根发展。宋代以后,佛教的民间信仰逐步复兴,观音信仰作为佛教复兴的突出部分达到人人皆知的社会化发展。王公贵族也十分重视观音信仰,并通过修建观音道场、举办观音法会等表示支持与崇敬。如宋太祖便大兴千手千眼大悲观音金铜像以及大建大悲阁,定期遣内侍带香、旙到普陀山参拜观音;宋理宗甚至推动观音信仰与儒家思想的融合,达到安抚民心、稳定秩序、维护统治的目的。不仅如此,宋代观音信仰在民间也甚为流行,且处于盛行不衰的状态,如民间自行修建观音道场、舍宅建寺,合资建造观音像。有学者考证“宋代的大量地名、人名以观音命名,如把人名取作观音奴、观音婢等,以祈福庇佑,将与观音有关的地方或建筑以观音命名,观音庙、观音山、观音洞等遍布各地”。由此可见,观音信仰经中国化改造后不仅更加贴近民众,同时也出现了女性化、功能化、伦理化、世俗化等转变。