医患共同决策护理干预模式对双相情感障碍患者认知功能与冲动行为的影响

2023-12-26郭小梅周新英王家禄漆灵霞刘淑红

郭小梅 周新英 王家禄 漆灵霞 刘淑红

双相情感障碍(BPD)是一种以躁狂症与抑郁症交替或不规则发作为特征的慢性精神障碍类疾病,其临床表现较为复杂,当抑郁发作时,患者可表现为情绪低落、寡言少语、兴趣淡漠、反应迟钝等症状,当躁狂发作时,患者可表现为突发性暴躁、情感高涨、思维活跃、精力充沛的症状,还具有攻击、威胁性[1-2]。BPD 可见于任何年龄段,但首次发病以青少年、儿童较为常见,其发病率呈现出逐年上升的趋势,具有变化快、病程长、病情重且反复的特点,终生患病率高达3.9%,给患者自身、家庭以及社会带来精神与经济双重负担[3-4]。BPD 患者存在认知功能异常,存在注意力、记忆、执行力损害,且损害程度与病程呈正比[5]。长时间的认知功能异常会导致BPD 患者出现严重的功能障碍,故而在针对BPD 患者情感症状干预的同时,针对认知功能异常相关的症状进行干预,能进一步促进患者康复以及重返社会。冲动行为指的是患者对自身或他人做出快速的、无计划的、不考虑会带来不利结果的行为倾向,且冲动行为与疾病严重程度密切相关,会加剧患者自伤、伤人、毁物等不良事件发生风险,增加疾病负担,药物治疗配合行为、认知干预是一种行之有效的方法[6]。医患共同决策(SDM)是指将传统的由护理人员主导的护理模式转变为患者、护士共同参与的管理模式,该模式有利于护患双方及时沟通,随时监控患者病情变化,并充分尊重患者意愿,制订合理的个体化护理方案,有利于提高护理质量[7]。基于此,本研究探究医患共同决策护理干预模式对BPD 患者认知功能与冲动行为的影响,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021 年1 月—2022 年9 月医院收治的88例BPD 患者作为研究对象。纳入条件:满足BPD诊断标准[8];听、说、读、写能力正常。排除条件:患呼吸衰竭、重要脏器功能不全等严重疾病者;有严重自杀倾向者;存在脑部外伤、癫痫、痴呆等脑部疾病者;哺乳期、妊娠期妇女;重度药物依赖者。按组间基本资料匹配原则分为对照组和观察组,各44 例,对照组中男19 例,女25 例;年龄25~47 岁,平均34.20±4.80 岁;病程1~6.5 年,平均3.54±0.85年;文化程度:初中及以下15 例,高中17 例,大学及以上12 例。观察组中男20 例,女24 例;年龄24~48 岁,平均34.40±4.7 岁;病程1~7 年,平均3.62±0.82 年;文化程度:初中及以下14 例,高中17 例,大学及以上13 例。两组基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经伦理委员会审批通过[伦审(2020)第L051108 号 ],患者或其家属签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 采用常规护理模式,即住院期间护理人员定期给予用药、饮食等护理指导以及健康知识宣教、安全管理、病情检测,医生定期进行心理辅导;出院后护理人员定期进行电话随访,了解患者病情并进行答疑。

1.2.2 观察组 采用SDM 护理干预模式。选择有BPD 管理临床经验的医生护士组成SDM 干预小组,其中护士长1 名(10 年以上工作经验),医生2 名(8年以上工作经验),护士7 名(5 年以上工作经验),小组成员均接受40 个课时的统一培训,培训内容包括:BPD 发病机制、认知功能障碍、冲动行为干预措施等,并定期进行考核。医生负责解释疾病;护士长负责为护士培训,并带领小组成员查阅相关文献及资料共同制订干预方案;护士负责具体实施。具体措施如下。

(1)第1 阶段(建立信任、明确角色):患者入院后,由护理人员向患者介绍医院环境并评估患者基本情况,与患者建立初步的治疗性护患关系;而后护理人员评估患者病情,介绍BPD 基本护理方法,同时介绍SDM 干预模式的目的与意义。

(2)第2 阶段(评估病情与风险):护理人员告知患者各项检查的必要性与其检查结果信息,依据目前患者病情,与患者进行治疗性沟通。护理人员通过文字、图像、视频等形式向患者及其家属详细介绍BPD 相关知识与各种护理方案,详细解释各方案的优势以及风险,同时解答患者的疑惑,鼓励患者充分参与到护理方案的制订中。

(3)第3 阶段(制订方案、共同决策):在实施护理过程中,始终贯彻以患者为中心的理念,鼓励患者参与到SDM 干预中,表达自身想法,护理人员尊重患者意见以及偏好合理制订、调整治疗与护理方案。

(4)第4 阶段(心理护理):护理人员通过一对一沟通、讲座等形式向患者讲解心理健康的重要性,鼓励患者通过聊天、写日记等方法排解负面情绪;鼓励患者多与家属、病友沟通,寻求家庭、社会支持。

1.3 观察指标及评价标准

(1)认知功能:干预前及干预6 个月后,采用精神分裂认知功能评测量表(SCoRS)[9]评价两组患者认知功能,包括与患者日常生活相关的20个问题,采用1~4 分计分法,得分越高表明认知功能越差。

(2)冲动行为:干预前及干预6 个月后,采用外显攻击行为量表(MOAS)[10]评价两组患者冲动行为,包含对物品攻击、自我攻击、体力攻击以及语言攻击4 个维度,均采用0~4 分计分法,总分(分)=语言攻击×1+对物品攻击×2+自我攻击×3+体力攻击×4,得分越高表明冲动行为越强。

(3)症状严重程度:干预前及干预6 个月后,采用阳性与阴性症状量表(PANSS)[11]评价两组患者症状严重程度。包括阳性症状、阴性症状、一般病理3 个维度,共30 个条目,采用1~7 级评分法,评分与症状严重程度呈正比。

(4)社会行为功能:干预前及干预6 个月后,采用大体功能评定量表(GAF)[12]、社会功能缺陷筛选表(SDSS)[13]评价两组患者社会行为功能。GAF 量表分为心理、社会、职业功能等维度,总分1~100 分,评分与社会行为功能呈正比;SDSS 分为10 项,依据“无”“轻”“中”“重”分别计为“0 分”“1分”“2 分”“3 分”,总分0~30 分,评分与社会行为功能呈反比。

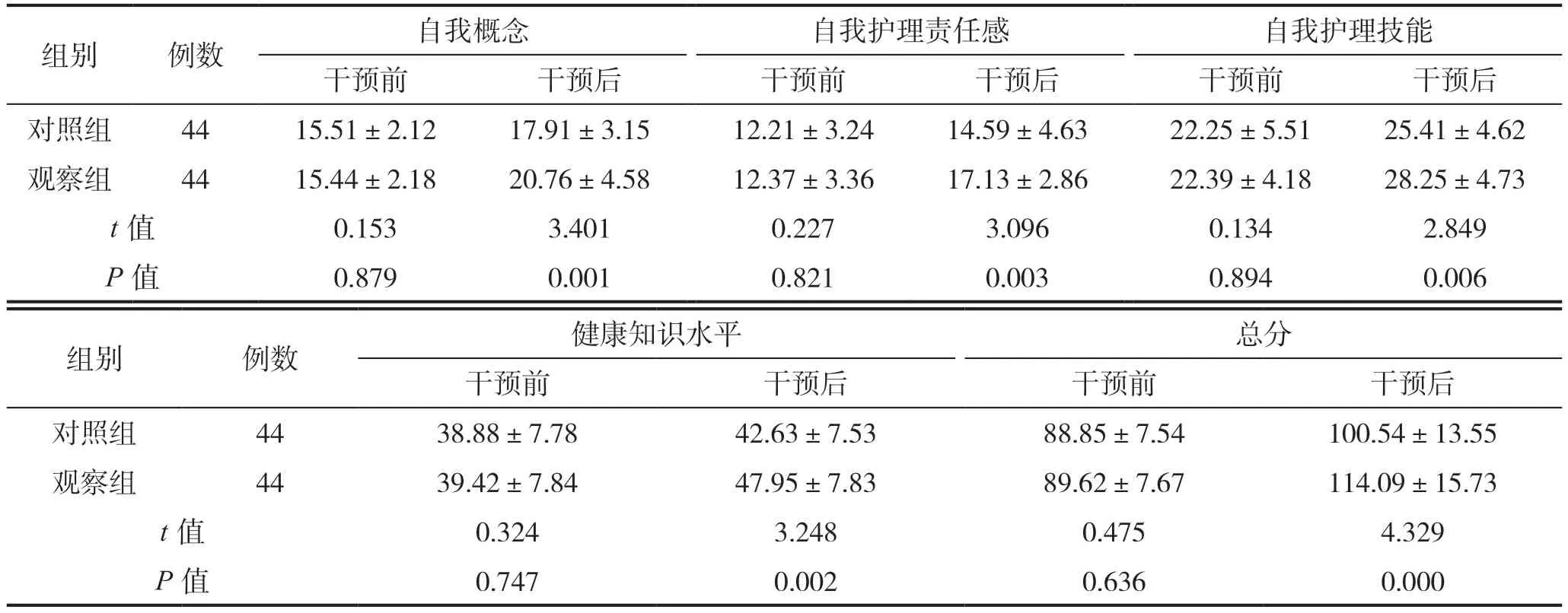

(5)自护能力:干预前后,采用自我护理能力量表(ESCA)[14]评价两组患者自我护理能力,包括自我概念、自我护理责任感、自我护理技能以及健康知识水平4 个维度,共43 个条目,采用0~4级评分法,得分与自我护理能力呈正比。

1.4 数据分析方法

使用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用“均数±标准差”表示,组间均数比较行t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

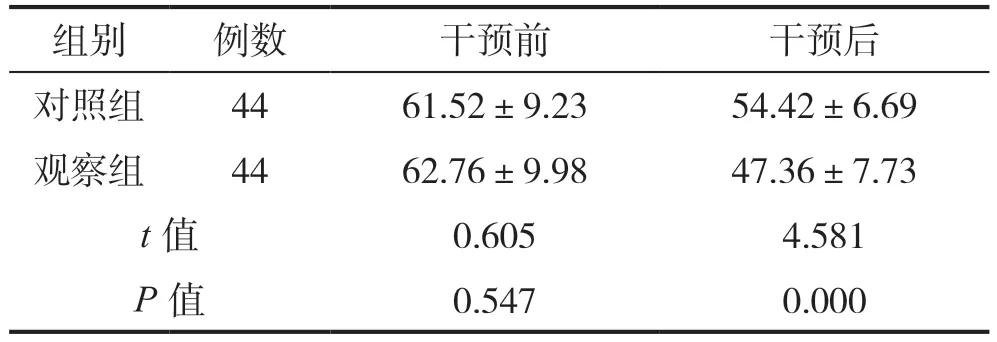

2.1 两组患者认知功能比较

护理干预前,两组患者SCoRS 量表评分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者SCoRS 量表评分均降低,但观察组患者的SCoRS量表评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者认知功能比较(分)

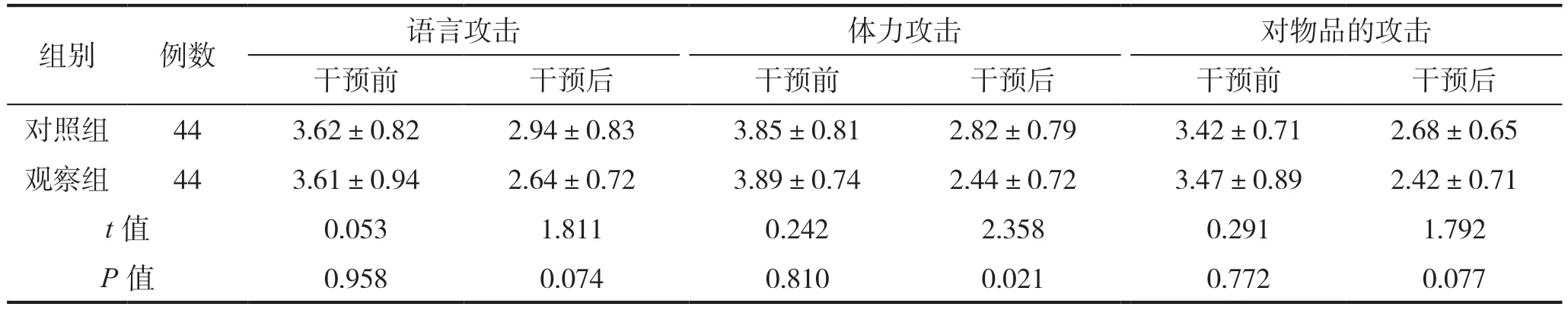

2.2 两组患者冲动行为比较

护理干预前,两组患者MOAS 量表各维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者MOAS 量表各维度评分均降低,但其中只有体力攻击维度评分和总分观察组患者低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者冲动行为比较(分)

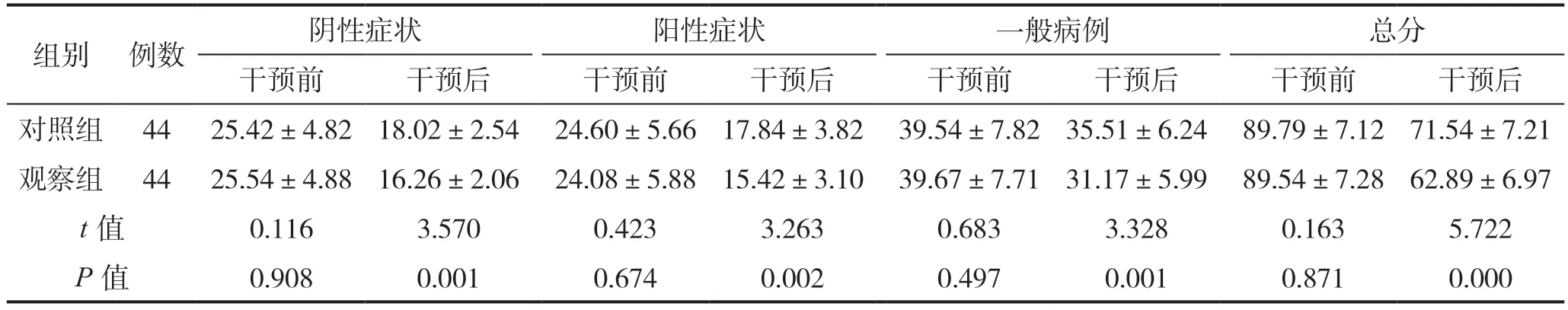

2.3 两组患者症状严重程度比较

护理干预前,两组患者PANSS 量表各维度评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者PANSS 量表各维度评分均降低,并且观察组患者各项评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者症状严重程度比较(分)

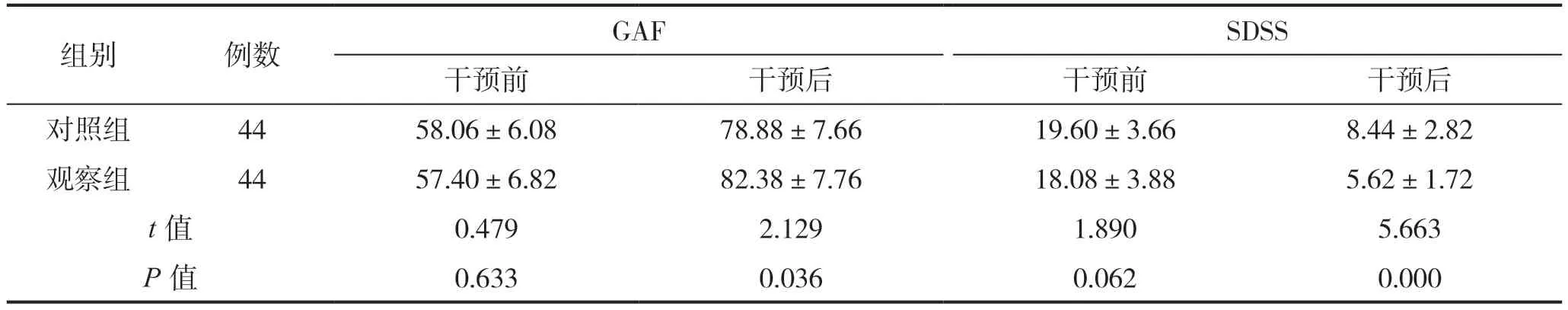

2.4 两组患者社会行为功能比较

护理干预前,两组患者GAF 量表、SDSS 量表评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者GAF 量表评分小组升高,而SDSS量表评分降低,组间比较观察组患者GAF 量表评分高于对照组,而SDSS 量表评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者社会行为功能比较(分)

2.5 两组患者自护能力比较

护理干预前,两组患者ESCA 量表各维度评分及总分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者ESCA 量表各维度评分及总分均升高,并且观察组患者各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者自护能力比较(分)

3 讨论

3.1 SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效改善患者认知功能与冲动行为

认知功能障碍与冲动行为均属于BPD 患者常见症状,认知功能障碍会严重影响患者患者的社会功能,进而影响患者疾病预后;冲动行为不仅会对患者自身或他人造成威胁和伤害,还会增加自身、家庭以及社会的经济与心理双重负担,还可能会加剧社会对精神病患者的歧视与恐惧心理,不利于BPD患者重返社会[15-17]。对于存在认知功能障碍与冲动行为的BPD 患者最为重要的是通过治疗与护理手段改善其症状,促使其恢复社会适应能力[18]。但在治疗与护理过程中,不同的方案存在不同的不良反应,且患者对治疗与护理方案的看法、依从性、参与度也会影响效果,表明患者参与临床决策对疾病康复的重要性。但BPD 患者常被认为是缺乏决策能力的人群,在传统的治疗、护理中常常忽视了患者的自主决定权,由医生、护理与家属代为决策。但WHO 强调即使是在精神疾病患者中仍然应该坚持“以患者为中心”的原则,鼓励患者参与到临床决策中,尊重患者的偏好与想法[19]。故本研究对观察组患者实施SDM 干预模式后发现,SCoRS 量表评分低于对照组,MOAS 量表体力攻击维度评分、总分低于对照组,说明SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效改善患者认知功能与冲动行为。SDM 干预模式鼓励患者参与到临床决策中,增强患者决策能力、决策自我效能与决策动机,促使患者更了解自身状态与疾病知识,修正其不规范行为,帮助患者建立治疗自信心,从而增强其认知功能,改善其冲动行为[20]。

3.2 SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效缓解其抑郁、躁狂程度

BPD 患者的抑郁、躁狂程度可直接反映疾病的严重程度,长期处于抑郁或躁狂状态不仅会对患者生活质量产生影响,还会增加患者自杀、自伤的风险[21-22]。而BPD 患者的治疗目标包括尽可能早的消除抑郁或躁狂症状,最大限度的降低自杀以及病残率,提高生活质量[23],故而缓解BPD 患者抑郁、躁狂程度至关重要。本研究结果显示,对观察组BPD 患者实施SDM 干预模式后,PANSS 量表各维度评分低于对照组,说明对BPD 患者实施SDM 干预模式,有助于改善患者抑郁、躁狂状态。在SDM干预模式中,鼓励患者参与临床决策,该决策过程刺激兴奋性神经递质大量释放,使大脑皮层达到兴奋状态,提高脑供血、供氧量,从而有益于患者神经细胞活性增强,发挥出改善患者心理状态的效果。且SDM 干预模式中,鼓励患者参与到自身的疾病管理中,发挥正向强化的积极作用,让患者感受到较强烈的社会认同感与支持感,缓解患者抑郁、躁狂等负面情绪,并通过心理护理帮助患者获得积极的情感体验,促进良好的健康心态[24]。

3.3 SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效提高其社会行为功能

BPD 患者的社会行为功能改善是其回归社会生活的关键[25],而其社会行为功能又与认知水平,人际交往能力、心理适应功能紧密相关[26]。本研究结果显示,实施SDM 干预模式的观察组患者GAF 量表评分高于对照组,而SDSS 量表评分低于对照组,说明对BPD 患者实施SDM 干预模式,有助于提高患者社会行为功能。SDM 干预贯穿BPD 患者治疗全程,通过与患者沟通、不断调整护理方案,在此期间,可不断强化患者疾病认知,纠正其错误认知与行为,改善其认知水平,从而提高其社会行为功能。在SDM 干预过程中重点关注患者心理状态,增加护理人员、家属、病友与患者之间的交流,改善患者人际交往能力,有益于社会行为功能的提高。SDM 干预尊重患者的自主决定权,在鼓励患者参与临床决策的过程中逐步消除患者负面情绪,恢复患者的社会适应能力,从而提升其社会行为功能[27-29]。

3.4 SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效提高其自护能力

本研究结果显示,实施SDM 干预模式的观察组患者ESCA量表各维度评分及总分评分高于对照组,说明对BPD 患者实施SDM 干预模式,有助于提高患者自护能力。这是因为患者在参与SDM 干预时,有利于提高患者对BPD 危害的认知程度,修正其不规范行为,使其更加积极地配合治疗,提升其自护能力。同时,越强的疾病认知与自主意识,越能减低患者病耻感,增强患者护理配合度,提高患者参与SDM 干预意愿,减少对疾病的不确定感,提升其自护能力[30]。

综上所述,SDM 干预模式应用于BPD 患者中能有效改善患者认知功能与冲动行为,缓解其抑郁、躁狂程度,提高其社会行为功能以及自护能力。但本研究仍存在一定的局限性与不足,样本选取范围单一,观察时间短,无法评估SDM 干预模式对BPD 患者的长期影响,但作为“以患者为中心”的新型护理模式,其对精神疾病患者临床应用价值仍需进一步深入探究。