东印度洋地区的数字秩序及演变趋势

2023-12-25张淑兰

张淑兰 刘 淼

【内容提要】数字时代,数字技术成为塑造国际竞争态势的核心要素。东印度洋地区的竞争态势不断变化,加快了地区数字秩序的生成。具体表现为三个特征:一是数字实力呈现梯队状分布,澳大利亚、新加坡和印度等数字实力较强;二是数字制度呈现出多元化的形式,形成了比较稳定的“友好型”互动关系格局;三是数字规范的内容丰富,但碎片化态势较强。这些特征的呈现,是域内国家数字战略不断发展、地缘战略需求和国家利益诉求等多种因素综合影响的结果。未来,东印度洋地区数字实力分布将在较长时间内保持现有结构,各国更有望拓展在海事领域的数字合作。但是,数字治理机制恐难以取得突破。同时,地区数字规范可能会出现三种不同的发展倾向。

国际秩序往往发端于国际体系核心区域的地区秩序(1)孙学峰:《数字技术竞争与东亚安全秩序》,《国际安全研究》2022年第4期,第67页。。东印度洋是印度洋的核心区域,从印度南部(东经78°)向东至大洋洲大陆,向南至南海,包括孟加拉湾、安达曼海以及印度尼西亚群岛以南海域(2)Anthony Bergin,David Brewster,Fran ois Gemenne and Paul Barne,“Environmental Security in the Eastern Indian Ocean,Antarctica and the Southern Ocean a Risk Mapping Approach,”IRIS,May 2019,p.19.,域内有印度、斯里兰卡、孟加拉国、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、东帝汶和澳大利亚10个国家(3)Bateman Sam,Bergin Anthony,Our Western Front-Australia and the Indian Ocean,Canberra:Australian Strategic Policy Institute,2010,p.47.。该地区在地理空间上由东南亚、南亚、澳大利亚三个独立且截然不同的区域组成,一般没有被视为具有统一治理安排的区域。但是,地理、气候和文化使得该地区早在1000年前就已经形成了发达的贸易网络体系,成为一个高度互联互通的空间存在(4)David Brewster,“New Maritime Governance and Cooperation Arrangements in the Eastern Indian Ocean:Challenges and Prospects,”in Jivanta Schottli eds.,Maritime Governance and South Asia(2018),Singapore:World Scientific Publishing Co,p.119.。近年来,世界三分之一的贸易往来和石油运输经过马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡、望加锡海峡和南海,使得东印度洋地区的战略重要性得到提升。地处印度洋与太平洋的核心,东印度洋地区联通非洲海域、南太平洋和欧洲海岸,不仅是“21世纪海上丝绸之路”与“数字丝绸之路”的重要通道,更是美国“印太战略”、印度“东向行动”政策和澳大利亚“西进”政策的汇集区域。美国及其盟友将印太地区划分为西太平洋和东印度洋地区、以不同的政策制衡中国(5)Commodore Lalit Kapur,“Reviving India-France-Australia Trilateral Cooperation in the Indian Ocean,”DPG Policy Brief,Vol.7,No,31,2022,p.7.,东印度洋地区之于我国的战略重要性愈发上升。

数字时代,数字技术成为塑造国际竞争态势的核心要素。21世纪初期,东印度洋地区国家间数字实力的差距比较大,各国数字互动比较少,也没有达成关于规范国家数字行为的集体共识。2014年前后开始,区域内国家纷纷调整了数字战略与外交政策,围绕数字治理形成了复杂的合作与竞争局面。在虚拟空间与物理空间不断交叠、耦合的背景下,东印度洋地区亦成为大国博弈的前沿地带,该地区的数字秩序初显端倪。目前,国内外学术界不但缺乏从整体性视角研究东印度洋地区的格局与秩序,而且尚未关注该地区的数字秩序。鉴于次区域的生态深刻影响着地区秩序的形成与演变,本文从数字实力、制度形式与数字规范的视角,勾勒东印度洋地区的数字秩序,分析其形成要素并前瞻其未来,从而拓展对全球数字秩序的认识,并丰富数字领域的地区秩序研究,以更好地推动中国“数字丝绸之路”的建设。

一、数字秩序的判断标准

现实主义学派的基辛格(Henry Kissinger)认为,国际秩序包括“一套被普遍接受的规则、制度”,但更强调国际秩序的物质性基础,关注“在规则失效的情况下实施约束、防止一个政治单元征服其他所有政治单元的均势”的作用(6)Henry Kissinger,World order,New York:Penguin,2014,p.9.。而自由制度主义学派和建构主义学派认为,的确应该关注国际秩序的物质性基础,但也不能忽视理念性要素。例如,自由制度主义学派的伊肯伯里(John Ikenberry)认为,“国际秩序不仅仅是权力集中的产物,而且构成国际秩序的规则和制度并与国家权力的兴衰有着更为复杂的关系。”(7)Ikenberry,G.John,“The End of Liberal International Order,”International Affairs,Vol.95,No.1,2018,pp.7-23.建构主义学派的卡赞斯坦(Peter Katzenstein)则认为,各地区的内部结构、制度形式、认同形式不同,地区秩序便不尽相同(8)[美]彼得·卡赞斯坦:《地区构成的世界:美国帝权中的亚洲和欧洲》,秦亚青、魏玲译,北京大学出版社,2006年,第21页。。同时,阿米塔·阿查亚(Amitav Acharya)认为,应从四个维度理解世界秩序,包括高度(代表权力的分配,构成了国际等级制度和国家间排序的基础)、长度(代表秩序的程度与扩散,注重的是全球范围内的地区秩序)、深度(指的是秩序的质量、活力和合法性)和时间(即秩序的短暂性)(9)Amitav Acharya,The End of American World Order,Cambridge:Polity Press,2014,pp.10-11.。归根结底,“国际秩序是特定时期内制度、规范和权力的分配”。(10)Amitav Acharya,Constructing Global Order:Agency and Change in World Politics,Cambridge:Cambridge University Press,2018,pp.3-13.

随着信息技术的发展,数字秩序的内涵不断拓展。本文融合现实主义、自由制度主义与建构主义三种路径,兼顾国际秩序的物质性基础与理念性要素,从权力结构、制度形式、国际规范三个维度分析东印度洋地区的数字秩序,既关注行为体的力量分配状况、位置排列次序,也关注指导各国行为的准则与规范。

首先,关注权力结构,即行为体的力量分配状况和位置排列次序。形成有助于维持集体共识的力量对比,是生成与维持数字秩序的基础。当建立起相对协调的实力分布后,即使面对集体共识和规则被打破的情况,国家也有能力对其他国家和自身行为施加约束。根据约瑟夫·奈(Joseph Nye)、大卫·贝茨(David Betz)、亚当·西格尔(Adam Segal)对网络权力的定义,一国的数字实力包括客观现实中累计的物质要素,也包括吸引力、说服力等软实力。由此,本文使用中国信通院发布的数字经济指数、哈佛大学发布的国家网络能力指数(NCPI),对东印度洋地区国家的数字实力进行分析。但是,由于以上两个指标仅统计了30-60个国家,统计时间仅涉及2019-2023年,因而本文选取哈佛大学发布的网络就绪指数(NRI)(11)网络就绪指数由世界经济论坛、欧洲工商管理学院和哈佛国际发展研究所于2001年联合开发,是世界上最早评估国家信息科技水平的指标体系。参见:G.Kirkman,C.Osorio,J.Sachs,“The Networked Readiness Index:Measuring the Preparedness of Nations for the Networked World,”Global Information Technology Report,2001-2.、联合国发布的电子政务指数(EGDI)(12)联合国发布的电子政务指数对各国政府的数字发展水平进行综合评估,并非对一国电子政务发展的简单评价。参见:United Nations,“E-Government Development Index (EGDI),”https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index,访问时间:2023年8月10日。进行补充分析。

其次,关注制度和机制。当各国进行经常性的交往,而且它们之间的互动足以影响各自的行为,进而通过共同的制度安排对合作进行协调时,数字秩序便建立了起来。因此,数字秩序的另一个重要内容,是协调国家间数字政策与互动关系的数字治理制度与机制。

最后,关注国际准则和规范。当国家达成集体共识并将这一共识内化为具有约束力的行为准则时,数字秩序便得以建立。因此,分析数字秩序,必须对数字规范加以关注。当国家对集体共识的遵守程度比较低时,数字规范的内容就比较单一。当国家之间不断达成集体共识,并能够将这些共识转化为约束国家行为的基本准则时,数字规范的内容便会不断扩展。

二、东印度洋地区数字秩序的特征

21世纪初期,东印度洋地区的国家数字实力差距比较大,虽然初步建立起了管理数字资源要素及国家间互动关系的制度安排,但是并没有形成具有约束力的数字规范。近年来,东印度洋地区的国家数字实力分布、区域数字治理制度和数字治理规范发展迅速,地区的数字秩序呈现出明显的三个特征。

第一,国家数字实力呈梯队状分布,澳新印三国位居中心。21世纪初期,东印度洋地区国家的数字化发展差距比较大,澳大利亚和新加坡的网络就绪指数及电子政务指数排名在全球前15位,而其他国家的全球排名大多在50位以后。2014年以来,东印度洋地区的国家数字实力分布呈现出明显的梯队状结构,形成了有助于维持规则的力量对比。

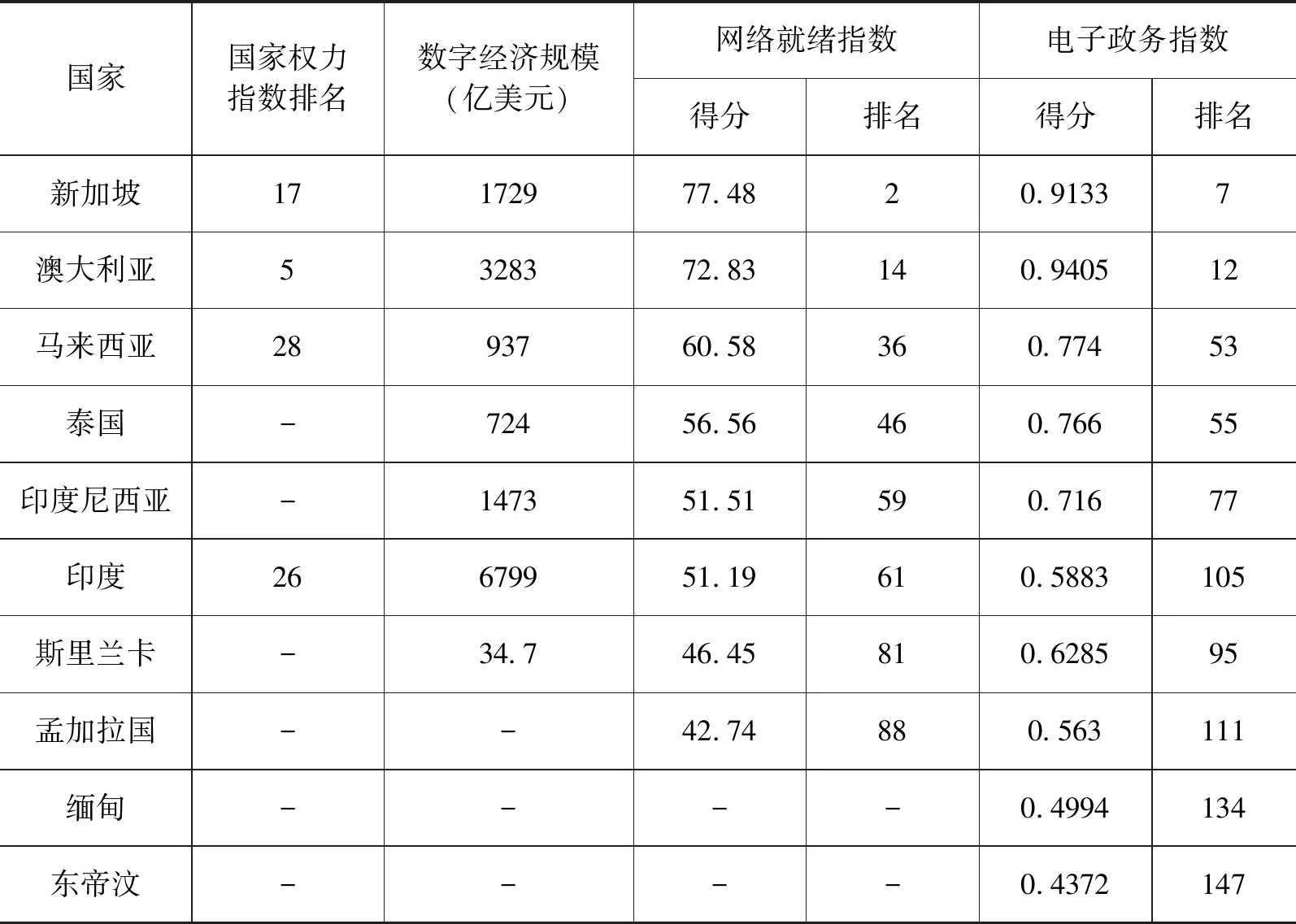

表1 东印度洋地区十国数字实力评价指标(2022年)

首先,澳大利亚、新加坡、印度是东印度洋地区综合数字实力最强的国家,稳居第一梯队。据国家网络权力指数显示,2022年澳大利亚、新加坡和印度排名分别位居全球第5、17、26位(14)数据来源:Julia Voo,Irfan Hemani,Daniel Cassidy,“National Cyber Power Index 2022,”p.26.,2021年三国数字经济规模均突破1700亿美元(15)数据来源:《全球数字经济白皮书(2022年)》,访问时间:2023年8月20日。。其中,澳大利亚在国家网络权力指数中的防御分指标排名从2020年第11位上升到2022年第1位,印度从第24位上升到第20位(16)Julia Voo,Irfan Hemani,Daniel Cassidy,“National Cyber Power Index 2022,”Julia Voo,Irfan Hemani,Daniel Cassidy,“National Cyber Power Index 2020,”Harvard Kennedy school Belfer Center for Science and International Affairs Report,September 2020,p.12.,表明两国有着强大的防御性网络权力。此外,印度还展现了强劲的数字化发展势头,2016年网络就绪指数排名从第91位上升至2022年的第60位,是东印度洋地区排名位次上升最快的国家。2021-2023年间,其电子产品出口量增加了一倍多(17)“Modi Woos Global Semiconductor Players with Talent,Tax Incentives Pitch,”Mint,July 28,2023.。但也应该看到,2022年新加坡、澳大利亚和印度的网络就绪指数得分分别为77.48、72.83、51.19,电子政务指数得分分别为0.8108、0.7009、0.5883,新加坡和澳大利亚排名均位于全球前20名,而印度位于60名左右(18)数据来源:Soumitra Dutta,Bruno Lanvin,“The Network Readiness Index 2022 Stepping into the New Digital Era,”pp.32-34;United Nations Department of Economic and Social Affairs,“E-Government Survey 2022,”访问时间:2023年8月20日。,表明印度的数字生态建设与新加坡和澳大利亚两国相比,仍然存在一定的差距。

其次,印度尼西亚、马来西亚、泰国和斯里兰卡是具有数字化发展潜力的第二梯队国家,2022年网络就绪指数排名在30-80名间,电子政务指数排名在50-100名间(19)同上。。其中,印度尼西亚、马来西亚和泰国三个东南亚国家的数字基础设施建设良好,互联网连接容量高、价格低。2021年网络覆盖率、3G和4G网络覆盖率均达到94%以上(20)数据来源:World Bank,“World Bank Database,”https://data.worldbank.org/,访问时间:2023年8月25日。,超过90%的人口能够使用互联网,带宽也跃升至千万兆比特/秒,网络下载速度超过16兆比特/秒(21)数据来源:ITU,“Statistics,”https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx,访问时间:2023年8月28日。。尤其是,印度尼西亚的数字经济规模已经发展到1473亿美元规模(22)数据来源:《全球数字经济白皮书(2022年)》,访问时间:2023年8月20日。,网络就绪指数排名从2015年的第79位上升至2022年的第59位,2022年电子商务市场规模达453.6亿美元(23)数据来源:Statista,“eCommerce,”https://www-statista-com.eu1.proxy.openathens.net/outlook/dmo/ecommerce/india,访问时间:2023年8月25日。,成为该地区仅次于印度的第二大电子商务市场。相比之下,斯里兰卡的互联网费用降低至10-15美元/月,1千兆字节流量的价格也降低到1美元以下(24)数据来源:ITU,“Digital Development Dashboard,”https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx,访问时间:2023年9月8日。。但是,互联网使用率仍然只有66.68%(25)数据来源:World Bank,“World Bank Database,”访问时间:2023年8月25日。,与印度尼西亚、马来西亚和泰国有着一定的差距。

最后,孟加拉国、缅甸、东帝汶的数字化发展仍处于初级阶段,2022年网络就绪指数排名均在80名以后,电子政务指数排名均在110名之后,属于第三梯队国家。这些国家的数字基础设施比较落后,到2022年,分别只有29.1%、38.9%、44%的人口能够使用互联网(26)同上。,东帝汶互联网费用更是高至98.9美元/月,是东印度洋地区互联网费用最高的国家(27)数据来源:Broadandchioces,“Internet Accessibility Index2022,”https://www.broadbandchoices.co.uk/features/internet-accessibility-index,访问时间:2023年9月8日。。但是,孟加拉国电子商务发展迅速,2022年电子商务市场规模达67.4亿美元(28)数据来源:Statista,“eCommerce,”访问时间:2023年8月25日。。

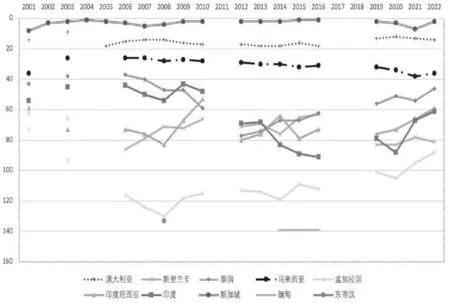

图1 东印度洋地区国家网络就绪指数排名情况(2001-2022年)

资料来源:综合整理自Soumitra Dutta,Bruno Lanvin,“The Network Readiness Index 2011-2022,” Global Information Technology Report,2001-2022.(29)网络就绪指数每年的样本量不同,2001年统计有75个国家,2003年有102个国家,2006年有127个国家。此后统计的国家数量逐年上升,2022年统计量稳定在131个国家左右,因而各国的排名波动较大。

整体来看,自21世纪以来,东印度洋地区信息通信技术扩散良好,各国数字竞争力有了明显提高。2021年东印度洋地区固定宽带价格占国民总收入百分比平均为6.45%,移动宽带价格占国民总收入百分比平均为1.27%,移动数据和语音价格占国民总收入的百分比平均为3.29%,均低于世界平均水平(30)数据来源:ITU,“Digital Development Dashboard,”访问时间:2023年9月8日。。但是,该地区国家较少涉足半导体研发生产等数字前沿行业,对他国微芯片技术的依赖程度比较高,因而比较容易受到全球供应链短缺、中断和关闭的影响。

第二,数字制度形式呈现多元化的特征,形成“友好型”互动关系格局。21世纪初期,东印度洋地区管理国家间关系的数字制度形式比较单一,域内国家关系的制度化水平比较低。各国大多依托综合议题下的双边对话机制展开技术合作。相关论坛均涵盖政治和经济等多类议题,对科技议题的关注不足。各国也没有签署聚焦数字贸易领域的专项协定,仅达成了最低限度的共识。例如,印度尼西亚与澳大利亚多以部长级论坛就科技问题进行定期对话,但是并没有与东印度洋沿岸的东盟成员国(如缅甸和泰国)建立发展性的制度化伙伴关系,与孟加拉国和斯里兰卡的关系也没有得到明显发展。自2014年印度推出“东向行动政策”、2016年澳大利亚也因响应美国“印太战略”而对地区战略进行调整之后,各国经济依赖程度不断加深,建立起了协调合作的制度安排,地区的数字制度得到显著发展。数字领域的对话机制不断发展,对话形式更为多样,会晤级别越来越高。

首先,东印度洋地区出现了聚焦网络安全的双边对话新机制。2016年建立了澳大利亚-印度网络政策对话,迄今已举办五届;2017年建立了澳大利亚-印度尼西亚网络政策对话,迄今已举办三届;2022年建立了印度-澳大利亚外长网络框架对话。

其次,综合性的多边对话机制新增了数字合作的内容。依托东盟、环印度洋地区联盟和环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议等政府间组织,东印度洋地区在2020年新成立了东盟数字部长会议、环印度洋联盟科学技术和创新工作组,在2022年新建立了环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议网络安全合作专家组、印澳网络安全联合工作组和信息通信技术联合工作组。最值得一提的是,2020年建立的澳大利亚-东盟年度峰会机制,已产出《澳大利亚-东盟数字化转型和未来技能倡议》等成果(31)“Australian Mission to ASEAN,The ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership,”https://asean. mission.gov.au/aesn/CSP.html,访问时间:2023年9月13日。。2022年,澳大利亚积极申请成为环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议的观察员。

最后,地区内国家间、域内国家间关系的制度化水平不断提升,并将数字合作纳入伙伴关系框架,推动了地区数字制度的建设。在2014-2023年的九年间,东印度洋地区国家进行了近十余次伙伴关系的升级。澳大利亚和印度的表现最明显。澳大利亚在2015年与新加坡、2018年与印度尼西亚、2020年与印度、2021年与马来西亚由战略伙伴关系升级至全面战略伙伴关系。澳大利亚和印度的《全面战略伙伴关系联合声明》强调“要发展数字经济、网络安全、关键技术和新兴技术等领域”,(32)“Joint Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between Republic of India and Australia,”https://www.dfat.gov.au/geo/india/joint-statement-comprehensive-strategic-partnership-between-republic-india-and-australia,访问时间:2023年11月1日。由此建立了更加具有针对性的网络和关键技术伙伴关系。2020年,印度和澳大利亚签署了《后勤保障安排》《国防科技实施安排》,发展了国防部门和国防科学技术研究机构的交流合作制度,就防务数字化、国防安全技术等“高级政治”领域展开合作,尤为关注海事防御和海上网络安全等海洋议题。澳大利亚与印度尼西亚的《全面战略伙伴关系行动计划(2020-2024)》强调,在“工业4.0领域的合作机会”十分重要。(33)“Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2020-2024),”https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/plan-of-action-for-the-indonesia-australia-comprehensive-strategic-partnership-2020-2024,访问时间:2023年11月1日。澳大利亚与泰国的《战略伙伴关系声明》明确表示,“数字贸易和数字创新、开放和协作的科学与创新对于推动经济复苏至关重要”。(34)“Joint Declaration on a Strategic Partnership between the Kingdom of Thailand and Australia,”https://www. dfat.gov.au/geo/thailand/joint-declaration-strategic-partnership-between-kingdom-thailand-and-australia,访问时间:2023年11月1日。澳大利亚和马来西亚的《全面战略伙伴关系联合声明》指出,“数字贸易和数字创新、开放和协作的科学与创新对于推动经济复苏至关重要”,两国“将继续通过多边和区域机制开展科技合作”,“以减少数字贸易壁垒,建立起开放的数字贸易规则。”(35)“Joint Statement on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and Malaysia,”https://www. dfat.gov.au/geo/malaysia/joint-statement-comprehensive-strategic-partnership-between-australia-and-malaysia,访问时间:2023年11月1日。同时,澳大利亚建立了面向南亚的区域援助制度,并首次将战略重心向斯里兰卡和孟加拉国倾斜。2021年澳大利亚向斯里兰卡提供了500万美元援助,援助了约4200个无线电船舶跟踪装置,并帮助斯里兰卡建立边境风险评估中心,提高获取情报和共享数据的能力(36)David Brewster,“Australia Begins to Step it up in the Northeast Indian Ocean,”https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-begins-step-it-northeast-indian-ocean,访问时间:2023年9月8日。。2022年澳大利亚投入1020万美元帮助孟加拉国挖掘在数字领域的发展机遇(37)“Australia Eyes New Opportunities in Bangladesh’s Digital Sector,”https://en.prothomalo.com/science-technology/science/australia-eyes-new-opportunities-in-bangladeshs-digital-sector/,访问时间:2023年9月15日。。由此,在现有制度框架的基础上,各国不仅加强了执法机构之间的信息交流制度建设,还加强了学术界和智库的合作。

综合来看,东印度洋地区形成了自上而下的、以政府为主导的数字合作制度和机制。同时,这些数字合作制度和机制也为企业、行业协会合作提供了行为导向,塑造了“友好型”互动关系格局。但也应该看到,基于零散小多边和多边协议建立起的集体合作机制极为松散,在带来数字治理机制灵活性的同时,也存在制度有效性较低的问题。

第三,数字治理规范性内容丰富,但碎片化较强。21世纪初期,东印度洋地区没有建立起具有约束力的数字规范,既没有治理的基本原则,也没有关注政府在数字治理中的主导权等问题,规范内容单一、数量匮乏。各国将焦点集中在社会安全议题的数字规范上面,但没有建立起在经济安全和政治安全领域的数字规范。

随着全球数字经济的发展,尤其是2013年美国“棱镜门”事件爆发后,东印度洋地区各国政府不仅关注宏观层面的数字治理理念和网络安全原则,而且纷纷提出关于网络治理主体、网络威慑与网络攻击,以及如何对跨境数据流动进行监管等具体议题的主张,就“建立基于规则的网络空间”达成普遍共识。在数字经济和数字贸易领域,各国缔结了有关多个专项协定,确立了实质性行为准则,签署了专门的《2018年东盟-澳大利亚数字贸易标准倡议》《2022年新澳数字经济协定》,而宽泛的《2019年印度尼西亚-澳大利亚全面经济伙伴关系协定》《2020年区域全面经济伙伴协定》《2022年印度澳大利亚经济合作和贸易协定》均表示将设置聚焦数字贸易的专门章节。由此,各国对于数字规范的主张更加明确,数字规范的内容得以不断丰富起来。但是,各国对现有网络空间规范的接受程度不同,即对美国和欧盟提出的多利益攸关方规范(38)多利益攸关方规范强调以多利益主体为核心实现自下而上的治理,推崇现有国际法对网络空间的适用性,由美国、欧盟等西方国家提出。其中,在政府参与程度和数据流动方面,美式数字规范和欧盟数字规范有所不同,欧盟强调有限制性的政府干预及数据流动,美国强调政府不干涉原则和不受限制的跨境数据自由流动。,以及中国提出的网络主权规范(39)网络主权规范以网络主权理念和多边主义原则为主,强调本地数据保护和政府主导,认为国家应在平等的基础上实现在网络空间中的合作。的看法不同,在维护网络空间自由与将网络空间重新纳入国家主权之间存在分歧。因此,地区数字规范整体呈现碎片化发展态势。

首先,澳大利亚对多利益攸关方规范的接受程度比较高。这一数字规范以新自由主义理念为基础,强调网络空间是不受特定国家管辖的全球公共空间,应该由企业、公民、国际组织和政府等多元主体共同参与治理(40)Chen,Xuechen,Yifan Yang,“Different Shades of Norms:Comparing the Approaches of the EU and ASEAN to Cyber Governance,”The International Spectator,Vol.57,No.3,2022,pp.48-65.,建设开放、自由、安全和有保障的网络空间。澳大利亚较为青睐美式数字规范,认为应该淡化政府的治理角色,实现自下而上的、以企业自我监管的事后监管模式,确保自由的、不受约束的信息流动。但是,在这一规范的背后,事实上是强调技术先发国家对全球信息的监控。

其次,印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚根据本国国情选择性地吸收多利益攸关方数字规范,也部分地接受了非西方国家推崇的网络主权规范。例如,印度反对美国提出的不加限制的数据自由流动,部分地接受了欧盟提出的限制性数据流动规则,也在一定程度上认可中国提出的数据本地化流动规则。这意味着印度要求建立有序、开放的网络空间,认同以政府为主导的自上而下的治理原则,认为国家应在平等基础上在网络空间进行合作,支持主权国家在制定网络空间公共政策中的重要作用。在现有国际法的适用性方面,印度尼西亚与中国、俄罗斯持有相同的态度,反对“在不审查网络空间活动背景的情况下自动使用现有法律”,“需要进行相应调整”,呼吁在《联合国宪章》基础之上制定特别法对网络空间进行治理,“以逐步制定具有约束力的国际规范”(41)Indonesia,“Indonesia’s Response on the Pre-Draft Report of the UN OEWG on the Developments in the Field of ICT in the Context of International Security,”https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/indonesia-respose-to-oewg-ict-initial-pre-draft.pdf,访问时间:2023年11月3日。。

最后,新加坡在一定程度上认可多利益攸关方数字规范。在2020年联合国开放式工作组上发表的报告中,与美国有着相同的态度,认可“现有国际法及《联合国宪章》对网络空间的适用性”(42)Singapore,“Singapore’s Written Comment on the Chair’s Pre-Draft of the OEWG Report,”https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/04/singapore-written-comment-onpre-draft-oewg-report.pdf,访问时间:2023年11月1日。。但是,新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚更希望在网络主权规范和多利益攸关方规范之外,发展东盟数字规范。这一规范强调在尊重国家主权、不干涉内政和非正式原则的基础上,超越以价值观为导向的西方数字管理规范,开辟属于东盟的“第三条道路”。

三、东印度洋地区数字秩序的主要影响因素

在国家数字战略、地缘战略需求和国家利益等多个因素的综合影响下,东印度洋地区国家调整战略区域重心,对数字资源进行优化排序并展开多层次的互动,推动了东印度洋地区数字秩序的生成与维持。

第一,国家数字战略的启动效应决定了区域国家的数字实力分布。21世纪初期,除澳大利亚和新加坡之外,大多数东印度洋地区国家的数字战略处于起步阶段。随着全球对数字技术重视程度的提升,各国纷纷颁布针对性数字战略,使国家间数字鸿沟减小,推动东印度洋地区由不协调的力量分布向阶梯状结构演变。

澳大利亚和新加坡是最早启动数字战略的国家。在20世纪八九十年代,澳大利亚和新加坡实施了公共部门数字化发展计划,对数字领域的资源投入力度巨大。澳大利亚在颁布《2016年网络安全战略》后,不仅首次设立了网络事务大使作为“网络外交官”管理网络事务,还在2020年对创新、全球责任和影响力、网络伙伴关系、网络防御和网络能力五个领域投资2.3 亿美元(43)Australian Government,“Australia’s Cyber Security Strategy,”https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/PMC-Cyber-Strategy.pdf,访问时间:2023年11月6日。。新加坡政府则认识到占该国GDP一半产值的中小企业的潜力,推出针对中小企业的数字化转型路线图。由此,两国仍然能够保持在东印度洋地区的相对数字实力优势,长期处于第一梯队上游。

印度在2006年实施了电子政务计划,2016年提出了“数字印度”战略。该战略不仅专门部署了面向农村地区的项目,还推动了面向偏远地区的宽带高速公路项目,通过协调统一执行标准,极大地改善了农村地区的网络连接状况(44)Nagpal,Vineet,Anup Sharma,Ravinder Nath Rajotiya,“Digital India and e-Governance:Talent and Technology for India Tomorrow,”Governance,Vol.9,No.2,2020,pp.123-128.。由此,印度展现出远远超过其经济发展水平的数字创新表现,据《2022年全球创新指数报告》显示,印度连续第12年高居创新成就者榜首,除基础设施之外,每个创新指标都处于中高收入群体水平,使其能够从第二梯队下游进入东印度洋地区的第一梯队。

印尼于2007年颁布网络安全政策,2016年配套设置了协调性法律法规及国家网络安全框架,此后,还将《2020-2024数字化转型路线图》与《2020-2024 年中期发展计划》相结合(45)Official Website of the International Trade Administration,“Indonesia:Digital Economy Opportunities,”https://www.trade.gov/market-intelligence/indonesia-digital-economy-opportunities,访问时间:2023年10月30日。,并将信息通信技术基础设施列为国家中期计划的重大项目。设立了信息安全协调小组、信息安全理事会、互联网基础设施安全事件响应小组,以及国家网络和加密机构来监管和保护国家网络空间(46)Wati,Lidia Tri Chris Nia,Mahmud Syaltout Syahidullhaq,Bimantoro Kushari Pramono,“Comparative Analysis of Cyber Sovereignty:Case from Indonesia and Iran,”JUSS,Vol.6,No.1,2023,pp.27-54.。相关机构由总理直接领导或直属于部委,使相关部门有足够的权力推动其他政府部门优先实施数字政策(47)Apriliyanti,Indri Dwi,“Digital Divide in ASEAN Member States:Analyzing the Critical Factors for Successful e-government Programs,”Online Information Review,Vol.45,No.2,2021,pp.440-460.。由此,印尼发展成为东南亚数字经济实力最强的国家,与澳大利亚、新加坡等国的差距不断缩小,从东印度洋地区的下游进入第二梯队的上游。

2016年以来,马来西亚、泰国和斯里兰卡将数字化转型作为发展经济的重要措施,实现了数字实力的显著提升。马来西亚将《2021-2030年数字经济蓝图》与《2030年共享繁荣愿景》相匹配(48)Economic Planning Unit,Prime Minister’s Department,“Malaysia Digital Economic Blueprint,”https://www. ekonomi.gov.my/sites/default/files/2021-02/malaysia-digital-economy-blueprint.pdf,访问时间:2023年10月28日。,泰国将“泰国4.0”战略与东部经济走廊倡议相结合,斯里兰卡将《2020-2025数字战略》与《2025愿景》相结合。但是,由于三国仍然处于将国家总体数字建设框架与中长期发展愿景相结合的阶段,其数字化转型进程落后于新加坡、澳大利亚和印度。因此,长期处于东印度洋地区的中上游水平。

孟加拉国早在2008年就已经提出了“数字孟加拉”战略,但国家没有对该战略目标进行全面的解读,也没有设置相应的监管措施,更没有部署宽带网络建设项目,使得农村地区的网络连接没有得到改善。缅甸没有颁布国家数字化发展战略,只在2018年颁布了《数字经济路线图》。这些国家普遍面临着人民受教育程度比较低的难题。在缺乏央地协调行动的情况下,数字基础设施建设不足,人民数字素养提升缓慢,极大地阻碍了国家数字实力的发展,使得这些国家在东印度洋地区长期属于下游水平。

第二,国家地缘战略需求的变化,影响了地区数字制度形式及互动关系格局。长期以来,东印度洋地区的域内国家互动有限,没有将该地区列为战略规划的重点。自2014年以来,随着域内外国家纷纷加强在该地区的战略部署,该地区的地缘战略需求不断上升,这既包括发展自身实力的需求,也包括防范域外大国的需求,尤以澳大利亚和印度的反应较为强烈。由此,域内国家数字互动强度提升,构建起了共同的制度安排以对合作进行协调。

早年间,澳大利亚一直有着角色定位上的困难,认为其既不在亚太地区之内,也不在亚太地区之外。因此,澳大利亚长期将战略重心置于南太平洋一侧。2014年以来,随着美日等大国推行“印太”概念,并加强对东印度洋的重视,澳大利亚获得了更为广泛的战略活动空间,其摆脱边缘角色、成为“战略环境中心”的需求不断上升。而与美国的盟友关系也使澳大利亚对华威胁感知不断加深,十分警惕中国在东印度洋的常规军事技术升级。由此,澳大利亚开始寻求扩大在东印度洋的优势。《2016年国防白皮书》中首次将“印度洋作为重要战略关注点”,(49)Australian Government,Department of Defence,“2016 Defence White Paper,”https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/defence-white-paper,访问时间:2023年9月29日。《2020年国防战略》中明确将“印度洋东北部、东南亚大陆及其海域,再到巴布亚新几内亚和西南太平洋等邻近区域”,列为“最具有直接战略利益的区域”(50)Australian Government,“National Defence Strategy Review 2023,”https://www.theaustralian.com.au/wp-content/uploads/2023/04/NationalDefence-DefenceStrategicReview.pdf,访问时间:2023年9月29日。,《2023年国防战略审查报告》进一步明确,“要重点向印度洋地区尤其是东北印度洋地区方向拓展防务合作”,“优化防御性网络实力和信息作战能力”,成为“维护邻近地区稳定、安全和主权”的主要力量(51)Australian Government,“National Defence Strategy Review 2023,”访问时间:2023年9月29日。。在这一战略规划下,澳大利亚对国家资源进行优化排序和调整,积极发展与东印度洋地区国家的关系,发布了针对东北印度洋海事安全、贸易和互联互通的支出计划,预计将投入3650万美元加强信息共享、基础设施建设和区域合作(52)Minister for Foreign Affairs Minister for Women Senator the Hon Marise Payne,“Enhancing Engagement in the North East Indian Ocean,”https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/enhancing-engagement-north-east-indian-ocean,访问时间:2023年10月23日。。2021年,在印度牵头成立印度洋地区信息融合中心之后,澳大利亚专门指派一名联络员负责与该机构进行信息共享业务联络。

由于印度半岛从地理层面将印度洋分为东西两部分,印度长期将战略重心和海军部署重点置于北印度洋及西印度洋一侧,忽视了在东印度洋地区的发展。随着2014年莫迪上台后开始推行“东向行动”政策,印度希望成为印度洋的领军国家和网络安全供应者。自2014年中国开始在东印度洋地区进行常规军事演习后,印度污蔑中国通过黑客行动窃取了印度在南海的海军活动,更担心南海问题向西延伸至东印度洋(53)Premesha Saha,Natalie Sambhi,Evan A.Laksmana,“India Australia Indonesia Maritime Partnership:Shared Challenges,Compelling Opportunities,”Observer Research Foundation,February 2022,p.26.,使印度对东印度洋地区的地缘战略需求不断增长,在《2015年海事战略》中正式将东南印度洋作为区域战略要点(54)Indian Navy,“Ensuring Secure Seas:Indian Maritime Security Strategy,”https://indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf,访问时间:2023年10月23日。。由此,印度积极加强发展与海洋邻国的战略合作,通过东印度洋小多边和三边平台发展对话伙伴关系。此外,印度还不断加强与东印度洋地区国家的海事信息共享合作。2020年设立了印度洋地区信息融合中心,并就成立虚拟区域海上交通中心与该地区国家签署了信息交换协议(55)Gayathri Iyer,“Sense for Sensibility:Maritime Domain Awareness through the Information Fusion Centre - Indian Ocean Region”,https://www.orfonline.org/expert-speak/sense-for-sensibility-maritime-domain-awareness-through-the-information-fusion-centre-indian-ocean-region-ifc-ior-60811/,访问时间:2023年10月25日。,这不仅帮助印度通过军事卫星实现海事信息实时共享,还将监视范围由西向东扩展至孟加拉国、缅甸,拓展了作战雷达网络,以对相关航线进行监视。

自2014年佐科·维多多总统推出“全球海洋支点”战略之后,印度尼西亚对印度洋的战略需求不断上升。由此,印度尼西亚开始加强对东印度洋地区的关注,着重发展与新加坡、马来西亚、印度和澳大利亚的合作,一定程度上影响了东印度洋数字制度形式的转变。新加坡有着成为区域协调者的需求。由此,2016 年在新加坡协调下启动了首届国际网络周。在此期间,新加坡还主办了东盟网络安全部长级会议,在成员国间建立了协调网络安全政策的机制(56)Kim,Saeme,“Roles and Limitations of Middle Powers in Shaping Global Cyber Governance,”The International Spectator,Vol.57,No.3,2022,pp.31-47.。

第三,国家利益诉求的变化,影响数字规范内容与国家偏好。21世纪初期,东印度洋各国面临着更加急迫的国家发展问题,网络安全和数字经济还没有成为影响国家安全、社会发展和经济繁荣等国家核心利益的首要威胁。这使得各国政府在制定数字规范上的行动不足,大多只在隐私、知识产权等宏观法律下零散地设立了约束性条文,从技术层面对国家和社会群体的网络行为进行规范。例如,印度尼西亚2008 年第 11号法律第六章规定了要加强“域名、知识产权和个人权利保护”,第七章“规定了禁止行为”(57)Wati,Lidia Tri Chris Nia,Mahmud Syaltout Syahidullhaq,Bimantoro Kushari Pramono,“Comparative Analysis of Cyber Sovereignty:Case from Indonesia and Iran,”pp.27-54.,但是,没有关注其他领域的数字规范。

然而,信息技术的不断发展带来了网络恐怖主义和隐私泄漏的问题,数字规范的缺失不仅加大了网络安全的风险,还降低了全球数字供应链的弹性。尤其是在2013年美国爆发“棱镜门”事件后,对虚拟空间的滥用甚至影响到了现实世界的公共安全与经济发展,促使各国将网络安全和数字经济议题提升至国家发展的首要议程。2013年,澳大利亚在首份《国家安全战略》中,第一次将恶意网络活动作为影响国家安全的七大威胁之一,强调“发展网络空间国际规范将有助于维护国家和社会安全,塑造有利于经济发展的网络环境”(58)Australian Government,Department of Prime Minister and Cabinet,“Strong and Secure a Strategy for Australia’s National Security,”https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf,访问时间:2023年11月2日。。新加坡和泰国分别在2018年及2019年颁布了《网络安全法》,印度尼西亚和马来西亚正在起草专项《网络安全法》。由此,各国开始提出全面的、符合自身利益诉求的数字规范主张,并以立法和行政手段将数字规范纳入法律法规体系,促进了数字规范内容的不断丰富。在这一过程中,处于不同的数字发展阶段、有着不同的政治背景的国家,产生了不同的利益诉求,这在一定程度上加剧了地区规范体系的碎片化。

澳大利亚被西方奉为“良好国际公民”的典范,拥护自由民主价值观,有着扩大这一意识形态及价值观传播的利益诉求。同时,澳大利亚和西方国家一样,均为技术先发国,高度依赖信息通信技术来发展基础设施和治理体系,更希望维护自身在网络空间中获得的先发利益。因此,澳大利亚更为青睐多利益攸关方规范,维护西方国家在网络空间中的主导地位。这一网络治理原则在澳大利亚《2016年网络安全战略》中得到了确认(59)Australian Government,“Australia’s Cyber Security Strategy 2016 Enabling Innovation,Growth &Prosperity,”https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/PMC-Cyber-Strategy.pdf,访问时间:2023年10月1日。,《2023-2030年网络安全战略》中进一步明确了要构建“基于民主价值观的国际网络服务基准”。(60)Australian Government,“2023-2030 Australian Cyber Security Strategy:Discussion Paper,”https://www.pwc.com. au/cyber/pwc-response-2023-2030-australian-cyber-security-strategy.pdf,访问时间:2023年9月29日。此外,由于澳大利亚与美国有着相同的政治背景,更是美国在印太地区的亲密盟友。因此,对多利益攸关方规范中的美式数字规范的接受程度更高。2022年,通过了允许访问离岸电子数据的立法(61)Aidan Tudehopem,“Despite Budget Boost,More Resources Needed for Australia’s Cyber Defence,”https://www.aspistrategist.org.au/despite-budget-boost-more-resources-needed-for-australias-cyber-defence/,访问时间:2023年11月1日。,进一步肯定了美式数字规范。

与技术先发国家相比,印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国属于技术后发国家,数字发展没有达到世界领先水平,不受限制的数据流动将会给其数字主权带来挑战,影响经济的发展。因此,这几个国家没有全盘吸纳西方数字规范,而是部分地接受了中国提出的网络主权规范。印度尼西亚还根据本国国情,借鉴中国的网络主权概念提出了“合作(Gotong Royong)”网络主权(62)印度尼西亚政府提出“合作”网络主权(Gotong Royong Cyber Sovereignty),“Gotong Royong”为印度尼西亚语,意为“合作”,参见:Wati,Lidia Tri Chris Nia,Mahmud Syaltout Syahidullhaq,Bimantoro Kushari Pramono,“Comparative Analysis of Cyber Sovereignty:Case from Indonesia and Iran,”pp.27-54.,印度则以中国《网络安全法》为模板,制定了2018年数据保护法案草案(63)Suprita Anupam,“Can the ‘Ambiguous’ Draft Indian Personal Data Protection Bill 2018 Hold a Candle to the GDPR,”https://inc42.com/features/can-the-ambiguous-draft-indian-personal-data-protection-bill-2018-hold-a-candle-to-the-gdpr/.Bangladesh-Data Protection Overview,https://www.dataguidance.com/notes/bangladesh-data-protection-overview,访问时间:2023年11月1日。。此外,欧盟提出的数字规范以数据隐私和消费者保护为中心,符合这些国家保护本国企业及消费者利益的诉求。因此,2022年印度尼西亚通过了有关个人数据保护法的第27 号法律,其中第16条第(2)款规定了与欧盟通用数据保护条例相同的数据保护规则(64)“2022 Indonesian Data Protection Law,”https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a3e6cc08-2ff2-421e-b253-eef61d4cea42,访问时间:2023年11月5日。。同时,印度的数据保护法草案也部分地纳入了欧盟通用数据保护框架。而与马来西亚、泰国、印度尼西亚相比,印度有着更强的国家实力,希望成为“世界的精神导师”(65)世界精神导师(Vishwa Guru)可以粗略地翻译为“World’s Guru”(老师)。印度希望以其古老的知识体系为基础,在知识领域发挥全球领导作用。,更为警惕技术先发国家可能侵害自身信息安全的行为。由此,印度表示不会签署体现强烈“西方价值观”的《布达佩斯网络犯罪公约》,认为“与国外执法机构共享信息侵犯其主权”(66)“The Budapest Convention On Cybercrime:Highlights &Analysis,”https://www.yourlegalcareercoach.com/the-budapest-convention-on-cybercrime-highlights-analysis/#_ftn9,访问时间:2023年10月20日。。

新加坡与澳大利亚有着相同的数字发展优势,在促进跨境数据自由流动方面有着相同的利益诉求。2020年,两国合作共建金融服务信息共享与分析中心(67)Madnick,Benjamin,Keman Huang,Stuart Madnick,“The Evolution of Global Cybersecurity Norms in the Digital Age:A Longitudinal Study of the Cybersecurity Norm Development Process,”?Information Security Journal:A Global Perspective,2023,pp.1-22.,还签署了《关于个人数据合作的谅解备忘录》(68)“Australia-Singapore MoU on Cooperation in Personal Data Protection,”https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-singapore-mou-on-cooperation-in-personal-data-protection.pdf,访问时间:2023年10月29日。,其缔结的《数字经济协定》更包含了该地区内容最为全面的数字贸易章节。但是,由于两国政治体制和文化背景不同,新加坡与马来西亚、泰国、印度尼西亚等东盟国家有着相似的外交文化与认知结构,在发展区域自治、免受域外大国干涉和建立基于共识的决策方面有着共同的利益诉求,试图以“东盟方式”发展不同于西方的东盟数字规范。

四、东印度洋地区数字秩序的演变趋势

在东印度洋地区的战略重要性不断提升的情况下,包括守成大国和新兴大国在内的域内外国家及非国家行为体,都将加大在该地区的资源部署,积极参与地区数字秩序管理。在大国数字技术竞争日益激烈的背景下,东印度洋地区数字秩序的未来走向将愈发复杂。

第一,区域数字实力分布将在较长时间内保持现有结构,但印度和印尼数字发展潜力巨大。澳大利亚和新加坡有望继续保持技术先发优势,领先其他国家进入加速发展时期。澳大利亚预计将在未来分别投资17亿美元和11亿澳元,以增强网络防御能力。到2025年,在数字技术的刺激下,澳大利亚将获得高达3150亿澳元的潜在效益,创造25万个就业岗位(69)Australian Government,“Australia’s Digital Economy Strategy Launched,”https://www.globalaustralia.gov.au/news-and-resources/news-items/australias-digital-economy-strategy-launched,访问时间:2023年10月28日。,在2030年前发展成为全球十大数字经济体(70)Australian Government,“Digital Economic Strategy 2022 Update,”https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2022-03/apo-nid317265.pdf,访问时间:2023年10月28日。。新加坡有望发展成为东南亚最受投资者欢迎的国家,到2025年能够保持每年19%的数字经济增长率,并建成“数字优先新加坡”,成为真正的“智慧国家”(71)Smart Nation and Digital Government Office,“Smart Nation:The Way Forward Executive Summary,”https://www. smartnation.gov.sg/files/publications/smart-nation-strategy-nov2018.pdf,访问时间:2023年10月29日。。

印度积极挖掘数字化转型的红利,有望成为全球主要的数字经济体。据谷歌、贝恩公司和淡马锡发布的报告预测,2030年印度将成为世界第二大在线购物用户国,互联网用户发展到7亿,互联网经济将达到万亿美元规模。其中,仅B2C电子商务贡献值就将达到3.8亿美元(72)Google,TEMASEK,BAIN&Company,“e-Conomy India 2030,”https://services.google.com/fh/files/blogs/india_economy_report_2023.pdf,访问时间:2023年10月28日。。但是,由于印度有着地理环境的限制,例如,东北部海岸缺乏电缆登陆线,对国际链路的依赖程度比较高,这在一定程度上限制了其数字实力的发展。

印度尼西亚、马来西亚和泰国有望维持在东印度洋地区的中上游地位。据谷歌、贝恩公司和淡马锡发布的报告预测,到2025年,印度尼西亚、泰国和马来西亚的数字经济年均增长率有望分别保持在19%、17%和15%。尤其是印尼数字经济规模将在2030年达到3600亿美元,成为东南亚最大的数字经济体。

孟加拉国、缅甸、东帝汶的数字经济规模可能继续保持在东印度洋地区的下游水平。其中,孟加拉国的互联网覆盖率如果能够维持现有的增长水平,并继续发展数字支付系统,据GSMA 发布的《2023年亚太移动经济报告》预测,到 2025年,孟加拉国智能手机普及率将增长至75%,智能手机用户总数将达到1.38亿(73)GSMA,“Mobile Economy Asia Pacific Report,”https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2023/07/Mobile-Economy-Report-Asia-Pacific-2023.pdf,访问时间:2023年10月25日。。预计到2027年,电子商务市场规模将上升至137.1亿美元(74)数据来源:Statista,“eCommerce,”访问时间:2023年8月25日。。

第二,各国有望拓展在海事领域的数字合作,但数字治理机制难以获得突破性发展。东印度洋地区国家面临着许多共同的网络安全威胁与非传统安全威胁,这为各国提供了建立信任、发展集体应对机制和拓展合作的机会。例如,东印度洋地区的海底电缆面临着切断以及被犯罪组织非法获取数据的威胁。主要原因在于这些海底电缆大多远离陆地,十分容易遭受低成本攻击,且遭到破坏后也难以被定位及修复。因此,在澳法印“1.5 轨”战略对话后发布的一份东印度洋地区风险评估报告中,海底电缆安全被列为3C等级,属于在可预见的未来大概率会发生的重大威胁,仅次于海盗及航运事故(4C)、海洋生物减少(4D)、极端天气及自然灾害(5E)威胁。斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈(Ranil Wickremesinghe)2023年也在名为“印度洋新秩序的形成”的第11届“加勒对话”国际海事会议中表示,“随着东印度洋的未来发展,各国将从中受益”(75)Nethmi Rajawasam,“Sri Lanka Positioned for Development Shift to the Indian Ocean:President,”Economynext,October 15,2023.,但需要尤为关注“航行和海底电缆自由”合作(76)“President Envisions Indian Ocean’s Crucial Role in Emerging New World Order at Galle Dialogue,”BlueOcean,October 13,2023.。

由于印度和澳大利亚对中国的威胁认知不断强化,尤其是在美国鼓励两国发展在东印度洋尤其是东北印度洋海军力量的情况下,两国对内强化在东印度洋地区的防务数字化建设、对外采取战略结盟并深化数字合作,进而制衡中国的趋势将进一步加强,甚至可能会强化数字空间内的军备竞赛。澳大利亚在《2030年国防科技战略》中就已经表示,“由于未来十年将面临着充满挑战的安全环境”,因此,“要建设拥有最高水平军事能力和技术先进性的军队”,而要实现这一发展,就要“积极建设与其他国家的科技伙伴关系。”(77)Australian Government,Department of Defence,“More Together:Defence Science and Technology Strategy 2030,”https://www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/attachments/documents/Defence%20Science%20and%20Technology%20Strategy%202030_1.pdf,访问时间:2023年11月2日。

但是,东印度洋地区对现有制度框架的依赖性比较重,尤其是印度和澳大利亚推动建立新多边机制的意愿不强。正如印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)所言,“东印度洋地区国家正在发展其印太愿景”,“但是,我们不尝试建立新的机制,而是使用已经存在的机制。”(78)Ministry of External Affair,Government of India,“Valedictory Address by External Affairs Minister at 11th Delhi Dialogue,”https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/32212,访问时间:2023年10月2日。因此,未来该地区多边数字治理机制恐难以获得突破性发展。

第三,地区数字规范可能出现三种不同的发展倾向。随着全球进入“工业4.0时代”,物理空间与网络空间不断交叠,现实空间对数字空间的影响愈发加大。在中美技术博弈不断加剧的背景下,东印度洋地区的数字规范发展将会出现三种可能性。

首先,受美国恐吓和长臂管辖等措施的影响,美国将自己的意志强加给东印度洋地区的国家,与其盟友国积极推广西方数字规范,排斥中国提出的网络主权规范。各国对数字规范的偏好与地缘政治博弈相结合,可能在东印度洋地区催生“西方”和“东方”版本的数字规范系统,进一步加剧地区数字规范体系的碎片化发展态势。

其次,受中国的网络主权和全球命运共同体理念影响,该地区国家尤其是新兴发展中国家能够与中国凝聚多元共识,构建起和谐、公平、公正的数字规范体系。这将有可能在东印度洋地区建立起具有系统性的数字规范体系,降低意识形态竞争带来的阵营化和碎片化趋势。

最后,东印度洋地区国家积极提出新的数字规范叙事,争取规范制定的话语权,在数字规范版图中占据“一席之地”。其中,尤以印度和东盟发展出替代性数字规范的可能性最大。印度一直有着制定和推广数字规范的野心。据统计,1997-2020年间,印度在多边平台参与讨论全球网络规范40余次,仅次于美国的88次、中国的58次(79)统计数据涉及联合国政府专家组发布的报告,其他多边组织包括区域和跨区域实体,如欧洲联盟、北大西洋公约组织、东南亚国家联盟、非洲联盟、上海合作组织、欧洲安全与合作组织、七国集团、美洲国家组织、二十国集团、金砖国家和慕尼黑安全会议等。详见:Madnick,Benjamin,Keman Huang,Stuart Madnick,“The Evolution of Global Cybersecurity Norms in the Digital Age:a Longitudinal Study of the Cybersecurity Norm Development Process,”pp.1-22.。东盟数字规范也有新加坡和印度尼西亚等中等强国的强力支持。但是,全球数字规范的数量已经进入饱和状态,进入了“优胜劣汰”阶段。据统计,自1997年以来,世界各国开展制定数字规范的活动近300次,2010年,开展活动的数量进入稳定上升时期,并在2016-2017年达到顶峰,此后呈现下降趋势(80)同上。。因此,未来东印度洋地区国家在推广新的数字规范的过程中,可能会面临比较大的难度。

结 语

受殖民历史影响,东印度洋地区有着显著的外向特征,次级地区秩序强烈依附于地区秩序及国际格局,区域均势与域外大国在该区域部署的资源和行动有着重要联系,国家与域外大国关系的重要性远高于域内国家间关系(81)Yoo,In Tae,“Emergence of Indo-Pacific Digital Economic Order:US Strategy and Economic Statecraft toward China,”Asian Journal of Peacebuilding,Vol.10,No.2,2022,pp.387-410.。这为中国发展与该地区国家的关系提供了契机。一方面,中国在“十四五”信息通信行业发展规划中提出,要“以信息通信技术和数据要素为驱动力”,这与东印度洋国家大力部署数字化发展战略以促进经济发展的诉求不谋而合。(82)《工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知》,中国工信部,https://www. miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_3a0b0c726bd94b7d9b5092770d581c73.html,访问时间:2023年11月3日。另一方面,该地区国家大多数是新兴发展中国家,与西方国家在数字规范领域的利益契合度不高,部分国家更为青睐中国提出的网络空间命运共同体和网络主权理念,为中国推行非西方数字主权叙事提供了良好的机遇。

但是也应看到,随着美国以“印太战略”加强在东印度洋地区的资源部署,并不断扩散所谓“中国威胁论”,中美技术主导权与价值观之争也开始在该地区展开。例如,美国强行干预5G供应商选择问题,将各国对5G技术标准的选择与中美技术竞争强行绑定,试图鼓动其他国家抵制中国科技企业,严重阻碍中国与该地区国家数字关系的发展。由此,在数字技术竞争不断加剧的背景下,如何降低域内国家对中国的威胁感知及美国的技术制衡,仍是值得深入思考的议题。