老年患者非心脏手术围手术期心血管风险评估管理

2023-12-23张凯米卫东李皓

张凯,米卫东,李皓

解放军总医院第一医学中心麻醉科,北京 100853

目前全球每年有超过3 亿患者需要进行手术治疗,其中约85%为非心脏手术,而术后30 d 内死亡约180万;有研究报道,42%的术后死亡是由心血管事件引起的[1-2]。围手术期心血管事件主要包括急性冠脉综合征、恶性心律失常、心力衰竭等,发生率为0.5%~30%[[3],可导致患者预后不良、住院时间延长,以及医疗费用增加等。目前中国是世界上老年人口最多的国家,据国家统计局第七次人口普查报告显示,截至2020年,全国约有2.64亿60岁以上老年人口,占总人口的18.7%[4]。老年患者往往异质性大,机能状态参差,并发症情况多样,为手术麻醉带来巨大的挑战。近年来,老年非心脏手术患者术后心血管并发症防治日益受到关注,对老年非心脏手术患者心血管风险进行评估并采取有效的个体化干预措施,可提升手术安全性,改善预后。本文以相关研究为循证证据,对老年患者非心脏手术围手术期心血管事件的风险评估、围手术期管理和围手术期用药进行分析总结,以为临床制定合理的个体化防治措施、降低围手术期心血管事件发生率、提高老年患者术后恢复质量提供帮助。

1 术前心血管风险评估

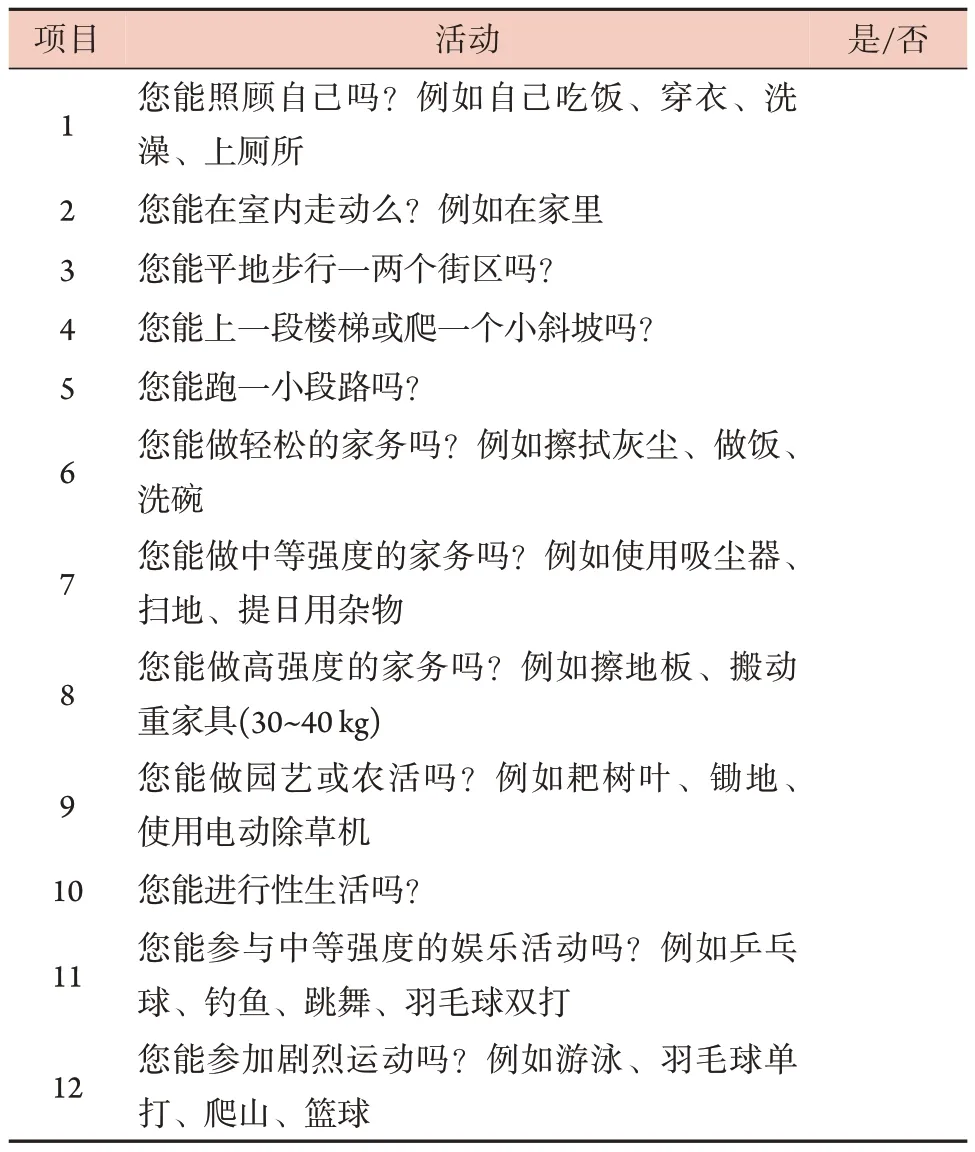

1.1 心脏功能状态评估工具 代谢当量(metabolic equivalents,METs)和杜克活动状态指数(Duke activity status index,DASI)是评估患者术前心功能状态的重要工具。METs常通过询问患者日常活动对其心功能状态进行评价,METs≤4与非心脏手术术后心血管并发症的发生密切相关[5],但METs 的评价相对主观,不能用于预测非心脏手术术后心血管并发症的发生率和病死率。DASI 也是评价患者术前心功能状态的工具(表1),指数越高提示患者功能状态越好,评价相对更客观。一项大型国际多中心前瞻性研究表明,DASI 较METs 更适用于非心脏手术患者的心血管风险评估[6]。随着研究的不断深入,DASI 开始展现出其优越性,进一步研究显示,术前DASI>34与现有心血管风险预测工具相结合能够有效预测非心脏手术术后心肌损伤和心肌梗死的发生[7]。但目前研究结果显示,术前DASI 只能有效预测患者的短期预后,与长期预后的关系及其准确性仍需进一步验证。

表1 中文版DASI量表Tab.1 The DASI scale in Chinese version

1.2 综合心血管风险评估工具 目前广泛应用于术前心血管风险评估的工具是修订的心脏风险指数(revised cardiac risk index,RCRI)[8]和美国国家外科质量改进计划(national surgical quality improvement program,NSQIP)风险计算器[Gupta 心肌梗死或心跳骤停模型(MICA)和手术风险计算器(SRC)][9-10]。2017 年,Alrezk等[11]利用NSQIP中的老年患者数据推出了针对老年患者的术后心血管风险预测工具[老年敏感性心脏风险指数(geriatric sensitive cardiac risk index,GSCRI)]。该工具由7个指标构成:ASA分级、手术类型、血清肌酐>132.6 µmol/L、活动能力、充血性心力衰竭、糖尿病和脑卒中病史。在同样的验证人群中,GSCRI的预测效能分别较RCRI 和MICA 高13%和6%。虽然GSCRI 拥有简约易用、预测准确的优点,但其是否能作为中国老年非心脏手术患者术后心血管风险的预测工具仍需进一步验证。2022年,一项针对中国非心脏手术人群术后主要心脏不良事件的风险评估工具被开发出来[12];该工具由血红蛋白、心血管疾病史、白细胞计数、天冬氨酸转氨酶、糖尿病病史、是否全麻、高血压病史7个指标构成,预测效能较RCRI高30%。该工具预测效能卓越,但存在内部验证样本量少(仅365例)、缺乏外部验证、回顾性研究设计等局限性。本课题组基于两个不同地区的老年非心脏手术患者围手术期数据队列,开发了适用于中国老年患者的围手术期主要心血管不良事件预测模型[13]。与前一研究不同的是,该预测模型已进行外部验证,预测效能稳定(内、外部验证集受试者工作特征曲线下面积分别为0.800、0.768)。基于大数据人群建立模型对疾病进行早期预测,是数字医疗的重要发展趋势,而机器学习算法是大数据建模的重要方法之一。与传统预测模型相比,机器学习预测模型能够通过非线性和高度交互的方式组合大量预测因子从而达到有效预测的目的。目前已有多项针对非心脏手术术后心血管并发症的机器学习预测模型相继出世。Oh等[14]利用6811例非心脏手术患者的围手术期数据建立了一个能够在线预测术后心肌损伤发生的机器学习模型;该模型由12个预测变量构成,预测AUC为0.78。Shin等[15]基于7629例非心脏手术心肌损伤患者的围手术期数据建立了一个能够预测其术后30 d死亡的机器学习模型,预测AUC为0.923。该模型除能够有效预测死亡发生外,同时对于其预测变量具有可解释性,可根据预测结果对患者各项指标进行个体化调整,以改善预后。

1.3 血清生物标志物

1.3.1 N端脑钠肽前体(N-terminal pro-B type natriuretic peptide,NT-proBNP) NT-proBNP一直被用于心力衰竭的诊断,但随着近年来研究的不断深入,发现其对于其他心血管事件的发生也具有预测价值。Rodseth等[16]的荟萃分析结果显示,术前NT-proBNP≥300 pg/ml与术后死亡或非致命性心肌梗死的风险增加有关。2017年加拿大心血管协会指南将“对已知心血管疾病危险因素(包括年龄≥65岁)或提示存在心血管疾病症状的患者行中高危手术前应检测NT-proBNP”列入推荐意见,NT-proBNP≥300 pg/ml 提示该患者具有较高的围手术期心血管事件发生风险[17]。但由于东西方人种构成、疾病谱等方面的差异,此阈值对于中国老年患者的参考价值仍有待商榷。2020年,一项包括中国患者的国际多中心前瞻性研究发现,NT-proBNP>200 pg/ml 能够预测非心脏手术术后心肌梗死、死亡等不良心血管事件的发生[18]。同时,本课题组开展的一项针对中国老年非心脏手术患者的回顾性研究表明,NT-proBNP>200 pg/ml 能够预测非心脏手术术后心肌梗死、心肌损伤和死亡等心血管事件的发生[19]。以上结果提示,对于中国老年患者,更低的NT-proBNP阈值或许是合适的,未来仍需更多高质量、多中心、大规模研究以明确其阈值。

1.3.2 肌钙蛋白 非心脏手术患者术前肌钙蛋白的升高与术后心肌梗死的发生和长期预后具有明显相关性[20]。美国和欧洲指南均推荐,对于已知心血管疾病危险因素或提示存在心血管疾病症状的患者在行中高危手术前需要进行肌钙蛋白检测[3,21]。一项纳入行急诊非心脏手术的2519例中国老年患者的研究发现,肌钙蛋白I>0.07 ng/ml与术后30 d内心源性死亡、心肌梗死、心跳骤停明显相关。另一项针对中国老年冠心病非心脏手术患者的研究也发现,肌钙蛋白T>18.5 ng/L能够有效预测术后心血管事件的发生[22]。以上研究证实了肌钙蛋白在中国老年人群中的预后价值,但由于不同地区肌钙蛋白种类及检测方法的差异,可能最合适的方法是针对不同人群进行探究以确定有效预测术后心血管事件发生的肌钙蛋白阈值。

1.3.3 其他 有研究发现,术前中性粒细胞/淋巴细胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)或血小板/淋巴细胞比值(platelet to lymphocyte ratio,PLR)能够有效预测冠心病非心脏手术患者术后30 d心血管不良事件的发生[23-24],证实了炎性标志物对非心脏手术心血管评估的预测价值,但因研究样本量过小的局限性,其结果的推广价值仍需进一步的验证。红细胞分布宽度(red blood distribution width,RDW)除能够反映红细胞体积变异性外,还能够通过影响营养、衰老、炎症状态等各种生理病理过程,促进心血管疾病的进展甚至死亡[25-26]。本课题组前期研究发现,术前RDW>12.8%是老年患者非心脏手术术后心肌损伤、主要心血管不良事件、死亡发生的预后指标[27]。估计肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)较血清肌酐更能反映肾功能不全,已有多项研究证实其与非心脏手术术后心血管并发症的发生有关,在骨科领域有学者考虑将其作为术后死亡风险分层的工具,但对于其在非心脏手术心血管事件中的预测价值仍需进一步明确[28-31]。

2 围手术期管理

2.1 围手术期血压管理 维持足够的器官血流量和灌注压在麻醉管理中尤为重要,特别对于心血管功能较弱的老年患者。最近一项纳入42项研究的系统综述探讨了各种绝对和相对的术中低血压定义与非心脏手术术后不良结局之间的关系,结果显示,当平均动脉压低于80 mmHg并持续超过10 min时,可能发生心肌损伤、卒中等心血管并发症,并且这种风险随着血压的降低而增加[32]。另一项研究将48种不同术中低血压定义应用于15 509例在全麻下接受非心脏手术患者的队列中以描述低血压的发生率,结果显示,不同的低血压定义与术中低血压的发生率呈S型关系,且术中低血压的发生频率为5%~99%[33],因此目前似乎还不能明确定义术中低血压的通用目标阈值。一项纳入292例患者的多中心随机对照试验探讨了个体化血压管理策略是否能减少术后并发症的问题,与对照组相比,将收缩压控制在患者正常静息值上下浮动10%以内的个体化管理策略,可明显降低术后器官功能障碍的发生率(38.1%vs.51.7%)[34]。对于行非心脏手术的老年患者,根据术前的血压基线进行个体化管理或许更有益处。术中高血压与非心脏手术术后心血管并发症的关系仍存在争议。Reich等[35]对762例非心脏手术患者的数据进行分析,发现术中收缩压>160 mmHg与术后10 d内的心肌梗死或死亡相关。而另一项纳入76 042例非心脏手术患者的单中心回顾性队列研究发现,术中收缩压在120~200 mmHg 与术后7 d内的心肌损伤和肾损伤无相关性[36]。因此,未来仍需进一步探索术中高血压与术后心血管并发症的关系。

2.2 目标导向液体治疗 目标导向液体治疗是以每搏输出量变异度(stroke volume variation,SVV)、脉压变异度(pulse pressure variation,PPV)、脉搏灌注变异指数(pleth variability index,PVI)等动态血流动力学指标或经食管超声心动图(trans-esophageal echocardiography,TEE)等无创技术结果为导向的液体治疗方式,以优化前负荷和心肌收缩功能,满足机体氧供需求,改善患者预后[37-39]。汪敏等[39]研究发现,在腹腔镜胃袖状切除术中尽可能保持SVV≤13%能够明显降低患者术后恶心呕吐、肺部并发症、心血管事件等并发症的发生率。一项针对188例腹部大手术患者的随机对照试验结果显示,在术中以保持患者静息状态下的心脏指数(cardiac index,CI)为目标进行的液体输注方式能够有效减少术后主要围手术期并发症(包括心肌梗死、心力衰竭、心律失常、心绞痛等严重心脏并发症)或死亡的发生[38]。随后此项研究的二次分析结果同样显示,以患者静息状态下的CI为目标导向的液体输注方式能够有效减少术后心肌损伤的发生[40]。但目前仍需要更多高质量的研究进一步探索,制定能够减少老年患者术后心血管事件发生的目标导向液体治疗方案。

2.3 围手术期体温监测 术中低体温除能够引起患者手术部位感染和凝血功能障碍外,还能够引起术后心血管并发症的发生。一项纳入300例非心脏手术心血管高危因素患者的随机对照试验发现,轻度低体温[(35.4±0.1) ℃]与术后不稳定型心绞痛/缺血、心脏骤停或心肌梗死密切相关[41]。另一项单中心回顾性研究对2220例非心脏手术患者的术中食管温度与术后7 d内心肌损伤和院内死亡的关系进行分析,发现无论是术中最终食管温度还是时间加权平均术中食管温度均与术后复合结局无关[42]。由于回顾性研究的设计缺陷,可能对研究结果造成偏倚,未来仍需设计严密的随机对照试验进一步评估围手术期体温与术后心血管并发症的关系。

2.4 术后肌钙蛋白监测 术后心血管事件常在患者术后住院期间发生。以心肌梗死为例,其多在术后72 h内出现,且因为术中、术后镇痛药物的使用,常隐匿性发生,这对心肌梗死的即时诊断造成困难。美国心脏病学协会与欧洲心脏病学/麻醉学协会发表的共识中提到,对于65岁以上的老年患者除心电图监测外,还应在术后1、2、3 d行肌钙蛋白监测[5,21]。若肌钙蛋白发生变化,应及时明确心肌损伤产生的原因。对缺血性原因导致的心肌损伤,应积极解决心肌氧供失衡问题或冠脉粥样斑块破裂问题,必要时可考虑进行血运重建。

3 围手术期用药

3.1 麻醉用药 既往研究表明,与静脉麻醉药物相比,吸入性麻醉药物虽能够减少术后肌钙蛋白的释放,但并不影响患者的临床结局[43]。最近一项大型多中心随机对照试验发现,吸入性麻醉药物与静脉麻醉药物对心脏手术患者术后1年死亡率无影响[44]。而在非心脏手术中,术后心血管并发症(心肌梗死、心力衰竭、心律失常等)的发生也不受吸入性麻醉药物或静脉麻醉药物的影响[45]。

作为术后肌松拮抗药物,新斯的明与格隆溴铵常联合用药,可加速患者肌松恢复,但易导致心律失常。有研究对这两种药物联合使用与非心脏手术后30 d内心律失常、急性心力衰竭、短暂性脑缺血发作、缺血性卒中和急性心肌梗死的关系进行了分析[46],结果显示,调整混杂因素后,新斯的明与格隆溴铵的使用与术后心血管并发症的发生无关,但进一步分析发现,对于高龄(>70岁)、术前合并房颤病史、血管或神经外科手术的人群,新斯的明与格隆溴铵的使用却可能增加其术后心血管并发症的发生。

3.2 抗栓药物 围手术期管理中,对于术前服用抗血栓药物的患者应考虑其手术相关的出血或血栓形成风险。一项纳入10 010例接受非心脏手术患者的析因试验发现,无论患者术前是否已长期服用阿司匹林或存在心血管疾病,接受围手术期阿司匹林治疗并未减少术后死亡或心肌梗死的发生,反而增加了出血的风险[47]。因此,对于接受非心脏手术的老年患者一般不考虑使用阿司匹林预防心血管并发症的发生。然而,对于该研究中术前1年植入冠脉支架的470例患者的亚组分析发现,术前使用阿司匹林能够减少术后心肌梗死的发生,且不增加出血风险[48]。P2Y12受体拮抗剂与阿司匹林常规用于冠脉支架植入术后的双联抗血小板治疗。一项荟萃分析表明,停用氯吡格雷5 d以上可使因大出血而再次手术的风险降低50%,但不增加术后心血管并发症或死亡的发生风险[49];而另一项前瞻性研究结果显示,术前停用双联抗血小板治疗会增加术后心血管并发症的发生[50]。因此,对于正在使用氯吡格雷的患者术前至少停药5 d且术后24 h恢复使用或许是合适的。达比加群是新一代的抗凝药物,通过抑制凝血因子Ⅱa发挥抗栓作用。一项纳入1754例术后发生心肌损伤患者的多中心前瞻性随机对照试验发现,110 mg/d达比加群的使用能够减少随后心血管事件的发生,同时不增加出血风险[51]。但该研究因服药中断率高、缺少资金支持等原因提前结束,未来仍需更多高质量研究确定最佳抗栓药物使用方案。

3.3 β-受体阻滞剂 β-受体阻滞剂可通过降低收缩力和心率来减少心肌耗氧量,亦可通过抑制中性粒细胞的过度激活对急性炎症反应造成影响[52]。这些特性使得β-受体阻滞剂具备心血管保护的潜在机制,然而关于术前是否启用β-受体阻滞剂一直存在争议。围手术期缺血评估(perioperative ischemic evaluation-1,POISE-1)试验纳入患有动脉粥样硬化疾病或有动脉粥样硬化疾病风险且没有接受β-受体阻滞剂治疗的8351例患者,这些患者在术前2~4 h被随机分配200 mg/d美托洛尔缓释剂或安慰剂,美托洛尔组术后心血管事件发生率明显降低,而术中低血压或心动过缓、全因死亡和卒中的发生率却明显升高[53]。另有研究发现术前停用β-受体阻滞剂后患者死亡率明显增高[54]。因此,对于术前长期接受β-受体阻滞剂治疗的患者,在围手术期维持治疗或许是更好的选择。

3.4 血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI)/血管紧张素受体拮抗剂(angiotensin receptor blockers,ARB) 目前关于围手术期是否使用ACEI/ARB 仍存在争议。多数研究表明,围手术期继续使用ACEI/ARB药物,低血压的发生风险增加,而术中低血压及其持续时间与肾脏损伤、心肌损伤和卒中等明显相关[32]。Hollmann等[55]研究表明,手术当日早晨暂停服用ACEI/ARB与患者术后死亡或心血管并发症发生无关,却能够减少术中低血压的发生。一项纳入4802例患者的多中心前瞻性队列研究发现,术前24 h停用ACEI/ARB能够有效减少非心脏手术患者术后心肌损伤、卒中、死亡的发生,术中低血压的发生频率也明显低于对照组[56]。对于长期服用ACEI/ARB药物的患者在非心脏手术24 h前应暂停使用ACEI/ARB药物,术后尽快重新开始使用。

3.5 他汀类药物 虽然心血管疾病或心血管疾病高危患者长期使用他汀类药物的益处已得到证实,但评估术前启用他汀类药物治疗效果的随机对照试验鲜少。一项纳入18万例接受非心脏手术患者的回顾性观察队列研究发现,在手术当天或术后1 d使用他汀类药物能够显著降低患者术后死亡率[57]。另一项纳入20万例非心脏手术患者的回顾性研究也得到了类似结果[58]。这两项大型研究虽都采用倾向性匹配评分减少误差,但因回顾性研究设计的限制,其结论可信程度仍需进一步确定。最近一项纳入648例未曾接受他汀类药物治疗患者的随机对照研究发现,术前启用80 mg阿托伐他汀减少术后心肌梗死、卒中或死亡发生的效果并不显著[59]。未来仍需更多高质量的随机对照试验对术前启用他汀类药物的效用加以明确。

4 总结与展望

术前积极评估心血管事件发生风险,术中、术后密切监测患者生命体征变化并采取合适的干预措施,能够有效防治老年非心脏手术患者术后心血管事件的发生。尽管已有研究表明抗栓药物、β-受体阻滞剂、ACEI/ARB药物、他汀类药物等对于术后心血管事件防治的有效性,但仍需更多高质量的研究确定其对老年非心脏手术患者心血管事件防治的具体价值。唯有不断更新和完善现有的防治策略,才能更好地识别并避免术后心血管事件的发生,改善老年患者预后。