大学生时间流逝体验的内涵及其潜在剖面分析

2023-12-21余习德刘嘉帆罗心悦朱逸钧冯国艳

余习德,刘嘉帆,罗心悦,朱逸钧,冯国艳,鲁 成

(1.广东技术师范大学 教育科学学院,广东 广州 510665;2.香港教育大学 教育与人类发展学院,中国香港 999077;3.昆士兰大学 商学院,澳大利亚 布里斯班 4072;4.广州新华学院 管理学院,广东 广州 510520;5.广州南方学院 学生处,广东 广州 510970)

一、引言

从心理健康的角度,负性情绪的典型行为表现即为时间加工受损,如抑郁[1]与沮丧[2]常导致个体感知时间流逝得更慢、时间估计得更长。因此,从时间认知的角度反推个体的情绪与思维状态,不失为心理评估与精神筛查的辅助手段,特别是对于那些隐匿性较强且难以诊断的心理症状,如自杀意念、隐匿性抑郁与内隐性社会排斥。从心理发展的角度,相较于儿童与青少年,大学生多处于远离父母与教师严格监管的学习状态,其教育与管理需更加独立自主;加之,大学生也处于集中学习专业知识、夯实生存本领的关键期,这一时期有关“时间及其流逝”的经验至关重要。研究业已表明:时间流逝感与时间管理的三个组成部分(时间价值感、时间监控观与时间效能感)均呈显著正相关,且时间流逝感在大学生同一性状态与时间管理之间[3]、在同一性风格与时间价值感之间[4]均起中介作用。可见,不论是从情绪健康的角度,还是从个性发展的角度,时间流逝感对于大学生的成长成才皆颇为重要。

时间流逝感是时间心理学研究的新视野[5],其概念内涵尚无定论。国外学者倾向于认为时间流逝感是一种“对时间流逝快慢的认知性判断”[6-9]。这种概念界定仅仅指向了时间本身,然而,从哲学思辨与生活体验的角度,时间流逝感的内涵却是颇为丰富的,其至少还与“自我意识”紧密相连[10-12]。事实上,西方学者近期的质性研究也的确表明:冥想或正念(mindfulness)能改变自我意识状态进而影响时间流逝感[13]。秉承“深掘内涵、扩展外延”的探索精神,我国学者提出:时间流逝感是集“情绪情感、易感性与反应倾向”为一体的统合心理表征[14-15]。尽管这从“概念深度”上挖掘了时间流逝感的内涵,但有关“概念广度”的延展却十分有限,因为仅就“时间”这个单一概念而言,我国学者便认为:时间是与空间、物体、人物与情境等客体紧密相关的意象性表征[16]。对应的时间流逝感是否也与这些客体有关?这一拷问为拓展“时间流逝感”的内涵提供了潜在思路。

不论是中国古人提及的“逝者如斯夫,不舍昼夜”“欢娱嫌夜短,寂寞恨更长”,还是西方哲学家提出的绵延(柏格森)、滞留(胡塞尔)、沉沦(海德格尔)与此时此刻(本雅明)等[17-20],这些与“时间”相关的生活概念和哲学思想都具有明显的体验性质。从这个角度来看,时间在本质上也是体验性的,对时间流逝感的探讨也需落脚于“时间流逝体验”的范畴。不可否认,我国学者对“时间流逝感”的概念界定体现了“体验”的属性,但既有概念仅突出了“情绪体验”,而忽视了“思维体验”,这既不符合我国传统时间文化的典型特征(强调对时间流逝的思量与内观),也不符合“时间流逝作为一种思维与观念而存在”的日常与经验[21]。令人欣慰的是,早在20 世纪下半叶,美国认知心理学家Flavell 便从元认知的角度提出:“思维体验”与“情绪体验”是体验不可或缺的两个组成部分[22-25]。这一观点为我们从情绪与思维的角度拓展“时间流逝感”这一概念至“时间流逝体验”提供了理论框架。

时间流逝感容易随心境与情景的变化而变化[26]。加之,以往研究表明:时间流逝感在性别、年级与居住地等人口学变量上也存在显著差异[4]。如果“时间流逝体验”这一概念是成立的,其在不同人口学变量上是否存在与上述类似的差异?如果的确存在差异,到底是在不同人口学变量上时间流逝体验的“量”的差异?还是在不同人口学变量上有着“质”的内涵差异?也即,在不同人口学变量上存在不同的时间流逝体验结构?或者说,时间流逝体验的概念结构在不同人口学变量上差异较大、不够稳定?对此类问题的解答非常有必要。需要说明的是,测量不变性检验(Measurement Invariance,MI)被广泛地应用于评估概念的结构稳定性与测评工具的情景适用性,它是对“不同样本之间的观测变量与潜变量关系”的相等性检验[27],它为我们回答“时间流逝体验的概念结构是否稳定”提供了方法支持。

以往研究还表明:诸多稳定的个性与人格变量影响时间流逝感知,如偏好外部归因或持宿命论的个体有更强烈的时间流逝意识[5];个体的情绪管控能力越强,其感知时间流逝得越慢[9];个体“过去—现在—未来”时间观越平衡,其感知时间流逝得越慢[9];大五人格中的神经质和严谨性能显著预测时间流逝感的强弱[14]。这些结论提示:时间流逝感可能含有特质属性,即,部分人群对“时间流逝”特别敏感,而部分人群则不然。这一推论也衍生出另一个有趣的问题:拟提出的“时间流逝体验”是否也存在“特质属性”与“群际类别”?即是否存在不同类型的时间流逝体验人群?如存在,不同人群又表现出何种典型特征?对这些问题的回答同样有趣且必要。值得注意的是:潜在剖面分析(latent profile analysis,LPA)是以个体为中心,对某个连续性变量进行潜结构分析,进而探索群体内部异质性的分类模式[28]。LPA 为回答前述的“时间流逝体验特质或类型之问”提供了技术支撑。

1.开放式与半结构式访谈

本次实验研究数据使用SPSS22.0软件进行分析和处理,计量资料采用(±s)表示,实施独立样本t检验,计数资料则使用百分率(%)表示,采用χ2检验,若P<0.05差异有统计学意义。

综上所述,本研究拟:第一,结合西方“元认知体验理论”与我国传统时间文化,延展“时间流逝感”的概念内涵至“时间流逝体验”。第二,辅之以测评工具的开发来验证时间流逝体验的概念结构,也拟检验自编量表在不同人口学变量上的测量稳定性。第三,采用潜在剖面分析技术探索“是否存在不同类型的时间流逝体验人群”,以期为大学生的时间管理与高等院校的时间教育提供参考。

二、对象与方法

(一)被试

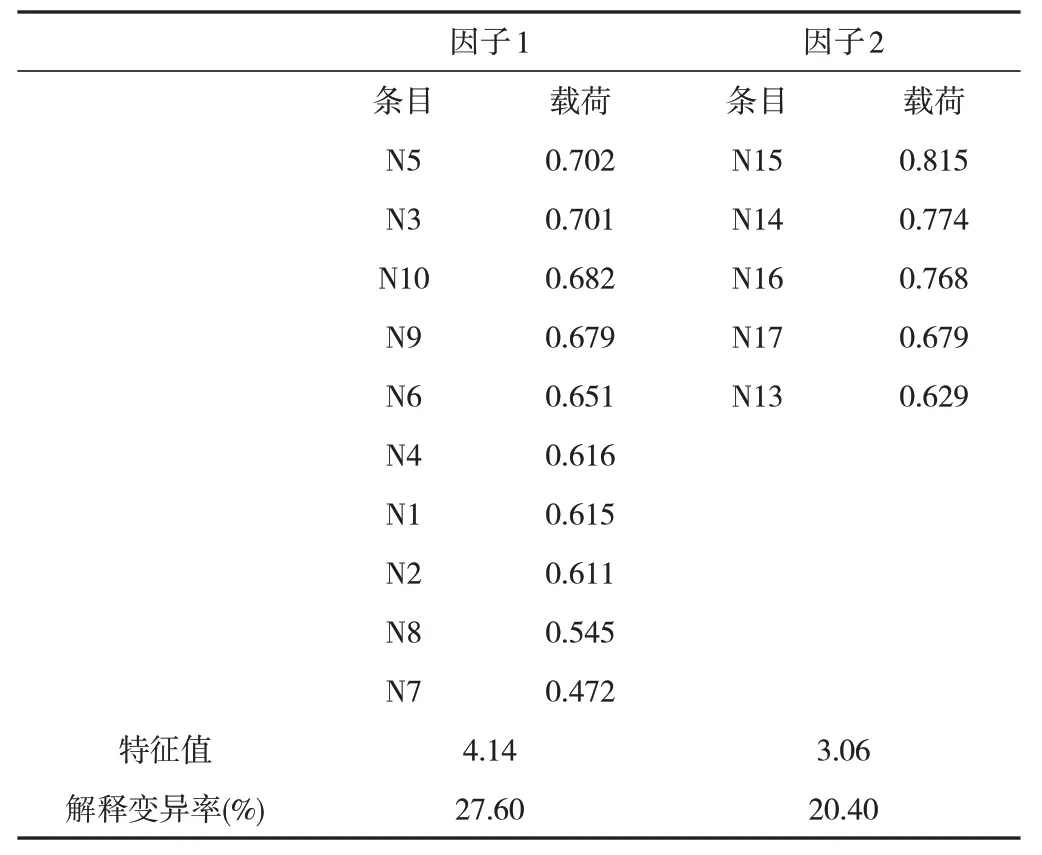

采用主成分方差极大正交旋转法对剩余的21 个条目进行探索性因素分析(KMO=0.90,Bartlett 球形检 验:χ2=6256.37,P<0.001),并按照“条目归属恰当、因子负荷大于0.40、共同度大于0.30、不存在交叉负荷”的原则共删除6个条目,最终抽取2 个特征值大于1 的因子,共15 个条目,可解释方差总变异的48%。值得注意的是,对以往使用探索性因素分析的研究进行统计表明:约有30% 的研究未达到50% 的总体方差解释量;加之,学者也明确表示“总体方差解释率并非判断探索性因素分析是否成功的唯一标准”[27];因此,本研究析出两个因子(15题)及其方差解释率均是可接受的。在析出的两因子之中,因子1 含10 个条目,涉及时间流逝体验过程中的积极思维,命名为“时间流逝积极思维体验”;因子2 含5 个条目,涉及时间流逝体验过程中的消极情绪,命名为“时间流逝消极情绪体验”(具体数据见表1)。此外,在探索性因素分析过程中,因不符合各项标准,有关时间流逝“消极思维体验”和“积极情绪体验”的初始条目被悉数剔除。

样本二:对2033 名大学生进行正式的随堂电子问卷调查。收到有效问卷1692 份。被试年龄在17 至27 岁之间,平均20.25 岁(标准差为1.33);男生480 人(28.4%),女生1212 人(71.6%);大一430 人(25.4%),大二1037 人(61.3%),大三165 人(9.8%),大四60 人(3.5%);人文社科专业学生796 人(47%),自然理工科专业学生896 人(53%)。样本二的数据用于验证性因素分析、内部一致性信度分析与分半信度分析。

wherein n is carrier concentration, ntr is transparent carrier concentration and n0 is fitting parameters.

样本一:对1089 名大学生随堂电子问卷施测。收到有效问卷964 份。被试年龄在16 至23岁之间,平均19.31 岁(标准差为1.42);男生300 人(31.1%),女生664(68.9%);大一404 人(41.9%),大二316 人(32.8%),大三151 人(15.7%),大四93 人(9.6%)。样本一的数据用于项目分析与探索性因子分析。

(二)内涵探索与问卷编制

从图12中可知,此时SCLK的高电平持续时间为500 ns,时钟周期为12.4 μs,时钟频率为80.65 kHz,符合三线串行接口的时序要求。

4 名参与开放式访谈的被试均来自广东技术师范大学,主试询问被试:意识到时间流逝之后,你感受如何?被试报告完毕后,主试对其提供的信息予以笔录并总结。结果显示:有关时间流逝体验的内容可归纳为基本态度、主观评价、思维蔓延与情绪浸染四个类别。由于前三个类别要么隶属于思维过程,要么隶属于思维结果,因此,将其归结为一个维度——思维体验,而情绪浸染则被指定为情绪体验。之后,据此编制半结构化《访谈提纲》,并对广东技术师范大学的另外8 名学生开展访谈(大一、大二、大三、大四各2 人,男女各对半)。

2.问卷初编

根据访谈结果与元认知体验理论,从思维与情绪两个维度建构问卷。时间流逝思维体验维度的代表题目是“时间流逝会促使我反思自我”;时间流逝情绪体验维度的代表性题目是“意识到时间流逝会让我感到内疚”。具体题目来源:第一,《访谈纲要》中的已有问题;第二,在访谈笔录中选择被试的恰当表述,或微调被试的相关表述。最后,编制了包含24 道题目的初始问卷,所有条目均采用5 点计分(1=极不符合,5=极其符合)。

3.统计方法

其中由于H(z)是z-1的(N-1)次多项式,导致其在Z平面上存在(N-1)个零点,而z=0是其(N-1)阶极点。所以FIR滤波器为一个稳定的滤波系统。

使用SPSS 25.0 进行描述性统计、相关分析、卡方检验、探索性因素分析与信度检验;使用Mplus 8.30 进行验证性因素分析与潜在剖面分析。

三、结果

(一)条目筛选

1.项目分析

首先,根据样本一被试得分的总分分布,将高、低各27%的被试分别归为高、低分组。独立样本t检验结果显示:两组被试在24 个初始条目上的得分均存在显著差异(t=-7.75~-20.97,P<0.001)。其次,计算每个条目与问卷总分之间的相关。将条目分与总分相关系数小于0.4的2 个条目删除,余下22 个条目与总分的相关系数为0.43~0.60 (P<0.001)。最后,考察剔除各条目后总量表的Cronbach’sα系数是否显著提高。结果显示:原总问卷的Cronbach’sα系数为0.869,删除任一条目后,总问卷的信度维持在0.860~0.869 之间。其中,删除第21 题后,问卷的Cronbach’sα系数为0.869;总问卷的Cronbach’sα非但没有降低,反而与原总问卷Cronbach’sα系数保持一致,这说明第21 题存在的意义不大,处于“可有可无”的状态,删除它甚至还可以达到“量简质恒”的效果。因此,删除第21 题,暂时保留21 个条目。

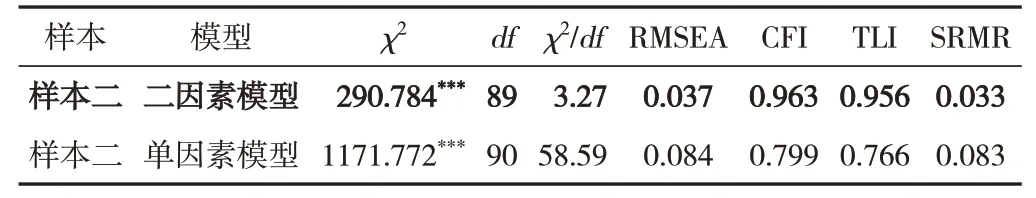

对使用正式问卷、样本二的数据进行验证性因素分析,以此验证时间流逝体验的结构效度。结果显示:二因素模型拟合良好,各项指标均符合心理测量学标准。与此同时,将二因素模型合并为单因素验证。结果表明:单因素模型不如二因素模型拟合良好(各模型具体拟合指标,见表2)。

(3)碾压夯实:本工程碾压机械采用XS261型压路机进行振动碾压。碾压顺序从外侧向中间进行,横向接头轮迹重叠不小于40cm。做到无漏压、无死角、压实均匀。振动压路机运行速度2km/h。

所有被试来自于广东省四所本科学校,均采用整群方便抽样。样本量根据G-Power 计算,标准为:相关分析的中等效应量(ρ)=0.30 和统计检验力(power)=0.95[29]。结果表明:至少需要138 名被试。主试在被试填写问卷前,邀请其先阅读电子版《知情同意书》,并告知被试:请仔细阅读《知情同意书》,如同意《知情同意书》的内容,则请翻页完成问卷填写;如不同意,可退出作答。注意:如果问卷后台能采集到您的数据,则默认为您同意《知情同意书》的全部内容。问卷填写结束后,被试领取随机红包以作酬劳。此外,本研究内容与程序均符合伦理学标准,已获得广东技术师范大学教育科学学院伦理审查委员会批准备案。

表1 时间流逝体验探索性因子分析(样本一,n=964)

(二)结构效度

2.探索性因素分析

表2 验证性因素分析结果(样本二,n=1692)

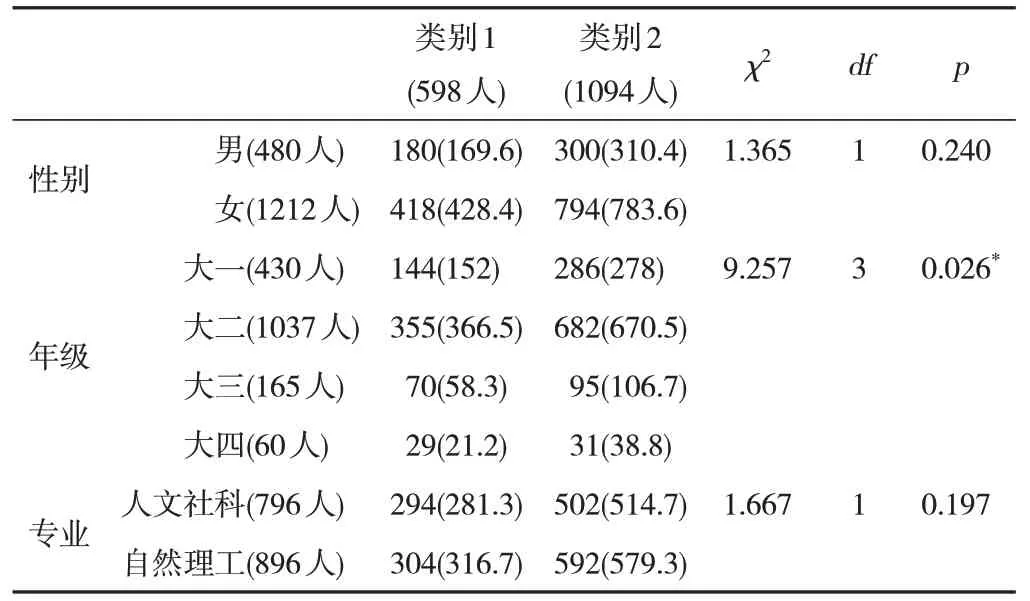

鉴于以往调查表明:时间流逝感会受性别、年级及专业的影响[4],加之,本研究被试人数在这些人口学变量上的分布存在显著差异(卡方检验结果,见表3),因此,对样本二的数据进行测量不变量性检验(或等值性检验),具体包括形态等值、弱等值(负荷等值)、强等值(尺度等值)与严格等值检验。如表4 所示,等值检验结果支持《时间流逝体验量表》的二维测量结构在性别、年级和专业上的形态等值。与此同时,负荷等值、尺度等值与严格等值也均得到支持,CFI 和RMSEA 的变化量没有超过建议的临界值[30-31]。值得注意的是,性别的严格等值检验结果(ΔCFI)为0.015,鉴于这一差值处于0.01-0.02 之间,应该考虑可能存在模型差异[32]。

表3 被试人数在各人口学变量上的差异检验(样本二,n=1692)

表4 测量不变性检验结果(样本二,n=1692)

(三)信度分析

信度分析结果显示:时间流逝体验总问卷及各维度的内部一致性信度分别为0.889、0.883、0.826。时间流逝体验总问卷及各维度的分半信度分别为0.752、0.878、0.787。

(四)时间流逝体验的潜在剖面分析

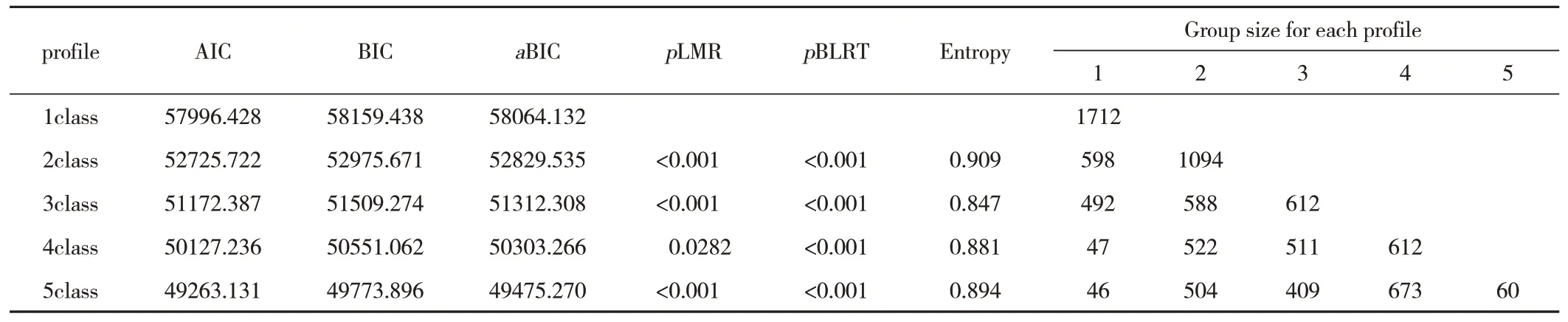

以《时间流逝体验量表》各条目得分为外显变量,建立潜在剖面模型。在LPA 中,AIC 和BIC 越低,Entropy 越高,且LMRT 和BLRT 达到显著,模型拟合度就越高,模型就更优[28]。根据不同类别的潜在剖面分析拟合指数结果(见表5),虽然“五类别模型”的AIC、BIC、aBIC 均低于其他4 个类别模型,LMRT 和BLRT 也均显著,但“五类别模型”中有2 个子类别的被试人数小于总人数的5%(85 人),不甚理想。“四类别模型”存在同样的问题。“三类别模型”虽然人数符合要求,但Entropy 值偏小,也不甚理想。综合比较,“二类别模型”的拟合指数最优,因此,选择二类别模型(具体参数见表5)。从图1 可知,“二类别模型”的条目均值表现出明显不同的特征:类别C1在“积极思维体验维度”各条目上的条

图1 时间流逝体验潜在剖面分析图

表5 五种剖面分析模型的拟合指数(样本二,n=1692)

件均值得分普遍在3 左右,在“消极情绪体验维度”各条目上的得分普遍低于3,故命名为“中积极思维—低消极情绪体验类型”,这一类别的人数占所有被试的35.34%。类别C2在“积极思维体验维度”各条目的条件均值得分居高(6 个条目的条件均值高于或接近于4),而在“消极情绪体验维度”各条目上的条件均值得分普遍在3 左右,故命名为“高积极思维—低中消极情绪体验类型”,这一类别的人数占所有被试的64.66%。

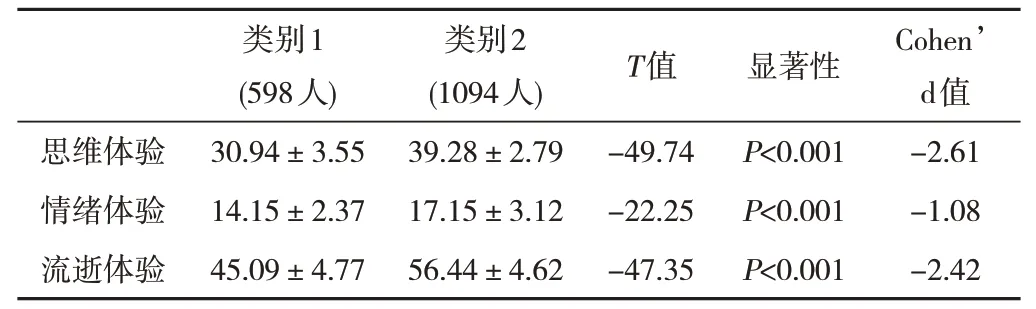

为了比较不同时间流逝体验类型大学生在体验特征上的差异,也一并检验分类的有效性,以“体验类型”为自变量,分别以“积极思维体验维度分”“消极情绪体验维度分”与“时间流逝体验总分”为因变量,进行独立样本t检验,结果如表6 所示,不论是在两个子维度总分上,还是在时间流逝体验量表总分上,两个不同流逝体验类型均存在显著差异。以“体验类型”为组间变量,以“体验维度”为组内变量,进行两因素重复测量方差分析,结果显示:体验类型主效应显著(F=2283.25,P<0.001),体验维度主效应显著(F=42821.61,P<0.001);类型与维度的交互作用也显著(F=803.97,P<0.001)。进一步的简单效应分析表明:在两个时间流逝体验类型上,积极思维体验强度均高于消极情绪体验强度(MDclass1=22.13,P<0.001;MDclass2=16.79,P<0.001);在两个体验维度上,类别1 的得分均显著低于类别2(MD积极思维=-8.34,P<0.001;MD消极情绪=-3.01,P<0.001),这一结果也体现在图1 不同线条的走势上。

表6 不同时间流逝体验类型大学生的流逝体验强度比较

为了比较不同类型时间流逝体验大学生在性别、年级与专业上的人数分布是否存在显著差异,进行“性别与类别”“年级与类别”“专业与类别”的列联表卡方检验。结果表明:不同时间流逝体验类型的大学生在性别、专业上的人数分布没有显著差异,但是在年级上却存在显著差异(P<0.05)(具体结果见表7)。卡方多重比较结果表明:大一和大二在体验类型的人数分布无显著差异(P>0.05),大一和大三、大四在体验类型的人数分布有显著差异(P<0.05)。大二和大三、大四在体验类型的人数分布有显著差异(P<0.05)。大三和大四在体验类型的人数分布无显著差异(P>0.05)。

表7 不同性别、年级与专业大学生在不同流逝体验类型上的人数差异检验

四、讨论

本研究以认知心理学经典的“元认知体验理论”为依据,探讨了大学生时间流逝体验的内涵与结构,具有开创意义。从心理发展的角度,大学生处于同一性发展中晚期,其对时间、自我与生命流逝的积极思考,对消极情绪的调节能力,皆存在较强的可塑性;时间流逝体验作为时间流逝元认知活动的中介要素,其能激活有关时间流逝的意识、调节对时间流逝的监控,进而强化时间价值观与时间管理能力。此外,从心理健康的角度,鉴于情绪与思维均与时间认知紧密相关[33],一旦确定了时间流逝体验的结构及其稳定性,便可从时间流逝体验的角度研判个体的情绪状态与思维特征,有助于发现和干预一些隐匿性强且难以评估的心理症状。

(一)大学生时间流逝体验内涵与结构的合理性

本研究自编问卷析出了时间流逝的“积极思维体验”与“消极情绪体验”两个维度,这符合Flavell 提出的“元认知体验理论”,即,体验包含思维体验与情绪体验[24]。与此同时,时间流逝体验的“消极情绪体验维度”也与前人[5]提出的时间流逝感的“情绪情感维度”一致。进一步,本研究提出的“时间流逝体验”还从“思维体验”的角度拓展了原有“时间流逝感”的概念内涵,这非常符合“时间流逝”作为一种观念而存在的日常,更符合我国自古便有强调时间流逝的意识形态[21]。本研究析出的“时间流逝情绪体验维度”与“时间流逝思维体验维度”分别隶属于“情绪”与“认知”范畴。情绪与认知是心理学包罗万象的两大基本范畴,也是心理学亘古不变的两大研究主题。情绪是人类认知的动力系统,而认知则是情绪的工具系统,两者既相互区分,又相互影响。就“时间流逝情绪体验”而言,其会为个体有关时间流逝的思维提供动力,不断强化个体对“时间流逝”进行审视与思考,进而促进“时间流逝价值观”的形成与发展;而就“时间流逝思维体验”而言,其会诱发个体不同朝向与不同程度的时间流逝情绪情感,进而形成不同向度与力度的情绪调节动能。总体而言,时间流逝体验的“思维体验”偏向积极(由具体条目可知),“情绪体验”偏负性;而且思维体验强度较情绪体验强度更大。这一结论体现在:第一,探索性因素分析得出的各维度条目数量。在编制初始问卷时,情绪体验与思维体验两个维度的条目数量差别不大,但经探索后发现,思维体验保留的条目是情绪体验的两倍。第二,潜在剖面分析结果。不论是哪一个类别,“积极思维体验维度”所有条目的条件均值均显著高于“消极情绪体验维度”所有条目的条件均值。值得注意的是,“积极思维体验维度”的条目涵盖的内容较广,涉及自我、当下、细节、生活状态、人际关系和“过去—现在—未来”时间观等内容,这从侧面印证了本研究所提出的“时间流逝体验”也不是“对时间流逝得快慢的简单性认知判断”,而是一种复合心理表征[15]。

滤波器原型的频率响应特性主要由半波长谐振器的长度和加载枝节线的长度决定。为了验证以上的分析,本文利用HFSS软件对滤波器的传输特性进行了计算机全波电磁仿真。如图4(a)所示,通过改变短路枝节线的长度L2,滤波器第1通带的中心频率可以获得较大范围的改变,与此同时,滤波器第2通带的中心频率保持不变,第3和第4通带的中心频率有微小的变化。图4(b)和图4(c)显示出L3和L4对第3通带的频率有明显的影响,而对第4通带的频率影响较小。从图4(d)可知,L5对第4通带的频率有明显的影响,而对其他频率几乎没有任何影响。

(二)大学生时间流逝体验量表的信效度良好

国内现存的、有关时间流逝感知的标准化量表以余习德等人于2017 年编制的《时间流逝感量表》为主[15],该量表旨在从情绪情感、生理易感性与行为反应倾向三个维度来考察个体对时间流逝的意识强度。虽然该量表的开发过程规范科学,亦具有首创意义,但在实际应用中发现:第一,该量表所依附的理论构念——时间流逝感——存在“指向不明”的问题,到底是在界定个体对时间流逝的认知反应?还是在界定个体对时间流逝的情绪与生理反应?又或是在界定个体对时间流逝的行为表现?第二,该量表的维度设置缺乏具体的理论支撑,以至于维度之间的逻辑关联性与层次性有所欠缺。第三,该量表的结构在不同人群中不稳定[14]。针对该量表存在的上述问题,本研究将视野聚焦于“时间流逝体验”,并以美国认知心理家Flavell 的“元认知体验”为理论依据,对以往“时间流逝感”的测评工具进行了优化与拓展,结果颇为理想。具体表现在:第一,《时间流逝体验量表》所依附的构念被质性与量化研究结果所证实。第二,自编的《时间流逝体验量表》信度较好。第三,《时间流逝体验量表》的效度也较好,二因素结构明显好于单因素,这印证了Flavell 早前提出的元认知体验双因素理论[24-25]。第四,《时间流逝体验量表》在性别、年级与专业上均存在形态、弱与强等值性,在年级与专业上也存在严格等值性,这在一定程度上规避了《时间流逝感量表》所面临的结构不稳定性问题。值得注意的是,《时间流逝体验量表》在性别上可能不存在“严格等值性”。一方面,学界更强调形态、弱等值与强等值三种测量不变性检验[31];另一方面,本研究男女人数差异较大,这也许是“性别严格等值性”不成立的原因之一,未来需尽可能平衡被试人数在性别上的分布。

(三)大学生时间流逝体验的不同类型及分布情况

本研究潜在剖面分析结果表明:存在两类时间流逝体验大学生,即,C1中积极思维—低消极情绪体验型和C2高积极思维—中消极情绪体验型。除了潜在剖面分析的拟合指数在两类别上最优外,以类型为自变量,以积极思维体验维度分、消极情绪体验维度分及时间流逝体验总分为因变量的独立样本t 检验结果表明:两个类别在所有因变量上均存在显著差异,且效应量较大,这说明类别划分有效。此外,通过描述性统计分析结果或图1 不难发现:C1类在积极思维体验条目上的条件均值大多在“3”左右,在消极情绪体验条目上的条件均值大都低于“3”,因此,可被视为是“中积极思维—低消极情绪体验型”。C2类在积极思维体验条目上的条件均值大都接近甚至超过“4”,且在消极情绪体验条目上的条件均值大都在“3”左右,因此,可被视为“高积极思维—中消极情绪体验型”。进一步,通过两因素重复测量方差分析发现:在不同类型时间流逝体验个体之间,积极思维体验存在显著的类别差异,类别2 的积极思维体验显著高于类别1,因此,在“类型”的前半段命名上,分别命名为“高积极思维”与“中积极思维”是合理有效的。消极情绪体验也存在显著的类别差异(类别1 的情绪体验显著低于类别2),因此,将类别1 和类别2 的后半段分别命名为“低消极情绪”与“中消极情绪”也是合理有效的。从图1不难看出:第一,无论是在积极思维体验上,还是在消极情绪体验上,C2类都要高过C1类一个量级,这说明C2类人群的体验强度是全方位超越C1类的。第二,在同一个类别内(无论C1还是C2),积极思维体验均高于消极情绪体验,由此说明,“思维体验”在时间流逝体验中占据主导地位。

实验组患者不良反应发生率为98.00%、治疗效果为96.00%,参照组患者不反应发生率为80.00%、治疗效果为60.00%,组间差异明显,P<0.05,存在统计学意义,详见表1。

本研究发现两类流逝体验大学生的人数在年级上的分布存在显著差异。从人数占比不难看出:大一中,类别2 的学生占比要显著高于大三、大四;大二中,类别2 学生占比要显著高于大三、大四,可能是因为:第一,如表3 所示,被试人数本身就存在年级差异。第二,时间流逝体验的不同类型可能会随着时间的变化而变化,因此,未来有必要使用类似于潜在转换分析的方法技术或开展追踪研究予以探讨。值得注意的是,以往研究均证实了时间流逝