以人合天:比较视野下的18—19世纪中国战争题材绘画创作

2023-12-19肖弼龙

肖弼龙

摘要:古代中国战争题材绘画,相较于中国美术史中其他绘画类型可谓乏善可陈,且在表现手法与精神内核上几乎没有实质的变化,这其中的因由是值得探究的。18—19世纪是中国清朝的鼎盛时期,战争题材绘画在这一时期达到前所未有的高峰,以《平定准部回部得胜图》为其代表。然而当我们将该作品置于世界绘画殿堂的版图中考量,与同时代同类题材的西方绘画作品相较,依然可以发现不小的差异。本文将中西战争题材绘画的艺术史作为背景,选定同样创作于18—19世纪且同题材的西方绘画作品《大军残部》与《平定准部回部得胜图》进行多角度的文本对比,从政治原因、文化深层、哲学思想、美学观念等方面入手,在比较的视野下探讨中西战争绘画创作境界之差异及其不同的精神源流,并期以此为当代中国绘画创作者在同一领域的探索和实践提供些许借鉴。

关键词:18-19世纪 战争题材绘画 中国古代绘画创作 中西比较

自史前时代至今,人类历史既是一部发展史,也是一部战争史。战争伴随人类文明的发展从未真正休止过,人类因资源争夺、民族矛盾、领土纠纷、意识形态差异等原因产生纷争,最终付诸暴力。虽然战争在一定程度上可以推动历史进程,促进新技术的产生,但是无论对战争如何定义,都无法掩饰战争残酷且暴虐的本来面目,而文学、美术、影视等各个领域的艺术家们也纷纷不断尝试通过创作去表达、探讨战争之于人类的意义、价值、警示乃至困惑。

中国的战争题材绘画自古有之,例如已知最早的战争题材作品——约新石器时代、位于云南省沧源佤族自治县勐省的《舞蹈牧放战争图》。然而纵观漫长的中国古代美术史,表现战争的绘画相对其他题材绘画却显得乏善可陈,且在形式和内容乃至价值传达上几乎没有显著且实质的发展,其中的因由是值得探究的。

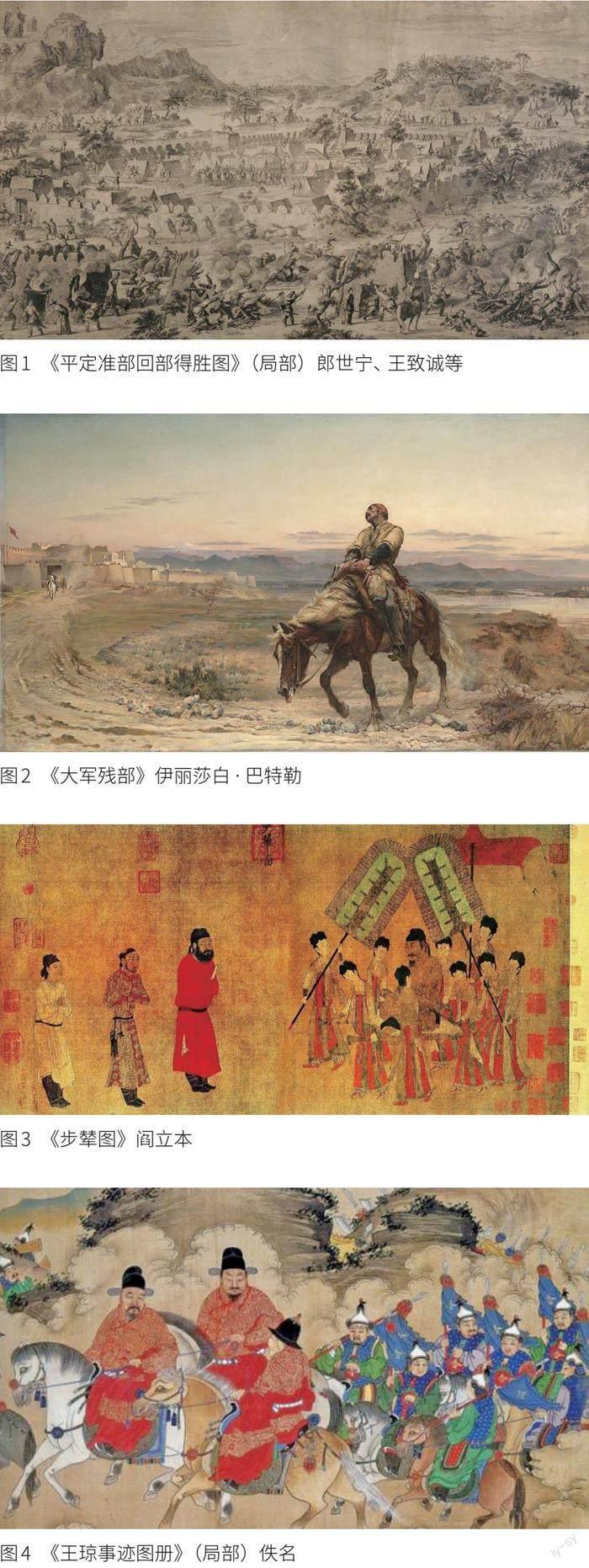

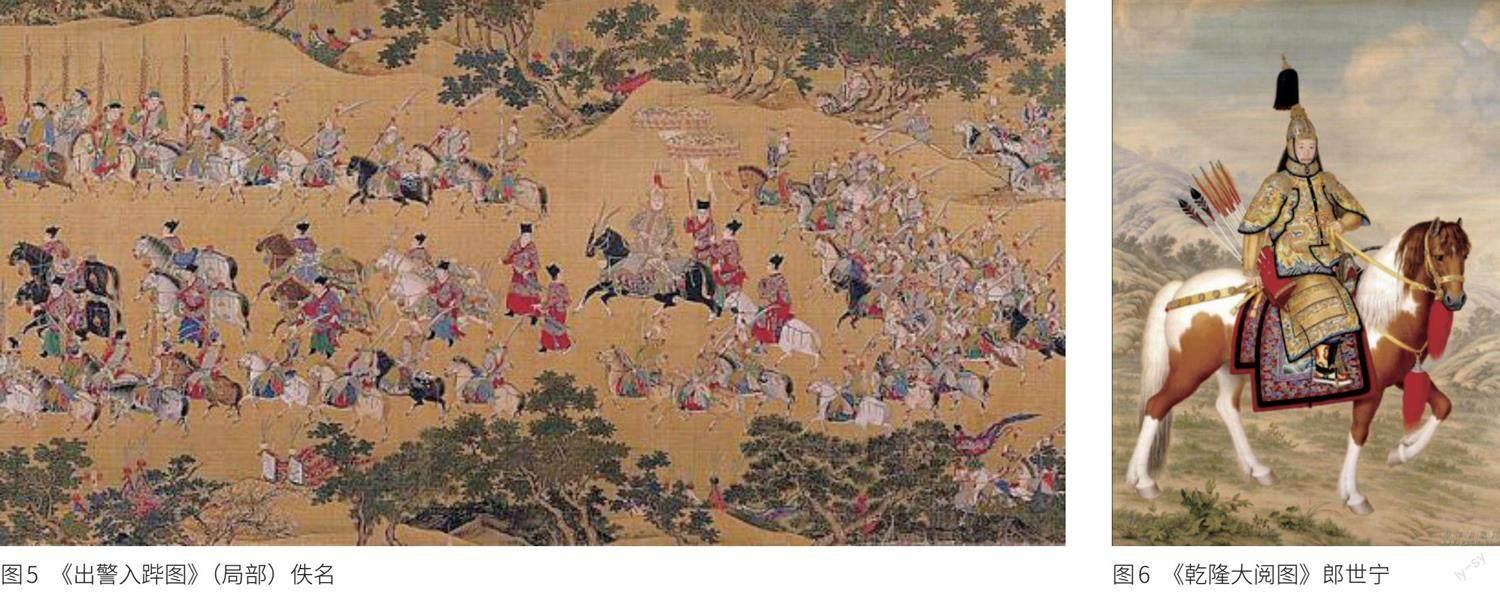

18—19世纪是中国最后一个专制主义中央集权封建王朝——清朝的鼎盛时期,战争题材绘画在这一时期焕发了最后的光芒,其中由西洋传教士主持的战勋纪功画《平定准部回部得胜图》(以下简称《得胜图》,图1),经历了长达十余年的中西集体创作、远送法国制版的漫长历程,在继承前朝战争题材绘画的基础上,表现手法上有了一定的突破;然而在此之后,古代中国的战争题材绘画再没有类似的创作高峰出现过。下文将以这部极具代表性的作品作为主要研究对象,对比古代中国其他战争题材绘画,结合与同样创作于18—19世纪的西方战争题材绘画作品、瑞典画家伊丽莎白·巴特勒的《大军残部》(图2)的比较,从作品的创作背景、表现对象、艺术手法、形式与风格等多方面进行考察,通过对照的方法探究中西方战争题材绘画作品之不同的创作境界与精神源流,并深掘中国战争题材绘画作品创作局限之原因、研讨突破之路径。

一、《得胜图》的创作背景和史学意义

明清以前的中国绘画,战争题材作品发现较少,自商周至南北朝时期,与战争相关的美术史料仅存于一些青铜器或画像砖的纹样[1] 中,其表现手法均较单一,多以平面排列的仪仗阵型或个体形象出现。唐宋时期中国画花鸟、山水、人物等题材绘画进入成熟阶段,而早期战争题材绘画基本上依附于这些主流系别,关于战争的表现止步于一些侧面反映,例如阎立本所绘《步辇图》(图3)的宋摹本[2] 和《凌烟阁二十四功臣图》,后者与宋代画家刘松年所绘《中兴四将图》一样均是功臣形象写生,属于人物画像类。

直至敦煌莫高窟第156窟唐代壁画《张议潮统军出行图》,以横卷的形式呈现了百余人浩浩荡荡的军阵仪仗。前端的仪仗部分真实再现了唐代节度使出行的礼仪规制,张议潮居画面主要位置,形象高大,以此与身边随从人员区分等级。后段为二十多人组成的后卫队伍,虚实得当,秩序井然,充分体现了一支胜利凯旋的雄壮之师所具备的威严。而南宋萧照的《中兴瑞应图》进一步采取手卷连环画式的叙事形式,全卷分为十二个故事,三个部分,画前均有文字注释画意。虽然没有交战双方的直接冲突,军士数量也不多,但通过军旗、军帐等军用物资,隐晦地描绘了在山峦树丛之后,隐匿着不可计数的士兵,时刻警惕来犯之敌的情景。至此,采用叙事画卷形式、结合人物画或山水画侧面表现战争的绘画创作有了初步萌芽。

明代出现了部分官员为记载自身仕途大事件而创作的“宦迹图”,如《王琼事迹图册》(图4)、《徐显卿宦迹图》等,这些都属于个人功绩的记载,而比这更值得关注的是,此时已经开始出现官方组织创作、表现战争情形的绘画。例如表现明神宗万历皇帝出巡皇陵,彰显皇家威严、军容严整的《出警入跸图》(图5),还有描绘万历年间石茂华平定西北少数民族叛乱全过程的岐阳王李文忠家藏《平番得胜图》,至此正面表现战事冲突的绘画作品终于在中国绘画史上初露锋芒。此后由苏愚编绘、详解东南沿海三省抗击倭寇的版画《三省备边图记》,仇英所绘、反映抗击倭寇的《抗倭图卷》,以及晚明佚名所绘、藏于日本的《倭寇图卷》等作品中,对战争场面进行直观描画,细节也更为丰富。

以满人取代汉人统治、建立政权的清朝政府,与汉文化中“重文轻武”的态度不同,满文化强调“尚武”精神,清朝不仅在制度上实行“满汉隔离”,作为皇帝本人,也以各种名义出巡外地,同时也促使清代军事战争题材绘画在数量及质量上大大超越了前朝。根据其取材及立意,可大致分为以下几类:

1.展现皇帝英雄形象,如《乾隆大阅图》(图6)、《大阅图》(郎世宁绘);

2.描绘疆域广阔、体现国力强盛,如《康熙南巡图》(王翚等绘)、《乾隆南巡图》等;

3.昭显祖辈建业功勋,如反映清太祖努尔哈赤战勋的乾隆朝摹本《满洲实录》;

4.记录重大军事胜利、纪念功勋人员,多采取組画形式,如《紫光阁功臣图》、《蔡毓荣南征图》、《董卫国纪功图》、《北征督运图册》(禹之鼎绘)、《北征扈从图》(王翚、禹之鼎绘)等。而《得胜图》则属于此一类绘画。

自康熙二十七年(1688年),康熙亲征准噶尔起,经康、雍、乾三朝,历经近70年,终于在乾隆二十三年(1758年),乾隆平定准噶尔叛乱,清王朝焕发出最后的荣光。为纪念此功绩,乾隆二十九年(1764年)西洋传教士郎世宁、王致诚等人奉旨起稿《得胜图》,后送至法国制成铜版画,至乾隆四十二年(1777年),制作完成送抵中国,前后历经13年。全图分为16幅版画,18幅题序及诗文,将平定准噶尔叛乱中重要的战役过程如格登鄂拉斫营之战、伊西洱库尔淖尔之战、乌什酋长献城降、通古斯鲁克之战、库陇癸之战、霍斯库鲁克之战、呼尔满大捷、黑水围解、和落霍澌之捷、鄂垒扎拉图之战等,辅以平定回部献俘、凯宴成功诸将士、郊劳回部成功诸将士等庆功场面,以连环画式、按照时间顺序图文并茂真实展现。

《得胜图》在古代中国战争题材绘画史上之所以突出,主要是三个方面的原因:一是该组画几乎总结了历代前朝所有战争题材绘画所出现过的重要视觉元素,巩固并提升了这类题材创作,从此战争题材绘画可以说从传统的山水画、人物画大类中脱离出来,发展成为更具辨识度的类别;二是从以往的官员个人功勋记录上升至帝王国业的纪事,叙事视角有了新高度,也更具史传意义;三是《得胜图》是古代中国战争题材绘画中第一个,也是唯一一个由西洋传教士主持起稿,远送至欧洲进行铜版画制作的作品,西方传教士的参与,整个制作过程跨越国家,历时较长,这背后的用意,除了取铜版画逼真写实之长及易于复制的特点之外,其昭示清朝的文治武功、深化统治者的政治影响并以此威慑欧洲各国、昭告国家主权的用意亦不可忽视,就价值表达的层面而言,相较于古代中国其他战争题材绘画也更具分量。

二、与《大军残部》为代表的西方战争

绘画创作比较

从时间上看,英国画家伊丽莎白·巴特勒的《大军残部》较《得胜图》晚一百年左右,而与《得胜图》被视为该时期高峰之作的待遇不同,《大军残部》在当时因不符合主流价值观而被忽略,其创作思想的超前性被后世评论家留意并发掘,令其成为战争题材绘画当中一件值得特别关注的作品。

伊丽莎白·巴特勒(Elizabeth Thompson Butler)是英国著名女性战争题材油画家,其早期绘画主要表现宗教题材,旅法期间接触到许多战争油画,逐渐开始战争题材油画的创作。由于丈夫是军官,她有机会深入士兵的生活,在创作上也从歌颂战争转为批判战争。《大军残部》(The Remnants of An Army)绘制于1879年。1842年1月,侵略阿富汗的一支两万余人的英国部队自喀布尔撤退,途中多次遭到阿富汗武装人员的伏击。这幅作品描绘了英军唯一的生还者威廉·布莱登医生,身心俱疲地骑马来到贾拉拉巴德的场景。

将《得胜图》与《大军残部》的文本进行细读比较,可以发现两部作品于创作立意、叙事手法、形式与风格方面分别呈现以下方面的分野,这些差异也可以在中西方其他同类作品中得到佐证。

(一)国家意志的体现与个体命运的关注

《得胜图》全组图虽采用西方的透视原理,但主要创作思想还是立足中国传统,强调叙事性,着重表现战役的激烈,并不以写实肖像塑造战士英勇的个人形象。其中3幅表现战争成果的画作《平定回部献俘》《郊劳回部成功诸将》《凯宴成功诸将士》,更是直接忽视透视原理,令帝王造型高大于旁人,突出皇权威严,秉承“朕即国家”——皇帝意志即国家意志的题旨。归根到底,《得胜图》不过是由数量庞大的将士堆砌而成的帝王个人的英雄画像。

相较之下,《大军残部》所展现的视野截然不同:画面只具体描绘了一人形象,画面中布莱登骑马居于画面前景显要位置,虽然中景的城镇已是目的地,但布莱登却似乎依然深陷在那场劫后余生的戰争记忆中,满脸绝望、濒临崩溃。道路与周围的空地仿佛构成一个漩涡,吞噬一切鲜活的生灵。整幅画虽然只突出了一人,却让观者联想到所有英阿战争中伤亡的将士,有窥一斑而知全豹之感。与中景、近景形成反差的远景,冷色的天空与暖色的云彩,似乎波澜不惊地漠视世间的一切争斗。在画家看来,殊死的战争搏杀并不能真正改变什么,只有生命的消亡,岁月的依旧。

一面是以千军万马托起帝王一人的光辉形象,另一面是以一个平凡的个体来映射战争作为影响集体命运的无形力量,二者视角不同,题旨相异。

(二)散点透视的松散叙事与焦点透视的集中冲突

古代中国画师偏好用横幅手卷的形式表现战争,且并不追求将重要的历史事件按照时序和因果一一再现,他们更倾向于把不同时间、空间的物象从比例约束中解放出来,根据创作意图组合在一起,打破焦点透视的视域限制去摄取景物。中国传统战争题材绘画基本围绕集结、出征、得胜、庆功等场面展开,具有较强的情节性和叙事性,运用散点透视,构成俯视视角,仿佛自上而下的注视与安排。明代仇英所绘《抗倭图卷》就体现出这样的特点,全卷以山峦和树木作为各个章节之间的衔接,从倭寇船只出现在海面开始,情景依次推展,继而倭寇登陆,烧杀抢掠,居民逃亡,明军出战,水上厮杀,倭寇兵败,直到报告胜利,全卷终结。

《得胜图》因西方传教士的参与创作,故在审美表现上出现一些西化的倾向,但16幅组画各自成幅的同时,又构成一个叙事连贯、意义相关的整体,这种“形散神不散”、具有情节性的画卷创作手法,体现出含蓄悠远的东方意韵。然而对情节性和叙事性的强调和“俯瞰视角”的处理,势必会忽略细节,放弃单个形象生动且传神的瞬间,比较平面化地把战争释义为集团之间的冲突,个人的形象非常渺小,小到只是战争机器中微不足道的一颗螺丝钉,无力对战争的意义展开深层揭示。

相较之下,西方画家则无意在画面中以叙事性手法表现战争;采用符合黄金比例的构图,遵循透视法则,力图截取一个具有戏剧表现力的时刻、并采取具有艺术张力的形式去表现,这是西方战争绘画常采用的方法。以《大军残部》为例,画家对画面本身的形式感投注了极大的热情,包括构图的戏剧性、光与影的表现力、空间感的构造等方面,通过焦点透视的处理,当观者将目光投向画面中的场景,仿佛路过画面世界的旁观者,从此情此景推测不久前发生的惊心动魄的战争。再例如戈雅的画作《1808年5月3日夜枪杀起义者》,画家采取了对角线的构图方法,令整个画面张力饱满,即将被枪杀的起义者有僧侣、市民和农民等,每个形象都具有象征意义,他们各异的举止和表情与行刑者无法见到的脸及整齐的枪管形成强烈的对比。深色的夜空下,一束强光自下而上照射,映在起义者的脸上,更渲染了冲突前紧张恐怖的气氛。画家将战争事件的冲突总结为起义者的失败,聚焦行刑前那一片刻的情景,将整个事件集中呈现为一点,传达出强烈的艺术力量。正如戈雅本人所讲:“我就是要用自己的画笔,使反抗欧洲暴君的这次伟大而英勇的光荣起义永垂不朽。”

(三)写实的历史再现与再现的精神写实

在人物造型上,西方画家遵从科学理性,研究解剖、透视与色彩原理,故而造型较为具体准确,古代中国画家则对造型的把握不追求形似,但求“传神”。在对历史情景的再现方面,西方战争绘画更为大胆和自由,与之相比,严格遵循史实的古代中国战争绘画则趋于求真和保守。

正如郭若虚在《图画见闻志》中所言:“自古衣冠之制,鉴有变更,指事绘形,必分时代。”而冷兵器战争场面主要构成元素便是士兵及其装备,中国古代画家对之的写实刻画随不同时代呈现不同形象。《得胜图》不仅再现了历次重要战斗的交战情形,更细致具体地描绘了交战双方所处的地理环境、士兵着装、武器装备、战斗队形、作战方式、后勤补给等,对了解清代乾隆时期战争面貌有极高的史料价值。其他作品如明代的《平番得胜图》也对明军作战兵种和阵列、以盔甲和色系来区别官兵等级或兵种的体例作了较为具体和写实的描绘。此类绘画追求的都是一种“写实的历史再现”。

相较于中国画家的写实态度,西方画家的处理方式则更为抽象,其出发点可以认为是自精神层面的一种“再现的写实”。《大军残部》表现战后余生的威廉·布莱登医生返回驻地的形象,仅能从远景的山峦体现出阿富汗多山的地貌特征,而战斗队形、作战方式等无法从画面中得知。对于布莱登医生的武器装备,仅从军裤军靴及两把略加刻画的马刀(其中一把马刀丢失,仅余刀鞘)可以体现。画家将绘画重点集中在人物濒临崩溃的神态及全身无力却还紧抓马鞍的动态上,以期通过布莱登医生的内心世界折射战争的惨烈。

更有一些画家的作品为体现战争的恢弘或领导者的威望,故意忽略客观存在和历史事实,将创作主观性推到极致。如德国画家阿尔布雷希特·阿尔特多费尔(Albrecht Altdorfer)的《亚历山大之战》(图8),描绘了亚历山大大帝于伊苏斯战役击败波斯军的情形,画家并不写实描写西亚美尼亚地貌,而是以隐喻手法展示整个地中海地区。士兵的武器装备也是大胆依照15世纪德军的武器装备进行创作,几乎架空了整个历史史实。画家在画面的天空位置特意绘制文本框,以文字陈述画作内容的历史背景,或许可以看作是一种补偿手段。另一幅德裔美国画家埃玛纽埃尔·洛伊茨(Emanuel Leutze)于1850年绘制的《华盛顿横渡特拉华河》(图9),作者将华盛顿渡河的时间由刮着暴风雪的凌晨改为具有象征意义的风平浪静的拂晓时分;将华盛顿右侧的旗手描绘成第五任美国总统门罗——事实上并没有证据证实二者在一条船上——并且船的体积也略作扩大;三是门罗手中的星条旗样式成型晚于此次渡河时间,当时跟随华盛顿出征的应为各州不同样式的旗帜。可见在以上这些西方战争题材绘画中,史实究竟如何并不那么重要,绘画所传达的精神内核是居于真实历史情境之上的。

(四)无中生有的无穷想像与虚实相间的相辅相成

战争的胜利往往需要睿智的思想领导,在时代的召唤下英雄的诞生实属必然,记录英雄光辉形象的人物画也成为战争绘画不可缺少的类型之一。在此类绘畫中,古代中国画家更注重画面的“知白守黑”,如唐代阎立本绘《唐太宗立像》、陈闳(传)绘《八公图》、宋代刘松年绘《中兴四将图》,清代佚名作《紫光阁功臣图》等,无论简约的线描或设色绘画,背景皆为留白,而“无画处皆成妙境”,正如《老子》说:“天下万物生于有,有生于无。”这“无”中之“有”,留予观者自行揣摩,让观者发挥无穷的想象力,这是东方绘画独有的审美特色。

西方画家在准确塑造英雄形象的同时,往往通过虚实相间的背景来烘托英雄的气质。《大军残部》中大面积的天空与几乎寸草不生的地面,纵深极远,给人以荒凉凄苦之感,用以烘托人物的绝望神情恰到好处。同样的例子还有达维特的《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑》,画家将背景处理为群山,若隐若现的旗帜及军队在拿破仑的指挥下奋力行军。行军的方向、旗帜以及拿破仑的斗篷,甚至马鬃,都与拿破仑的指引方向一致,很好地体现了拿破仑的坚毅与领袖气质。这是东西方对于虚实的理解和处理方式不同所致。

(五)歌功颂德的教化功能与人文精神的多元呈现

中国古代绘画历来注重功能性,尤其是教化功能。如谢赫在《古画品录》序中所言:“图绘者,莫不明劝戒、著升沉,千载寂寥,披图可鉴。”[3] 封建统治阶级对于绘画的功能与价值定位更多是教化人伦、稳定朝纲的社会意义,他们制画的目的是希望“观画者见三皇五帝,莫不仰戴;……见篡臣贼嗣,莫不切齿;……见忠节死难,莫不抗首;……见令妃顺后,莫不嘉贵。”[4] 且民间画家或文人画家也较少涉及该题材,除却明代部分官员为记录个人事迹而创作的宦迹图外,战争题材绘画基本是皇家宫廷画家的专属。而当西洋画师跻身清朝宫廷画家之列,作为统治者的乾隆看重的仅仅是西洋画师的写实能力,故而在《得胜图》中,人物造型与透视较前朝更为准确,但整套绘画作品的精神表达依旧因循旧制。近代之前中国战争题材绘画倾向于回避失败的战争,忽视战争中人性的因素,以歌颂统治者和标榜功臣为出发点,创作目的和创作者身份的单一,这些原生特点使古代中国战争题材绘画的路向更为狭窄,即使形式上的改良也无法促成整体美学的提升。

而经过只能固守单一的神话战争题材的中世纪之后,西方战争题材绘画进入了创作思想多元缤纷的文艺复兴时期,在人文主义美学思潮的影响下,战争题材绘画获得了更繁荣的发展,作品中对战争的态度和表达不再局限于理想主义或英雄主义,出现了如批判、讽刺等不同的姿态和立场,并随着更多不同学派或风格的出现有了更多元的表现方式,如巴洛克画派、学院派、浪漫主义、象征主义、平民主义、悲情现实主义、新古典主义等,该题材下作品产出更为丰富,如萨尔瓦多·罗萨的《战场》,威廉·透纳的《滑铁卢战役》,德拉克罗瓦的《自由领导人民》《十字军进入君士坦丁堡》《希奥岛的屠杀》,格罗的《埃罗战役》,威廉·萨德勒《滑铁卢之战》(图10)等。这些绘画在构图、造型、光影上都达到了新的高度,更新并丰富了这一题材和类型的绘画史。这也造就了我们在《大军残部》这部作品中看到的与旗开得胜的场面完全不同的、萧瑟衰败的战场情境,而这带给观众的观感也更为开放,为人文主义的反战思考提供了空间。

三、18—19世纪中西方战争题材绘画的

差异原因分析

对照之下,18—19世纪中国战争题材绘画数量较少,在审美表现、思想性与创新性方面与西方同时期绘画也存在明显差异,我们可以从政治、文化、哲学和美学4个角度分别出发去追溯造成这种差异的原因。

(一)政治因素:缺失的现代性

在文艺复兴和启蒙运动后,以英国为代表的西方国家逐步完善君主立宪制,工业革命的完成、议会改革和工人运动的发展,促使西方国家向资本主义民主政治发展,政治氛围宽松,较为先进的制度促成较高的文明水平,在美术史上体现为:以多样手法和多元视角手法创作的战争题材绘画层出不穷。

而18—19世纪的中国由于专制主义中央集权制度的不断强化,在清代中后期时期思想禁锢、文化专制达到顶峰,封建社会走向衰落,加上上层阶级的傲慢与愚昧、闭关锁国的政策等,令战争题材绘画成为宫廷画家们歌功颂德、帝王将相追求生平功勋记录的工具,因而绘画作品从价值层面难以有现代性突破的可能。直至1861年总理衙门设置,这意味着中央政治机构向半殖民化转变,临近世纪末的中国才缓缓拉开近代化的序幕,战争题材绘画创作的步伐攀上现代阶梯也是下一个世纪以后了。

(二)文化深层因素:小写之“武”

中国传统文化提倡“以和为贵”,《说文解字》中对“武”的释义为“楚庄王曰,夫武,定功戟兵,故止戈为武”,[5] 可以理解为:发动战争是为了终止战争保卫国家。且古代中国是以农业为主的大陆文化,大陆为山川河流所阻隔,文化传播速度有限,农业文明重视安土重迁,中国文化强调稳定和平衡,进而趋于封闭保守,拘泥于前人经验,缺乏探索与创新精神等问题。

另一方面,在儒家“志于道,游于艺”思想的影响下,绘画被视为“雕虫小技”,为人所鄙。如张彦远在《历代名画记》中所说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,振妙一时,传芳于祀,非闾阎鄙贱之夫所能为也。”[6]“逸士高人”从事绘画是“戏墨”,反倒可以流传千古。[7] 在“追摹古人得高趣”与“逸笔草草,不求形似,聊以自娱”[8] 的文人画思维主导下,具有现实根据的战争题材绘画注定是鄙贱的。套用石涛对山水画的“笔墨当随时代”与“古人未立法之先,不知古人法何法?古人既立法之后,便不容今人出古法”[9] 的质疑,战争题材绘画也很快湮没于“临、摹、仿、模”的故有窠臼中了。

相反,西方文化中注重“尚武精神”,对战争无限向往,并且深度影响西方文化的古希腊文化离不开商贸和航海业的发展,海洋的广阔与未知性和商业的流通性,使文化交流迅速,文化氛围强悍浪漫,充满探索和创新精神,对新事物和新观念充满热情。在古希腊神话中神与人类“同形同性”,竞技运动激发了西方艺术家对健美人体较早的领悟和表现。现代欧洲正是发轫于古希腊、古罗马文化所奠定的基础之上,又历经中世纪漫长的基督教意识形态束缚,在挣脱束缚之后的欧洲大陆,古典文化重新获得重视,逐渐完成了与宗教神权文化相对立的人文主义思想体系的建构。“人文主义肯定人是生活的创造者和主人,他们要求文学艺术表现人的思想与感情,科学为人生谋福利,教育发展人的个性,即要求把思想、感情、智慧都从神学的束缚中解放出来。因此,人文主义学者和艺术家提倡人性反对神性,提倡人权反对神权,提倡个性自由以反对人身依附。”[10] 在这种文化的作用下,西方各国出现了不同的绘画风格和流派,彼此之间相互联系又互相争斗,故而战争题材绘画的异彩纷呈也就不足为奇了。

(三)哲学基础:对冲突的回避

作为中国古代哲学三大主流的“释、道、儒”三家几乎不约而同地引导着人们思想上对“冲突”的回避。自汉代董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”后,儒学成为了古代中国治国的思想基础。统治者需施“仁政”,并强调“礼制”,对外主张和平相处,侵略别国有害无益,倡导不战而屈人之兵;对内不断加固社会等级化、制度化,各阶层须服从统治者(“天子”)的管理。儒家思想是统治者的执政利器,“仁义礼智信温良恭俭让”也是中国人的行为规范,在儒家思想的主导下,古代画家的绘画思想也需“崇教化,重人伦”。

道家思想則倡导“道法自然,无为而治”,《老子》第三十一篇就已表明对战争的态度,认为兵器是不祥之物,即使战胜了也要用丧礼的态度去对待它。[11] 而佛教的教义更是提倡放下执着,“放下屠刀,立地成佛”。受“道”与“佛”影响的文人士大夫们更乐意投身于山水画的钻研中去表达自己对世俗世界的超脱理解,而对于“不祥”的战争,文字记载已是言简意赅,更不会有兴趣付诸绘画。

相较之下,西方艺术更勇于表现冲突,或创造冲突。这源自西方哲学对冲突的欣赏,西方哲学家赫拉克利特明确主张“对立面的斗争产生出和谐的概念,对立面的转化产生尺度的概念,对立面的相对则产生出美的相对性。”[12] 这就不难理解西方战争绘画画面构图中常采用“千钧一发”的冲突场面和“对角线”“等腰三角形”等几何式处理,画家勇于对绘画对象提出批判而非一味歌颂的创作态度也源于此。

(四)美学观念:重写意,轻写实

儒家和道家的哲学思想对古代中国的绘画美学影响至深,对绘画本身却较为轻视,职业画师身份低贱,工细写实的战争绘画自然难以入“品”。顾恺之的“传神论”强调绘画最重要的是“神”,而非“形”,“传神写照,正在阿堵中”,对人物形象的判定标准强调内在神貌的体现程度,而不是造型准确。五代人荆浩曾提出山水画“图真”的“六要”,即一气、二韵、三思、四景、五笔、六墨。此间的“气韵”是指山水的“气韵”,战争绘画为达到“图真”效果,对山水的描绘不遗余力,希冀在“现实”与“气韵”之间找到平衡点。为突出“自然有雅韵”,即使是战争如此残酷的事情,也不能把描绘生死搏杀作为目的,而是借以“水因断而流远,云欲坠而霞轻”[13] 的手法,将有限的军队掩映在苍莽山川的大背景里,体现不可尽数的壮观,就尽可能地“格高而思逸”了。中国古代战争绘画,每当描绘交战场面,无不将交战军队置于自然山川之中,这也是谢赫“经营置位”的概念。而谢赫所提出的“气韵生动”在战争绘画中可以理解为通过人物(将士)不同的姿、态、情、趣创造美感,这显然与军队对士兵“其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震”[14] 的整齐井然观念相冲突。战争题材绘画创作与文人画所导引的主流审美之间存在难以调和的矛盾。

但在西方美术的审美观中,艺术对现实的模仿一直得到重视,苏格拉底在毕达哥拉斯的“数的和谐”宇宙美学理论基础上提出了“人本主义”美学观,以人和人的生活为主要对象。他将艺术对生活的模仿分为四个层次:第一层次,逼真,惟妙惟肖;第二层次,模仿生活而又高于生活,包括提炼、概括的典型化过程;第三层次,艺术对现实的模仿不仅要形似,且要达到神似;第四层次,不管它模仿的是正面还是反面的生活现象,都能引起审美享受,都是艺术成功模仿了现实。[15] 这一美学观念为战争题材绘画创作提供了有力支持,故而西方战争绘画在人物造型的处理上惟妙惟肖,还原战争面目的同时又主观提炼和升华,无论正面歌颂战争还是反面讽刺战争的作品,都创造了美学潮流。

结语

《平定准部回部得胜图》无疑继承并发扬了中国战争题材绘画自萌芽以来逐渐形成的美学传统和审美意识,同时吸纳了西方绘画的先进技法,在中国战争题材绘画类型中成为相当成熟并有所提升的典型个案。但另一方面,它依然没有跳脱出中国古代政治哲学和美学思想深层的窠臼,强化君权、侍奉天道的创作观念根源于中国传统“以人合天”的审美意识,战争题材绘画整个类型并没有因此得到长足发展和實质性的提升,与同时代西方同类题材绘画相比存在鲜明的境界差异。直到中华人民共和国成立之后,才开始涌现出尝试从新视角出发的各类战争题材绘画,对传统的战争观、艺术观作出突破。

对于当代的绘画艺术创作者而言,回顾和总结历史经验有助于当下时代的创作实践的探索和创新。观察二战以后的世界格局,由于人类对战争谨慎的态度,战争的规模和发生次数都得到了控制,这一类题材绘画的创作数量和创作更新也逐渐进入了低潮。如果艺术作品能以多元视角和崭新的态度去表达对战争与人的关系的思考,或许能令这类题材创作的艺术生命得到复苏和重生,并对人类世界和平的广泛实现产生深远的意义。

(作者单位:广州市黄埔区苏元学校)

注释:

[1] 例如战国青铜器《采桑宴乐攻战图》的部分纹饰,汉代画像砖中的骑兵形象,南朝《战马画像砖》或同时期的仪仗图等。

[2] 表现的是吐蕃与唐战争之后,唐太宗召见吐蕃使者应允和亲的场面。

[3] 陈传席:《中国绘画美学史(上卷)》,北京:人民美术出版社,2009年版,第125页。

[4] 俞剑华:《中国画论类编(上卷)》,北京:人民美术出版社,1986年版,第12页。

[5] 王贵元:《说文解字校笺》,上海:学林出版社,2002年版,第559页。

[6] 张彦远:《历代名画记·卷六》,北京:人民美术出版社,1963年版,第129-130页。

[7] 民间画师如仇英,需与“逸士高人”相交才得以留名画史;而即使“衣冠贵胄”的唐代宰相画家阎立本也以擅画为耻,告诫子孙:“尔宜深戒,勿习此艺。”

[8] 俞剑华:《中国画论类编(下卷)》,北京:人民美术出版社,1986年版,第702页。

[9] 1692年,石涛客居北京,为伯昌先生作画并题跋。跋文见神州国光本《大涤子题画诗跋·卷一》。

[10] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室:《外国美术简史》(修订版),北京:高等教育出版社,1998年第2版,第62-63页。

[11]“夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。……兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。……杀人之众,以悲哀莅之;战胜,以丧礼处之。”——《老子》第三十一篇。

[12] 凌继尧:《西方美学史》,北京:北京大学出版社,2004年,第1版,第9页。

[13] 此句出自萧统(南朝梁)《山水松石格》。《六朝画论研究》(修订版),陈传席著。

[14] 此句出自孙武(春秋时期)《孙子兵法·军争篇》。

[15] 凌继尧:《西方美学史》,北京:北京大学出版社,2004年版,第23-24页。