先行行为侵权的侵权责任之省思

2023-12-17石记伟

摘 要:备受关注的江秋莲诉刘暖曦生命权纠纷案是检讨中国法上先行行为引发的不作为侵权的良好契机。不作为侵权在侵权法中属于例外,原则上不作为侵权与作为侵权具有等值性,但不必过分苛求,司法实务中法官认定不作为侵权责任较轻。不作为侵权中作为义务来源之间的混淆与重叠需厘清,先行行为异于部分民法基本原则、法定义务等来源形式,具有独立存在价值,但其成立需要严格限制,以避免过度限制行为自由。作为义务来源认定上的形式法义务说存在较多问题,并不可采,应该采取形式与实质法义务结合的综合说,探求认定作为义务的实质法律依据。先行行为创设或维持民事权益侵害的紧迫、巨大危险,原则上须具有违法性,例外情况则不要求。先行行为的特性是具有可归责性、损害发生的高概率性,严重依赖损害结果及法官价值判断,同时具有双向限制功能,其应从过错侵权一般条款中进行解释。过失不作为与第三人故意作为结合引发损害之际,应放弃相当因果关系学说之适用,而采取风险降低理论,进行妥当的规范性分析。

关键词:江歌案;不作为侵权;先行行为;因果关系;作为义务

作者简介:石记伟,南京大学法学院博士研究生,主要研究方向:侵权法(E-mail:1543530450@qq.com;江苏 南京 210093)。

基金项目:国家社会科学基金青年项目“《反外国制裁法》域外效力研究(23CFX071)”

中图分类号:D913 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2023)06-0119-13

一 问题的提出

2016年11月3日凌晨,留日中国女学生江歌因帮助好友刘鑫(现名刘暖曦)解决其与前男友陈世峰的感情纠葛而被陈世峰残忍杀害(下称江歌案),该案经媒体报道后引发民众广泛关注。2017年12月20日,日本东京地方法院以故意杀人罪、恐吓罪判处陈世峰有期徒刑20年;(東京地裁平28(刑わ)2622号·平28(合わ)299号。)并于2018年3月28日作出刑事附带民事判决,判令陈世峰向江歌母亲江秋莲赔偿27,578,806日元,但是其无财产可供执行。江歌遇害后,江秋莲与刘暖曦因各种分歧导致关系彻底破裂。2022年1月10日,青岛市城阳区人民法院对江秋莲诉刘暖曦生命权纠纷案(下称刘暖曦案)作出一审判决,认定刘暖曦在江歌案中存在过错,判决其赔偿原告各项损失69.6万元。(山东省青岛市城阳区人民法院(2019)鲁0214民初9592号民事判决书。)判决甫一作出即引发各界热议。2022年12月30日,青岛市中级人民法院对刘暖曦案作出终审判决,驳回刘暖曦上诉请求,维持原判,二审案件受理费由刘暖曦全部负担,(山东省青岛市中级人民法院(2022)鲁02民终1497号民事判决书。)判决现已被强制执行完毕,这标志

着江歌逝世6年多以来,其间耗时3年多的刘暖曦案暂告结束。(2023年6月,刘暖曦申请了案件再审,目前山东高院在立案审查中,本文以该案第一、二审判决所揭示的问题为研究对象,后续案件走向对本文影响不大,况且该案改判的几率较小,参见山东省高级人民法院(2023)鲁民申7177号应诉通知书。)

刘暖曦案的两审判决结果值得赞同,但其论证说理尚存疑问。实质上,该案案情并不复杂,无非是各方介入过度,人为增加难度而已,去芜存菁后,反倒是研究先行行为引发的不作为侵权的良好样本。刘暖曦案宣判后,学界已进行了有益评析,但是对先行行为理论、因果关系、作为义务等论题的分析尚有缺失。(代表性文章:杨立新、李怡雯:《受助者的作为义务及侵权责任——以“江歌案”为视角》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期,第44—58+169—170页;谢鸿飞:《江秋莲诉刘暖曦生命权纠纷案的关键侵权法理》,《中国社会科学报》2022年3月2日,第4版;张平华:《因帮助他人而受害的私法救济——以江歌案民事一审判决为例的考察》,《法律科学》2022年第5期,第110—127页。)此外,实务中法官处理前述问题也有不足,例如,先行行为界定混乱、因果关系论证阙如、《民法典》第1005条的适用范围不明等。故以刘暖曦案为契机,对先行行为引发的不作为侵权的侵权责任涉及的学说、立法及实务观点进行深入检讨,略陈浅见。当然,论文中的刘暖曦案既是引子,也具有论题范围限制的作用,限于文章篇幅,并非对先行行为侵权涉及的所有问题均进行研究。考虑到二审判决补充了一审判决中缺失的侵权冲突法依据,国际私法规范之适用在本案中问题不大,无须赘述。鉴于《民法典》对不作为侵权的规定与以前差异很小,故案例数据也涵盖《民法典》施行前的,但无意于苛责以前的审案法官。文章展开的思路是:首先简要分析刘暖曦案,提出需要讨论的问题,然后结合学理、实务与立法规定进行综合分析检讨。特需说明的是,由于侵权法学界对先行行为理论的研究较为薄弱,故将适当地借鉴刑法学的学思智慧来弥补侵权法之不足,增强论证的说服力。

刘暖曦案中被告是否构成侵权是各方争议的焦点,从两审判决书可知,法院的论证说理整体上遵循了先冲突法规范,后侵权法上责任构成认定的逻辑顺序,尚可接受。但存在如下问题:将作为义务来源中的特定关系、部分民法基本原则及权利义务相一致原则、先行行为杂糅;将江歌、陈世峰与刘暖曦三人前几个月的接触都纳入分析范围,一体混合处理作为与不作为;把先行行为与事后侵权整体处理等。本案揭示的主要问题是:作为义务来源之间的区分标准及价值;作为与不作为的区分标准;先行行为的性质、特征及判断标准;先行行为与事后行为的关系等。考虑到前述问题及文章主题,首先需要对作为义务来源形式进行整体性的界定分析,然后进一步论述先行行为的区分价值,以下详细展开。

二 作为义务来源形式之界分

(一)作为义务来源形式之整体性界分

不作为侵权认定之前提是确定作为义务。通常而言,民事主体负有不得侵害他人合法权益的消极不作为义务,违背此义务者构成作为侵权(其他要件均符合),而不作为只有在负有特定作为义务的前提下才构成侵权,实属例外,《民法典》第3、991、1002、1003、1004条的规定是前者的体现,而不作为侵权的作为义务只是零星散存于《民法典》、学理及司法实务的解释适用中。学界及实务一般认为不作为侵权中作为义务的来源有法律规定、合同约定、先行行为、特定关系、特定职业或业务/服务关系、自愿介入行为、诚信原则、公序良俗原则、社会伦理义务、惯例、安全保障义务、一般注意要求等,(程啸:《侵权责任法(第三版)》,北京:法律出版社,2021年,第220—222页;王利明:《侵权责任法(第二版)》,北京:中国人民大学出版社,2021年,第10页;朱岩:《侵权责任法通论·总论》,北京:法律出版社,2011年,第355—359页;张民安:《侵权法上的作为义务》,北京:法律出版社,2010年,第220—253页;杨立新:《侵权责任法(第四版)》,北京:法律出版社,2021年,第58页;王成:《侵权责任法(第四版)》,北京:北京大学出版社,2022年,第78—80页;赵万一、蒋英燕:《论不作为侵权及其法律完善》,《北方法学》2010年第1期,第38—40页;山东省临沂市中级人民法院(2021)鲁13民终2076号民事判决书、广东省佛山市中级人民法院(2020)粤06民终8246号民事判决书。)并且司法实务中法官肯定前三种类型的最多。实质上,学说实务上采取的是形式法义务说(从法律形式的角度论证作为义务的来源),通过简单的形式化列举或描述,突出对义务来源的形式考察,区隔法律义务与伦理道德义务,为不作为侵权成立提供正当性基础,但缺乏深入细致的探究,既存在界限不清晰,也存在诱发不作为侵权泛滥的问题,确有厘清与限制之必要。上述作为义务来源中,社会伦理要求可以纳入公序良俗分析,比如直系姻亲关系之间的作为义务等;惯例指涉内涵不清;安全保障义务已经部分法定化,可以纳入法律规定的类型中分析,約定的安全保障义务可以纳入合同约定的类型中分析;我国《民法典》并未一般性地科以普通民众积极作为义务,一般注意要求的提法与过错侵权中注意义务违反不易区分,显非合理。故这四种来源形式实无必要单列。民法学界对实质法义务说分析较少,刑法学理上已经逐步从形式法义务说向实质法义务说转型,我们可以简要考察一下刑法学界的理论思考。

刑法学上的实质法义务说是指跳出以作为义务形式上的来源论证结果防止义务之格局,寻找法律要求不纯正不作为犯(以不作为的形式实现作为犯的犯罪构成,并依照作为犯处理的犯罪类型)对于损害结果应承担损害防止义务的实质性根据。(王莹:《先行行为作为义务之理论谱系归整及其界定》,《中外法学》2013年第2期,第326页。)实质法义务说的代表性主张有四种:先行行为说(不作为人实施不作为行为之前,必须亲自设定了面向法益侵害的因果流程);危险创出说(行为人的行为使得法益侵害增高时,其负有作为义务);支配理论(行为人对因果经过流程的支配或对结果原因的支配,可分为因果经过支配说、结果原因支配说);管辖理论(从规范论视角出发,刑法处罚犯罪并不是因为法益受侵害,而是因为规范违反,可分為体制管辖产生的义务、组织管辖产生的义务)。(姚诗:《先前行为保证人地位的理论根据》,《清华法学》2014年第5期,第163—168页;黎宏等著:《不作为犯研究的新展开》,北京:北京大学出版社,2022年,第97—105页。)由此可知,刑法学界是从解决作为犯与不作为犯等值性的问题上所进行的论证分析,并且深受德国刑法上机能/功能二分说(社会功能分为保护控制、安全控制两种,具体展开为对特定法益的保护义务、对危险源的监督控制义务)与原来的形式法义务论的影响。各种学说基本上属于推倒重来的理论尝试,试图利用一种理论涵盖不作为犯罪的所有内容,并进行具体化展开,对先行行为本身的否定程度存在差异性,但由于不作为内涵过于宽泛,各家学说均难谓周全圆满,不得不设置例外或进行修正,故而未获得普遍的认同。学界在寻找认定作为义务的实质性依据中无法完全废弃先行行为。毋庸置疑的是,学说理论上讨论作为义务认定的实质理由,无论是从违法性角度、危险来源角度、因果流程控制角度、可归责性角度,还是从法益保护需求角度、责任分配原理上均具有启发意义。

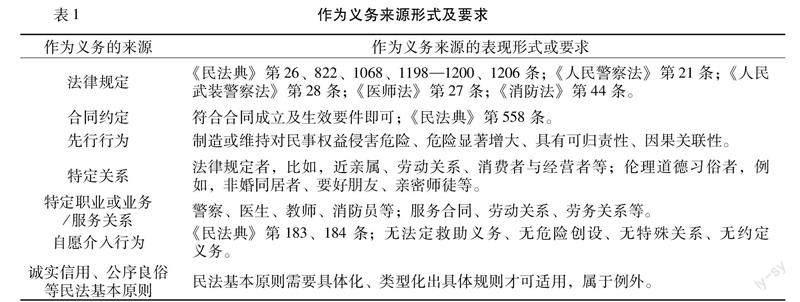

具体到不作为侵权问题上,考虑到以下原因:刑法学说上处理先行行为引发的不作为犯罪的客观情况(实质法义务说也比较混乱);作为义务来源的描述性及广泛性,如不加限制,则可能会冲击侵权责任构成的限制功能,严重妨碍行为自由;中国侵权法保护民事权益的开放性及宽容性;中国民事法官的法律素养不足及体制制约等,笔者认为,不作为侵权上作为义务的来源的理论不必从形式法义务说向实质法义务说转变,而应采取兼顾形式化与实质化的考察方法,(张明楷:《不作为犯中的先前行为》,《法学研究》2011年第6期,第137—138页。)借鉴实质法义务学说的有益成分,既对作为义务的来源进行较为严格的限定,又深入挖掘具体作为义务类型的实质理由,实现两个角度的限制,也即是形式与实质法义务综合说。坚持维持先行行为的独立地位,并从违法性、有责性及因果关系上对其进行实质性限制。换言之,形式作为义务是认定责任的基本指引,作为义务的实质法律依据或标准是决定性因素。比如,不能简单以存在共同饮酒或共同出行,创设危险场域,就肯定先行行为存在,径行认定参与者负有作为义务,而应该探究行为中是否存在违法性或可归责性,行为人对损害结果或因果流程是否具有支配或控制能力,这才是产生作为义务的实质理由。接下来表1展示了几种主要作为义务来源的要求及关系。

由表1可知,作为义务来源之间不但互斥性弱,呈现交叉重合的图景,而且存在来源形式强度差异较大,解释力不足的严重问题,与民法所要求的科学化、体系化及精细化理念相悖,易引发认知分歧和错误裁判。其一,医生职业就符合法律规定、合同约定、特定关系、特定职业的要求。无疑法律规定的强度最大,但违反法律规定的义务却未必构成不作为侵权,比如,发生火灾不报警、交通肇事后不救助、缺陷产品不进行警示、召回等。其二,合同约定的作为义务本可以在合同框架内解决,未必依靠侵权法规则,似乎是人为创设的请求权竞合之问题;委托监护协议无效或终止后,受托人形式上并无作为义务,但是若故意弃之不顾,导致孩童出现冻馁损害,可能还要承担不作为侵权责任。其三,特定关系层次感不足,需要很强的相互依赖性、空间相对封闭性,无其他救济可能性等要素限制,(Vgl.HK-BGB/Ansgar Staudinger, 11.Aufl.2021, BGB § 823 Rn.56;周友军:《我国侵权法上作为义务的扩张》,《法学》2008年第2期,第100页。)夫妻关系、非婚同居关系基本上没有问题,而普通恋人关系,则稍显牵强。(苏州市吴中区人民法院(2020)苏0506民初8479号民事判决书、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终12993号民事判决书、海南省海口市中级人民法院(2018)琼01民终875号民事判决书、福建省漳州市长泰区人民法院(2022)闽0625民初1062号民事判决书、山东省菏泽市定陶区人民法院(2021)鲁1703民初1846号民事判决书。)其四,特定职业或业务会牵涉到一些法律规定,例如,劳保法上雇主对雇员的生命健康保护、救助义务等。其五,自愿介入行为一般需要“好事做到底(不危及自身生命安全前提下)”,方式妥当,无故意或重大过失等,也可能与无因管理重合。部分民法基本原则须具体化导引出作为义务内容,可能涵盖先行行为、自愿介入行为等的射程范围,发挥兜底适用的效力,但面临向一般条款逃逸的方法论问题,也严重压缩其他来源形式的生存空间,冲击侵权法的内在体系,适用时须格外谨慎。此外,权利与义务相一致原则并不是民法基本原则,属于法官的想当然论断,应予纠正。

作为义务重合的理论意义在于既影响作为义务的来源,即能否产生作为义务的问题,也影响作为义务的大小强度,即是作为义务的水平问题。也进一步揭示了作为义务来源之间的共通性的价值底色:相互信赖、积极帮助,关爱他人、人格尊严;各种作为义务内部可能有一种相互的协力支撑。作为义务来源之间的调整范围从小到大依次是:法律规定、特定关系、特定职业、自愿介入、合同约定、先行行为、民法基本原则。凡此种种的作为义务来源的缺陷,可能会导致侵权法保障行为自由之目的落空,故应积极探究认定责任的根本理由,严格限制不作为侵权之成立。实质上,作为义务来源之间是一种松散的集合关系,在其核心调整范围之内并无问题,在边缘地带则会出现重合现象,但是这种重合不影响区分的实际意义,不妨碍各种义务来源之间独立存在的价值。法律规定虽然具有优先性,但只是很狭窄的一部分;监护人的作为义务也有履行完毕之际。重合之际需要更加关注损害事实发生情况、各个因素的强度大小,选择主要方面为案件定性,首先应思考法律规定,然后其他来源形式,最后回到民法基本原则;同时注意重合未必意味着作为义务强度是简单相加的关系,有时候可能是观察视角的差异,譬如,父母带自己的孩子在河边游玩时孩子遇险、单位组织员工聚餐之际存在不当饮酒行为等。谨防伦理道德义务与法律义务的混淆认定,避免过分同情受害人而枉顾法律之公平正义。

(二)先行行为与其他作为义务来源形式之界分

作为义务的来源可以限制不作为侵权的成立,先行行为必须因果性地创设或维持了对侵权法所保护的民事权益的巨大的、紧迫的侵害危险,与其他作为义务来源形式的区别有三点:第一,前者具有偶然性、意外性或突发性,需从具体行为中证成作为义务,而后者一般具有较为稳固的制度性保障;第二,先行行为的思想基础是自然主义的因果关系理论(引起或维持危险),而后者大多是个人自由主义思想;第三,前者是侵权法的内部规则之体现,而后者大多是侵权法外部规则之导入,二者体系定位不同。(王莹:《先行行为作为义务之理论谱系归整及其界定》,《中外法学》2013年第2期,第332頁。)尤值注意的是先行行为与民法基本原则的界分,从调整范围上看,很明显后者比前者大很多。从适用顺序上说,前者具有优先性,如果损害事件符合前者的要件,应首先适用先行行为理论,即使通过后者可以得出相同结论;只有穷尽前者及其他作为义务来源之后,价值衡量上又存在特别救济之必要时,方能适用民法基本原则,并进行具体化展开,充分说理论证。从实证法是否规定上来看,我国《民法典》规定了民法基本原则,其属于法典内在价值的外显,而先行行为则是法无明文,属于学说理论之范畴,但是属于学说实务普遍认可的理论,是准法源或实质法源的体现。后文将先行行为界定为违法行为,如果因合法行为导致了严重损害后果,考虑到民事权益保护必要性、责任分配需求及损害后果的严重性等因素而决定进行救济时,则可以通过民法基本原则进行补充。先行行为进入制定法的可能路径是:发挥社会主义核心价值观替代法理的功能,进行实证法化展开,(黄茂荣:《民法总则基本规定概论》,《法治研究》2018年第1期,第16页。)先行行为理论属于法理之范畴,进而可通过《民法典》第1条进入。另需注意的是,最高人民法院颁布的《民法典总则编司法解释》第1条第3款在先行行为侵权问题上需要进行限缩解释,不能认为法律未规定先行行为,就直接适用民法基本原则。

综上,作为义务的来源形式之间可以进行较为清晰的界定,重合并不妨碍作为义务的论证,先行行为具有独立存在的价值。在完成先行行为的外部关联界定后,即可进入先行行为内部问题之分析。

三 先行行为之厘定

(一)先行行为原则上须具有违法性

民法学界对先行行为的研究着墨不多,主要问题是定性、判断标准、类型化等。先行行为理论是指行为人因其行为肇致一定损害发生之严重风险,依据客观情事,于其可得预期之范围内,负有防范危险发生之合理注意义务,否则即应负担其危险行为造成的损害结果。(陈聪富:《侵权行为法原理》,台北:元照出版有限公司,2017年,第222页;否定民事先行行为者,参见湖北省荆州市中级人民法院(2021)鄂10民终1548号民事判决书。)换言之,先行行为是指行为人制造或者增加民事权益损害发生严重风险之行为,是侵权法上自己责任的体现,其归责的根基在于使得侵权法保护的民事权益面临紧迫现实危险。针对先行行为的性质问题,司法实务中有法院认为先行行为的违法性或可归责性在所不问;(安徽省芜湖市中级人民法院(2015)芜中民一终字第00185号民事判决书。)也有学者主张先前危险行为必须是合法的,若是违法的,就直接认定作为侵权的存在。(周友军:《侵权法学》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第193页。)管见以为,前述观点不可采,若先行行为违法性或可归责性均不考虑,则会极大扩展不作为侵权的范围,导致权益保护失衡;如将先行行为限定为合法行为,则会出现违背法律逻辑及常识常理的情景。众所周知,正当防卫是合法行为(学者多用其论证先行行为不必要求违法性),正当防卫人因防卫行为导致加害人损害,却还需要救助加害人,则有点违背人性,强人所难,毕竟加害人容忍必要防卫义务属于责任自负原理之体现。(赵雪爽:《论防卫人的救助义务——自由分配视角下的正当防卫与先前行为》,《法学研究》2023年第2期,第100页。)正常的饮酒聚会,结伴出行将会被视为危险行为,价值判断上恐难被接受。保姆带雇主之孩童去江边游玩发生损害,可以通过合同路径解决。先行行为虽然具有违法性,但可能由于肯定性抗辩而无法起诉,(Restatement (Third) of Torts:Phys.&Emot.Harm § 39 (2012), Com.c.)作者混淆了先行行为与侵权后行为之关系。事实上,该问题涉及到两种相反的理论主张:因果关系说、义务违反说,前说主张先行行为不应限定为违法行为,合法行为也可以,只要其因果性的产生对被避免结果来说逼近并相当的危险,其即负有避免结果发生之义务;后说认为先行行为必须违反义务地或者违法地创造了某种危险,合法行为则否定之;(转引自姚诗:《先前行为保证人地位的理论根据》,《清华法学》2014年第5期,第175页。)中德两国刑法理论上均存在争议,但又有调整融合之趋势。(张明楷:《不作为犯中的先前行为》,《法学研究》2011年第6期,第137—138页;姚诗:《先前行为与实行过限下知情共犯人的刑事责任》,《法学研究》2013年第5期,第129—130页。)考虑到刑法与侵权法在法益侵害的严重性、责任构成的限定程度等方面的差异性,侵权法的制度目的、侵权责任构成的功能以及我国社情民意,认为应采取义务违反说,并进行适当的修正,即是先行行为原则上是违法的,但是在攻击性紧急避险、产品瑕疵召回义务等特殊问题上无需违法性,以实现权益保护与行为自由的妥当平衡,也体现侵权法对道德、情感、习俗与多元个性的尊重与礼让。(谢鸿飞:《论创设法律关系的意图:法律介入社会生活的限度》,《环球法律评论》2012年第3期,第22页。)司法实务中有些行政违法行为根本无需先行行为理论进行处理,可能属于权利人私力救济/执法者依法履职、违法者自主选择,责任自负之范畴。(广东省云浮市中级人民法院(2017)粤53民终536号民事判决书、四川省乐山市中级人民法院(2021)川11民终40号民事判决书、湖南省永州市中级人民法院(2020)湘11民终222号民事判决书。)除了先行行为定性之外,还需要结合主客观方面,尤其是损害后果,全面准确地划定先行行为之范围。

(二)先行行为的特性及判定

鉴于人类活动的丰富性、风险行为的多样性、信息技术的充分运用,精准界定先行行为殊为不易,但是司法实践是理论认知的源头活水,通过观察实务中频繁出现的先行行为样态——相约行为,比如,共同聚会饮酒、相伴游玩出行等,(江苏省徐州市中级人民法院(2021)苏03民终2354号民事判决书、湖南省怀化市中级人民法院(2019)湘12民终1054号民事判决书、广西壮族自治区河池市中级人民法院(2014)河市民一终字第368号民事判决书、湖南省凤凰县人民法院(2021)湘3123民初1455号民事判决书、河南省驻马店市中级人民法院(2017)豫17民终2793号民事判决书、云南省昭通市中级人民法院(2022)云06民终2480号民事判决书、湖南省常德市中级人民法院(2022)湘07民终1739号民事判决书。)归纳提炼先行行为的规范价值,并结合既有理论进行综合分析。

第一,先行行为主客观方面的特性是:侵害民事权益位阶高、损害发生的高概率性、严重依赖损害后果的实现;行为的可归责性、违法性、一定的预见可能性、风险的典型性、时间性、牵连性、因果关联性;并具有较强的价值判断色彩、双向限制功能。司法实务中法官认定较为随意和混乱,与对先行行为的认知不清有关。考虑法秩序之价值及《民法典》的价值理念,先行行为须具备违法性及可归责性,其属于逻辑链条前端的控制机制,进而需要对损害结果具有一定的预见可能性,但并不必完全精准预见到损害项目及程度。先行行为链接生活世界与规范世界,作为前者向后者转移的窗口,一方面可以阻挡低风险的、简单的、通常的生活行为进入法律评价视野;另一方面又框定了作为义务的范围、对象、内容、强度等,为责任认定奠定基础;可以认为先行行为创设的危险场域,既是分析判断责任的起点,也是分析判断责任的终点,即是具有牵连性及双向限制功能。先行行为可能囊括不少情谊行为,其判定体现法律介入社会生活的限度,需要在权益保护与行为自由之间取得平衡,因为肯定先行行为后就会产生相应的作为义务,而科以作为义务之后,就很容易认定责任成立,故应谨慎为之。先行行为侵权中侵害的主要是生命健康权益,民事权益的位阶很高,有时候差不多就是“片刻疏忽引发巨大损害”,损害发生几率很高,因此先行行为的认定就意义非凡。先行行为严重依赖损害后果主要是受到不作为的特性及侵权法的结构特征的影响或制约,无论是积极投入能量促成或置之不理均需要损害结果出现,缺失损害后果,先行行为意义不大,这是作为侵权与不作为侵权需要共同面对的问题,但绝不意味着就是简单的结果归责或后果主义裁判。即使存在防御性请求权的行使,侵权之债的法律效果主要是损害赔偿,根本不涉及刑法上的危险犯问题。

第二,先行行为认定中的价值判断需要考虑《民法典》的私法自治、诚实信用、公序良俗等基本原则以及社会主义核心价值观,秉持善意、珍爱生命、(四川省都江堰市人民法院(2020)川0181民初2711号民事判决书(相约自杀)。)保护信赖、坚守道义和文明底线、护持人心与人性、尊重常识常理常情、赞赏人性光辉,实现生活世界、规范世界与意义世界的价值统一。犹如刘暖曦案以及其他一些案件中,(江西省广昌县人民法院(2016)赣1030民初51号民事判决书、云南省曲靖市麒麟区人民法院(2020)云0302民初1369号民事判决书、湖南省凤凰县人民法院(2021)湘3123民初1455号民事判决书、福建省漳州市长泰区人民法院(2021)闽0625民初76号民事判决书。)行为人引入风险后自私自利,逃之夭夭,置他人生死于不顾,于情于理于法均难谓妥当。既然是价值判断,立场不同似乎难以避免,但又不是毫无章法可言。处在社会转型期的中国,裁判者需要结合《民法典》的价值指引,注意情境式理解案件事实,洞察世情人心,留心价值变迁,惩恶扬善,弘扬正气,增强论证说理,逐步寻找价值共识,加强事后检验与反驳的可能性。譬如,很多法院基于风险引发,损害救济的考虑,主张共同饮酒可以作为先行行为认定,但有的法院认为基于遏制恶性饮酒或同情弱者而扩张注意义务,可能妨碍行为自由,与社会常识、侵权法原理、国民文化不符;(江苏省苏州市吴中区人民法院(2020)苏0506民初8479号民事判决书。)上述不同做法反映的是权益保护与行为自由之间的价值冲突,实际上,我们需要将正常的共同饮酒与不当的共同饮酒行为区分开来,后者具有可归责性,近些年人民法院通过对不当饮酒法律责任的认定,某种程度上扭转了酒桌上的不良风气,维护了民众的生命健康价值,获得了民众认可,此时权益保护可能更重要。

第三,作为与不作为的区分问题。时间性是指先行行为是一个空灵的概念,需要行为的填充与价值的展现,其间自然就有时间的流逝,毕竟很多行为需要危险积累,并非一瞬间完成,比如共同饮酒中的各种不当行为、相约出行中的危险行动,准此,时间的跨度中自然就会有多种行为样态,作为与不作为交替或混合发生。其也就涉及到作为与不作为的区分及评价问题。民法学界对前述问题探讨较少,刑法学界则存在经驗性标准(使用身体动作、因果关系、能量投入这些因素进行区分,存在早期自然主义标准、能量投入标准、事实因果关系、因果关系与能量投入结合等观点)、规范性标准(对作为与不作为进行规范性评价,存有早期的社会意义标准、重心标准、作为优先标准等主张)、目的理性思考(停止能量投入应被合目的性的理解为能量不投入即不作为,其他特定方向上的能量投入皆是作为)等观点,(吕翰岳:《作为与不作为之区分的目的理性思考——以德国判例与学说为借镜》,《环球法律评论》2017年第4期,第87、97—107页;姚诗:《不真正不作为犯德日的差异演进及中国的后发式研究》,《中外法学》2021年第3期,第730页。)德国民法上认为因为交往安全义务和可比较标准的重要性,与刑法相比,二者的区分在民法中没有发挥同样的决定性作用。(BeckOK BGB/Frster, 67.Ed.1.8.2023, BGB § 823 Rn.75.)笔者认为,中德两国安全保障义务立法设计及对个人自由认可度不同,作为与不作为的区分标准应采取以规范性为主,经验性为辅的标准,原则上观察该行为是否向损害结果方向投入能量、是否恶化他人民事权益状态,不以行为的自然形式外观简单论断。因为立法上对作为与不作为大体上同等对待,法律效果上适用相同的条文,二者对民事权益侵害程度并无本质差异,故原则上二者具有等值性,例外情况下不作为责任较轻,对二者的区分也不必过分苛求,司法实务中不作为侵权责任认定较为轻缓的原因在于不作为违法性及可归责性可能较弱一些、受害人自身过错、第三人行为介入、普通民众一般法感情的影响等。

第四,先行行为的判定学说及方法。刑法上存在排他支配学说(对因果流程的排他支配)、结果原因支配说(支配造成结果的原因)、刑事立法或刑事政策等方法。考虑到中国当下管制依然强烈,个人自由不张及侵权法损害赔偿负累严重的现实情况,我们需要在义务违反说的基础上采取结果原因支配说,也即是不作为人设定了因果发展流程,对结果发生的原因有支配力,(姚诗:《先前行为保证人地位的理论根据》,《清华法学》2014年第5期,第172页。)这种支配是规范性支配,同时对其进行必要的修正,肯定先行行为作为义务来源的价值,并且不作为侵权发生后,应首先检索其他作为义务的来源,先行行为处于后位检索的地位,(姚诗:《不真正不作为犯的边界》,《法学研究》2018年第4期,第119页。)民法基本原则则是最后的选择。进而,先行行为引发的不作为侵权中义务违反就转换为对损害结果发生原因某种程度的支配,同时考虑规范保护目的,以实现权益保护与行为自由之平衡。先行行为认定之际需要采取一种统观性思维,先行行为的开始与结束时点主要依赖危险的制造或升高的开始、维持与结束进行判定。先行行为判定的具体方法是:寻找损害发生的源头或起因;分析起因与损害结果之间的逻辑关联性;考虑风险类别及异常性、损害发生的可能性、法律政策及规范价值等因素进行综合判断。

(三)先行行为与侵权事后行为之交错

饶有趣味的是先行行为与侵权事后行为的交错牵连问题,其涉及到对先行行为本质的理解和侵权行为数量问题,民法学理上探讨较少,因为与有过失及减损义务的要求,受害人负有避免损失扩大的义务,而加害人除了在交通事故、安全保障义务等特定情节下负有积极救助、减轻损失义务之外,并不负有一般性的侵权后减损义务;理论上习惯于一体性理解作为义务内容,尚欠精准。先行行为是创设或维持民事权益侵害危险之行为,距离侵权行为还有距离,后续的行为样态具有多种可能性,如果先行行为创设的危险转为现实损害,先行行为即告完成,则需要进行行为切割,先行行为引发的不作为侵权不能成为新的先行行为,但侵权行为可以成为先行行为。(湖南省益阳市中级人民法院(2022)湘09民终2378号民事判决书。)类似的问题在刑法上有事后不可罚理论或者共犯的事后行为规则进行处理。(贾学胜:《事后不可罚行为研究》,《现代法学》2011年第5期,第77页;王太宁:《盗窃后处置行为的刑事责任异于不可罚的事后行为的本土化思考》,《中外法学》2011年第5期,第958页。)我们可以借鉴刑法学的成果,建构民法上的解决路径。首先,前一个行为必须构成侵权行为,否则就是纯粹的生活事实,与事后行为无涉,不具备法律评价意义。其次,事后行为应采取侵权责任构成要件说(以侵权责任构成为判断基准),否则事后行为可能只是前行为的附带效果或者考虑因素,法律评价的价值大打折扣。然后,将侵权行为与事后行为进行综合评价,判断需考虑的因素:侵害的民事权益是否同一或扩大原损害、侵权人是否同一主体、受害人是否同一主体、受害状态是否继续等,评价结果可能是多样的。如果回答都是肯定的,则事后行为与侵权行为就应合并评价,事后行为没有独立价值,不具有可归责性。

四 先行行为侵权的责任构成

在先行行为论述清楚后,接下来就需要进入侵权责任构成的探究之中。刘暖曦案中一审法院通过注意义务违反合并认定过错、违法性、因果关系成立,并且只在损害赔偿额认定时提到一次因果关系,这三者名异实同,该做法在学说实务上均有主张者;(张玉东:《论不作为侵权与作为侵权区分的必要性》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2014年第4期,第44—46页;朱岩:《侵权责任法通论·总论》,第350—351页;湖北省十堰市中级人民法院(2018)鄂03民终2593号民事判决书。)二审判决则结合注意义务违反,论证了法律上因果关系,并且提出了事后附随义务的内容,妥当性值得探讨。先行行为引发的不作为侵权须有损害事实存在,自不待言。本案揭示的主要问题是过错判断标准、附随义务的正当性、因果关系认定方法、违法性是否存在等。

(一)过错之认定

我国侵权法上过错的判断标准一般采取客观理性人标准,(张新宝:《侵权责任法(第五版)》,北京:中国人民大学出版社,2020年,第36—37页;王利明:《侵权责任法(第二版)》,第71页。)司法实务中大量出现的“普通人、通常人、客观上”即是明证,(吉林省吉林市中级人民法院(2018)吉02民终2460号民事判决书、吉林省白城市中级人民法院(2020)吉08民终983号民事判决书、宁夏回族自治区中卫市中级人民法院(2022)宁05民终172号民事判决书。)过错的认定一般采取事前视角,必要时适当兼顾事后视角,尤其是在先行行为引发的不作为侵权中,因为不作为成了承载先前行动与嗣后侵害之间过错关联的因素。([德]埃尔温·多伊奇、汉斯·于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金(第6版)》,叶名怡、温大军译,北京:中国人民大学出版社,2022年,第21页。)不作为侵权中主观状态一般是过失,故意情形亦有,损害事实的影响较大。先行行为可以具体展开为危险的创设、维持、增强、控制、监督等行为表现,具体行为形式需要法官个案评价;相对应的作为义务即是停止、提醒、告知、保护、救助、减损等义务。

过错是注意义务或作为义务的违反。值得注意的是二审法院在判决书中指出,被救助者负有维护救助者善行、事后如实告知被救助事实等附随义务。司法实务中也存在其他共同出行活動中其中一人受损害而其他人沉默、隐瞒以及隐藏等行为,(福建省漳州市长泰区人民法院(2021)闽0625民初76号民事判决书、湖南省凤凰县人民法院(2021)湘3123民初1 455号民事判决书、四川省越西县人民法院(2019)川3434民初1 109号民事判决书。)值得对比分析。二审判决中法官的论述受到了合同法中合同给付义务群的影响,充满人文关怀与美好期许,契合伦理道德要求,具有较好的价值导向功能,与后者的隐瞒行为不同,其中区分的关键因素是考虑作为义务及损害事实是否已经客观存在。如果损害已经客观存在,不具有救助可能性,维护被救助者善行符合我们文化传统中感恩戴德的理念,如实陈述被救助事实有利于弘扬英雄事迹,给英雄一个交代,宽慰受害人家属,然而,科以被救助者或者同行者如此高的注意义务要求,可能不具有期待可能性与实操性,甚至有点违背人性,民法中预设的人仅是具有中等道德水准的经济理性人,而无法苛求每个人都去做圣人,把美好的道德愿望作为法律注意义务认定显非合理,也不能把他们均当作证人角色看待,说出事实可能就要成为被告,这会发生角色混同,导致左右为难、进退失据,民法不能强迫行为人自证其责。若损害尚未发生或者在发生之中,行为人负有作为义务,则此时的隐瞒会导致处于险境之人丧失挽回损失的可能性,应该认定为存在过错,进行法律上的否定性评价。然而,此种附随义务即使按照合同规则处理,也无法独立诉请履行,违反后所产生的损害赔偿难以确定,也无法通过侵权责任构成要件之检验。《民法典》第183、184条规定的见义勇为及自愿紧急救助本身就对人性期许过高,再加上此种圣洁的附随义务条款,更难获得履行。所以此种附随义务应作为价值倡导规范,属于伦理道德调整范畴,不宜作为法律义务。

司法实务中广泛存在的以危险升高程度、当事人关系亲密程度、制造危险的参与度、受害人对行为人的依赖程度(受害人孤独无助并非必须,但若出现此情景,则需提升注意义务水平,参见湖南省凤凰县人民法院(2021)湘3123民初1 455号民事判决书、福建省漳州市长泰区人民法院(2021)闽0625民初76号民事判决书、江西省广昌县人民法院(2016)赣1030民初51号民事判决书;also see Restatement (Third) of Torts: Phys.&Emot.Harm § 39 (2012), Com.e.)等划分当事人之间的注意义务的程度或内容,(湖北省郧西县人民法院(2016)鄂0322民初1312号民事判决书、湖南省凤凰县人民法院(2021)湘3123民初1455号民事判决书、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终12993号民事判决书、河南省驻马店市中级人民法院(2017)豫17民终2793号民事判决书、海南省海口市中级人民法院(2018)琼01民终875号民事判决书。)体现了注意义务的动态性或层次性,契合侵权法上责任自负的基本原理;说明了我国侵权法越来越精细化、科学化的发展趋势,彰显了法律的温情与公正,价值衡量得当;有助于维护法律与伦理道德习俗的适当边界,值得赞同。

(二)因果关系及违法性判定

法院在刘暖曦案中对因果关系的论证未采取相当因果关系学说,而是采取了风险降低理论,该做法引发学界争议,该争论反映了不作为侵权中因果关系认定中反事实推论的抽象性、多样性及不确定性。其不仅是比较法上的难题,([奥地利]海尔姆特·库奇奥:《侵权责任法的基本问题(第一卷):德语国家的视角》,朱岩译,北京:北京大学出版社,2017年,第136—137页;[日]吉村良一:《日本侵权行为法(第4版)》,张挺译,北京:中国人民大学出版社,2013年,第46—47页;[德]埃尔温·多伊奇、汉斯·于尔根·阿伦斯:《德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金(第6版)》,第24—25页。)也是我国学说实务困惑的问题。

学理上,有学者指出在不作为侵权中,加害行为、责任成立因果关系、不法性与过错的判断同一,均通过有作为义务而不作为认定;(吴香香:《请求权基础——方法、体系与实例》,北京:北京大学出版社,2021年,第85页。)亦有学者认为不作为侵权与第三人行为结合的因果关系认定可以结合相当因果关系学说、危险范围说、可预见规则和替代原因规则对这种因果关系存否作出全面认定。(杨垠红:《不作为侵权责任之比较研究》,北京:法律出版社,2012年,第397页;《侵权法上不作为因果关系之判定》,《法学》2014年第1期,第142页。)实务中,法官处理先行行为引发的不作为侵权的因果关系问题的方法有通过作为义务违反合并认定过错、违法性与因果关系,不单独分析因果关系问题;作为义务违反与因果关系单列,但采用过错分析方法;直接认定事实因果,不分析法律因果;不分析事实因果,直接分析法律因果关系;详细分析过错,责任成立与责任范围因果关系等。(五种大致案型数据,根据分号依次为:福建省莆田市中级人民法院(2019)闽03民终3210号民事判决书、宁夏回族自治区中卫市中级人民法院(2022)寧05民终172号民事判决书;山东省临沂市中级人民法院(2021)鲁13民终2076号民事判决书;北京市第二中级人民法院(2022)京02民终2488号民事判决书;贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院(2020)黔26民终855号民事判决书;北京市第二中级人民法院(2021)京02民终12993号民事判决书等。)由此可知,实务中法官未严格坚持相当因果关系学说,归因和归责的问题并未明确区分,法院时常运用间接的、相应的、一定的、直接的等词汇来描述因果关系成立和贡献度,甚至是沉默留白或者直接酌定因果关系,法院的做法实际上规避了事实因果关系认定的难题,降低了受害人证明难度,否认了因果关系上“全有或全无”的要求,采用了类似于比例因果关系或者比例责任的方法,具有较强的实用主义色彩。

我国《民法典》未规定因果关系采取何种观点,主要依赖比较法及学说、实务的总结发展。不作为侵权的因果关系判定,不论是大陆法系的相当因果关系学说、法规目的说,还是英美法系的近因理论/可预见性理论,(美国侵权法重述及司法实务中对“实质要素说”的定位与实效存在争议,Richard W.Wright教授提出的充分必要因素标准(NESS)中必要与否也存在价值判断,see Restatement (Third) of Torts: Phys.&Emot.Harm § 26 (2010), com.j.)都会在第一步的事实因果/条件性的判断上遇到困难,事实因果关系简单的、反事实术语理解在极端案例中失败,( Note.Rethinking Actual Causation in Tort Law, 130 Harv.L.Rev.2163 (2017),p.2182.)尤其是像刘暖曦案、共同不当饮酒后行为人又有驾驶车辆、第三人行为等介入因素,条件性的判定更加困难。《民法典》第1175条一般性的规定第三人原因免责,更是加剧了不作为侵权或间接侵权的结构性困境。先行行为引发的不作为侵权与第三人故意侵权结合之际的因果关系判断问题,因果关系中断理论只是解决了法律因果关系问题,事实因果关系问题依旧存在。针对此问题,刑法学界也是聚讼纷纭,无法给出圆满方案。(喻浩东:《不作为因果关系判断中的自由意志与规范假设》,《政治与法律》2022年第4期,第125页;李川:《不作为因果关系的理论流变与研究进路》,《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第1期,第41页;黎宏:《刑法因果关系论考察》,《清华法学》2022年第3期,第112页;邹兵建:《合法则性条件说的厘清与质疑》,《环球法律评论》2017年第3期,第54页。)笔者认为,既然相当因果关系学说在解决前述问题上力有未逮,用法律因果弥补事实因果的主张也不可采,(刘召成:《安全保障义务的扩展适用与违法性判断标准的发展》,《法学》2014年第5期,第72页。)那我们应该坚持实事求是,弃之不用,转而寻找其他解决方案。考虑到不作为侵权的结构特性,作为侵权的普遍性及典型性,作为与不作为侵权因果关系认定上应有所区别。在不作为侵权因果关系问题上,法的安定性与可预期性应该有所降低,盲目挑战人类认知极限,强人所难,并不可取。侵权行为的法效果主要还是落脚于损害赔偿,我们在因果关系问题上放松要求,可以在损害赔偿数额上从宽处理,这样就可以大致实现一种对冲和平衡,并不会导致严重的不公正。因此,主张在不作为与第三人故意作为结合侵权之际,因果关系的认定可以采取风险降低理论,即是作为义务人履行义务后,就能较大概率避免损害后果或降低损害发生的几率,则因果关系成立。(姚诗:《不真正不作为犯 德日的差异演进及中国的后发式研究》,《中外法学》2021年第3期,第741—742页。)实际上采取的是一种规范分析方法,前已述及先行行为侵权并不是一种结果责任,行为人创设的危险情事,相对人可以行使绝对权请求权的保护效力或侵权预防请求权,即是《民法典》第1167条。法官在认定因果关系时应考虑以下因素:结果避免可能性、先行行为内容(是否为他人加害创造机会或者条件、协同作用、动机贡献)、([美]哈特、托尼·奥尼尔著:《法律中的因果关系(第二版)》,张绍谦、孙战国译,北京:中国政法大学出版社,2005年,第111页。)作为义务内容、第三人行为的异常性、受侵害权益类别及损害程度等,法官需要结合全案证据,考虑经验法则,《民法典》价值指引确定因果关系成立与否,当涉及到生命健康等重大民事权益损害的时候,行为人履行作为义务能够避免损害结果发生的几率达到50%时,就肯定因果关系存在,反之则否;当面对一般民事权益时,履行作为义务避免损害结果发生几率较低,可归责性低,则否定因果关系成立,反之则是;当涉及到纯粹经济损失之际,原则上否定因果关系之成立,除非情况极其特殊。自然科学或哲学上的因果关联只是考虑的起点,但并非是重点。或许不作为侵权的因果关系本身就有归责因子。前述杨垠红老师的观点杂糅多种理论主张,标准不够清晰,并不可采。

诚然,不作为侵权中因果关系的认定和违法性、过错的分析非常接近,其中作为义务发挥了关键作用,基本上处于一种规范分析的层次。但是笔者仍然主张三个要件需要进行适当的区分,尤其是先行行为引发的不作为侵权中,不作为违法性要件具有重要价值。三个要件指涉的侧重点不同,这也是民法科学化与体系化的内在要求。先行行为本身就空灵多样,一体认定可能导致判断失误,消减侵权责任构成要件的限制功能,故前述吴香香老师的观点不可采。刘暖曦案中法院没有论述违法性要件的问题,其实,法官是通过江歌的生命权受损直接推定了违法性要件的成立,此问题在中国侵权法上素有争议,(肯定者:叶金强:《<民法典>第1165条第1款的展开路径》,《法学》2020年第9期,第22页、方新军:《侵权责任利益保护的解释论》,北京:法律出版社,2021年,第100页;反对者:程啸:《侵权法的希尔伯特问题》,《中外法学》2022年第6期,第1 437页。)故采取肯定见解,先行行为侵害的多为重要民事权益,并且先行行为本身一般需要违反法规范之价值,这样行为违法及损害结果违法就会发生重合,可以共同限制先行行为侵权之成立,捍卫侵权法所珍视的行为自由价值。

余 论

除了前述内容之外,先行行为引发的不作为侵权的法律适用似有斟酌余地。刘暖曦案两审判决的法律适用均为正确,但有学者从安全保障义务角度上批评法院的判决;(王静、舒国滢:《司法上不承认超越法教义学的“道德审判”——对“江歌案”相关论点的讨论》,《探索与争鸣》2023年第3期,第82页。)司法实务中有些法院却将先行行为侵权的请求权基础确定为《民法典》第1005、1198条,均值得商榷。诚然,刘暖曦案中法院混用安全保障义务与注意义务的做法有失严谨,但结合案情、两审判决书所援引的法律依据《侵权责任法》第6条以及“社会交往”的用词可知,法院可能表达的意思是:因为刘暖曦的先行行为开启危险,其对江歌负有保护、保障、维持人身安全的义务,这是本案注意义务的核心要求,同时也要注意到司法实务中混用的现象并不稀奇,(广东省阳江市中级人民法院(2021)粤17民终1538号民事判决书、山东省济南市中级人民法院(2021)鲁01民终1975号民事判决书。)关键是透过现象看本质,进行精准的体系化解释,毕竟安全保障义务并不限于立法者限定的狭窄范围。通常而言,安全保障义务、法定救助义务、先行行为三者泾渭分明,因为先行行为引发的不作为侵权的法律依据是过错侵权一般条款,《侵权责任法》《民法典》规定的安全保障义务的适用主体及义务来源均有明确限定(排除先行行为),并存在立法者忽视安全保障义务人与第三人行为结合的多样性引发的弊病及滥用安全保障义务的严重问题,而先行行为侵权不应该重蹈覆辙。《民法典》第1005条的规定因欠缺法律效果,又严格限制于法定情形,属于不完全引致条款、一般规定、辅助性规定,重在强调及提示,并不能作为独立的请求权基础,先行行为侵权根本无法适用。《民法典》第1005条与第1198条结合适用问题不大,后者可单独适用,而前者则否。综上,先行行为引发的不作为侵权问题较为复杂,尚期民法学界同仁深入研究,协力促进中国民法的繁荣发展。

Review on the Tort Liability Caused by Prior Conduct: Taking the Case of Jiang Qiulian v. Liu Nuanxi as an Example

SHI Ji-wei

Abstract: The highly-profile case of Jiang Qiulian v. Liu Nuanxi over right to life dispute is a good opportunity to review the omission tort caused by prior conduct in Chinese law. The omission tort is an exception in tort law. In principle, there is equivalence between the omission tort and the action tort, but there is no need to be overly demanding. In judicial practice, judges determine that the tort of omission liability is more lenient. The confusion and overlap between the sources of the duty to act in the tort of omission need to be clarified. The prior conduct that is different from some of the basic principles of civil law, statutory duty and other sources, has independent value, but its establishment needs to be strictly limited to avoid excessive restrictions on freedom of conduct. There are many problems in the theory of formal legal duty as a source of duty to act, which cannot be accepted. A comprehensive approach combining formal and substantive legal duty should be adopted to explore the substantive legal basis for determining duty to act.The imminent and big danger of creating and maintaining the infringement of civil rights and interests through prior conduct is illegal in principle, and exceptions are not required. The prior conduct has accountability, high probability of damage occurrence, heavy reliance on the damage result and the judge’s value judgment, as well as a two-way limiting function, which should be explained in the general clause of fault tort. When the combination of negligent omission and intentional act of a third party causes damage, the application of the doctrine of considerable causality should be abandoned and the theory of risk reduction should be adopted for proper normative analysis.

Keywords: Jiang Ge’s case; omission tort; prior conduct; causation; duty to act

【責任编辑:陈西玲】

收稿日期:2022-06-10