传统与现代之间的探索

——以弗里达·卡罗的绘画为例

2023-12-16徐仟仟

徐仟仟

(苏州大学 艺术学院)

一对粗黑浓密且相连的眉毛,两颊夸张的腮红,嘴唇上方略微浓密的胡须,弗里达·卡罗往往在画中如此呈现自己的形象。就是这样一个画作主要以自画像为主的女艺术家,关注着国家和民族的前途命运,在表达自我的同时又与民族文化相连接,不断探索在当时的社会语境之下墨西哥民族如何在面对现代文明的冲击之际,保留自身的特色并传承和发扬本土的民族文化传统。

一、车祸伊始——早期作品

20世纪的墨西哥正值战乱与革命之际,以壁画为“武器”的迭戈·里维拉成为墨西哥首屈一指的艺术家,彼时,弗里达常因迭戈·里维拉而痛苦万分。痛苦,仿佛伴随着这位艺术家仅有的47年生命,仅有绘画带给她心灵的慰藉,她的日记中写道:“为了希望而品尝痛苦,使得我的生活变得如钢铁一般”。①

经历了16岁那场车祸后,躺在病床上的她画了第一张自画像——《穿天鹅绒礼服的自画像》,开启了她的艺术生涯。她身着暗红色天鹅绒礼服,脖颈修长,右手搭于左臂之上,手臂摆放的姿势与波提切利的《维纳斯的诞生》十分相像,又类似达芬奇的《蒙娜丽莎》。画面背景部分则让人联想到葛饰北斋的《神奈川冲浪里》,暗色海浪背景的衬托下她的形象更显优雅庄重,整体画面展现出古典主义的倾向,意大利文艺复兴艺术和东方艺术对她有明显影响(如图1《穿天鹅绒礼服的自画像》1926)。

图1 《穿天鹅绒礼服的自画像》

自此,她开始创作贯穿她一生的主题:自己。弗里达·卡罗具备自传性质的画,诉诸了她一生的苦难遭遇和内心的诉求。在她初期的一些画作如:《穿天鹅绒礼服的自画像》、《克里斯蒂娜·卡罗画像》,呈现出古典式的典雅之美,符合传统印象中的年轻女性形象,男性化的浓密一字眉以及唇上胡须还没有被特意强调。同样,她早些年画的几幅描绘科瑶坎风景的水彩画也有着古雅的风格,印第安传统服装还没有成为弗里达的标志。

二、虐恋情深——墨西哥民族元素初显

受迭戈·里维拉的影响弗里达创作了《公交车》《弗吉尼亚肖像画》等与早期相比色彩更鲜艳,线条更圆润的作品。在《公交车》一图中,墨西哥社会的典型代表人物被安排在同一个场景中,展现一个对于她来说十分沉重的公交车场景。1929年弗里达与里维拉结婚,里维拉深谙墨西哥民族文化感染了弗里达,婚后一年,她创作了《时光飞逝》。画面中她的形象转变为一个身着棉质农家衬衫的淳朴墨西哥女孩形象。最初的自画像中的欧洲贵族气质已不复存在,她开始在服装、首饰等很多细节方面将自己定位为墨西哥人。1930年,弗里达与里维拉留美最后一段时间创作了《弗里达和里维拉》,画中她身着绿色长裙,肩披红色披肩,牵着丈夫的手,俨然一副墨西哥少女的形象,脖颈部佩戴的珠玉项链和红色围巾以及身着的特瓦纳裙装皆是阿兹特克民族文化符号的象征。遇见里维拉之后,弗里达逐渐从受父亲德意志血统影响而形成的欧洲古典主义倾向转向墨西哥民族特色。婚后,她常穿墨西哥本土服装,尤其钟爱瓦哈卡州特旺特佩克地峡地区的衣服——特瓦纳妇女的服装,通过这类服装表达自己对于墨西哥身份和本土文化的认同,独具地域特色的服装也成为她的标志性形象特征。

三、矛盾的交织结合

弗里达生长于多民族家庭,父亲的德意志血统以及良好的父女关系使她早期的绘画有欧洲艺术的影子,母亲的墨西哥土著身份和从小在墨西哥生长的经历则使她对于故乡有着强烈的认同感。1932年《亨利·福特医院》这副作品没有复杂的透视效果,背景只有与画面其中一根血管相连的手术器械同样颜色冰冷的一排工厂,相较《公交车》背景中暖色调的建筑物,弗里达对于机械和工业的热情并没有像里维拉那么狂热。1932年,在美国创作的《站在墨西哥与美国边边界的自画像》,身着粉色长裙的弗里达手持墨西哥国旗,左边是墨西哥文化中具有象征性的建筑,画面右方则是工业化却乌烟瘴气的美国现代工业建筑。弗里达并没有将两个国家理想化,在她眼里两个国家既是相互独立又是相互对立的。1939年《两个弗里达》一画中,左侧的弗里达身着墨西哥传统特瓦纳长裙,右边则着欧洲服装,两个弗里达之间由血管相连接心脏,多民族混血家庭的出身使墨西哥与欧洲文化在弗里达身上逐渐融合。以美国为首的欧洲主流文化影响着人们的生活,一如我们当下的时代语境。“物之不齐,物之情也”,文化差异始终存在也必然存在,在此过程中如何在不失去本民族文化特色的基础上让民族传统文化得以适应当代生活,并适当吸收主流文化与世界接轨,成为兼具时代特色和地域特色的艺术,值得一再探究。

四、蓬勃的乡土情怀——对民族文化的继承和发展

有着悠久壁画历史的墨西哥曾先后孕育过奥尔梅克、玛雅、阿兹特克文明,欧洲侵略者以现代文明入侵并征服了美洲这片土地,长期殖民使得欧洲的文化几乎取代墨西哥本土文化习俗。在1920年至1970年之间,墨西哥艺术家以壁画创作激励民众寻求本土身份认同感,掀起了墨西哥壁画运动,试图唤醒墨西哥灿烂的历史与文化。弗里达从传统艺术中获得她的灵感,她作品中清晰的轮廓、平涂的色彩、特殊的细节都显示土著绘画的风格。②

(一)宗教题材

早在被欧洲侵略者征服之前,拉丁美洲这片土地已经发展起了本土内涵丰富的文明,墨西哥人民的宗教信仰与西班牙纯正的天主教有所不同,是极富本土内涵特色的墨西哥天主教—catolicismo mexicano,大概有80%以上的人都信仰墨西哥天主教。在墨西哥后革命时代,艺术家十分青睐民间的“祭坛画”与“还愿画”,并在其中发现了一种本土方式的表达。1943年弗里达在金属板材料上创作的《祭坛》就是来源于墨西哥民间盛行的还愿画。画面中两辆汽车发生了碰撞,弗里达则躺在血泊中(《祭坛》1943)。画面左上方是心脏位置插着一把匕首注视前方的圣母玛利亚,以此来体现圣母的悲悯,画作底部则写着一连串感恩之词,表达弗里达对于在车祸中得以存活的感恩。1945年,弗里达同样创作了宗教题材作品《摩西》,她在画中刻画了相当多可以印证创世纪主题的人物(如《摩西》1945)。凡人、圣者、原始人,与西方的圣母、圣子、耶稣的形象都包含在其中,是弗里达对于宗教的认可,也体现人类所共有的精神信仰。除此之外还包括1932年弗里达创作的《我的出生》、1938年-1939年的《桃乐茜•黑尔的自杀》也是以还愿画的形式呈现,诸如此类灵感来源于墨西哥的作品中多具有强烈的原始主义艺术特征。

(二)民族元素

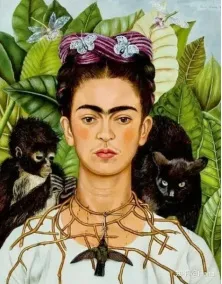

文化身份的追寻与认同尤其是对本土和民族精神的继承与传达是弗里达作品的首要特征。独立后的墨西哥始终希望重新建立一种本土的文化身份,深入挖掘古代和前殖民时期的墨西哥文化,弗里达的画作中出现了很多在墨西哥当地具有代表性的元素,且她的创作历程也可以体现她在当时的社会语境下,在民族传统与现代文明之间的探索。1940年创作了《带着荆棘项链,围绕着蜂鸟的自画像》,背景满是墨西哥常见的热带植物,黑色的猴子和猫更为画面增添了几分神秘感和原始感,弗里达脖颈缠绕的荆棘无疑隐喻自己遭受的痛苦折磨又似乎是基督的荆棘王冠,项链末端悬挂的蜂鸟在印第安神话中代表阿兹特克战神呼兹洛波奇特里(如图2《戴着荆棘项链,围绕着蜂鸟的自画像》1932)。而在1941年她所作的自画像中《梳辫子的自画像》,她同样将自己置身于具有阿兹特克民族特色的绿叶之中,佩戴着象征印第安女神的骷髅项链(《梳辫子的自画像》1941)。1943年创作的《与猴子的自画像》,背景仍旧是浓密的墨西哥绿色植物,弗里达身着墨西哥传统服饰被四只蜘蛛猴所围绕。墨西哥人常常将猴子与艺术相联系,这与玛雅神话的一则故事《一个猴子和一个工匠》也可以相呼应,包括《我和我的鹦鹉自画像》《小猴子自画像》等,画中出现的动物都在墨西哥神话或历史中具有相应的寓意。

图2 《戴着荆棘项链与蜂鸟的自画像》

(三)民族文化滋养的革命

在深入挖掘民族文化内涵的同时,弗里达创造了很多能够明确传达革命意志的作品。《弗里达·卡罗:用苦难浇灌的墨西哥玫瑰》一书中写道:“她说,目睹革命的经历,以及与母亲在信仰宗教上的分歧,使她产生了左翼意识形态”。③如果说她在《站在墨西哥与美国边边界的自画像》《亨利·福特医院》等作品中是十分隐晦的表明革命意识,以至于在对画作进行解读的时候会存在争议,那么在1933年于墨西哥完成《我的裙子挂在那里》这副作品则是传达了她对于资本主义国家的反感。画面上方纽约的地标性建筑占据画面大片区域,十字架上缠绕的美元符号无疑是对资本主义社会金钱崇拜现象的讽刺与控诉。画面中一边是高耸的现代文明,另外一边则是堆积如山的时代垃圾,形成一片混乱。底部报纸剪贴的人群刻画出资本主义社会使民众深陷疾苦,她的特瓦纳连衣裙象征着她对这一切的反抗态度。在1954年《马克思给我新生》中弗里达更是明确的传达了自己的革命意识和对于马克思主义的拥泵。她在画中仍旧穿着最具个人符号象征的提华纳裙子,配有矫形衣和拐杖,她认为得益于共产主义的变革力量,才使疾病得以拯救。在生命垂危之际将自己的生命完全寄托于马克思主义的精神可见卡罗心中的革命精神极其强烈。

在当时的社会背景下,经历过社会动荡的墨西哥人民普遍文化水平并不高,墨西哥艺术家致力于以壁画或图像的形式来启发民智,唤醒人民的身份认同感,借以达到类似于中国古代传统绘画“成教化,助人伦”的作用,弗里达深入挖掘民族文化内涵的艺术作品无疑是受此影响,因此她所画的民族文化丰富的作品又是具有民族革命性质的。另一方面,她特意将西方时尚与传统服饰混搭在一起,通过服饰打造一种象征符号,构建起自己的种族和政治身份,也可以体现她对于文化认同、民族主义和女权主义的政治态度。弗里达曾说:“我一生中有三个愿望,与迭戈生活在一起,继续作画和成为共产党员。”可见,革命是她血脉的一部分,直至生命的最后,她还有一幅还没有完成的恩格斯肖像画留在画室里。

五、结语

弗里达·卡罗在女性艺术家稀少的艺术史中成功占据了一席之地,她的作品中充分的自我表达和独特的艺术语言吸引着一批又一批的艺术爱好者成为她的拥泵。赫伯特·里德在《艺术的真谛》中写道:“艺术的终极价值远远超越了艺术家个人及所处的时代与环境。艺术价值在于变现了一种艺术家只有依靠直觉力量才能把握住的理想的均衡或和谐”。[3]在弗里达的一生中,她通过绘画创作的形式去体现她对于生命的理解,传达自己的家国情怀,挖掘民族文化内核,通过自身来体现当时的社会背景下女性、国家以及民族的真实一面,以及作为一个艺术家面对主流文化的影响和渗透,在民族文化与主流文化的探索,对过去与现在、传统与现代之间的探索。透过弗里达·卡罗的绘画艺术,可以看出在主流文化的影响下,民族传统文化绝不会被舍弃,它将适应现时的需求,立足过去和传统并开拓未来。因此她能成为20世纪第一位作品进入卢浮宫的拉丁美洲艺术家,她的艺术最终超越个人以及所处的时代和环境。