黄宾虹《画学篇》背后的来往旧事

2023-12-15张贤明

文/图:张贤明

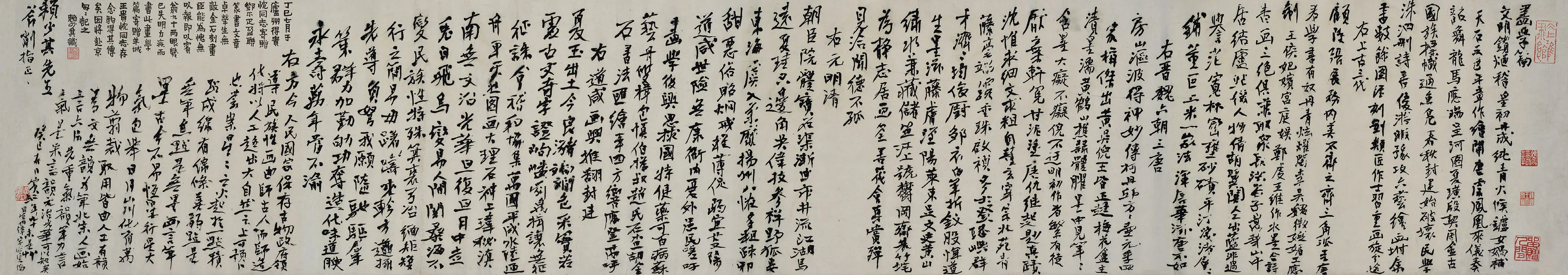

黄宾虹手书赠赖少其《画学篇》手稿(三卷书屋提供)

1953年春,黄宾虹满怀激情地创作了中国绘画史的“扛鼎之作”——《画学篇》。时隔70年,2023年6月12日,《画学篇》创作手稿在中国嘉德2023春季拍卖会拍出2300万元的高价,每平尺超过300万元,刷新了黄宾虹书法作品的拍卖纪录。

黄宾虹的书画,在其生前就一直有“冰火两重天”的评价,直到今天依然如此,弃之者将其视为世俗所谓的“丑书”,誉之者推许其为天下“第三行书”。但之前更多是专业的两极评价不同,今天拍卖的“天价”所引发的部分公众将其视为“丑书”之一而加以抨击的现实,在某种程度上体现了当前书法艺术在专业领域与普通大众之间的割裂状态,以及功利性的价值判断与艺术性的专业判断之间难以调和的困境。黄宾虹弥留之际曾说“五十年后方识我”,在他逝世50年后,从黄宾虹作品历年成交的价格数据来看,其作品的拍卖价的确是水涨船高,今《画学篇》创作手稿膺此昂价,不正是在验证黄宾虹当年的预言吗?

黄宾虹手书《画学篇》赠多位好友

《画学篇》是在1953 年黄宾虹年已90 岁且双目近乎失明的状态下创作的,是其研究中国画学发展史和梳理历代画学艺术的高度概括之作,是其毕生画学经验、实践的结晶。

作为现代较早的几位中国画史研究者,黄宾虹寄寓上海时(1908—1937)已发觉西方文化思潮冲击之下传统画学的式微之势,为此他撰写了《中国画史馨香录》《古画微》《画法要旨》等画史著作,与同时期陈师曾的《中国绘画史》等相比,这些著作明显偏向于坚守中国传统。“他依托于传统绘画的本体规律,以一种‘内行’和‘内观’的视角,用自己擅长的考据、鉴定、汇编等手法,梳理、整合丰富的文献、史料,阐发了自身对传统中国画的深层理解,构建起整体而延续的绘画史发展脉络。”

1937 年,黄宾虹开始蛰伏于北平十年,由于抗战的影响,他对明清之际画家的民族气节和风骨特别推崇,也是在这个时期提出了“道咸画学中心”说,追求金石书法与画法的融合。新中国成立后,1953 年2 月,黄宾虹被授予“中国人民优秀画家”称号并展出其近作及历史文物,当时人民政府和友人都希望他能整理出全部著作留给后人。但对年近90 岁且患白内障,双眼近乎失明的黄宾虹而言,是难以完成的任务,因此才有为“中国画学升降略贡臆见”的长诗《画学篇》。

黄宾虹手书赠陈叔通本《画学篇》(出自《黄宾虹诗草》)

黄宾虹手书的《画学篇》,除中国嘉德拍卖的创作手稿外,为人所熟知的还有手书分赠给李济深、赖少其、陈叔通,以及香港刘作筹征询意见的手稿。1953 年,黄宾虹致郑轶甫的信云:“如近作《画学篇》一首,交研究人转抄付刊,分赠参观典礼各友……除北京李副主席、上海文化局赖局长与尊处自抄外……”,北京李副主席即李济深,时任中央人民政府副主席;上海文化局赖局长即赖少其,时任华行政委员会文化局局长,4 月5 日赖少其还托朱金楼向黄宾虹面谢其赠《画学篇》手稿。信中言“与尊处自抄外”,似乎黄宾虹亦曾手书一份给郑轶甫,但此说罕见流传。

陈叔通收到黄宾虹手书《画学篇》后,曾有“宾虹翁寄示画学篇并赠医师绝句即次韵奉和求教”诗纪其事。今除创作手稿,以及赠送给赖少其的手稿公开面世过外,其他的仍深闺未现。赠赖少其的手稿今藏王贵忱哲嗣王大文三卷书屋,为1977 年赖少其赠王贵忱者,吴思雷据以注释的即此卷。赠赖少其本手稿,前有唐云引首,后有赖少其、白蕉、王贵忱、卢子枢、黄文宽、吴三立、李育中、齐燕铭、李一氓、周怀民、萧殷、容庚、苏庚春、商承祚、吴灏诸人题跋。赠陈叔通手稿,其文字收录于陈叔通编印的《黄宾虹诗草》中。据最新消息,中国嘉德2023 年秋季拍卖已经征集到黄宾虹手书赠香港刘作筹的手稿。因此,目前就只有黄宾虹赠李济深的手稿罕有闻见,存佚不详。

从创作手稿来看,行文过程中有多处圈改,完整地保留了创作过程中文思、笔绪碰撞迸发的痕迹。整幅作品带有“笔落惊风雨”的气势与“兴酣落笔摇五岳”的磅礴,透过笔端能感受到创作时几十年的学识积累和诸般感性情绪相结合的勃郁兴发。至其写赠赖少其征求意见的“未是草”则是另一番面目,这个时候已脱离创作时情感喷发的状态,而复归于理性——从学理上对诗稿进行修改。其书法粗头乱服,老笔排宕纵横,如老树著英、铁锥划沙。相对于创作手稿,书赠赖少其手稿至少有三处不同。

第一,赖本长诗中标明画史的分期,计有“右上古三代”“右晋魏六朝”“右元明清”“右道咸画兴,推翻封建”“右方今人民国家”。目前所能闻见的4 种手稿本,独此一份。

第二,文末端另有一段跋文。这段跋文,对考稽黄宾虹创作的动机、心态,以及对《画学篇》的理解、对黄宾虹晚年画学理论的研究均极有意义。今录下:“保存古物,政府领导,民族性画由师古人而师造化,将以人工超出大自然之上,可预卜也。蒙案:星星之火,起于一点,积点成线,有线条美,弱点是无笔,焦点是无墨,画言笔墨,古今不易。恒星行星大气包举,日月山川化育万物,翦裁取用皆由人工。有韵为文,无韵为笔,北宋人画始言六法,先重气韵,笔力言气,墨采言韵,文治光华可以知矣!”

第三,有落款“赖少其先生斧削指正。癸巳春日,宾虹年九十,未是草。目生内障,字近涂鸦”,以及钤印。

对比黄宾虹的创作手稿和书赠赖少其手稿,能透过纸面文字直接感受到艺术家在不同状态下书写的心境。惜乎未能见及黄宾虹手书的其他手稿。

《画学篇》印本定稿之争

黄宾虹创作《画学篇》,除了手书赠人的手稿本之外,还有油印本和铅印本广泛流传。目前所见的诸多印稿中,定本一直未有定谳,王中秀2021 年出版的《黄宾虹年谱长编》中仍有“现存多种印件哪一份是最合老人原意”的定本之问。

1953 年,黄宾虹创作《画学篇》之后即有印本广泛流通,黄宾虹在致郑轶甫的信中谈到“不经意校对”的印本散出有百余份之多:“如近作《画学篇》一首交研究人转抄付刊,分赠参观典礼各友,闻散出百余份之多,事先既不经意校对,或交作者过目,现今各处纷纷函诘错误,始悉句亦遗漏不少,咎归自己粗疏,目疾之害如此,学院诸教职茫然不知,仆亦以为忙中未刊,今知大误。除北京李副主席、上海文化局赖局长与尊处自抄外,改正寄出,余由仆自行觅印刷处,今在动手中。而干事人认仆之脑精(筋)过旧,伊再翻出奇云云,因之草率了事,岂不可叹!”

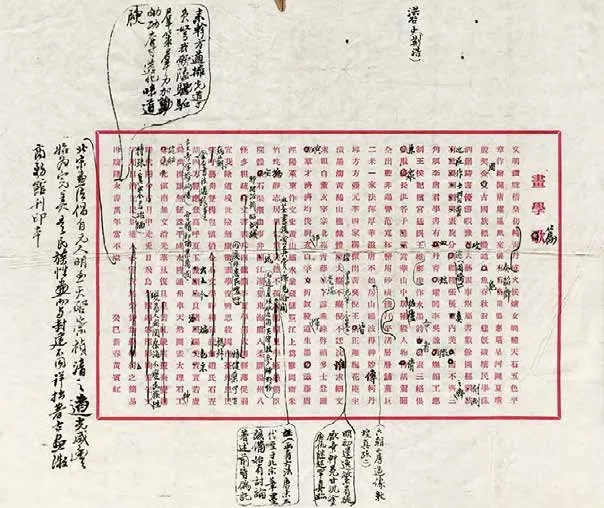

周飞强、诸正昊在《西泠艺丛》2022 年第3 期发表的《我缘同好契岑苔——诸乐三与黄宾虹的交谊》中,针对王中秀提出的问题作了考证。他们通过考辨诸乐三家属手中的四个印本,提出所称的“第一版”就是黄宾虹信中所说“纷纷函诘错误”的版本。此印稿红色印刷,上面毛笔所改出自诸乐三之手,最突出的地方是题名作“画学歌”,与诸多印稿作“画学篇”不同。观此印稿,至少是“函诘错误”印本中的一种。

至于周飞强、诸正昊文认为“诸乐三所藏第四版”是定版,理由是“全稿无任何改正痕迹,且钤有宾翁自用印四方”,其说应误。今三卷书屋亦藏有一个除钤印外版式、文字完全一致的印稿。细校此印稿,与书赠赖少其手稿基本一致,文字上仅“胡翼”(赖本作“吴翼”)、“罕真迹”(赖本作“鲜真迹”)、“诡秘”(赖本作“玮秘”)等几处不同。判断定稿的标准不应以是否有修改痕迹和用印多少来确定,而且此印稿落款处明确标有“未是草”字样,可以肯定的是此印稿并非定稿。

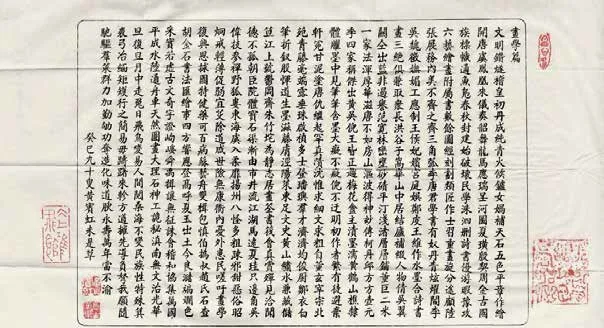

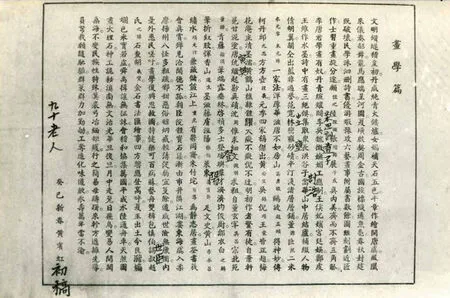

其实关于定稿,黄宾虹女婿赵志钧在1984 年8 月致王贵忱《记宾虹老人的〈画学篇〉》中的详细说明最有参考意义:“据我所知,宾翁对《画学篇》的修改是极为认真的,未定稿经过几番修改,先印过油印单张,后来才改成铅印,铅印单页印好后,还恐不妥,又在后面署名下加填‘初稿’二字,同时加写上‘九十老人’四字,其中有错字和需要注明画家名号,也用毛笔填上,字迹都是宋夫人的笔迹,是由宋夫人代填写上的。如此再经一番研究,才决定以此作的定稿再印一次。因为改动不多,省去拆版重排的麻烦,只在原题《画学篇》三字上加了一个半圆括号,以示区别,凡是原用墨笔添改的字,均代之以木刻,不再用‘初稿’字样,‘九十老人’也改成‘时年九十’。”

周飞强、诸正昊文的“第四版”《画学篇》印稿

周飞强、诸正昊文“第一版”《画学篇》印稿

赵志钧文中的《画学篇》“初稿”(三卷书屋 提供)

赵志钧文中的《画学篇》“定稿”(三卷书屋 提供)

赵文提及两个印稿并附有影印件。其一是经宋夫人代修改的“初稿”,其二是据“初稿”重新刷印的“定稿”。关于“初稿”,1953 年4 月5 日苏乾英写给黄宾虹的信中说:“刘君量(刘作筹)之件已于今晨付邮,《画学篇》亦同时寄去,并请其多印几份。”再据张谷雏《画学篇》跋:“黄丈《画学篇》初稿寄刘均量(作筹),继以刊本寄予,均量举初稿检校,略有改定。”苏乾英所寄的《画学篇》应即张谷雏跋中所言的“初稿”,与赵志钧文中所说的“初稿”实际上是同一个版本。此处所说的寄付刘作筹刷印,应该就是黄宾虹致郑轶甫信中所说的“余由仆自行觅印刷处,今在动手中”之事。

关于“定稿”,再根据赵志钧的说法,初稿本改定后,另外改了一个定版,定版是在“画学篇”三个字加上了半圆括号,不再写“初稿”并将“年九十”改为“时年九十”。

为“省去拆版重排的麻烦”,“定稿”并没有对“初稿”中宋夫人代修改的内容作改动,仅对标题“画学篇”加了半圆括号。但在“定稿”中又用毛笔作了六处改动。根据文献和印稿图片,赵文中所提的“定稿”即使不是真的定稿,至少也应是极其接近定稿的版本。

1983 年,中国美术学院教授、黄宾虹先生的助手王伯敏为感谢王贵忱推介黄宾虹之努力,赠送王贵忱一个印稿(今藏三卷书屋),其后有王伯敏跋:“左《画学篇》印稿,黄宾师亲校其上,予藏书箧三十年。顷者铁岭王贵忱兄成《画学篇》校注,详略得宜……因以为赠,亦寓两峰罗聘举首叩头之意也。”

王伯敏赠王贵忱《画学篇》印稿

王伯敏所赠印稿与赵志钧所说的“定稿”,从板框、文字来看,明显就是同一批次印刷出来的铅印稿。不过,王伯敏所赠印稿的珍贵之处在于,上面是黄宾虹亲笔校改的。而且,相对于赵文所说的“定稿”,黄宾虹修改的地方更多,也更详细,不但改正,还作了说明。从修改的思路来看,此稿的修改应该大致也是从“初稿”中来的,由此也可得出赵文中“初稿”“定稿”的修改应该也是得到黄宾虹首肯的。但可能是所改未能尽如人意,黄宾虹才亲自动手修改。因此,王伯敏原藏的这个黄宾虹亲笔改定印稿才是《画学篇》的最终定稿,只是最终印行的是否是黄宾虹此版改定后的版本并不确定。

事实上,1953 年黄宾虹与刘作筹信中说:“拙著《画学篇》,蒙付刊寄赠南北文联诸同志,欢幸殊多。”这也从侧面说明,印稿印出后,黄宾虹应该是满意的。

《画学篇》面世的手稿本和印稿本均不少,王伯敏赠王贵忱的黄宾虹手改定本也极为难得。黄宾虹的“五十年后方识我”之叹,对黄宾虹来说,现在最多也只能说是“知”,至于是不是真“识”,也许还得“五十年后”。