“互织”的绚丽

——萨珊时期波斯毯与中国织毯技术交流研究

2023-12-15杨青

杨 青

(兰州大学 历史文化学院,兰州 730000)

萨珊波斯帝国(Sassanid Empire,公元224—651年)位于东西交通之要冲,是丝绸之路沿线重要国家。波斯帝国的辉煌文明至萨珊王朝时期发展到顶峰,法国考古和历史学家吉尔什曼(Ghirsshman Roman)说:“文明世界好像是由萨珊和罗马平分的。”[1]从文明交流、互动的角度观之,萨珊王朝时期波斯人的迁徙与贸易活动,将中东文明推向了世界,对周围的国家文化发展产生了深刻的影响,尤其与中国文化产生了激烈碰撞与交融。

波斯毯距今已有两千多年的历史,其发展并不是孤立的,而是在历史的演变过程中,作为东西方文化与技术的纽带而存在。在整个波斯毯发展历程中,萨珊王朝时期的织造水平最高,这一技艺一直延续至今,亦是人们所熟知的古波斯地毯的起源。近年来,中国和中、西亚各国的关系发展迅速,中国与中、西亚各国的关系已经成为学术界迫切需要进一步深入研究的课题。目前国内外对于中国与萨珊波斯织物交流史相关的研究已有不少,如夏鼐[2]的《新疆新发现的古代丝织品——绮、锦和刺绣》,姜伯勤[3]的《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,樊锦诗等[4]的《莫高窟发现的唐代丝织物及其它》,谢涛等[5]的《敦煌图像服饰上的联珠纹初探》,斯坦因[6](Stein)的《塞林提亚——在中亚和中国西部地区考察的详细报告》,勒柯克[7](Albert von Le Coq)的《中亚艺术与文化史图鉴》,意大利学者康马泰[8](Matteo Compareti)的《萨珊艺术之最新考古发现与丝路胡风》,默里[9](Murray Eiland Jr)的《东方地毯》,秦广言等[10]的《波斯经典——手工地毯》。这些成果为相关研究奠定了理论基础,提供了大量的图像与文本资料。通过总结学界前辈的研究成果,可发现目前的研究重在萨珊波斯工艺美术对某地域、某一纹样的影响,缺乏整体性、地域双向性的互动研究。本文从文字、图像史料入手,结合中国与伊朗关系史进行梳理论证,系统地勾勒出唐代中国与萨珊波斯纺织物交流的独特性和典型性。

1 萨珊王朝时期的波斯毯

从阿契美尼德王朝(Achaemenid,公元前550—前330年)起,波斯人就已发明了手工编织毯,在公元前400年左右,古希腊历史学家色诺芬(Xenophon)在他的《长征记》中首次提到了波斯毯。早期的波斯毯是上层社会的统治者和贵族才能够使用的奢侈品,也被视为馈赠贵族的佳品。第一个将波斯毯运用于装饰的人是阿契美尼德王朝的阿巴斯一世(Abbas Ⅰ the Great,公元1571—1629年),他在位期间,波斯毯大量进入了宫廷作为装饰艺术。此后的几个世纪里,波斯毯一直是当时上流社会最为流行的装饰物品之一。继帕提亚王国(Emperaturi Ashkanian,公元前247—公元224年)之后,波斯的萨珊王国和邻国拜占庭王国被认为是那个时代最具影响力的国家,开启了延续400多年之久的古波斯文化艺术巅峰时期,其金属工艺、织毯、陶瓷制作、玻璃器等装饰艺术等,都充满了浓郁的波斯地域特色。这些波斯式样对欧亚各国的装饰艺术产生了深远的影响,尤其是萨珊时期的波斯毯无论在质地、色彩、花纹和图案上都形成了成熟的艺术风格,其代表编织法——平面织法的历史亦可追溯到萨珊时期。秦广言提出[10]现存最古老的手工织毯是俄罗斯考古学者萨尔盖·鲁丁柯于1949年在蒙古国阿尔泰位于西伯利亚以南的帕兹里克附近挖掘出的被称作帕兹里克(pazyryk)的萨珊王朝时期波斯毯[11]。此毯(图1)长2.83 m,宽2.00 m,现收藏于俄罗斯文物博物馆的冬宫,描绘出波斯男人骑马狩猎鹿群场景,织毯背景色为暗红色,内部方环样式为4×6的正方形。毯外部具体装饰图案为一圈行走的鹿及其外圈为骑马队形的人,两圈图案呈相对的方向,色彩采用红绿对比色,装饰性极强,这种精细的花纹设计凸显了当时波斯毯制作工艺极其成熟。在中国文献资料中,也记载着波斯最大最精美的一张织毯便是出自萨珊王朝,名为“胡齐斯坦之春(Chosroes’s Spring)”,此毯呈方形,宽25.6 m。阿拉伯人于公元637年攻占这里时,曾把这张毯子放在泰西封萨珊王宫的地面上。织毯整体图案表现出胡齐斯坦公园里春季的情景,能使萨珊国王即使在冬季也能享受到春季的美景。马丁(Martin C)在其论文[12]中记载了历史学家泰伯里(Al-Tabari)曾经这样评价这块地毯:“它的周围有一片由蓝、红、白、黄、绿六种颜色的宝石构成的美丽的花园,在它的背面,有一种类似于流水的黄金和水晶宝石,有丝绸制成的花朵,还有颜色鲜艳的宝石制成的果实。”

图1 帕兹里克(pazyryk)波斯毯复原(笔者绘制)

2 萨珊波斯毯的图案特点与技术

从古波斯时期起,波斯艺术就深受巴比伦文化、拜占庭文化、中国文化等诸多因素的影响。波斯毯图案的艺术风格其表达方式为:以融合东西方艺术的视觉方式,通过多层次、多视角、多形态的装饰语言,使之呈现“视觉三维”的装饰效应,在强烈的对比与反差中,呈现色彩丰富而又和谐的“波斯风格”。

2.1 波斯毯图案——对光明与生命的追求

由于生活在伊朗高原上,气候温暖,空气干燥,因而波斯毯图案的颜色丰富鲜艳又不失庄重肃穆。其图案大都采用直线、斜线和弧线组成,这些线条变化丰富,通过这些线条勾勒出各种不同形状和大小的几何形图案,然后用丝线将这些几何形图案连接起来构成织毯的整体组合纹样。为了增加地毯的立体美感,波斯人在制作织毯时往往把图案做得很大,同时他们认为大的图形才能显示出织毯的气派与豪华。整体来看,波斯毯的图案演变过程经历了三个阶段:第一阶段是从公元前6世纪到公元4世纪,这一时期的图案以自然的几何图案为主,包括动物、植物、几何图形等,具有一定程度的抽象化和抽象性;第二阶段是公元4世纪到9世纪,这一时期的图案主要以几何图形为主,开始出现动物纹样如狮、马、象、豹、鹰等,植物纹样如花卉、藤蔓等,包括动物和自然景观等出现了抽象图形如圆和方框等;第三阶段是公元9世纪到20世纪初,这一时期的抽象图形成了主流,包括自然景观和几何图形。萨珊王朝时期的织毯图案主要分为以下几类:动物类、植物类、人物类、几何类,其中动物类主要为装饰图案,具体纹样有狮子、羊、鹿、马等;植物类主要有仙人掌、梅、菊、石榴树、葡萄树,棕榈树,莲花等;人物类主要是男性或女性人物形象;几何纹样则包括圆形、菱形、三角形等各种几何纹样。“锁罗亚斯德教”(Zoroastrianism)是当时中东地区最具影响力的宗教,在萨珊波斯王朝时期为国教,主要在波斯地区和中亚地区盛行。阿胡拉·玛兹达(Ahura Mazda)被奉为“智慧之主”[13],是一位拥有光明、生命、创造等美德的造物主,所以祭拜火焰为萨珊波斯人的主要祭祀活动。萨珊王朝织毯图案在主题纹饰上受到琐罗亚斯德教的影响非常明显,出现了生命树、火坛、莲花纹、狩猎纹、连珠纹、对兽纹等经典组合纹样,且装饰纹样多为情节性,如朝拜、王室狩猎、节日庆典、国王登基、神授王权等,浮雕式的纹样精工细雕,无论是动物或人物的造型都显得雍容柔美[14]。

2.2 萨珊波斯毯的织染技术——平面编制与天然染料完美结合

萨珊王朝时期的波斯具有当时世界上先进的纺织技术和染色技术,以及拥有发达的丝织工业。“苏萨(Susa)”“贡迪沙普尔(Gundīshāpūr)”“舒什塔尔(Shushtar)”等都是当时著名的纺织城市都。制作一条手工织毯,要经历一段很长的流程,包括选料、染色、设计、编织、修毯、清理、挽穗等一系列严谨的环节,这一套复杂的工艺,少则几月多则数年,才能制作出一条最终的成品。纯手工制作的波斯毯,以羊毛、蚕丝为主,之所以在当时社会中如此流行,主要是因为其原料本身的性质,羊毛是编织波斯地毯的最重要的原材料。草原上寒冷、潮湿的天气,使草原上的羊毛变得又软又长,比其他温带地区出产的羊毛要好。8~14个月大的小绵羊的毛质量最高,被称为“考克”,高品质的波斯地毯一般都是以考克为原材料,这种地毯具有细腻、光滑和柔软的感觉。同时,蚕丝也是制作波斯毛毯的最好材料,用蚕丝制作的毛毯不仅很软,还具有很好的反射性,人们经常使用丝绸作为毛毯的原材料来突出花纹和主题,使得花纹色彩更加绚烂。羊毛和真丝可以根据不同的气温中形成保温、透气的效果,同时其手感细腻、平滑、柔软。除此之外,多种材料的混合装饰,如金银线、珠宝等,形成了奢华与尊贵的视觉效果。

2.2.1 萨珊波斯毯的编织技术

“平面编织”是以经纬为基础,按照一定的图案规律,两组线连续地相互挑上、压下、打结,编织出各种样式,这种以平面为特点的图案在萨珊王朝时期就已知名。波斯毯“平面编织”的特点为:由经、纬两种纤维相互交织而成对称结,每3~5行,将抽出的绒线与部分布匹及毛皮一起织入其中。萨珊王朝时期的帕兹里克地毯便是采用这种对称打结的方式(图2),每平方厘米有36个对称的结(即每平方英寸232个);同时也有不对称打结的地毯,被称为“结生纳”(Senneh),亦称“波斯扣”,中国俗称“8字扣”(图3),纬线起花,中间夹双股,此种织法在萨珊王朝的波斯织物中非常流行。数千年来,巴基斯坦、中国、印度、埃及、伊朗等国家都曾借鉴过此种方法。中国科学院考古研究所的夏鼐[2]也认为罗马时期和萨珊波斯的织物图案多是纬锦,而非经锦,且中亚和西亚的传统纺织均以纬线起花;在1903年代西方考古队叙利亚罗马古城杜拉欧罗普斯挖掘的坑道中,也发现了萨珊波斯士兵的遗骸及其他的对称和不对称结的编织物碎片。波斯毯的打结密度以每平方米为单位,在每张地毯上,都有一个重要的衡量指标,密度越高越精密。同时也会出现经纬距离不等的情况,造成经纬密度不均匀的原因很多,其中最重要的是经线、纬线的粗细比率,以及编织和打结的方法的差异。波斯毯上的纬线也分为粗纬和细纬两种,有些地区毛毯上有粗细两种纬线共用的情况,有些地区毛毯只采用一种纬线。

图2 对称结(笔者绘制)

图3 不对称结(笔者绘制)

2.2.2 萨珊波斯毯的染色技术

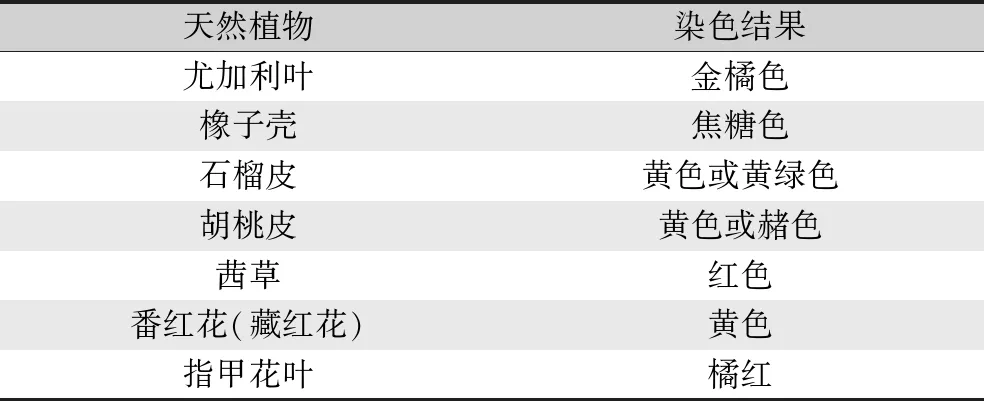

古波斯毯大多为植物染色和矿物染色。早在公元7世纪萨珊时期的波斯人就发现,从一些植物、矿物,诸如尤加利叶、葡萄叶、橡子壳、石榴皮、番红花等中提炼出来的色彩,可以用来织物染色(表1)。在进行染色的时候,一般都是从植物的根、茎和皮中提取出来的色素,如从石榴皮中提取出黄色或黄绿色;从胡桃皮中提取出黄色或赭色。茜草会产生极高的色彩饱和性与耐久性,常将其用作红色染料的原料。当然,茜草只是其中之一,还有胭脂虫、指甲花叶等。早在公元前3000年,波斯人就开始对色彩进行研究和探索,并创造了一系列染色方法,手染技术则由手工艺者世代相传。在上染前,先将毛料进行漂洗、烘干,再用手工将毛料卷曲成纱;染色的时候,需要将羊毛放入木箱中一定的时间,而这个时间的长度,只有专业的手工艺者能够掌握。在整个过程中,不能出现手捏或者揉捏等操作方式,因为这样会使织物呈现色泽不一致的情况。最后,将染色后的羊毛、真丝等原料置于太阳底下进行烘干。经过这种手工染制的波斯毯经过数百年的时间,色泽依然如新。

表1 波斯毯天然染料直接染色结果

综观波斯毯能形成如此精美的图案,其原因主要在于:第一,手工编结是纯正波斯地毯最基本的要求。编织好一张波斯毯不但需要极大的耐心,还需要精湛手艺,利用传统工具,一根一根手工打结。此外,波斯人还喜欢把一些装饰性较强的各种小图案放在大图案之中,这样在整体上就能形成各种和谐而完整的图案风格。第二,色彩的选择是影响波斯手织毯是否漂亮的另一个关键因素。大部分的手工毯采用了植物或者矿物质的颜料来着色,天然染料拥有“抗晒、抗腐蚀、不容易掉色、经久常新”等优点,正是因为这些染料的存在,才使得波斯毯经过数百年,依然光彩夺目。

3 中国织毯与萨珊波斯毯纺织技术的“互织”

“中国与波斯在公元前2世纪就开始了友好往来”[15]。张骞在西汉武帝时代“凿空”西域,通过对西域的持续开发,使中原和西亚的商路基本畅通,开辟了一条横跨欧亚的丝路,推动了中国与波斯两国的商品和工艺的交流与融合。中国与萨珊波斯在魏晋南北朝至隋唐时期联系密切。据文献记载,至公元455—521年,波斯遣使中国达10次之多,为掌握中国丝绸的奥秘,他们把中国丝织物“解之以为胡绫”[16]。《梁书》卷五十三曰:“滑国自魏晋以来,不通中国。天监十二年(公元513年),其国遣使献方物。普通元年(公元520年)又遣使献波斯锦等物,七年又奉表贡献。其国事天神、火神。”[17]希罗多德(Herodotus)也说,“波斯人比其他任何人都接受更多的外国习俗”。在距今5世纪的法国阿尔勒的一处遗迹中,人们找到了一幅以打猎景象为装点的波斯萨珊王朝丝绸制品[18]。西哥特国王戴奥多里克二世(Theodoric Ⅱ,公元453—466年在位)在皇家庆祝活动中用一种紫色和红色的萨珊式的丝绸装饰座椅,人们把这种丝绸称为“海外织物(Étoffesd’outre-mer)”。同样,在中国境内除了大量出土的萨珊波斯文物以外,萨珊波斯灭亡后大批波斯人流亡足迹在中国丝绸之路沿线都可以找到印迹。“在2000多年前,古丝绸之路把中华文明的丝绸和瓷器带到波斯的时候,也让中国人也看到了代表波斯手工编织的波斯毯”[19]。在吐鲁番附近的丝绸之路上的阿斯塔纳墓地,也出土了大量萨珊波斯工艺品,其中包括波斯毯纺织物。同时,在中国历史文献中很多与波斯搭配的词汇也出现,如波斯寺、波斯僧、波斯锦、波斯装、波斯毯等,并得到学界的广泛关注。

3.1 图案审美的文化互通

中国艺术元素传入波斯之前,波斯艺术在波斯“锁罗亚斯德教”(Zoroastrianism,传入中国后称为祆教)美术的影响下已经形成独创一格的艺术体系,波斯毯的图案设计多采用抽象的几何图案,如对兽、月亮、太阳之神等,这种艺术风格对中国隋唐时期艺术产生了极大影响。1991年,美国研究者梁庄爱论(Ellen Johnston Laing)在《绘于公元642年敦煌壁画中的两件可能是萨珊地毯的罕见资料》中认为,画在敦煌220窟南壁上的地毯图案相当独特,并不是中国传统地毯纹样,十分接近地反映了公元642年在萨珊王朝所流行的典型风格;谢涛等[5]认为敦煌壁画人物服饰上的联珠团窠纹,特别是第420窟菩萨裙上的人兽相斗纹和翼马纹,以及隋第425、402、277窟的边饰皆来自波斯;斯坦因[20]也将在敦煌发现的“联珠对有翼狮子纹锦”等称之为萨珊式纹锦。

萨珊波斯人在与中国进行货物贸易的同时,也吸取了中国独有的艺术形式,如中国青铜器、漆器、丝绸等上的图案造型,同时借鉴了希腊与罗马艺术的细腻、写实、比例与韵律等特点,形成了独特的萨珊波斯艺术样式。朱伯雄[21]也这样评价萨珊波斯艺术“不管来自任何地区的文化艺术,他们都能把它转化为自己的风格,从而使本民族的文化具有朝气蓬勃的生命力”,这些图案设计中往往将这些抽象的图形与植物、动物等相结合,以表达吉祥寓意。在波斯毯中有一种被称为“莲花”的图案,这是一种象征吉祥与神圣的图案,常出现在波斯地毯中。塔赫特苏莱曼遗址主要包括萨珊王朝皇家建筑的遗迹和伊尔卡尼王朝时期的遗迹,其中出土的陶砖上便有着莲花纹、鹿纹等纹饰。对莲花的信仰是古代雅利安人文明的一个特色。在阿契美尼德(Achaemenid)时代,波斯琐罗亚斯德教将“莲花与水、火、日三种元素融合在一起”的信仰发展到了极致[22]。而且,由于莲花是王室和贵族的象征,所以莲花在波斯波利斯(Perspolis)王宫的壁画上很受欢迎,莲花的形状要么是莲花的正面,代表着“太阳”;要么是莲花的花瓣,代表着“火焰”。日裔学者门井由佳(Yuka Kadoi)在其专著《伊斯兰中国风:蒙古伊朗的艺术》提出:“莲花被当作一种美学的装饰物,其最初起源于中国,而非印度或埃及。”[23]除了莲花还有龙的形象,《列王传》(Shahnama)是波斯著名诗人菲尔多西(Firdausi)于萨曼王朝时期所著的长篇民族英雄史诗,讲述了波斯文明伊始至萨珊王朝灭亡这段时间的历史,虽然都有“龙”的身影,但其中的龙图案却有不同的表现类型。在《列王传》的一、二号图解中,画的龙大多是中式的。这种波斯龙既借鉴和吸收了中国龙的外部造型,又保持着波斯传说中凶恶的内质,因而产生了中国龙的形态和波斯龙的神韵相结合的特有的龙纹饰。尤其是在唐代,中国与波斯两国的关系与交流飞速发展,不仅是货物贸易,更是人文交流。但这一时期,中国与波斯的文化交流却呈现一种“西向东”的趋势,如波斯的有翼兽形象,其中较明显的就是中国金锦上常见的羽翼纹、连珠纹等波斯萨珊文化中常见的花纹,而中国境内毯织物品上也出现了波斯文化中的“生命树”花纹等。同时,至北朝时期大量粟特人进入中国,粟特人自身的织物生产起步未久,波斯萨珊的影响占主流,尤其是在唐代,在粟特人和萨珊艺术的影响下中国也出现了大量萨珊波斯风格织物,对中国纺织品的图案设计产生了很大影响。唐代出现的具有典型性的萨珊风格生命树图案,如现馆藏于中国丝绸博物馆的唐连珠对鹿纹织物(图4),整个纹样长52 cm、宽32 cm,以树为中心形成了对称构图形式,通常以当地特产作物枣椰树(又称波斯栆)为原型,象征着无限的生命力,连接了天上与地下。团窠对兽纹也是当时中国唐代常见的具有萨珊风格的丝路织锦图案,如现馆藏于青海省博物馆的唐代黄底连珠团窠纹对马织物(图5),图案为两只带翼飞马[24],颈后饰有飘带,相向而立,置于联珠骨架之中。

图4 唐代连珠对鹿纹织物(笔者拍摄)

图5 唐代黄底连珠团窠纹对马织物(笔者拍摄)

3.2 织毯技术的交融发展

波斯的织毯技术伴随着波斯毯的传入,对中国的织毯技术产生了很大的影响。《魏书·列传第九十·西域》中记载:“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也……出水银、绫、锦、叠、毼、氍毹、毾、赤麞皮……”[25]《大唐西域记》也载道:“波剌斯国,周数万里,国大都城,号苏剌萨傥那,周四十余里……工织大锦、细褐、氍毹之类。”上述记载的“毼、氍毹、毾”均为带毛毯,《说文》中解释:“氍毹、毾,皆氊緂之属。盖方言也。”毾则是氍毹中质地细腻的一种毛毯,《通俗文》描述道:“氍毹之细者名毾。”《旧唐书·西戎传·波斯国》载:“自开元十年至天宝六载,凡十遣使来朝,并献方物。四月,遣使献玛瑙牀。九年四月,献火毛绣舞筵、长毛绣舞筵、无孔真珠。”其中描述的波斯所献的“火毛绣舞筵、长毛绣舞筵”便是舞蹈时使用的毛毯类物品。唐代“舞毯”又被称作“舞筵”。唐代的舞蹈兼收并蓄,广取博采,并与中亚和西亚地区的很多舞蹈风格相结合,结合了鲜明的异域风格。如胡旋舞蹈表演的独特风格,其中对舞毯的艺术造型要求也极高,唐代出现了大量西域进贡的舞毯。在此时的敦煌壁画中也出现了大量关于波斯舞毯的图像,如初唐时期第220窟南壁西方净土变中的胡旋舞伎形象,同窟的北壁东方药师经变西侧图中的二舞伎形象皆为赤足立于小圆毯上的舞蹈;还有1985年在宁夏盐池出土现藏于宁夏博物馆的唐武周粟特古墓中的两个石门(长88 cm、宽42.5 cm、厚5.4 cm),各刻有胡人男子相对舞蹈画像(图6),二人造型均为高挺鼻梁,肩膀宽阔,腰肢纤细,身环帛带,脚踩圆毯。这些形象都正如唐·段安节《乐府杂录·舞工》中对胡旋舞的记载“俱于一小圆毯上舞,纵横腾踏,两足终不离于毯上”[26]。

图6 唐代胡旋舞石刻墓门(笔者拍摄)

关于地毯的生产工艺,目前在中国所能见到的较早记录是《北堂书钞》的记载,班固给班超信说:“月氏氍影,大小相杂,但细好而已。”隋文帝时期有“西方诸国,多达张掖,而中国交界之地”的说法。为强化对东西方商贸的掌控,隋朝任命吏部侍郎裴矩“掌其事”,发展至唐代,中国的地毯贸易与制作进入鼎盛时期,唐代分别设立毡坊使与毯坊使,专掌毡、毯制作之事,五代时合为一职,称毡毯使。从考古发掘来看,中国古代工匠在利用植物纤维纺织丝织品的过程中已经掌握了制造毯的技术。从吐鲁番出土文书中的记载来看,波斯织物于北朝时期已输入中国。青海都兰曾出土公元8世纪前后据考证为古波斯文字纬锦实物,便是萨珊波斯织物的实例。

中国古代时期也有将羊毛与丝结合在一起制作地毯的记载,大多采用桑蚕丝、柞蚕丝,经过栽绒、扎结、编织而成的手工栽绒地毯。唐代已有丝毯的记载,诗人白居易在诗歌《红线毯》中写道“一丈毯,千两丝”。经过借鉴波斯地毯的制作纺织,中国传统织毯呈现丰富多样的图案效果,与波斯毯的图案处理方式形成了鲜明的对比。中国古代织毯制作中为了避免图案过大,在花纹图案的上半部分使用较大的经纱,而在花纹图案的下半部分使用较小的纬纱,这样就形成了“五经”和“十二经”两种不同经线与纬线之间相互交织、过渡的效果。这种处理方式使得不同颜色的细纱交织在一起形成了花纹图案,这样就把主要空间留给了织物本身。在中国传统地毯中,花纹图案通过两种不同颜色细纱的穿插组合形成变化多样的图案,如上海博物馆藏绘制于唐代的《高逸图》(图7)中人物形象及构图,与南京博物院藏东晋时期模印砖画《竹林七贤与荣启期》(图8)大致相同,画面继承关系明显,但是两者中人物栖坐的地毯绘制产生了明显的变化。绘制于唐代的《高逸图》中地毯色彩华丽精美且图案造型清晰,呈现唐代织毯技术做工精细、色彩均匀、质地优良的整体风貌,同时在西域手工地毯制造工艺的影响下(尤其是波斯、印度等),唐代地毯更多了几分波斯异域风情。

图7 唐代孙位《高逸图》局部(笔者拍摄)

图8 江苏西善桥东晋墓《竹林七贤与荣启期》局部(笔者拍摄)

3.3 天然染料的传入应用

波斯毯的色彩搭配上极为鲜明,黄色、黑色和白色是最常用的色彩。除了这些基本颜色外,波斯毯中还有很多色彩鲜艳的图案,如著名的波斯青黛,此染料从植物中提取,用以染色[27]。后来流行于中亚各地,在《隋书》中这样记载“漕国,在葱岭之北,汉时罽宾国也……朱砂,青黛,安息、青木等香,石蜜,半密,黑盐,阿魏,没药,白附子。北去帆延七百里,东去刦国六百里,东北去瓜州六千六百里。大业中,遣使贡方物”[28]。青黛传入中国的记载为唐代,《册府元龟》中记载“康国王亦遣使献毛锦、青黛”[29],至《本草纲目》十六卷中记载“马志曰:青黛从波斯国来……染淀翁上沫紫碧色者用之,李时珍曰:波斯青黛亦是外国兰靛花”[30];雌黄色,重要的黄色矿物染料,《魏书·西域传》载“波斯国,都宿利城……(出)胡椒、毕拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物”[31]。在古埃及新王朝一代便用雌黄作色素,这一点已经在公元3—6世纪的器物中被确认。公元5—8世纪中亚地区的绘画,也出现了它们的踪迹。在国内,从河南安阳殷墟西部地区出土的一具棺材中,发现了一幅画有女性的蜡像;宝鸡西周陵寝中发现的丝绸上有一种色素,经过鉴定是一种雌黄;敦煌莫高窟里的壁画、藏经洞中的绢画,都出现了雌黄染料;苏方色,中国重要的红色染料,其名源于苏木中能够制作染料的红色心材而得来。“在许多世纪中,苏方木一直是从扶南和林邑输入的”,到了唐代,该地区仍是中国苏方木主要产地,人们用苏方对面料和木材进行染色。萨珊波斯也用苏方来着色[32],《旧唐书·波斯传》中记载波斯人衣饰:“衣不开襟,并有巾帔。多用苏方青白色为之,两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫,辫发垂后。”在甘肃敦煌莫高窟藏经洞中,出土的隋唐时期纺织品种类繁多,不乏颜色保存较好的波斯风格毯织物,通过分析检测发现其中近20种天然染料品种,其中尤其具有代表性的便是波斯文明的黄花飞燕草(Delphinium semibarbatum)[33]。综上,中国与波斯在当时颜料相互流通,有些是贡品,也有不少贸易之物,极大地丰富了两国人民的物质生活。

4 结 语

通过对萨珊时期波斯毯图案进行分析,以及对波斯毯与中国传统文化之间的关系进行研究,可得出以下结论:在中伊关系史方面,中国与萨珊波斯两国交流在7世纪左右(中国隋代、唐初)为鼎盛时期。第一,在织物的贸易方面,呈现一种“西向东”的趋势,造成这种情况的原因是波斯地理环境盛产羊毛及中国文化自给自足的特性和当时朝贡、贸易的主导性有关。第二,在人文交流方面,则呈现“双向影响”的关系,首先萨珊时期的织物经过隋唐时期的丝绸之路传送,对中国地毯的制作工艺与形式美产生了极大的影响,但是与此同时,中国织毯也在吸收借鉴的基础上形成了独特的中国艺术风格,后又经中亚带到了中东和欧洲。直至今天,波斯地毯中仍有许多纹饰与当时唐代中国地毯图案完全相同。第三,在织造技术的相互交流方面,共同发展呈现了“互织”的光辉与绚丽。此时东西方的织毯工艺均以羊毛为主,在具体的制作中融入了中国唐代的真丝、棉、金丝、银丝等多种材料,形成了极好的反光效果,结合主题图案设计、永不褪色的绚丽色彩,使其形成了独特的艺术制作风格。波斯毯中这些复杂、精美的图案将会为今后纺织技术创新提供更多的参考,也值得人们去进一步思考和研究。

《丝绸》官网下载

中国知网下载