员工主动行为对同事关系的双刃剑效应:员工热情特质的调节作用*

2023-12-13任琪琪任迎伟

宋 琪 任琪琪 陈 扬 任迎伟

(1 西南财经大学工商管理学院, 成都 611130) (2 电子科技大学经济管理学院, 成都 611731)(3 四川旅游学院经济管理学院, 成都 610100)

1 问题提出

在当下VUCA (volatility, uncertainty, complexity,ambiguity)时代, 组织所处环境的不确定性和动态性日益加剧(宋琪, 陈扬, 2021)。作为应对动态多变环境的有效办法, 各类主动性构念近年来备受产学两界关注(Bark et al., 2022; Xu et al., 2023; Zhang et al., 2021)。员工个人主动行为(personal initiative behavior, 以下简称员工主动行为)作为典型的主动性构念, 是指员工自发采取积极的方式, 通过克服困难和障碍以实现组织目标的行为(Frese et al., 1996), 包括自发性、行动领先性与克服困难三项特征(Fay & Frese, 2001)。例如, 员工积极解决组织潜在问题、主动改善组织流程和优化自身工作方式。

员工主动行为会改变领导关注和资源分配, 从而影响同事的切身利益(Bark et al., 2022; 张颖 等,2022)。因此, 同事会对员工主动行为做出反应, 而非置之不理。遗憾的是, 以往相关研究大多关注各类主动性构念对领导的影响(Fuller et al., 2015;Park et al., 2022; Xu et al., 2023), 对同事这一职场重要人际对象着墨较少1由于各类主动性构念[主要包括员工主动行为、建言行为、主动担责行为和主动型人格四种类型(Tornau & Frese, 2013)]共同具备行动导向、变革导向和未来导向的特征(Parker et al., 2010;Tornau & Frese, 2013), 依循现有研究(如Chen & Treviño, 2022;Zhang et al., 2021), 本研究从广义的主动性构念视角出发梳理其人际间影响效应的相关文献, 来析出目前该领域存在的空缺,并基于此提出本研究的理论贡献。为了以示区别, 在行文过程中, “员工主动性”是指广义的主动性构念, 而“员工主动行为”则是本研究所关注的具体的主动性类别。。然而, 探讨员工主动行为对同事的影响很关键, 原因有三: 首先, 同事关系会影响员工的工作态度和行为(Grant & Parker,2009; Venkataramani et al., 2013)。如果员工主动行为导致同事关系恶化, 这不仅会使员工的主动行为无以为继, 还会恶化其整体工作态度(Bolino et al.,2010)。其次, 同事的反应会影响员工主动行为的最终有效性(Zhang et al., 2021)。如果员工主动行为受到同事压制, 组织将很难从这种行为中受益(Sun et al., 2021)。最后, 同事的反应会在团队内形成涟漪效应(Ng et al., 2021)。换言之, 员工主动行为的人际体验会进一步影响整个团队实施主动行为的意愿(Bolino et al., 2010)。由此, Parker 等(2019)在其主动性的综述中, 强烈建议未来研究探讨同事对员工主动行为的反应, 以搭建更为系统完整的主动性影响效应理论框架。

那面对呈现出高水平主动行为的员工, 同事是接近并乐意与之为伍? 还是会远离甚至孤立他?对此, 现有研究尚未达成一致的结论, 且大多持单一的正面或负面效应论(Duan et al., 2022; Ng et al.,2021; Sun et al., 2021)。一部分学者认为员工主动行为具有积极的人际影响, 如增强同事的自主性动机、支持行为和工作绩效等(Bark et al., 2022;Twemlow et al., 2022; 张颖 等, 2022)。另一部分学者则发现员工主动行为具有消极的人际影响, 如增强同事的威胁感知、人际阻抑和伤害行为等(Duan et al., 2022; Sun et al., 2021)。由此, 为调和现有研究的理论冲突, 本文基于情境视角, 将研究焦点从关注“员工主动行为对同事是好还是坏”转移到“员工主动行为在何种情境下会产生人际收益或人际代价”这一问题上, 辩证地探讨员工主动行为对同事的双刃剑影响。Parker 等(2019)指出, 主动行为产生人际收益还是人际代价可能会因行为主体而异。因此, 本研究结合刻板印象特质相关文献, 重点关注员工热情这一刻板印象特质的边界作用。

具体而言, 热情特质是表征行为意图好坏的关键品质, 包括友善、乐于助人、真诚和社群性等方面(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2002)。现有研究指出(Chaiken & Trope, 1999; de Dreu, 2003), 由于资源有限, 同事在评估社会信息(如员工主动行为)时, 为降低信息处理成本, 会启动启发式信息处理过程, 而员工的刻板印象特质是同事可依据的关键且简便的启发式信息处理准则(Grandey et al., 2019;Sanbonmatsu et al., 1994)。其中, 员工热情作为影响人际互动的核心刻板印象特质, 主要影响同事对员工行为的利害性评估和后续的趋近−回避人际反应(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2002; Fiske et al.,2007)。由此, 我们认为, 员工热情特质是决定员工主动行为对同事产生双刃剑影响的关键边界。

为深入阐述该双刃剑效应及其传导机制, 本研究整合趋近−回避系统理论进行探讨。该理论提出,个体会针对特定外部环境线索(如他人的行为,Chen & Treviño, 2022), 启动趋近或回避系统予以应对(Elliot, 2006; Gray, 1990)。其中, 趋近和回避导向的情绪状态是趋近和回避系统起作用的关键过程机制, 可解释外部环境线索对个体最终应对行为的影响(Elliot, 2006; Elliot et al., 2013)。上述理论进一步指出, 个体会根据外部环境线索对自身潜在利害性的评估, 决定是启动趋近还是回避系统(Elliot, 2006; Gray, 1990)。鉴于员工热情特质会影响同事对员工主动行为的利害性评估和后续的趋近−回避反应, 因此, 我们提出, 对于员工主动行为这一外部环境线索, 同事是启动趋近还是回避导向的情绪和后续应对行为, 取决于员工热情特质的高低。

具体而言, 高热情特质的员工倾向于帮助他人,行事更多是基于利他而非利己目的, 低热情特质者则相反(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2007; Zhang et al., 2021)。由此, 当员工具有高/低热情特质时,同事更可能评估其主动行为能给自身带来潜在收益/损失, 进而倾向于启动趋近/回避系统。本研究预测, 高水平热情特质员工所采取的主动行为, 会通过激发同事关系能量这一趋近导向的情绪, 从而促使同事采取人际促进行为。反之, 低水平热情特质员工所采取的主动行为, 会通过激发同事人际反感这一回避导向的情绪, 从而诱发同事采取人际孤立行为。研究模型如图1 所示。

图1 理论模型

1.1 员工主动行为

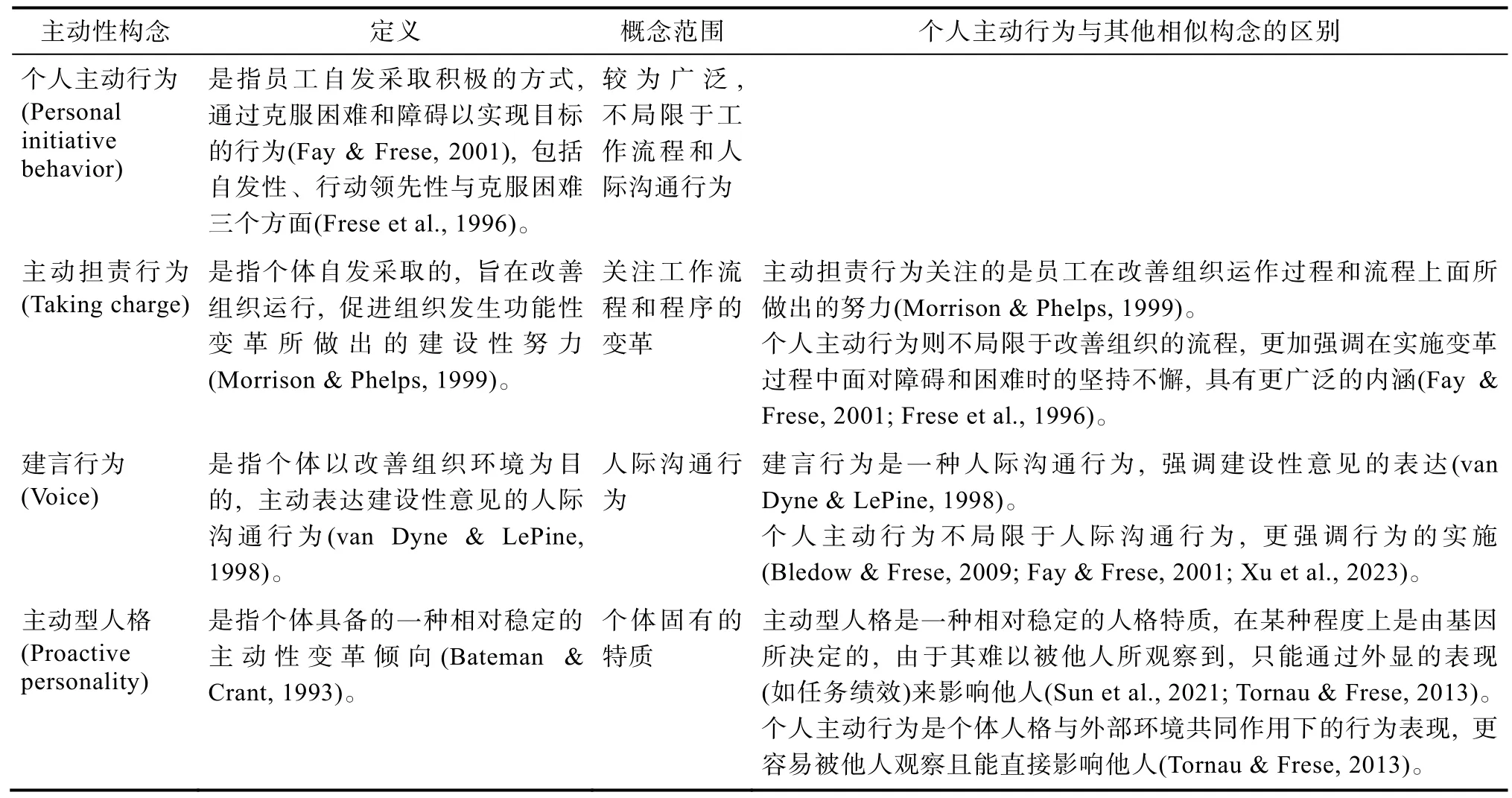

员工主动行为是一种特定形式的主动性, 而主动性构念范畴分布较广并据此形成了不同的细分领域(Frese et al., 1996)。根据Tornau 和Frese (2013),主动性这一构念范畴主要包括主动行为、主动型人格、建言行为和主动担责行为。尽管这些主动性构念均具备行动导向、变革导向和未来导向的特征(Parker et al., 2010; Tornau & Frese, 2013), 但本文关注的主动行为与其他三种类型仍然存在差异, 具体区别见附录。

本研究聚焦员工主动行为, 原因可归纳为如下三方面: 第一, 员工主动行为与组织目标一致, 对组织具有重要价值(Frese et al., 1997), 故而会引起团队同事的反应(Xu et al., 2023)。第二, 主动行为适用于不同行业、层级和职位的个体, 故而本研究结论可推广至广泛的工作情境(Bark et al., 2022;Frese et al., 1997)。第三, 员工主动行为是一种行为集合概念, 不局限于改善组织流程的主动担责行为或人际沟通的建言行为, 故而本研究覆盖面较广,可提升研究的实践价值(Frese et al., 1996)。

尽管本研究关注的是员工主动行为, 但我们从广义的视角梳理主动性这一整体构念范畴的研究脉络, 以凸显本文的理论站位和贡献。主动性这一研究议题长期受到学界关注。最初学者主要关注其影响因素, 随着研究的深入, 近年来学者们逐渐开始关注其作用后果(Hong et al., 2016; Parker et al.,2019)。目前, 主动性影响后果的研究大多采取个体内视角, 关注其对个体幸福感和职业生涯成功等方面的影响(Jacob et al., 2019; Mensmann & Frese,2019; Rieger et al., 2023)。相比之下, 基于人际间视角开展的相关研究较少且大多探讨其对领导的影响(Bolino et al., 2010; Duan et al., 2022; Ng et al.,2021; Wihler et al., 2017; Wu et al., 2022), 对同事影响的关注极其匮乏(Chen & Treviño, 2022; Zhang et al., 2021)。然而, 上下级情境中的研究结论未必适用于同事关系(Parker et al., 2019; 李玲玲, 黄桂,2021)。由此, Parker 等(2019)建议深入探讨员工主动性对同事的影响, 以增进我们对主动性影响的理解。

此外, 目前学界对于员工主动性对同事人际影响的研究结论尚未达成一致, 大多持单一的正面或负面效应论(Duan et al., 2022; Ng et al., 2021; Sun et al., 2021)。这些矛盾的结论不仅在理论上不利于我们正确认识主动性对同事的影响, 同时也不便于业界管理。因此, 为了调和上述议题存在的争论,后续研究可采取情境视角, 辩证地探讨员工主动性在何种情境下会对同事产生正面或负面的影响。鉴于员工主动行为是重要的主动性类型, 为了弥补现有主动性研究空白, 我们拟基于趋近−回避系统理论和刻板印象特质相关文献, 探讨员工主动行为对同事产生双刃剑影响的边界条件及其传导机制。

1.2 趋近−回避系统理论

趋近−回避系统理论指出, 人们对外部环境线索的反应与个体激活的趋近系统或回避系统有关(Elliot, 2006)。当个体评估外部环境线索对自身潜在有利/有害时, 会启动趋近系统/回避系统。具体地, 趋近系统是由潜在给个体带来积极影响的环境线索所触发, 通过激活趋近导向的情绪(approachbased emotion), 促使个体采取趋近有利环境线索的行为; 而回避系统则是由潜在给个体带来消极影响的环境线索所触发, 通过激活回避导向的情绪(avoidance-based emotion), 致使个体采取回避有害环境线索的行为(Elliot, 2006; Elliot et al., 2013)。

其中, 趋近/回避导向的情绪作为推动个体维持/消除或走向/远离特定有利/有害环境线索的情绪(Elliot, 2006), 有别于一般性的情绪状态: 其一,趋近/回避导向的情绪包含特定的指向对象, 而一般性情绪(如高兴、悲伤)并不包含。其二, 带有特定指向对象的情绪会驱使个体采取导向具体对象的行为, 而一般性情绪并不必然驱动这类行为(Fredrickson, 1998)。由此, 相较于一般性情绪, 趋近/回避导向的情绪更适合传导特定环境线索对个体趋近/回避导向行为的影响。

另外, 根据趋近−回避系统理论, 趋近导向的行为包括采取行动获取目前缺乏或维系目前存在的积极环境线索, 而回避导向的行为包括采取行动远离目前暂未出现或消除目前存在的消极环境线索(Elliot, 2006; Elliot et al., 2013)。可见, 趋近系统启动不涉及回避导向行为的减少, 反之亦然。由此,趋近和回避导向情绪对趋近和回避导向行为不产生交叉影响。

现有研究指出, 员工主动行为可作为激活同事趋近和回避系统的环境线索(Chen & Treviño,2022)。由此, 本研究基于趋近−回避系统理论探讨员工主动行为对同事的双刃剑影响机理。具体而言,在趋近系统下, 员工主动行为会通过激发同事趋近导向的情绪进而促使其采取趋近导向的行为。关系能量作为源自他人且有利于提升个体工作能力和绩效的积极情绪状态, 包括动机、活力和坚持不懈三方面(Owens et al., 2016; Wang et al., 2018)。与趋近系统一致, 关系能量有利于促进个体维持或强化与能量来源者之间的持续互动, 可被视为趋近导向的情绪(Tang, Ilies, et al., 2022)。进一步地, 人际促进行为作为个体通过帮助、协助和保护等方式使他人受益的行为, 是趋近有利环境线索的人际行为(Cuddy et al., 2007; Elliot, 2006)。综上, 在趋近系统下, 员工主动行为通过激发同事的关系能量, 进而驱使其采取人际促进行为。

在回避系统下, 员工主动行为会通过激发同事回避导向的情绪进而致使其采取回避导向的行为。人际反感是指个体对他人的讨厌情绪(Brown &Keeping, 2005; Casciaro & Lobo, 2008; Roseman,2008), 可由潜在给个体带来损失的消极环境线索引发(Nifadkar et al., 2012)。与回避系统一致, 人际反感会促使个体远离他人并增加社交距离, 属于回避导向的情绪(Roseman, 2008)。进一步地, 人际孤立行为是个体在人际互动中通过排斥、忽视或不理睬等方式贬低或疏远他人的行为, 是回避有害环境线索的人际行为(Cuddy et al., 2007; Elliot, 2006;Ferris et al., 2008)。综上, 在回避系统下, 员工主动行为会通过激发同事的人际反感, 进而致使其采取人际孤立行为。

趋近−回避系统理论进一步指出, 个体在面对特定外部环境线索时, 会评估其对自身利害的影响,并据此决定是启动趋近还是回避系统(Elliot, 2006;Gray, 1990)。刻板印象特质相关文献指出, 个体的刻板印象特质是他人对个体行为进行解释可依据的关键启发式信息处理准则(Grandey et al., 2019;Sanbonmatsu et al., 1994; Sherman, 1996)。刻板印象特质包括能力和热情两个方面, 共同解释了人际间印象总体方差的97% (Fiske et al., 2002; Fiske et al.,2007)。本研究关注热情而非能力特质的调节作用,是由于: 首先, 能力特质涉及到个体智力、技能、创造力和效率等方面, 主要决定个体能否有效实施行为, 影响对象为个体自身(Fiske et al., 2007)。而热情特质则表征了个体行为意图的好坏, 其高低程度将影响个体行为是会给他人带来潜在收益还是损失, 主要影响他人的趋避反应(Cuddy et al., 2011;Fiske et al., 2002; Fiske et al., 2007)。此外, 现有研究证明, 主动行为本身可被视为能力的一种指标(Zhang et al., 2021)。因此, 能力特质与主动行为存在一定重叠性。综上所述, 我们聚焦员工热情特质在框定同事针对员工主动行为是启动趋近还是回避系统时的边界作用。

此外, 尽管个体对他人行为的动机评估也可能会影响其后续反应(如Sun et al., 2021), 但本研究关注员工热情特质而非动机是由于: 其一, 刻板印象特质是更为直接的启发式信息处理准则(Grandey et al., 2019)。只有当刻板印象特质不存在时, 人们才会借用其他线索(如动机)来解释他人的行为(Grandey et al., 2019)。其二, 根据Reeder (2009),个体对他人行为动机的归因过程非常复杂, 受多种因素的影响(如个体归因风格、文化背景等)。相较而言, 他人特质尤其是刻板印象特质, 是个体对他人有意识行为进行信息处理更为简单且无偏的准则。

1.3 员工热情特质的调节作用

根据趋近−回避系统理论, 针对员工主动行为这一外部环境线索, 同事会根据其对自身的利害性,来决定是启动趋近导向的关系能量情绪还是回避导向的人际反感情绪(Chen & Treviño, 2022; Elliot,2006; Gray, 1990)。根据刻板印象特质相关文献, 员工的刻板印象特质是同事对员工主动行为进行评估可依据的关键启发式信息处理准则(Grandey et al., 2019; Sanbonmatsu et al., 1994)。其中, 员工热情作为核心刻板印象特质, 会影响同事对员工主动行为的利害性评估和后续的趋避反应(Sherman,1996)。因此, 我们认为员工主动行为是激发同事关系能量还是人际反感取决于员工热情特质的高低。

具体而言, 本研究预测, 高水平热情特质的员工所采取的主动行为更易提升同事的关系能量2员工仅有热情特质并不能促进同事关系能量, 原因如下: 个体热情特质决定了个体行为意图, 但是并不意味着其具有实施该意图的能力(Cuddy et al., 2007)。关系能量作为源自他人且有利于提升个体工作能力和绩效的积极情绪状态(Owens et al.,2016), 员工仅有行为意图不足以促进同事产生提升工作能力和绩效的情绪(Yu et al., 2018)。此外, 关系能量源自那些被认为具有更多心理资源的“高能量个体” (诸彦含 等, 2017)。具有高水平热情特质但做事被动的员工, 同事将其视为“高能量个体”的概率较低, 该类型员工也不太可能激发同事关系能量。。这是因为同事对高热情特质员工的固有印象包括乐于助人、亲社会和高社群性等特点(Cuddy et al.,2011; Fiske et al., 2002)。面对该类型员工所采取的主动行为, 基于刻板印象信息处理准则,同事倾向于将其评估为是对自身有利的环境线索, 进而引发关系能量这一趋近导向情绪。具体地: 首先, 员工主动行为被视为工作能力的体现(Zhang et al.,2021), 而同事对高热情特质员工的印象往往是乐于助人和愿意分享资源(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2002), 所以, 同事倾向于认为自己能从这些员工那里获得专业知识、学习机会和建议等工具性资源(Campbell et al., 2017; van der Vegt et al., 2006;宋琪 等, 2023)。其次, 同事对高热情特质员工的固有印象是友善的、亲社会的和利他导向的(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2002), 同事倾向于认为该类型员工采取的主动行为能给团队带来积极的外溢效应, 如声誉提升、客户资源增加和团队目标实现(Hogg & Abrams, 1988; Lam et al., 2011), 此时, 处于同一团队的同事因此而共同获益的可能性更大(Campbell et al., 2017; Zhang et al., 2021)。最后, 热情刻板印象特质的一个重要方面是社群性, 具有这种特征的员工更容易融入社会群体, 和他人相处融洽(程婕婷, 史梦薇, 2023)。现有研究发现, 同事倾向于对主动且与他人相处融洽的员工持积极的情绪, 将他们视作朋友(Sun et al., 2021), 此时同事会与员工形成高质量的关系身份。鉴于关系身份是自我概念的重要组成部分(Cooper & Thatcher, 2010),高热情特质员工所采取的主动行为能使同事感到“与有荣焉”, 进而提升同事的自我评价(Taylor &Lobel, 1989; Brown et al., 1992; Gardner et al.,2002)。此时, 同事倾向于评估员工主动行为有利。综上, 当员工热情特质较高时, 其主动行为有利于提升同事的关系能量, 反之亦然。由此, 我们提出:

H1: 员工热情特质能够调节员工主动行为与同事关系能量之间的关系。具体地, 员工热情特质越高,员工主动行为对同事关系能量的正向作用越强。

本研究预测, 低水平热情特质的员工所采取的主动行为更易增强同事的人际反感。这是因为同事对低热情特质员工的固有印象通常包括不友善和行事的利己主义等特点(Cuddy et al., 2011; Fiske et al., 2002)。此时, 面对该类型员工所采取的主动行为, 基于刻板印象信息处理准则, 同事倾向于将其评估为对自身有害的消极环境线索, 从而引发人际反感这一回避导向情绪。具体地: 其一, 由于组织资源的稀缺性和组织环境的竞争性(Katz & Kahn,1978; Weber, 1978; 宋琪 等, 2023), 领导倾向于投资有价值的员工(Sun et al., 2021)。这意味着表征工作能力的员工主动行为可能会使员工在有限的团队资源池内分得更大的一杯羹(Campbell et al.,2017; Zhang et al., 2021)。然而同事对低热情特质员工的固有印象往往是不愿意帮助他人, 因此同事评估该类型员工不太可能与他人共享个人资源(Cuddy et al., 2011; Zhang et al., 2021)。此时, 同事会认为低水平热情特质员工采取的主动行为会危及到自己可获得的组织资源(Rousseau et al., 2006),从而倾向于将其评估为有害的。其二, 由于低热情特质表现为低友善性和利己主义, 同事对这类员工的印象是其行事不会顾及他人的利益和感受(Helmreich et al., 1981)。由此, 该类型员工所采取的主动行为容易让团队中那些相对不太主动的同事感到“相形见绌”, 进而对同事的自我评价产生不利影响(Collins, 1996; Campbell et al., 2017)。据此,当员工热情特质较低时, 其主动行为会增强同事的人际反感, 反之亦然。由此, 我们提出:

H2: 员工热情特质能够调节员工主动行为与同事人际反感之间的关系。具体而言, 员工热情特质越低, 员工主动行为与同事人际反感的正向关系越强。

1.4 同事关系能量与人际促进行为

本研究预测, 同事关系能量会激发同事的人际促进行为。我们将从互惠互利原则和关系能量的积极人际行为驱动效应两方面进行阐述: 其一, 根据互惠互利原则, 当员工给同事带来积极结果时, 同事会投桃报李, 通过良好的人际对待予以回馈(Blau, 1964, 1968)。因此, 关系能量作为由高热情特质员工所采取的主动行为带来的有价值的情绪状态, 会激发同事的人际促进行为(Xiao et al.,2020)。其二, 关系能量具有积极人际行为驱动效应。具体而言, 关系能量涉及积极情绪唤醒, 体现为同事在工作中活力、精力和耐力的提升(Owens et al., 2016; 诸彦含 等, 2017)。因此, 具有高水平关系能量的同事更有可能调动身心资源, 从事积极的人际行为(Owens et al., 2016; Xiao et al., 2020)。如现有研究证实, 精力充沛的员工更可能采取帮助和关怀等人际公民行为(Halbesleben & Wheeler, 2015;Trougakos et al., 2015; Xiao et al., 2020)。基于此,我们提出:

H3: 同事关系能量与人际促进行为之间呈正向关系。

1.5 同事人际反感与人际孤立行为

本研究预测, 同事人际反感会激发同事的人际孤立行为。我们将从趋利避害原则和人际反感的消极人际行为驱动效应两方面进行阐述: 其一, 根据趋利避害原则, 当员工引发同事消极体验时, 同事会采取措施回避甚至削弱这种消极感受的来源(Chen & Treviño, 2022; Elliot, 2006)。因此, 人际反感作为由低热情特质员工所采取的主动行为带来的消极情绪状态, 会促使同事采取人际孤立行为予以回避。其二, 人际反感具有消极人际行为驱动效应。具体而言, 由于人际反感作为针对特定他人的讨厌情绪, 会促使同事减少彼此间的人际互动, 这可能表现为同事采取排斥、忽视或不理睬等方式,以贬低或疏远员工(Gray, 1990; Nifadkar et al., 2012;Roseman, 2008)。与该推断一致, Yu 等(2018)研究发现, 消极的人际情绪会增加人际偏差行为。基于此,我们提出:

H4: 同事人际反感与人际孤立行为之间呈正向关系。

1.6 有调节的中介效应假设

结合前面相关论述, 本研究进一步提出如下两个有调节的中介效应假设:

H5: 员工热情特质调节员工主动行为通过同事关系能量对人际促进行为的间接效应。具体而言,员工热情特质越高, 员工主动行为通过同事关系能量影响人际促进行为的间接效应越强; 反之亦然。

H6: 员工热情特质调节员工主动行为通过同事人际反感对人际孤立行为的间接效应。具体而言,员工热情特质越低, 员工主动行为通过同事人际反感影响人际孤立行为的间接效应越强; 反之亦然。

1.7 研究概览

为验证理论模型, 我们首先开展了一项三阶段、多来源的实地轮询问卷调研(研究1)。尽管问卷调研外部效度较高, 但其内部效度不足(Park et al., 2022; Zhang et al., 2021)。因此, 为提高研究结论的内部效度和可复制性, 我们进一步开展了一个情境实验(研究2)来验证模型变量间的因果关系。此外, 研究2 使用多条目量表测量人际孤立行为,可弥补研究1 单条目测度的不足, 提高研究结论的严谨性和可信度。

2 研究1: 轮询问卷调研

2.1 研究样本与数据收集

本研究采用问卷调研, 在8 家服务型企业进行了为期3 轮、每轮中间间隔3 周的数据收集。在调研的企业中, 团队成员通常在同一办公室工作, 彼此工作往来密切, 这有利于我们获取团队成员人际互动的相关信息(Zhang et al., 2021; 汤一鹏 等,2022)。我们在企业人力资源经理的协助下, 通过公司内部群发送邀请信和数据收集说明书。最终, 来自87 个业务团队的87 名领导和450 名团队成员自愿参与调查, 业务团队规模范围为4~6 人, 涵盖销售、人力和市场等职能领域。

本研究采用轮询法设计(Round-robin design;Kenny & La Voie, 1984)进行数据收集3数据分析材料已上传在OSF 平台(研究设计详见https://osf.io/mkf5d?view_only=43ee5120fff24d93b3b9367a3232d29f; 研究数据、分析代码和数据结果详见: https://osf.io/vjft3/?view_only=e4d4ccd799074772b562db3360c00852)。。该方法要求团队成员相互评价, 可获取关于行动者、同伴者和双方关系对人际变量影响的信息, 有利于更好地刻画工作场所的人际互动(Warner et al., 1979)。我们采用轮询设计测量关系能量、人际反感、人际促进行为和人际孤立行为。

在第一轮(T1), 我们邀请领导评估每位成员的主动行为、个人信息和团队基本情况, 同时邀请成员评估热情特质和个人信息。该轮回收有效领导答卷65 份(有效回收率74.7%), 有效成员答卷305 份(有效回收率67.8%)。三周后进行第二轮(T2), 成员汇报来自其他每位团队成员的关系能量和对其他每位团队成员的人际反感。该轮回收有效成员答卷305 份(有效回收率100%)。三周后进行第三轮(T3),成员汇报针对其他每位团队成员的人际促进行为和人际孤立行为。该轮回收有效成员答卷305 份(有效回收率100%)。所有被试者填写的均为纸质版问卷。三轮全部返回并通过质量检测的被试者将获得150 元现金酬劳。我们通过给每个被试者赋予独特编号来匹配三轮问卷, 最终得到来自65 个团队(总体有效率74.7%)305 名成员(总体有效率67.8%)的1164 份人际配对样本。

在最终团队成员样本中: 女性占42.6%; 年龄均值为31.42 (SD= 6.21)岁; 专科及以上占99.3%;平均工作年限和在目前团队平均工作年限分别为3.66 (SD= 2.28)年和2.91 (SD= 1.40)年。在最终团队领导样本中: 女性占52.5%; 年龄均值为34.45(SD = 5.31)岁; 本科及以上占83.2%; 平均工作年限为6.89 (SD= 3.36)年。团队平均规模为10.23(SD= 4.16)人, 平均团队年龄为12.19 (SD= 4.56)年。

2.2 变量测量

本研究均使用西方成熟量表测度各变量, 并采用“翻译−回译”法确定中文量表(Brislin, 1986)。各变量均采用Likert−5 点量表进行评分(1 = 非常不同意, 5 = 非常同意)。

员工主动行为(T1, Cronbach’s α = 0.85)。采用Frese 等(1997)开发的7 条目量表。具体地, 团队领导根据每位成员的工作表现, 回答在多大程度上同意题项中的描述, 样题如“该员工积极地解决问题”。依循Campbell 等(2017)的建议, 我们邀请领导而非同事评价员工主动行为, 原因在于: 同事评估可能会放大员工主动行为和同事关系能量和人际反感之间的影响效应, 由领导评估能减少共同方法偏差(Podsakoff et al., 2003)。另外, 领导评价员工主动行为在组织中被广泛使用, 这有利于提高外部效度(Smither, 2012)。鉴于我们邀请领导评估员工主动行为, 所以将该变量架构在个体层面。

员工热情特质(T1, Cronbach’s α = 0.78)。采用Helmreich 等(1981)开发的8 条目量表自评, 样题如“我是乐于助人的”。

同事关系能量(T2, Cronbach’s α = 0.88)。成员根据和其他每位团队成员在工作中的互动, 采用Owens 等(2016)开发的5 条目量表逐一评估自己分别针对其他每位团队成员的关系能量水平, 样题如“跟该同事交流后, 我受到了鼓舞”。

同事人际反感(T2, Cronbach’s α = 0.79)。成员根据和其他每位团队成员在工作中的互动, 采用Brown 和Keeping (2005)开发的4 条目量表逐一评估自己分别针对其他每位团队成员的人际反感程度, 样题如“我不喜欢该同事”。

人际促进行为(T3, Cronbach’s α = 0.78)。成员根据和其他每位团队成员在工作中的互动, 使用Zhang 等(2021)改编自Sibley (2011)的3 条目量表逐一评估自己分别针对其他每位团队成员的人际促进行为, 样题如“我很乐意帮助该同事”。

人际孤立行为(T3)。成员根据和其他每位团队成员在工作中的互动, 使用Baethge 等(2020)开发的单条目量表逐一评估自己分别针对其他每位团队成员的人际孤立行为, 样题如“我很支持该同事”4本研究采用汤一鹏等(2022)改编自Ferris 等(2008)的3 题项量表来交叉验证单条目量表的有效性, 我们通过对收集自120 位在职人士的数据进行分析, 结果显示两种测度间相关系数高达0.91 (p < 0.001)。。考虑到人际孤立行为难以识别, 且存在自我期许偏差(Cuddy et al., 2007; Sibley, 2011), 该题项采取反向计分。此外, 由于轮询调研要求每位参与者对团队其他所有成员进行评价, 现有研究常采用单条目量表以减小答题者填写问卷的疲劳感和敷衍程度(如, Lee & Duffy, 2019; Taylor et al., 2022)。

控制变量。在个体层次, 本研究控制了成员的年龄、性别、学历、工作年限和团队任期, 因为现有研究发现, 这些变量会对工作场所的人际互动产生影响(de Jong et al., 2007; Harrison et al., 1998; To et al., 2021)。由于团队规模和团队年龄也会影响到团队内部的人际互动, 我们也进行了控制(Richter et al., 2006; Zhang et al., 2021)。

2.3 分析策略

通过轮询设计收集的数据具有复杂的层级嵌套结构, 包括人际层次(dyadic level; 成员A—B)、个体层次(individual level; 成员A 和成员B)和团队层次(group level)。本研究采用社会关系模型(social relations model, SRM; Kenny, 1994) 来处理该类型数据。SRM 通过将关系型变量的方差分解为团队效应(group effect)、行动者效应(actor effect)、同伴效应(partner effect)和关系效应(dyadic effect) (徐桃等, 2015), 可提升该类型数据分析结果的生态效度(Li et al., 2022; Tai et al., 2023; To et al., 2021)。

本研究采用Kenny 和Wong (2016)所开发的R软件包来进行跨层社会关系模型分析(Kenny et al.,2006; Tang, Lam, et al., 2022; 宋琪 等, 2023)。为了缓解构建交互项导致的多重共线性, 我们对自变量进行组均值中心化, 对控制变量和调节变量进行总均值中心化(Raudenbush & Bryk, 2002)。为了检验有调节的中介效应, 我们采用Bauer 等(2006)的系数乘积法, 计算中介效应在不同调节变量水平(±1SD、±1.5SD和±2SD)下的变化(Zhu et al., 2019)。此外, 我们采用软件R3.5, 进行20, 000 次迭代的随机抽样, 估计有调节的中介效应95%蒙特卡罗置信区间(95% Confidence Interval, 95% CIs), 以检验其显著性(Preacher et al., 2010)。

2.4 研究结果

2.4.1 验证性因子分析

本研究采用Mplus7.0 进行多层次验证性因子分析, 验证个体层(即, 员工主动行为和员工热情特质)和人际层(即, 同事关系能量、同事人际反感、人际促进行为和人际孤立行为)变量间的区分效度(Solomon et al., 2022)。其中, 单题项测量的人际孤立行为不纳入分析(Eatough et al., 2016; Liu et al.,2021; Solomon et al., 2022)。结果显示, 五因子模型拟合度良好: χ2(140) = 616.57, CFI = 0.92, TLI =0.90, RMSEA = 0.05, SRMR人际层= 0.05, SRMR个体层=0.06, 且显著优于其他备择模型(310.41 ≤ ∆χ2(1≤∆df≤ 4) ≤ 1026.08)。

2.4.2 变异分解

如表1 所示, B 因A 获得的关系能量和B 对A的人际反感的总体变异量中, 人际层次的变异分别占31.1%和35.8%; B 对A 的人际促进行为和人际孤立行为的总体变异量中, 人际层次的变异分别占45.7%和63.6%。这表明, 本研究4 个内生变量在很大程度上受到人际互动的影响。

表1 变异分解结果(研究1)

2.4.3 假设检验

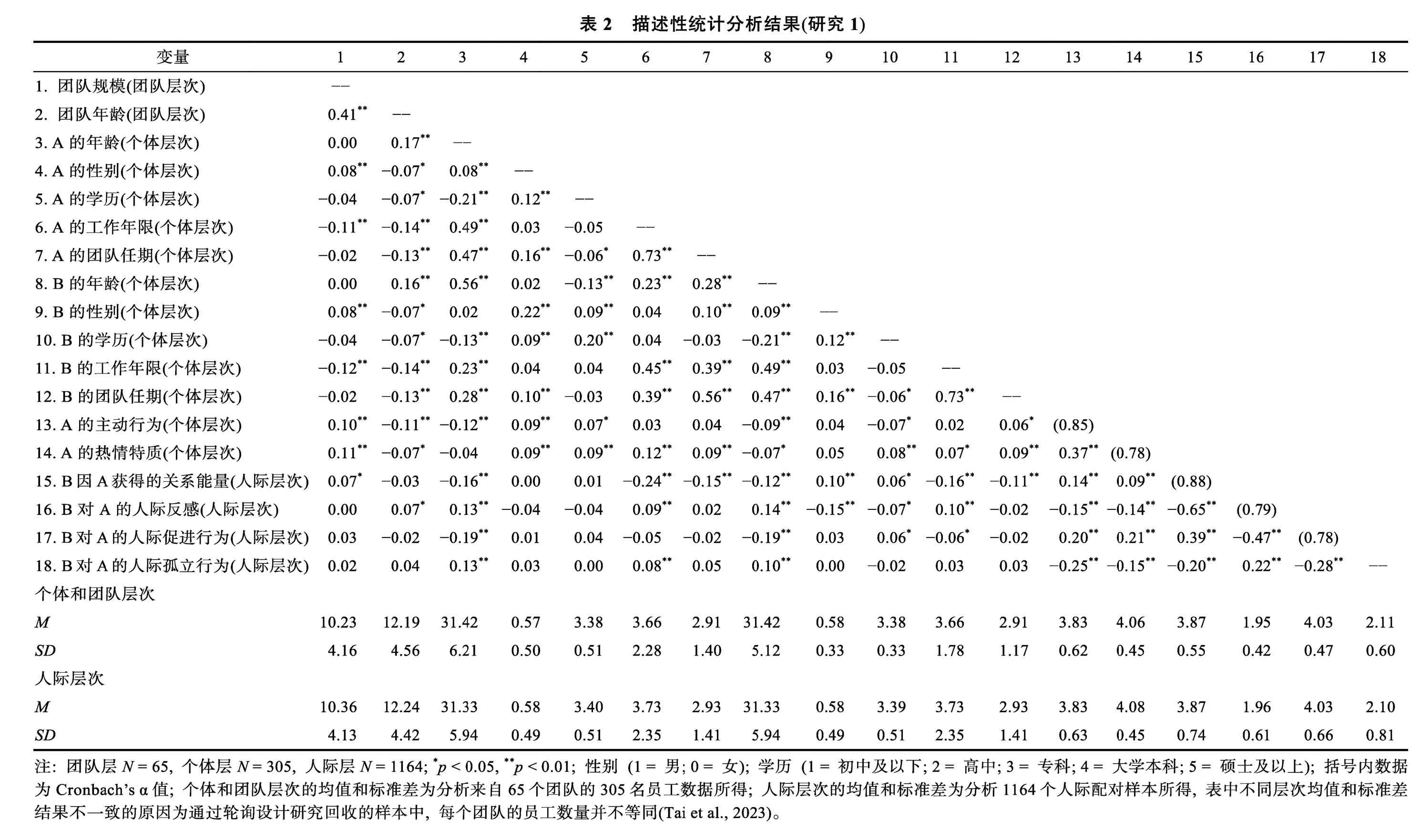

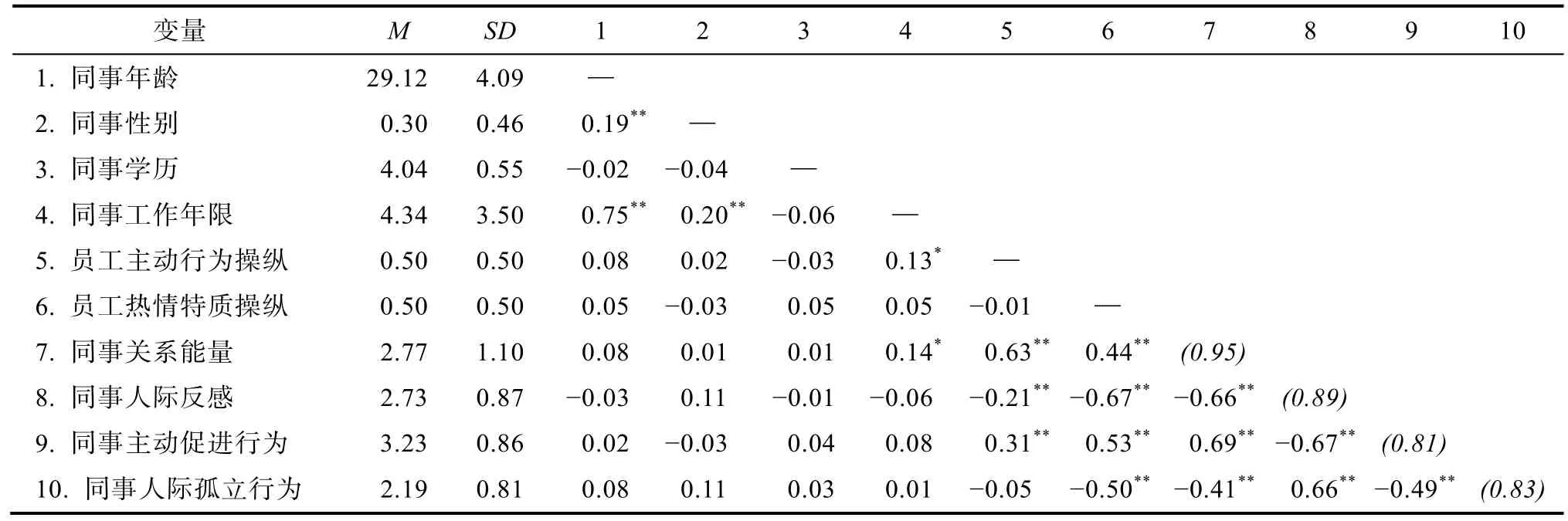

表2 中报告了变量的描述统计和相关分析结果。

?

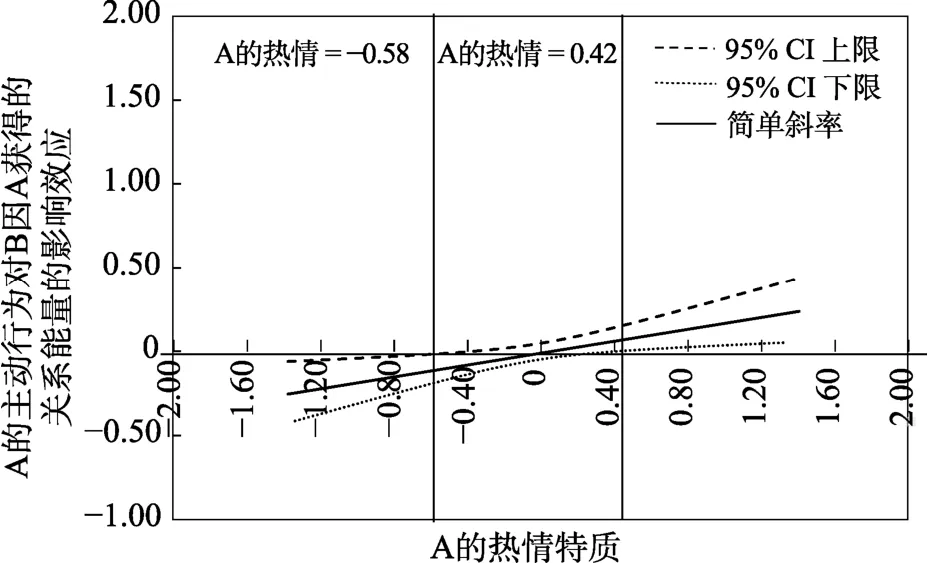

H1 预测员工热情特质调节员工主动行为与同事关系能量间的关系。当员工热情特质较高时, 员工主动行为更易增加同事关系能量。由表3 中模型4 可见, A 的主动行为与A 的热情特质的交互项显著正向预测B 因A 获得的关系能量(b= 0.18,SE=0.07,p= 0.011)。为进一步解释调节效应, 我们采用Johnson−Neyman (J−N)图来核对调节变量作用的方向和显著性区域(Gardner et al., 2017)。J−N法通过描绘简单斜率的95% CI 可提供关于调节效应更丰富的信息, 弥补传统描点法(pick-a-point)的不足(Gardner et al., 2017; 马君, 张锐, 2022)。从图2 可见, 当A 的热情特质大于0.42 时, 简单斜率的95%CI 不包括0, 并且随着A 的热情特质水平的增强, A的主动行为对B 因A 获得的关系能量的简单斜率逐渐增强。由此, H1 得到支持。

表3 社会关系模型预测B 因A 获得的关系能量(研究1)

图2 A 的热情特质在A 的主动行为与B 因A 获得的关系能量之间关系的调节效应(研究1)

H2 预测员工热情特质调节员工主动行为与同事人际反感间的关系。当员工热情特质较低时, 员工主动行为更易激发同事人际反感。由表4 模型4可见, A 的主动行为与A 的热情特质的交互项显著负向影响B 对A 的人际反感(b= −0.14,SE= 0.06,p= 0.020)。进一步地,J−N图表明(见图3), 当A 的热情特质大于0.82 时, 简单斜率的95% CI 不包括0, 并且随着A 的热情特质水平的增强, A 的主动行为对B 因A 获得的人际反感的简单斜率逐渐降低。由此, H2 得到支持。

表4 社会关系模型预测B 对A 的人际反感(研究1)

图3 A 的热情特质在A 的主动行为与B 对A 的人际反感之间关系的调节效应(研究1)

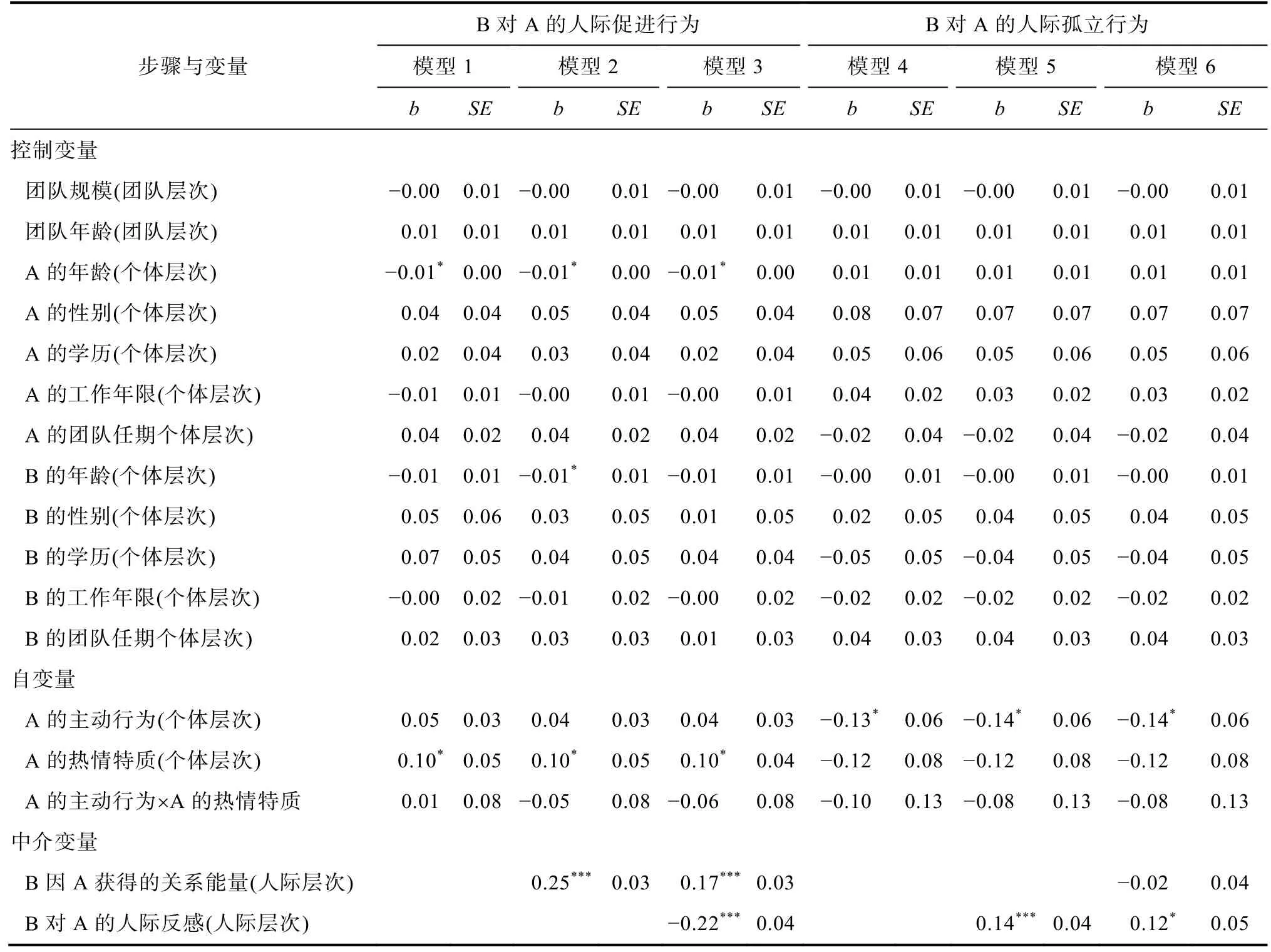

H3 预测同事关系能量与人际促进行为正相关。如表5 中模型2 所示, B 因A 获得的关系能量正显著影响B 对A 的人际促进行为(b= 0.25,SE=0.03,p< 0.001)。该效应在控制同事人际反感时仍成立(见表5 模型3,b= 0.17,SE= 0.03,p< 0.001)。由此, H3 得到支持。

表5 社会关系模型预测B 对A 的人际促进行为和人际孤立行为(研究1)

H4 预测同事人际反感与人际孤立行为正相关。如表5 中模型5 所示, B 对A 的人际反感正显著影响B 对A 的人际孤立行为(b= 0.14,SE= 0.04,p< 0.001)。该效应在控制同事关系能量时仍成立(见表5 模型6,b= 0.12,SE= 0.05,p= 0.017)。由此,H4 得到支持。

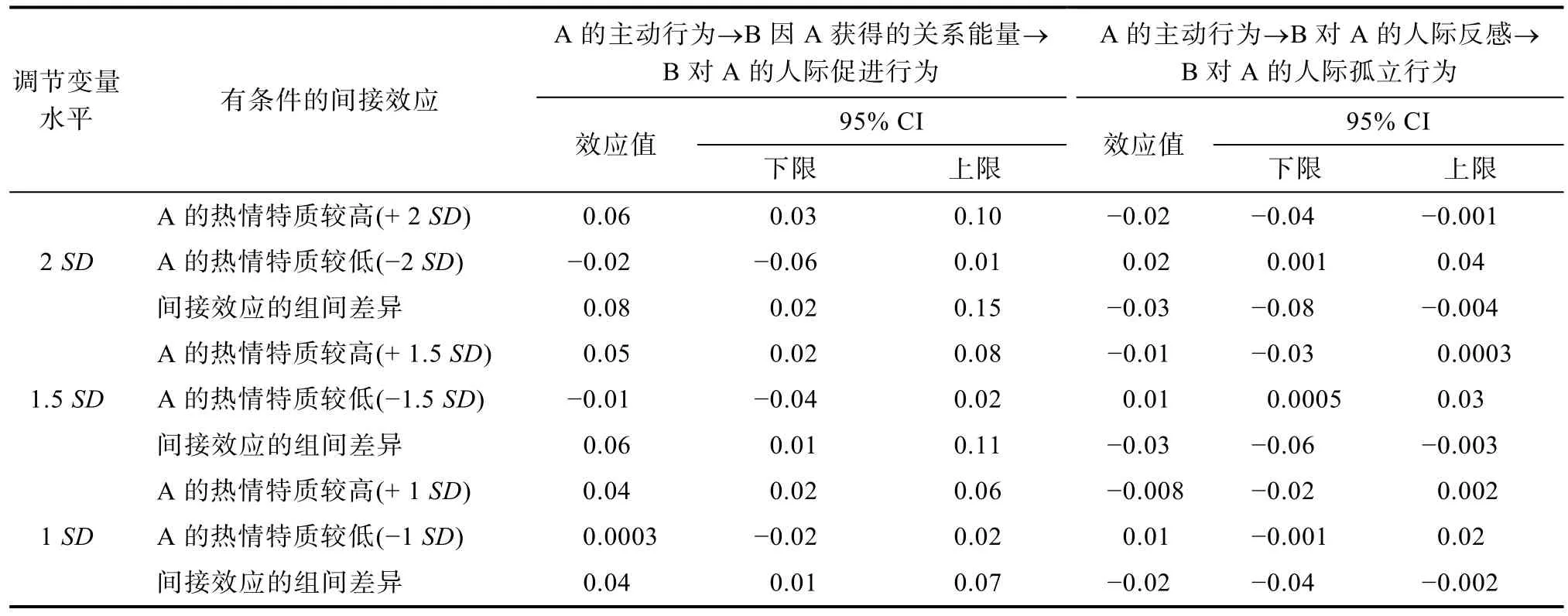

H5 预测员工热情特质调节员工主动行为通过同事关系能量激发人际促进行为这一间接效应。表6 汇报了间接效应在不同调节变量水平(±1SD、±1.5SD和±2SD)下的变化。结果发现, A 的主动行为通过B 因A 获得的关系能量影响B 对A 的人际促进行为这一间接效应在A 的热情特质处于: 高水平(+1SD、+1.5SD和+2SD)时均正显著, 低水平(−1SD、−1.5SD和−2SD)时均不显著, 且两个间接效应的差值在调节变量三个水平下均显著(±1SD:difference= 0.04, 95% CI [0.01, 0.07]; ±1.5SD:difference= 0.06, 95% CI [0.01, 0.11]; ±2SD:difference= 0.08, 95% CI [0.02, 0.15])。H5 得到支持。

H6 预测员工热情特质调节员工主动行为通过影响同事人际反感引发人际孤立行为这一间接效应。结果发现, A 的主动行为通过B 对A 的人际反感影响B 对A 的人际孤立行为这一间接效应在A的热情特质处于: 高水平且值增大时, 其效应由不显著(+1SD和+1.5SD)变为负显著(+2SD); 低水平且值变小时, 其效应由不显著(−1SD)变为正显著(−1.5SD和−2SD); 且两个间接效应的差值在调节变量三个水平下均显著(±1SD:difference= −0.02,95% CI [−0.04, −0.002]; ±1.5SD:difference= −0.03,95% CI [−0.06, −0.003]; ±2SD:difference= −0.03,95% CI [−0.08, −0.004])。H6 得到验证。

表6 被调节的间接效应分析结果(研究1)

2.4.4 稳健性检验

为增强研究结论的可信度, 我们进行了一系列稳健性检验。首先, 我们将控制变量全部删除后再分析数据, 结果依然支持所提假设。其次, 能力特质是与热情特质平行的另一个影响社会信息处理的刻板印象特质(Fiske et al., 2002; Fiske et al.,2007), 尽管在理论上热情特质是本研究更为合适的调节变量, 但为在实证上进一步支持所提假设,我们针对员工能力特质进行了两项稳健性检验。本研究采用Brosi 等(2016)开发的3 条目量表对员工能力特质进行测量, 样题如“我是自信的”(Cronbach’s α = 0.61)。第一, 我们将员工能力特质作为本文的调节变量进行数据分析, 结果显示, A的主动行为与A 的能力特质的交互项对: (1) B 因A获得的关系能量(b= 0.04,SE= 0.05,p= 0.402)和(2) B 对A 的人际反感(b= −0.07,SE= 0.04,p=0.113)均不显著。第二, 我们加入员工能力特质作为控制变量再分析数据, 结果显示, A 的主动行为与A 的热情特质的交互项对: (1) B 因A 获得的关系能量(b= 0.15,SE= 0.07,p= 0.025)和(2) B 对A的人际反感(b= −0.12,SE= 0.06,p= 0.042)显著。

3 研究2: 情境实验研究

3.1 研究样本

本研究通过见数(Credamo)平台收集数据, 招募全职职工为被试5实验材料在OSF 平台进行预注册(详见, https://osf.io/8qzkh/?view_only=48a77edb83654f73a8de7756fddec25e)。。该平台的数据质量和可信度被以往研究佐证(Baer et al., 2021; Li et al., 2023; 邢志杰 等, 2022)。为保证答卷质量, 我们在问卷中添加了5 个质量检测问题, 以拒绝填答不认真的被试(Tai et al., 2023)。最终我们共回收280 份通过全部质量检测题项的被试答卷。被试的平均年龄为29.12 (SD= 4.09)岁, 女性占69.6%, 学历以本科为主(占74.3%), 平均工作年限为4.34 (SD= 3.50)年。

3.2 实验设计与流程

本研究采用2 (员工主动行为: 高 vs. 低) × 2(员工热情特质: 高 vs. 低)双因素组间实验设计。首先, 被试随机分配到4 个实验情境后汇报人口统计变量。然后, 被试阅读情境设定材料: “您叫张三,与员工李四在同一个生产小组工作。您的生产小组被分配了很重的生产任务, 您和小组同事需按时完成生产任务。昨天, 小组又来了新的成员, 需要对其进行培训。所以大家不得不在完成生产任务的同时还要抽出时间来培训新成员, 感到压力很大” [改编自Bledow 和Frese (2009)开发的情境材料]。紧接着, 被试仔细阅读各自关于员工主动行为和热情特质的操纵情境材料(见下文)。随后, 被试先回答操纵检验, 然后再回答同事关系能量、同事人际反感、人际促进行为和人际孤立行为的问卷。最后, 为保证操纵有效, 被试回答是否了解实验目的(苗晓燕 等, 2021)。结果表明所有被试均未猜到实验目的。为控制顺序效应的干扰, 一半被试先操纵员工主动行为, 再操纵员工热情特质; 另一半则相反(邢志杰 等, 2022)。此外, 单一来源和单一时点数据可能会存在一定的多重共线性, 我们对量表题项进行了随机分布并穿插质量检测题项, 来减少潜在的响应模式偏差(如出于惯性或为满足实验预期而作答)和共同方法偏差(Krishnan et al., 2006; Smit &Montag-Smit, 2019)。

员工主动行为的操纵。结合Bledow 和Frese(2009)的主动行为情境材料改编而成。由于在研究1 数据分析中, 我们对员工主动行为进行了组均值中心化(Sun et al., 2021; Zhang et al., 2021)。由此,依循Zhang 等(2021)的做法, 为了让实验和问卷拟合变量的内涵保持一致, 本研究员工主动行为操纵材料拟合的是员工相对团队均值的主动行为表现。

员工主动行为[高/低]组材料: “面临这样的情况, 您发现, 相比于生产小组的平均水平, [李四更积极地处理问题, 会主动和大家一起讨论, 寻找解决方案/李四处理问题不太积极, 只是偶尔试图寻找问题的解决方案, 但不太能坚持贯彻落实]。就在几天前, 李四提出可以分组对新员工进行培训以减少工作量, 但有同事并不赞成, [李四几乎花了整整两天时间, 向这些同事解释这个方案的优点, 并说服大家实施/李四就没有再管这件事了]。同时, 您还发现, 为了按时完成小组这次的生产任务, 相比于小组的平均水平, [李四总是更积极主动地承担超出职责的任务量/李四主动承担超出职责的任务量的情形较少], 此外, 李四在尝试开发新的装配方式来提升工作效率、学习新技能和软件来改善自身工作条件方面也[低于/高于]平均水平”。

员工热情特质的操纵。采用Stiegert 等(2021)对热情特质的操纵材料。

员工热情特质[高/低]组材料: “李四是一个[非常/很不]热情的人, 家人、朋友和同事都一致认为李四是他们遇到过的[最/最不]热情的人之一”。

3.3 变量测量

操纵检验工具。对员工主动行为的操纵检验,我们采用研究1 中Frese 等(1997)开发的7 条目量表(Cronbach’s α = 0.97)。对员工热情特质的操纵检验, 我们通过询问被试在多大程度上同意“李四是热情的”来进行, 该题项源自研究1 中Helmreich 等(1981)开发的热情特质量表。

其他变量的测度工具。我们采用与研究1 相同的量表测量被试作为张三, 对同事李四的关系能量(Cronbach’s α = 0.95)、人际反感(Cronbach’s α =0.89)和人际促进行为(Cronbach’s α = 0.81)。人际孤立行为(Cronbach’s α = 0.83)采用汤一鹏等(2022)改编自Ferris 等(2008)的3 题项量表进行测量。样题如“我会回避与李四有眼神接触”。上述测度均邀请被试根据当下的感受, 回答对题项的同意程度。

3.4 实验结果

3.4.1 操纵检验

员工主动行为高组的得分(M= 4.36,SD= 0.32,N= 140)显著高于低组(M= 1.94,SD= 0.48,N=140),t(278) = 49.53,p< 0.001, Cohen’sd= 5.92。员工热情特质高组的得分(M= 4.57,SD= 0.56,N=141)显著高于低组(M= 1.35,SD= 0.57,N= 139),t(278) = 47.37,p< 0.001, Cohen’sd= 5.66。研究2对变量操纵有效。

3.4.2 验证性因子分析

本研究采用Mplus7.0 对变量进行验证性因子分析。结果显示, 假设的五因子模型具有良好的拟合度: χ2(199) = 343.07, CFI = 0.98, TLI = 0.97,RMSEA = 0.05, SRMR = 0.05, 且显著优于其他四因子(115.33 ≤ ∆χ2(∆df= 4) ≤ 472.19)和单因子(∆χ2(∆df= 15) = 2492.68)备择模型。

3.4.3 假设检验

变量的描述统计和相关分析结果如表7 所示。本研究所有变量均由同一个被试在同一时点评估,可能存在多重共线性。我们计算了中介和结果变量间的方差膨胀因子(VIF), 结果显示VIF 值范围为[1.34, 2.59], 远低于临界值10, 说明不存在多重共线性(Owens & Hekman, 2016)。本研究基于软件SPSS 24 进行2×2 方差分析(ANOVA)检验调节效应(H1、H2), 通过多元回归检验直接效应(H3、H4), 同时利用软件R3.5 采用蒙特卡罗方法检验有调节的中介效应(H5、H6)。

表7 变量的均值、标准差和相关系数(研究2)

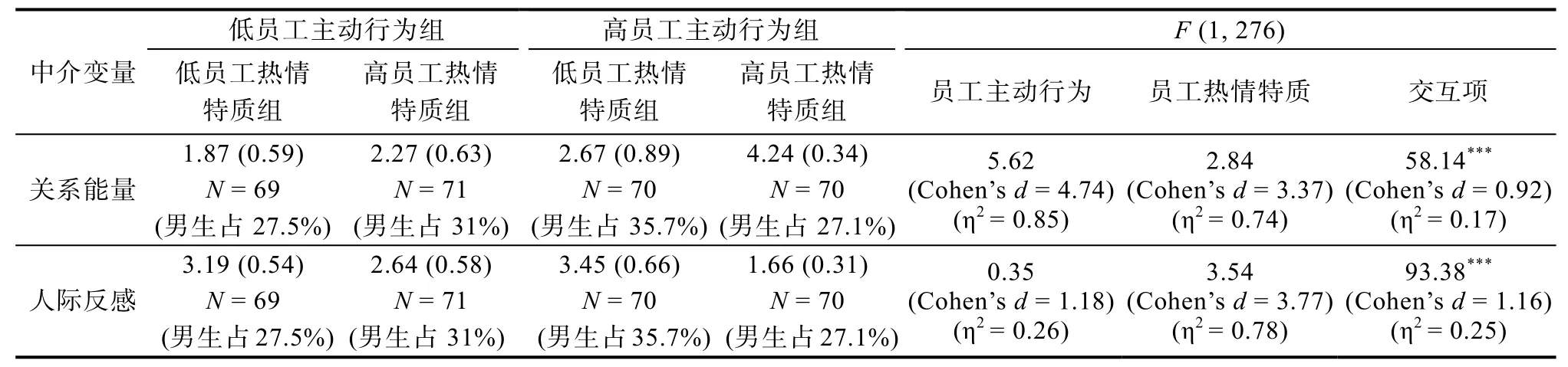

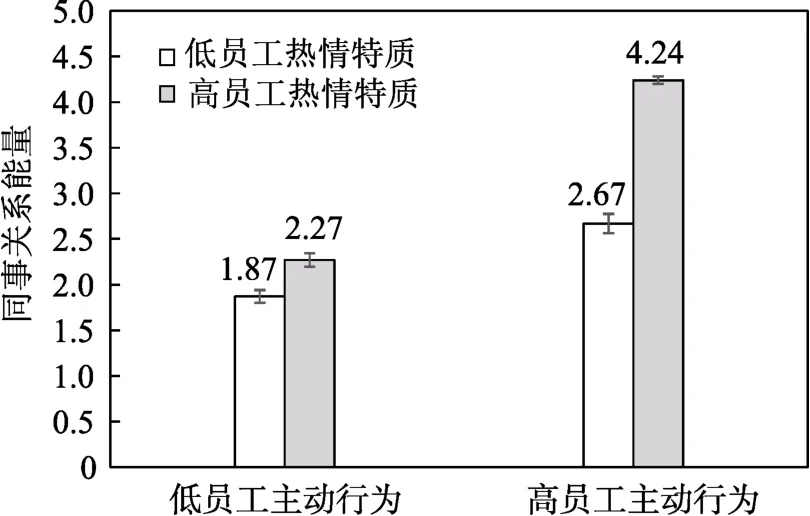

ANOVA 结果(见表8)显示: 员工主动行为和员工热情特质对同事关系能量的交互作用显著,F(1,276) = 58.14,p< 0.001, Cohen’sd= 0.92。对交互作用进行简单斜率分析(见图4), 结果表明: 当员工热情特质处于高水平时, 员工主动行为高组的被试体验的同事关系能量水平(M= 4.24,SD= 0.34)显著高于低组(M= 2.27,SD= 0.63),F(1, 139) = 18.80,p< 0.001, Cohen’sd= 3.87。尽管当员工热情特质处于低水平时, 员工主动行为高组的被试体验的同事关系能量水平(M= 2.67,SD= 0.89)也显著高于低组(M= 1.87,SD= 0.59),F(1, 137) = 24.65,p<0.001, Cohen’sd= 1.06, 但是增长幅度(∆关系能量 =0.80)远不及高水平热情特质组的情形(∆关系能量 =1.97), 且两者间差异的95% CI 为[0.87, 1.47]。一般线性回归分析结果也表明员工主动行为和员工热情特质的交互项与同事关系能量正相关(b= 1.17,SE= 0.15,p< 0.001)。由此, H1 得到支持。

表8 员工主动行为和员工热情特质对同事关系能量和人际反感影响的方差分析结果(研究2)

图4 员工热情特质在员工主动行为和同事关系能量间的调节作用(研究2)

员工主动行为和员工热情特质对同事人际反感的交互作用显著,F(1, 276) = 93.38,p< 0.001,Cohen’sd= 1.16。对交互作用进行简单斜率分析(见图5), 结果表明: 当员工热情特质处于高水平时,员工主动行为高组的被试体验的同事人际反感水平(M= 1.66,SD= 0.31)显著低于低组(M= 2.64,SD=0.58),F(1, 139) = 33.75,p< 0.001, Cohen’sd=2.12。当员工热情特质处于低水平时, 员工主动行为高组的被试体验的同事人际反感水平(M= 3.45,SD= 0.66)显著高于低组(M= 3.19,SD= 0.54),F(1,137) = 4.94,p= 0.03, Cohen’sd= 0.42。一般线性回归分析结果也表明员工主动行为和员工热情特质的交互项与同事人际反感负相关(b= −1.24,SE=0.13,p< 0.001)。由此, H2 得到支持。

图5 员工热情特质在员工主动行为和同事人际反感间的调节作用(研究2)

多元回归结果表明(见表9), 同事关系能量和人际促进行为正相关(见模型2,b= 0.52,SE= 0.06,p< 0.001)。该效应在控制同事人际反感时仍成立(见模型3,b= 0.41,SE= 0.06,p< 0.001)。由此, H3得到支持。进一步地, 蒙特卡罗法结果显示, 员工主动行为通过同事关系能量影响同事人际促进行为这一间接效应在员工热情特质处于: 高水平(indirecteffect= 1.03, 95% CI [0.75, 1.33])和低水平(indirecteffect= 0.42, 95% CI [0.028, 0.57])均正显著, 但两个间接效应差值显著(difference= 0.61,95% CI [0.42, 0.83])。由此, H5 得到支持。

同时, 由表9 可见, 同事人际反感与人际孤立行为正相关(见模型5,b= 0.63,SE= 0.07,p<0.001)。该效应在控制同事关系能量时仍成立(见模型6,b= 0.61,SE= 0.07,p< 0.001)。由此, H4 得到支持。进一步地, 蒙特卡罗法结果显示, 员工主动行为通过同事人际反感影响同事人际孤立行为这一间接效应在员工热情特质处于: 高水平负显著(indirecteffect= −0.63, 95% CI [−0.88, −0.40]), 低水平正显著(indirecteffect= 0.16, 95% CI [0.05,0.28]), 两个间接效应差值显著(difference= −0.79,95% CI [−1.03, −0.57])。由此, H6 得到支持。

4 讨论

4.1 主要结论

本研究整合趋近−回避系统理论和刻板印象特质相关文献, 探讨了员工主动行为对同事的人际收益与代价, 通过分析轮询设计问卷调研(研究1)和情境实验(研究2)收集的数据, 明晰了员工主动行为引发同事人际促进行为和人际孤立行为的边界条件和传导机制。具体为: 当员工热情特质处于高水平时, 其主动行为会激发同事的关系能量, 进而驱动同事采取人际促进行为; 当员工热情特质处于低水平时, 其主动行为会诱发同事的人际反感, 致使同事采取人际孤立行为。本研究有利于拓展现有主动行为在人际间影响的理论认知, 对管理实践具有一定的启发。

4.2 理论意义

首先, 本研究通过探讨员工主动行为对同事关系的双刃剑影响, 有助于我们从辩证的视角看待主动行为在人际间的影响效应。尽管探讨各类主动性构念在人际间的影响效应是学界目前热议话题(Chen & Treviño, 2022; Parker et al., 2019; Sun et al.,2021), 但现有研究大多探讨其对领导的影响, 对同事这一职场重要人际对象的研究着墨较少(Fuller et al., 2015; Wihler et al., 2017)。更重要的是, 现有学者大多关注各类主动性构念在人际间单一的积极或消极作用(Bark et al., 2022; Wihler et al., 2017;Xu et al., 2023)。这些矛盾的研究结论不仅不利于我们正确认识主动行为的人际影响, 同时也不便于业界管理。本研究发现员工主动行为会引发同事人际促进行为和人际孤立行为这一双刃剑效应, 不仅有助于我们辩证地看待员工主动行为对同事的影响效应, 还有利于搭建更加系统的主动性人际影响理论框架。

其次, 本研究基于刻板印象特质相关文献, 通过引入员工热情特质作为边界条件, 找到了分离员工主动行为对同事关系产生双刃剑影响的“钥匙”。目前, 在主动性研究领域, 关于“员工主动性在何种情境下产生人际收益或人际代价”这一理论议题的研究尚处于起步阶段, 有关分离主动性对同事产生双刃剑影响的边界因素研究也相对有限。据我们所知, 目前仅有Zhang 等(2021)关注了团队主动性氛围这一情景因素的边界作用。然而, Parker 等(2019)指出, 主动行为的人际影响可能因行为主体而异。遗憾的是, 在研究主动性对同事的双刃剑影响时, 目前尚未有文献探讨员工特质的边界作用。由此, 本研究通过引入员工热情特质作为调节变量,找到了启动员工主动行为对同事产生正负面影响的另一把独特“钥匙”。更重要的是, 有别于团队主动性氛围, 热情特质是一个独立于情境的个体差异因素。因此, 在主动性人际影响研究中, 热情特质这一边界因素的析出, 有助于丰富现有边界研究范畴。此外, 该调节变量的明晰, 有助于我们厘清员工主动行为之所以触发迥然不同的同事反应的底层原因, 弥合学界关于主动性具有积极和消极人际影响的分歧, 也回应了Zhang 等(2021)关于“后续学者在探讨各类主动性构念人际影响时, 应探讨员工特征的边界作用”的建议。

最后, 本研究通过引入趋近−回避系统理论的新理论视角, 厘清了同事面对不同类型(即, 高低水平热情特质)员工的主动行为所产生的差异化情绪和行为反应, 从而丰富了我们对主动行为在人际间影响效应展开过程的认知。以往研究在探讨各类主动性构念的人际影响效应时所采取的理论视角较为零散, 通常假设各类主动性构念会产生单一的正面或负面影响, 并据此推断其相应的传导机制。例如, 一些学者从社会角色理论和社会学习理论出发, 探讨了员工主动性的积极人际影响及其内在机理(如激发同事自主动机, Bark et al., 2022; 张颖等, 2022), 而另一些学者则从社会比较理论和面子管理理论出发, 探讨了主动性的消极人际影响及其展开过程(如引发同事妒忌, Isaakyan et al., 2021;Sun et al., 2021)。然而, 令人遗憾的是, 学界至今尚未明晰不同类型员工采取的主动行为是如何引发同事差异化的行为反应。由此, 本研究基于趋近−回避系统理论这一新的理论视角, 通过引入关系能量和人际反感这一对趋近和回避导向情绪, 深入洞悉了具有不同水平热情特质的员工的主动行为, 是“如何”触发同事人际促进和人际孤立这两种截然不同行为的内在情绪机理, 丰富了学界关于主动行为在人际间产生差异化影响效应作用过程的认知。

4.3 实践意义

本研究对管理者、员工和同事均有一定的实践启示。首先, 员工主动行为对同事具有双刃剑影响这一结论, 启发管理者应理性看待并合理引导员工的主动行为。业界以往大多强调主动行为给员工和组织带来的益处, 提倡并鼓励员工采取主动行为(Erdogan & Bauer, 2005; Grant et al., 2011)。然而,本研究发现, 员工主动行为对同事不仅具有积极作用, 也存在消极影响。因此, 作为解决问题的第一步, 管理者应意识到员工主动行为对同事的潜在危害性。在此基础上, 我们建议管理者应采取措施规避员工主动行为对同事的消极作用, 促进其积极作用。由于本研究发现具有不同水平热情特质的员工的主动行为会导致同事产生性质迥异的情绪和人际行为, 这为管理者的干预提供了有效的手段和途径。具体地: 首先, 组织在招聘和选拔成员时, 可通过人格测试, 尽可能地选择具有高热情特质的员工。其次, 对现有组织中具有高水平热情特质的员工, 管理者可鼓励其采取主动行为, 在同事中形成相互促进的良性循环(Baer & Frese, 2003)。同时,人格心理学研究发现, 个体的人格特质在成年后也有一定的可塑性(Caspi et al., 2005; Li et al., 2021)。由此, 对于那些具有低水平热情特质的员工, 管理者可以通过培训提升其热情程度, 从而缓解其主动行为对同事的消极影响。

其次, 员工个人也必须意识到其主动行为对同事存在的潜在人际风险。为了规避风险, 员工需结合自身和他人情况, 合理开展主动行为。一方面,员工需要做到“知己”, 意识到自身具备的高水平热情特质可使主动行为在同事中收获积极的人际效果。为此, 员工可采取措施强化同事对自身的热情印象。另一方面, 员工需要做到“知彼”, 意识到同事关系能量和人际反感是传导自身主动行为引发同事正负面人际行为的情绪中介。由此, 为了规避员工主动行为最终引发同事消极的人际孤立行为,员工需关注同事跟自身相处过程中的情绪状态, 如若同事表现出对自身的反感情绪时, 员工应即时采取措施, 阻断情绪最终演化为消极行为。

最后, 当面对其他员工的主动行为时, 同事应意识到员工热情特质仅是推断该行为对自身利害性的线索之一。为避免误判, 我们建议同事应综合考量多方因素, 明智地选择趋近或回避应对方式。此外, 由于同事对员工主动行为的反应对员工和团队有效性均具有深远影响(Grant & Parker, 2009; Ng et al., 2021; Zhang et al., 2021), 因此, 我们也鼓励同事以积极的情绪和行为对待采取主动行为的员工, 努力减少对低热情特质员工主动行为的人际反感情绪和人际孤立行为。

4.4 不足与展望

本研究也存在一些不足, 可在未来研究中进一步完善。第一, 本研究数据部分存在可进一步优化之处。比如, 在研究1 中, 我们采用单条目测量人际孤立行为。虽然在轮询设计调研中, 为减轻答题者的疲劳和敷衍程度, 该方法常被使用(Lee &Duffy, 2019; Taylor et al., 2022)。但单题项测量的效度确实有所欠缺(卫旭华, 张亮花, 2019)。为弥补该不足, 我们在研究1 中通过收集额外的数据验证了该测量方式的有效性, 同时研究2 使用多题项量表测量人际孤立行为。尽管如此, 为提升研究结论的信效度, 我们建议后续研究尽量避免使用单题项量表。此外, 研究1 采用时间滞后的轮询设计来验证所提假设, 但该方法不能很好地支持变量间因果关系推断。而研究2 采用阅读文本材料这一刺激方式进行实验干预, 和真实现实场景仍存在一定的差距,这不可避免地限制了本研究的生态性。因此, 我们建议未来研究一方面可尝试收集长时面板数据强化问卷研究中变量的因果关系推断, 另一方面可采取虚拟现实技术或现场实验开展实验研究以更好地模拟真实场景, 增加研究的生态性。

第二, 本研究基于趋近−回避系统理论, 聚焦于同事关系能量和人际反感在解释同事针对员工主动行为产生的趋近和回避导向行为中的作用。未来研究亦可整合其他理论视角探讨员工主动行为对同事行为的影响及其中介机制。例如, 印象管理理论提出, 人们会试图通过营造在他人心中的良好印象来满足被认可的内在需求(Leary & Kowalski,1990; 瞿皎姣 等, 2021)。由此, 当同事观察到员工采取主动行为时, 他们可能会担心自己给他人留下消极懈怠的印象。为规避这一印象威胁, 同事可能会通过争先进、做表率等方式来维护积极的个人形象。

第三, 本研究从静态视角探讨员工主动行为对同事的影响。然而, 有学者发现员工主动行为除了存在个体间差异外, 也会在每日间发生波动变化(Cangiano et al., 2019)。因此未来研究可结合适当的理论, 运用经验抽样法, 采取动态视角捕捉员工每日主动行为对同事的瞬时影响。

最后, 东西方文化差异可能会影响同事对员工主动行为的评价和反应。例如, 东方文化强调集体主义, 要求关注他人的影响。相反, 西方文化强调个体主义, 不太关心他人。前者/后者可能会放大/削弱员工主动行为对同事的影响强度(Tafarodi &Walters, 1999)。同时, 在集体主义文化下, 同事对员工主动行为采取积极还是消极反应类型, 可能更多地取决于行为者本身(如热情特质高低)和双方关系(如朋友还是敌人)等边界因素(Parker et al.,2019)。因此, 我们建议未来研究系统深入地探讨东西方文化差异, 包括但不限于探讨文化中的集体/个体主义、中庸文化和面子意识等人际规范相关因素, 是如何影响同事对员工主动性的反应类型和强度。

致谢:作者特别感谢编委和匿名评审专家的建设性意见。

附录:

附表1 员工主动行为与其他主动性构念辨析