在艺术家驻留项目中重思人地关系

2023-12-11唐誉祯

华裔人文地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)在《空间与地方》中对“地方”进行了反复界定,正如他所说“可以用各种方式定义地方”,他给到的其中一种“地方是任何能够吸引我们注意力的稳定的物体”①。在这里,地方可以理解为依赖于主体感受的存在。他进一步在其告别演说谈到心理“距离”(distance)②会影响我们的地方感受,恰恰是现代科技带来的“时空压缩”(time-space compression)③改变了人际关系也影响了“人地关系”(man-land relationship)。艺术家驻留项目(Artists-in-Residence,简称AiR)形成之初就来自人的空间位移,达成在某个地方的停留或居住行为,这也反映了驻留本身的词源含义。在驻留机制逐渐完善成熟之时,驻留也常常被视为全球流动性的催化剂,甚至在全球政治经济环境不稳定之时创建可移动性的支持方案。

如果说从艺术家驻留制度发展以来,越来越多的艺术家们得以通过驻留项目走向世界(异域性),近年来的艺术家驻留项目则更加凸显其区域化的面貌(地域性)。驻留项目也从培育艺术生产力的普遍追求进入了愈加差异化的发展阶段,往往呈现出鼓励具有“在地性”生产的姿态。其所在地点、驻留规划和赞助机制的不同也带来了不同尺度的地域性探讨。本文着眼于驻留项目中的在地诉求及其演变,在跨学科的视域下重新观察驻留项目中重建地方知识的实践,并进一步探讨重构人地关系与人际关系的可能。

全球在地化与普遍的在地性

随着文艺复兴以来艺术家身份概念的逐渐形成以及艺术赞助人或者委托人的出现,受资助的艺术家们得以前往资助方所在地或者指定地方生活,并在当地学习、交流、进行创作。20世纪初期现代意义上的艺术家驻留制度在地区经济发展之下逐渐得以形成,获得了财团的资助以及政府文化政策的关照。八九十年代伴随着“全球化”热潮的蔓延,世界各地逐渐建立起各自的驻留体系,日本和中国国内的驻留体系便是随着国外艺术家的到来,应对其需求而逐步形成的。也正是在这个时间,日本经济学领域采用“dochakuka”(土著化,原意为因地制宜的种植方式)一词表达适应当地情况的全球前景,成为“全球在地化”(glocalization)的最初表述。此后,英国社会学家羅兰·罗伯逊(Roland Robertson)将这一概念引入社会文化领域,在关于“全球化与本土文化”的会议中指出“全球本土化意味着一种普遍性与特殊性的同时性与共存性”④。日本的艺术家驻留项目恰恰反映出较强的地域性特征,并获得了政府文化厅的支持,纳入地域振兴的手段,诸如黄金町“AiR”空间利用计划、“Rikuzentakata”等驻留项目连同各种艺术祭的展开,为解决日本地震灾后人口流失,偏远地区人口过疏,重振区域经济文化面貌起到了帮助作用。

在艺术领域内部,“在地性”的早期实践可以追溯到20世纪60年代的极简主义雕塑,它强调物理方位和实际地点对于作品本身的形成至关重要。作品的创作、展示以及与观众建立联系均依赖于“特定场域”或者说受“场域限定”,而“特定场域”艺术(sitespecific art)被共识为对“白立方”美学的逃逸,是对全球化中艺术生产、展示、归类、流通的标准范式进行的反叛。而此后不久,在地艺术便在诸如明斯特雕塑项目、威尼斯双年展、濑户内国际艺术季、越后妻有国际大地艺术祭等项目中形成了另一种生产、展示和经营模式。

放眼国内,“在地性”或者说“在地化”观念在如今的文化生产、文娱生活中被反复诉诸,它的普遍性不仅凸显在建筑艺术、公共艺术、行为艺术,也来自博物馆学、经济学、城乡规划等多种学科领域在社会实践中提出的诉求。近10年来各种公共艺术节在大大小小的城市和乡村遍地开花,“在地性”艺术和城市更新、文化旅游、地产增值、市民文娱等结合起来,进入了市场化的运营模式。它们大多有着类似的主旨,一方面要尊崇地方特性,挖掘区域历史;另一方面因其市场受众也要满足都市流行的审美诉求。与前者相适应的是,诸如“华园驻留计划·浮梁”“阿那亚艺术驻留计划”随即成为在地经营的一环,补充进了大地艺术节、公共艺术节的在地生产之中。相较于曾经的委任创作,在地性研究为创作者们提供了一定的自主性,但在实践层面如若不分情境地加以讨论,“在地性”的诉求恐怕难以从其含混的概念进入有意识的实践中。

驻留项目中的异域性与地域性

20世纪90年代伊始,位于荷兰阿姆斯特丹的“Rijkskademie”开始接收来自欧洲、非洲、亚洲、拉丁美洲和中东等地的艺术家,形成为期2年的专业驻留项目框架。位于德国斯图尔加特的“Akademie Schloss Solitude”已为120多个国家的年轻艺术家提供驻留机会。21世纪以来,艺术家们可以更加自由地选择驻留目的地,针对不同的出行动机和创作计划来选择驻留项目。在全球流动的语境中,艺术家们在驻留项目中往往期待通过跨越国境,体验异域文化来获得灵感。可以说早期的艺术家驻留项目是非常易于产生异域性的猎奇感受的,试想在公共交通和移动通信不够便捷的过去,距离产生的空间想象和时空转换所带来的地方感受要比当下强烈许多。随着艺术家驻留项目的激增,为了建立差异化和异域感受,许多驻留所在地开始颠覆常规概念,有的位于自然秘境、海岛或是极地,需要历经旅途周折才能抵达;有的远离艺术中心,在工厂、医院、科研中心甚至马场进行,需要与其他行业人员甚至动植物为伍。由于每个驻留项目的所在地点和运作方式各异,我们很难简单地就艺术创作与场域和人的关系进行归类,不妨透过几个具体的驻留项目来观察其地域性探索。

“The Summer Sessions”是由鹿特丹“V2_”跨学科艺术与技术中心组织的短期国际艺术和技术驻留项目。该项目在世界范围内建立了国际交换驻留的机构赞助网络,为职业生涯早期的艺术家提供支持以便他们能够参加国外的驻留创作。由于之前的艺术机构工作经历,笔者恰好先是参与支持而后搭建起了中方机构与“V2_”的艺术家驻留国际机构交换网络。上海的新时线媒体艺术中心(CAC)和江苏昆山的几点当代艺术中心(PCCA),分别于2013年和2019年加入该网络。当艺术家所在的国家有参与该组织网络的机构方或赞助方,他便可以提交驻留申请。塞西莉亚·琼森(Cecilia Jonsson)便是受到PNEK的赞助,前往被西班牙旅游局宣传为“地球上的火星”的红河矿区实现了《铁戒指》(The Iron Ring,2013)创作的前期调研和材料采集。同样地,借助该机构网络,胡为一、周腾朝等青年艺术家得以前往荷兰“V2_”驻留;约翰尼斯·兰坎普(Johannes Langkamp)、马特·帕克西卡(Máté Pacsika)、明克·努文斯(Minke Nouwens)等海外艺术家得以来到中国驻留。不得不提的是“The Summer Sessions”编织了一个关于科技与艺术的聚合网络,它不以地理的临近作为边界而是促进同类学科创作的跨地域发展。

玛雅·施特劳斯(Maayan Strauss)发起的集装箱艺术家驻留地,是一项联合以星综合航运服务公司在商业货船上进行的独特艺术家驻场计划。“CONTAINER ARTIST RESIDENCY 01”于2015年10月公开招募艺术家,2016年初7位(组)艺术家被送至7艘开往不同国际航海路线的货船上,在海上进行艺术家驻留项目。香港艺术家杨嘉辉从马来西亚巴生港出发,顺着东地中海—黑海快运航线行驶,经停中国大铲湾,最终在韩国釜山下船,旅途中他创作了《灯塔所教会我的》系列作品。在国内,继阿那亚、糖舍、麓湖等以文化旅游目的地为驻留地的文化项目之后,“2023年大地之书驻留艺术计划”甚至突破单地驻留,将分布在云、贵、川、浙、京、津等地的酒店、民宿集结起来形成了多达10地的驻留节点。此外,2021年松江区文化和旅游局制定了《松江区“艺术家驻留目的地”评审和管理办法(试行)》,并开展“艺术家驻留目的地”征集活动。从行业到政府,艺术家驻留的形式均受到了青睐,似乎可以普适地应用到更广阔的领域。

暂且不论诸种艺术家驻留项目的可持续性,全球在地化产生的新的地域性正在挑战驻留艺术家们。他们不仅需要甄别自己的计划是否与之相适应,同时需要调动自己的能动性来回应地域性差异。或许我们可以借用美国策展人、批评家权美媛(Miwon Kwon)在《一个又一个地方:在地艺术与地方认同》(One Place after Another:SiteSpecific Art and Locational Identity)中梳理的“在地艺术”发展谱系来观察艺术家驻留项目中的“在地性”生产线索。她阐释了在地艺术作品先是与特定地点产生相互关系,而后强调了在地艺术的创作和呈现过程中与特定地方的历史、文化、社会、经济和政治因素相互交织。艺术家可以通过创作来探索、回应或重新建立特定地方的意义,这也带来了观众如何与在地艺术互动,并从中获得地方认同的探讨。此种发展轨迹,也恰恰反映出艺术家驻留项目在进入公共领域时亟待解决的议题。

重构人地关系的尝试

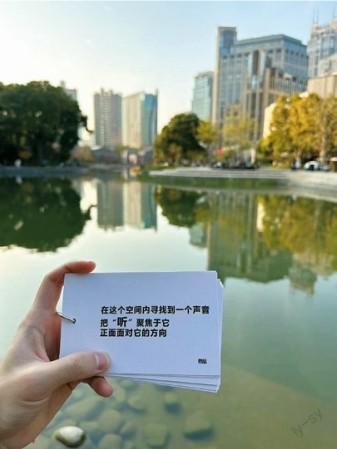

在国内艺术家驻留项目的近期实践中,我们不难发现“在地性”诉求出现了“社区转向”,主办方不但希望创作者可以挖掘驻留地的历史记忆、联结人文现状,同时也期待藝术家们调动跨学科方法来实践,并且能以协商的姿态与本地居民进行广泛的互动交往。当社区的概念深入日常生活,过去以国家、城市或乡村对驻留目的地进行的简单分野已不再有效,它要求参与者去充分体察地域社会和微观政治。在上海的“燃冉”艺术家驻留项目中,“燃冉”策划运营团队有意识地与驻留艺术家们共同编织着在地交往网络,包含作为“参与者”的居民,作为“合作者”的专业人士,作为“观察员”的艺术领域伙伴。他们在走访计划、驻留开放日、聚餐回顾和成果展示的递进机制中与“燃冉”团队一起协作,支持并参与到驻留艺术家的项目中。这个地区的开发者可以为艺术家带来区域历史向度的知识,艺术家可以为来往于此的上班族带来有别于惯常的体验。正因为他们的身份是流动才能促进跨领域的交流,也正因为每一位都是“具体的人”才能建立真切的交往。

我们所谈及的社区不仅是一个地理空间或一个群体的聚集地,它还涵盖了人们的共同体验、情感联系以及集体认同的因素。为什么要重提“人地关系”这个原本作为人文地理学中的重要课题,是要再次回到“人”的因素上。在段义孚看来,人地关系是一个动态的过程,随着社会、经济和技术的发展不断变化。他强调人地关系的历史性和时空特征,认为不同地区、不同历史时期的人地关系具有独特性和差异性。驻留艺术家们恰恰是要调动“人类拥有高度发达的符号思维能力,而符号又把人类自己和外部的客观实在联系起来,形成了人地关系。”⑤艺术家通过居民工作坊和共创的方式扰动了既有的行为模式,重新建立起不同个人、人群与城市区域的联结。艺术家驻留项目更应当为艺术家和驻留地搭建起双向沟通的桥梁,协助艺术家和本地居民调整自身的参与方式,进入对话、理解、协作的诸种维度。

注释:

① 段义孚:《空间与地方:经验的视角》,王志标译,中国人民大学出版社,2017年版,第133页。

② 钦白兰、肖红娇、张建民:“空间、 地方与自然:段义孚告别演说评述”,《文化研究》(第27辑)(2016年·冬),第103页。

③ 戴维·哈维:《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》,阎嘉 译,商务印书馆,2003年版,第356页。

④ 周详、成玉宁、窪田亚矢(Aya KUBOTA):“微观情境视角下日本社区营造运动的全球本土化分析”,景观中国,http://www.landscape.cn/ article/67116.html 查看日期:2023年8月4日。

⑤ 刘苏:段义孚的《恋地情结》:“人对理想环境的欲求”,澎湃新闻,https://m.thepaper.cn/newsDetail_ forward_16673247 查看日期:2023年8月4日。

注:唐誉祯,UCCA Lab策展人。

责任编辑:孟 尧