当我轻盈时:杨晨访谈

2023-12-11孟尧杨晨

孟尧 杨晨

孟尧:既然你为这次的“《画刊》封面计划”画了一条线,就让我们从这条线聊起吧。这一条白色交通线,你何时何地画了它?

杨晨:关于这件创作,前期开车去了几个远离城区的地方,试着以闲逛的方式去发现一些有趣的场景。其中有遇到压垮道路防护栏的巨大蚁穴,满墙脱落瓷砖的大楼,都曾经激发了我进行介入创作的愿望。但最终机缘巧合,在西安美术学院的角落里,我与一条种满了麦冬的小道相遇,这条路非常整齐,恰巧又有几撮杂草明显地超越了道路的边界。

孟尧:这条线“存活”了多久?你本以为它会和那片草待多长时间?你会希望它在那里长存吗?

杨晨:我并没有回去看过,但如果有可能的话,我希望它可以存留下去,毕竟那是顺应着规则所描绘出的交通线,它的存在貌似是合理的,介入也是微妙的,并不会被过分注意。

孟尧:在你的艺术中,我发现“线”既是直观的视觉形式、具体的绘画动作,也是绵延的时间进程与游走的行动轨迹。如果进一步探究,直观与具体的部分,源于你绘画经验的生长[比如《旅行》(2009)、《如果你开始》(2011)];绵延和游走的维度,则导向你直觉与思绪的交融[好像《环绕在这个世界上》(2006)、《Between》(2013)、《无限延长》(2014)]。所以,我认为“画线”不仅是牵引你的问题①,更是你审美感受的“转译”方式与艺术表达的重要方法,请你结合作品聊聊。

杨晨:我一直被线条的魅力所吸引,回忆起热衷线描的少年时代,似乎我早先的绘画经历就是在“无起不藏,无止不收”的凝神屏息中度过的。线条于我而言,始终是一扇门,让身体的行动和所处的空间以及不同的材质相连,它一直是我个人最擅长、可以召唤自身经验的造型语言,也是我去触碰、牵引、覆盖所能感知的世界的书写方法。在《旅行》中,线条拼命追赶着风中瑟瑟发抖的蒲公英直到我本人筋疲力尽,而在《无限延长》中,我則漫无目的地用铅笔推着橡皮绘制了一幅最终失控的画面。这其中,所有重复的失败和最终消亡都通过线条来建立,它直接关联着一种亲历时间的经验。但这种经验的确需要运用智力从外部考虑,它涉及直觉、知觉、感情、造型、审美等各个领域的价值,通过不间断线条的形式和延续的动作反复回到自身,去思考建立这些价值的时候,所缺少的东西总是必要的。所以我认为,它是一扇门,连接起一个交流的、主体和客体可以相互沟通融合的场域。“画线”是掌控自己的方法,在线条绘制中的每一时刻都做好当下的动作就足够了,那是些相近的动作,哪怕是最后一个动作。如果大家知道16世纪的一位教士路易·德·贡扎加的轶事就会觉得更有趣,有人问他,如果这是世界的末日,你将做些什么?当时,他正在玩球,于是他答道:“我将继续玩球。”

孟尧:《环绕在这个世界上》,是你在法国留学时创作的。我认为它是你打开自己创作思路、开启自我系统建构的一件有转折性意义的作品。在你后续的很多创作中,都能看到来自它的影响。包括你对线的运用与理解,游荡与闲逛的创作状态,以及对出现与消逝、记录与表现的关注,等等。能否回到当时的创作语境,谈谈它与你创作的关系?

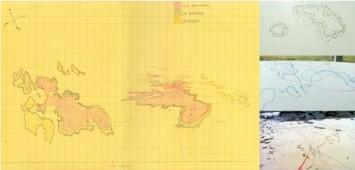

杨晨:绍塞群岛(?les Chausey),位于法国圣米歇尔山附近,是欧洲潮汐涨落最为明显的群岛,它带给我巨大的时空感受经验。涨潮后,原本360多个岛屿就会仅剩50多个,迷失、受困、消逝与重现以最直观的方式反复地震撼着我。第一次上岛,同学们如同发现了新的世界,就好比殖民者一般,兴奋地探索着未知的所有区域,去到岛屿的任何一个角落,直到消失在彼此面前。我为每一位同学绑缚了一大团毛线,用阿里阿德涅线团的方式反复从港口出发,去寻找每个人在岛屿上的实际位置,用我的脚步丈量所有人之间的距离。最终用海草呈现了一个缩小比例尺的岛屿地图,并且把所有找到的人标注在这个“世界”上。第二年,我重新回到这个地方,待了一周时间,正是那些我们前一年遗留的创作痕迹,促使我更进一步地将创作的提问引向了关于如何物质化时间的思考之中。

孟尧:《无题》(2009)和《过客》(2023),在我看来是2件有相关性的作品。这个相关性就是你个人的“在场”(以呼气和声音旁白的方式),它们也让我想到《瞬间》里你姥爷的鼾声,《好日子》(2009)里推土机与建筑倒塌的轰鸣声,《旅行》中铅笔与纸面的摩擦声,《顺流而下》与《向天而行》(2017)中的风声、水声、脚踏土地之声,除此之外,还有《一小时与一秒钟》里的时间之声。在你的影像作品里,这些声音是特别重要的存在,它们强化了时间流逝的质感、也让抽象的观念与衰败的虚无更加“可见”了,我想。

杨晨:关于声音的应用,我更在意的是其直指生命流动的准确性,尽管有所剪辑和拼接,但原则上是尊重现实的。在这一点上,世界对我来说已经足够丰富,我并不期待为它多创造些什么。

孟尧:观看《离去》系列和《Between》时,我感受到一种你所说的“黏稠的记忆”,那是带有一丝悲伤色彩的黏稠吧?而《镜中人》《无题》中的“雾气”却让我想到《天边的一朵云》中的云状烟气。它们似乎承载了一种更日常化的“空”,记录了更有呼吸感的时光流逝。于你而言,这些作品中,时间是共同的主题吗?

杨晨:对时间的探索一直是我个人创作最核心的部分。时间也许是世间最大的奥秘,即使我们正在说的话和当下的思考,也正在被它悄悄偷走。《离去》《Between》中房间里的灰尘痕迹和厂房也不会例外。《无题》中的哈气与呼吸伴随直至窗前风景被夜色笼罩,而《镜中人》里雾气蒸腾,我和母亲最终都仅仅剩下一块颜色消散在彼此的视线里。这些作品具有明显哀伤的气质,它们总和我儿时成长经历以及叔本华、王国维等人对我的影响相关。这样的“空”是美学的,也是造型的,它和时间的流动相互呼应,隐喻着我们的生命状态,又把我们拖向虚无,我们只是呼吸着,观看着,并且任它带领。

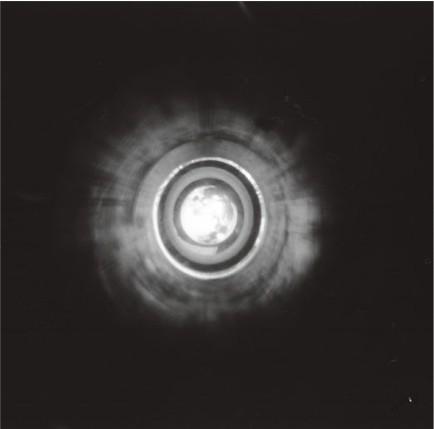

孟尧:《我是我眼中的你》(2015)和《舞台》(2017),涉及你对如何观看的思考。让我们把这个涉及观看的问题再扯远、拉深一点,把《猫眼的世界》《在别处》也说一说如何?

杨晨:这几件作品讨论观察者和再现之间的关系,它们分别是改造小孔相机成像(偷窥)、视听形象画面错位(虚构)、Skype视频电话(监控),以及谷歌卫星地图旅行截图(僭越)。它们涉及不同的技术媒介,也是对影像制造技术和传播方式改造支配下的观看模式的反思。如果把这组作品当作一个系列,也许不难发现,尽管观察者的地位没有受到质疑,但其却正在从“真实”的感知世界中逐渐脱离。

孟尧:同一机位的固定镜头,连续拍摄,减法创作,平实的镜头语言,缓慢而宁静的观看节奏。这些你对自己艺术的描述,我觉得相当客观与准确。但它们更多指向了你相对“静态”的一面。再来谈谈更具有“行动感”的作品吧,2013年持续至今的《小动作》系列,你以闲逛的方式在城市游荡,然后以轻巧的微“介入”对既定的对象作出改变。算上这次“《画刊》封面计划”的创作,目前做了多少件了?为什么要不停地做这个系列?

杨晨:大概是2007年左右,在巴黎东京宫艺术中心我买到一本叫作《边走边创造》(Marcher et Créer)的书,其中详细讨论了加布里埃尔·奥罗斯科(Gabriel Orozco)、弗朗西斯·埃利斯(Francis Al?s)、 Stalker等人关于行走、闲逛,以及与漂移概念相关的作品。这些创作涉及游牧的规则和行动机制,强调通过行动构建起一个世界。不知怎的,某种潜藏在我身体内部的挑衅精神和对抗日常无聊的愿望被激活了,召唤起了一种我对现实公共空间介入的实践。或许,是我的大部分创作都太漫长、太沉默、太静止了,所以我就会在静态的反面去尝试行动,在空的对面搭建满,在慢的概念上思索和快有关的节奏。

这个系列于我而言是很重要的,因为它总是牵扯观察和改造,“介入”和“行动”也不仅是在空间中位移的手段,同样也是一种心理活动,可以构成一种与想象直接关联的创作工具。修修改改的恶作剧也罢、严肃认真的置景也好,总被我陆续地记录下来,算起来大约总共有十几个此类型的创作,只不过大多时候介入的方式都很日常,拍摄得也比较随意,它们往往都被随手放进了相册和朋友圈。为此,我特别要感谢余心怡同学,帮助我更好地拍摄和记录了作品。

孟尧:你说《小动作》系列是鲍里斯·阿舒尔(Boris Achour)的系列作品《小动作》,以及弗朗西斯·埃利斯(Francis Al?s)的《粉刷/修改》以及《绿线》给予你的遗产。那么你如何看待这份遗产呢?进一步说,就是你怎么看你创作里和它相像的地方,它们之间的区别又是什么?

杨晨:弗朗西斯·埃利斯说:“有时候做一些诗意的事情会变得政治,有时候做一些政治的事却会很诗意。”(Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing something political can become poetic.)这样一种诗意的、平实却又深刻的相互转换和渗透,深深地吸引我。而阿舒尔的作品在很长一段时间里总是我生活中的调味剂,他用最轻松的方式挑战现实世界,更改着对原本空间的理解和认识,让人忍俊不禁的同时,也总让我觉得艺术是使生活变得比艺术更加有趣的方式。

这份遗产,更多的是那些通过无效劳作的方式所体现出的“荒诞性”,是西西弗斯式的对时光的消磨,以及将创作消解在日常生活中的亲近感。我们所处的时空语境完全不同,我显然也没有走入什么敏感地带,但我却始终认为有必要去践行这样一种日常介入式的创作,去对绩效社会以及景观双重统治下的艺术形态做出抵抗,因为我们太多的艺术作品都太庞大、太复杂、太完整,或者说太作品化了。

孟尧:在你边感知边行动的创造过程中,轻盈感与诗化的表达是外显性的艺术气质。你怎么理解这两个词,你认同这个评价吗?

杨晨:我的确不太习惯以大量工作的方式去对自我的创作进行量化和论证。往往只在我认为内心的情感需要外化的时候才进行整理,才进入我有话要说的状态。所以我期待“偶然”,喜欢象征稳重的、诗意栖息的大地之上的轻盈感。也可能我的少年时代还经历过诗歌文体昌盛的尾声,或许是自己总羡慕兰波式的天才,又或者是我对随笔(Essay)始终有着某种天生的热爱。我认可这样的评价,我的创作往往受到自己的情绪感受牵引,缓慢展开自己的书写习惯。轻盈感,总可能与灵动的思想有关,但轻快往往易乱,或者说在视觉统御的感官世界中,我的作品也总是不显眼的,在群展中尤为明显。

孟尧:最后,让我们回到这次“《画刊》封面计划”的主题上。在你对不可逆转的时光和自我与世界关系之复杂性的关注中,“偶然”扮演了什么样的角色?杨晨:“偶然”绝非等同于随机的运气,这其中的复杂只是与我这样的个体,一个作为创作者的个体观察与感受真正相关。对我而言,它可以给予创作者一种摆脱既定条件的契机,可以暂停、调整,甚至中断自己习以为常的趣味标准,扭转感知的习惯,强化作为探索无意识逻辑的一种方式,让我们质疑记忆的作用以及自我与周遭现实的关系。只有当新的主观联想作用于现实时空当中时,“偶然性”才真正变得有效。如果将对“偶然”的讨论置于我对自身主线创作的过程之中,它则扮演着非常复杂的角色。毕竟时间是流动的,是正在流逝的,我常常也只能消极地面对或者尝试表现它。我十分认同圣奥古斯丁对于时间的阐释,特别是其提及对待时间的三种态度,既在过去的当下(当我回忆时)、现在的当下(当我调动注意时),以及未来的当下(当我期待时)所构建起的内化的、与自身相关的主体意识。在这样的过程里,我感受到的并非运动,而是意念的接续。“偶然”如同跌落在这样一条不连贯的意念之河中显眼的石头一般,邂逅、拾得、观察、再创造,让这样的偶然得以被铭记,从而将某些瞬間从无法逆转的时间的败坏中拯救出来。

注释:

①《这是相遇的地方》,杨晨,《画刊》2023年第9期。

注:杨晨,艺术家,西安美术学院跨媒体艺术系实验艺术专业教师,西安美术学院在读博士。

责任编辑:孟 尧