非洲安全治理自主性的危机与探索

2023-12-09郝楚语袁田西竹

郝楚语 袁田西竹

独立后的非洲国家强调“非洲问题非洲解决”,在安全治理领域积极探索自主发展道路是其中重要的一环。但近年来,由于非洲对安全治理自主性的认识有限、外部行为体的介入以及国际政治局势的变幻,非洲的安全治理自主性出现了严重的危机。

以2011 年利比亚危机为例,非盟调解斡旋的行动还未彻底展开,就被美、法、英等西方大国强行破坏。域外国家推动联合国安理会通过决议,对利比亚划定禁飞区,不顾非盟及当事国意愿,强行介入非洲安全局势,导致非洲失去了处理利比亚危机的自主权。此外,由于对欧盟资金援助的高度依赖,非盟的安全决策和行动不仅需要事先征得欧盟委员会与欧盟政治与安全理事会的许可,还需要确保自身的安全行动获得联合国最宽泛意义的批准。萨赫勒地区的维和行动,也因为严重依赖外部援助而受到西方国家控制,萨赫勒五国集团在该地区安全治理议程设置和维和行动的自主性受到极大制约。

面对安全治理自主性的危机,非洲试图通过提升自身能力、重塑与外部行为体关系、开展多元安全合作等途径巩固自身在安全治理中的自主性和主导地位。虽然当前非洲国家和组织整体发展水平有限,难以在短期内彻底摆脱对外部行为体的依赖,但是非洲为维护自主性展开的积极改革与探索,对非洲以及第三世界国家在独立后探索自主发展道路有深远的意义。

一、现有研究及其不足

非洲安全治理是非洲区域研究的一个重要领域。当前非洲安全治理面临着许多难题,由外部行为体介入所引发的自主性危机正是其中之一。关于非洲与外部行为体在安全治理领域的关系研究,国内外学者的研究主要有以下几类研究视角:

第一类,立足非洲,着重研究非洲安全治理体系或区域组织与外部行为体的关系。通过对历史的梳理可以看出,非洲安全治理体系从建立之初就受到国际局势的深刻影响,①李保平:《非洲国家安全面临的挑战》,载《亚非纵横》2006 年第6 期,第27 页。在其发展过程中,以联合国为代表的外部行为体发挥了重要的指导和协调作用。②罗建波:《非洲集体安全机制的发展研究》,载《西亚非洲》2005 年第5 期,第38 页。在非洲安全治理实践中,非盟、萨赫勒五国集团等域内重要组织也深受外部行为体的影响,其日常运转高度依赖外部资金的援助,其安全行动受到外部行为体的掣肘。甚至有学者认为,这些因素导致非洲在安全治理领域的自主地位逐渐被架空,联合国、欧盟、法国等外部行为体在非洲的一些安全治理行动中已经成为实际牵头人和领导者。①Benedikt Franke and Stefan Gänzle,“How “African” Is the African Peace and Security Architecture? Conceptual and Practical Constraints of Regional Security Cooperation in Africa”,African Security,Vol.5,No.2,2012,pp.89-90.综合来看,国内外学界普遍认为非洲安全治理体系的发展以及非洲组织的安全治理实践不由非洲单一因素决定。因此,对非洲安全治理的研究不能脱离对外部局势的判断和外部行为体的研究。

第二类,以外部行为体为视角,分析其在非洲安全治理领域援助的发展变化,或评价援助对于两国关系的影响,多为区域研究或者国别研究。其中,法国、英国、美国、欧盟、联合国是重点研究对象。阿诺德·H·卡梅尔(Arnold HKammel)以南苏丹为例研究欧盟对非的安全介入。阿诺德指出,欧盟通过派遣特派团、提供军事培训及援助等方式介入非洲安全治理,以推动欧盟共同安全与防务政策所要求的对非安全战略布局。欧盟的援助带有明显的政治色彩,不仅忽视了南苏丹真正需要的安全援助,其边境安全行动还损害了南苏丹的自主权。②Arnold H Kammel,“The European Union and security sector reform:South Sudan and the challenge of ownership”,South African Journal of International Affairs,Vol.25,No.4,2018,pp.547-561.进一步总结张春、金玲、张永蓬、马汉智等国内学者的研究,各行为体在不同时期内对非安全援助的侧重点不同,主要驱动力可概括为:对非军售牟利、抢占非洲资源、防止难民外溢、进行大国博弈。通过对非安全援助,外部行为体与非洲安全治理深度捆绑,并成为参与非洲安全治理的重要行为体。虽然各外部行为体介入非洲安全治理的目的和途径不同,但其本质都是维护本国利益,而非真正帮助非洲发展治理能力、稳定安全局势。

第三类,以安全问题为重点,评估特定时间内或特定事件中非洲和外部行为体对非洲安全治理的影响。军事政变、恐怖主义、公卫安全、粮食危机等问题长期困扰非洲发展,仅靠非洲国家和组织难以彻底解决,需要向外寻求援助,因此为外部行为体介入非洲安全治理打开缺口。艾拉·阿巴坦(Ella Abatan)和约兰达·斯皮尔斯(Yolanda Spies)对2010年科特迪瓦选后危机中的非盟、西非国家经济共同体(ECOWAS)、联合国、法国等行为体的安全行动进行研究,指出非洲内部安全机构重叠、配合度较低等问题的同时,对法国如何透过获得多边授权的军事行动实现其在非利益进行分析。③Ella Abatan and Yolanda Spies,“African solutions to African problems? The AU,R2P and Côte d'Ivoire”,South African Journal of International Affairs,Vol.23,No.1,2016,pp.21-38.国内学者张凯以利比亚危机为例,指出大国干预使得“非洲问题非洲解决”方式无法充分发挥作用。①张凯:《非洲地区安全问题及其治理机制》,载《现代国际关系》2022 年第10 期,第25 页。安春英通过分析非洲粮食安全危机,揭示了外部行为体在粮食交易领域的“霸权地位”给非洲粮食安全带来的严重冲击:由于国际粮食的定价权和话语权掌握在发达国家手里,造成非洲粮食供给内生性不足,非洲粮食安全深受西方粮食霸权之害。②安春英:《非洲粮食安全困局及其治理》,载《当代世界》2023 年第2 期,第52 页。

第四类,以非洲安全治理为基础,从不同角度分析自主性危机产生的原因及影响,进而对如何维护自主性提出建议。本尼迪克特·弗兰克(Benedikt Franke)和罗曼·埃斯蒙乔(Romain Esmenjaud)将非洲安全置于“非洲化”理论中,从理论和历史两个层面分析非洲失去安全治理自主性的深刻原因,并列举了自主性危机给非洲安全治理带来的负面影响。③Benedikt Franke and Romain Esmenjaud,“Who Owns African Ownership:The Africanisation of Security and Its Limits",Working Papers in International History and Politics,No.1,February 2009,p.2.周玉渊从国际关系理论和现实两个层面入手,结合对非盟安全治理架构和安全治理理念的分析,阐释了非洲自主性危机产生的原因。④周玉渊:《非洲世纪的到来?非洲自主权与中非合作研究》,社会科学文献出版社2017 年版,第116~142 页。王学军指出,外部对非洲自主权支持的虚假性、非洲内部能力与意愿的缺失、非洲与国际体系之间的依附性关系,导致非洲深陷自主性危机。⑤王学军:《非洲集体安全机制的理论基础与现实困境》,载《西亚非洲》2014 年第4 期,第36~37 页。张春认为当地需求与外部支持的错配、发达国家仍强势主导对非安全事务、新兴大国介入力度和渠道均存在明显不足,是非洲面临自主性危机的重要原因。⑥张春:《非洲安全治理困境与中非和平安全合作》,载《阿拉伯世界研究》2017 年第5 期,第102 页。袁武认为非洲自身在解决冲突方面的能力有限,给一些大国干预非洲内部冲突提供了机会。⑦袁武:《冷战后非洲国家对自主解决非洲冲突的探索》,载《学术探索》2023年第1期,第51页。学者们针对危机产生的原因,对非洲如何解决安全治理自主性危机给出了相应的政策建议。

以上研究为非洲安全治理的深入发展奠定了坚实的基础。本文则试图结合既有研究寻找新的研究视角:将非洲安全治理领域的自主性作为研究重点,从非洲国家、区域组织、国际三个层面出发,分析自主性危机的表现、产生的根源及非洲维护自主性的探索。通过对安全治理自主性问题的剖析,不仅能够考察非洲安全治理的能力,也从侧面展示出非洲独立后自主发展的成效。非洲安全自主性研究具有深刻的现实意义,掌握安全治理自主地位不仅是实现“非洲问题非洲解决”的必经之路,更是“独立后的再独立”与“殖民后的再殖民”之间的博弈。

二、非洲安全治理自主性危机的表现

经过长期实践,非洲建立起以非洲国家、非洲组织以及非洲以外的行为体为主力的安全治理体系。在“内外结合”的治理体系中,外部行为体的深度参与介入发挥了不可忽视的重要作用。在弥补非洲安全治理能力不足的同时,外部行为体也不断挑战着非洲安全治理的自主性。

《布莱克维尔政治学百科全书》中将“自主”定义为“可以按照自己的目标来行事”。①戴维·米勒,韦农·格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社,2002 年第48~49 页。有学者对非洲安全合作领域的自主权进行了更细致的定义:非洲自主权是指对一个问题的实际控制权,自主权的缺失表现在安全挑战的定义权、安全政策的制定与执行权以及冲突后建设和平的本土文化价值的缺席(自由主义价值却凸显)等几个方面。②王学军:《非洲集体安全机制的理论基础与现实困境》,第39 页。本文所研究的非洲安全治理自主性的危机,是指非洲国家和组织在非洲安全事务中独立性被削弱、话语权被代替、制度安排被介入以及议程设置被控制的状况。

(一)国家层面

非洲国家是非洲安全治理的基础力量,其安全治理能力主要依靠国家治理能力及军事力量,重点关切国内安全议题。虽然独立后的非洲国家对于涉及部分主权让渡和军事力量介入等安全合作仍然保持较高的警惕性,但由于治理能力的不足以及安全议题的复杂化,非洲国家不可避免地向外寻求安全援助。外部行为体以提供安全合作或安全援助为由,积极介入非洲国家安全治理进程,将自身国家利益裹挟其中,不断挑战着非洲国家的安全治理自主性,给非洲国家的安全治理带来诸多难以解决的难题。

一方面,非洲国家难以彻底“拔除”外部行为体在非军事存在,这些军事存在成为影响非洲国家安全治理不可忽视的力量。独立之初由于国家建构和治理能力的双重不足,非洲国家需要借助外部安全援助维持国内政治及社会稳定,外部行为体以此为契机在非部署军事力量。在非洲国家进入稳定发展期后,外部行为体并未完全将军事力量撤出非洲,反而继续以参与维和行动、打击恐怖分子等理由保持在非军事存在,对非洲国家安全治理的独立地位造成严重的威胁。以科特迪瓦为例,作为法国的前殖民地科特迪瓦至今仍保有法国的军事基地,法国在科特迪瓦开展了其在海外规模最大、成本最高的军事行动之一的“独角兽行动”。凭借着这些军事存在,1999 年科特迪瓦发生政变后法国积极介入其中,不仅推动并参与了联合国科特迪瓦行动,还保留“独角兽”特种部队单独行动。2011 年,科特迪瓦陷入选举后的动乱,法国以参与联科行动部队的维和行动为掩护,派遣“独角兽”部队逮捕了反法的科特迪瓦前总统巴博及其残余势力。①Tobias Koepf,“The Problems of French-led Peace Operations in Francophone Sub-Saharan Africa”,International Peacekeeping,Vol.19,No.3,2012,pp.334-337。法国在科特迪瓦安全局势中的地位和角色远远超过包括科特迪瓦及其邻国利比里亚和塞拉利昂在内的非洲国家,对相关国家的安全自主性形成严重的威胁。

另一方面,在非洲国家安全治理议程的设置以及推进领域,由于安全治理能力的不足以及对援助的高度需求,非洲国家只能接受外部行为体带有自身利益的过度参与行为,这对非洲国家的安全治理自主性造成了严重的负面影响。2011 年利比亚危机后,以联利支助团为代表的国际援助对利比亚安全局势的稳定发挥了重要作用。但是在利比亚重建国防力量期间,由于欧洲对于毒品、武器走私以及难民问题的担忧,欧盟与联利支助团将援助重心转移至利比亚边境管理,并于2013 年5 月部署了民事边境援助团。②Nuri Yeşilyurt,“A new balance between‘Local’and‘National’? Libya's Failed Security Sector Reform”,Journal of Intervention and Statebuilding,April 30,2023,p.11.这一援助重心的转移并不符合利比亚当局的安全需求,完全是西方国家出于自身安全利益的考量对利比亚安全政策的裹挟。在萨赫勒地区,由于自然气候的不断恶化以及人道主义危机的扩散,萨赫勒五国的维和行动高度依赖外部援助。然而多年来,以欧盟为代表的西方国家为避免非洲安全问题扩大化影响到自身安全,以停止援助为要挟迫使萨赫勒五国在维和行动中重点运用军事手段,忽视使用政治战略、加强治理和促进和解、实施发展计划等和平手段解决冲突。由于在缺乏明确政治战略指导的情况下过分强调军事手段,萨赫勒地区不仅出现大量军队和自卫团体对平民滥用武力的行为,更为无组织的民间自卫团体的无序发展创造了条件,进一步引发了地区冲突,甚至助长了恐怖势力的发展。①“How to Spend It:New EU Funding for African Peace and Security”,Africa Report N°297,January,2021,https://www.crisisgroup.org/africa/african-union-regional-bodies/297-how-spend-itnew-eu-funding-african-peace-and-security外部行为体“越俎代庖”式的安全援助行动对非洲国家自主探索安全治理秩序和安全议程设置造成了极大的阻碍。

(二)区域及次区域组织层面

非盟和非洲其他次区域组织是非洲安全治理的重要行为体。非洲联盟作为非洲大陆最重要的组织,不仅承担着重要的安全治理职能,同时致力于为非洲国家构建集体安全和为国际安全合作搭建平台。由于非洲整体发展水平的限制,非盟的安全治理长期需要外部行为体提供各类援助。当对外依赖程度随着非盟安全治理机制的发展而不断加剧时,非盟受到来自外部行为体的掣肘越来越明显,安全治理自主性的问题也越来越突出。

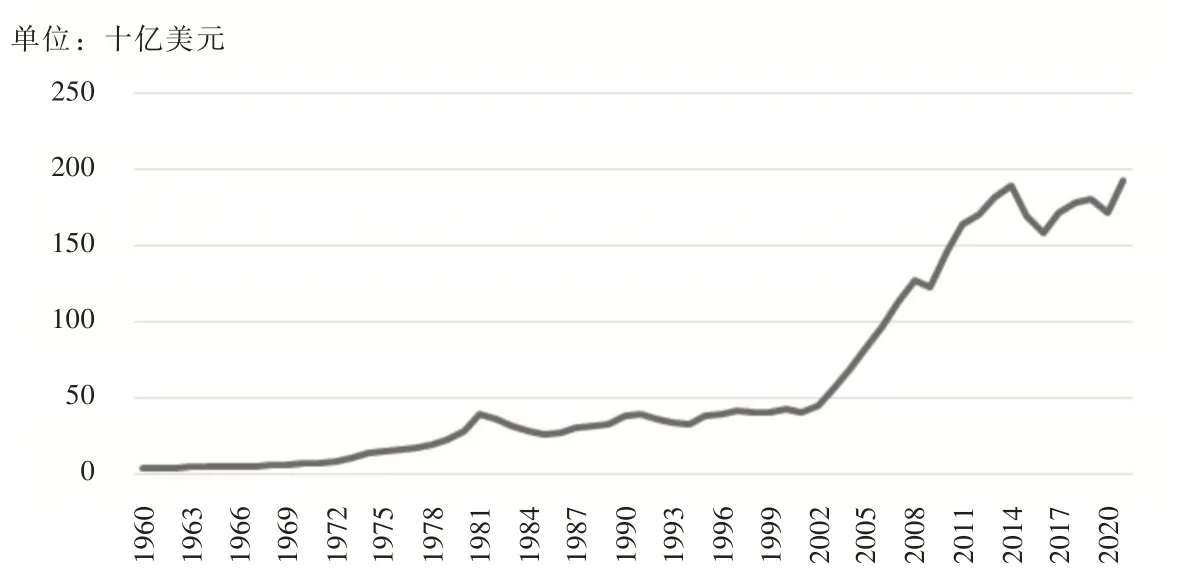

从非盟自身安全治理能力的角度看,由于非盟自主筹集资金能力不足,导致非盟和平与安全架构的运行受到外部援助工具制约的程度日益加深。从非统时期起,资金短缺问题就一直制约着该组织在安全治理领域的发展。虽然非盟经过一系列改革试图解决该问题,但目前仍未建立起稳定、可持续的会费缴纳制度。因此非盟仍然需要向外部寻求援助,其中欧盟和联合国是两个最主要的资金援助方。2004 年欧盟建立的非洲和平基金(African Peace Facility),长期向非盟以及非洲其他区域性组织提供资金援助。2010-2020 年间,非洲和平基金持续受到欧盟的资金援助,很大程度上缓解了非盟资金短缺的问题,增强了非盟安全治理的能力(见图1)。

然而,在2021年3月,欧盟建立了新的机构——欧洲和平基金(European Peace Facility)——取代非洲和平基金继续向非盟及非洲的安全行动提供资金援助。②“The European Peace Facility”,European Defence Agency,July 2023.相比于非洲和平基金的高度稳健性,新的欧洲和平基金对非盟援助的不可预测性增强。其一,欧洲和平基金虽然延续了对非盟的援助,但它并非专门面向非洲的援助工具,非盟只是众多被援助对象之一。其二,涉及非盟早期反应机制和机构能力建设的资金援助项目被置于全球发展援助的框架中,非盟和平安全架构的运行将会面临更多挑战和不确定性。非盟早期预警体系(Continental Early Warning System)是非洲和平与安全框架五大核心支柱之一,是非盟在安全治理领域的重要探索成果。但是预警体系的建立和运行需要大量资金、技术和人员的投入,欧盟和平基金取消了对早期反应机制和机构能力建设的直接援助,会使得该早期预警体系更难发挥其安全预警的作用。

从非盟在非洲安全治理的地位看,非盟在非洲集体安全机制中的核心地位将会由于援助工具的变化受到更多冲击。在非洲和平基金中,非洲次级区域组织在参与由非盟授权开展的和平安全行动时,申请资金援助需要非盟的批准。虽然非盟必须批准次级区域组织的申请,但次级区域组织却无法越过非盟的批准直接获得资金,①“African Peace Facility Annual Report 2018”,Publications Office of the European Union,July 2019,p.8.这一规定使得非盟在非洲集体安全机制中的主导地位得以加强。但是在新的欧洲和平基金中,允许欧盟绕过非盟直接援助非洲国家或非洲地区安全行动。在实际援助中,欧盟改变以往通过非洲和平基金对萨赫勒五国联合部队的援助方式,转而增强对特定国家的直接援助。2022 年12 月1 日,欧盟理事会通过决议向毛里塔尼亚武装部队提供1200 万欧元的资金援助;2023 年3 月7 日,向新成立的欧盟驻尼日尔军事伙伴关系特派团(EUMPM Niger)援助4000 万欧元;2023 年6 月8 日又通过了两项对尼日尔资金援助计划。①European Council,“European Peace Facility”,https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-peace-facility/timeline-european-peace-facility/,访问时间:2023 年9 月14 日。外部援助工具、对象和方式的改变,对非盟在非洲安全治理领域的地位产生了深远的影响:绕过非盟的援助行为不仅直接分散了对非盟的资金援助、限制了非盟的安全治理能力,同时外部行为体加强对次级区域组织以及特定安全行动的援助,更在实际上削弱了非盟在非洲集体安全机制中的核心地位。

(三)国际层面

外部行为体长期对非洲安全问题保持高度关注,非洲独立后积极斡旋和介入非洲安全治理的外部行为体主要包括以美国、法国、英国为代表的西方国家和以联合国、欧盟为代表的国际组织。联合国是非洲集体安全机制的基石,欧盟是和平基金主要的资助者,英法美是对非军售、参与维和行动的主要国家。

外部行为体通过提供各类援助,介入非洲安全治理的机构建设和制度安排,对特定安全事件、特定国家和区域的安全局势施加影响。在不同阶段,外部行为体介入非洲安全治理的目的和手段有所不同,所引发的自主性危机也有不同表现。

冷战结束前,积极介入非洲安全治理的外部行为体以前殖民宗主国为主,其根本目的是保持在非特殊存在、维持大国地位,主要手段是驻军和提供直接的军事援助。在非洲独立前夜,法国在非洲驻扎了超过90 个军团,总兵力约为6 万人,具有直接干预非洲事务的能力。冷战期间,法国以避免共产主义向非洲渗透为由,通过维持在非军事基地和驻军、签署防务或军援协议、派遣军事顾问、开展军事培训等方式,保持着在非军事存在,并根据协议获得了必要时出兵干预的“合法性授权”。②彭姝祎:《从戴高乐到马克龙:法国的非洲政策变化轨迹与内在逻辑》,载《西亚非洲》2019 年第2 期,第89 页。另一个殖民宗主国——英国——1956 年在苏伊士运河战争中失败,1960 年时任英国首相麦克米伦在南非议会发表演说,此后英国对非政策开始转变。与法国相比,此时期的英国虽然同样难以彻底摆脱殖民思维,但更关注在非的实际利益而非维护特殊地位。英国介入非洲安全治理的目标是通过与非洲的安全合作获得实际的政治与经济利益。在这一阶段,前殖民宗主国以各种方式保持在非军事存在的行径,对新独立的非洲国家而言,压缩了其自主解决安全问题的空间,加强了其对外部军事力量的依赖。

冷战后国际局势发生了根本变化,前殖民宗主国的国际地位和国家能力明显下降,其对非政策也进行了战略性调整:一方面,在保证与非洲国家维持关联的同时,收缩其在非洲的军事存在,转而以技术援助、培训安全人员、帮助非洲国家提高安全治理能力等方式继续影响非洲安全治理;另一方面,通过欧盟、联合国或其他多边平台以反恐、维和为由介入非洲安全治理,以资金援助和能力培养等手段影响非洲国家和组织的安全治理机制建设。这种方式既有利于分担介入成本,也有利于为介入行为增加合法性基础。作为超级强国的美国,在“9 · 11”事件后从地缘政治和能源战略的角度重新审视非洲。此后,随着全球政治、经济格局的变化,美国在政治上对非洲的重视程度越来越强。①张永蓬:《西方对非洲影响深化与扩大新态势——中非关系面临的新挑战》,中非合作论坛,2013 年4 月16 日,http://www.focac.org/chn/lhyj/yjcg/201304/t20130416_7877479.htm美国以驻军、与非洲国家建立伙伴关系、参与联合国等多种方式积极介入非洲安全局势,其主要目的是服务美国在非的政治经济利益——为“全球战略”布局,保障石油安全,护航美非经贸发展等。在冷战后这一阶段中,非洲加快了融入全球化进程的步伐,外部行为体的积极介入对非洲安全治理机制建设、安全理念的形成产生了深刻的影响。

当今世界处于百年未有之大变局中,日趋激烈的国际竞争使得以美英法为代表的西方国家和组织将非洲视为各国角逐竞赛的场域。大国竞争成为外部行为体介入非洲安全治理的主要推动力;反恐、反政变、应对突发非传统安全问题等都成为外部行为体介入非洲安全治理的借口;与非洲国家直接开展安全合作、提供安全援助,积极搭建多边平台、签署安全合作框架协议,通过参与国际组织等途径成为外部行为体介入非洲安全治理的主要手段。在新的历史阶段,非洲的安全已经超越问题本身,成为国际政治的重要一环。非洲面临着安全局势紧张、治理能力不足等诸多困境,不得不在依赖外部安全援助的同时接受安全问题的国际化,以及域外行为体对本区域安全问题的介入和影响。

三、非洲安全治理自主性危机的根源

非洲安全自主性危机的根源是:非洲落后的安全治理能力与严峻的安全治理需求之间的矛盾;外部行为体的积极介入与非洲无力抵抗之间的矛盾;非洲安全问题“国际化”与国际地位“边缘化”之间的矛盾。

(一)落后的安全治理能力与严峻的安全治理需求之间的矛盾

非洲落后的安全治理能力与严峻的安全治理需求之间的矛盾,是导致非洲安全治理自主性危机产生的根本内因。这对矛盾长期得不到彻底的解决,使得非洲始终难以摆脱对外部援助的依赖,也为外部行为体的介入打开缺口。

非洲国家早在独立之初就普遍认识到,没有稳定的政治和社会环境,实现非洲全面发展就只是一句空话。求和平、谋发展已成为非洲国家的共识。特别是在1999 年非统第35 届首脑会议上,非洲国家提出,非洲最需要的和平与稳定,是非洲在新世纪振兴与发展的前提条件。①罗建波:《非洲集体安全机制的发展研究》,第40 页。但是自从非洲独立以来,其安全局势就不容乐观。当前,非洲安全局势更加复杂严峻:传统安全问题与非传统安全问题交融共生,新兴的恐怖主义成为传统军事政变的重要推手,军事政变助长恐怖主义的蔓延。加之受到国际局势和突发事件的冲击,非洲安全局势难以被有效控制。新冠疫情和俄乌冲突使非洲在公共卫生安全和粮食安全等领域面临着不同程度的治理危机。非洲国家和区域组织应对国际局势和突发事件分身乏术,安全赤字更加严重。面对诸多严峻的安全问题,非洲的安全治理能力远远不能满足安全治理需求。

从国家角度看,非洲国家普遍治理能力不足。根据非洲联盟负责能力建设的特别机构非洲能力建设基金会(African Capacity Building Foundation)2019 年发布的《非洲能力报告》(Africa Capacity Report)显示,②2019 年《非洲能力报告》是The African Capacity Building Foundation(ACBF)机构关于非洲国家能力划分最新版本。此后至2022 年期间发布的文件未涉及国家治理能力评级相关内容。国家治理能力得分60 到80 分的高分国家在非洲仅有10 个,剩余均为60 分及以下的国家。其中40 到60 分的中等治理能力国家有31 个、占比67%,还有5 个是20 到40 低分国家。①African Capacity Building Foundation,“Africa Capacity Report 2019”,February 2019,p.4.https://www.acbfpact.org/who-we-are#slideshow-1,访问时间2023 年8 月17 日。综合来看,超过一半的非洲国家治理能力只有中等水平,处理国内议题能力不足,无法彻底拒绝外部的安全援助。在经济领域,非洲国家欠发达的经济能力难以支撑安全治理长期的高昂支出,导致非盟安全治理资金严重不足。截至2020 年10 月,大约有三分之一的非盟成员国因逾期缴纳会费而受到了非盟的制裁。②The Conversation,December22,“How Member States and Partners Impede the African Union’s Quest for Financial Autonomy”,2020,https://theconversation.com/how-member-states-andpartnersimpede-the-african-unions-quest-for-financial-autonomy-151115,访问时间2023 年8 月17 日。在政治领域,非洲国家的治理赤字导致政变频发,致使很多深陷内部冲突的国家成为安全治理的对象,③张凯:《非洲安全制度治理的转型与结构性困境》,载《国际论坛》2022 年第5 期,第113 页。更无力承担本国或本区域的安全治理责任。

从非盟角度看,资金匮乏是限制非盟发展的重要原因,从非统发展至非盟,资金匮乏问题一直难以彻底解决。根据统计,非盟平均每年约有30 个会员国部分或全部不缴纳会费。尽管近年来非盟进行会费改革,对符合条件的国家进口商品征税以用作常规预算以及和平基金开支,但仍难以支撑庞大的安全支出。巨大的资金空缺阻碍了非洲联盟议程的有效执行。为了维持组织的正常运转,非盟不惜牺牲部分的自主性,接受附加政治条件的外部资金援助。

(二)外部行为体积极介入与非洲无力抵抗之间的矛盾

外部行为体积极介入与非洲无力抵抗之间的矛盾,是导致非洲安全治理自主性危机产生的根源之一。外部行为体介入非洲事务有三大驱动力:干涉主义、大国竞争以及现实利益。安全事务只是外部行为体实现其战略目标的一个途径。

干涉主义是指西方国家尤其是前殖民宗主国参与非洲事务的天然使命感。干涉主义不仅是漫长殖民史的延续,更是宗主国试图重新“殖民”非洲的表现。非洲独立之后,殖民宗主国仍旧将非洲事务视为本国利益的一部分,或是本国国内政治的某种延续。“法兰西非洲”是西方国家干涉主义心态的真实写照,而他们基于干涉主义的介入行为,则被史学界视为企图重新“殖民”的信号。著名非洲史学家约翰·隆斯达尔(John Lonsdale)将20 世纪40 至60 年代称为非洲史上的“第二次殖民占领”时期,而弗里德里克·库珀(Frederick Cooper)认为这是“发展型殖民主义”(Developmental Colonialism)时期。①李鹏涛、陈洋:《殖民地国家的基本特征与当代非洲国家治理》,载《西亚非洲》2020 年第3 期,第33 页。可以说,自非洲国家独立至今,西方国家在非洲事务中从来没有放弃过殖民者心态。

大国竞争的加剧使得非洲逐渐成为各力量角逐的场域。美国将非洲视为与中国开展战略竞争的重要场合。面对中非之间在政治和经济领域的合作不断取得新突破,美国选择污名化处理,并试图推出代替性方案。特朗普政府将中国在非洲的经济行为冠以“债务陷阱”的帽子,紧接着又提出美国版“繁荣非洲倡议”,为非洲领导人提供美国的替代方案,试图帮助非洲摆脱“债务陷阱”。②马汉智:《从特朗普到拜登:美国非洲政策的延续与变革》,载《国际研究参考》2021 年第8 期,第2 页。除美国外,法国也将介入非洲事务视为其重返国际舞台、参与大国竞争的契机。多年来,法国通过对非安全援助、军售、维和、反恐等行动,向外展示着法国的国家实力和国家地位。

安全和军售等现实利益是外部行为体介入非洲安全治理的重要推动力。对欧盟和北约来说,防止非洲安全危机“外溢”导致难民和恐怖主义流入欧洲,进而影响欧洲国家安全是其介入非洲安全治理的主要原因。与此同时,巨大的军售利益是促使外部行为体介入非洲安全治理的重要动力。英法等国都积极向非洲售卖军事武器。根据2021 英国国防和安全出口统计(UK defence and security export statistics: 2021),2021 年英国对37 个非洲国家进行过军售行为,③阿尔及利亚、安哥拉、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、吉布提、赤道几内亚、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、科特迪瓦、肯尼亚、利比亚、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、苏丹、坦桑尼亚、突尼斯、乌干达、赞比亚、津巴布韦。非洲是其第七大武器购买方,④GOV.UK,“UK Defence and Security Export Statistics:2021”,February 2023,https://www.gov.uk/government/statistics/uk-defence-and-security-exports-for-2021/uk-defence-and-security-export-statistics-2021,访问时间2023 年8 月17 日。巨大的现实利益不断促使这些国家介入非洲安全局势。

如果说非洲自身对于安全援助的需求为外部行为体介入非洲打开缺口,那么外部行为体本身带有战略目标的积极介入行为更加剧了非洲安全治理自主性的危机。

(三)非洲安全问题“国际化”与国际地位“边缘化”之间的矛盾

“非洲问题非洲解决”是独立后非洲不断追求的目标,但实际上非洲问题很难脱离于国际政治而独立存在,包括安全治理在内的非洲问题深刻地被国际政治所影响和塑造着。被动国际化的非洲安全问题与“边缘”的国际地位之间的矛盾是导致非洲安全自主性危机不可忽视的原因之一。

非洲安全议题的国际化是指非洲安全议题超越非洲国家和组织的“内政”范畴,升级成为国际政治的重要组成部分,由包括非洲在内的国际众多行为体共同参与解决。安全议题国际化并不是非洲的自主选择,而是独立后的非洲能力较弱、无力抵抗外部因素影响,被迫卷入国际斗争的结果。推动非洲安全问题国际化的因素主要有两个:一是安全问题本身的国际化趋势;二是国际格局的变化。

安全是国际政治的重要研究对象。从威斯特伐利亚战争开始,战争与和平就是国际政治的主旋律,安全更是绕不开的重要议题。随着国家间相互依赖程度的加深以及安全问题本身的复杂化,国家之间关于安全问题的壁垒被进一步打破,安全问题不再仅仅局限于当事国的内政范畴。二战后发展出专门的国际安全研究以应对不断发展变化的安全议题,同时以联合国为代表的国际组织开始致力于协助世界各国解决安全问题,为国际安全合作搭建平台。就非洲大陆自身的安全问题而言,其发展形成也处在不断变化之中,并且带有明显的全球化和国际化特征。在独立之初非洲的安全问题主要是因政治动荡和民族问题产生的冲突和战争。在传统安全问题得到控制之后,以恐怖主义、气候变化、公共卫生、粮食危机等问题为代表的非传统安全又成为困扰非洲的主要安全难题。非洲安全议题的变化和发展越来越受到国际政治和全球化的影响。安全议题的国际化趋势要求非洲与其他行为体一道解决共同的安全问题,而在西方主导的国际体系中,非洲自身“边缘化”的国际地位又难以使非洲在安全议题中处于主导地位。因此非洲在安全治理中的主导地位和话语权难以得到保障,安全治理自主性在国际安全合作不断深化的过程中也逐渐受到损伤和挑战。

从国际局势的发展来看,非洲独立伴随着全球冷战格局的形成,刚摆脱旧殖民体系的非洲国家又被新的大国关系和全球经济体系所“绑架”。在安全上,非洲国家严重依赖外部大国,大国的直接介入和对抗塑造了非洲的安全议程。冷战结束后,国际政治的重心转向欧洲,非洲经历了短暂的“被遗忘”期。当前,随着国际恐怖主义的肆虐以及大国竞争的激烈化,非洲安全问题再次成为国际社会的焦点。作为经历过漫长殖民历史的后发国家,在激烈的国际竞争中,非洲国家和组织的实力明显弱于其能够提供的国际价值。非洲的事务成为外部行为体利益的载体,非洲被迫陷入一场由西方国家和组织发起的所有权斗争中,这事关两个相互关联的历史进程:即外部行为体扩张引发的对非洲事务的继续干预,以及非洲未完成的独立自主化进程。这场危机的结果是,非洲人很难宣称拥有安全自主性。①Benedikt Franke and Romain Esmenjaud,“Who Owns African Ownership:The Africanisation of Security and Its Limits",Working Papers in International History and Politics,No. 1,February 2009,p. 3.

四、非洲加强安全治理自主性的探索

随着自主意识的觉醒以及外部行为体介入程度的加深,非洲越来越认识到自主性受损对自身安全治理产生的不利影响。在叙利亚危机和萨赫勒地区维和行动等安全治理实例中,以西方国家为代表的外部行为体的强势更证明了沟通协商的无效,只有加强非洲自身的能力建设,才能掌握安全治理主导权。

(一)着力解决资金短缺问题,推动机制建设和制度改革

非洲落后的安全治理能力与严峻的安全治理需求之间的矛盾,是导致非洲安全治理自主性危机产生的根本内因。针对这一难题,当前非洲主要采取两方面措施提高安全治理能力,缓解安全治理赤字:其一,着力解决资金短缺问题;其二,推动机制建设和制度改革。

在解决资金短缺问题上,非盟和非洲国家都做出了一定努力。对于非洲国家而言,发展经济是解决资金缺口最有效的解决方法。自2000 年后,非洲GDP 增速有了明显提高,但仍然不能满足非洲安全治理的资金缺口(见图2)。经济水平难以满足非洲国家国内需求,更缺乏缴纳非盟会费的动力。

图2:1960 年-2020 年撒哈拉以南非洲地区GDP

为了进一步激发非洲大陆的经济活力,非盟加快非洲经济一体化进程,积极投身非洲大陆自贸区(The African Continental Free Trade Area)建设。非洲国家对此积极响应,自2021 年1 月1 日非洲大陆自贸区启动以来,除厄立特里亚之外,共有54 个非盟成员国签署,42 个国家批准,①African Union,“Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area”,February 2023,https://au.int/sites/default/files/treaties/36437- sl- Agreement_Establishing_the_African_Continental_Free_Trade_Area.Pdf,访问时间:2023 年8 月17 日。非洲大陆单一市场的形成将为非洲经济的发展提供更多动力。

在缴纳会费方面,非洲国家的积极性也有提升。2018 年非盟对符合条件的16 个国家进口商品征税,②16 个国家分别为:马里、加蓬、喀麦隆、刚果布、塞拉利昂、卢旺达、乍得、科特迪瓦、贝宁、加纳、吉布提、几内亚、苏丹、肯尼亚、冈比亚、多哥。以用作常规预算以及和平基金(The Peace Fund)。但截至2018 年12 月31 日,这些会员国只完成了预算的60%与和平基金的33%。

截至2021 年8 月31 日,对和平基金缴纳费用的非盟成员国数量以及所缴数额都有了明显的提升。2021 年和平基金从52 个成员国中收集了23 亿美元费用,占分摊费用总额的77%。52 个捐助国有25 个国家在2017 年至2021 年期间缴纳了全部费用,有27 个国家缴纳了部分费用。③African Union Development Agency,“Second Continental Report on The Implementation of Agenda 2063”,February 2022,https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_on_Agenda_2063_English.pdf,访问时间:2023 年8 月17 日。非盟成员国积极为安全治理提供资金离不开非盟一直在进行的会费改革。事实上,自2005 年起非盟不断进行会费改革,以解决资金短缺问题、减少外部依赖。政策的制定、推行和监管等工作都有所改进。

在政策制定方面,2016 年非盟在卢旺达举行了第27 届非洲联盟首脑会议,决定对所有成员国符合条件的商品征收0.2%的进口商品税。非盟规定:其一,在成员国国内挑选适当的金融机构或海关部门专门负责评估和征收非盟进口税。其二,在每个成员国的中央银行、国家银行或储备银行中开立“非洲联盟”账户,非盟进口税直接存入其中,然后根据每个成员国的分摊额度汇入非盟指定的银行账户。其三,根据《非洲统一组织特权和豁免总公约》规定,该组织的财产、资金、资产和交易不受各种形式的法律程序的影响。因此,非盟进口税的征收不受任何形式的行政、司法或立法机构的影响。①African Union,Faqs(Frequently Asked Questions)About Financing of the Union,https://au.int/en/document/35739-file-faqsonfinancingoftheunion.pdf,访问时间:2023 年8 月17 日。

在政策推动方面,2018 年1 月非盟大会审议并通过了管理非盟财政的“黄金规则”,所制定的9 条规则中有8 条目前已全面运作。“黄金规则”对于非盟会费的上限、预算的可信度、会费的支出上限及授权、资金流的管理等细节做出规定,加强了会费缴纳和使用的制度规范。

在政策监管方面,2018 年1 月非盟大会组建了由15 个财政部长组成的委员会(the Committee of Fifteen Ministers of Finance),负责预算监督。委员会在预算制定和管理、资金的监督和审查等方面发挥了重要的作用,极大地促进了相关制度建设,加强了非盟的执行能力。②African Union,“Financing The Union:Towards the financial autonomy of the African Union”,June 2020,pp.15-17,https://au.int/sites/default/files/pages/35739-file-financing_the_union_6.pdf,访问时间:2023 年8 月17 日。

在提高安全治理能力方面,非盟提出《2063 年议程》为非洲转变为未来全球强国制定蓝图和总体规划。其中,为确保非洲和平与安全架构(APSA)的运作,非盟在第一个十年实施计划中设定了“到2016 年建立国家和平委员会(National Peace Council)”的目标。国家和平委员会的定位是协助非洲和平与安全架构工作,通过采取预防和调解措施,避免政党、民族和宗教团体之间的冲突。截至2021 年,有60%的非盟成员国成立了全国和平委员会。此外,非盟为加强安全治理能力以及应对新的安全威胁,建立了专门的机构和政策工具,包括非洲联盟警察合作机制(非洲刑警组织)(African Union Mechanism for Police Cooperation)、非洲联盟冲突后重建与发展中心(African Union Centre for Post-conflict Reconstruction and Development)、非洲联盟边境计划(African Union Border Programme)等,为非盟加强综合边境治理的提供调节和支持。

经过非盟及非洲国家的改革探索,虽然目前非洲的安全治理能力仍然有待进一步提高、安全治理资金尚不能自给自足,但是安全治理赤字问题正在通过自主发展得到缓解。

(二)重塑非洲自主地位,提高集体议价能力

外部行为体的积极介入与非洲无力抵抗之间的矛盾是非洲安全治理自主性危机产生的根源之一。重塑非洲安全治理领域的自主地位,调整与外部行为体之间的关系是非洲解决安全治理自主性危机的重要途径。

为了重塑非洲在安全治理领域的自主地位,非洲通过加强安全治理的“非洲性”来增强自身的话语权,以及推广泛非主义在安全领域的运用以统一和团结非洲力量。“非洲性”是非洲构建自身和平安全话语的重要根源,也是区别于国际对非安全话语的重要来源。①周玉渊:《非洲世纪的到来?非洲自主权与中非合作研究》,第14 页。加强“非洲性”本身是反对外部统治以及倡导以非洲为中心,从不干涉到不漠视、从“非洲问题非洲解决”到“以非洲为中心的安全范式”,②周玉渊:《非洲世纪的到来?非洲自主权与中非合作研究》,第118 页。再到《2063 年议程》“平息枪声倡议”的提出,非洲安全治理理念中的“非洲性”逐渐在加强。泛非主义也称为“非洲主义”、“非洲个性”,是一种以捍卫非洲文明的独特价值和个性为基本形态,以争取非洲大陆之平等、独立、自由与统一为基本目标,形态庞杂内容广泛的非洲本土形态的民族主义。③刘鸿武,肖玉华,梁益坚:《以一个大陆的觉醒、抗争与自强——20 世纪非洲国际关系理论之研究论纲》,载《世界经济与政治》2007 年第1 期,第15 页。泛非主义曾经在非洲独立过程中发挥了重要的团结作用,当前非盟将泛非主义运用在安全治理领域,希望能够团结所有非洲国家和非洲次区域组织,共同致力于解决非洲安全难题,共同维护非洲安全治理的自主性。《2063 年议程》的提出,正是泛非主义和非洲复兴倡导的泛非团结、自决、自由、进步和集体繁荣的具体体现。

调整与外部行为体之间的关系是当前非洲维护自主地位的重要手段,集体议价是实现这一目标的具体方法。集体议价是经济学概念,其原理是买方之间相互联合、提高议价能力,通过与卖方协商以降低购买成本。本文中的集体议价是指:非洲国家和组织联合起来,提高与外部行为体谈判的能力,以达到非洲利益最大化的目的。

当前,非盟努力通过制定共同政策和培养战略伙伴关系来提高其在全球政治中的议价能力。①Le Journal de l’afrique,“Panafricanisme :4 questions clés auxquelles l’Union africaine doit s’attaquer”,February,2023,https://lejournaldelafrique.com/panafricanisme- 4- questions- cles- auxquelles-lunion-africaine-doit-sattaquer,访问时间:2023 年8 月17 日。欧盟—非盟峰会是非洲进行集体议价的重要平台。2022 年6 月,40 位非洲领导人共同出席峰会,就双方多领域的合作展开协商。通过内部联合,非洲在公共卫生、安全、移民等领域发出共同声音与欧盟进行协商。虽然非盟无法实际控制协商内容的实际落实情况,但是通过非洲联合与欧盟进行集体议价,非盟与欧盟在地位上越来越平等,非盟维护自身利益的能力也有所提升。这一点在美非峰会中也有所体现。非洲联合起来作为一个整体与美国展开协商,极大地提升了非洲的集体议价能力。在2022 年12 月第二届美非峰会中,49 个非洲国家与非盟的代表团与会,集体与美国展开协商。美国承诺未来3 年向非洲大陆提供550 亿美元,在经济、卫生和安全方面为非洲提供支持。虽然美国的承诺是否能够真正落实难以保证,但是众多非洲国家联合作为一个整体,其国际地位远远超过单一非洲国家或组织,更有利于在与外部行为体的谈判协商中维护非洲安全利益、巩固非洲的自主地位。

(三)扩大与新兴国家的合作交流,增强安全合作的多元化发展

当前非洲安全治理领域仍然需要广泛的外部援助,但与非洲开展深度安全合作的国家相对集中在西方国家及以其为主导的国际组织范围内。拓宽安全合作的对象,可以有效降低对单一国家的依赖程度,并且能够给非洲提供更多的机会选择合作伙伴及方式。通过增强安全合作的多元性,非洲能够在获得更加多元安全援助的同时,尽可能保障其安全治理自主性不受损害。

近年来,非盟积极探索安全合作的多元化之路。其中,推进与中国、印度、土耳其等新兴国家的安全合作、安全治理经验交流是一大重点。非洲作为“希望的大陆”,是国际政治中的新兴力量。非洲与其他新兴国家有着相似的发展背景,面临着相似的发展难题,追求着共同的发展利益,非洲与新兴国家之间在安全领域的交流合作,不仅有利于帮助非洲摆脱对以西方国家为代表的外部行为体的依赖,更有利于新兴国家之间推动公平正义的国际安全合作。

以中国为例,关于与非洲进行安全合作的立场,中国在《全球安全倡议》中明确指出:支持非洲国家、非洲联盟、次区域组织为解决地区冲突、反对恐怖主义、维护海上安全所作努力,呼吁国际社会向非洲主导的反恐行动提供资金和技术,支持非洲国家增强自主维护和平的能力。支持以非洲方式解决非洲问题,推动非洲之角以及萨赫勒、大湖地区等热点问题和平解决。积极落实“非洲之角和平发展构想”,推动非洲之角和平会议机制化,积极打造合作示范项目。①《全球安全倡议概念文件》,新华社,2023 年2 月21 日,https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/21/content_5742481.htm

非洲与中国主要有以下几种合作安全合作与交流的方式:1. 中国通过参与联合国维和行动,向非洲提供人员、资金、技术等援助;2. 非盟与中国建立安全合作机制;3. 非洲国家与中国直接进行安全合作与交流项目。

从实际成果来看,中非之间安全合作交流正在稳步深化。2012 年中国将和平安全合作列入中非合作十大计划,2018 年6 月中国国防部在华举办首届中非防务安全论坛,非盟防务部门官员和来自非洲50 个国家军队的代表参加了论坛,与会代表围绕“一带一路”倡议与中非命运共同体、非洲地区安全形势、非洲自主安全能力建设、新时代中非军事关系等议题深入研讨。②《中非安全合作存在霸权主义倾向?请摘掉“有色眼镜”!》,中非合作论坛,2018 年7 月18 日,http://www.focac.org/zfgx/hpaq/201807/t20180717_7921260.htm2022 年7 月第二届中非和平安全论坛部长会议召开,来自非盟和非洲的50 个部长级领导和高级代表出席,讨论了在百年变局和世纪疫情叠加影响下,中非双方应秉持中非友好合作精神,践行全球安全倡议,朝着共筑安全共同体的美好愿景迈进。双方应密切战略沟通、加强装备技术合作、深化海上联演联训、拓展专业领域交流,推动中非和平安全合作走深走实。③《第二届中非和平安全论坛部长会议召开》,中非合作论坛,2022 年7 月26 日,http://www.focac.org/zfgx/hpaq/202207/t20220726_10728338.htm

非洲与土耳其的安全合作交流也在不断深化中。土耳其积极参与非洲安全治理,其与非洲安全合作主要包括四大项内容:1.对非军售。2021 年土耳其对非军售额为3.28 亿美元,布基纳法索、乍得、摩洛哥、埃塞俄比亚等国是主要购买者。2. 与非洲国家签署军事与安全协议。土耳其与卢旺达、塞内加尔、刚果、马里、尼日利亚、埃塞俄比亚和苏丹等超过25 个非洲国家签署了国防和安全领域的协议。此外土耳其也向非洲国家提供部队训练项目,已有近8000 名冈比亚士兵接受了土耳其的培训,另有10 余个非洲国家的警察部队通过“国际警察培训合作项目”(International Police Training Cooperation Project)于土耳其接受安全训练。3. 参与维和行动。自2002 年以来,土耳其积极参与非洲维和行动并做出了一定的贡献。联合国主导的7 项维和行动土耳其参与其中4 项,此外土耳其还参与了欧盟驻中非共和国部队以及欧盟驻马里培训团。4. 建立军事基地。土耳其长期关注并积极参与在索马里地区的反恐、维和行动,取得一定成效,并于2017 年9 月在摩加迪沙(Mogadishu)设立了一个军事基地。该军事基地重要的地缘战略优势将助力土耳其在索马里甚至整个非洲的安全行动,①《从安全到经济:土耳其为何要扩大它在非洲的存在?》,半岛电视台中文版,2022 年1 月14 日,https://chinese.aljazeera.net/opinions/long-reads/2022/1/14/从安全到经济土耳其为何要扩大它在非洲的存在未来土耳其将会在非洲安全问题中扮演更加重要的角色。

除中国与土耳其外,印度、巴西等新兴国家除了为联合国维和行动提供支持外,对非洲和平安全事务的介入相对较少。②张春:《非洲安全治理困境与中非和平安全合作》,第114 页。虽然当前新兴国家无法完全取代西方国家在非洲安全治理中的角色,但是非洲与新兴国家开展的安全合作为非洲获取安全援助提供了更多的选择,安全合作的多元化发展实际上有利于非洲保护其安全治理自主性不受外部援助的威胁。

五、结语

非洲落后的安全治理能力难以满足严峻的安全治理需求,无力彻底摆脱外部行为体的积极介入,处于“边缘”的国际地位难以彻底掌握被动国际化的安全问题,致使非洲深陷安全治理自主性危机的泥淖。

非洲国家因安全治理能力赤字而依赖外部行为体的军事援助,发展至今外部行为体在非的驻军及军事基地等军事存在难以彻底清除;非盟由于高度依赖资金援助而被外部行为体当作其实现在非利益的“工具”,其自主地位不断受到挑战;随着国际政治的发展变化,非洲安全问题被裹挟其中,成为大国博弈和利益争夺的对象,非洲失去对域内安全问题的话语权。这些都是非洲安全治理自主性危机的直接表现。

因为安全治理能力赤字而需要援助,但接受援助之后,治理能力不但没有明显提升,自主性反而受到冲击。面对这样的现状,非洲进行了一系列探索:从非洲自身出发,非洲国家和组织致力于解决资金短缺问题,进行安全治理机制和制度改革,以提高非洲安全治理能力;在调整与外部行为体关系方面,非洲致力于重塑非洲自主地位,提高与外部行为体的集体议价能力;在国际层面,非洲积极探索安全合作的多元化发展,加强与新兴国家之间的交流,减少对西方国家的高度依赖。

虽然这些努力目前还不足以帮助非洲建立强大的安全治理能力、完全摆脱对外部援助的依赖,但却体现出非洲把握和巩固安全自主性的强烈意愿。这不仅是非洲解决安全治理自主性危机的积极探索,更为新兴国家在安全治理领域的经验交流与安全合作提供借鉴参考。

如何在独立之后实现自主发展,在大变局中找准自己的国际利益和国际定位,在处理内部需求和外部关系之余推动自身利益的实现,在接受国际援助的同时牢牢掌握自主性,在国际社会的变化中保护自身安全利益不沦为竞争对象,对非洲国家来说不是独立后的自动配置,还需要在实践中继续积极探索。