从走近到疏远:美国与萨达姆政权的交易型代理关系困境(1979-1991)

2023-12-09文少彪王利莘

文少彪 王利莘

20 世纪90 年代和21 世纪初的两次海湾战争使人记忆深刻,很容易就认为美国政府与伊拉克萨达姆政权是始终对抗的。尽管在历史上的大多数时期是如此,但是有一小段时期,美国政府与萨达姆政权的关系处于微妙的升温阶段,甚至发展为一种交易型代理关系。对此历史现象进行研究,既有助于人们深入理解美国从卡特到小布什三届政府与萨达姆政权之间的复杂互动,也有助于从不同的视角探究两次海湾战争爆发的原因。

二战后,美苏转向全面冷战,双方在“美索不达米亚”地区开展激烈的地缘政治、安全和意识形态争夺,伊拉克逐渐浮现在美国战略视线中。为阻止共产主义在中东的蔓延,1955 年,在艾森豪威尔政府安排下,君主制的伊拉克成为《巴格达条约》(Baghdad Pact)创始成员国,被塑造为中东地区的反苏堡垒。然而,1958 年伊拉克爆发了血腥政变,亲西方君主政权被推翻,伊拉克政局自此陷入长期动荡。1968 年伊拉克复兴党上台后倒向苏联阵营,成为中东的反以、反美先锋。而美国则坚定地支持以色列、伊朗巴列维政府等伊拉克的地区对手,并在1970 年代初(1972-1975)资助伊拉克北部库尔德人的叛乱运动。

在经历近20 年(1958-1978)的疏远、交恶后,美国与伊拉克复兴党政权的关系持续升温,逐渐形成了长达近十年(1979-1988)的赞助-代理关系,尽管这种代理关系是不严格的。1979 年7 月,萨达姆·侯赛因实现权力高度集中,结束了伊拉克近二十年的政治动荡。值此之际,埃及与以色列建交,苏联入侵阿富汗,伊朗爆发伊斯兰革命,中东政治剧变促使萨达姆政权调整对外政策。苏联的共产主义和伊朗的伊斯兰原教旨主义在地区扩张,也重塑了美国对中东政治和联盟的看法,美国失去了巴列维政权这根战略支柱,进而转向扶持萨达姆、利用伊拉克强人政治巩固美国对海湾地区控制的战略构想。在两伊战争中(1979 年到1988 年),美国向萨达姆政权提供了军事、情报、信贷和外交等多种形式的大量赞助,而萨达姆政权则利用美国的赞助来谋求自身的利益,包括强化军事实力、镇压异己以及提升国内和地区政治威望等。二者基于互利原则达成了赞助-代理关系,这种策略性的联手为美伊各自带了诸多政治、安全和经济上的好处。笔者认为,萨达姆政权与美国的代理关系比较脆弱、松散,是一种交易型代理关系。福克斯(Amos C. Fox)认为,赞助方与代理人的互动方式是极为丰富的,交易型代理关系是众多关系模式的一种,在这种关系模型中,对赞助方和代理人都有利的服务和物资交换是交易模型的核心,因此代理人也拥有权力,可以对共同任务和赞助方施加限制,赞助方跟随并支持代理人。也就是说,代理人一旦不再从与赞助方的关系中获益,或者看到对方带来的威胁,就可以脱离赞助方。在这种交易模式中,“玩世不恭的利己主义”控制着彼此之间的承诺。①Amos C. Fox,“Five Models of Strategic Relationship in Proxy War”,Georgetown Security Studies Review,Vol.8,No.2,2020,pp.50-78.

交易型代理关系赋予代理人较强的自主性,代理人无法从交易中实现自身利益,就可能采取偏离或懈怠政策。事实上,在“蜜月期”的表象下,美国和萨达姆政权一方面从交易中获利,另一方面从未停止挤压、破坏交易空间,直到20 世纪80 年代末,双方的代理关系走向失衡的边缘。美国曾试图约束萨达姆政权的自主行为和修复彼此的交易空间,但1991 年海湾战争的全面爆发,这一设想被彻底埋葬。综上所述,本文将重点探讨的问题是:为什么美国和伊拉克萨达姆政权形成交易型代理关系,最后又转向不可控的破裂?

一、既有研究及其不足

对于上述问题,学界进行了多个维度的审视和讨论,大致可分为以下几类解释:

一是利益分化视角。20 世纪80 年代大多时期,萨达姆政权从美苏、美伊(朗)之间的紧张对抗中看到自身的战略重要性,并因此认定美国需要拉拢伊拉克,且容忍其专制统治以及激进、冒险的地区政策。曾担任美国前总统布什的国家安全顾问的布伦特·斯考克罗夫特(Brent Scowcroft)称,当伊朗国王倒台时,美国从倾向伊朗转向了平衡伊拉克和伊朗的政策。②Nigel Ashton & Bryan Gibson,eds.,The Iran-Iraq War:New International Perspectives,New York:Routledge,2013,p. 184.此后随着伊朗革命的发展,美国愈发向伊拉克倾斜。然而,80 年代末期双方的利益错位逐渐暴露,萨达姆政权日益成为美国的战略“负资产”。戈尔巴乔夫领导下的苏联调整了对外战略,其威胁下降并很快解体,这种戏剧性变化减少了美国对共产主义将席卷整个中东地区的担忧。与此同时,两伊战争结束,伊朗的威胁也暂时被解除。当中东地缘政治和安全环境发生巨变后,美国倾向于施压萨达姆领导伊拉克融入一个和平、繁荣和温和的中东秩序。但萨达姆政权仍奉行好战政策,滥用化学武器和镇压异己,并试图通过入侵科威特获得石油财富。丹尼尔·查德尔(Daniel Chardell)在分析冷战结束对萨达姆决策的影响时提出,苏联解体后,美国在中东一家独大,萨达姆担忧美国和以色列阴谋破坏其政权,以实现他们在中东的霸权。①Daniel Chardell,The Origins of the Iraqi Invasion of Kuwait Reconsidered,Texas National Security Review,Vol. 6,No. 3,2023,p. 54.随着利益分化加剧,双方赞助-代理关系的稳定性遭到挑战。

二是能源安全视角。经历70 年代的中东石油危机,美国一直陷入能源安全的焦虑之中,任何危及中东能源秩序的隐患都必须被清除。两伊战争结束后,萨达姆政权试图在海湾地区挑起新的战争,刺中了美国的焦虑点。布鲁斯·里德尔(Bruce Riedel)指出,美国极为担心任何国家控制中东的能源,即便受美国支持的伊拉克抱有这种动机,也是一种威胁。②Bruce Riedel,“Lessons from America’s First War with Iran”,Brookings,May 22,2013.油价处于历史新高给伊拉克带来了巨额财富,萨达姆政权在阿拉伯世界的地位迅速上升,这种相对强势地位增加了萨达姆的地区野心。③F. Gregory Gause III,“Iraq's Decisions to Go to War,1980 and 1990”,Middle East Journal,Vol.56,No. 1,2002,pp. 69-70.法国报纸《世界报》前总编安德烈·方丹(Andre Fontaine)在当时的一篇文章中说:“西方本打算对伊拉克的侵略视而不见,但又害怕在占领科威特后,伊拉克的石油力量会进一步增强,并成为欧佩克中的核心国家,这将给西方带来很大麻烦。” 实际上,在石油价格飙升的背景下,能源安全焦虑削弱了美国与萨达姆政权的赞助-代理关系。

三是制裁与反制视角。尽管美国试图通过施加一系列制裁来遏制、纠正萨达姆政权的越轨,但是后者并非完全陷入被动之中,反而利用美国的制裁来动员伊拉克社会的反美情绪,进而强化其国内统治地位。④Stephen Zunes,“Foreign Policy by Catharsis:the Failure of U.S. Policy Toward Iraq”,Arab Studies Quarterly,Vol. 23,No. 4,2001,pp. 69-86.实际上,制裁同时也强化了反制,这也是导致美国无法驾驭萨达姆政权的一个重要原因。有学者认为,美国的谴责和制裁等举动深深影响了萨达姆的看法,使后者做出回应。萨达姆对于美国存在深刻的战略猜疑,认为美意图颠覆其领导的复兴党政权,并将制裁宣扬为剥夺阿拉伯人的胜利,入侵科威特的重要原因之一就是回应美国对伊拉克的敌意。①Hal Brands & David Palkki,“Conspiring Bastards’:Saddam Hussein's Strategic View of the United States”,Diplomatic History,Vol. 36,No. 3,2012,pp. 625-659.

既有研究从不同维度解释了美国的伊拉克政策变化,也深化了我们对萨达姆政权行为逻辑的认知。这为笔者理解美国与萨达姆政权的赞助-代理关系提供了比较丰富的历史经验和理论线索。但是既有研究仍带有明显的“美国中心论”痕迹,妨碍人们从萨达姆政权的角度来理解美伊关系变化的原因。而且,学界对萨达姆政权在赞助-代理关系中扮演的能动角色缺乏足够的重视,这在方法论上存在一定的瑕疵。实际上,20 世纪80 年代,萨达姆政权为获得更多的利益和灵活性,试图利用国际体系的两极结构和美苏对中东的争夺,在美苏之间搞平衡外交,甚至反向操纵两大霸权。②Carl Forsberg,“Iraq,the United States,and the Long Shadow of the Cold War,”Cold War History,Vol. 19,No.4,2019,pp.457-476.此外,既有研究尚没有充分揭示美国与萨达姆政权之间维系赞助-代理关系所隐含的交易空间问题。

赞助-代理(Principal-Agent)关系本质上是一种双向博弈的过程,而不是单向的主从关系,赞助者与代理人之间始终存在控制与自主的张力,它们皆可从这个过程中获得反馈,并据此做出更符合自身利益的下一步应变,这种双向博弈的特性使得赞助-代理关系处于不稳定状态。③陈翔:《霸权护持与美国的代理人战略》,载《当代亚太》2020 年第1 期,第30~58+158 页;刘中民:《地区大国代理人战略的差异性研究——以中东宗教政治组织的赞助-代理关系为例》,载《国际观察》2022 年第5 期,第48~86 页;文少彪、刘中民:《双向博弈:美国与叙利亚库尔德武装力量的委托-代理关系(2014~2020 年)》,载《西亚非洲》2022 年第4 期;Abbas Farasoo,Rethinking Proxy War Theory in IR:A Critical Analysis of Principal-Agent Theory,International Studies Review,Vol. 23,No. 4,2021,pp.1835-1858;Chris Loveman,“Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention”,Conflict,Security&Development,Vol.2 No.3,pp.29-48;Eli Berman&David A.Lake,Proxy Wars:Suppressing Violence through Local Agents(New York:Cornell University Press,2019);Vladimir Rauta,“Framers,founders,and reformers:Three generations of proxy war research”,Contemporary Security Policy,Vol.42 No.1,pages 113-134;Vytautas Isoda,“Can Small States Wage Proxy Wars? A Closer Look at Lithuania’s Military Aid to Ukraine”,Cooperation and Conflict,pp.1-20,2022.尤其是维持这种关系不再有利于实现彼此的优先目标时,代理关系管控困境就变得十分突出。因此,我们需要以更平衡的、互动的视角观察美国与萨达姆政权之间的动态代理关系,既要分析作为赞助者美国的动机和利益,也要识别作为代理人的萨达姆政权追求自身目标的行为和动机,同时将二者的互动置于一个整体的委托-代理分析框架之中。

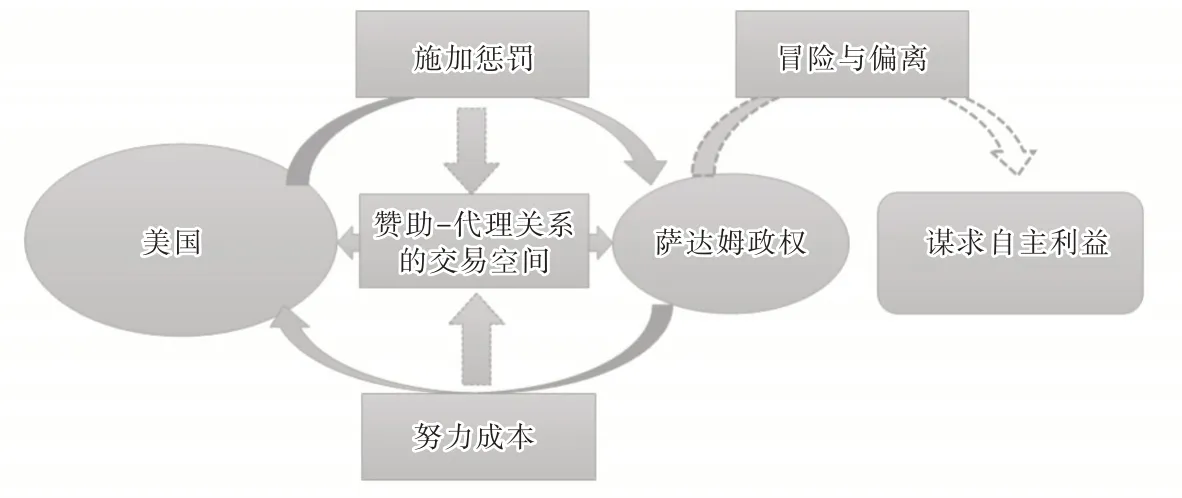

在既有的研究基础上,本文试图补充一个竞争性解释,从交易空间(Trade Space)①关于赞助-代理之间的政策腾挪和双方利益互动“空间”(Space)和“交易空间”(Trade Space)的概念可参见:Jörg Mayer,“Policy Space:What,for What,and Where?”,Developemt Policy Review,Vol. 27,No. 4,2009,pp. 373-395;Vladimir Rauta,“A Structural-relational Analysis of Party Dynamics in Proxy Wars”,International Relations,Vol. 32 No. 4,2018,pp. 449-467;Thomas Juneau,“Iran’s Policy towards the Houthis in Yemen:a Limited Return on a Modest Investment”,International Affairs,Vol. 92,No. 3,May 2016,pp. 647-663;Raphael S. Cohen(etc.),“Vanishing Trade Space:Assessing the Prospects for Great Power Cooperation in an Era of Competition — A Project Overview”,Santa Monica,CA:RAND Corporation,2023. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA597-1.html. 等文献。视角来分析美国与萨达姆政权的赞助-代理关系(见图1)。本文的一个基本假设是:美国的惩罚不足与萨达姆政权的努力成本(Costs of Effort)②Eli Berman & David A. Lake,Proxy Wars:Suppressing Violence through Local Agents(New York:Cornell University Press,2019),pp. 5-23;David A. Lake,Indirect Rule:The Making of Us International Hierarchy(New York:Cornell University Press,2020),Chapter 2,p. 13-14.过高,导致二者的交易空间被压缩,进而削弱了它们的赞助-代理关系。在代理关系场景中,努力成本是指代理人为遵循赞助方的偏好而付出的代价。努力成本越高,就意味着代理人需要牺牲的自主利益越大,可让渡的利益越少,届时赞助方将难以通过惩罚强迫代理人采取忠诚行动。综上所述,交易空间是赞助方与代理人实现利益交换的“生态系统”,是交易场景、条件、模式、机制等因素的总和。交易空间一旦遭到破坏或最终丧失,赞助方和代理人就难以从中各取所需,赞助-代理关系的维系也就更加困难。

图1:美国与萨达姆政权赞助-代理关系分析框架(作者自制)

本文将运用过程追踪法分析双方领导人和当事官员的回忆录、解密档案、官方文件、学术文献、录音等资料,抓取美国卡特、里根、老布什政府对伊政策重点以及萨达姆政权对美国的反应,力图生成美国与萨达姆政权之间从合作、偏离到敌对的叙事主线,呈现相对完整的双向博弈图景。笔者将根据上述分析框架和方法,通过实证分析还原双方不断挤压、侵蚀交易空间的过程。

二、交易空间形成:美国与萨达姆政权走近(1979-1983)

20 世纪70 年代初,美国致力于颠覆伊拉克复兴党政权,1972 年至1975 年“美国-伊朗-以色列轴心”支持伊拉克库尔德叛乱分子的行动,致使萨达姆深信美国策动地区盟友推翻复兴党政权的阴谋,这在他巩固权力期间(1968-1971)已经很明显,成为他看待美国一个经验基础。①Carl Forsberg,“Iraq,the United States,and the Long Shadow of the Cold War”,Cold War History,Vol. 19,No.4,2019,pp.457-476.尽管如此,1979 年伊朗爆发伊斯兰革命刺激了美国与萨达姆政权的投机主义,双方开始培育交易空间,为发展赞助-代理关系埋下了伏笔。

(一)美国政府对萨达姆政权的“倾斜”(Tilt)② Christian Emery,“US Policy and the Iran—Iraq War 1980-1981”,pp. 173-190,in US Foreign Policy and the Iranian Revolution(London:Palgrave Macmillan,2015);Hal Brands,“Before the Tilt:The Carter Administration Engages Saddam Hussein”,Diplomacy & Statecraft,Vol. 26,No. 1,2015,pp. 103-123;Steven Hurst,“From a Tilt to an Embrace,1984-1989”,in The United States and Iraq since 1979:Hegemony,Oil and War,online edition,Edinburgh Scholarship Online,September 20,2012.

尽管卡特政府尝试与萨达姆政权加强接触,但是后者一开始并不积极。伊朗伊斯兰革命爆发后,伊斯兰原教旨主义政权在中东获得了一个根据地,并可能在整个地区形成连锁反应。对美国而言,霍梅尼的成功不仅意味着美国在中东失去一个重要的战略支柱,而且引起连锁反应,美国在海湾地区经营的盟友体系可能在伊朗征服“异教徒”的过程中瓦解。而1979 年11 月伊朗人质危机事件的爆发,进一步恶化美国与伊朗的关系,“在两国都产生了民粹主义的不信任和仇恨,破坏了两国政府之间和解的前景”。③Peter L. Hahn,“How Jimmy Carter lost Iran”,The Washington Post,October 22,2017,https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/10/22/how-jimmy-carter-lost-iran/与此同时,霍梅尼为维系、提升伊斯兰革命的合法性、活力和自身的领袖魅力,努力在伊朗的宗教、社会和外交等领域塑造一种反美的意识形态结构。随着上述事态的发酵,美国最终打消了争取伊朗的幻想。1980 年4 月,美国总统吉米·卡特宣布美国与伊朗断交,遏制伊朗迅速成为美国中东政策的重心。与此同时,苏联积极利用动荡的地区形势渗透影响力,并于1979 年底年入侵阿富汗。在此背景下,美国卡特政府试图与萨达姆政权接触,防止后者倒向苏联寻求帮助。

尽管如此,萨达姆认为卡特推动埃及与以色列的和解破坏了“泛阿主义”的进步事业,因此对与卡特政府发展进一步的关系存在强烈抵触。①“Revolutionary Command Council Meeting”,Wilson Center,Digital Archive,March 27,1979,CRRC SH-SHTP-A-000-553.随着美国文件的解密以及在复兴党政权倒台后缴获的伊拉克记录被公布,美国与萨达姆政权加强接触不是从里根政府开始的,“吉米·卡特担任总统之初,就试图与伊拉克接触,希望缓和复兴党政府的行为和加强美国在波斯湾和中东的地位。”②Hal Brands,“Before the Tilt:The Carter Administration Engages Saddam Hussein”,Diplomacy& Statecraft,Vol.26,No.1,2015,p.103.但是,卡特担心大力支持萨达姆会冒犯正处于激进革命的伊朗,加剧伊朗人质危机(1979 年11 月到1981 年1 月)的恶化,影响他的第二任期竞选,因而不得不策略性地奉行“中立政策”。对萨达姆而言,卡特政府是矛盾和不可信的,因为后者一边拉拢伊拉克,一边又极力推动埃以和解,破坏“泛阿主义”的前景。从萨达姆的角度来看,埃以和平进程是卡特政府的阴谋,目的是鼓动不坚定的阿拉伯国家向“犹太复国主义实体”(The Zionist Entity)投降,迫使阿拉伯人接受萨达特这样的领导人的“叛国”,“让整个阿拉伯世界屈服”。③“Revolutionary Command Council Meeting”,Wilson Center,Digital Archive,March 27,1979,CRRC SH-SHTP-A-000-553,https://conflictrecords.files.wordpress.com/2013/06/sh-shtp-a-000-553.pdf.与此同时,在两伊战争爆发的头一年(1980 年到1981 年),伊拉克军队在战场上的进展迅猛,以至于萨达姆不急于加强与卡特政府的关系。可以说,“中立政策”限制了卡特政府对萨达姆政权的影响力,而萨达姆政权也不满卡特政府的中东政策,二者缺乏交易空间。

1982 年,伊拉克在两伊战争中的颓势显露,急需美国的援助。里根政府看到了拉拢萨达姆的机会,迅速采取“倾斜政策”,试图通过加大赞助来维持萨达姆政权的战斗能力,并趁机收买后者的忠诚。美国认为交易条件已经成熟,其原因如下:

一是萨达姆对苏联充满疑虑。1980 年代初,美国与苏联在中东的角逐加剧,里根在回忆录里写到:“在整个中东地区,俄国人的金钱、武器和影响显而易见……伊斯兰原教旨主义在伊朗和其他地方的迅速传播,使得中东更加难以预测,这给苏联人提供了利用那里的不稳定的新的机会。”①[美]罗纳德·里根:《里根自传:一个美国人的生活》,东方出版社,1991 年,第367 页。而此时伊拉克与苏联渐行渐远。实际上,20 世纪70 年代中后期,两伊签署《阿尔及尔协议》后,伊拉克就与西方国家在武器和石油贸易上热络起来,与亲西方的伊朗(巴列维政权)、埃及关系得到改善,而与受到苏联支持的叙利亚、也门和黎巴嫩则纷争不断。1979 年底,苏联入侵阿富汗,并轻而易举地扶持共产主义政权上台,这进一步加剧了萨达姆的安全焦虑:苏联也可以复制阿富汗经验,利用伊拉克亲苏势力进行政权颠覆活动。在极度恐惧之中,萨达姆决定大规模清洗国内政治和军队体系中的共产主义力量,以切断苏联干涉伊拉克的内部事务的路径。可以说,萨达姆政权在上台之初,已经大幅降低对苏联的依赖,并试图强化与西方的关系。②Francis Fukuyama,“The Soviet and Iraq Since 1968”,Rand Report,July,1980,pp.49-61。

美国从苏伊关系恶化中看到了拉拢、资助萨达姆政府的机会,试图利用巴格达和莫斯科之间的摩擦促使伊拉克撤出苏联阵营。卡特和里根政府以直接和间接方式扩大与巴格达的经济和文化联系,“将伊拉克培养成对美国言听计从的海湾地区代理人,排挤苏联在该地区的势力”,逐渐成为其未来的中东和伊拉克政策的重要一环。③冷雪梅:《20 世纪80 年代美国对伊拉克的政策——从“偏向”到“摊牌”》,载《美国研究》2012 年第2 期,第97~113 页。

二是萨达姆十分恐惧伊朗伊斯兰革命的扩张。1979 年1 月,霍梅尼领导的伊朗伊斯兰革命成功推翻了世俗的、亲美的巴列维政权,这是导致中东地缘政治、安全和外交关系分化、重组的一个重大历史拐点。萨达姆对伊朗伊斯兰革命的态度充满了戏剧性,正如一位伊拉克将军后来回忆说,革命最初让萨达姆“高兴”,因为“伊朗国王(Shah)被美国人推上了权力的宝座,并试图管理海湾地区”,但随着新的伊斯兰政权在伊拉克煽动叛乱并痛斥巴格达的世俗统治者,他的想法很快发生了变化。①Kevin M. Woods,Etc.,Saddam's Generals :Perspectives of the Iran-Iraq War,Washington D.C.:Institute for Defense Analysis,2011,p.88.因为霍梅尼的成功不仅仅是美国的失败,还会激起伊拉克和阿拉伯世界的革命风暴。1979 年9 月,伊朗公开号召巴林什叶派起义推翻逊尼派统治者,这是伊朗输出伊斯兰革命的一次尝试,对那些心怀不满、占人口多数的伊拉克什叶派来说,也是一种政治上的鼓励。与此同时,萨达姆严重怀疑伊拉克共产党与达瓦党(Da' wa Party)领导的什叶派势力存在勾连,并将在苏联和伊朗的幕后操纵下转化为一场推翻复兴党政权的革命。而且,伊朗伊斯兰革命也导致伊拉克废弃1975 年签署的《阿尔及尔协议》(Algiers Agreement),两国领土纷争和边境冲突加剧,伊朗恢复资助伊拉克境内的库尔德人叛乱。

此外,萨达姆逐渐看到,伊朗伊斯兰革命潜在的威胁来源于意识形态上的颠覆性。霍梅尼领导的伊斯兰革命从一开始就注入了远大的抱负,不但要率先在伊朗建立伊斯兰神权政体,而且要向伊斯兰国家乃至整个世界输出伊斯兰制度,最终建立伊斯兰秩序。②刘中民:《论霍梅尼外交思想与实践中的意识形态和国家利益》,载《西亚非洲》2018 年第4 期,第90~91 页。霍梅尼建立起政教合一的体制,这在意识形态上具有颠覆性,有助于他获得道德和信仰优越感,进而凌驾于中东的世俗统治者之上,成为伊斯兰世界更具“合法性”的领导者。对于霍梅尼来说,“伊斯兰共和国象征着一种高尚的秩序”。③Ray Takeyh,“Iran’s New Iraq”,Middle East Journal,Vol. 62,No. 1,2008,p. 16.而对萨达姆政权来说,“这不仅是对政权存在的政治威胁,也是将伊斯兰的普遍主义原则与复兴党的世俗民族主义对立起来的意识形态威胁。”④Majid Khadduri,The Gulf War:The Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict,New York:Oxford University Press,1988,p.104.一旦霍梅尼领导的伊朗稳定下来并持续崛起,那将削弱伊拉克复兴党在中东地区的合法性。因此,萨达姆趁伊朗处于政局交替的混乱、脆弱之际,决心用武力阻止霍梅尼的革命。

1978 至1980 年,国际油价飙升,从14.02 美元/桶上涨到36.83 美元/桶。因此,获得巨大的财富也成为萨达姆入侵胡齐斯坦省的重要诱因。1979 年4 月,胡齐斯坦省的阿拉伯分离主义团体发动叛乱,巴格达受此鼓舞,认为这为伊拉克入侵伊朗打开了一个窗口。1980年9月,萨达姆宣布1975年与伊朗达成的协议无效,命令伊拉克军队越过边境,入侵了胡齐斯坦-阿拉伯斯坦省,导致两伊战争全面爆发。

(二)萨达姆逐渐向美国靠近

萨达姆此前与美国并没有积累太多的合作记录,尤其是对美国推动埃及、以色列戴维营会谈耿耿于怀。但在地区政治和安全环境剧变之际,萨达姆积极奉行现实主义和投机主义,看到了与美国进行交易的可能性与诸多好处。

一是来自伊朗的威胁日益紧迫,美国调整了对伊拉克政策。1982 年霍梅尼领导的伊朗已经稳住阵脚,并开始驱逐伊拉克军队,战场形势朝着有利于伊朗的方向演变。尽管此时萨达姆仍不信任美国,但为了扭转战场的溃败,不得不接受里根政府的赞助。对于“不顾一切地维护政权安全的萨达姆”而言,“藐视美国哪怕半心半意的提议”显得过于任性,“伊拉克无法选择自己的朋友,尽管华盛顿的政策充满矛盾和局限,但美国的援助承诺将帮助巴格达避免外交孤立,并减轻它在与更大、更强的邻国作战时面临的不利处境”。①Hal Brands and David Palkki,“‘Conspiring Bastards’:Saddam Hussein's Strategic View of the United States”,Diplomatic History,Vol. 36,No. 3,2012,p. 638.与此同时,里根政府上台后,积极奉行“倾斜政策”(Tilt Policy),进一步激励了萨达姆转向美国。里根政府担心萨达姆的溃败将有利于霍梅尼政权在整个中东地区投射权力,严重损害美国的安全、政治和经济利益。而且,里根政府认为卡特政府奉行的“中立政策”非但无法打破两伊陆上交战的僵局,反而导致它们转向海上冲突,导致更多的油轮遭到攻击,威胁海湾地区的石油运输和国际能源安全。鉴于此,1983 年里根政府转向实施有利于伊拉克的“倾斜政策”,试图将萨达姆发展为新的代理人。②冷雪梅:《20 世纪80 年代美国对伊拉克的政策——从“偏向”到“摊牌”》,载《美国研究》2012 年第2 期,第97~113 页。1983 年12 月,里根派唐纳德·拉姆斯菲尔德前往巴格达会见萨达姆,双方为恢复美伊关系正常化做准备。

二是萨达姆妄图利用美国的赞助来巩固和提升其地区和内部政治威望。在入侵伊朗之前,萨达姆一直默默无闻,在纳赛尔、萨达特和霍梅尼等其他中东领导人的英雄地位面前黯然失色。①Jerrold M. Post & Amatzia Baram,“Saddam is Iraq:Iraq is Saddam”,US Air Force Counterproliferation Center,Future Warfare Series,No. 17,2019,p.179,https://media.defense.gov/2019/Apr/11/2002115482/-1/-1/0/17SADDAMISIRAQ.PDF.1979 年3 月,埃及不顾大多数阿拉伯国家的反对,坚持与以色列在华盛顿签署和平条约,这导致它在阿拉伯世界的威望下降。萨达姆则试图从埃及手中夺取“泛阿主义”(Pan-Arabism)的旗帜。“埃及因与以色列签订和平条约而被阿拉伯世界孤立,对于雄心勃勃的伊拉克新总统来说,这似乎是一个完美的时机来重申伊拉克的边界主张,教训新伊朗政权,并使伊拉克成为海湾地区的主导力量”。②F. Gregory Gause III,“Iraq’s Decisions to Go to War,1980 and 1990”,Middle East Journal,Vol. 56,No. 1,2002,p. 50.萨达姆相信伊拉克在抵抗以色列、伊朗革命的过程中,“会强化他作为阿拉伯国家领导人和海湾地区主导力量的地位,并赢得其他阿拉伯国家的感激”。③Peter L. Hahn,Missions Accomplished? The United States and Iraq since World War I(New York:Oxford University Press,2012),p.72.与此同时,刚刚上台执政的萨达姆担心少数派的统治根基不稳。从伊拉克的宗教和人口结构上看,复兴党的统治始终存在合法性不足的问题。例如,霍梅尼经常提到萨达姆和他的逊尼派权力基础与伊拉克绝大多数人口不匹配。萨达姆为巩固他在伊拉克和复兴党内部的威望,不惜对什叶派、库尔德人和其他异见团体进行残酷镇压。萨达姆很清楚,如果不能获得美国的赞助,他争夺地区领导权和建立内部政治威望都将困难重重。

三是借助与美国的关系开拓西方能源市场和获得先进武器。萨达姆认识到向美国靠近有助于伊拉克扩大在西方的能源市场份额。而且,用石油等硬通货换取先进武器装备也得到了美国等西方国家的默许。在军事上,萨达姆采取武器进口多元化策略,缓解苏联1980 到1982 年武器禁运造成的影响,加速军备更新换代。美国也成为其直接和间接的军火交易对象。80 年代,伊拉克的武器库中囊括了许多美产旋翼机(直升机)(Rotary Aircraft),包括休斯飞机公司的“300Cs”和“500Ds”以及贝尔公司的“Model 214s”等多个型号。北约和海合会成员国也成为美国向伊拉克输送军事装备和技术转让的中介。④Rachel Schmidt,“Global Arms Exports to Iraq,1960-1990”,RAND Report,N-3248-USDP,1991.

20 世纪80 年代初,德黑兰人质危机、苏联入侵阿富汗、伊拉克与苏联日益加深的裂痕以及里根政府的中东政策调整等,加速了美伊交易空间的形成。在美国及其盟友的直接和间接赞助下,这一时期,伊拉克超越伊朗,一跃成为中东最大的军备进口国,也逐渐成为美国在该地区新捕获的代理人。

三、交易空间受损:加大赞助与逆向选择(1984-1988)

1984 年1 月,萨达姆政权在战场失利的局面下与美国恢复邦交。在伊朗眼里,萨达姆领导的复兴党政权已然成为美国代理人。为了激励萨达姆政权在赞助-代理关系的框架下效忠美国的议程,里根政府直接、秘密地加大对伊拉克的赞助,甚至纵容萨达姆的出格行为。然而,萨达姆政权获得里根政府的赞助后,不但变得有恃无恐,还反向滥用赞助资源谋求不受美国欢迎的目标。

(一)里根政府加大赞助力度

对美国而言,萨达姆政权在两伊战争中倒下,波斯湾地区的力量平衡将被打破,那意味着德黑兰的反美政权将统治该地区,并威胁国际能源秩序。此外,一旦萨达姆在与伊朗的对抗中变得绝望,很可能会转身寻求苏联的介入。“在战争的大部分时间里,伊朗似乎处于胜利的边缘,因此华盛顿别无选择,只能支持伊拉克。”①Bruce Riedel,“Lessons from America's First War with Iran”,The Fletcher Forum.of World Affairs,Vol.37,No.2,2013,pp. 101-106. https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86 230610/t/57ec7b84be6594808a456314/1475115914575/Riedel-37-2.pdf.于是,里根政府加快与巴格达的战略接触步伐,恢复了两国外交关系,随后进一步加大向萨达姆·侯赛因政府提供军事情报、外交支持、经济等援助,尽可能促使伊拉克融入美国主导的中东盟友体系。最终里根政府在对待两伊的“双轨”政策上叠加了明显偏向伊拉克的“倾斜政策”,并在80 年代末达到顶峰。②冷雪梅:《20 世纪80 年代美国对伊拉克的政策》,载《美国研究》2012 年第2 期,第97-98 页。

一是安全援助。1982 年,美国将伊拉克从支持恐怖主义的国家名单上移除,为出售“两用装备”扫除法律障碍。一年后,里根政府便批准洛克希德马丁公司向伊拉克出口6 架“L-100”民用运输机。③Nigel Ashton & Bryan Gibson(eds.),The Iran-Iraq War:New International Perspectives(New York:Routledge,2013),p. 185.美国政府问责局(Government Accountability Office,GAO)1992 年的一份调查报告显示,尽管法律禁止向伊拉克直接出售武器,但在1985 年到1992 年,美国商务部批准向伊出口了价值高达15 亿美元的“军民两用物品”。①“U.S. Military Items Exported or Trmsferred to Iraq in the 1980s”,Report to the Chairman,Committee on Foreign Affairs,House of Representatives,B-256123,GAO/NSIAD-94-98,February 1994.此外,两伊战争期间,美国中央情报局向伊拉克提供了大量有关伊朗军事行动的宝贵信息。与此同时,美国向伊拉克提供间接安全援助的手段还包括维持对伊朗的武器禁运和发动针对伊朗的反恐行动等。②Nigel Ashton & Bryan Gibson(eds.),The Iran-Iraq War:New International Perspectives,New York:Routledge,2013. pp. 178-180.

二是经济援助。在萨达姆与伊朗的战争中,美国向前者提供了数十亿美元的贷款。其中最关键的是通过美国农业部“3C”(Commodiy Credit Corporation,CCC)计划进行的援助,包括出口信用担保计划(GSM-102)和中级出口信用担保计划(GSM-103)。1983 年,美伊恢复外交关系前,伊拉克就获得了2300 万美元的贷款额度,用于购买粮食;与伊朗的战争爆发后,伊拉克外汇储备告急,渴求信贷,因此在1984 年,美国对其拨款翻倍,达到约6800 万美元。③Testimony of Allan I. Mendelowitz,“Report on the Commdity Credit Coorporation's GSM-102/103 Expert Credit Guarantee Programs and Iraq’Participation in the Programs”,T-NSIAD-91-1,GAO,October 16,1990.同时,鉴于伊朗袭击波斯湾石油转运设施以及叙利亚关闭了一条运输管道,美国大力推动从伊拉克北部运往约旦亚喀巴湾亚的管道项目,以减轻对伊拉克石油产量的破坏性影响。④Joyce Battle(eds.),“Shaking Hands with Saddam Hussein:The U.S. Tilts toward Iraq,1980-1984”,National Security Archive Electronic Briefing Book No. 8,2003. Video Clip:“Shaking Hands with Saddam Hussein”,Iraqi President Saddam Hussein greets Donald Rumsfeld,then special envoy of President Ronald Reagan,in Baghdad on December 20,1983. Windows Media Video(WMV).https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB82/index.htm.此外,美国还曾通过为伊拉克运油船护航、打压伊朗舰艇等举措,在两伊争夺海上石油运输航线的对峙中支持伊拉克。

三是外交援助。美国通过选择性淡化化学武器问题、避免将伊拉克定为两伊战争发起方和在国际舞台上打压伊朗,对伊拉克形成外交声援。1986 年,美国无视证据,成为联合国安理会唯一一个投票反对谴责伊拉克对伊朗军队使用芥子毒气声明的国家。1987 年,联合国安理会发布第598 号决议(UN Security Council Resolution 598),要求两伊停火,谴责“使用化学武器”,但并未将此归罪于伊拉克。①Security Council Resolution 598:Iraq-Islamic Republic of Iran,UN,1987,https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IQ%20IR_870720_Security%20Council%20Resolution%20598%20%281987%29.pdf.时任美国国务卿乔治·舒尔茨(George Pratt Shultz)在与苏联外长谈及该决议时,则要求伊朗尽快接受协议,并谴责其“现在占领了伊拉克领土”,导致伊拉克无法恢复海上石油运输。②Memoranda of Conversations Pertaining to United States and USSR Relations,1981-1990,Foreign Relations of the United States,1981-1988,Volume VI,Soviet Union,October 1986-January 1989,Document 78,https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1981-88v06/d78.

(二)萨达姆的逆向选择

20 世纪80 年代中期,里根政府试图通过赞助萨达姆政权来确保伊拉克有足够的能力去执行有利于美国的议程,主要包括遏制伊朗威胁和抵制苏联的影响。然而,“萨达姆很清楚,美国帮助他只是出于地缘政治的需要,他愿意接受美国作为战时的临时盟友,但继续将其视为长期的战略威胁。这种强烈的感受甚至在美伊合作的巅峰时期也很明显……美伊关系解冻纯属偶然现象,而且在很大程度上是表面现象”。③Hal Brands and David Palkki,“‘Conspiring Bastards’:Saddam Hussein's Strategic View of the United States”,Diplomatic History,Vol. 36,No. 3,2012,p. 639.伊朗门丑闻(Iran-Contra Scandal)暴露的美对伊朗地下军售,更是加强了萨达姆的这种认知。基于此,萨达姆产生了逆向选择(Adverse Selection)的动机,即利用赞助-代理关系的掩护和资源,谋求那些偏离美国期望的自主利益。

首先,萨达姆政权长期存在滥用化武问题。为打破战场僵局,伊拉克从1983 年开始对伊朗使用化学武器,并很快成为其作战行动的一个常态。伊拉克使用化学武器,“一开始是零零碎碎的,基本上是无效的,但到战争结束时,化学武器达到了工业规模,并产生了决定性的效果”。伊拉克利用导弹携带化学弹头,杀死了大量的无辜平民。“化学武器的主要战略用途是恐吓战斗人员和打击民众的士气。萨达姆确实在这方面取得了成功,因为伊拉克系统地使用化学制剂,确实逐渐削弱了伊朗狂热的志愿军的信心和伊朗武装部队的凝聚力。”④Ray Takeyh,“Iran's New Iraq”,Middle East Journal,Vol. 62,No. 1,2008,p. 18.由于美国在联合国和双边外交场合包庇萨达姆政权的化武滥用,后者日益疯狂的行为导致大量平民的伤亡,进而牵连、反噬了美国的国际声誉。

其次,萨达姆试图获得更大的地区权力。由于里根政府奉行“倾斜政策”,萨达姆政权因此获得了美国的“保险”,这也使其意识到自身对于美国中东战略的重要性,进而激发了萨达姆的政治野心。实际上,“两伊战争中没有‘好人’……萨达姆·侯赛因是一个自大狂,他为自己的野心建造了巨大而丑陋的纪念碑,并梦想成为波斯湾的主导力量,控制世界的石油供应,摧毁以色列”。①Bruce Riedel,“Lessons from America’s First War with Iran”,pp. 101-106.然而,萨达姆谋求地区主导权的设想与美国在中东的长远利益并不相容。

其三,萨达姆政权残酷镇压库尔德人、什叶派等势力。由于萨达姆政权一直担心少数逊尼派的统治地位不稳,因此努力在中东地区寻求“泛阿主义者”的赞誉,同时加大对库尔德人、什叶派等反对派势力的镇压。两伊战争末期,伊拉克国内战火非但没有顺势平息,反而随着1988 年的停火而升温。萨达姆担心库尔德人利用当时的经济社会动荡,从伊拉克分离出去。同年,萨达姆政权对库尔德人进行了残暴的安法尔战役,美国对此进行了强烈谴责。

此外,伊拉克始终存在对美战略猜疑和反美情绪。尽管美国在战争期间向伊拉克提供关键援助,包括情报分享、外交掩护以及协调美国的阿拉伯盟友对萨达姆进行资助等,向巴格达提供了数百亿美元的贷款,从多方面维持伊拉克的战争能力。但是调查显示,到1988 年7 月两伊战争结束时,萨达姆政权和大多数伊拉克人将美国视为威胁。②Ibid.

四、交易空间塌陷:惩罚与冒险(1989-1991)

戈尔巴乔夫上台后,积极践行外交新思维,并与里根举行了峰会。冷战形势的缓和促使美国对构建海湾新秩序产生了兴趣。从美国的角度来看,“战场上的和平将结束两个交战方之间的流血,并恢复利润丰厚的商业。美苏关系的变化削弱了美国对共产主义将席卷整个地区的担忧。在霍梅尼被遏制的情况下,美国希望萨达姆能够带领他的国家和中东进入一个和平、繁荣和温和的时代”。①Peter Hahn,“A Century of U.S. Relations with Iraq”,Stanton Foundation of The Ohio State University,April,2012,https://origins.osu.edu/article/century-us-relations-iraq?language_content_entity=en然而,萨达姆政权仍沉浸于中东地缘政治和安全的博弈,试图继续从中攫取权力、领土和财富,这与美国的海湾新秩序构想显得格格不入。对此,老布什政府试图对萨达姆政权施加惩罚,迫使后者回到美国的地区秩序构想之中。但是,萨达姆不愿意扮演一个接受美国安排的失败者角色。双方的矛盾激化导致交易空间坍塌。

(一)美国对萨达姆政权施加惩罚

鉴于萨达姆政权的行为日益偏离美国的预期,并有可能再次破坏两伊战后地区局势的缓和,老布什政府逐渐对伊拉克实施了多方面的遏制政策。美国不时使用军事打击来惩罚伊拉克违反联合国决议、挑战西方战机或阻止武器检查的行为。本质上,美国希望削弱萨达姆·侯赛因的权力,规训后者在美国划定的框架内行事。

两伊战争结束后,美国开始通过一系列综合举措削弱萨达姆政权。这主要包括内外两方面:加强伊拉克的地区竞争对手、援助伊国内反对势力、停止对伊拉克的外交庇护等。

首先,美国持续加大对海湾国家的军事援助。90 年代起,美国与海湾国家签署了一系列安全协议,包括1991 年同巴林签订的《防御合作协定》、1992 年同卡塔尔签订的《共同防御条约》和1994 年同阿联酋签订的《共同防御条约》等。这些协议的共同目的都包括了威慑伊拉克,并在解放科威特的过程中发挥了重要作用。

其次,美国增加伊拉克内部的困境。为挫败萨达姆的镇压计划,美国加大资助伊拉克南部的什叶派势力和北部的库尔德武装。在美国主导下,多国联军在伊拉克境内建立了“禁飞区”,号称旨在保护伊拉克的库尔德人和什叶派人口免受军事镇压,违反规定起飞的伊拉克政府军空中力量遭到沉重打击。另外,美国不断加大对伊拉克的制裁,遏制其经济社会发展,助推民众对萨达姆政府的不满。作为对伊拉克入侵科威特的反应,美国实施了全面制裁,包括对伊拉克实施贸易禁运和冻结当时伊拉克政府的资产等。②An Overview of the Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations,The Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control(OFAC),Document No. 2010-22546,September 13,2010,pp. 55463-55475.

其三,美国在国际外交舞台上也不再掩护伊拉克。1988 年8 月,两伊战争结束,美国对于伊拉克使用化学武器等问题上的言论风向转变。同年秋,萨达姆再度对伊拉克库尔德人使用化学武器后,里根政府在联合国公开谴责了这次袭击。

最关键的是,美国在第一次海湾战争中完全站在伊拉克对立面,对萨达姆政权构成严厉打击。美国官员担心,如果不采取行动,萨达姆可能会继续向沙特进军。他们进一步推断,若萨达姆巩固对科威特的控制,就将获得巨大的政治威望和经济财富,破坏后冷战时代正在形成的美国领导世界的国际秩序。在美国推动下,联合国安理会迅速对伊拉克实施了全面禁运,并颁布第661 号决议(UN Security Council Resolution 661),宣布了对伊全面经济制裁,禁止对伊拉克进出口货物(包括食品和药品)或在该国进行投资。①S/RES/661(1990),中文版可参见https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/74/PDF/NR057474.pdf?OpenElement.最终,美国带领联军参与战斗,武力打击伊拉克。1991 年1 月17 日,当伊拉克军队拒绝撤离科威特时,联军发动了“沙漠风暴行动”(Operation Desert Storm),对伊拉克的军事、政治和通信目标进行了为期五周的猛烈空袭,随后进行了地面进攻,使科威特脱离了伊拉克的军事控制。

可以说,从80 年代末期开始,美国不断升级对萨达姆政权的惩罚力度,包括内部颠覆、经济制裁、外交孤立以及军事打击等手段,试图以多管齐下的惩罚方式遏制萨达姆的地区野心。

(二)萨达姆政权的冒险

20 世纪80 年代末期,里根和老布什政府不断施压萨达姆政权,试图迫使后者融入海湾秩序,而不是继续扮演一个好战的、野心勃勃的破坏者角色。但是,萨达姆无法为美国主导的海湾秩序而放弃战争政策。在萨达姆看来,满足美国的要求,放弃入侵科威特的计划,会致使他的努力成本过于高昂。

首先,萨达姆最大的意图在于稳固政权和提高自身威望,他试图通过入侵科威特来达成目的。80 年代末,当两伊战争结束时,伊拉克的经济社会陷入混乱,民怨沸腾,萨达姆在阿拉伯世界的声望一落千丈。在此背景下,萨达姆更加担心内外势力勾结推翻其统治。“萨达姆·侯赛因无疑是一个野心勃勃、暴力好斗的人。但要理解他的战争决策,我们必须首先关注他对政权不安全的看法:打击外国势力可以终结他们在国内颠覆他的努力。”①F. Gregory Gause IIIF. Gregory Gause III,“Iraq’s Decisions to Go to War,1980 and 1990”,Middle East Journal,Vol. 56,No. 1,2002,p. 70.为化解这种局面,萨达姆决意要在科威特问题上冒险。1990年7 月,萨达姆要求石油资源丰富的科威特提高油价和赔偿伊拉克在伊朗战争中的损失,遭到拒绝后,派遣军团掠夺和吞并了这个前伊拉克省份。在这次海湾危机中,萨达姆终于站在了他认为自己命中注定的位置上,成为舞台中央指挥世界大事的世界级政治演员,全世界的注意力都集中在他身上。②Jerrold M. Post & Amatzia Baram,“Saddam is Iraq:Iraq is Saddam” p.179.

其次,巨额债务和石油财富的驱使,使萨达姆决定铤而走险。萨达姆举债打仗,欠下科威特和其它海湾阿拉伯国家高达750 亿美元的巨额债务。然而,萨达姆自视为阿拉伯家园的“东门守护者”,承担了阿拉伯世界抵御波斯人威胁的代价,无需偿还全部债务。而且萨达姆坚持认为,债务问题是美国故意制造的,是美国将经济绞索套在伊拉克的头上。在美国和阿拉伯邻国的催债压力下,萨达姆将目光转向石油资源丰富的科威特。对此,傅立民(Chas W.Freeman)指出:“如果伊拉克吞并了科威特,它就能控制世界石油储量和生产的一个潜在的决定性份额,并且在军事上能够恫吓沙特阿拉伯和海湾地区其他产油国”,进而控制阿拉伯半岛,而美国没有办法通过制裁迫使萨达姆停止他的“赌局”,因为在“没有获得财富和领土的巨大收获的情况下撤军,他的政权将不能存活”。③[美]傅立民:《美国在中东的厄运》,周琪、杨悦译,社会科学文献出版社,2013 年版,第17~19 页。因此,相对于遭受潜在的惩罚,放弃入侵科威特对萨达姆政权而言是代价更高昂的选择。

最后,对风险的低估和对局势的误判推动了侵略的发生。萨达姆盲目自信及其对进攻性战略的路径依赖,导致其低估了入侵科威特的风险,同时高估了自身实力。在萨达姆看来,地区国家和域外大国并不会阻止伊拉克吞并科威特的举动。他相信阿拉伯国家应感谢伊拉克在两伊战争中作出的巨大牺牲,不会激烈阻扰他进攻科威特。而伊拉克在中东地区的最大对手伊朗在两伊战争后暂无余力卷入新的纷争。与此同时,萨达姆政权并未及时对即将到来的国际格局剧变做出预判,错误地相信美苏两极对抗的态势仍将存续。此外,美国对地区争端“不采取任何立场”的态度,被巴格达解读为默许纵容,而对苏联的紧缩政策也未引起重视,萨达姆甚至认为,在最坏的情况下,苏联会介入以保护他免受美国的干预。①Daniel Chardell,The Origins of the Iraqi Invasion of Kuwait Reconsidered,Texas National Security Review,Vol. 6,No. 3,2023,p. 54-55.尽管美国不断升级对萨达姆政权惩罚,妄图将伊拉克拉回到可控的状态,但是军事占领科威特被萨达姆视为摆脱困境的“救命稻草”。在美国的惩罚面前退缩,并接受新的海湾秩序,这对萨达姆而言是努力成本最高的选择。因此,他宁可采取冒险政策,也不遵从美国的驯服。

五、结论

美国与萨达姆的交易空间逐渐建立、瓦解、坍塌的最重要原因包括:一是双方的利益匹配逐渐分化,尤其是苏联、伊朗威胁大幅消除后,美国的中东战略构想与萨达姆的地区野心不再相容,或者说萨达姆政权因被迫加入美国主导的海湾新秩序的努力成本过于高昂,而不得不发起激烈抵抗;二是美国难以及时识别和阻止萨达姆政权的逆向选择,萨达姆反向利用美国对自身的战略依赖和赞助,不惜滥用武力去谋取内部政治权威和地区权势,超出了美国的容许范围;三是20 世纪80 年代末美国进一步升级对萨达姆政权的惩罚力度,妄图恢复与后者的交易空间而非彻底击垮伊拉克,但是萨达姆错误评估了美国的意图和自身的实力,将入侵科威特作为挽救个人权威和伊拉克地区权势的救命稻草,最终导致双方的敌对行动,毁灭了已经破碎的交易空间。

美国与萨达姆政权的交易型代理关系困境表明,交易空间起到维系美国和萨达姆政权赞助-代理关系以及缓冲彼此矛盾的作用,但是双方在双向博弈中压缩、破坏了交易空间,导致美伊合作的灵活性、策略性和韧性被消耗殆尽,最终不可避免地滑向“硬着陆”:从策略性盟友到兵刃相向的敌人。