扬琴曲《落花·夜》的意境塑造探析

2023-12-06刘微

刘微

摘 要:近年来,在中国民族器乐创作中,中西结合的创作思维成为一种新的思潮。扬琴曲《落花·夜》运用简单但又富有诗意的曲调,让扬琴作品突破了传统的音乐语汇和表现形式。本文以《落花·夜》中的动机、曲调、演奏技法为切入点,以小见大,分别从作品动机、音乐语言、演绎表达等要素对其表现落花夜意境进行系统梳理和总结。

关键词:《落花·夜》;意境塑造;创作手法;扬琴曲

《落花·夜》为扬琴演奏家、创作家王瑟所作,借落花的动和夜的静描绘内心对未来迷茫的状态。本文将从作品的取材、借景喻情的塑造手法以及意境塑造的演绎表达方面,探析该作品惝恍迷离的意境,阐释现代音乐风格的扬琴作品内涵。

一、作品取材的诗意性

在我国传统文化发展过程中,我们可以从中感受到,诗中有乐,乐中带诗,音乐与文字紧密相连,也可以说诗与乐都是人们抒发情感和表达内心感受的形式。王瑟所创作的《落花·夜》这首扬琴作品,就有强烈的诗意,诗与乐的结合让该乐曲的意境表达更具艺术张力,用饱含文学意蕴的标题来拓展人们心灵的世界,加深人们对乐曲内涵的理解,引人无限的遐想。

(一)标题中由乐生悲的意象语境

在古代的诗歌中,讲究的是言外之意、象外之意,通过多种意象组合,将千千万万的情感溢于言外。在众多意象当中,“落花”“夜”“梦”是具有丰富情感内涵和象征意义的意象,通常与风雨意象组合,形成强大的语境衍生。

多种意象的组合,如多种曲调合奏在一起的诗乐,将多种感情糅合在一起淋漓尽致地表现出来,而这种感情的核心就是动态的“悲”,由乐转悲,名乐实悲,这种伤悲情结在动态的落花、风雨外景中自然流露出来。在雨中感伤,在风中怜落花,在夜里念忧愁,伤悲情绪也在这种复合意象中酝酿得越发深厚,越发低沉。风摇叶动,叶落护花,这种在常人眼中是不起眼的寻常规律,在作者眼中却饱含了深情的无奈与叹息,这也正是诗人诗情所在,以無限的深度与广度,去书写自然万物中的情义诗趣。

因此,仅从标题当中,我们便能感受到全曲的意境基调,是以愁肠百结为主。

(二)诗句对全曲意境的联想指向

王瑟在作品介绍中赋了一首诗,这首诗不仅展现了作曲家在创作时的内心世界,也为整个乐曲的情感内涌做了十分形象的诠释。

夜,遥望,残缺的回忆,

痛楚丝丝,追寻那涟漪;

落花,秋,荒芜的悲城,

霜寒片片,聆听那天籁;

寒秋遥望,那时的温暖,

落花,夜,梦里那叹息。

如标题,“落花”“夜”是诗中反复出现的两个意象:“落花”象征美好的事物凋零、飘落,逝去而难以复得;“夜”象征了孤独黑暗。这两种悲之意象奠定了整首诗凄婉寂寥的感情基调,搭配寒秋时节,夜更显凄冷,落花更显得残缺无助。落花是残秋的荒芜,夜色是遥远的叹息,在这两个意象的加持下,诗作的感伤之意扑面而来,天气渐寒,寒霜打散万物的生气,一声声秋的余响打破寂静,缠绕在耳边却又更加悲寥,秋夜本就难熬,花瓣又被秋寒打得簌簌落下,更添伤秋之感。“我言秋日胜春朝”本为少数,此情此景难免引得昔日回忆蠢蠢欲动,想串起时才发现记忆如同落花一般凋零散落,因而便有了“追寻”之举。“涟漪”象征着既有痛苦又有希望,捡拾散落在地上的温暖回忆,此时的痛苦中便蕴含了希望,去追寻寒夜中的暖光,这也是诗作抒发感伤而又不沉湎于感伤的积极意义所在。

二、借景喻情的意境塑造手法

该曲意境描写的妙处不仅表现在标题和诗句的应用上,乐段动机的变化、色彩和弦的使用、西方浪漫主义音乐的贯通、复杂节拍的使用,都表现出曲作者对意境描绘高超的写作技巧。

(一)乐段动机与调式紧密结合

这个乐曲有五个乐段,段落之间有多次转调,在句子之间也多处应用重复、平行、对比等写作手法,每个部分的动机材料都既有对比又存在联系。以下就每个乐段作分析,在引子部分,动机由四个对称平行的小节共同构成,这是我国作曲技巧中典型的写作手法,起承转合的音符走向,调性为a小调。

A段主题主要由引子的动机延展而来,前半部分承前调,起到过渡作用,后半部分调性转至b小调结束。我们知道a小调到b小调属于一级关系调转换,一级关系转调奠定了该段落的伤感氛围,描绘了黯然的色彩。除了调性,还有个别音和和弦的应用也十分巧妙,这也是曲作者在创作中将西方浪漫主义色彩融入扬琴作曲的重要体现。

B段运用了写作模进的手法,集中体现在左手部分,高音部分以不规则的模进发展。40-43小节的旋律是由A段的动机变化展开而来,让曲子的音响效果更加立体,并且让旋律更富有流动感。44-56小节旋律在不长的四个乐句当中,安排了一次从C调转G调的调式进行,形成对比,将表面平静、内心波涛汹涌的情绪展现得淋漓尽致。

C段不长,但却进行了多次转调,动机仍延续A段的动机,加以节奏型及丰富的演奏技巧。在如此平缓的节奏中,这种连续性的调性变化,体现了曲作者在调性布局上的巧思,让这首音乐具有多种色彩,也为接下来的音乐发展提供更多的可能性。从动机来看,A段到C段更像是引子部分的变奏,悲伤情绪一点点不断扩大,达到悲伤情绪的极点。

D段是整个作品最长的一个乐段,A段中所提到的调式多变在此段表现得更加明显。在调式调性上,该段以C大调和D大调为主,其他几乎都是通过C大调和D大调作为基调发展而来的。在D段时又出现了新的动机,这个不像前一个旋律走向往下,更多是呈大跳行进(谱例1)。如果前面是在渲染作曲家伤春悲秋的情绪,D段的动机可以描绘为作曲家对前途的探索、内心迸发的灵感激情。

E段创作手法上承袭了前面的方法,形成平行且对称的曲式效果。作曲家还在乐曲最后一个和弦中加入和弦外音,从e小调的属和弦解决到主和弦,A音作为弦外音。它突破了传统扬琴作品中常用的协和音程,作曲家善于利用不协和的音程来为乐曲润色,在A段的第三小节出现了小七度,形成了典型的“头尾呼应”这一创作特点。

(二)丰富繁复的节奏与节拍

节奏是音乐组成的重要因素之一,节奏与节拍是两个互补的词语,节奏是赋予人灵感的节拍,而节拍是生动活泼的节奏有比例的分析。节拍节奏的轻重缓急,也对意境塑造有着不言而喻的意义。[1]《落花·夜》在创作上应用了多样的节拍和节奏,让整个乐曲的律动性和变化性得以凸显。乐曲中出现的节拍有八八拍、三八拍、四四拍、六八拍、三四拍、五八拍、四八拍、十八拍、七八拍、三十六拍、九八拍、六四拍。可以看出,该乐曲多以八分音符为一拍,每一小节有3到10拍,但就是如此变化多端的节奏型,也丝毫没有破坏音乐的流畅性,相反在节奏更迭交替中,跟随乐思延展将节拍和重音进行快速变化,更多感受到了作者内心情绪的变化。

(三)和弦式效果的旋律曲调

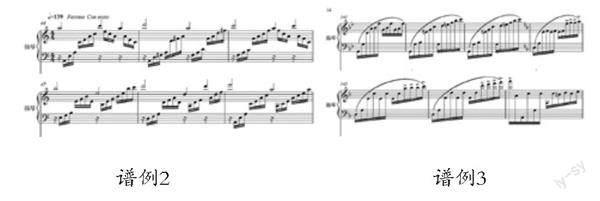

在乐曲中,研究了节奏,也不能少了旋律。在该作品中,曲作者巧妙地利用了扬琴乐器自身长延音的特点,用交叉声部快速分解式,对长线条的旋律进行衬托,讓旋律乐句在一定时值内的音响有了更为丰富的和弦式效果,从而更好地表现落花的动和夜的静。谱例2、谱例3这两个部分是全曲最为典型的两个旋律,谱例2有明显的和弦音强调,谱例3则蕴含在其重音中。这是根据西方和声而创作的旋律走向,渲染的也是极具西方浪漫主义色彩音乐的氛围,以快速柱式分解的旋律诉说心中承载的心事。

三、“惝恍迷离”意境塑造的演绎表达

一首作品的成功塑造,除了作曲家精心创作以外,演奏者对其意境的表达也是极为重要的。下面就从演奏技法、乐句的呼吸、力度的把握这三个方面来分析演奏者应该如何将该曲的意境诠释出来。

(一)演奏技法反竹、轮音的应用

第一,扬琴各式各样的技法对音色及意境表达有不同的作用。反竹,指将琴竹反转,用竹背击打琴弦,让其发出较为清脆悦耳的声音。在传统扬琴作品中,反竹的音色往往不被作曲家所重视,但是在现代扬琴作品中,经常被作曲家拿来润色,所以反竹音色的地位得以大大提升。在《落花·夜》这首作品中,反竹的运用在A段部分,在起承转合与动机重复层层递进情绪之后,借助反竹的音色,又回到梦一般的浪漫主义色彩。演奏者将听众引入自己所想表现的美好回忆当中,但同时又有一种如梦般模糊的朦胧感。

第二,轮音的应用。轮音在扬琴作品中运用次数极高,也是扬琴演奏中比较重要的技巧,它通过双竹交替,形成一个比较长的线条,有助于更好地达到抒情的效果。该曲的C段整段就采用了双声部轮音,利用和声式的双旋律声部相互呼应,让观众听起来有曲折离奇的感觉,这也是作者在这个作品中运用得比较有特色的演奏技法之一。

(二)气息的轻重缓急对音色的保持

声乐演唱一定离不开气息。同样在器乐曲的演奏当中,也不得不提气息在演奏中的作用。在演奏中,运用气息正确与否会影响曲子的演奏音效,并且气息的运用与塑造音色有着密不可分的联系。

在《落花·夜》中,每一个段落所用的气息方法是不同的。在引子部分,运用“慢呼慢吸式”,将身体放松,轻吸一口气,轻提手臂下竹演奏,随演奏动作变化将气息缓缓送出,在每一个乐节吸一口气,让四个乐节情绪统一、音色统一。

A段、B段部分在落键前就需要吸气,因为这个部分旋律流动性比较强。演奏者根据自己的演奏习惯把控好气息与句子停顿的契合点,每一句结合一个气口,像平常语言交流一般,将其表现在演奏当中。

在C段轮音部分,演奏者需要用较长的气息来保证轮音音色的统一,这就需要用到“深吸慢呼式”的呼吸方式。在每一个乐句前深吸一口,在乐曲进行中保持呼吸匀称,将轮音平稳持续保持。在情感到达小高潮的65小节,则需要吸得更深,将其音色沉淀后发出更为厚重的音色。

在D段快板部分,在演奏快速节奏的乐段时,扬琴演奏者更要将气息运用到每一句当中,让乐段的速度、音色、节奏等要素在快速度的过程中也能做到一气呵成。这里运用到“快吸快呼式”,以腰腹为支点,为乐曲的演奏提供支撑力,在每个小乐句之间快速换气,将乐句之间完美衔接。这部分的演奏可以看到乐句间气口很短,演奏者没有过多的时间用于大换气,在演奏该乐段时,演奏者需要控制腹部的气息,加强腰腹的支持力,加快呼吸频率,调动自身情绪来增强该部分音乐的表现力。[2]

由此可见,演奏中气息的处理,基本上是以乐句停顿为主要方向,以塑造音色为手段,对乐曲效果进行影响。

(三)力度变换对情感表达的作用

身为一位乐器演奏者,无论在哪首曲子中,都要对乐曲进行剖析,比如对乐曲表达意境的内涵以及对演奏者感情的表现加以分析,这些是每一位演奏者在练习前要做的准备,甚至是在学习一首曲子前应该做的准备。在完成谱子的基础音后,将自己的情绪融入乐曲当中,展现出自己的情感。在《落花·夜》这样一个意境色彩突出的作品当中,对此部分的要求就更高一点。在表达情绪中,力度的变化起到了举足轻重的作用,在悲伤低沉的地方,该把音色敞开释放还是该用似轮音一样绵柔的音色都需要演奏者在演奏前思量清楚。

《落花·夜》中温柔安静的引子,营造的是一场场又似悲伤又似梦的回忆,每小节最后一个和弦都采用双音,呈现应该有厚度的余音,仿佛那些回忆都重重地打在心中,起起伏伏,若隐若现。该处的力度处理,就不需要平日演奏所追求的实,演奏时尽量不要将结束的余音收得太快,要有一种余音缭绕的感觉,可以学习似轮音一般的轻触弦,在进入A段的引促重复部分可以将力度释放一些,层层递进。

B段运用双音技法来加强气氛描绘。左竹的运用则以速度和力度的层次变化,将情感及氛围推向了一个小高潮。演奏者需要将力度和速度结合,在快速演奏的过程中,注意每一个小节力度的均匀,以及对左右手重音的把握,将重音放在左手主旋律的描绘上。

C段是轮音段,用轮音展开旋律性的情感表达,还在乐段中进行了多种调性的发展变化,是作曲家对情感的延伸性和层次性的表达。因此,每一段音乐的发展,在轮音的密度和力度上需要作出改变。此段可以将其理解为前面渲染悲伤转向快板的承上启下段落,为接下来快板部分的高潮起到铺垫作用,因此其力度应用既要有前段的柔,又要表现出快板前的急,要求轮音力度随着调式不断加强,注意乐句的连贯性、流动性。

D段快板部分,该段节拍节奏本身就对力度有极高的要求,如单位节奏拍中的强弱对比,重音的重音倾向,左右手交替中的重音标记,这在演奏中都需要将其强调出来。值得分析的是在快板调式变换、色彩变换上,对力度的要求也在变化,不能一味追求强,在96小节和113小节起的两个快板段高潮前,需要在低声部有低沉的音色作铺垫,因此,更需要演奏者营造出暗中涌动的氛围,在力度方面要求弱但清晰且厚實,可以压低琴竹让声音更集中一些。

最后的尾声部分,材料是引子部分的再现。最后三小节尽可能渐弱渐慢,并且在最后两个琶音上控制力度和速度,让余音停留久一些。

四、结 语

本文主要对扬琴曲《落花·夜》的意境塑造进行了分析,从作品的取材、塑造手法、演奏者演绎三个方面,梳理了《落花·夜》的意境美。通过本次研究,笔者从《落花·夜》中可以了解到文字与乐曲的融会贯通,中国传统音乐与西方浪漫主义音乐相互融合,其表现出来的意境及结构巧思都引人入胜。这使演奏者对演奏认识更加深入,演奏者通过对乐曲意境的理解,结合自己对情感的表达,进而充分展现出作品中的绵绵意蕴。音乐需要人的思考与突破,只有提升自身的音乐素养、学好理论知识,才能对经典作品有不同的感悟。

(福建师范大学)

参考文献

[1] 韩适骏.以《落花·夜》为例探析现代扬琴作品的创作风格与演奏特点[D].沈阳:沈阳师范大学,2018.

[2] 刘娣.从新作品《落花·夜》看扬琴表现力的拓展[D].石家庄:河北师范大学,2012.

[3] 黄田田.论唐诗中的风雨意象[D].济南:山东师范大学,2011.

[4] 贾璐.浅析近二十年中国扬琴作品的创新与发展[D].咸阳:西北民族大学,2019.

[5] 钱旸.当代扬琴作品中的“印象”风格探析[D].南京:南京艺术学院,2016.

[6] 田倩倩.接受美学维度下扬琴艺术的继承与发展[D].南昌:南昌大学,2020.

[7] 周霜.扬琴作品中古典文学元素的运用及风格把握[D].郑州:河南大学,2018.

[8] 吴秋含.理性演奏与感性表达交织的意境美:扬琴新曲《落花·夜》演奏分析[J].天水师范学院学报,2012,32(3):122-126.

[9] 兰芳.扬琴曲《草原随想曲》的演奏处理和演奏技巧研究[D].湖南吉首:吉首大学,2020.

[10] 赵博.气息在扬琴演奏中的重要性探讨[J].戏剧之家,2018(23):75.