石刻的文化与美学印记

2023-12-06唐孝祥张梦晴谭芊李美珍

唐孝祥 张梦晴 谭芊 李美珍

种类繁多的中国古代石刻,承载着人类的智慧和创造才能,以其独特的艺术表达方式,深刻地反映了不同历史时期与地域的文化内涵和审美追求。

中国古代石刻作为一种充满历史底蕴的艺术形式,具有丰富的内涵和审美属性,其形式与功能蕴含史记作用、象征寓意、等级观念及宗教内涵。

沟通古今的文化载体

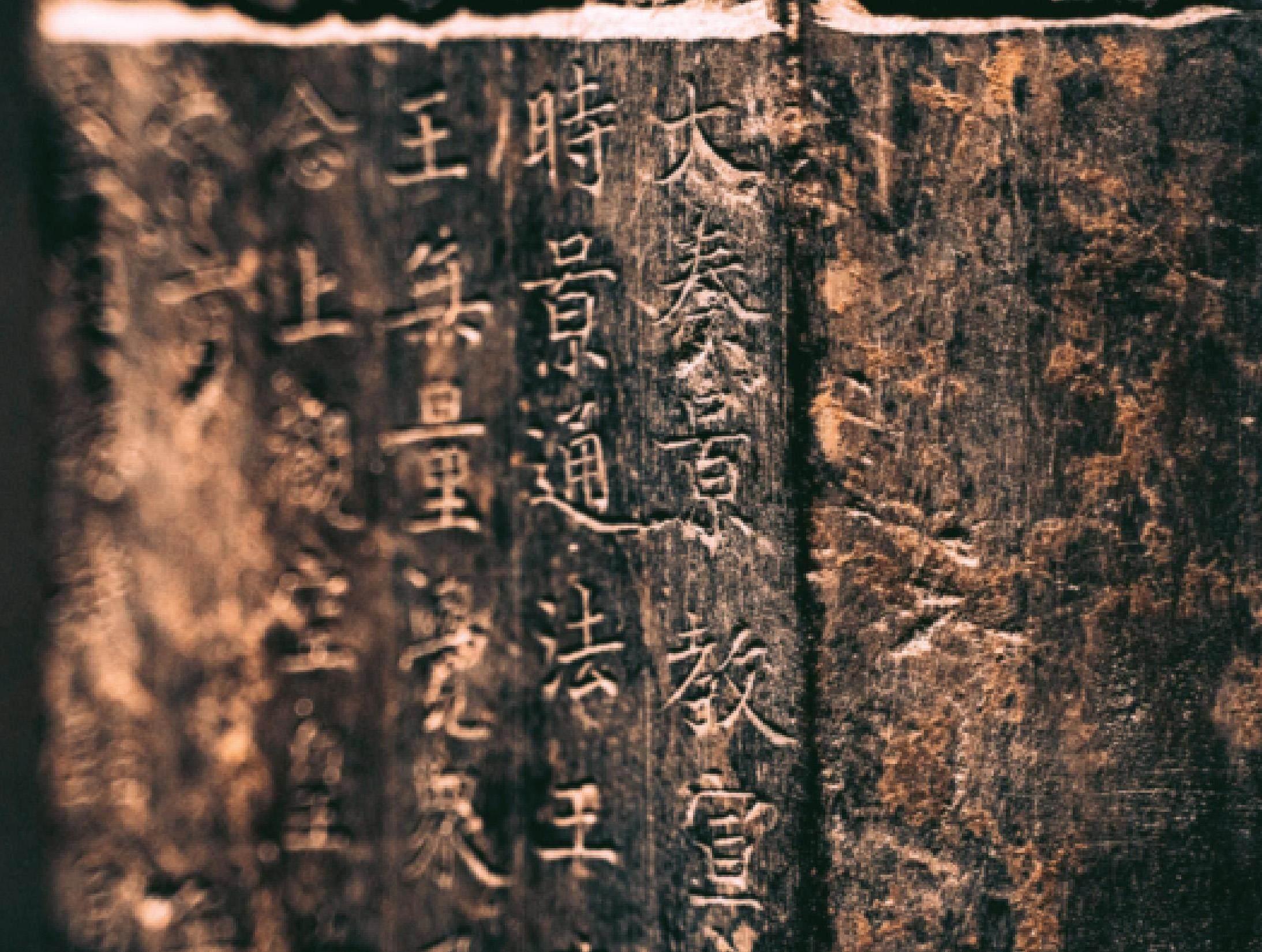

石刻作为一种记录历史的手段,利用石材坚固持久的特性,以刻画历史事件和人物的形式,记录了中国不同时期不同地区的历史事件,展示了社会政治、经济、文化、艺术和精神生活的方方面面,因此具有重要的历史价值和文化意义。石刻的类型多种多样,包括碑刻、陵墓石刻、摩崖石刻和碑林等形式,记录的内容涵盖了丰富的历史、文化和宗教信息。

碑刻是石刻的重要形式,通常以石碑的形式存在,记录重要历史事件、人物事迹、政治制度和文化传统。如南京夫子庙的《孔子问礼图碑》,记载了春秋末年孔子拜访老子,学习礼仪、考察典章、寻求治国方法的情景,是孔子问礼老子的珍贵石刻记载。

陵墓石刻通常与皇帝或重要人物的陵墓相伴而存,展示古代社會的权力结构、社会等级等。如霍去病墓石刻群,气势深沉宏伟,风格简洁粗犷,不仅凸显了霍去病的英雄气概,也展示出大汉王朝的雄浑气魄。

摩崖石刻是古人在天然的石壁上摩刻文字、图像,用以记功立言或记事。人工开凿的石刻嵌入自然,兼具山水形胜与人文底蕴,二者相得益彰,使其成为独特的人文自然景观。如西湖摩崖石刻是杭州文化和景观的重要组成部分,为优美的西湖自然风光增添了深刻的人文内涵,具有较高的史料研究价值。杭州灵隐寺中的飞来峰石刻是我国江南地区最大的佛教石刻遗存之一,反映出寺观园林中的传统文化内涵。

有些石刻促成了碑林和众多文化名胜的形成。许多文人被石刻吸引前去游览,他们吟诗作文并刻于石上,不断地丰富所游览石刻的种类与数量,增加了石刻的文化内涵,从而形成大规模的石刻碑林,成为当地的文化标志。一个典型的例子是青州范公泉石刻。这里的石刻最初是由范仲淹刻下的一篇记文,后来陆续吸引众多文人在此地刻上题咏。最终,青州范公泉因为这些石刻成为当地的胜迹和文化象征。

在记叙内容方面,石刻记载了古代社会的政治、经济、文化等方面的重要事件。例如:唐代的《大唐三藏圣教序》记录了唐朝对西域地区的探索和征服,为后世研究唐代西域的交通、政治、文化等方面提供了重要的资料;长城碑刻是中国历史上著名的石刻之一,记录了不同时期修建长城的历史背景、目的和工程规模,这些信息反映了中国古代国防建设和边疆政策,对于研究中国古代历史具有重要的参考价值。

此外,石刻记录的内容还包含了宗教文化和经典作品。如重庆大足石刻以其雄浑壮丽的风格和丰富多样的题材而闻名,石刻涵盖许多佛教题材,记录了佛教故事、神话传说、佛教教义、修行方法以及重要典籍等,对后人研究佛教的起源、发展和传播具有重要意义。

通过石碑、石柱、石窟等载体上的文字与图案,石刻将无形的哲理、思想、观念等有形化,造就一种物态化的文化载体,成为沟通古代社会与现代社会的桥梁。

内涵丰富的象征寓意

石刻自古以来就承载着丰富的寓意,尤其是建筑石刻,通过形象、符号和图案的运用,表现出独特的造型特征,体现着特定时代和不同地域的审美观念,是文化与审美的重要表达形式。石刻的寓意主要涵盖以下三类:吉祥图案的祈福寓意、辟邪镇邪图案的寓意、文化传承与神话故事象征的寓意。

吉祥图案的祈福寓意常被运用于石刻中,反映了人们的人生理想和价值追求。依照传统观念,人的一生通常追求家庭美满和谐,生活富贵平安,仕途功成名就,建筑石刻图案大多取义于此,常见的图案有鱼、象、凤凰,还有梅、兰、竹、菊等。其中,象有“万象更新”之意,骑象与“吉祥”谐音。龙在中国传统文化中代表皇权和权威,常被雕刻于皇家建筑中,如中国古代宫殿、帝王陵墓等,北京故宫博物院中的建筑石刻即以龙凤图案为主,呈现出吉祥而威严的美学特征。

辟邪镇邪图案常以神兽形象出现,其被视为能够辟邪镇恶。例如狮子在中国传统文化中是雄壮的守护者的形象,具有守护平安和驱除邪恶的含义,设置狮子石像看守大门、驱邪挡煞是最为广泛的用途。

石台、石窟、石阙、石牌坊等通过文字和图像对古代历史和神话的记载,传达着中华文化生生不息的流脉和深刻悠远的文化内涵。如在山东曲阜孔庙大成门前的十三碑亭中,刻有封建皇帝的重大事迹、祭祀和修建孔庙的相关记录,也有祈求孔子神灵保佑其封建统治的文书,还有帝王将相、文人学士的诗文题记。石刻作为文化传承的载体,象征着文化的繁荣,因此人们也常把神话故事作为石刻装饰主体。如甘肃敦煌壁画中神话题材的形象刻画,对于理解当时的文化交流与融合有着重要价值。

这些石刻寓意丰富,不仅展现了人们对幸福和祥和的向往,也体现了文化的传承。从中我们可以窥见中国古代的审美追求和民族精神,感知其背后的历史与文化的丰富内涵。

秩序分明的等级观念

石刻也反映了严苛的社会等级观念,通过对权力和地位的象征性表达,展示了秩序分明的社会结构特征。我国古代以礼制为核心的等级观念影响深广,涉及与人们生活密切相关的方方面面,这在石刻中也有体现。等级观念对石刻的影响,主要表现在形制、材料、图案三个方面。

从形制看,石刻根据其所处建筑的等级不同,造型与规模各异。皇家宫苑类建筑的石刻形式多样,造型精美,尺度比例舒适,稳重而不失华丽,烘托出皇家之气。如位于北海公园琼华岛东部的《琼岛春阴碑》,为清乾隆十六年(1751年)御制,碑顶为方形,上部有檐,檐上四角各有一龙形雕塑,碑身、碑座及须弥座部分造型精巧,比例协调,是石碑之典范。又如明代时对雕刻石狮的“螺鬣”数目有严苛的要求,必须与府邸主人的官品地位严格相符,而且狮头都转向抬起踩绣球或戏幼狮的前脚一侧,石狮的鼻子与所抬之脚的中心需在同一垂直线上。

从材料看,不同等级的建筑所用石刻材料也有很大差别。就石狮来说,天安门前的大石狮用汉白玉制成,而其他等级低于紫禁城的建筑,如四川成都武侯祠、文殊院寺庙大门两侧的石狮及孔府门前的石狮等,虽然也能体现出精细的雕刻技艺与独特的风格,但其多用砂岩、大理石或花岗石雕成。

从图案看,不同等级的官民房屋使用的石刻题材也有等级之分。《明史》记载:“百官第宅:明初,禁官民房屋,不许雕刻古帝后、圣贤人物及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象之形。”使用“龙凤”图案进行雕刻的建筑等级最高,该类图案只在皇城宫殿内的主要建筑中才可以使用,如北京故宫太和殿,其基台边缘上的望柱刻有云龙翔凤的图案装饰,石阶上有蟠龙浮雕,屋脊上有龙、凤等脊兽。除皇室建筑外,对于官员大臣来说,官位等级高的房屋石刻图案丰富且工艺精致,官位等级低的房屋图案极少甚至没有。

除了对雕刻的图案种类有严格的等级划分之外,石刻图案所表达的内容也体现出等级观念。如四川泸县宋代石刻博物馆中陈列的宋代石刻所表现的内容多是主人的生活起居,有侍奉梳妆、侍奉饮食、侍奉出行等几类,其中一块刻画了主人家用膳的场景:画面中间是一把椅子,背靠披巾,右侧的桌子上摆满餐食,椅子后方站有一侍女,手持团扇,随时等待主人前来用餐。这些画面生动逼真、雕刻细致入微的石刻,是等级观念具象化的生动体现。

各具特色的宗教内涵

一些石刻承载着丰富的宗教内涵,并通过神话、宗教符号和仪式的描绘展示人类对宗教文化与信仰的追求。

佛教石刻艺术的发展与佛教在中国的传播息息相关,佛教石刻艺术色彩丰富,神秘悠远,夸张瑰丽,具有高超的工艺技术。如北京居庸关过街塔的石刻采用大理石建造,六角形的拱门心石块上刻有印度神鸟和毒蛇,并用卷状荷花纹进行装饰。关卡上设有雕像和六字碣言,门的外侧四角装饰有四大天王像,在雕刻手法上极具西方特色,是中西文化交融的见证。

与佛教建筑相比,道教建筑的数量较少,以至道教造像也是在佛教影响下才出现的。元代的福壽兴元观遗址保留了大量道教石刻,包括气势磅礴的青石双凤石刻以及形式丰富的碑记石刻等。山西太原晋祠附近的龙山昊天观现存五个道教石窟遗迹,内部雕刻有道教天尊像、三清像以及修道者披云子宋德方本人的卧像,石刻的造型和制作手法受唐人雕刻影响较大,但整体风格更偏向于元代,人物形象、服饰以及台座装饰等均为元代样式。

宗教石刻所呈现出的丰富形制,体现了异域宗教与中国本土文化之间的交流融合。宗教墓葬构件如棺椁、墓碑和墓顶石,以及宗教建筑构件如悬梁、立柱、柱头、柱基、祭坛、门窗等,都展现了异域宗教在建筑方面的表达。以福建泉州的摩尼教高浮雕石像遗址为例,其墙壁和整座建筑的地基采用了花岗巨石,石像上的佛龛呈现出直径近两米的圆形,采用高浮雕手法,以精湛的雕刻艺术生动展现了佛像的盘坐姿态,具有明显的异域特征。

宗教石刻不仅刻制技艺高超,更是不同文明与信仰融合的生动写照,传达了神秘的宗教故事和哲学思想,展示了宗教文化的深邃魅力。宗教石刻不仅是一种装饰性元素,更是一种通过形状、符号和图案传达神圣信息的手段,既是建筑艺术的实际体现,又是宗教信仰和文化传承的珍贵载体。

石刻以其独特的艺术语言,记录着古人的生活、信仰和思想,展示了文化的多样性和人类智慧的辉煌,是文化遗产中的宝贵财富。石刻所传递的深邃内涵不仅是文明的延续,也是后人汲取智慧和启迪思考的源泉。在当今时代,对石刻的研究与保护,使这一宝贵的文化遗产得到延续并传承给后代,对人类文明的发展具有重要意义。

唐孝祥,华南理工大学建筑学院教授、博士生导师;张梦晴、谭芊、李美珍,华南理工大学建筑学院硕士研究生。