疑狱存心:《疑狱集》的编撰和流传

2023-12-06何天然

摘 要|五代和凝首创司法案例汇编的形式,选取历代疑案编成《疑狱集》,蕴含了司法侦查的技巧和恤刑慎罚等司法精神,寄予着和凝整肃国家司法的理想和使命。和凝之词作体现出和凝长远广博又体察入微的锐利眼光,使之得以编撰《疑狱集》这一细微而重要的司法指南。《疑狱集》问世于宋初,但因对五代司法经验借鉴有限,未得官方的推广。囿于检索和阅读上的不便,时人往往以之为司法经验积累之参考书,而后人多以此为基础续写与模仿。通过《疑狱集》的撰写和成书,和氏父子展现出强大的行政处世能力,将晚唐五代词臣家族的形象演绎得淋漓尽致,并流芳千古。

关键词|五代;和凝;和?;《疑狱集》

作者简介|何天然,中山大学法学院法律史专业硕士研究生,研究方向:中国法律史。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

一、导言

《疑狱集》由五代时期和凝及其四子和?先后编纂,被誉为中国最早的案例汇编。书中摘录了历代疑案的侦、破、审,大部分是唐和五代时期的案例,对当时和后世官员处断疑难司法案件影响甚大。现存《疑狱集》有四卷,而南宋藏书家陈振孙认为《疑狱集》原本共三卷,第一卷为和凝所编,后二卷为和凝第四子和?续编,而今本的四卷可能是后人所分。[1]当代学者杨奉琨认为今《四库全书》等刻本所载的第四卷应为明人所增,予以改正而恢复上中下三卷之原貌。[2]该书最初编纂的时间现已不可考,不过《四库全书》所收录的《疑狱集》卷一注为“晋和凝撰”,今人多采此说,和凝编纂的时间大概是在后晋年间,极有可能是在其宰相(939-945)任上。[3]

现有对和凝父子以及《疑狱集》的研究涉及多个领域。由于《疑狱集》选取了历代疑难案件进行记载,其文本成为研究古代司法的重要材料,有学者据此探究古代监察官对疑难案件的司法监察情况,[1]或探究宋代侦查学的发展状况、特点及其发展原因[2]。此书案例对研究古代制度亦有所启发,有学者据此探究宋代死刑审判制度的具体运行情况及其特点[3],也有学者根据所载案例探讨唐代刑事证据制度的运行情况及其价值内涵。[4]同时,《疑狱集》记载的案例大多涉及疑案的侦破,是早期司法检验的经验总结,医学史领域有学者认为《疑狱集》是我国最早的检验专书,[5]是《洗冤集录》出现前的重要法医学成果,蕴含着部分科学的检验方法。[6]

有关和凝的研究主要关注于和凝的文学成就和历任宰相的辉煌政绩。和凝是五代时期颇有建树的曲词作者,文学成就甚高,留下了《宮词百首》等重要文学作品,其词为《花间集》收录。有关文学方面的研究关注和凝在文学上的建树,有学者认为和凝、韩偓等代表了北方宫廷文化背景之下的诗客曲词,是唐五代“诗客曲子词”发展链条的重要一环。[7]有学者以《疑狱集》《宫词百首》以及《花间集》收录的和凝词为研究和凝文学成就的重要材料,认为《疑狱集》推崇执法严明、平反冤案的司法官吏,也对司法检验方面的经验也有所介绍,对后世《折狱龟鉴》《洗冤集录》等法医专著具有重要的启发作用;而《宫词百首》和《花间集》收录的和凝词在选材、风格等方面独有特色。[8]对于和凝其人的评价,有学者认为和凝是五代时期乱世里安然走完仕途之路的文人政客,[8]部分著作在论述中提及和凝,认为和凝和冯道都是五代到宋初“好读书”而“擅吏能”的过渡型人物;[9]或认为和凝的形象比冯道更加接近晚唐的清流之士,不过二人的行政和处世能力显著强于唐后期清流官僚,人际网络更加广泛,能够促成更大的凝聚力。[10]另有少数研究结合和凝父子的生平履历和《疑狱集》的材料来源、流传情况,对《疑狱集》这一著作做出较为全面的总结和分析。[11]有关和?的研究相对较少,有学者根据和?入职刑部、上呈《疑狱集》一事考证和?入职刑部的年代,认为和?当于端拱二年入职刑部,淳化元年五月除授刑部详覆官。[12]

综上所述,法律史领域已有研究大多将《疑狱集》所载内容作为古代司法的研究材料,而对《疑狱集》本身的关注则有所欠缺,与其司法地位截然不符。[13]现有研究未将以《疑狱集》为代表的司法成就与其创作者和凝的词学造诣、五代之社会环境相联系,对《疑狱集》的传播和影响亦缺乏充分论述,有待进一步的发掘。

二、《疑狱集》的内容要点及特色

(一)案例汇编之形式

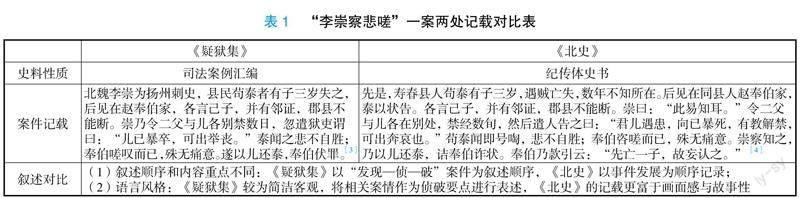

《疑狱集》于序言中所称,《疑狱集》“采自古以来有争讼难究、精察得情者”,以求“助国家之政理,为卿士之指南”。[1]此书以案例汇编为形式,采取了以往笔记小说的体例,将各个案例单独成篇。不过,《疑狱集》与以往笔记小说有根本的不同,乃“法家之成案”,其性质是司法案例的汇编,具备笔记小说所没有的“法例意识”。[2]《疑狱集》所载案例皆具备独立的标题,标题多直接点明办案者和破案方法或侦查对象,如“御史佯失状”点明了侦查的方法,“李崇察悲嗟”则是侦破过程的总概括,指出了案件侦查的突破口。

《疑狱集》对所载案例的叙述亦独具风格,与此前的笔记小说相迥异。作者往往采取平实简洁的语言风格,案例简述中包含办案司法官员、案情及其疑难之处、侦查方法、侦查结局或审理结果等要素,叙述重点在于案情疑点和侦查方法。对案件的记载以司法官员办案为切入口对案情进行介绍,其叙述逻辑体现出“官员办案”视角,即站在司法官员的角度对案件应当如何处理进行了说明,而非仅仅依据案件产生、发展的顺序将之作为“事件”进行记录。以卷一的“李崇察悲嗟”为例,此案原本记载于《北史》,对比《疑狱集》和《北史》两处记载的文本,可见其叙述方式的不同之处,附表如下。

此外,案例中往往明确记载承办案件司法官员的姓名、职位,能够强化案例的真实感和客观性。不过,对司法官员的记录往往仅限于姓名、职位,并无刻意渲染断案者高大形象之语,可见《疑狱集》创作的出发点在于指明断案手法,而并非颂扬个别断案者的英明善断。同时,此书仅记载了诸多案例的侦、破、审,除序言外并无作者自抒观点之语,因此具有极强的客观性。纵观全书,作者个人的情感趋向主要通过两处表露:其一,少数案例的结尾提及了官员因明智断案而得到升迁或为人赞许,以此表明作者的肯定态度,激励司法官员予以效法断案;其二,通过案例的选编展示作者所认可的断案方式。《疑狱集》案例选编的标准为“争讼难究”“精察得情”,即此书案例记载的选材标准一为案情的“疑难”,二为案件处理的“精察得情”,所选案例的处理方式皆得到作者的肯定。

(二)断案指南之内容

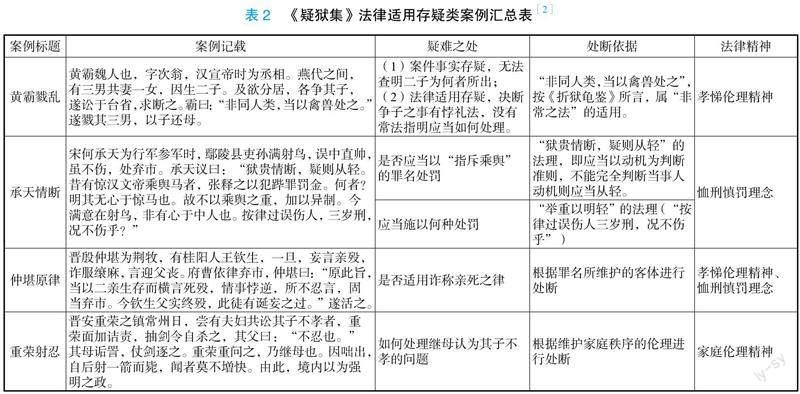

《疑狱集》所选案例首先是“争讼难究”的疑狱,根据“疑”点之不同,可分为两类:第一类是事实查明存在疑难之处的案例,第二类案例则是在法律适用方面存在疑点,往往依据常法难以决断或者按照常法处断不当。纵观全书,重在查明案件事实的案例记载占大多数,而有关法律适用的则只有为数不多的几例。对于第一类案情事实查明存疑的案例,作者的摘录重点在于揭示侦查手段,旨在为司法官员提供行之有效的侦查方法。其记载中对官员采取的断案方法叙述详尽,启发司法官员在断案时发现蛛丝马迹,明察案情,以求“使愚夫增智,听讼而不敢因循”。[1]事实查明的手法属于司法侦查的技术性经验,具有客观性和普遍性,这也是《疑狱集》被视为早期检验专书的原因。

对于第二类法律适用存疑的案例,作者的记载则重在提供一种处断的方式。由于此类案件难以适用常法,其裁断往往诉诸儒学义理或先例,而非某一朝代的具体法律条文。这些案件因此具有了一定的普遍性和启发性,得以启发后人。不同于重在查明案情的案例,这类案例不是纯粹技术经验的记载和流传,而是通过处理方法和裁判结果反映了作者所认可的司法理念,多体现出矜恤用刑、维护人伦秩序等精神。如序言所称,《疑狱集》希望能使“酷吏敛威,决狱而皆思平允”,[1]而不仅仅是司法官吏完成断案任务的技巧汇总。决狱之“平允”不仅需要足够高超的侦查技术来支持案情的彻查,更需要司法官员秉持着正确的司法理念,准确适用法律。可见,《疑狱集》关注的不仅仅是微观案件本身,更对司法运行的社会效果有所关注,寄予了作者整顿司法弊病的远大理想。不过,其中部分案例的处断方式或未尽合理。以“仲荣射继母”案(见下表)为例,安仲荣对继母所为给予负面的法律评价,固然符合维护家庭稳定、父子伦理的精神,但未经严格司法程序与审判,亦未涉及相关罪名之探讨,即“射杀之”,透露出司法擅断的痕迹。在力求建立司法秩序的宋初,此案也蕴含了部分不合时宜的价值观,可操作性有所减损。

三、和凝与《疑狱集》的最初编撰

(一)和凝的撰书动因

《疑狱集》之编撰形式别开生面,内容独具一格,具有开创性意义。此书由五代和凝初撰,宋初和?“讨寻载籍,附续家编”[1],延续了和凝编撰的一贯风格,续编而成书。因此,此书编撰初衷、编写风格自和凝已经形成,与和凝其人紧密相关。

和凝字成绩,曾历仕梁、唐、晋、汉、周五朝九帝,政治生涯几与五代相始终,乃五代重臣。唐末五代之际,和氏并非显赫的世家大族,自九世祖和逢尧为唐朝监察御史后,“后世遂不复宦学”。[3]和凝之父和矩广交文士,和凝深受文人氛围的熏陶,加上其人自幼聪敏好学,十七岁举明经,后梁贞明三年(917)即登进士第。加上擅写曲子词,和凝的文才早已享誉汴洛。义成军节度使贺瓌知其名,于是将之辟为幕僚。在义成军节度使充当幕僚的过程中,和凝展现出了文才以外的出色能力。胡柳坡之战中,和凝于战败之际仍追随贺瓌,并以出色的骑射技术勇救贺瓌,体现出过人的胆识与志气。贺瓌盛赞其“文武全才而有志气,后必享重位”,并“以女妻之”,于是和凝声名愈发显赫。[4]贞明五年(919)贺瓌因疾卒,和凝先后到郓、邓、洋三府充当幕僚。[1]《洋县志》中载,和凝“以工部员外郎为洋州掌书记”,执掌表奏书檄等文辞之事。[2]可见,和凝在地方充当幕僚之际已充分发挥文学之才。

后唐天成中期(926-929)和凝得以进入中央,拜殿中侍御史。殿中侍御史不僅执掌仪仗纠察之事,还负有巡视京城不法、监太仓左藏出纳、推鞫狱讼、纠弹百僚、审判狱讼等诸多职责。[3]该职执掌广泛,中唐后多由监察御史或藩镇诸使僚佐等外官迁入[3],对官员的行政能力提出相当的要求,和凝应当在藩镇中展现出了杰出的行政处理能力,因政绩卓著而被擢为此官。此后,和凝先后被提拔为刑部、礼部员外郎。在刑部员外郎任上,和凝掌刑法,负责按覆大理及天下奏谳,得以直观地感受到地方刑法实施状况,意识到国家法律人才缺乏的问题。后唐时期曾置明法科,然应者寥寥。时局离乱之际,国家亟需刑法适用人才,天成元年(926)有德音曰:“为政之要,切在无私;听讼之方,惟期不滥。天下诸州府官员,如有善推疑狱及曾雪冤滥兼有异政者,当具姓名闻奏,别加甄奖。”[4]长兴元年(930)制曰:“欲通和气,必在伸冤;将设公方,实资奖善。州县官僚能雪冤狱活人生命者,许非时选,仍加阶超资注官,与转服色,已著绯者与转兼官。”[5]

为了改变明法科无法律人才可选之弊,和凝于长兴二年(931)六月正式奏请:“臣窃见明法一科,久无人应,今应令请减其选限,必当渐举人,谨案考课令诸明法试律令十条,以识达义理、问无疑滞者为通。所贵悬科待士,自勤讲学之功。为官择人,终免旷遗之咎,况当明代。宜举此科。”[6]

即减少考试名目,降低明法科的难度,以此吸引考生。对法律人才的要求仅是“达义理,无疑滞”,“达义理”要求通经,“无疑滞”则要求熟律。这一建议得到了明宗的支持,并在和凝主持科考之际加以推行。明宗在位七年,勤政爱明,在五代乱世尤其难得,“于五代之君,最为长世,兵革粗息,年屡丰登,生民实赖以休息”。[7]明君带来了治世的希望,和凝或许正是在明宗之际诞生了整顿乱世司法的设想,编撰断案指南就是整顿司法的一项具体措施。长期行政事务的处理不仅使和凝具备了出色的行政能力,也使和凝更加关注具体行政事务和实际问题,务实成为其一以贯之的行政风格。在礼部员外郎任上,和凝又关注到礼部司久无正官导致的人员积压问题,并针对此制定了一套完善的荫补之法。以编撰微观断案指南为切入口进行司法秩序整顿,正是这一干练务实的行政处世风格使然。

此后,和凝“改主客员外郎、知制诰”,负责草拟皇帝诏令;又“寻诏入翰林充学士”。[8]自唐末起,文学实践以代朝廷立言为最高目标,草诏乃朝廷之重任,翰林学士等词臣则是文人官僚中最有清望的群体,这一文化现象一直延续到五代。[9]杰出的行政能力使得和凝得以从地方到中央一路仕进,而和凝又兼具出色的文辞之才,其词作“布于汴洛。洎入相,契丹号为曲子相公。”[10]借此终于得以成为朝廷政治文化精英群体的一员。此后,和凝“转主客郎中充职,兼权知贡举”,主持了长兴年间的科考。在五代可考的31位科考官中,和凝是品秩最低(从五品)的一个[1],可见和凝在后唐已深负重任。尽管身为词臣主要以文学立身,和凝所呈现的形象与面貌早已大异于晚唐所推崇“浮薄”的“清流”,不以流品自居,而更加注重个人素质与能力。后唐之际“进士多浮薄”,晚唐以来文人以流品自居而不切实际、综合素质低下的情形仍层出不穷,“下第不逞者”[2]往往“喜为喧哗以动主司”,质疑主官的取士。[3]于是主持科考之官不得不在放榜之时“围之以棘,闭省门,绝人出入以为常”。[4]而和凝主持科考之时,“彻棘开门,而士皆肃然无哗”。和凝“所收多才名之士”,其取士标准兼具“才”与“名”,乃“一时之秀”,并未为“浮薄”之流裹胁,却取得了时人之认可。[4]

后晋年间,和凝始终处在皇帝核心决策圈内。天福四年(939),和凝任翰林学士承旨,“晋祖每召问以时事,言皆称旨。”[2]终在天福五年(940),和凝升任后晋宰相,包括军事才干在内的各方面行政素质得到全面的展现,成为五代之际“好读书”而“擅吏能”的典型人物。[5]天福六年(941),晋高祖石敬瑭离京临幸邺都,安从进负责驻守襄阳,和凝敏地察觉到他的谋反倾向,遂建议给留守开封的郑王石重贵预先留下数十道空白宣敕,以备点将之需。后来安从进果然反叛,石重贵凭借宣敕迅速击退叛军,此“由凝之力也”。[6]和凝在相位五年,被罢后仍享高位。开运四年(947),后晋被灭,辽太宗久闻和凝词名,仍拜和凝为相。不久,后汉收复开封,和凝等人得归后汉,授其太子太保,封魯国公。广顺元年(951),后周建立,和凝继续留任太子太傅。显德二年(955),和凝因背疽发作去世,周世宗特为之辍朝两日,追赠和凝为侍中,相当于宰相。和凝先是在军中效力,后入职中央,经多年历练终成宰辅,后退居二线成为太子太傅,背负了诸多的国家责任和皇权期待,编纂《疑狱集》成为回应这种期许的重要方式。唐末五代以来,士人普遍承认的价值取向不在于“死事一主”,而在于个人品德的完善和对社会的实际贡献。[7]和凝仕宦生涯始终心系百姓苍生、施政为民,力求在乱世中造福社会,《疑狱集》的问世正是这一理念的产物。

(二)和凝的撰书风格

史载,和凝“为文章以多为富,有集百余卷。”据考证,“凝生平著述,分为演论、游艺、疑狱、香奁、籝金六集”。其中香奁集乃“艳词”,以至于“凝在政府避议论,讳其名”,欲嫁名韩偓所作。[6]香奩集今已不可考,不过现存和凝所撰《红叶稿》凡近30首,大都以华丽辞藻写男女情事,有的仍保留着其“艳曲”的影子,意近轻狎,词语浮艳,素为人所瑕疵。《北梦琐言》卷六记载“晋相和凝……洎入相,专托人收拾焚毁不暇。然相国厚重有德,终为艳词玷之。”然而,这种贴近俗世凡尘的词作从另一侧面反映了他深谙尘世之道的性情。此外,和凝又撰有《宫词百篇》,作于后唐时期,主要是对君王勤政、后唐宫殿、百官上朝等情景的写实和描绘,以此歌颂君王盛世。[8]总之,和凝顺延了晚唐五代帝王的曲词风尚,同时深受北方伎歌文化的环境影响。因此,宫廷和市井构成了和凝词作偏爱的两个主题。[9]就此而言,和凝既关注庙堂,也立足江湖,这一双重视野助力其在履职时既有宏大叙事,又能细致入微,如此才能着手编纂《疑狱集》这一细小而重要的治国理政指南。

和凝词作多写富贵之象而少凄苦之音,善于捕捉细微的心理感受,通过完整的故事展现男女爱情。他虽深受温庭筠的影响,但温词多有的绮怨之声在和凝之词中却十分少见。正是他这种敏锐且细腻的性格以及积极的心态,才能抓住整顿司法的关键要点,正确为司法变革把脉。行政和司法是文吏的主要任务,与百姓的生活直接相关。因此相比起制度的重构,乱世之际规范司法对于凝聚民心和改善社会更加直接有效。且经历了后唐明宗的短暂盛世,和凝更有动力整顿司法环境。

此外,和凝“性好修整,自释褐至登台辅,车服仆从,必加华楚,进退容止伟如也。”[1]其人注重仪表修饰,看重形式主义的外在形象,这一特质也使得他可能希望在文学之外进一步拓展官场的影响力。恰好和凝曾主持贡举,又“又好延纳后进,士无贤不肖,皆虚怀以待之,或致其仕进,故甚有当时之誉。”[1]所推举的后进能人有如范质、李澣等。其门生大多以推官入仕,皆是处理狱讼之主力,和凝也因此得以关注到基层刑狱的繁复与困难,进而针对基层司法存在的诸多问题编撰《疑狱集》。由恩师所编的狱讼之书一经问世,必然在推官群体中引发诸多关注,此书的编撰或许正是和凝在文学之外拓展影响力的一种尝试。不过囿于种种原因,和凝所编《疑狱集》仅收录了几十个案例,留下了相当的增补和完善空间,在五代时期一直未得公开。

四、和?与《疑狱集》的增订成书

(一)《疑狱集》的成稿

北宋太平兴国八年(983),和凝的四子和?(950—995)擢进士,初入仕途任寿州霍丘县主簿,随后在崇仁县和南昌县任知县,可谓“三任亲民于剧邑”,积累了相当的基层治理经验。端拱二年(989),和?进京入职刑部。在刑部任职两年后,和?有感而发,遂整理父亲旧稿,增订两卷合成三卷,于淳化元年(990)进献给太宗。[2]当时“太祖太宗颇用重典,以绳奸慝,岁时躬自折狱虑囚,务底明慎,而以忠厚为本。海内悉平,文教浸盛。士初试官,皆习律令。”[3]在此大环境下,和?献上《疑狱集》可谓恰逢其时。

《疑狱集》的献书成为和?依靠文才进献文赋打开仕途的开端。史载,“先是,凝尝取古今史传听讼断狱、辨雪冤枉等事著为《疑狱集》,?因增益事类,分为三卷,表上之。”和?进献《疑狱集》后,史书中并未载明皇帝的嘉许或奖赏。而此后和?所献文赋转向文学之作,并借此一路青云直上,“俄献所著文赋五十轴,召试中书,擢为太子中允。先是,冯起撰《御前登第三榜碑》以献,上甚称奖,命直史馆。淳化初,?又撰《七榜题名记》,并补注凝所撰《古今孝悌集成》十卷以献,遂以本官直集贤院,中谢日,赐绯鱼。三年春,献《观灯赋》,诏付史馆,迁右正言。”上述和?所献文赋今皆已佚,《古今孝悌集成》曾被列于史部传记类。[4]从名称看来,这些作品应当都具有较强的文学性,有别于言辞简洁、重视客观性和实用性的《疑狱集》。而所迁或为官阶,或为与文史相关的文臣职位,与行政或司法事务的处理关系不大。[5]据此可以推测,和?因文学之才渐受器重,符合五代宋初之际重用词臣的一贯作风。

(二)《疑狱集》的影响

成书之后的《疑狱集》在朝堂上影响有限,北宋并未以官方的名义将这一案例汇编推而广之。皇帝的这一态度或许与宋初整顿司法面貌的时代需要相关。所谓“前事不忘,后事之师”,赵宋建国之初,最高统治阶层就开始反思五代十国史,着眼于如何防止五代弊病、保证政权的稳定性,并基于此构筑宋初制度建设的防弊蓝图。[1]《旧五代史》是宋初三朝的官修五代史书,展现出宋初统治群体对五代时期社会、政治等各个方面的认识和反思。针对五代时期的司法,此书中多有负面记载,认为五代多以武人担任镇节度使、刺史等职,“自梁、唐已来,籓侯郡牧,多以勋授,不明治道,例为左右群小惑乱,卖官鬻狱,割剥蒸民,率有贪猥之名,其实贿赂半归于下。”[2]地方司法乱象频出,地方官吏粗暴跋扈、不因循常法,如史弘肇“不问罪之轻重,理之所在,但云有犯,便处极刑,枉滥之家,莫敢上诉。巡司军吏,因缘为奸,嫁祸胁人,不可胜纪。”[3]可见,在宋初统治者的认识中,五代司法枉滥亦属新政权须防之“弊”。新王朝建立之初,树立与此前截然不同的形象乃赵宋“变家为国”的紧迫任务,司法形象亦在重塑之列。《疑狱集》由五代旧臣和凝、和?所撰,恰恰象征着五代时期流传下来的司法经验。尽管和凝曾历任四朝宰相,于五代官场影响力极大,仍未得以矫正当时司法之弊,其司法治理之策显然无法达到立竿见影之效果;囿于五代旧臣编撰之名,《疑狱集》的推行又无法展现朝廷整肃司法的崭新姿态。此外,《疑狱集》的内容在于疑难案件的处理办法,其处理办法中或仍带有五代时期司法擅断的色彩,未必全然符合宋初统治者的偏好。但一旦以官方的名义推行,势必为各级司法官员争相效仿。宋初太祖、太宗朝乃建国初期,宋太宗朝注重防范内患、制约奸邪,将政权和皇位的安定确立为首要目标,强调以制度的平缓调适保证政权的稳定。[4]因此,此时司法上治理重点应当在于司法秩序的建立和维护,对少数疑难案件的处理并非燃眉之急。基于种种考虑,《疑狱集》在献书之时并未得到皇帝的嘉獎或宣扬。

尽管朝廷官方并未大力宣传此书,《疑狱集》的问世仍引发了时人不少关注。南宋郑樵所编《通志》的艺文志中记载了“刑法”类书目,分为律、令、格、式、勅、总类、古制、专条、贡举、断狱和法守等11类,和氏父子的《疑狱集》即被收录于“贡举”类而非“断狱”类。可见,《疑狱集》在两宋时期应常常被用作科举考试的参考用书,这一用途甚至超越了参照《疑狱集》所载案例来审断司法案件的作用,与和?所言“助国家之政理,为卿士之指南”的初衷似有所出入。这一现象很有可能是《疑狱集》内容本身所致。《疑狱集》采取了笔记小说的体例,以简单描述的方式来呈现案例侦、破、审的过程和方法,以案件侦破的情节来彰显断狱手法的正确,案例中的断案要点则须阅读者自行理解和归纳。虽保留了记载的客观性和真实性,但却造成了可读性的欠缺。同时,《疑狱集》中既非以时间为线索排列全书案例,亦未对案例进行分类,并不利于基层司法官员在断案时的检索和适用。尤其在基层事务繁多、案件审限紧迫的情况下,基层司法官员不可能将待审案件同《疑狱集》中的诸多案例一一进行详细比对,以寻求断案之法。唐末五代乃至宋初之时,例这一法律形式尚未大行其道,依例断案也并未普遍,和氏父子撰写此书时或许仅考虑到予人启发,而并未考虑其作为工具书的使用便利性。总而言之,在宋代很长一段时间内,《疑狱集》更多被用于以通读全书的方式进行断案经验的积累和学习,故未被《通志》收入“断狱”类中,亦未发挥断狱工具书的作用。

五、后人对《疑狱集》的传播更新

和氏父子对基层断狱工作的深刻体察保证了《疑狱集》在选材、叙述等方面的质量,这使《疑狱集》广为司法官员所阅读和学习。再加上北宋早期判例开始被系统性援引[1],断例形式被广泛运用于司法实践,司法官员对判例的类比技能有所提高,案例集的形式逐渐成为司法工具书的另一选择,《疑狱集》由此具有了案例集编撰的先河开创之功。《玉海》在“绍兴折狱龟鉴”词条下记录道,“和凝有疑狱集,近时赵全有疑狱事类,皆未详书。”同一词条下又载,“国史志王泉续疑狱集四卷,崇文目有律鉴一卷(无撰人)、赵绰金科易览一卷。”据此,在《疑狱集》问世后,多有续写和模仿之作,上述提及的《疑狱事类》、王泉所续疑狱集四卷即为其中两例。

尤其至南宋,搭乘宋代印刷技术和商业经济的发达快车,司法案例编纂更是蔚然成风,诸多案例汇编也有了内容、质量上的巨大进步。“时有承直郎郑克明为湖州提刑司干官,因阅和凝《疑狱集》,易旧名曰《折狱龟鉴》。”提刑司干官为提刑司之属官,须处理一路州县刑狱,核其情实、覆以法令律条,审理冤案,平反昭雪。[2]大量简单案件往往在州县司法官员已经得以处理,申诉到路提刑司处的案件往往在事实的查明或法律适用上存在疑难之处,审理处理难度较大,对办案官员司法素质的要求更高。因此,阅读案例汇编成为司法官员积累狱讼经验的重要途径,郑克读到和氏父子的《疑狱集》并非偶然现象。在郑克看来,宋初成书的《疑狱集》及其续作尚难以完全适应刑官断狱之需,有待补充和修订。《折狱龟鉴》虽无序言,但其书名揭示了此书之撰写目的,即意在为刑狱官判决诉讼案件时提供借鉴。该书“大旨以五代和凝《疑狱集》及其子所续均未详尽,因采摭旧文,补苴其阙。分二十门”,[3]在《疑狱集》的基础上补充了部分案例,并将案例分为二十门。如晁公武所撰《郡斋读书志》所言,其“依刘向《晏子春秋》,举其纲要为之目录。体例井然,亦可谓有条不紊者矣”,[3]正如刘向编纂《晏子春秋》,为之汇集、梳理、润色,郑克结合《疑狱集》及其诸多续作汇总了案例,并依据案例意旨进行了重新分类编排,增加目录,以使阅读者对案例的检索更加方便。同时,郑克在每个案例后附上按语,类似“裁判要旨”的提炼,读者得以直接理解案例之精要,无须每次重新阅读和提炼。体例的科学化一定程度上克服了《疑狱集》检索不便的弊端,《折狱龟鉴》最迟至理宗时期已有宜春郡斋刊本,南宋时期就已经传到湖南、江西、浙江、四川等地,[4]可见其流传甚广,真正成了地方刑狱官用于断案的工具书。此后的《棠阴比事》亦是基层刑官所作,同样延续了《折狱龟鉴》重视可读性的风格,不过在体例上更加注重对称。故清代道光朱绪曾在《重刊宋本〈棠阴比事〉序》中对三书之传承与异同总结曰:“和氏之《疑狱》,掎摭故实,乃法家之成案;郑氏之《龟鉴》,辩论精审,乃成案之谳语;桂氏之《比事》,依类连贯,乃成案、谳语之比例。三书不可缺一,皆仁人君子之用心也。”出自基层刑官之手的《折狱龟鉴》和《棠阴比事》都是在《疑狱集》的基础上补充发挥,可见《疑狱集》在判官群体中的影响力。

到了明景泰中,吴讷认为桂万荣所著《棠阴比事》“徒拘声韵对偶,而叙次无义”,于是删减了部分“不足为法及相类、复出者”,“以事之大小为先后”,又增补了部分案例,并将评语附于题下,“其书虽略于和?诸家,而叙述明白,较?等乃为简切,亦折狱者所宜取裁也。”[3]总体来说,后世之删改皆是在《疑狱集》的基础上依据不同著者的偏好,在案例选取或形式呈现上进行细微的调整,以符合一时使用之需要。嘉靖年间,张景为监察御史时著《补疑狱集》六卷,使之形成了十卷的规模,清初《四库全书》子部法家类仅收书8种,此书即为其一。[1]嘉靖十四年,“按治全浙首授提学徐君阶正其舛讹,以崧祥辱六察之末,戒叙其端而梓以传焉。凡吏浙者人授一帙,以资为观要。”《疑狱集》在浙江一代得到大力传播。即便传诸后世,《疑狱集》仍发挥着不可取代的价值。

六、结语

正如元人杜震所言,“乱离之际,乃能以疑狱存心,集为之编。其子和?又能成父子之志,终其书以昭后世,固未易得。治狱者苟能家得是书,则疑贰难明之狱尽在目中矣。”五代和凝首创司法案例汇编的形式,选取历代疑案编成《疑狱集》,不仅总结了司法侦查的微观技巧和经验,更表达了恤刑慎罚、维护伦理等司法精神。

和凝仕宦生涯漫长,凭借出色的行政能力从地方到中央一路仕进,又以杰出的文才成为朝廷草诏重臣,最后官至宰相。身居高位带来了长远广博的眼光和治国的使命,《疑狱集》的编纂恰恰寄予了和凝整肃国家司法的理想和使命;出色的行政能力和长期的行政工作使和凝养成了务实的风格,使之对刑名的实际问题多有关注。与此相对应,其词作亦体现出长远广博又体察入微的锐利眼光,并具有积极治世的良好心态,正是这一特性使得和凝得以编撰《疑狱集》这一细微而重要的司法指南。至北宋太宗时,和凝四子和?完成《疑狱集》并表献皇帝,但由于宋初亟需改变五代司法形象,对五代时期司法经验借鉴有限,《疑狱集》问世后未得官方的推广和嘉奖。囿于检索和阅读上的不变,时人往往以之为司法经验积累之参考书。《疑狱集》开案例汇编之先河,“俾司宪者触类旁通,以资启发”。后人对《疑狱集》多有续写和模仿,《折狱龟鉴》《棠阴比事》等断狱之书皆以《疑狱集》为基础加以改进,《疑狱集》在后世仍发挥着重要价值。通过《疑狱集》的撰写和成书,和氏父子展现出强大的行政处世能力,大异于晚唐清流的“浮薄”姿态,将晚唐五代词臣家族的形象演绎得淋漓尽致,并流芳千古。

《钦定四库全书总目》卷101子部十一载:“陈振孙《书录解题》称《疑狱》三卷,上一卷为凝书,中、下二卷为?所续。今本四卷,疑后人所分也。”四库全书研究所整理:《钦定四库全书总目》(中册),中华书局1997年版,第1316页。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第1-2页。

楊金晶、沈玮玮:《五代和凝父子与〈疑狱集〉的问世》,载《人民法院报》2022年2月25日,第5版。

祖伟、邱玉强:《“案验”与“覆推”:从我国古代案例看监察官对疑难案件的司法监察——以〈疑狱集〉〈折狱龟鉴〉(补)所载案例为例》,载《法律适用》2020年第16期。

褚鸿亮:《论宋代侦查学的飞跃》,西南政法大学2011年硕士学位论文。

周茜:《宋代死刑审判研究》,南昌大学2022年硕士学位论文。

王珂珂:《唐代刑事证据制度研究》,兰州大学2021年硕士学位论文。

仲许:《中国法医学史》,载《中医杂志》1956年第8期。

张颐昌:《祖国法医学发展简史》,载《华东政法学报》1956年第3期。

木斋、孙艳红:《论晚唐五代诗客曲子词的演变历程——以皇甫松、和凝、韩偓、孙光宪为中心》,载《社会科学战线》2012年第7期。

林淡丹:《和凝研究》,厦门大学2009年硕士学位论文。

林淡丹:《和凝研究》,厦门大学2009年硕士学位论文。

邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,三联书店2006年版,第143页。

陆扬:《清流文化与唐帝国》,北京大学出版社2016年版,第208页。

李霏:《刑清狱平——和氏父子与〈疑狱集〉研究》,南京大学2018年硕士学位论文。

刘栋:《宋太宗朝和?入职刑部年代考辨——从<疑狱集>的编纂年代说起》,载《海南热带海洋学院学报》2019年第4期。

杨金晶、沈玮玮:《五代和凝父子与〈疑狱集〉的问世》,载《人民法院报》2022年2月25日,第5版。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第43页。

李霏:《刑清狱平——和氏父子与〈疑狱集〉研究》,南京大学2018年硕士学位论文。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第3-4页。

[北齐]魏收:《魏书》,中华书局1974年版,第1467-1468页。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第43页。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第43页。

以上案例记载均引自杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版。“黄霸戮乱”见第15页;“承天情断”见第17页;“仲堪原律”见第18页,“重荣射忍”见第39页。

杨奉琨:《疑狱集校释》,复旦大学出版社1988年版,第43页。

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局1974年版,第639页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1672页。

《旧五代史》载,和凝“后历郓、邓、洋三府从事”。([宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1672页。)唐代后“从事”是所有使府幕职的泛称。(方建春:《唐代“从事”考论》,载《固原师专学报》2005年第5期。)

俞鹿年编著:《中国官制大辞典(上卷)》,黑龙江人民出版社1992年版,第728页。

钱宝:《唐代殿中侍御史探究》,载《鸡西大学学报》2016年第10期。

钱宝:《唐代殿中侍御史探究》,载《鸡西大学学报》2016年第10期。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1966页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1967页。

[清]董誥:《全唐文》,中华书局1983年版,第9005页。

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局1974年版,第66页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1672页。

陆扬:《清流文化与唐帝国》,北京大学出版社2016年版,第213-263页。

[南宋]沈雄:《古今词话》,上海古籍出版社2009年版,第280页。

任爽:《五代典制考》,中华书局2007年版,第154页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1672页。

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局1974年版,第639-640页。

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局1974年版,第639页。

[宋]欧阳修:《新五代史》,中华书局1974年版,第639页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1672页。

邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,三联书店2006年版,第143页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1673页。

魏良弢:《中国历史上社会大动乱时期士人的价值取向》,载《江海学刊》1998年第1期。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1673页。

林淡丹:《和凝研究》,厦门大学2009年硕士学位论文。

木斋、孙艳红:《论晚唐五代诗客曲子词的演变历程》,载《社会科学战线》2012年第7期。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1673页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1673页。

刘栋:《宋太宗朝和?入职刑部年代考辨——从〈疑狱集〉的编纂年代说起》,载《海南热带海洋学院学报》2019年第4期。

[元]脱脱:《宋史》,中华书局1977年版,第4961页。

车吉心:《齐鲁文化大辞典》,山东教育出版社1989年版,第614页。

第一次擢升中,和?“召试中书,擢为太子中允”,宋初中书是中书门下的简称,为宋前期宰相治事之所(龚延明:《宋代官制辞典》,中华书局1997年版,第87页)。“太子中允”在宋前期是阶官名,为文臣迁转官阶,无职事。第二次拔擢中,和?“以本官直集贤院,中谢日,赐绯鱼”,“集贤院”在宋时掌书籍、修撰等事。第三次和?“诏付史馆,迁右正言”,“史馆”在北宋与昭文馆、集贤院、秘阁并称馆职,掌国史修撰(陈瑞云:《大学历史词典》,黑龙江人民出版社1988年版,第110页)。“右正言”为谏官,若带“右正言”兼它职,则“右正言”仅为文臣寄禄官阶,因此和?所迁“右正言”应为官阶。(龚延明:《中国历代职官别名大辞典》,中华书局2019年版,第193页)

陈晓莹:《晚近的历史记忆:两宋的五代十国史研究》,中国社会科学出版社2018年版,第22页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1301页。

[宋]薛居正:《旧五代史》,中华书局1976年版,第1404页。

邓小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,三联书店2006年版,第268-272页。

马伯良:《从律到例:宋代法律及其演变简论》,载《美国学者论中国法传统》,清华大学出版社2004年版,第285页。

龚延明:《宋代官制辞典》,中华书局1997年版,第488页。

《钦定四库全书总目(中册)》,中华书局1997年版,第1317页。

《钦定四库全书总目(中册)》,中华书局1997年版,第1317页。

郝文轩:《〈折狱龟鉴〉和〈棠阴比事〉比较研究》,东北师范大学2016年硕士学位论文。

《钦定四库全书总目(中册)》,中华书局1997年版,第1317页。

清初《四库全书》子部法家类收录了管子二十四卷、管子补注二十四卷、邓析子一卷、商子五卷、韩子二十卷、疑狱集四卷补疑狱集六卷、折狱龟鉴八卷、棠阴比事一卷附录一卷。载《钦定四库全书总目(中册)》,中