论交警非现场行政执法的问题与完善

2023-12-06杜倩倩

杜倩倩

摘 要|2021年《行政处罚法》修订后,新增的第四十一条是专门针对非现场执法的条款,交警非现场行政执法的规则体系进一步发展完善。但是在实践中,交警非现场行政执法仍存在依据不足,管辖不明确,设备设置不合理,实施主体资质、数量不明确,实施程序缺失等现实问题。针对前述问题可从技术与法律两方面予以解决,具体完善措施包括:细化相关立法、明确应用领域、完善设备与设置、规范非现场执法的实施等具体措施。

关键词|非现场行政执法;交警执法;行政处罚;电子监控设备

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

近年来,随着城市化进程的快速发展,道路交通领域的问题也越来越多,由于道路交通管理工作人员有限,交警道路管理任务越来越重,难度也越来越大,仅仅依靠交警“现场执法”已不能适应道路交通管理的新要求和新标准,“电子警察”执法即运用高科技手段的非现场执法应运而生。目前,非现场行政执法应用于交警、城管、交通、环保、市场监管等多领域,与其他领域相比,交警非现场行政执法的发展历史最长,规则体系也最为完善。2003年《道路交通安全法》第一百一十四条最先对非现场执法进行了规定,随后非现场执法相关行政法规、规章陆续制定,结合交警非现场行政执法多年实践经验及非现场行政执法技术的发展,2021年《行政处罚法》修订后增加的第四十一条对非现场行政执法进行创新性具体的规定,交警非现场行政执法规则体系趋于完善。由于生活节奏的快速发展及相关技术的客观缺陷,非现场行政执法作为新的执法模式在实践中仍存在一些现实问题,亟须进一步发展完善。

一、交警非现场行政执法的实践概况

非现场执法,最早可追溯到1996年北京市安装全国第一套闯红灯电子抓拍设备,随后1997年深圳市启用第一套电子警察设备,电子监控设备可用于查处交通违法行为最早规范出现于1997年7月公安部发布的《公安部交通管理局关于推广使用交通监控系统查处交通违章做法的通知》(公交管[1997]141号文)中,《通知》中明确提出在各地推广使用交通监控系统,提升现有监控系统的监测能力的要求。随后,1998年2月公安部发布《公安部交通管理局关于进一步推广使用路口闯红灯监控技术通知》(公交管[1998]23号文)提出省会城市和单列市在1998年年底全面使用闯红灯自动拍照技术的要求。直到2004年《道路交通安全法》第一百一十四条才规定了非现场执法的法律条文。“非现场”一词最早出现在《道路交通安全违法行为处理程序》(公安部69号令)中,它把道路安全执法程序划分为“现场处理程序”与“非现场处理程序”两部分。“非现场执法”一词首次出现于《公安部关于加强公安交通管理执法工作的通知》(公交管[2006]49号),但是非现场执法的概念一直没有明确的规定,学者对其定义也各有不同。直至2021年《行政处罚法》修订,增加第四十一条专门针对非现场执法的规定,其概念得以以法律形式予以确定。2022年2月15日起实施的《南京市非现场执法管理暂行办法》第三条对非现场执法的概念作出明确规定。

二、交警非现场行政执法存在的问题

(一)交警非现场行政执法的依据

如前文所述,非现场行政执法在交警执法领域已经形成较为完善的规则体系,但现有规则体系仍存在部分问题,主要问题在于《行政处罚法》规定的部分原则难以直接适用于非现场行政执法。

第一,非现场行政执法存在违反个人责任原则的风险。《行政处罚法》第四条和《公安机关办理行政案件程序规定》第五十条体现了行政法上的个人责任原则。现有法律法规明确规定了公安机关执法时应当明确违法行为人,但在非现场行政执法中存在交警执法的相对人与实际违法人不一致的情形。在实践操作中,由于电子抓拍设备技术水平限制,交警利用电子监控设备采集的图像及视频资料往往仅能确定违法车辆的外部信息而无法准确采集到违法行为人的面部信息从而确定实际违法行为人。在故意遮挡车牌、套牌车,车辆已被盗、被抢,车辆被他人借用等情况下违法车辆所有人或管理人与实际驾驶人不一致,此时交警通过非现场行政执法模式对违法机动车所有人或管理人实施处罚,其违反了行政处罚法的个人责任原则。第二,很难体现惩罚和教育相结合的原则。《行政处罚法》第六条规定了处罚和教育相结合的原则。在非现场执法过程中,执法人员与行政相对人之间没有直接的接触,执法民警不能在给予违法行为人行政处罚的同时直接教育行政相对人,非现场行政执法模式事实上省略了直接教育相对人的步骤。

(二)交警非现场行政执法的应用领域

以上海为例,截至2021年11月,交警执法领域可以适用非现场执法的事项有47种,上海市公安局交通警察总队2019年向社会公示的执法事项共38项,包括“机动车违反规定使用专用车道的”“机动车违法停车”等违法行为。目前,交警非现场行政执法应用事项的现实问题体现在“行人闯红灯电子设备抓拍”上,主要包括:其一,违法行为人匹配率低。由于电子监控抓拍设备的技术限制,抓拍到违法行为人五官完整的高清圖像难度较大,加上疫情期间行人戴口罩出门、恶劣天气影响设备清晰度等因素,导致行人闯红灯抓拍设备难以抓拍到违法行为人五官完整的高清图像。尤其2020年新冠疫情暴发以来,由于疫情防控要求行人佩戴口罩出门成为常态,“行人闯红灯电子设备抓拍”抓拍的图像与违法行为人匹配率大大降低。其二,外地违法人员处罚成本高。一般非机动车及行人交通违法处罚数额较小,如果确定违法人员为外地人员,交警督促跟踪其处理违法行为的成本过高。

除具体执法事项的问题外,目前交警非现场行政执法的应用范围缺乏法律法规依据。以上海为例,交警执法领域可以全过程适用非现场执法的范围与本市适用简易程序处理的交通违法行为范围相一致,通常为罚款不超过200元的交通违法行为。但是非现场执法处理的案件限定为适用简易程序处罚的违法行为这一范围并没有相关法律法规依据。

(三)交警非现场行政执法的设备与设置

1.监控技术设备涉及的问题

第一,电子监控设备具有客观准确率低的缺陷。由于技术限制和各地发展水平不一,再加上设备工作环境不稳定等多种因素,交通监控设备的准确率和客观性存在缺陷。恶劣天气等不确定因素也会影响交通监控抓拍设备的准确率。第二,监控设备依法检定环节不够严格。根据《中華人民共和国计量法》的规定,交警部门使用的电子监控设备属于高科技产品应当列入强制检定的目录。但在实践中,由于交通监控设备的日常维护、检测没有明确的期限标准规定,部分地区的交通管理部门并未定期对电子监控设备进行维护、检测,这些因素都会导致设备误差增大。第三,设备设置不合理。目前立法没有对电子监控设备设置的标准进行明确的规定。《道路交通安全违法行为处理程序规定》第十六条仅对设备设置做了原则性的规定。《公安部关于规范使用道路交通技术监控设备的通知》(公通字[2007]54号)对设备设置点位做了较为具体的规定。但是,《通知》中对设备设置点位限定的“危险路段”“交通事故以及严重违法行为多发”“交通秩序混乱”“机动车流量较大”等属于不确定法律性概念,并没有规范对其确定主体、确定标准等进行明确规定,对于设备设置点位选择及设备设置、密度设置等公安机关具有较大的自由裁量权。电子监控设备的设置地点、数量、间距等可能涉及公民隐私权等权利的保护,设备设置应更多地考虑公众参与和严格程序的设置。

2.平台运行中存在的问题

第一,交通安全综合服务管理平台作出的行政处罚决定书缺少办案民警的签字。《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四十四条第一款第四项和《行政处罚法》第五十二条第二款都规定了行政处罚决定书应当由执行处罚的民警签字。相对人通过平台确认处罚并支付罚款的,可以打印行政处罚决定书。但是此时的行政处罚决定书一般不会有办案民警的签字。目前,行政处罚法及相关立法中没有关于电子处罚决定书效力的规定,但与传统行政处罚决定书相比,电子处罚决定书缺少办案民警的签字,其由处罚单位电子签章或者统一编号证明其合法性和有效性。但目前对于电子处罚决定书的格式、效力并没有统一规范进行规定。实践中也存在复议机关因为电子处罚决定书没有办案民警的签字而认定该“非现场处罚”违反法定程序,并作出撤销处罚、责令重作的决定的情况。实践中法官对这一问题的处理也没有统一的做法。这实质上减损了相对人申请行政复议和提起行政诉讼的权利,限制了行政相对人寻求救济权的途径。第二,当事人在平台上根据提示处理违法行为,缴纳罚款并打印行政处罚决定书的,不能认为当事人承认其违法事实并认同处罚结果,更不能推定其放弃申请行政复议和提起行政诉讼的权利。实践中,许多情况下相对人并不是同意违法事实才接受处罚,例如,相对人必须依据处罚决定书才可以向法院提起行政诉讼,相对人只能缴纳罚款并打印处罚决定书或者相对人急于消除记分等情况下相对人并不认同违法事实。

(四)交警非现场行政执法的管辖

在实际操作中,交通违法行为的管辖为违法事实的发生地的公安机关实施处罚。《行政处罚法》修改后,规定部门规章可对行政处罚的管辖作例外规定。交通领域的部门规章《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五条对交通违法行为的处罚的管辖作出例外规定,不仅给予了机动车注册地的公安机关交警部门权限,还对非现场执法发现的违法行为进行了具体规定。上海市自2020年《程序规定》修改以来,开始适用在上海市任何一家交警大队和各分局的“综合窗口”中,对非机动车的违法行为进行异地处置。

交警非现场行政执法在管辖方面仍存在一定问题,以上海为例,电子监控设备记录的违法行为一般由设备设置主体管辖。市、区甚至街镇一级都可以建设交通技术监控设备,但是街镇一级仅有权提出设备设置点位需求及提供资金支持,其设备运维、数据收集和处罚违法行为仍然属于区公安机关的管辖范围。市级公安机关安装的电子监控设备,处于在区级公安机关的地域辖区内,设备所抓拍、收集的违法违规行为,如按违法违规行为发生地管辖,应由区公安机关管辖,但按照设备管理主体则应由市级公安机关管辖。市、区公安机关管辖都不违反相关法律规定,但是其管辖主体关系到相对人申请复议或者提起行政诉讼的被申请人或者被告的确定。实践中,主要按照设备设置主体来确定管辖主体,行政机关没有给相对人以选择权,其存在一定缺陷。

(五)交警非现场行政执法的实施

1.实施主体

交警非现场行政执法的实施主体包括操作、维护设备的人员,审核、录入违法数据的人员等传统执法人员之外的工作人员。前述人员的资质、数量、编制等问题尚没有明确的规定。对违法行为数据进行技术审核和法律审核这一步骤实际上替代了传统执法中执法人员调查取证、确认违法行为的步骤,技术审核与法律审核的人员是否需要具有执法资格的人员担任,是否需要两名以上人员等问题涉及相对人权利保护。如果按照非现场执法中对相对人权利保护不得低于传统执法的标准,技术审核与法制审核的人员则应当具有行政执法资格并且需要两人以上同时审核。但是在实践中,由于技术审核和法制审核的人员需求量巨大、行政执法人员相关技术知识缺失等原因,公安交通管理部门一般会通过招聘、考试等方式雇用不具备执法资格的人员作为警务辅助人员进行数据审核和录入。雇用不具有执法资格人员进行技术审核与法制审核实际上降低了相对人权利保障标准。

2.实施程序

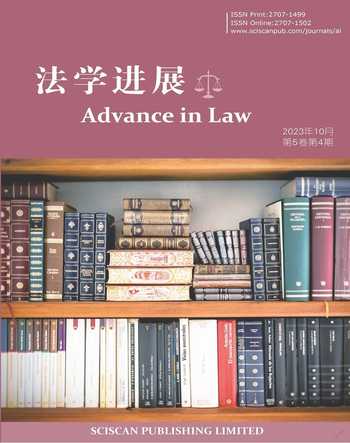

交警非现场行政执法主要分为两个阶段:第一阶段是调查取证。通过电子监控技术设备对交通违法事实进行收集、固定,并通过技术审核和法制审核两级审核后,非现场手段收集的违法行为资料可作为行政处罚的证据。第二阶段是实施处罚。通过平台处理的交通违法行为一般为适用简易程序处理的违法行为。现行《行政处罚法》未对非现场行政执法的实施程序进行规定,《上海市道路交通管理条例》第二十七条对公安机关非现场行政执法的实施程序作出一定规定,主要针对第二阶段即实施处罚的规定。目前没有相关立法对第一阶段设备收集、固定违法事实的实施程序作出规定。以上海为例,交警非现场执法的基本流程如图1所示。2016年,上海市启用“电子警察违法抓拍即时告知系统”,即当电子监控设备抓拍到交通违法行为时,系统马上给机动车所有人发送涉嫌违法通知短信,但是只有注册了“交通安全综合服务平台”或“交管12123”手机App并且绑定了其机动车的相对人才能即时收到非现场设备抓拍的相关违法信息的短信,其实质上有利于行政机关在非现场执法模式下告知义务的行使,进一步保障了相对人的知情权,但是即时告知的范围相对狭窄。通过对交警非现场执法实施程序的梳理,发现交警非现场执法实施程序存在一定现实问题。

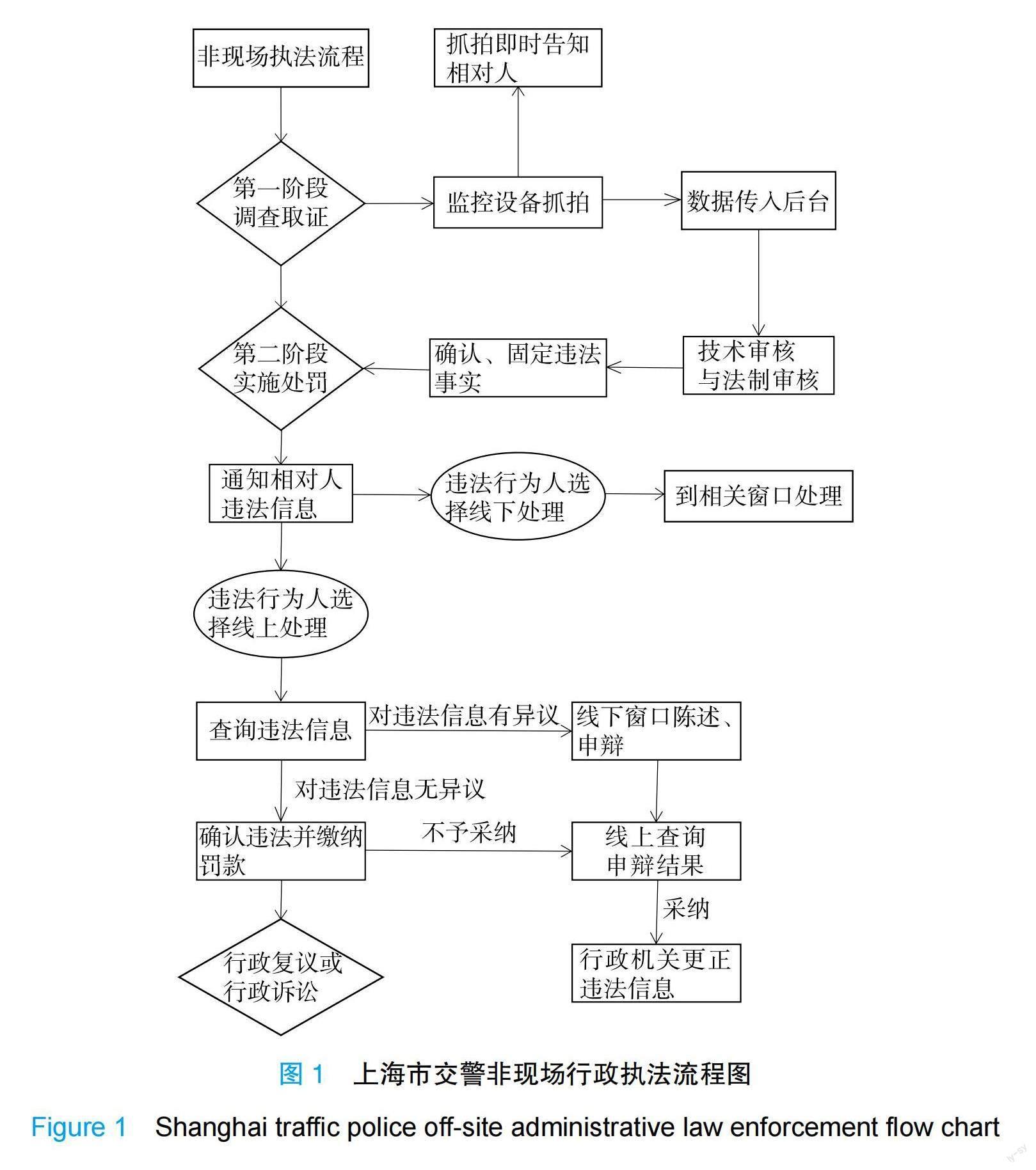

第一,行政相对人的陈述、申辩权受到压缩。陈述、申辩权作为行政相对人一项不可侵犯的程序性权利,不应受到任何形式的缩减。但是,行政相对人的陈述、申辩权在交警非现场行政执法过程中容易受到压缩和侵占。目前,处罚阶段是传统处罚与平台处罚相结合。如果相对人选择平台处罚,当事人根据“交通安全综合服务平台”或“交管12123”手机App提示的操作流程处理违法行为,如图2所示,如果当事人对违法行为有异议,其只能线下行使陈述、申辩的权利,这种情况下并不能完成全流程的非现场执法。只有在当事人选择确认业务须知(即表示对违法行为无异议)时,才能完成全流程的非现场执法。当事人通过平台处理处罚流程包括:“确认业务须知——选择机动车——违法記录确认——接受处理/缴费”四个环节,缺少线上行使陈述、申辩权利的环节。虽“业务须知”中表明“如对违法事实有异议,请前往违法发生地公安交通管理部门办理”,但平台并没有明确提示当事人享有陈述、申辩的权利,也未明示确认“业务须知”即表示对陈述、申辩权的放弃。当事人对电子监控设备抓拍的交通违法行为有异议时,须到违法行为发生地的公安机关办理,这无疑增加了行为人线下处理的成本。传统处罚模式下,执法人员向相对人说明理由后,当事人可以直接行使陈述、申辩权,与传统执法模式相比,非现场执法模式下当事人陈述、申辩权易受到压缩、侵占。

第二,证据认定流于形式。《行政处罚法》第五十一条规定,行政机关适用简易程序实施处罚的前提为证据证明应达到违法事实确凿的标准。《行政处罚法》第五十四条要求公安机关取证“必须全面、客观、公正”,并在必要时“可以进行检查”。实践中,交警非现场行政执法的范围与适用简易程序实施处罚的范围相一致。这就需要交警利用非现场手段收集的证据证明力度也应达到目前法律法规要求的标准。《道路交通安全法》规定交警可以直接根据电子监控设备记录的资料对相对人进行处罚。但有些情况下,仅依据交通技术监控记录资料即监控设备抓拍的违法图片或视频并不能达到“违法事实确凿”程度。尽管《行政处罚法》第四十一条规定只有经过技术审核和法制审核,交通技术监控记录资料才可以作为证据使用,但通过两级审核的电子资料通常是在设备过滤的基础上进行的,再加上审核标准未完全统一、审核人员法治水平不一等因素,调查取证环节更多变成了人工比对图片或视频的过程,而缺少了执法人员根据自己的职业知识和素养、经验调查取证的过程,使证据认定流于形式化。

3.处罚适用

与传统执法相比,非现场执法存在处罚密度过高,“缺席处罚”,记分落实难等问题。第一,处罚密度过高。与传统执法相比,电子监控技术设备持续对违法行为进行监控,每天通过非现场设备发现的违法行为数量剧增,相应的行政处罚作出次数也增大。交通技术监控设备收集违法事实大幅度提高了相对人被处罚的概率,直接减损相对人的人身权、财产权等实体权利。第二,“缺席处罚”缺少法律规范依据。根据《行政处罚法》四十一条和《道路交通安全法》第一百一十四条可以看出,法律规定交警执法人员可以仅依据交通技术监控记录资料确定违法事实并实施处罚。行政机关借助平台对相对人实施行政处罚时,行政相对人并不在场,相当于“缺席处罚”。目前对于“缺席处罚”的合法性及程序并没有法律规范依据。第三,记分落实难问题。实践中记分落实难的问题也较为突出,如前文所述,由于非现场执法存在实际驾驶人与车辆所有人或管理人不一致的问题,所以如何确定被记分人也变得较为棘手。这一缺陷给所有人、管理人逃避记分而找人代为扣分留下空间,容易滋生买卖记分等违法行为。

三、交警非现场行政执法的完善

(一)细化交警非现场执法相关法律规范

在《道路交通安全法》中以基本规范的形式细化非现场执法内容。第一,通过明确非现场执法定义、告知形式和程序、设备的设置布局等基本条款来保证非现场执法的正当性,确保非现场执法中相对人权利保护标准不低于传统执法。第二,增加对非现场执法中直接影响相对人权利义务的环节加以限制的规定。例如,增加通过平台实施非现场行政处罚时必须通过一定途径告知相对人享有陈述、申辩权的条款,并规定相对人可以进行线上陈述、申辩;对确认实际违法行为人以及车辆所有人如何承担的法律责任等内容进行补充细化并予以必要解释。第三,在法律法规中明确非现场执法证据收集、设备操作、后台系统建设、技术和法制审核的程序、警务辅助人员雇用等其他内容。例如,增加平台实施处罚应明确电子行政处罚决定书具有电子签章及统一文书编号即为合法有效的行政处罚决定书,相对人可以对其申请行政复议或提起行政诉讼等问题。

(二)交警非现场行政执法应用领域的明确

交警非现场行政执法的执法事项种类多且比较全面,执法事项范围处于动态调整的状态。对于“行人闯红灯电子设备抓拍”的完善:第一,在电子监控设备无法抓拍到清晰图像的情况下,可以减少非现场执法的适用,并加强对抓拍图片和视频的审核。例如,在疫情防控期间,行人佩戴口罩使违法行为人匹配率降低。这一情况下,可以加大传统执法力度,适当减少交通监控设备抓拍频率。在恶劣天气等情形下,可以一定程度上放宽审核标准。第二,对于外地违法人员的处罚,可以加强各省市间的数据共享,将违法行为人信息及违法事实证据移送至违法行为人户籍地或住所地,协助当地交警对违法行为人进行处罚。对于交警非现场行政执法范围的确定,需厘清非现场执法适用范围与简易程序的区别与重合的范围,制定或修改相关法律规范对适用非现场执法的范围及外延进行明确。

(三)交警非现场行政执法设备与设置的完善

1.监控设备问题

第一,重视提高设备稳定性和准确性。一方面,从技术上提高设备稳定性和准确性。公安交警部门可以与相关技术开发公司合作,邀请相关研究人员,根据实践经验更新和完善交通监控设备抓拍技术。另一方面,可以通过设置合理的执法措施来减轻技术误差带来的副作用。目前可以通过赋予执法人员一定误差内的裁量权和设备异常预警制度来完善前述问题。赋予执法人员一定误差内的裁量权的基础是有合理且明确的设备误差范围,执法部门组织设备开发人员以及相关专家和科研人员,研究确定合理的设备误差范围,并制定相关执法指南及执法裁量基准;设备异常预警机制在交警非现场行政执法中已经开始适用,但是对于预警的情形、理由等当前并没有明确的规范予以规制,可以制定统一设备预警机制适用指南对其流程、事项、条件进行统一规定。第二,精准选取设备设置的点位。可以在相关法律解释中明确目前立法中不确定性法律概念的内涵和外延。公安交警部门在设备设置位置选择时更多地听取公众意见。

2.平台操作问题

第一,明确平台所形成的行政处罚决定书合法有效。尽快解决电子行政处罚决定书的电子签章以及处罚决定书统一编号问题。相关法律规范应当增加规定具有电子签章及决定书统一编号的即为正式的行政处罚决定书并明确规定行政相对人可以对非现场执法做出的行政处罚决定书提起行政复议和行政诉讼。

(四)交警非现场行政执法实施的规范

1.实施程序

(1)保障相对人陈述、申辩权。首先,平台处罚程序中加入线上书面陈述、申辩的程序。行政机关可以与技术开发公司合作研究增加线上陈述、申辩程序,在平台实施处罚的程序中“业务须知”之后,加入当事人“电子申辩”的环节,当事人对违法行为有异议的,可以通过平台上传陈述、申辩理由及相关证明材料以实现“电子申辩”,为当事人提供便利。在目前缺少“电子申辩”程序的情况下,“业务须知”中也应该明确提示当事人有陈述、申辩的权利及对“业务须知”确认即表示放弃陈述、申辩的权利。其次,现有立法对陈述、申辩的规定主要是针对传统执法,而非现场执法中关于相对人如何实现陈述、申辩权,没有专门的立法规定。可以在相关立法中增加非现场执法中告知当事人依法享有的陈述、申辩权利及行使途径的程序性要求的规定。

(2)降低人工审核证据的技术依赖。由于技术设备的准确与高效,在实践中交警执法人员可能更加依赖技术设备判断而使人工审核流于形式,对于技术依赖问题欧盟国家明确规定操作相关非现场执法设备或系统的人必须“有权力和有能力质疑其系统做出的自动化决策且应经常表达对自动化决策的异议”。这就要求交警在非现场行政执法中负责技术审核与法制审核的警务辅助人员必须接受专业的培训与考核,具备一定判断与质疑违法行为的专业能力与经验。

(3)全面落实行政执法责任制。加强非现场执法过程中对执法人员的监督,明确执法工作人员的责任。在信息审核、告知、处罚、违法信息发布等方面,应当以法规的方式予以明确。如有未按立案标准立案、未及时告知、发布违法信息、未按自由裁量原则予以惩处的,应当对有关工作人员进行问责。

2.处罚适用

(1)动态调整行政处罚的标准,对刑罚的密度不平衡进行调整。马颜昕认为,应建立一个动态调整制度,以弥补因不在现场执法而造成的处罚密度不平衡。行政处罚标准的动态调整制度意味着“法律法规在设定行政处罚额度时,不必再局限于条件、行为、情节、结果等固定指标,还应该加入处罚概率、经济发展情况等可变指标,从而使得行政主体在进行法律适用时,可以根据当时的情况进行裁量”。这种可以改变的指标,其确定过程具有增大行政机关的裁量权的可能。可以通过制定裁量基准来防止行政机关滥用裁量权。除此之外,交警非现场执法过程中应当更加注重柔性执法,进一步推进“首违不罚”制度,对交通安全影响轻微、违法原因可理解的显著轻微违法行为可以依法从轻或减轻处罚。

(2)解决记分落实问题。交警非现场行政执法中发挥记分的作用首先需要确定实际违法行为人,这样也可以一定程度上抑制买卖记分的违法行为。技术方面,可以进一步开发交通监控设备人脸识别技术,在交通监控设备抓拍违法车辆的同时,根据人脸识别技术识别实际驾驶人,对实际驾驶人实施处罚。目前技术水平有限,则可以通过调整处罚制度来完善这一問题。余凌云教授在其文章中提到针对这种情况可以引入“分别处罚制”,即对实际驾驶人与车辆所有人、管理人分别处罚。对能确定实际违法人的,对实际违法人进行行政处罚与交通违法记分,同时对机动车所有人或管理人因没有尽到管理义务而进行通报批评,并可以通过规定一定期限内车辆违法超过一定次数即对其实施行政处罚,这样的措施可以督促车辆所有人和管理人积极履行车辆管理义务,也可以一定程度地打击买分卖分的行为。

四、小结

随着非现场行政执法在交警执法领域的适用越来越普遍,在享受非现场执法带来积极作用的同时,也不能忽视非现场行政执法这一新兴执法模式对相对人权利的减损以及对行政程序的压缩,通过对目前交警非现场行政执法实施以来出现的现实问题的梳理和总结,找到非现场执法的痛点、难点并提出针对性的现实可行的完善方案,使交警非现场行政执法依法、合理、有效地进行。

Studies on the Problems and Improvements of Off-site Administrative Law Enforcement of Traffic Police

Du Qianqian

Shanghai University of Science and Law, Shanghai

Abstract: After the amendment of the Administrative Penalty Law in 2021, the new Article 41 was added specifically for off-site enforcement. and the rule system of off-site administrative law enforcement of traffic police was further developed and perfected. However, in practice, there are still practical problems such as insufficient basis for off-site administrative enforcement by traffic police. unclear jurisdiction, unreasonable equipment settings, unclear qualification and number of implementation subjects, and lack of implementation procedures. The aforementioned problems can be solved from both technical and legal aspects. Specific improvement measures include: refining relevant legislation, clarifving application fields. improving equipment and settings, and regulating the implementation of off-site law enforcement.

Key words: Off-site administrative enforcement; Traffic police enforcement; Administrative penalties; Electronic monitoring equipment