全生命周期下农村土地整治碳核算及低碳整治策略

2023-12-06王智远李晓华吴馨璨王江艳李佳芹

王智远 李晓华 吴馨璨 王江艳 李佳芹

安顺学院,贵州 安顺 561000

0 引言

当前,全球气候变暖日趋加剧。如何有效减少温室气体排放、减缓气候变暖,推进绿色、低碳、循环发展,是新时期摆在世界各国面前的一项重要任务和紧迫课题。多个国家相继加入应对气候变化和降碳减排的行列,我国更是高度重视并积极探索降碳减排发展路径,充分彰显了大国担当。党的十九大报告指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,体现了中华民族伟大复兴百年梦想的战略新高度[1]。党的二十大报告提出,“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”“推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”“推进生态优先、绿色低碳发展”。

联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)指出,当前导致全球气候变暖的主要原因是化石燃料的大量燃烧和非持久性的土地利用等人类活动[2-3]。农村土地整治作为典型的土地利用活动,对自然界的碳循环过程有直接影响[4-5]。目前,关于农村土地整治的研究较多,但相关研究缺乏系统性。Polat 等[6]采用多目标抽样法,对比分析土地整治前后能源消费结构的变化;Hiironen等[7]采用替代成本法,估算分析整治周期内能源消费变化导致的碳排放效应转变;谭梦等[8]、钟学斌等[9]采用线性规划及抽样分析法,研究整治区土壤及植被碳密度变化;张中秋等[10]采用定量分析方式,通过建立土地整治与能源碳效应关系来分析区域整治碳排放强度。已有研究大多局限于土地利用,关于土地整治碳效应及碳平衡的分析研究较为欠缺。因此,土地整治项目碳效应和碳平衡并推进土地低碳整治是当前研究的重点。笔者基于全生命周期视角,采用系数法、定额测算法及生态系统类型法,从土地利用结构调整、工程施工、土地利用方式转变等方面对贵州省某土地整治项目进行碳效应及碳平衡的实证分析,并提出区域土地低碳整治举措。

1 项目区概况

项目区位于贵州省安顺市某镇,地处东经101°19′41″~101°34′33″、北纬24°01′59″~24°14′55″,属亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨量充沛,年均气温18.3 ℃,年均日照时间1 310 h,年均降水量1 296 mm。项目区以黄壤土为主,土壤有机质质量分数超过5%,土壤受淋溶作用影响较强,盐基饱和度低且酸度大。项目区土地利用情况如表1所示。

表1 项目区土地利用情况

2 数据来源与处理

研究数据来源于《2006 年IPCC 国家温室气体清单指南》[11]《中国能源统计年鉴》《***土地开发整理项目预算定额》《**镇**等(2)个村土地整理项目初步设计报告》《**镇**等(2)个村土地整理项目预算书》,以及土地整治项目碳效应测算相关文献,主要包含项目区整治前后土地利用结构调整数据、农作物产量与种植面积、各类整治工程量、能源耗费量、不同整治要素碳效应系数等。

项目所用物料及能源量依据《**镇**等(2)个村土地整理项目初步设计报告》中总工程量、机械台班数并结合工程预算定额标准逐步换算求得,土壤、植被碳密度参数及各类能源、物料、农业生产投入的碳效应系数均参考已有研究成果,土地利用结构调整及农作物产量变化等数据通过对比分析项目实施前后的相关数据及预期报告获得。

3 研究方法

3.1 全生命周期理论基本思想

全生命周期理论一般指对产品管理实现从需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、回收再利用处置的全周期信息全覆盖[12]。该理论注重对全过程要素的动态监管,能较大程度地加强对产品信息的掌控及提高生产策略调整的及时性与准确性。此次研究在一定程度上弥补了以往研究仅以项目施工等单要素层面为分析重点的缺陷,以农村土地整治全生命周期为研究视域,从全周期各阶段不同碳效应要素出发来分析项目区土地整治碳效应及碳平衡,并对其低碳整治举措进行研究。

3.2 研究思路与技术路线

此次研究采用文献研究法分析总结国内外关于土地整治碳效应及碳平衡测算原理与方法的研究现状、取得的成果及存在的不足;采用定额测算法、系数法、生态系统类型法等建构农村土地整治项目碳效应测算方法体系,并采用案例分析法对其进行实证检验;通过方法体系构建及实证分析,提出研究区域土地低碳整治优化策略。主要分析思路和技术路线如图1所示。

图1 分析思路和技术路线

3.3 农村土地整治碳效应测算方法

3.3.1 土地利用结构碳效应测算方法

采用生态系统类型法,基于土地整治对区域土地利用类型的改变程度进行土地利用结构碳效应测算分析。此次研究项目以小区域土地整理工程为核心,不涉及碳密度性质的改变,因而从项目预期设计中的土地利用类型变化来分析土地利用结构碳效应,通过整治地类面积变化及相应土壤与植被碳密度测算土地利用结构调整下区域碳储量的变化。测算公式为

式(1)中:Cv为项目区土地整治前后碳储量变化总量,Ca为项目区土地整治后碳储量,Cb为项目区土地整治前碳储量,Si为第i种地类整治前后的变化面积,Csi及Cpi为第i种土地利用类型土壤碳密度和植被碳密度。项目区各土地利用类型的土壤及植被碳密度参数参照已有类似区域研究数据[13-14]确定。

3.3.2 工程施工碳效应测算方法

农村土地整治工程施工对项目区碳循环影响最为剧烈,其一是工程施工的机械能源投入,其二是项目区建设物料的使用,其三是机械台班及其他单项工程中的人员活动。通过定额标准测算相应要素碳排放量:机械能源包括汽油、柴油、电力,在其使用及生产中都会产生一定量的碳排放;建设物料包括水泥、钢材、块石等,此类物料在生产过程中通过耗费能源等要素产生碳排放,在此将其转化为物料碳排放系数进行测算;对于人工活动碳排放主要体现在呼吸及相关工作方面,在此通过相关研究系数进行计算。测算公式为

式(2)中:Ce为农村土地整治项目工程施工碳排放总量,Uei、Umi为整治项目第i种能源及物料的耗费量,Cei、Cmi为整治项目第i种能源及物料的碳排放系数,P为整治项目施工所投入人工量,Pc为人员碳排放系数。此次研究所使用的能源、物料及人员碳排放系数参考已有相关研究数据[14-16]整理求得。

3.3.3 土地利用方式碳效应测算方法

农村土地整治对项目区土地利用方式碳效应的影响主要体现在以下两方面:①整治工程提高区域土地利用效率、改善种植方式及条件,从而影响区域农田生态系统碳循环;②整治后,对基础设施等条件改善之后的土地追加农业生产要素投入,如机械、农膜等,此过程将产生一定碳排放。针对农田生态系统碳汇,此次研究结合项目区整治前后相关农作物产量及其种植面积的变化进行测算。测算公式为

式(3)中:Cc为项目区农作物总变化产量的碳汇量,Yi为项目区第i种农作物变化产量,Cci为项目区第i种农作物单位产量碳汇量;Wi、Hi、CRi为第i种农作物平均含水率、经济系数及碳吸收率。相关参数参考已有的文献数据[14,16-17]。

针对农业耕种活动碳排放,此次研究通过测算整治后各类农耕要素投入(如化肥、农药等)的数据,结合相应碳排放系数计算最终农业耕种碳排放。测算公式为

式(4)中:Cf为项目区整治后农业耕种活动碳排放总量,Cfi为项目区第i类农耕要素碳排放量,Fi为第i类农耕要素投入量,Fci为第i类农耕要素碳排放系数。相关系数通过借鉴已有相关研究确定[16,18]。

3.4 农村土地整治碳平衡测算方法

项目区不同程度碳效应要素在时间的推移下不断循环、中和,最终实现区域整治碳平衡,这也是小区域土地整治对国家“双碳”目标下碳中和目标的一种诠释。此次研究采用熵值法,以年度为单位,结合以上4种碳效应分析结果来测算项目区土地整治碳平衡所需要的时间尺度,以此反映区域土地整治生态碳循环扰动强度。测算公式为

式(5)中:Tb为项目区土地整治碳平衡时间尺度,Ce为农村土地整治项目工程施工碳排放总量,Cv为项目区整治前后碳储量变化总量,Cc为项目区农作物总变化产量的碳汇量,Cf为项目区整治后农业耕种活动碳排放总量。

4 农村土地整治碳效应测算及分析

4.1 土地利用结构调整碳效应

根据土地利用类型变化情况及上述相关测算方法,求得项目区整治土地利用结构碳效应值(未纳入整治项目的地类未进行分析),具体如表2 所示。该项目所造成的土地利用结构碳效应总量为1 231.24 t。耕地面积总量增加32.44 hm2,相应土壤及植被碳储量增加3 347.81 t,以旱地为主,其土壤及植被碳储量增加2 248.73 t;农村道路修建增加1.01 hm2,相应土壤及植被碳储量增加36.27 t;水域及水利设施用地未进行调整,其碳效应值变化为0;其他土地面积减少33.45 hm2,以田块归并下田坎减少为主,相应土壤及植被碳储量减少2 152.84 t。项目区土地整治后的碳汇效应与不同碳密度性质的地类变化紧密相关。当项目区以耕地与植被碳密度较大的地类增加为主时,相应的碳汇效应整体增加;而当交通运输用地增加时,其碳储量变化不明显。

表2 项目区整治前后土壤及植被碳储量变化情况t

4.2 工程施工碳效应

由表3 可知,项目区整治工程施工总碳排放量为2 339.61 t,其中能源消耗包括汽油(0.01 t)、柴油(3.67 t)及电力(3.50 t)使用碳排放,物料使用包含块石(19.97 t)、碎石(6.75 t)、钢材(1.99 t)、水泥(786.09 t)、细砂(5.65 t)及标准砖(1 156.54 t)碳排放,项目区人工(355.44 t)碳排放。在工程施工碳排放中,土地平整工程产生碳排放94.21 t,灌溉与排水工程产生碳排放1 077.16 t,田间道路工程产生碳排放1 168.24 t。其中,土地平整工程重点在于人工挖方及填平,其碳排放以人工为主(69.77 t),其机械及物料投入相对于其他两类工程较少;灌溉与排水工程则以水泥及标准砖使用为主,这部分工程注重砖台及水泥建面的构筑,其碳排放量分别为286.59 t、669.53 t;田间道路工程仍以水泥及标准砖使用为主,但其标准砖使用碳效应值低于灌溉及排水工程。

表3 项目区各类工程施工要素投入情况及碳排放效应

4.3 土地利用方式转变碳效应

4.3.1 农田生态系统碳汇

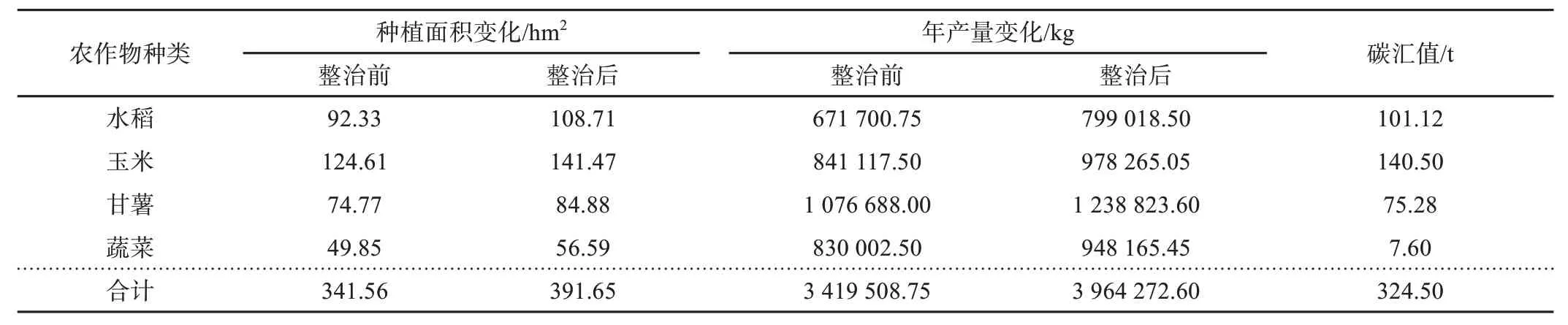

项目实施在增加耕地面积的同时改善了区域耕种条件,提高了土地利用效率,优化了农业生产布局。这部分碳效应主要表现为农作物产量增加带来的碳吸收。项目区主要农作物包括水稻、玉米、甘薯及蔬菜,整治前种植面积分别为92.33、124.61、74.77、49.85 hm2;整治后项目区增加耕地32.44 hm(2包括原耕地整理种植结构调整部分),整治后总种植面积由原来的341.56 hm2变为391.65 hm2,同时土地耕种条件改善使作物产量得到了提高(每667 m2水稻产量提高5 kg、玉米产量提高11 kg、甘薯产量提高13 kg、蔬菜产量提高7 kg)。根据前述农作物含水率、经济系数及相关碳吸收率测算农田生态系统碳汇总量为324.5 t,如表4所示。

表4 项目区农作物种植变化碳汇效应

4.3.2 农业耕种活动碳排放

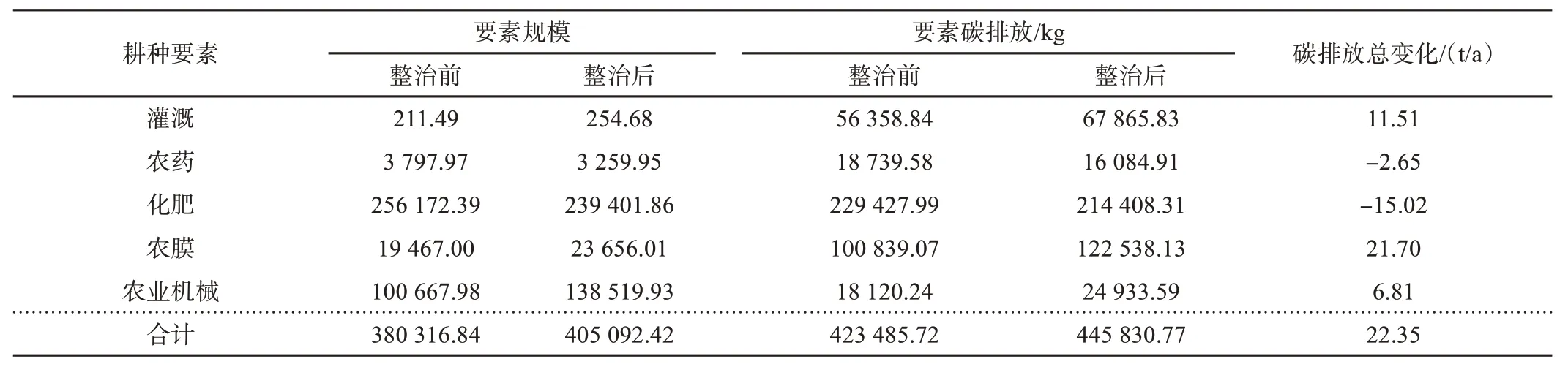

项目实施改善了区域生产耕种条件、增加了耕种面积,从而产生区域农业生产灌溉面积及其他要素投入的年际变化,如化肥、农药、农膜等的使用,同时农业机械化程度也随之变化。根据项目区实地调查及村域相关农业统计数据,结合农业要素区域投入标准,近似测算整治区农耕要素总体年际变化量,并通过整治前后一至二年测算数据对比分析整治项目对区域农耕活动碳效应影响程度。此外,对相关数据测算单位进行归并统一以运用相应测算系数,从而尽可能准确地核算碳排放效应。项目区整治后相关农耕要素规模变化分别为灌溉面积增加43.18 hm2、农药施用量减少538.03 kg、化肥施用量减少16 770.53 kg、农膜使用增加4 189.01 kg、农业机械投入增加37 851.94 kW·h。总体来看,项目区年际耕种活动呈碳源效应,以农膜使用碳排放为主,化肥施用主要呈减少趋势,具体如表5所示。

表5 项目区整治前后农业耕种要素投入及碳排放变化

5 农村土地整治碳平衡分析

由表6 可知,以上述土地利用结构碳效应、工程施工碳效应、土地利用方式碳效应三方面的测算分析为依据进行项目区碳平衡测算分析,采用熵值法求得该项目区生态系统整治后所需要花费达碳平衡的时间尺度为3.67 a。

表6 项目区整治碳平衡测算

通过分析可以了解该农村土地整治项目对项目区碳系统的扰动程度,3.67 a 的平衡时间尺度相对于其他大多数以5 a 起步的碳平衡整治区域较短,说明其扰动程度较好,这受其工程性质的影响。对于工程施工这一主要碳排放源,相关大排放量的要素投入较少,尤其体现在能源方面,如汽油、柴油等,整体上能够减少机械施工碳排放;对于土地利用结构调整碳储量变化,该项目预期设计中着重增加耕地面积,虽然在较大程度上减少了田间坎道,但是长远来看小田并大田下的农田结构优化会推动区域土壤及植被碳储量的整体增加;对于项目后期运行,在提高农作物产量及改善种植结构的情况下尽可能减少农业耕种的碳循环影响。

6 结论及建议

在此研究中,项目区土地利用结构碳储量1 231.24 t,工程施工碳排放2 339.61 t,农田生态系统固碳324.50 t,农业耕种碳排放22.35 t,项目区整治后达碳平衡需要3.67 a。以项目全生命周期不同阶段为架构,以区域低碳整治优化为落脚点,注重工程施工短期效应及后期项目管护长期效应测算农村土地整治碳效应和分析碳平衡的研究方式十分有效。结合土地整治碳效应测算结果,从整治项目全生命周期出发,以初期立项设计—中期实施—后期运行管护的逻辑尺度对区域低碳土地整治提出以下建议。

在项目初期立项及设计阶段,有关部门应强化土地整治项目立项标准对其固碳增汇潜力的要求,同时将项目区整治土壤、植被碳储量变化及项目整治碳效应、碳平衡核算作为可行性研究中的重要环节和指标,优化项目遴选标准,优先选择具有较好固碳增汇潜力的整治项目。此外,还应在设计阶段深化对项目区碳汇主要载体的结构优化及其修复与保护,尤其注重耕地、园地、草地等地类的整治优化,尽可能增加耕地的结构碳汇效应。

在项目中期实施阶段,有关部门在工程施工过程中应倡导使用清洁能源及绿色建材,同时探索就地取材、就地生产等物料获取方式,尽可能减少运输环节碳排放;应优化工程施工技术,减少高碳排能源及物料的投入使用;应优化整治项目工程结构,缩减需要大拆大建等对区域环境影响较为剧烈的项目工程量;应强调因地制宜施工,结合项目区实际,合理安排资金、物料及人员投入。

在项目后期运行及管护阶段,有关部门应推进作物种植结构优化、耕种方式及技术改善,发展立体农业等耕种方式;应调整项目验收及考核标准,着重考核整治项目减碳增汇效应,为后续相关区域土地整治项目的选择及设计提供一定依据;应完善项目运行管护体系,推进项目低碳可持续运行。