旅游景区建设对村落景观的影响研究

——以西双版纳傣族园为例

2023-12-06熊立贤

熊立贤

西南林业大学艺术与设计学院,云南 昆明 650233

0 引言

2021 年国务院印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025 年)》指出,乡村建设对村落环境产生影响,乡村快速发展使村落整体景观与乡村经济发展之间的矛盾愈发明显。这项由上至下的环境整治行动方案也能表明村落保护工作的重要性。

为发展旅游业,西双版纳傣族园(以下简称傣族园)进行了景观建设。为了解旅游景区建设对村落景观的影响并为制订村落保护方案提供依据,笔者以傣族园为例进行研究。笔者选取傣族园进行研究的原因有以下几点:一是西双版纳傣族园有限公司投入资金建设傣族园,且傣族园旅游景区的建设受地方政府的支持;二是傣族园的5 个村寨内的传统建筑保存较为完好,且实行景区与社区一体化运作模式,村民根据景区规定积极维护传统民族建筑;三是其旅游业发展时间长,景区建设程度较高,依靠旅游景区建设挖掘潜在的经济价值。以上因素使西双版纳傣族园成为国内乡村旅游发展较为成功的一个案例,具有较高的研究价值与参考价值。

1 相关概念

1.1 物质景观与非物质景观

景观是指区域内呈现的景象。该景象是物质和空间的综合体,其中也包括人的行为。因此,区域内的景象可分为以材料、形式所构成的物质景观和以人的行为、思想所构成的非物质景观。

1.2 乡村、经济与旅游的关系

乡村所具备的大片自然环境是其发展旅游业的基础。因此,环境良好的村落发展旅游业相比于发展其他产业更具优势,且其经济发展水平也会更高。

2006 年,杨勇[1]通过研究得出了我国将旅游业作为经济发展中的一项支柱型产业所需要的环境还不够成熟的结论。2009年,生延超等[2]研究认为,地方经济没有充分发挥旅游业所具有的上下游产业的拉动效应,旅游业发展对区域经济的推动作用较小,而区域经济发展所形成的经济环境却有利于旅游业的发展。2013 年,曾国军等[3]估算了我国31 个省(自治区、直辖市)2000—2008 年的旅游产业增加值,证实了旅游拉动效应可以有效带动经济发展。这些有关旅游业与经济之间耦合关系的研究,能在一定程度上证明经济在为旅游业的发展提供环境,发展旅游业也是带动区域经济增长的有效途径。

2 傣族园概况

西双版纳傣族自治州位于云南省南部,邻近国境线,受印度洋西南季风和太平洋东南季风的影响,属热带季风气候区。傣族园位于西双版纳傣族自治州景洪市橄榄坝,是澜沧江到湄公河旅游线的重要旅游区。傣族园内的5 个村落是国内现存较为完好的傣族村寨,分别是曼将村、曼春满村、曼听村、曼乍村及曼嘎村。其中,曼春满村与曼乍村分别入选第一批与第二批中国传统村落名录,属传统村落;曼将村、曼听村、曼嘎村没有入选第一至六批中国传统村落名录,可称为自然村或自然村落。

3 发展旅游业后傣族园物质景观的变化

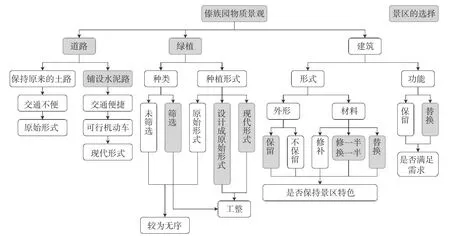

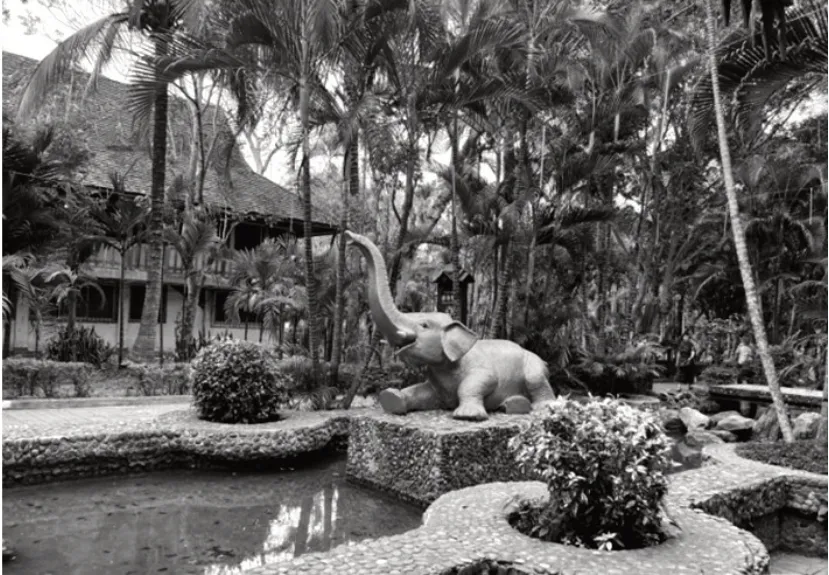

景区建设对傣族园内物质景观的影响具有潜移默化与不可逆的特点。为了同时满足村民在现代社会生存、社交等方面需求和对传统建筑保护的要求,当地对道路、绿植、建筑等进行了重建或维护(见图1)。

图1 景区物质景观改变路线

3.1 基础设施的变化

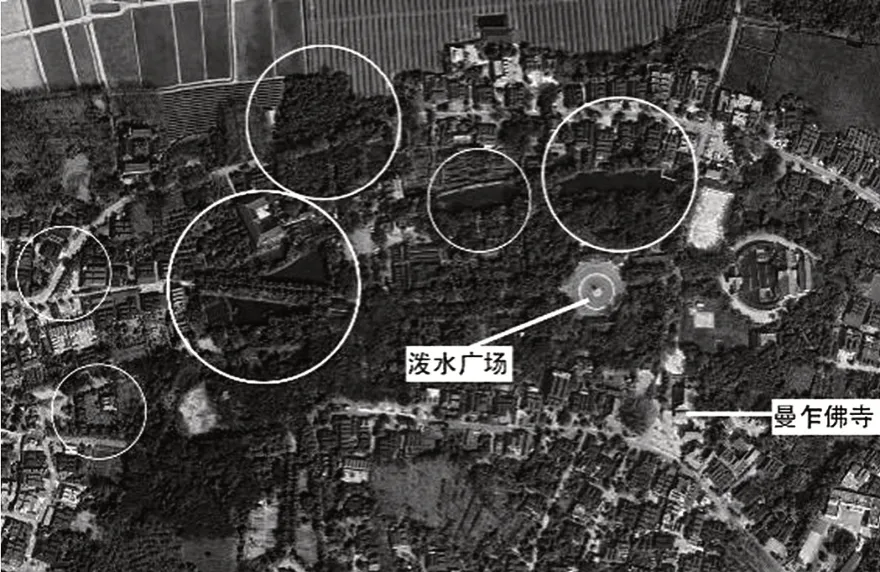

傣族园项目建设主要分为三期,一期工程完成的时间(1999 年8 月1 日)也是傣族园开园的时候,园内的基础设施已初具规模。其中,包括满足当地居民和游客基本生活需求的地下水管铺设、道路铺设和电缆架设等,为游客提供服务的迎宾区、购物区、餐饮区和泼水广场等建设。道路形式较为统一,大部分的景区干道为建设前的土路改造成硬质铺装材料的水泥路(见图2)。

图2 傣族园道路图

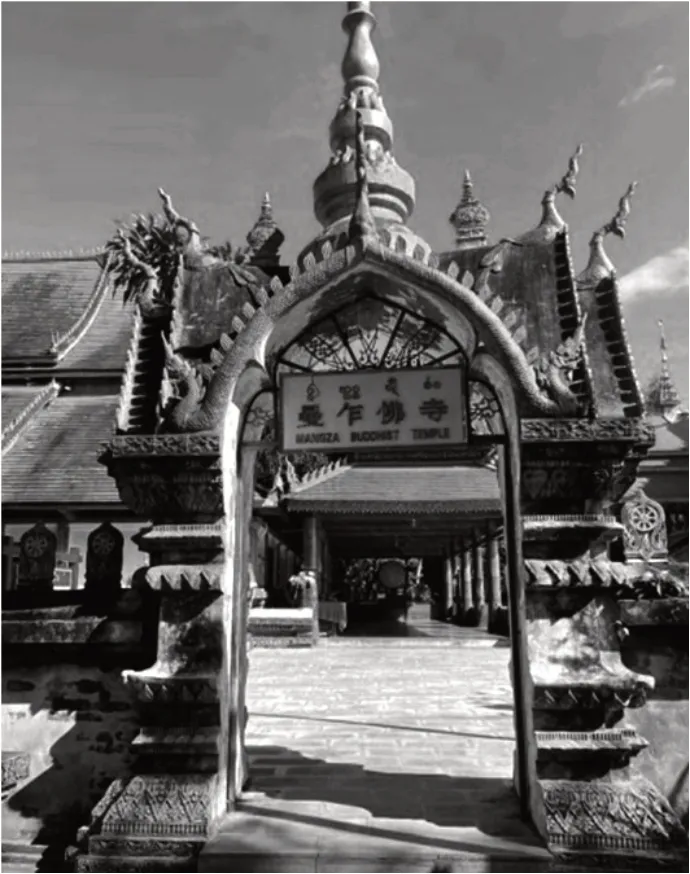

二期与三期工程则是完善景区内的配套设施,建成了大型游乐园,对泼水广场、景区道路等设施进行了改造。傣族园大门、曼乍佛寺、泼水广场及其周边景观节点以水泥、透水砖、卵石对路面进行铺设(见图3至图6)。

图3 曼乍佛寺

图4 傣族园大门

图5 泼水广场卵石铺地

图6 曼春满佛寺

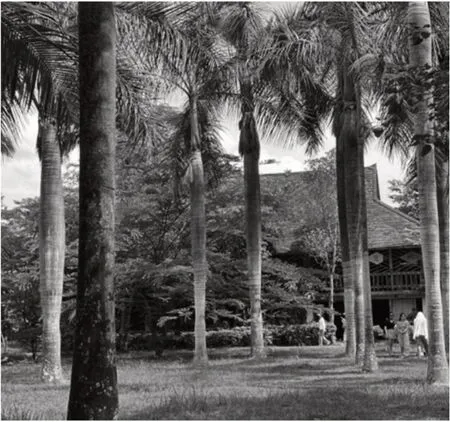

3.2 植被的变化

傣族园无偿为社区居民提供花苗,并派技术员传授村民相关的园艺知识。为保证绿化效果,当地社区居民主要种植生命力强、适应性强的花苗。同时,为保证景区景观建设效果,技术员会指导社区居民将花苗栽植于路边或水体附近(见图7),以确保当地植被观赏性符合当地居民和游客的要求(见图8、图9)。

图7 傣族园植物分布图

图8 傣族园内传统竹楼前的绿植

图9 傣族园内金象报春景观池边的绿植

3.3 民居的变化

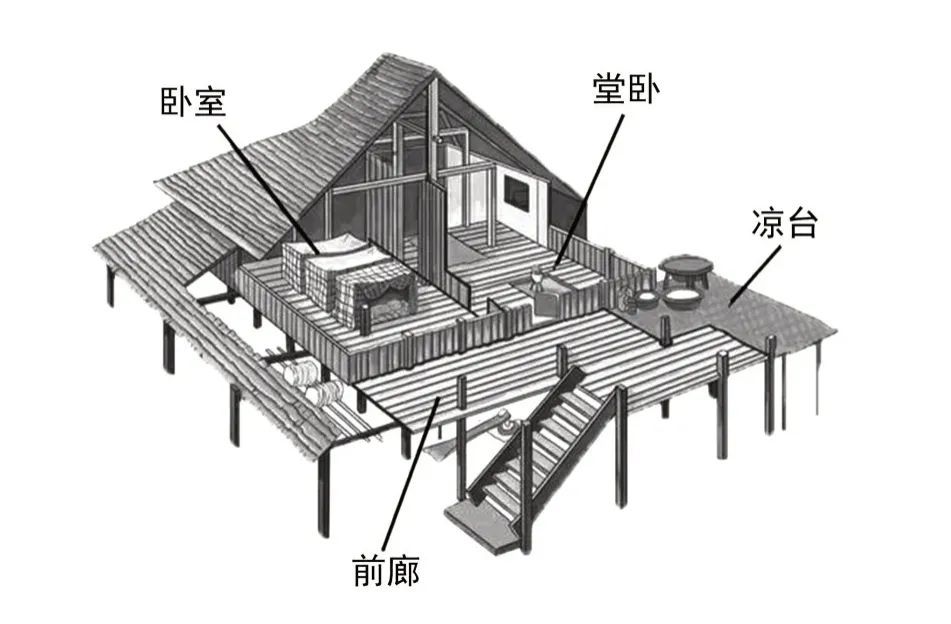

傣族园所在地属亚热带季风气候区。为适应气候环境,当地建筑多为干栏式吊脚楼,具有较为鲜明的民族风格。传统傣族建筑由木材构建框架,古人通过浸泡、烟熏等手段减缓木制材料的腐烂速度,延长建筑的使用寿命。傣族将当地盛产的竹材用于建筑,用于修建竹梁、竹门、竹墙、竹楼梯等。傣族干栏式吊脚楼整体上沿袭园林式风格,主建筑被竹篱围绕,平面呈“合”字形,整体分为上下两层。其中,下层是架空层,用于饲养牲畜和堆放杂物;上层以功能差异分隔为两个部分,一部分是人们烹制食物等进行日常活动的场所,一部分是卧室、前廊、晒台,用作起居(见图10)[4]。

图10 傣族传统吊脚楼结构

干栏式竹楼是当地居民淳朴的生活状态与小农经济模式的反映。但在旅游开发过程中,傣族园的居民一方面需要考虑传统竹楼功能上需要满足游客的需求和体验,另一方面则是改善自身居住环境,所以竹楼所具备的传统功能也随之改变。例如,用于提供农家乐和民宿服务的竹楼没有设大门,而是在二楼的堂卧四周增设石砖墙与大门,用于保护竹楼拥有者的隐私,并在二楼增设卫生间。同时,傣族园的居民会将架空层改造为现代化的贮藏室或停车室。此外,当地居民会对传统建筑中保存相对完好的部分在表面刷上防雨防腐用的油漆,将损毁的木制框架、竹制屋身和围墙等逐步换成砖块和水泥,对外墙用多层涂料粉刷或贴上瓷砖,对歇山式屋顶的瓦片也进行了翻新。

尽管先后有《云南省西双版纳傣族自治州民族传统建筑保护条例》和《傣族园景区干栏式建筑保护与建设管理暂行规定》出台,但相关政策规定依旧没能阻止傣族园传统建筑的变化(见图11、图12、图13),建设竹楼的用材依旧在不断更新迭代。此外,居民以缩小私人空间扩大用于接待的公共空间。为了保持景区的特点,居民没有对村寨内原有干栏式建筑进行大规模扩建与改造,但会对失去的部分生活空间进行补充,这也是傣族园及其周围新建住宅的面积越来越大的原因之一。

图11 用传统材料建造的老式竹楼

图12 用传统材料建造的新竹楼

4 发展旅游业后傣族园非物质景观的变化

当以旅游业作为主体产业的村落更加偏向商业化运营而不是以全面发展为核心的时候,逐利行为会驱使当地居民和运营公司将大部分资源倾向于投入可获得既得利益的景区建设,这将导致当地对传统村落的保护也倾向于辅助商业化运营。此外,景区经营使得居民收入提高,维护景观并进一步提高收入成为傣族园内居民的共识,将“傣族园景区内的非物质景观变成更加适合景区经营的状态”在过去的一段时间内是当地居民及西双版纳傣族园有限公司的基本诉求。

4.1 生产生活的变化

旅游业的发展不仅带动了傣族园居民收入的增长,与游客的频繁交流也使其生产生活方式发生了变化,其传统的衣食住行的形式迅速现代都市化。例如,傣族园居民原先主要穿着由手工纺织品制作而成的传统傣族服饰。但与机械纺织技术相比,手工纺织耗时长、效率低。发展旅游业后,景区内售卖的织物和饰品类文创产品会以手工制作为卖点,但居民日常穿戴的则多变成批量定制的成品服饰或是用成品布料进行加工的服饰。在食品供应方面,液化气与现代烹饪厨具的使用使傣族园居民满足自身需求的情况下,能够为游客提供除传统傣族食品外的其他食品。在居住环境方面,传统的竹楼所具有的功能是为居住者服务,但在傣族园发展旅游业后,改造后的竹楼也会为游客提供服务功能,如原来用于饲养家畜的位置被用来停放载具。在出行方面,相比于以往步行与骑自行车,傣族园内外的道路建设使得现在的居民能够选择摩托车、汽车等作为代步工具。

在日常经济收入方面,在发展旅游业之前,傣族园内居民主要依靠发展林业与种植业获取收入;发展旅游业后,当地居民依靠发展旅游业获取收入。在此过程中,妇女成为主要劳动群体,其日常活动以销售旅游工艺品、提供食宿接待与合伙投资等为主。由于傣族园内的居民没有获得对景区门票定价的主导权,因此当地居民在旅游环节中的主要收入仍是来源于个体经营[5]。结合傣族园景区内的经营环境及居民对经济效益增长需求,以个体经营作为主要经营形式的傣族园居民更偏向接待游客团队,避免接待散客,以此在单位时间内获得较多的收益[6]。此外,西双版纳傣族园有限公司以经济补助的形式帮助当地居民维护景区内的建筑,提高其参加傣族园建设的积极性。但傣族园内5 个村落景观之间存在差异(如曼春满村内有偏向近代翻修过的混凝土汉式建筑,曼乍村内保存有较为传统的傣族建筑等),这些差异使得园内的各村落获得的经济补助的程度不一致,当地居民获取的补助也不一样。

4.2 风俗习惯的变化

西双版纳自治州在国内傣族历史文化的解释中具有支配地位,将泼水节视为“傣历新年”。因此,此部分主要以泼水节为例说明发展旅游业后傣族园内非物质景观的变化。傣族泼水节的起源与小乘佛教的传入有密切关系,其背景故事在东南亚各地区之间存在差异,但公认的是其是以泼水为主要活动的节日,反映征服干旱和火灾的朴素愿望,包含“季节更替”“祈雨”“庆典”等文化标志。在此背景下,傣族园景区内举办了“天天泼水节”这一旅游项目。这一旅游项目并非由傣族泼水节自发演变而来,而是由西双版纳傣族园有限公司投资开发。西双版纳傣族园有限公司将傣族一年一度的传统泼水节变为景区内的每日活动,建立泼水广场作为主要活动区,举办大型露天剧场(见图14)。这一方式能使游客在较短的时间内体验泼水节。该旅游项目达到了传播文化与吸引游客增加景区收益的效果,成为西双版纳自治州旅游产业中的重要部分。因此,傣族园非物质景观的变化是基于旅游经济对物质景观的影响而产生的。

图14 泼水广场的泼水节

习俗代表的是一套系统性的建构与存在[7],节日形式根据时代的需求不断变化,核心含义被不同时期的人所定义,习俗是否需要更丰富的含义取决于当代人的选择。从生产到再生产过程的方式对习俗进行分析,商业化的传统节日一定会对该节日“创立之初”到“商业化之前”这段时间所蕴含的意义造成严重影响。相比没落的习俗而言,商业化该习俗时所做的宣发手段却是延续该习俗的一项措施,但过度的商业化形成的普遍性,却会提前消耗该习俗的延续能力。商业化的“天天泼水节”是傣族园为吸引游客而开展的主要旅游项目,泼水节演变成周期性的景区项目,泼水广场也变成了傣族园中为适应旅游业而设置的景观,工作人员会为了服务游客而在一天内多次举行表演。虽然泼水节为傣族园带来的经济效益逐渐掩盖了其所蕴含的原始意义,但是其也逐渐被大众所熟知。就傣族园而言,商业化的习俗并没有影响该习俗的延续,这也是商业化的泼水节可以作为一项经典案例进行部分参考的原因。

5 影响因素归纳与对策

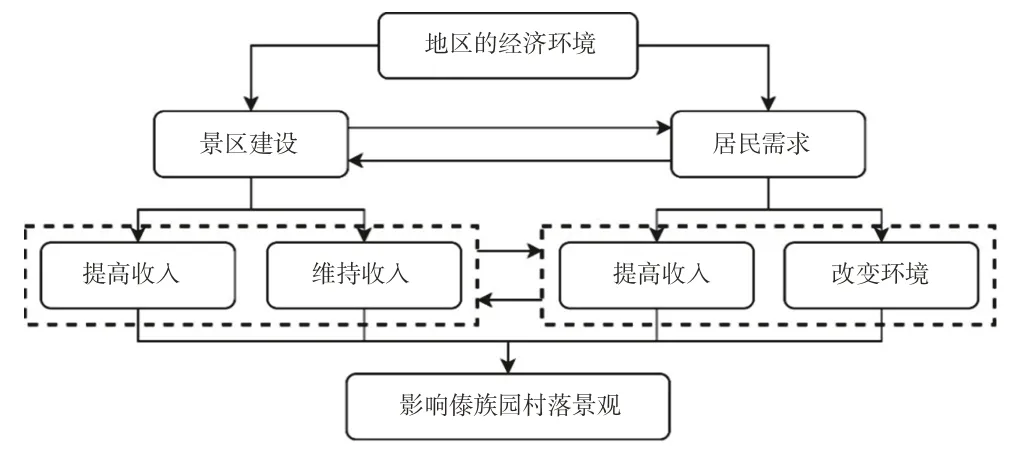

在国家对传统村落保护与经济发展要求的背景下,旅游景区建设有利于保护村落景观结构的完整性,同时会对村落自然形成的景观风格、当地传统文化的形式造成不同程度的影响(见图15)。

图15 影响因素之间的关系图

村落景观受人群对经济效益需求的影响,地区以经济发展作为主要目标时将会从不同程度改变村落景观。笔者根据这一条件提出以下保护村落景观的对策:在物质景观方面,对具有鲜明民族特点的地方,以“保留样本”的方式进行保护,保护建筑的整体形状,对需要更新的建筑材料进行模仿设计,在完成以上条件的前提下尊重原住民对建筑功能的改变(日常生活中使用器械的替换、家居布置和室外布置);在非物质景观方面,有效记录非物质文化遗产(技术与形成技术的过程),支持居民根据需求对传统习俗进行形式和活动上的调整,在保护“历史”的前提下保护“现状”。

6 结束语

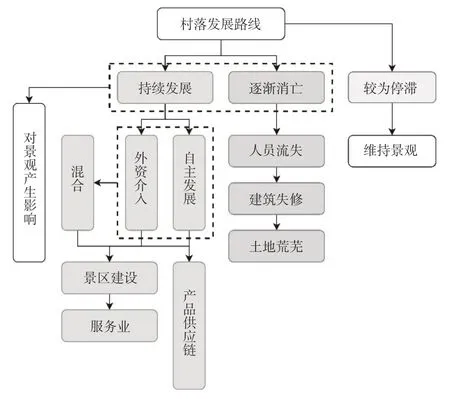

村落根据事物发展规律进行演变的过程必然会产生各种问题,但是该规律也可反映村落最终的发展走向,傣族园的存在就是村落持续发展的一种形式。①持续发展的村落在自主建设过程中受经济环境的影响,根据区位及特点发展适合的产业;②村落消亡的过程开始于人员的流失,进而建筑失修破败、土地荒芜,与持续发展的村落类似,两种村落的状态都不适合村落景观的保存;③村落发展陷入停滞或者半停滞状态,但最终会倾向发展和消亡的一侧,也只有在这一状态下的村落景观才能得以维持(见图16)。

图16 村落发展路线

根据村落特点发展旅游业,是改善村落环境、增加居民收入的有效方式。傣族园的现状已经表明了傣族园内参与旅游业发展的人员对旅游开发与傣族园内村落景观变化的态度。有关部门若以傣族园作为其他村落发展的参考样本时,需结合当地经济、文化、开发水平的差异,明确村落保护和村落发展的侧重点。