高三、大一学生生活方式因素与心理健康关系的研究

2023-12-05张浩帆张卫平陈晓雷王玉秀

章 文,张浩帆,张卫平,孙 波,陈晓雷,王玉秀

(浙江工业大学 体军部,浙江 杭州 310023)

近些年来,国家对国民心理健康高度重视并将其纳入健康中国战略,但青少年的心理健康水平依旧不容乐观[1]。目前,我国青少年心理健康工作面临着新形势,教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,提出了面对学生心理健康复杂多样的影响因素,需要建构横向与纵向一体化的学生心理健康工作体系。纵向一体化建设需要贯通大中小学各学段,其对应着时间轴线上的个人成长,要积极探索及时又安全的心理健康教育模式方式,让学生在升学转学进入新环境的时候及早得到引导及支持。社会心理发展理论指出人的每一个发展阶段都有需要解决的危机或心理发展任务,这些阶段的发展环环相扣。高三和大一学生处于高中学段及大学学段的重要过渡期,他们以高考作为分水岭,其生活方式均存在不同模式,但目前关于这两个学生群体生活方式与心理健康关系的研究还很欠缺。因此,本研究将探索高三和大一学生生活方式因素和心理健康水平的差异及两者间的相互关系,研究将为这两个特殊学生群体心理健康纵向一体化建设提供数据支撑。

国内外的研究均表明,健康的生活方式利于促进心理健康水平[2]。生活方式可以从广义与狭义两个方面来界定,广义的生活方式涵盖全部的生活领域,包括物质生活、劳动生活、精神生活等广阔的领域[3];狭义的生活方式主要集中在日常生活领域,包括饮食、睡眠、闲暇生活等内容[4]。本研究以高三年级和大一年级学生为研究对象,结合学生生活方式特点,从健康生活的角度出发,根据狭义生活方式的概念界定,纳入饮食情况、睡眠情况、运动参与情况、静坐学习情况、电子屏幕使用情况五个部分。心理健康指的是个体的精神卫生状况,即较少的消极心理与症状,同时有良好的心理机能与积极的心理状态[5,6]。Greenspoon等人(2001)指出相比于单维度的指标,从正性和负性两个方面评估心理健康能够更加全面地了解个体的心理健康状态[7]。因此,本研究基于心理健康双因素模型从积极心理和消极心理两个维度探讨高三和大一年级学生的心理健康状况。

健康的生活方式对心理健康的积极影响已经得到论证[8,9],目前关于两者关系的研究对象主要集中在某一学段的学生群体,而高三和大一年级学生处于高中与大学的衔接期,他们正处于生活方式、健康行为习惯建立的最佳时期,同时也是危险行为的高发期,青少年时期的生活方式不仅会影响当前的心理状态,还会影响以后的身心健康和生活质量[10,11]。本研究假设:高三和大一年级学生生活方式存在差异,其中,良好的饮食习惯、睡眠时间、积极的运动参与均会对心理健康产生积极影响,而过多的电子屏幕使用则对心理健康产生负面影响。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

采取分层随机抽样的研究方法在浙江省杭州、金华、宁波、衢州四个地市中随机抽取2所高中学校,以高三年级学生作为研究对象,每个学校抽取100人(男女各50人),共获得800份问卷,剔除缺失和无效数据后,共获得727份有效问卷,其中,男生386人,女生341人。其次,在浙江省内抽取4所普通高等学校,以大一学生作为研究对象,每个学校抽取160人(男女各80人),共获得640份问卷,剔除缺失和无效数据后,共获得611份有效问卷,其中,男生336人,女生275人。最终共获得1 338份有效问卷。

1.2 研究工具

1.2.1 基本信息问卷。编写基本信息问卷,问卷内容包括性别、年龄、年级情况。

1.2.2 生活方式问卷。本研究自编生活方式问卷,分别对早餐使用、睡眠时间(以每周上学日和周末休息时间计算一周睡眠时间)、每周运动参与(以每周运动时间×强度×频率作为运动参与指标)、每周静坐学习时间(以每周上学日和周末学习时间计算一周平均学习时间)、每周电子屏幕使用时间(以每周上学日和周末电子设备使用时间计算一周平均电子屏幕使用时间)五个方面进行调研,对问卷指标进行选取和优化,每个方面设计一个题项进行施测。

1.2.3 心理健康问卷。本研究自编心理健康问卷,从正性和负性两个维度对心理健康进行评估,评估指标包括躯体状态、自我认知、情绪体验、情绪控制、自我评价、人际交往、应对、兴趣8个方面,在积极心理和消极心理两个维度上设计题项。问卷共包括24个题项,积极心理14题,消极心理10题,使用李克特五点计分,两维度分别计分。该问卷正性维度Cronbach’s α系数为0.954,负性维度Cronbach’s α系数为0.941,信度较高。对问卷进行探索性因子分析,KMO值为0.963,Bartlett球形检验的显著性为0.000,适合进行因子分析。共析出2个因子,累积贡献率为64.353%。各题项均符合维度假设,且因子载荷值均大于0.6。

1.3 过程

组织被试在统一教室内进行团体施测,主试统一培训,指导语一致。采用纸质化测量问卷,被试填写完毕后回收数据,对原始数据进行处理,合成量表分或维度分,最后导入SPSS软件,使用SPSS22.0对数据进行统计分析。

2 研究结果

2.1 共同方法偏差检验

使用Harman单因子法进行共同方法偏差检验,纳入全部题项后进行探索性因子分析检验,结果发现析出12个因子,第一个因子解释了21.553%的变异量,小于40%,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 高三年级与大一年级学生的差异分析

除睡眠情况外,高三年级和大一年级学生在生活方式的其他维度和心理健康水平上存在显著性差异。相较于大一学生而言,高三学生饮食情况更健康(P<0.01),使用的电子屏幕时间更少(P<0.01),但静坐学习时间更长(P<0.01),运动参与更少(P<0.01),心理健康状况也更差,积极心理水平较低(P<0.05),消极心理水平较高(P<0.01)。

表1 高三与大一年级学生生活方式因素与心理健康状况的比较分析表

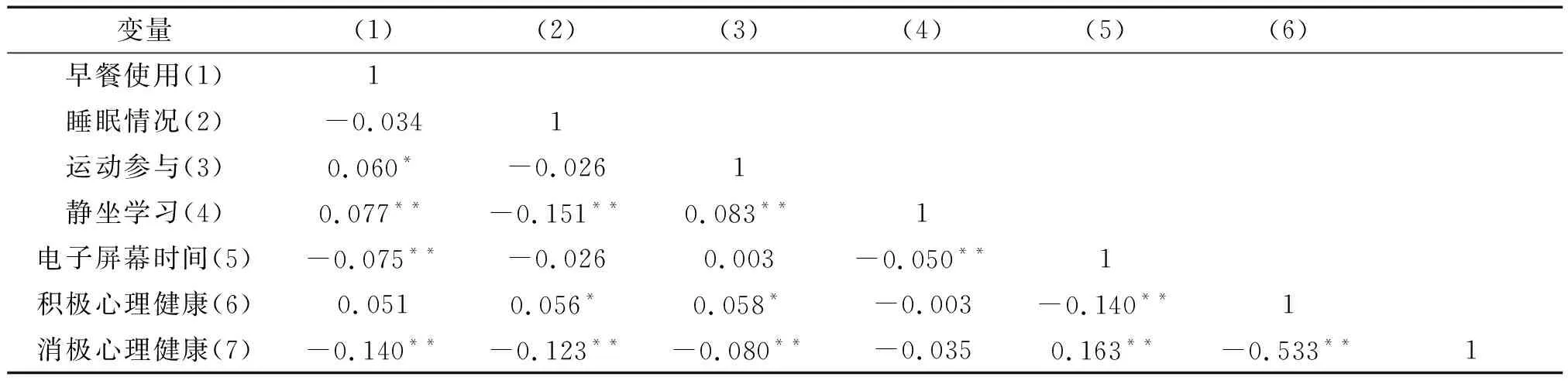

2.3 生活方式因素与心理健康的相关分析

在控制性别和年级变量后,运动参与、睡眠时间与积极心理呈现显著性正相关(P<0.05),电子屏幕时间与积极心理呈显著性负相关(P<0.01);运动参与、睡眠时间、饮食情况与消极心理呈显著负相关(P<0.01),电子屏幕时间与消极心理呈显著性正相关(P<0.01)。

表2 学生生活方式因素与心理健康相关分析表

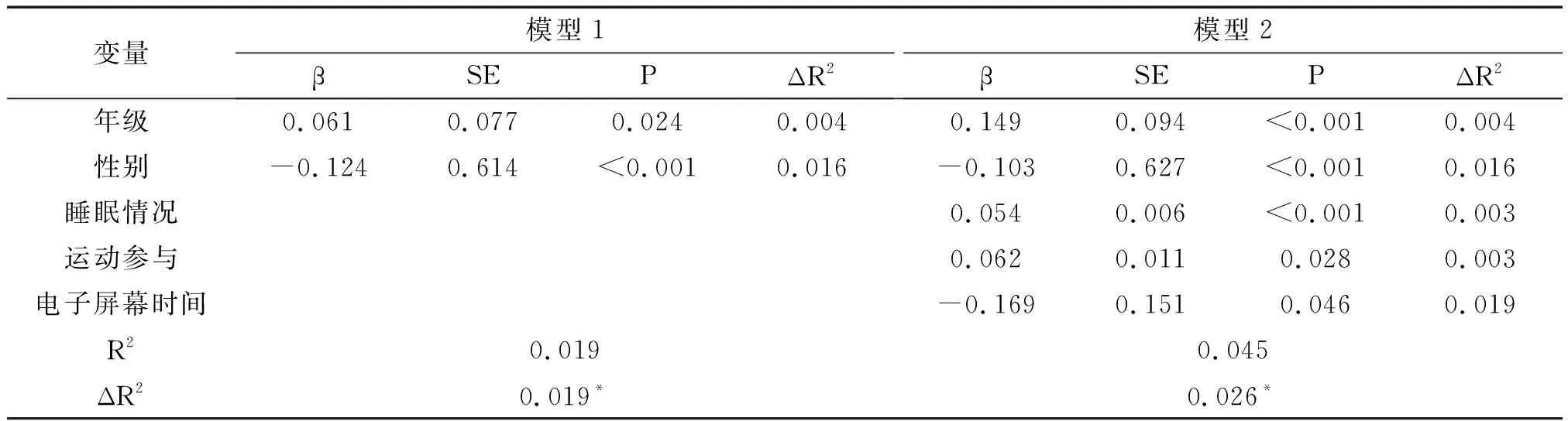

2.4 生活方式因素与心理健康水平的回归分析

使用逐步分层回归方法对生活方式因素与积极心理之间的关系进行统计检验。首先,Durbin-Watson检验值为1.985,接近2,故各观测值具有相互独立性。其次,各因子的容忍度值均大于0.1(最小值0.649),故回归模型不存在多重共线性,可以使用分层回归方法对数据进行检验。

结果显示,除早餐使用和电子屏幕使用情况外,睡眠情况(P<0.001)、运动参与(P<0.001)、静坐学习(P=0.027<0.05)、积极心理健康(P<0.001)和消极心理健康(P<0.001)在性别因素上存在显著性差异。因此,需要在控制性别、年级变量的情况下进行回归分析,使用逐步回归模型并纳入电子屏幕时间、静坐学习、运动参与、睡眠情况、早餐使用全部生活方式因素。对于积极心理进行逐步分层回归,结果发现逐步回归模型根据显著性0.05的标准纳入了电子屏幕时间、运动参与和睡眠情况三个因素,即电子屏幕时间(P<0.001,R2=0.019)、运动参与(P=0.028<0.05,R2=0.003)和睡眠情况(P=0.046<0.05,R2=0.003)均可以显著的预测积极心理,共解释了变异量的2.5%。多元线性回归分析中,标准回归系数β是预测高三、大一学生心理健康得分较为显著的数值,回归系数的值越大,意味着对心理健康总分的影响也就越高,其中,睡眠情况和运动参与均正向预测积极心理,睡眠情况和运动参与越佳,心理健康状态越积极;电子屏幕时间负向预测积极心理,电子屏幕时间越多,心理健康积极状态得分越低。

表3 学生生活方式因素与积极心理的回归分析表

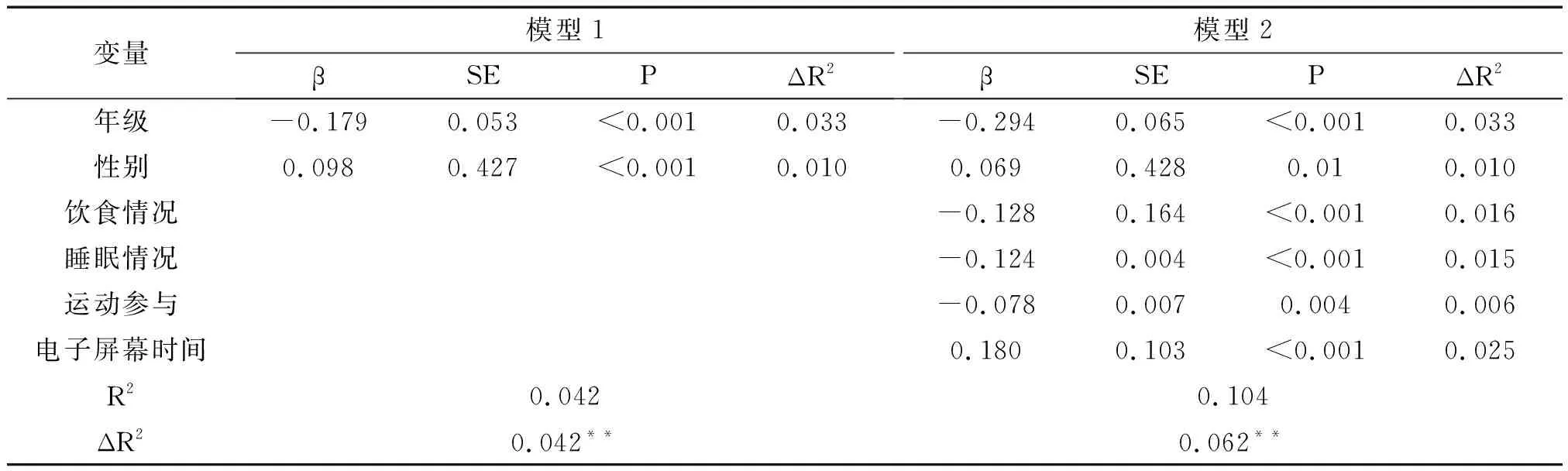

使用逐步分层回归方法对生活方式因素与消极心理之间的关系进行统计检验。首先,Durbin-Watson检验值为1.960,接近2,故各观测值具有相互独立性。其次,各因子的容忍度值均大于0.1(最小值0.598),故回归模型不存在多重共线性,可以使用分层回归方法对数据进行检验。

结果显示,对于消极心理,在控制性别、年级变量的情况下,逐步回归模型纳入了电子屏幕时间、运动参与、睡眠情况和饮食情况四种生活方式因素,未纳入静坐学习因素,电子屏幕时间(P<0.001,R2=0.025)、运动参与(P=0.004<0.01,R2=0.006)、睡眠情况(P<0.001,R2=0.015)和饮食情况(P<0.001,R2=0.016)均可以显著的预测消极心理,共解释了变异量的6.2%。其中,饮食情况、睡眠情况和运动参与均负向预测消极心理,饮食情况、睡眠情况和运动参与越佳,消极心理状态越少;电子屏幕时间正向预测消极心理,电子屏幕时间越多,心理健康状态越消极。

表4 生活方式因素与消极心理的回归分析表

3 讨 论

研究发现高三和大一学生在生活方式上存在不同的模式,在静坐学习、电子屏幕使用、运动参与等方面存在显著差异。研究结果表明:高三学生静坐学习时间显著高于大一学生,很多高三学生形成了“久坐的生活方式”,为学生将来的健康埋下隐患。其次,高中阶段学校普遍重视升学率,变相挤压了学生的课外活动时间,甚至占用体育课程时间,学生在校内和校外都很少有时间自主参与体育锻炼,致使高三学生的运动参与显著低于大一学生。同时,由于高三学生自由支配的时间少,电子屏幕时间显著低于大一学生。此外,高中学生有固定的课程安排,三餐比较固定,饮食结构更加健康,更多的食用早餐,而大学生相对分散的课程安排与更多的自由时间,使大学生的饮食情况缺乏规律性。而在心理健康因素方面,高三学生的积极心理状态显著低于大一学生,而消极心理状态则显著高于大一学生。可见,高三学生的运动参与及心理健康问题值得重点关注。

研究结果表明:运动参与、睡眠情况显著正向预测了积极心理,且显著负向预测了消极心理;饮食情况显著负向预测了消极心理;电子屏幕使用显著负向预测了积极心理,且显著正向预测了消极心理。《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》中关于青少年心理健康影响因素研究表明:体育锻炼和睡眠都是心理健康促进因素,体育锻炼时间越多,抑郁焦虑情绪越低;上学日睡眠时长越长,抑郁焦虑情绪越低。目前青少年睡眠时间大幅度减少,其中高中生平均睡眠时间为7.2h,84.1%高中生睡眠时间不足8h,36.8%的学生认为因使用手机,在上课、做作业、工作时很难集中精力[12]。该研究关于体育锻炼、睡眠对消极心理健康的研究结果相一致,同时本研究进一步验证了运动、睡眠、屏幕使用时间对积极心理状态的存在显著预测作用。正如已有研究表明:适度、持续的体育锻炼有利于形成良好的情绪状态,促进形成积极的心理状态;特别是在在进行多人或团体运动时,能够有效促进人与人之间的沟通交流,从而减少抑郁情绪,减轻压力,缓解消极的心理状态,有利于心理健康[13-15]。其次,睡眠情况在高三和大一学生中无显著性差异,保持良好睡眠习惯对学生的身心健康有积极的影响,睡眠不足,会引起体质下降,从而影响心理健康水平[16]。再次,饮食不规律、营养不均衡这种生活方式问题在大一学生中比较普遍。目前仍有较多学生不按时吃早餐,饮食结构不合理,导致营养不良和营养过剩问题并存[17]。无论是营养不良还是营养过剩均会对学生的学习和健康造成不利影响,从而影响心理健康[18]。研究结果显示,良好的饮食情况虽然不能有效提升积极心理,但能够有效缓解消极心理。最后,在静态活动中,本研究纳入静坐学习和电子屏幕时间两个指标,有研究发现,静态久坐时间增加,身体运动减少,将直接导致学生身体素质下降,直接影响身体健康[19]。但本研究结果发现,电子屏幕时间会影响心理健康,静坐学习却不会对心理健康产生影响。每周电子屏幕时间越多的学生心理健康水平越低,可能与某些电子游戏、小说中存在大量色情、暴力等不良内容有关[20]。而学校教育与课程学习有利于学生知识的获得与个人的成长,对个体的心理健康则不会产生不良影响。

综上,研究探究了早餐使用、睡眠、运动量、静态学习时间、屏幕使用时间等生活方式的各要素对高三和大一学生心理健康的预测效应。世界卫生组织(WHO)和加拿大关于成人24h活动指南均推荐成年人每周进行150~300min的中等强度有氧活动或75~150min的高强度有氧活动,同时加强肌肉力量训练,并且要减少电视观看、电脑使用和其他静态久坐行为的时间,其解释了身体活动、久坐行为和睡眠对身体健康和心理福祉的益处,尤其强调了将三个方面综合考虑的重要性,以获得更全面的健康效益[21]。由此,本研究的启示在于:要基于24h时间管理理念考虑学生睡眠时间、学习及屏幕使用的久坐时间、运动参与时间之间的共变关系,在把握睡眠与运动对学生心理促进作用的同时,要控制屏幕使用对心理健康的负面影响。同时也要特别关注到运动参与对睡眠的积极改善,及对屏幕使用的减少效应。正如研究表明:大学生手机使用时间越长,情绪状态越消极、睡眠质量降低越明显[22]。青少年屏幕使用时间内的主要活动是:看小视频、玩游戏和即时通讯等,屏幕使用时间与青少年心理健康呈负相关关系,体力活动不足与屏幕时间过长会增加学生焦虑情绪、睡眠质量不良、肥胖及患病风险[23,24]。体育锻炼与心理症状、网络成瘾各因子呈显著负相关,大学生体育锻炼行为可通过降低手机成瘾倾向进而增强网络使用自我控制力[25,26]。

研究结果的实践意义在于以下三个方面:一是,针对高三学生而言,如何在保证充足睡眠的情况下,适当增加体育活动参与,在通过运动释放学习压力,缓解焦虑、抑郁等负面情绪,还可以获得运动促进学业提升的独到功效,正如研究表明:青少年每天体育锻炼投入时间对其学业表现的影响呈倒U型曲线效应,每天体育锻炼时间45.6min对学生文化课平均成绩的提升作用最大,体育锻炼可通过降低负面情绪、增强同学间的互动、促进同学的积极行为、增强自信心等4种渠道提升青少年学业表现[27]。现代神经科学研究结果支持了“体育能够提升学业成绩”的研究结论[28]。二是,面对大学生运动参与不足及屏幕使用时间过度倾向的现实困境,如何在高等教育的始端就加强大一学生对建立良好生活方式的重要性认知?在学生更加自主管理的环境下,一方面要积极引导学生投入专业学业,另一方面要争取通过创设良好的校园体育氛围诱发大学生达成WHO建议的身体活动量获取健康效益的同时,还可以通过体育锻炼的路径减少屏幕使用过度的行为,科学平衡运动与屏幕使用的杠杆关系,进而获取更大的心理健康效应。三是,研究结果将便于教育者更好地把握高三与大一学生在生活方式及心理健康方面的区别及发展性变化,利于在体育教育及心理健康过程中展开有的放矢的干预,比如加强学生对生活方式对心理健康的关系认知,加强体育锻炼对个体身心、学业、人际关系、社会适应等各方面的重要作用认知等,进而巩固学生形成科学健康的生活方式促进身心健康的全面发展。

4 研究不足与展望

本研究基于生活方式的单个组成因素,探究其对高三和大一学生心理健康的影响,对这两个处于特殊学习阶段学生的健康干预起到了数据支撑。考虑到身体活动、睡眠、久坐行为共同组成了人的一天24h,已有的研究侧重考虑单个活动行为时间的分布特征与个体健康结果之间的关系,却忽视了它们之间存在的共变关系,应该同时考虑三种行为的健康效应[29]。目前,关于24h行为活动与健康指标相关的研究主要侧重于生理健康结果如肥胖、骨骼[30-32]等,而较少关注心理健康结局[33]。同时,国内外学者已经开始关注运用成分等时替代方法探讨24h行为活动对身心健康的积极效益[34]。如研究发现:在60min身体活动组成成分中,SB与LPA和MVPA组成的比例更高,会对情绪效价和能量唤醒产生负面影响;用PA替代20 min的SB可以影响高达3.39个单位的情绪评级[35]。因此,未来的研究一方面应关注青少年电子娱乐与体育锻炼行为冲突的决策机制问题,以利于指导青少年在多样化的生活方式中更趋向选择利于促进体质健康与心理健康的行为。另一方面,应进一步探究24h活动成分对心理健康的综合影响,并应用成分等时替代方法考察不同行为的时间分配变化和替换的身心健康效益。

5 结论与建议

5.1 高三和大一学生在生活方式上存在不同的模式,在电子屏幕使用、运动参与等方面存在显著差异;

5.2 运动参与、睡眠及饮食对心理健康有积极作用,电子屏幕使用则对心理健康有负面影响;

5.3 研究启示在保证学业学习时间的情况下,增强运动参与的同时缩短电子屏幕时间,保持良好的膳食及睡眠管理将利于促进高三与大一学生的心理健康。