科技竞争力比较优势视角下苏浙沪体育用品制造业竞合博弈研究

2023-12-05李威超刘遵嘉张洋峰吴晓阳

李威超,刘遵嘉,张洋峰,吴晓阳

(嘉兴学院 体育与军训部,浙江 嘉兴 314001;浙江大学 体育学院体育学系,浙江 杭州310058)

改革开放以来,制造业作为国民经济的主体,成为了推动我国社会腾飞的主要引擎。而在体育产业领域中,体育用品制造业同样成为了实现“实施全民健身战略,加快建设体育强国”这一重大战略目标的核心推进器之一。2015年经由国务院制定的《中国制造2025》国家重大发展战略的发布,给我国制造业带来了“转型升级”与“高质量”的规定性发展命题。近年来,地处东部沿海的苏浙沪三省市凭借自身完善的工业生产体系、便利的交通区位等综合优势积极打造东部体育用品制造业核心区,不断推进体育用品制造业整体水平提升,尤其重视其科研资源投入、人才创新能力培养等。大量的实践经验,表明科技竞争力已经成为体育用品制造业未来实现“高质量”发展目标的清晰路径选择,而基于三省市科技竞争力比较优势的科学测算评价,则能够站在宏观发展策略的高度视角,充分发挥出区域协同、一体化等巨大产业优势,为最终实现这一目标找到理性且经济的范式。

1 科技竞争力比较优势与制造业发展

1.1 科技竞争力比较优势的测算评价意义

从产业角度来看,全球经济发展都面临着日益加剧的激烈竞争态势,产业升级以及高质量发展成为了制造业发展的必选项,而科技竞争力无疑成为了其核心竞争力所在。大量学者的研究结果表明,科学技术在产业竞争力中起着决定的作用,提高产业竞争力乃至国家竞争力关键是提高产业科技竞争力[1]。因此,科技竞争力进一步成为了是一个国家地区科技资源与投人、自主创新能力、科技发展水平与潜力、产业科技竞争力形成的综合区域竞争优势体现[2]。

当前,学界纷纷尝试从不同视角出发、运用差异化方法,构建具有指向性的评价指标体系及科学权重解释、描述发展现状,其中:曾祥金,郭彩先等在构建科技竞争力评价指标体系中积极运用双基点法以确定系数权重[3];董晔璐则采用因子分析法构建科技竞争力指标体系,进而对2011年度我国31个省(市、自治区)的科技竞争力情况进行了评价与分析[4];雷勋平,Robin QI等在建立基于熵权可拓决策的科技竞争力评价模型的前提下,对2009年中部六省科技竞争力进行了计算评价[5];郝屹,史琳等运用层次分析法对吉林省区域科技竞争力进行了实证分析[6];吕晨,霍国庆等构建了区域科技竞争力的评价指标体系并利用熵值法赋权评价了全国区域科技竞争力[7];赵军明,孙继华以科技论文产出以及专利产出为研究对象,采用文献计量学分析法测算了海南省科技竞争力水平[8];赵前,焦捷等运用超效率DEA方法,针对中国的31个省(市、自治区)的科技竞争力进行了效率测算[9];王月秋,陈业华采用科技资源配置的效率指数计算了华北地区科技资源配置效率[10];刘满凤则主要采用灰色关联度模型和超效率DEA方法对中部6省科技与经济协调发展程度进行了实证分析[11]。大量的研究经验表明,关于科技竞争力的测算不仅是可行的有益尝试,更是能够为现实发展提供科学支撑。

1.2 科技竞争力比较优势的测算评价模型——产业梯度系数(IGC)

在经济学界,国内早期的区域经济学者逐步将“梯度转移理论”运用到我国生产力布局和区域经济研究中,并由此划分出了众所周知的“东、中、西”的区域经济概念;随后,学者戴宏伟率先创造开拓了利用“产业梯度系数”来衡量区域产业的梯度水平进而分析其比较优势的研究思路,随后也被后续的大量经济学者采用。通常,其产业梯度水平系数越高,则表示该产业水平处于优势位或强势位,在竞争力具有相对优势,反之亦然[12]。

产业梯度系数=区位商×比较劳动生产率,用公式表示为:

IGC=LQ×CPOR

其中,LQ=地区某行业增加值占本地区GDP比重/全国相应行业增加值点全国GDP比重;CPOR=地区某产业增加值在全国同行业增加值中的比重/地区某产业从业人员在全国同行业总从业人员中的比重。

产业梯度系数,同样可以作为衡量苏浙沪三省市体育用品制造业的科技竞争力比较优势的重要参考,进一步细化公式:

其中,eij表示本地区规模以上体育用品制造企业新产品产值,Gj表示本地区GDP,Ec表示苏浙沪三省市规模以上体育用品制造企业新产品总产值,E表示苏浙沪三省市GDP,Li表示本地区规模以上体育用品制造业研发人员(R&D)数,Lc表示苏浙沪三省市规模以上体育用品制造企业R&D总数。

1.3 研究数据选择与采集

本研究所涉及“体育用品制造业”数据均严格符合《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)目录中的C24大类中的244类“体育用品制造”,包含2441、2442、2443、2444及2449等五大细类范畴内容。

考虑全球新冠大流行以来对全球经济尤其是制造业带来的巨大影响,为保证研究数据稳定性和研究结果的真实性,仅选取2016-2019间苏浙沪三省市统计年鉴对应数据及向三省市统计局、体育局等主管部门公开申请的统计数据作为采集数据,并导入计算。

2 苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争力比较优势结果与分析

2.1 苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争力比较优势的结果

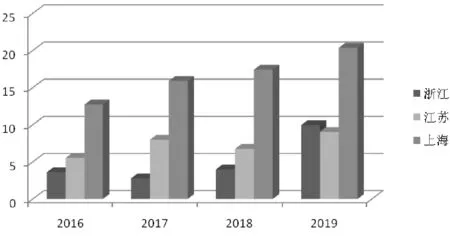

通过将2016-2019年苏浙沪三省市所得采集数据导入产业梯度水平系数IGC评价模型科学计算所得,三省市体育用品制造业的产业梯度系数如图所示(详见表1)。产业梯度数据较为直观地反映出三省市间科技竞争力比较优势的现实情况。

表1 2016-2019年 苏浙沪体育用品制造业科技竞争力比较优势

图1 苏浙沪体育用品制造业科技竞争比较优势时序走势

2.2 苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争力比较优势的分析

从整体趋势上来看,由苏浙沪三省市产业梯度系数总体上呈现出正向增长,客观上反映出其体育用品制造业的科技竞争力水平在不断上升,基本上这一周期内完成了接近或超过两倍的增长,产业发展势头喜人;从个体发展上看,江苏与浙江两省尽管在前期发展(2016-2018)中存在着一定的差异,但在2019年度两省的发展开始进入同步状态,并未呈现出最终的科技竞争力比较优势的显著性;而上海市作为长三角地区的核心城市,展现出经济、文化以及科技等领域的超强实力与发展能量,其在现实发展中在数字科技、智慧体育等未来发展领域中的强大实力,也从其指数是苏浙两省两倍有余中客观地反映出来,相比于这两省其在科技竞争力比较优势非常显著。(详见图1)

3 基于苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争力比较优势的竞合博弈策略分析

在市场经济条件下,区域作为相对独立的经济利益主体,均有着独立的利益追求。各区域为了实现其各自目标和既得利益的最大化,其所作出的合作与不合作选择是根据自身的优势和利益而确定的,不合作是为了在利益独享下保持竞争优势,合作是各方要求平等参与,按照投入多少分享利益并承担风险[13]。

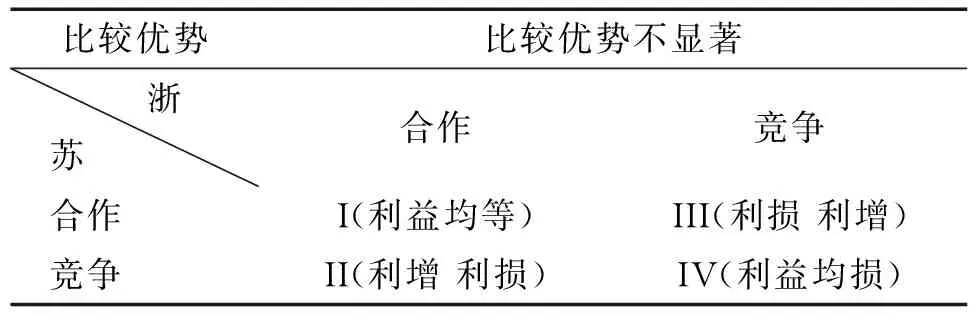

3.1 优势不显著下的竞合博弈——苏浙两省

根据苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争比较优势结果可知,江苏与浙江两省科技竞争比较优势不显著。在比较优势不显著情况下,各区域主体的经济目标必将采取各自最有利的经济发展策略,即可能采取表2中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种策略。

3.1.1 苏浙两省共同选择合作策略或竞争策略的分析。苏浙两省博弈双方若均采取合作或竞争的选择,将会产生表2中博弈Ⅰ和Ⅳ的结果。在此类博弈中,若浙江与江苏双方均采取合作策略,则双方均可获得均等利益(表2中的Ⅰ组合),全面实现了帕累托最优,从策略选择上看,合作是双方最优的组合策略。若浙江与江苏双方均采取竞争策略(表2中的Ⅳ组合),则对双方利益均会受损,是双方两败俱伤的组合策略,但此组合策略稳定性强。

3.1.2 苏浙两省分别选择竞争策略与合作策略的分析。苏浙两省选择竞争与合作的选择,将会产生博弈Ⅱ和Ⅲ的结果。假设浙江选择合作策略,而江苏采取竞争策略(表2中的Ⅱ组合),在这样选择状况下,浙江增加了江苏选择竞争时所产生的利益损失风险,而江苏则获得了一定的额外收益,且这种收益可能超过它选择合作时的所得利益,由此对比其他组合,这样的策略选择对于江苏来说是它的最优选择,反之,结果同理。从两个区域主体所采取的理性行为分析看,只要一方确信对方有选择竞争的概率,另一方为确保本区域利益不受损失必将选择竞争。因此,组合策略Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ极易转向组合策略Ⅳ。因此,在科技竞争优势不显著条件下,组合策略Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ具有极大的内在不稳定性。

表2 江苏省与浙江省体育用品制造业竞合博弈情况分析表

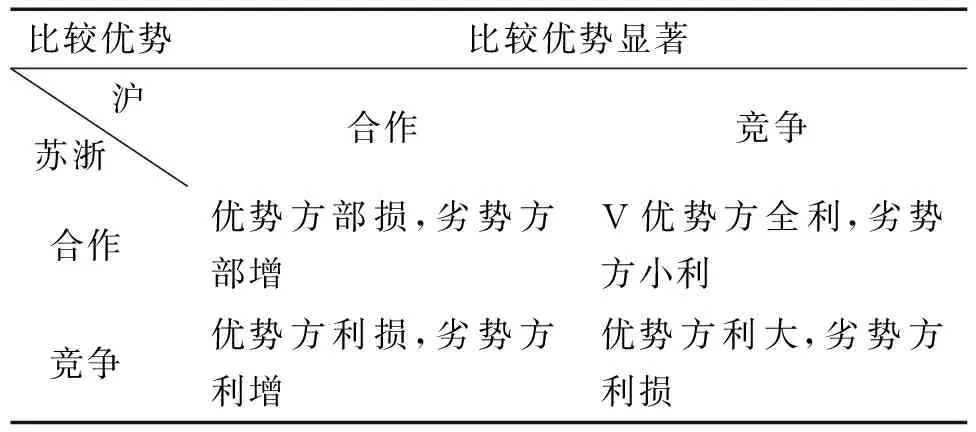

3.1 优势显著下的竞合博弈——上海市与苏浙两省

根据苏浙沪三省市体育用品制造业科技竞争态势结果可知,上海体育用品制造业科技竞争力水平较苏浙两省具有显著的比较优势。对于竞争优势差异显著下的两个区域,双方在进行竞合博弈过程中,若优势方和劣势方都选择合作,优势方将损失部分外部性转移的利益,而劣势方则可获得优势方因部分外部性转移损失的那部分利益;若优势方和劣势方都选择竞争策略,优势方可采取阻碍正外部性转移的方法获得利益最大化[13],劣势方则无利可图,甚至会对本区域的原有利益造成损失;若优势方选择合作,劣势方选择竞争,则优势方将损失因部分外部性转移所造成的部分利益,而劣势方却可得到由优势方外部性转移所带来的部分利益和自身采取竞争而获得的利益;若优势方选择竞争,其独享了产业项目带来的全部利益,劣势方选择合作则也可能获得部分利益。因此,在博弈双方优势显著状况下,优势方一般选择竞争策略达到本身利益最大化;劣势方则唯有选择合作才可得到部分收益,若选择竞争,则带来利益的损失。从以上分析看,Ⅴ组合策略是竞争优势显著情况下的纳什均衡的抉择。

表3 上海市与苏浙两省体育用品制造业竞合博弈情况分析表

4 结论与建议

4.1 主要结论

4.1.1 上海市体育用品制造业科技竞争力比较优势显著,且优于苏浙两省;苏浙两省间体育用品制造业科技竞争力比较优势不显著;

4.1.2 在上海市与江苏省、浙江省博弈双方比较优势显著状况下,上海选择竞争策略可以有效达到本身利益最大化,而江浙两省唯有选择合作策略才可实现部分收益,若苏浙两省选择竞争策略,则会带来明确的利益损失;

4.1.3 在江苏省与浙江省博弈双方优势不显著状况下,两省应采取合作策略,由此双方均可获得均等利益,可能实现帕累托最优。

4.2 优化建议

4.2.1 “市场主导,政府引导”,推进深度协同。坚持树立苏浙沪三省市区域体育用品制造业高质量一体化发展的基本思路,以市场为主导,逐步构建起基于理性策略选择前提下的产业核心利益共同体,优势互补,经验互通,加强三大区域内的产业以及企业的协作深度。三省市地方政府积极扮演行业引导者角色,发挥自身在产业政策扶持、企业排忧解难等方面的核心功能。同时,三省市应当从顶层制度设计出发,积极建立起跨省市的互通互联机制,尤其是由经济、体育等主管部门共同参与的跨域联席制度,积极推进“三个一”深度协同机制,即“一个协作制度、一个协调机构、一个统筹规划”的扎实落地。

4.2.2 “立足当前,着眼长远”,打造创新格局。坚持确立苏浙沪三省市区域体育用品制造业差异化、特色化发展的路径。从现实出发,充分提炼当前三省市制造业产业特色,寻求差异化的发展路径,努力形成产业特色互补,积极解决由区域间发展不均衡等导致的现实产业矛盾。从未来出发,充分发挥上海地区在市场、技术、人才以及国际影响力等方面的特有优势,着力打造国际品牌聚集地,切实发挥总部经济优势。同时,引导知名的制造业企业在沪设立产品研发中心、设计中心,进一步释放其科技竞争力;充分发挥江苏与浙江两省的地方产业特色,从制造规模、制造基地、制造门类、制造技术等增量视角发力,在提高自身科技竞争力、打造地方特色品牌的基础上做好产业链与创新链的交叉融合,做大、做强龙头企业,并进一步扶持、鼓励、培育创新型企业[15]。

4.2.3 “整体推进,重点突破”,加快“智造”升级。坚持确立以科学技术创新为核心、以关键领域为切入的产业转型升级道路。打造以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。坚持三省市体育用品制造业发展一盘棋和分类指导相结合,合理统筹,优化布局,明确优势方向与创新方向,促进技术融合深度发展。围绕群众的现实体育需求,整合资源,实施若干产业工程,重视中小型企业的创新扶持,积极推动其科技成果的有效转化与落地,走上体育用品制造产业由“制造”向“智造”转型升级之路[14]。切实做到转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力有机结合,发挥创新作为引领发展第一动力的能量,为建设现代化经济体系提供支撑[15]。