凸显与遮蔽——数字人文视角下文学批评的新变

2023-12-05李阳

[摘 要]当下数字人文的影响已经渗入到各个学科的研究中,而文学批评作为人文学科重要的研究部分同样发生了变化。这些变化主要表现在:计算转型、远距离阅读和可视化的凸显,三者分别对应着社会性转变、批评距离的转变以及批评结果呈现方式的转变。其中,计算转型可以看作宽泛的背景因素,也可以看作一股促进文学批评改变的动因;批评的距离兼顾了近视角的“文本细读”和远视角的“远距离阅读”。批评结果呈现方式的转变则是从“话语表现”转变为“图像表现”,并进一步将“图像”二字拆解,强调“象”的多维塑造和“形”的数据揭示。从阐释学的角度来说,这些转变显示出阐释的基本质料从叙事转变成语料库,从对情节和人物的抽取转变成词频的计算,从文字变成图像与文字共同承担阐释的结果,也形成了新的数字遮蔽和图像遮蔽。

[关键词]数字人文;计算转型;远距离阅读;可视化

[基金项目]2023年辽宁省社会科学规划基金青年项目“朱迪斯·巴特勒‘命运共同体’建构策略与路径研究”(L23CWW002)。

[作者简介]李阳(1990-),女,文学博士,沈阳师范大学外国语学院讲师(沈阳 110034)。

数字人文(Digital Humanities)是将计算机技术应用于人文科学的跨学科研究领域,它的兴盛促使了数字科技与人文社科、定量研究和定性研究、經验与阐释进行深度的交叉融合。与此同时,“‘数字化’是一种人性化、以人为本的科技形式与力量,是对人的功能的合成、主体的系统表达”【黄水清:《人文计算与数字人文:概念、问题、范式及关键环节》,《图书馆建设》2019年第5期。】,因此它也对主体存在产生了深刻的影响。从发展的渊源来看,数字人文是对“人文计算”传统的继承和延续,而“人文计算”更迭为当下的“数字人文”更能“突显其学科范围的扩展和研究活动的数字化烙印。”【柯平、宫平:《数字人文研究演化路径与热点领域分析》,《中国图书馆学报》2016年第6期。】目前,数字人文的研究遵循了两个路径:“数字的人文性”研究和“人文的数字性”研究。“数字的人文性”研究是对数字科技经验的总结,从中挖掘其人文属性的一面,数字科技为主,人文研究为辅。“人文的数字性”研究是以人与文化为研究主体,以计算为主要的研究方法,人文为主,数字科技为辅。如艾伦·刘(Alan Liu)所说:“人文性来源于数字人文研究者通过对数字技术富有创造性的使用来丰富人文研究”【Alan,Liu.Where Is Cultural Criticism in the Digital Humanities,】http://dadebates.gc.cuny.edu/debates/text/20,2013年9月21日。】。综合来看,两条路径都在遵循人文研究中以“人”为中心,探寻人的本质,总结人文研究的模式与方法的传统,也均“具有高度技术化的内涵与本质,它必须依托于数字系统建设、程序代码编写或者其他手段来实现研究过程或呈现研究成果”【大卫·M.贝里、安德斯·费格约德:《数字人文:数字时代的知识与批判》,王晓光译,大连:东北财经大学出版社,2019 年,第129页。】,二者结合来储存人文数据、还原人文现场、探索人文研究走向。从范围来看,数字人文波及了历史、档案学、文学、数字、技术、哲学、媒介等多个领域,其兼容并包说明数字人文既能构成一个时代背景,可以从广义层面考察诸多人文学科与数字技术之间的跨学科碰撞,也可以将其看作一股技术性驱动因素,从细微之处分析数字技术为人文学科提供的革新性力量。

按照其研究路径的不同,西方数字人文的发展也可以立足于数字和人文的两面来总结。数字科技的推陈出新以2004年的脸书(Facebook)和谷歌图书(Google Books)、2005年的谷歌地图(Googles Maps)、2006-2007年苹果(iPhone)智能手机出现等为一系列标志性事件。人文性研究成果以布莱克维尔(Blackwell)2005年出版的《数字人文的陪伴》(Companion to Digital Humanities】)、莫莱蒂(Franco Moretti)的《远读》(Distant Reading】)等为代表作,以美国现代语言协会(MLA)在2009年将数字人文定义为“下一个大事件”(the next big thing)为重要里程碑。而文学批评作为人文研究内部的一个子部分,则以罗伯特·布萨(Roberto Busa)与国际商业机器公司(IBM)合作对神学文献编制索引为计算机主导的文学量性批评的起源。总体来看,数字人文下的文学批评属于“应用型诠释方式”,它依赖实践、背靠经验,以诠释数字的方法对文学进行研究。一些研究者认为,“计算机可以通过多种方式协助文学研究,其中一些方式比其他方式更成功。”【Susan Hockey,Electronic Texts in the Humanities Principles and Practice,】Oxford:Oxford UP,2000,p.66.】当然,也有学者对数字人文下的文学批评进行了尖锐的批判,认为所谓数字人文不过是肤浅且幼稚的,其计算式的文学批评只停留在通过对数据库中的文本事实进行分析与验证,不仅没有挖掘文本中的留白和省略,也没有对文本背后意义和价值进行判断。争议引发争鸣,也引发了对数字人文视域下文学批评新变的识别及其反思性批判。

一、“大数据”下的计算转型

科技作为社会发展的重要驱动因素,也对人文科学产生重要的影响。其中大数据下的计算转型成为研究的核心概念之一,即“大数据”产业和观念的形成作用于传统的人文科学,进而牵引人文领域和文学批评发生计算转型。三者之间相互关联,彼此制约。其一,大数据产业和观念的形成。从科技发展的历程来看,自第三次工业革命直至今日的互联网时代,信息技术、电脑、数字化的出现就代表着“计算转型”的大趋势,趋势所暗含的应有之义是从信息时代到互联网时代,以电脑化、数字化和智能化为主要发展特点的工业、商业和社交体系的建立。体系的建立则是基于结构或非结构化的“巨量资料”(大数据)的搜集、运用、管理和处理,并形成了以大数据为主的产业链和企业集群。从观念上也衍生出了大数据意识,如大数据的价值意识、管理意识、技术意识、决策意识、数字意识等。

其二,人文科学中的“计算转型”。相较于直接可观的“大数据”产业和意识的形成,“计算转型”在人文领域的发展进程就稍显迟滞。迟滞的原因在于既往的人文科学研究中已经包含了基于数据抽取进行“计算”的研究范式,也在于人文科学对“人”作为研究对象的聚焦并没有发生根本性的变化,因此人文科学的研究并没有将“计算”看作是全新的方式给予关注。首先,计算范式已经出现在各个研究领域中,如档案学研究中对文献的计数、编码以及管理。其次,人文学科(拉丁文:Humanitas)实际是对“人”聚焦而产生的研究,它的发展历程可以看作基于“人”的“一种宽泛的倾向、一个思想与信念的维度,以及一场持续性辩论”。【阿伦·布洛克:《西方人文主义传统》,董乐山译,北京:群言出版社,2012年,第2页。】因此,人文主义视域下人的地位高于技术,人应该是技术发展的终极目的和价值所在。由此可见,人文科学某种程度上并不将计算看作是能带来新奇结果的研究范式。但时至当下,人文科学也确实在经历着计算转型,其变化的强动因在于:1.人文学科数据库的建立;2.在文本数据的运用上,从对数据的随机抽样转换成对数据的全面分析;3.可视化系统的形成。在以上强动因的驱使下,进一步衍生出若干人文科学研究的方法论和世界观的问题。其中对方法论相关的考量是对数字人文技术和方法的探索。鉴于当下正处于对人文资料的数字化记录与存储阶段,如何将海量的原始数据转换成“可计算对象”是要持续研究的重点问题之一。其次,当数字代替文本成为语料的首要表现形式,成为计算的潜在对象,那么如何用计算后的数据阐释人文资料,同样是需要在方法论上进行突破的。如北京大学图书馆与哈佛大学中国历代人物传记资料库(CBDB)项目中所建立的数据库就在技术上实现了突破,它将人文资料转换成可计算数据,使用者则可以对中国不同朝代的历史人物进行搜索。在阐释的导向上,以数据阐释人文资料更凸显了关系网络研究、统计分析研究、地理空间分析和社会文化脉络研究。世界观的相关考量是对主体性、意识形态等方面进行探索。更具体地包括数字与人文,数字教化/异化、数字生存、数字化创作、批判性反思等问题。正如斯蒂文·E.琼斯(Steven E.Jones)发问,数字化使人变得更加整体还是更加分裂,多梅尼科·菲奥蒙特(Domenico Fiormonte)提出数字人文研究中霸权的问题。

文学批评上的计算转型,即计算主体从人到计算机的转变。文学研究中的“计

算”主体可以简单分为两类。第一类是人作为计算的主体,对文本中的数据进行

“随机取样”,并对阐释的结果负责。如文学批评中“主题”解读,既要挖掘文本中的隐藏意象,也要对其出现的位置、次数进行分析以敲定文本想要传达的隐藏含义。像托马斯·哈代(Thomas Hardy)的《德伯家的苔丝》(Tess of the D’Urbervilles】)中,“火”出现的位置和数量均具有特殊性,其内涵就构成了象征男女之间感情的表达意象。第二类是以计算机的运算为主体功能,对文本中某一目标词进行“全面计量”,人负责对计算结果进一步阐释。此类别可以分为小数据阶段至大数据阶段。小数据阶段:如意大利耶稣会罗伯特·布萨(Roberto Busa)与计算机公司IBM对圣徒托马斯·阿奎那(Thomas Acquinas)多达1100多万拉丁文的《托马斯著作索引》编制的索引;再如1960年代,出现了叶芝诗歌的语料库,这是一种通过语言对作者身份进行的研究。1970年代英国R.韦斯比和J.史密斯倡议成立了“文学与语言计算机学会”(ALLC),以促进文学和计算机的跨学科研究。20世纪80年代,约翰·布罗斯(John Burrows)在《计算进入批评:简·奥斯汀小说研究及其方法实验》(Computation into Criticism:A study of Jane Austen’s Novels and an Experiment in Method】)中,通過计算作者在指涉自身和人物时“I”的使用量不相同,反映出不同的主体意识。此阶段对数据的应用已经从对目标词的粗略计算变成全面计算,但是受限于数据存储量的水平,仍然处于小数据阶段。“大数据”阶段包括:其一,文学类数据库的进一步建立,其存储力、决策力和优化能力也在不断加强以适应海量、高增长率和多样化的文本数据。如意大利中古诗歌及但丁数字研究项目、诗经数据库、文渊阁四库全书抄本的数字化、现代汉译文学期刊史料的编年考录及其数据库、“吾与点”古籍智能整理系统,以及大量在建的与文学相关的数据库。其二,处理文本数据的可视化能力增强。如宋元学案知识图谱可视化系统、基于知识图谱的《论语》可视化系统、朱子年谱可视化系统、基于学案体文献的儒家学术史可视化分析等。从小数据阶段到大数据阶段,数据处理量级和速率有了质的提升。

以上提到文学批评研究的转型暗含着:1.批评视角的转变;2.批评范式的突破;3.批评职责的分裂;4.空间元素的凸显。批评视角的转变是将文学文本看作语料库或者数据库;批评范式的突破指的是将文本数据化,并以词语抽取、句法计算来进行文学批评实践,研究的目标则基于计算语言的量性关系而对作品、作者和文化进行研究;批评职能的分裂在于人难以插手到海量计算的过程,与计算机共同负责文学批评的结果;空间元素凸显在数据模型和空间模型的建立,从文学元素上更强调空间、文化、地图、史学的研究。如“湍流中的稳态:东晋门阀贵族的社会网络”“日本传统文化数字地图”“中华帝国晚期黄河中下游胜景的空间格局与文化意义”等都是通过数字计算来对空间中的文化进行研究。

二、批评的距离:远近的互补之势

西方文学理论中,文本细读被看作是最基本的方法和手段,旨在从语义学的角度对文学文本进行分析。文本细读强调以近距离对文学文本的词汇、段落、上下文之间联系、语境、内部组织结构等进行分析,体现出一种以文本为中心的批评方法。而对批评距离的拉远则体现为两种模式:第一种是以“新批评”为代表批评方法的衰落和以“文化研究”为代表的批评方法的崛起,这一过程隐喻着批评距离的拉远;第二种是当下数字人文研究中,通过对词频的计算拉远与文本之间的距离。第一种方法:盛极一时并作为结构主义先驱的“新批评”在上个世纪五十年代落寞,随之而来的是文化研究逐渐占据文学批评的主流地位。距离被拉远的核心表现是批评者不再局限于对词句、段落、语境和文本结构的分析,而是基于“言意象”之间的深刻关系,以词句为起点,通过串联诸多意象进而挖掘文本背后价值意义以及所反映的社会现象。这一过程也将作品、世界、作家、读者四要素连接。如以威廉斯、斯图亚特、霍尔等为代表的文化研究者;再如性别研究、后殖民研究、西方马克思主义研究也广泛地涉及对文化的阐释和分析。

第二种拉远距离的方法。当下数字人文研究中,“远距离”经历了几个内涵上的变迁。首先,较早提出“远距离阅读”这个概念并引发讨论的是弗朗科·莫莱蒂(Franco Moretti),但是莫莱蒂语境中存在两个对“远距离阅读”的解读。其一,在对“远读”论述过程中,莫莱蒂抛出了马克·布洛克(Marc Block)提出的“数年的分析为了某一天的综合”的言论(years of analysis for a day of synthesis),这种研究指的是从别人的文学分析(analysis)(也是一种文学研究的二手材料)中合成(synth)自己的研究。其中的“远读”指的是无直接的文本阅读(without a single direct textual reading),是与文本之间的远距离(to the distance from text)。此时莫莱蒂对马克的远距离是持有负面评价的,因为综合他人的研究成果而缺乏自己的文本细读是缺失和不足的。其二,莫莱蒂“远读”方法的提出,是在其文学历史研究者的身份下,在文学地图(literary geography)、数字人文(digital humanities)、世界系统分析(world-system analysis)、文学进化论(literary evolution)的研究视域下,与“文本细读”形成对比的方法。莫莱蒂关注的研究范围并非是某一部作品或某一位作家,而是以世界文学/欧洲文学为研究范围,以分析经典作品的方式研究世界文学和文化的格局、欧洲阶级文化历史(European bourgeois culture)和欧洲文化的变迁。就世界文学格局来说,莫莱蒂更加提倡以史学宏观(historical macrosociology)的角度去研究世界文学系统(world systems analysis),并将世界文学格局从结构上分为核心(core)、半边缘(semi-peripheral)和边缘(peripheral)三种类型。以上均是对文学格局的逻各斯中心模式和谱系化的文化传播过程的分析,这需要以远视角来获得总体性和整体性的知识。因此,莫莱蒂基于美国文学研究中“文本细读”的传统反驳到,文本细读无法让研究者“获得超越性视角”(look beyond the canon)。也就是说,如果要从宏观角度将文学文本整理成某种概念,形成某些知识体系,那么舍弃一些细节,或者某种程度上舍弃细读后的结果则是不可避免的。这也是文学文本成为文学知识和文学史,现实成为概念性知识的必然过程,同时代表着“由多到少”变成“少即为多”的美学转变。但莫莱蒂并不是彻底舍弃文本细读,而是将文本细读的中心地位挪转成前置性工作,强调从远距离形成概念性知识以搭建更大的模型和框架。由此,莫莱蒂对远读的基本主张是:“远距离阅读:让我重复一遍,距离是知识的一个条件:它允许你专注于比文本小得多或大得多的单位:策略,主题,比喻,或流派和系统。”【Franco Moretti,Distant Reading,】London&New York:Verso,2013,p.48.】

其次,当下数字人文研究中的远读也发生了变化。数字人文研究中的“远读”

既继承了莫莱蒂的精神内核,同时也将自己剥离了莫莱蒂原有阐述语境的束缚,

延续并开拓了既有和新的研究领域。主要体现在:数字人文继承了莫莱蒂“远读”

面积式研究范围、量化计算、建模的精神内核,延续了对作者、作品、文学史、

文学格局的研究目标。与此同时,数字人文研究也将“远读”拉回了文本的研究范畴内,兼并了文本细读与远读两种距离。如《中国哲学书电子化计划》就建立了一个提供“文本细读”和“远距离”关系网络图的数据库。总体来说,莫莱蒂更强调远读,也更强调以远读横扫文学研究的面积。而数字人文则是强调点和面结合的研究方式,文本细读和远读的价值受到同等重视。最终以“文本计量和内容分析的方法以建立文本结构之间的联系,建立概念的层次结构,并提供文本新的阐释框架和结构。文本关联结构、概念层次的建构也进一步提供了文本检索和探索的新方法”【大卫·M.贝里、安德斯·费格约德:《数字人文:数字时代的知识与批判》,王晓光译,第134页。】。

综上所述,“新批评”到“文化研究”的转变中隐喻着批评视距的拉远,其

核心是“延伸”,批评者通过对词的研究延伸到文化、意识形态、审美体验等方面的分析,延伸中的诸多元素彼此相互支撑,构成一个文学活动的整体性系统,获得了远距离带来的视角上的长度和广度,增加了文本批评的维度和深度。而无论是早期莫莱蒂提到的“远距离阅读”“人文计算”还是当下的“数字人文”,批评距离拉远的内核则是对目标词进行“抽取”,并对其数量进行全面计算,增加了数据层级以待阐释。批评距离拉远的整个简约机制是将文学文本看作语料库,从语料库中“抽取”某一目标词,通过计算词频得到一组或若干组数据。批评者不直接面对文本进行阐释,而是对“数据”的量进行分析,间接拉远了批评距离。“延伸”和“抽取”的区别在于,“延伸”的过程可以自成一套文学语义系统,更强调基于一套语言符号内文学批评和文化研究的系统性和整体性。而“抽取”是在原有的文学语义系统之外,出现了另一套独立的数字符号系统。数字符号本身强调数量而不具有文字本身的“意象”。它强化了数量作为独立研究元素的重要性,而数据与数据之间构成了彼此依赖、相互协调的独立系统。

三、呈现新变:可视化

数字人文给文学批评带来另一个重要的加持是可视化系统的建立。在区分可

视化类型的时候,要辨别可视化和图像化之间的差别。无论在图像研究(iconography)和图像学(iconology),还是在媒介研究、艺术形象的研究范围内,图像化都更为倾向“形象”的呈现和分析。如文艺复兴时期达芬奇就以《圣经》中耶稣和十二门徒的最后一次晚餐为题,在米兰圣玛利亚感恩教堂墙壁上创作了《最后的晚餐》。这就是通过塑造“形象”来将文本中的情节、人物、细节等进行视觉化艺术创作。如文本图像学在区分现实图像和思想图像时,“我们在语言表达中发现的‘图像’,无论是形式还是语义的,都不被直接地理解为图像或视觉景观。它们只是相像于真正的画或视觉形象——被双重稀释的‘形象的形象’”【W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈勇国、胡文征译,北京:北京大学出版社,2006年,第98页。】。尽管现实图像与人头脑中的图像确实存在差异,但都是以“具化”的方式呈现“形象”。对于“形象文本”,德勒兹(Gilles Deleuze)说:“词语和形象的二律背反是一种历史上先验的东西”【Gilles Deleuze,Foucault,】Mineapolis:University of Minnesota Press,1988,p.60.】,其含义也是以“具化”的方式塑造形象,与抽象文本之间形成了二律背反的关系。比较而言,可视化的指涉范围相对来说更大,文字、图像、图谱、视频等都可以划做可视的范畴内,这是对人类视角主义下可见之物范围的描述。然而,数字人文语境中“从文本分析应用程序生成的图表到古代建筑的虚拟现实模型,这些方法统称为数字可视化”【Martyn Jessop,“Digital Visualization as a Scholarly Activity”,Literary and Linguistic Computing,】vol.23,no.2,2008,pp.281-293.】,其可視化含义特指为:以计算机技术将人文质料尽可能地转换成可见之“形象”和“图形”,既包含文本相关“形象”的多维建立,也包含计算后以“图形”呈现数据。又鉴于“多年来,使用表格和图形的可视化技术在文本分析中一直很普遍”【

Martyn Jessop,“Digital Visualization as a Scholarly Activity”,Literary and Linguistic Computing,】vol.23,no.2(2008),pp.281-293.】,因此,“图形”呈现数据又具有更大的实用性,亦如海德格尔之言,以图形揭示数据(Graphics reveal data)。

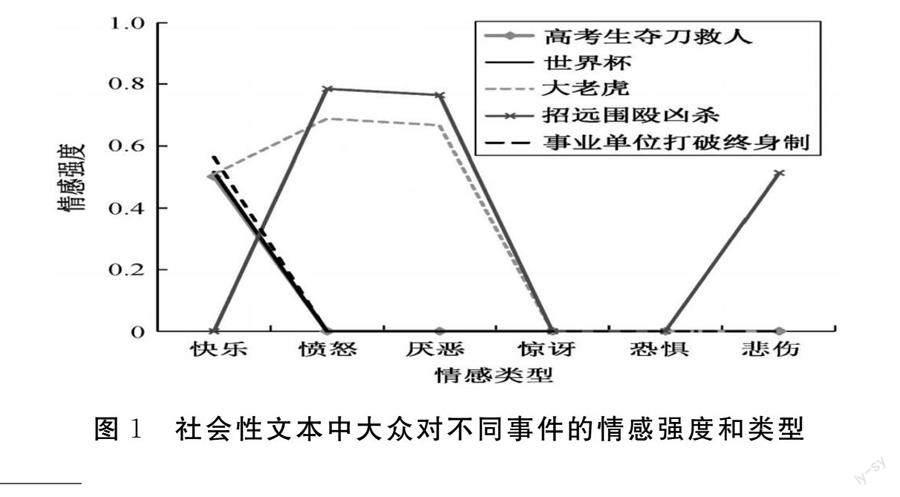

就具体实践的例子而言,数字人文范围下,文本“形象”的多维建立包括:利用计算机的图像处理技术和图形学知识,基于文本进行视觉化创作,重点在于对“人”或“物”的形象塑造。其一,对文学形象的直接呈现多集中在文学的影视化领域,如科幻文学《三体》的影视化翻拍,再如当代作家乔治·马丁的小说《冰与火之歌》的影视化创作,都是依靠计算机的可视化特效技术对环境、人物、情节的塑造进行加持。依靠计算机的3D建模和VR技术,也可以将年代久远的资料作为母本对古代文明进行情境重现。其二,对文本形象的二维建立则包括插画、漫画等形式。实际上,数字人文范畴内文本形象的多维建立游离于图像研究和文学研究之间,更加凸显的是基于文学文本的二次创作,而以“图形”呈现文本数据更具有特异性和创新性,更能体现数字人文对文学批评的影响力。“图形”呈现文本数据的含义是对单一或多个文学元素进行计算后,再以“图形”来呈现,计算结果的表现形式往往是聚类树状图、地图、柱状图等形式。在早期,莫莱蒂在对《欧洲小说地图集》(Map-oriented Atlas of the European Novel】)(1998)的解读中建立了地理图形,并说到“之后实际上是整个过程中最具挑战性的部分:看着地图及思考。你看一个特定的配置——那些通往托莱多和塞维利亚的道路;那些山脉,离伦敦这么远;那些生活在塞纳河对岸的男人和女人——你观看并试图理解这些模式。”【Franco Moretti,Graphs,Maps,Trees:Abstract Models for a Literary History,】New York:Verso,2005,p.30.】地理图形和文学批评之间可以起到相互引证、互为支撑的作用。在计算机技术进一步发展的阶段,“文本情感分析”以及“情感图谱绘制”则是一个新型但颇具潜力的文学批评手段,被广泛运用于分析文本所产生的数据。从定义来说,“文本情感分析又称意见挖掘,简单而言,是对带有情感色彩的主观性文本进行分析、处理、归纳和推理的过程。”【赵妍妍、秦兵、刘挺:《文本情感分析》,《软件学报》2010年第8期。】从具体的批评过程而言,通过计算机的计算能力和可视化技术,对文本中带有情感色彩的词语进行语义归纳和分析,最终以图形呈现出文本人物、作者在某些话题上的两极观点态度。如图1【刘翠娟、刘箴、柴艳杰、方昊、刘良平:《基于微博文本数据分析的社会群体情感可视计算方法研究》,《北京大学学报(自然科学版)》2015年第1期。】是通过对情感词进行标注,分析社会性文本中大众对不同事件的情感强度和类型。

图1 社会性文本中大众对不同事件的情感强度和类型

在以上不同的数字可视化类别中,有三个问题值得思考。1.无论是多维“形象”的建立还是以“图形”呈现文本的量性和结构性关系,都已经是一种基于文本的阐释,阐释的机制是通过计算机把计算数据变为直观的图形图像。它不是对文本的原生把握,而是颇具主观性的解释转换。2.经计算机可视化后的图形或图像呈现在研究者面前时,它们继续承担被批评者观察、解读和整合的任务。从这一角度来说,文学批评的过程还未停止,批评者仍然需要进行进一步释意。3.图形的绘制可以反映批评者的可视化认知水平(visual epistemology),反之亦然,它也潜在地影响了文学批评的水平。

在文学批评的层面上,这两种可视化的方式均具有突破壁垒的意义,突破之处在于:(1)文本内容的可视化进一步打破了文学研究中文字居上、图像居下的二元对立地位,也打破了传统文学阅读的统治地位,进而将基于语义生发的文学批评的机制打破。数字人文下的文学研究中,批评者不再局限于阅读文本,而是通过“文本细读”的“读词”和可视化系统生成的“读数—图”,凝聚阐释结论。文字符号不再独自对阐释结果负责,而是文字和图像共同承担此任务。(2)可视化打破了“物—词—图”之间的深刻关系。从索绪尔、维特根斯坦等语言学家的研究开始,“词与词”的关系研究逐渐替代了经典“词与物”的关系研究,使得“词”成为哲学、文学、文学批评的主要角色。而可视化所代表的视觉文化正在打破“词与图”之间的关系,促使批评者从话语意识聚焦向图像意识聚焦转变。(3)可视化也进一步打破了文学批评中以语言为中心的理性主义,转向到以视觉为中心的感性模式和以数据为中心的科学模式并存,科学模式何尝不是新批评和结构主义精神的当代变形。但打破的另一面也反映了文字逐渐在成为数字和图像的附着,从地位上进一步形成了数字和图像的霸权。传统文学批评与可视化下的计算批评相比,其机制也存在着不同。首先,传统文学批评是将文本看作叙事,批评者将错综复杂的文本内容和其背后的文化现象简化成某一种阐释模式。如生态批评作为文学批评方法之一是将复杂的矛盾归化成一种人与自然之间的矛盾。这是基于同一种符号范围内,从文本的叙事模式“化约”到另一种批评的阐释模式。其次,按照数字人文可视化的站位来说,它则将文本看作是语料库中的语料,通过对某些关键词进行抽取和量化计算,多以图形图像揭示数据来批评实践。这是基于字、数、图三套符号范围内,从文字主导的批评模式转变为“数据、图、字”共同主导的批评模式。其中,以数据进行的可视化批评确实具有打破视域的功能。正如约翰·图基(John Tukey)所强调的“基于数据探索的图片应该会把它们的信息强加给我们。图片最大的价值是它迫使我们注意到我们从未期望看到的东西”【Jonh W.Tukey,Exploratory Data Analysis,】MA:Addision-Wesley,1977,p.vi.】。而未期望看到的东西也对抗了批评者作为阅读主体对文本的期待与认知视域。然而,图形和数据也成为新的柏拉图式的“洞穴”,在阐释学的意义上也形成了数字和图像的双重遮蔽。其一,文字、图片、媒介直至当下数字人文在本质上都是一种限定性的阐释框架。一旦出现了限制个体阐释的框架,就出现了对意义的遮蔽。在文学创作中,作家的主观性限制了阐释范围,文本空间进一步构成了读者的阐释限度。对于图像而言,苏珊·桑塔格曾说道:“即便是如摄影般接近事物的绘画,也不过是提供了某种阐释而已。而摄影作品不仅仅是反光,其中也包括了摄影主角的物质遗产”【Susan Sontag,Regarding the Pain of Others,】New York:Farrar,Straus and Giroux,2003,p.154.】,图像也并非是事件的全貌,而是本雅明所说的“闪现”。以上都可以看作是阐释的框架,对读者的认知能力和情感水平进行限制,确实在发挥“框架的框定作用”【朱迪斯·巴特勒:《战争的框架》,何磊等译,郑州:河南大学出版社,2016年,第144页。】。因此,我们可以推论,数据库、计算和可视化的层层加码,也意味着框架的叠加,造成意义的进一步遮蔽。其二,可视化数据的有序性和文本多维无常和杂乱之间的对抗,是促进阐释意义趋于统一还是加深了遮蔽与分歧?正如哈代小说的两个极点是“命运的无常”和“一切皆为混乱”,石黑一雄小说中时间的非线性和情节的无序和杂乱,菲茨杰拉德小说中对繁华物质的浓墨重彩和精神虚无的轻描淡写如何通过计算后的图形呈现,数字和图像是否会将原本的文本精髓遮蔽皆有待研究。因此,鉴于当下数字技术的发展水平,计算批评和可视化的尚未完全成熟,研究者不仅需要文本细读,也要“对计算机成像(computational imaginaries)的隐含意义进行思考”【大卫·M.贝里、安德斯·费格约德:《数字人文:数字时代的知识与批判》,王晓光译,第178页。】。这就需要对经典批评方法与计算批评、图像化与计算可视化、文本细读与远距离阅读的兼顾。在这个过程中,“一方面,我们对基本的文本证据进行了巧妙而有主见的重塑。另一方面,我们有一个数据自己说话”【Jesse Rosenthal,“Introduction:Narrative Against Data”,Genre,】vol.50.no.1,2017,pp.1-18.】,让批评和数据计算可以合力发挥作用。

结语

数字人文中,计算既是一套离散的方法和技能,也是一种思维模式,它“可能会完全改变人们对知识和观点的思考方式。计算思维具有创造计算认识论的能力”【大卫·M.贝里、安德斯·费格约德:《数字人文:数字时代的知识与批判》,王晓光译,第74页。】。数字人文对文学批评的赋能不仅仅体现在方法、呈现方式的革新上,数字人文更能激发我们对知识、文化等诸多方面的重新思索。与此同时,“通过计算机技术可以批判性地审视21世纪知识如何通过软件转变成信息”【David Berry,“The Computational Turn:Thinking About the Digital Humanities”,Culture Machine】,vol.12,2011,pp.1-22.】,文學批评的研究也可以利用这一视角,以数字技术将信息生成、文本知识、思想形态纳入研究范畴,进而观测数字如何间接地影响文学批评意识。最后,将传统文学批评研究方法和数字驱动的批评方法并置,兼顾以“量”来对事物客观描述,也通过阐释连接文学传统。批评者更要对数字化过程中造成的遮蔽进行解蔽,解放文本,摆脱数据束缚。