基于《中华医典》文献探究针灸治疗尿失禁选穴规律※

2023-12-01徐润冰刘昱含卢郑羽刘奕飞李宝金

徐润冰 刘昱含 卢郑羽 王 睿 王 迪 刘奕飞 李宝金

(1.北京中医药大学东直门医院2023级硕士研究生,北京 100700;2.首都医科大学附属北京中医医院2023级硕士研究生,北京 100010;3.北京中医药大学研究生院2023级硕士研究生,北京 100029;4.中国中医科学院广安门医院,北京 100053;5.北京交通大学理学院,北京 100091;6.剑桥大学格顿学院,剑桥CB2 1TN;7.北京中医药大学国际针灸创新研究院,北京 100029;8.北京中医药大学针灸推拿学院,北京 100029)

尿失禁是由多因素导致的以不自主漏尿为特征的一种泌尿系统疾病,临床可分为压力性尿失禁、功能性尿失禁等,最常见的为混合性尿失禁[1-2]。该病年龄跨度大,严重影响患者身心健康[3],明显降低生活质量。现代医学治疗尿失禁多采用盆底肌训练、手术等,但费用较高、接受度偏低,初次治愈率不乐观,或并发引起尿路感染[1]。中医学认为,尿失禁病因病机为先天禀赋不足或内外损伤导致膀胱气化不利、肾气不固等,属于遗尿范畴。针灸治疗尿失禁疗效显著,也是目前的研究热点。中医古籍中记载了大量诊疗经验,如“遗溺,关门及神门、委中主之”(《针灸甲乙经》),“治遗尿,穴关元、中府、神门”(《普济方》)等。借助数据挖掘技术探究古代针灸治疗尿失禁的诊察方法、治则、配穴规律等内容,可以为临床诊疗、实验研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 检索第五版《中华医典》中针灸推拿类、综合医书类、医论医案类有关文献,将《针灸典籍考》[4]所涉针灸典籍60余本为对照补充,增补《太平圣惠方》99、100卷、《圣济总录·针灸门》等。以“遗溺”“溃尿”“遗尿”“尿失禁”“失尿不禁”“小便失禁”“小便遗数”“小便频数”“水泉不止”为关键词,检索并结合上下文筛选针灸相关条文,建立数据库。

1.2 纳入与排除标准 凡与尿失禁证候密切相关的针灸条文,录入以下内容:①单穴主治功效,如“通里,主遗溺”;②使用单穴治疗,如“小便失禁,灸大敦七壮”;③穴位配伍治疗,“小便失禁,灸大敦七壮,又灸行间七壮”等。排除标准:①虽有“遗尿”等词汇,但并非指称尿失禁病状,如“治消渴,小便数。灸两手小指头及两足小指头”;②不涉及针灸治疗穴位、经脉,仅为中药治疗;③穴位描述模糊、有争议。

1.3 数据规范原则 ①腧穴名称与数目:参照《经穴名称与定位》(GB/T 12346-2021)[5]、《经外奇穴名称与定位》(GB/T 40997-2021)[6]、《经外奇穴彩色图谱》[7]进行整理。如“遗溺,灸遗道侠玉泉五寸”(“侠”通“挟”),“侠玉泉五寸”为对遗道穴的定位,故此条为遗道1穴而非遗道、玉泉2穴[8-9];“足阳明”实为经脉脉口穴而非经脉名称,即冲阳穴;“关明”实为“关门”[10],“大训”实为“大敦”[11]。②成书年代及作者:参照《中国中医古籍总目》[12]、《针灸典籍考》[4]等。③处方选择:选取针灸处方条文,剔除明显以孔穴主对法方式记载的腧穴文献。

1.4 数据提取与挖掘 将筛选出的条文录入Excel,对文献的原文、作者、朝代、单穴、腧穴处方、涉及经络、特定穴属性、刺灸法等进行分类提取。使用SPSS 25.0进行穴位的频率分布、聚类因子统计分析,使用IBM SPSS Modeler 18、Cytoscape对用穴、选经进行关联规则分析、可视化网络呈现,采用R-Studio对穴位进行复杂网络分析。

2 结果

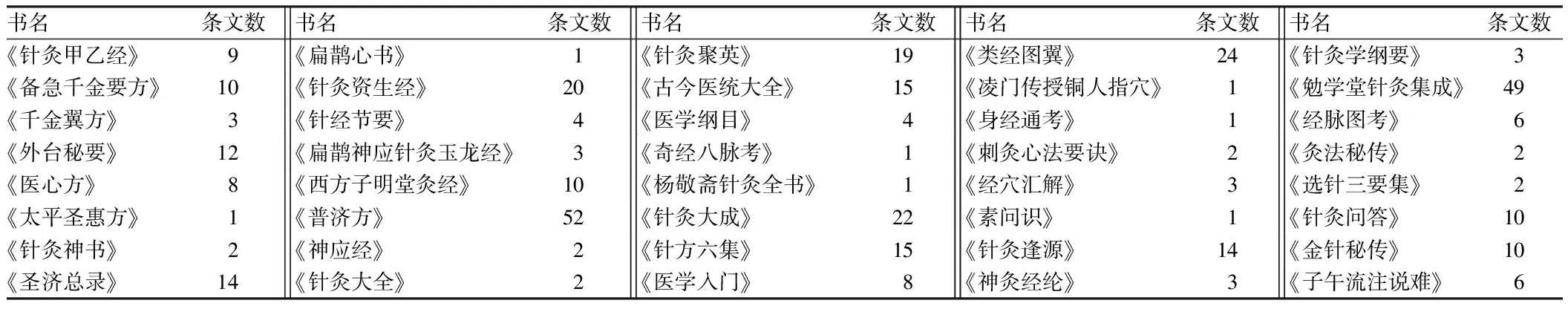

2.1 筛选结果 共筛选出符合纳入标准的条文375条,涉及著作40本,腧穴49个,经脉9条,复方49个。见表1。

表1 纳入著作信息表

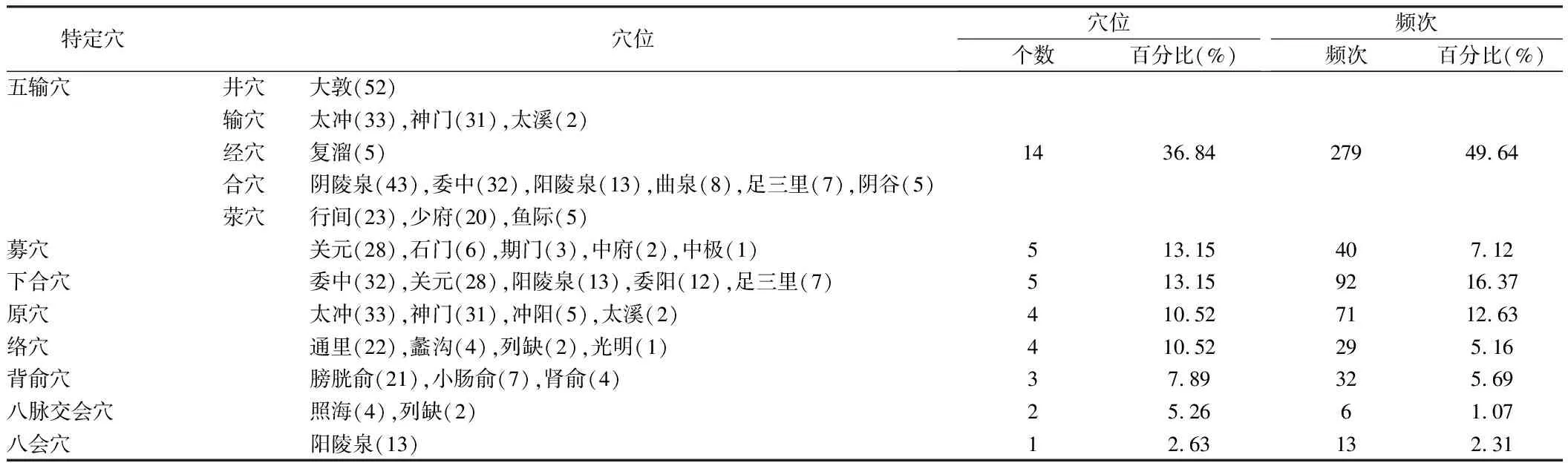

2.2 腧穴频次及特定穴分析 腧穴条目共538条,其中高频次腧穴前五为:大敦、阴陵泉、太冲、委中、神门。从特定穴方面来看,五输穴使用频次最高(49.64%),后为下合穴(16.37%)、原穴(12.63%)。五输穴中合穴使用频次最高,尿失禁病位在膀胱,符合“合主腑病”理论。细分患病群体发现,不同群体选穴有较大差异,老人多用大敦、神阙;妇人多用太冲、横骨;小儿多用大敦、神阙、气海。见表2。

表2 古代针灸治疗尿失禁特定穴

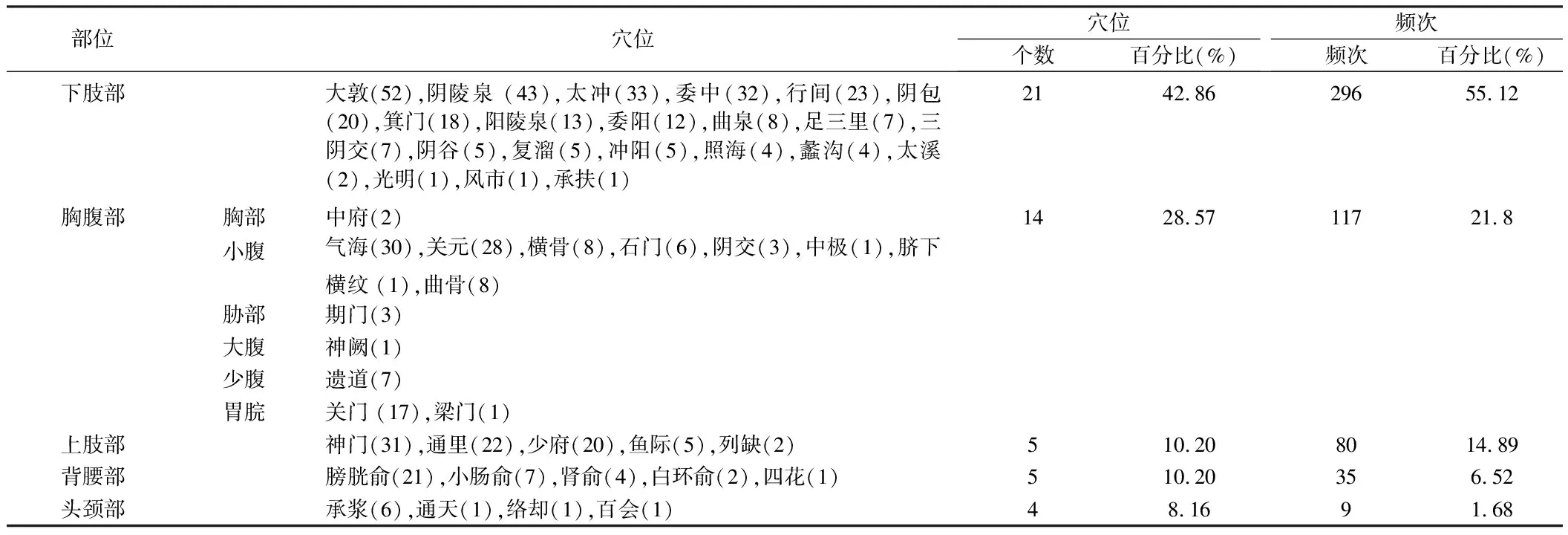

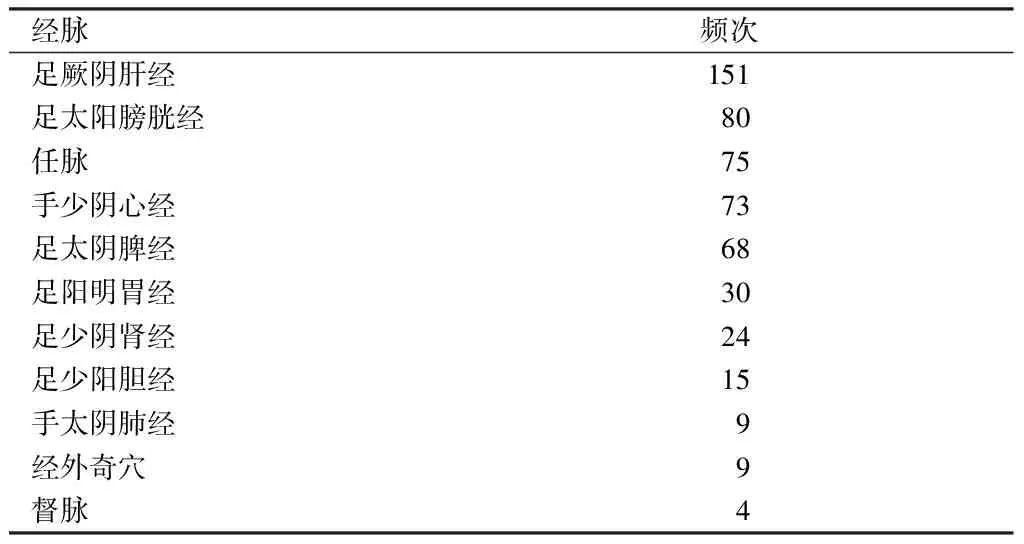

2.3 穴位体表分布及经脉分析 古代治疗尿失禁常选用下肢部远端腧穴,其中肘膝关节以下穴位居多;胸腹部局部穴位也常被使用,按中医学腹部五分法[13],膀胱等尿失禁相关器官所在的小腹部取穴较多,符合“腧穴所在,主治所及”“经脉所过,主治所及”的穴位治疗规律。从经脉角度来看,古代针灸治疗尿失禁中常选用肝经、膀胱经、任脉、心经等,结果与中医对尿失禁病因病机的认识一致。肝经“过阴器,抵少腹”,遗溺为肝经“是动则病”病候;任脉过小腹部,具有直接治疗作用。从所属脏腑来讲,尿失禁病位在膀胱,病机与肝密切相关,因此足厥阴肝经和足太阳膀胱经用于治疗尿失禁。见表3、表4。

表3 古代针灸治疗尿失禁穴位体表分布

表4 古代针灸治疗尿失禁经脉频数表

2.4 针灸处方数据分析

2.4.1 关联规则分析结果

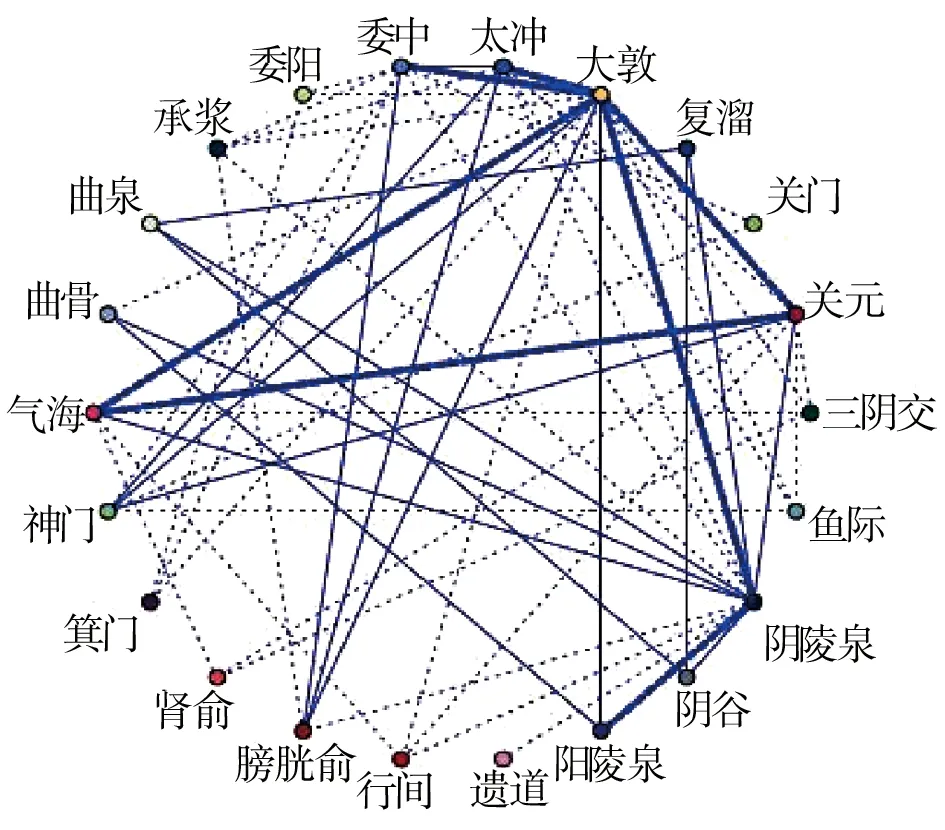

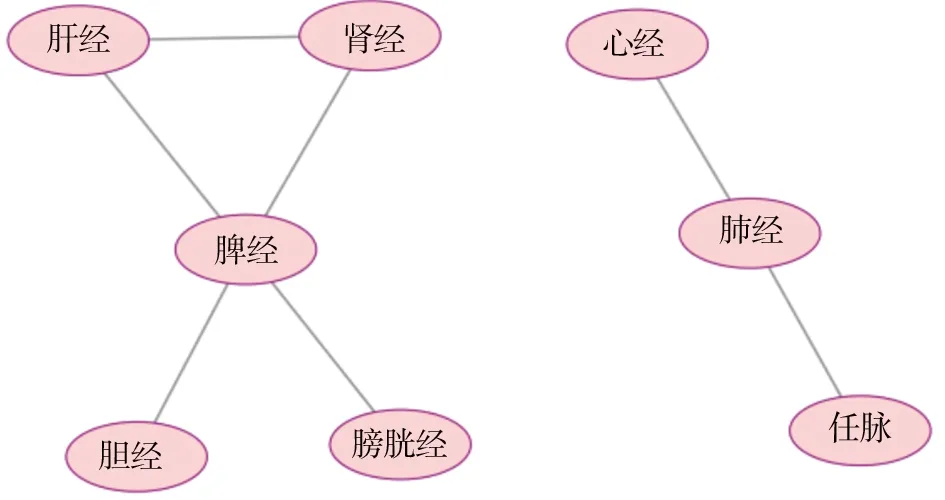

2.4.1.1 线条越粗代表关联性越强,四组强关联腧穴均包含关元、气海、大敦,表明在所有针灸处方中,三穴最常配伍产生协同治疗作用。关元、气海均属任脉穴,关元培肾固本,补益下焦元气;气海为肓之原,生发阳气,二者合用,起到止禁固本的作用。置信度结果显示,阴陵泉-复溜-曲泉等组关联置信度为100%。证明以上每组内包含腧穴一定同时出现在某一处方中。见图1、表5、表6。

图1 处方中腧穴-腧穴配伍网络图

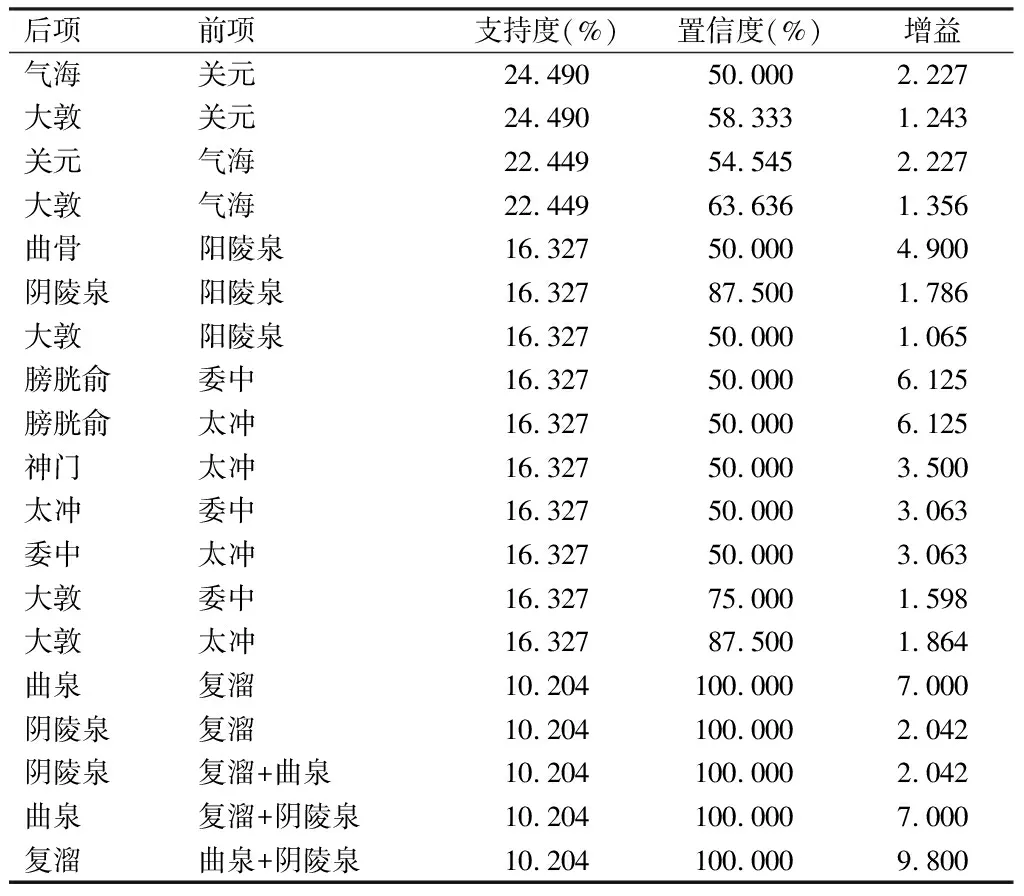

表5 针灸治疗尿失禁腧穴-腧穴关联规则结果

表6 针灸治疗尿失禁经脉-经脉关联规则结果

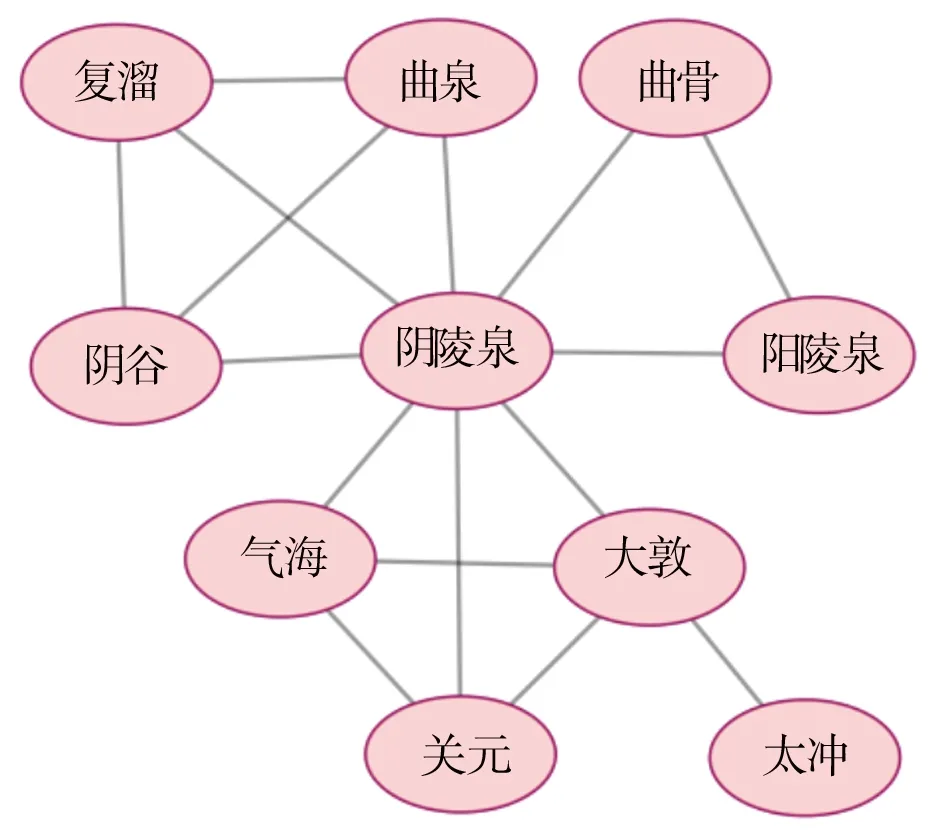

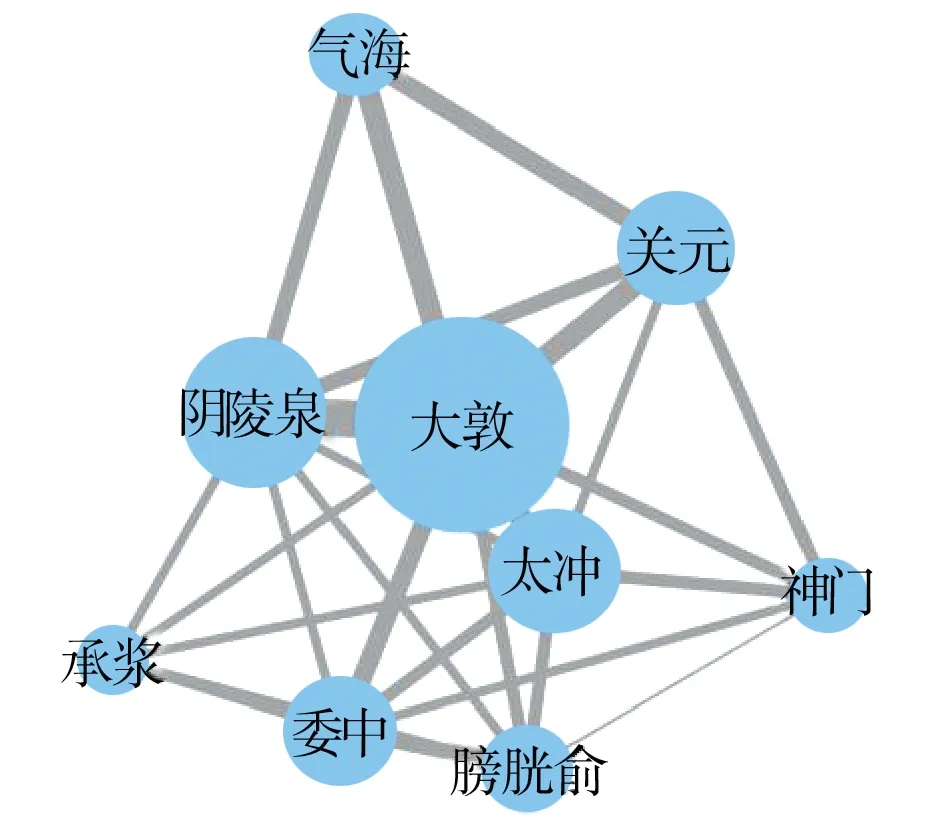

2.4.1.2 选取支持度≥10%且置信度≥80%的腧穴配伍,使用Cytoscape进行可视化网络处理。腧穴配伍方面,可视化网络处理后得到一组以阴陵泉为中心的组方配穴。经脉配伍方面,第一组脾经处于配伍重要地位,且中焦与下焦联系较为紧密,共同治疗下焦疾病,第二组则为心经、肺经、任脉的固定组合。见表6、图2、图3。

图2 腧穴-腧穴可视化处理网络图

图3 经脉-经脉可视化处理网络图

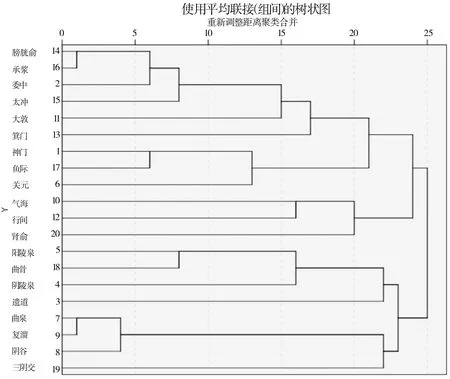

2.4.2 聚类分析结果 将频次≥2的腧穴聚类出5个有效聚类群,分别为神门-委中-关元-大敦-箕门-膀胱俞-太冲-承浆-鱼际;曲骨-遗道-阴陵泉-阳陵泉;曲泉-阴谷-复溜;肾俞-气海-行间;三阴交自成一类。见图4。

图4 古代文献中针灸治疗尿失禁高频经穴聚类分析树形图

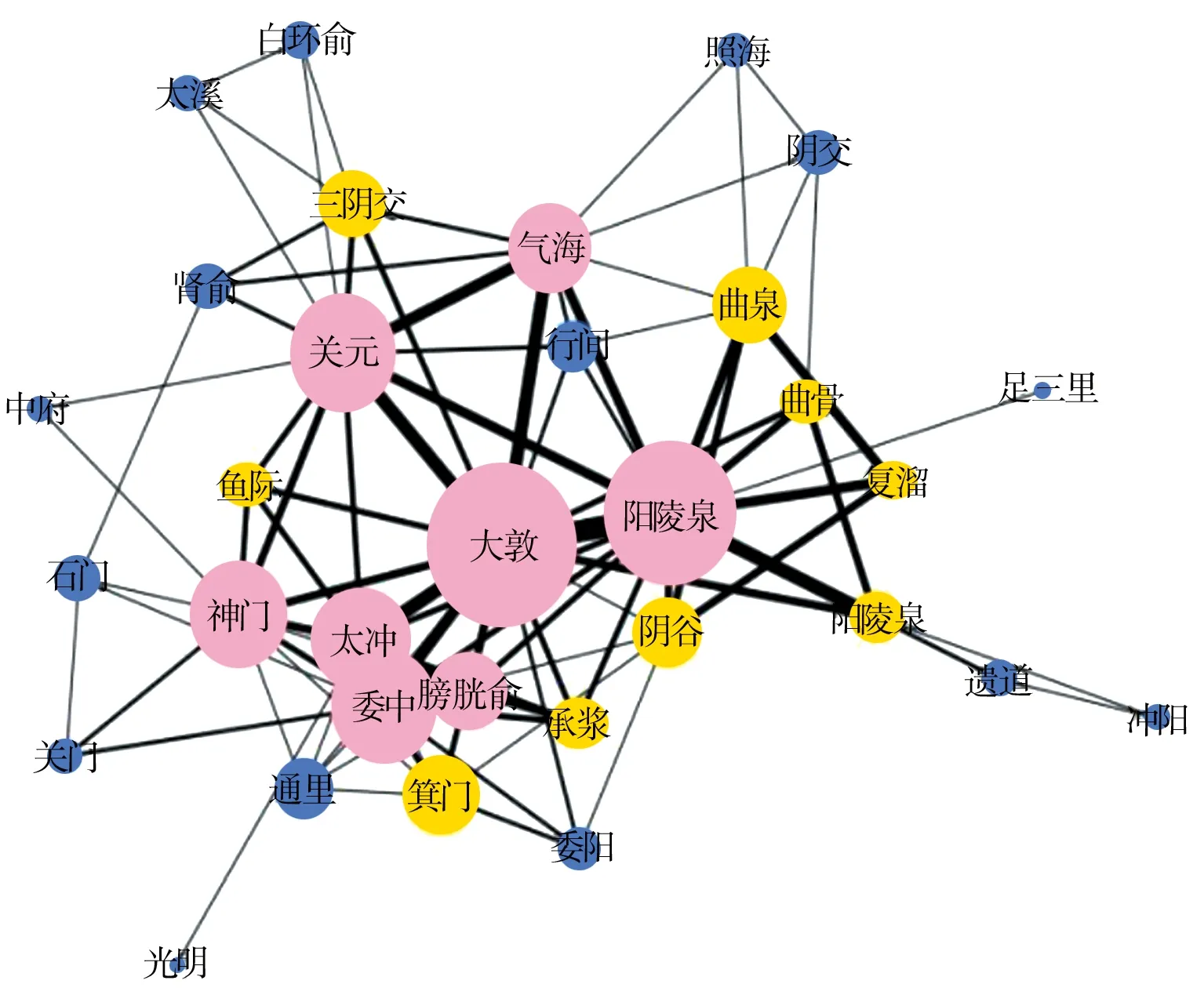

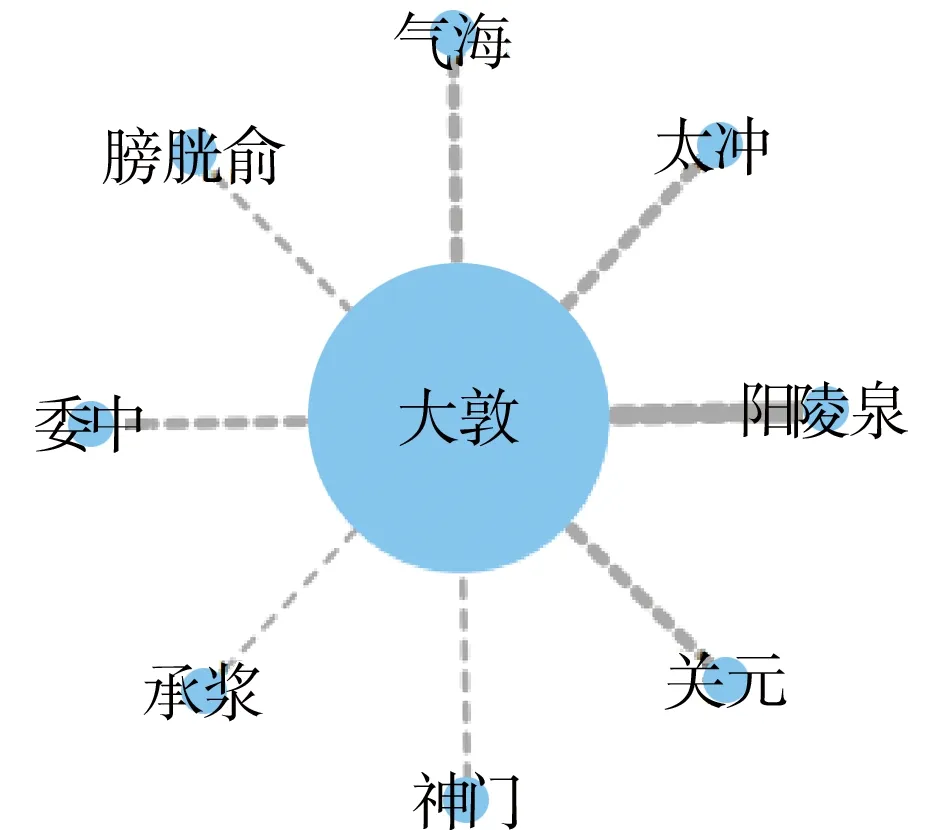

2.4.3 复杂网络分析 将所有腧穴导入R-Studio 4.0.0软件,经计算,节点数为34,边为194,平均度为14.82,网络密度0.449。利用K-core分析方法,用于发现穴位核心组合。K-core为15以上复杂网络图可以看出,大敦在网络中心,为最重要的穴位,越靠近中心穴位越重要,即核心穴位包括:阴陵泉、太冲、关元、气海、膀胱俞、神门、委中、箕门和通里。见图5、图6、图7。

图5 针灸治疗尿失禁腧穴配伍应用网络图

图6 K-core≥15的复杂网络图

图7 大敦治疗尿失禁腧穴配伍图

3 讨论

《医学纲目》言:“遗尿者,溺出不自知觉也……惟肝与督脉、三焦、膀胱主之。”肝经与督脉循阴器、系廷孔,若此二经气血失和、血脉失养,膀胱水道则会失于约束产生尿失禁。

本研究结果表明,古代医书所载尿失禁多表现为虚证,针灸治疗常以针刺偏补的腧穴、行针施补法或多用灸法,具体讨论如下:

3.1 研究结果大致符合传统针灸理论及现代医学认知

3.1.1 取穴、选经方面 结果表明,大敦、阴陵泉、太冲为最常用三穴。大敦为足厥阴肝经井穴,“所出为井”、脉气所发;太冲是肝经输穴、原穴,肝经原气经过和留止的处所,足厥阴肝经“过阴器,抵少腹”,故二穴为治疗尿失禁常用穴位。阴陵泉为足太阴脾经合穴,擅健脾祛湿、通利小便,阴经合穴五行属水,在水液代谢过程中发挥重要作用,且“脾主肌肉”,膀胱无力约束为尿失禁重要病因,故阴陵泉是治疗水液代谢病的要穴[14-16]。现代临床研究中,经外奇穴不常使用[17],最常用穴为中极[18],通过对中极穴检索发现,此穴在古代医籍中常被用来治疗“小便频数”,且出现频次较少,这或与医者用穴习惯有关。现代临床选穴多以任脉穴为主,其次为膀胱经、脾经、胃经等腧穴[19]。本研究提示应加强使用肝经、心经等腧穴,如大敦等穴。

下肢部穴位最为常用,局部取穴小腹部穴位居多。这与现代医学认知一致。膀胱副交感神经是脊神经第2~4骶节的盆内脏神经,支配逼尿肌,抑制尿道括约肌,其体表支配分区在四肢部位呈与四肢长轴平行的带状分布[20]。刺激相关下肢部穴位,可间接刺激到同一脊神经而达到调节膀胱及其周边肌肉的目的。此外,尿失禁的发生与膀胱括约肌及膀胱壁的环层肌肉有关[20],通过针刺小腹部的穴位,可以刺激膀胱及其周围肌肉恢复正常收缩与舒张功能,从而达到治疗尿失禁的目的[21]。

3.1.2 处方配伍方面 关元、气海、大敦最常被配伍使用,黄睿等[17]研究认为,关元-气海配穴为正相关度最高的尿失禁治疗穴位组合,这与现代临床常用配穴结果相符。武连仲基于临床提出曲泉、复溜为“补水三穴”之二[22],而阴陵泉本身为水液代谢疾病要穴,结合本文关联分析结果,提示使用复溜、曲泉作为阴陵泉配穴在尿失禁的临床应用有前景。经脉配伍中心经、肺经、任脉共同配伍,心主神明以调神固摄水液,肺通调水道,配伍循经所过患病部位的任脉,或对中风后神经传导功能障碍等因素导致的尿失禁有作用。

三阴交单独出现作为一个有效聚类群,提示其作为治疗尿失禁选穴的重要性与特异性,其作用机制为上调脊髓中N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)及α2受体水平,增强尿道外括约肌活性[23]。此外,俞募配穴、局部-远端配穴在指导治疗尿失禁选穴中具有重要地位。

处方选穴中阴陵泉、气海、关元、大敦为重要腧穴。K-core分析表明大敦为古代医家针灸治疗尿失禁中最重要的穴位,李梦玲等[24]进行的大敦优势疾病数据挖掘研究中,尿失禁作为以大敦为配穴下的优势疾病,位列第六。此外,大敦在古代文献中的配伍多样化,对当今临床具有指导作用。

3.1.3 注重个性化诊疗,不同患病群体选穴不同 研究结果显示,不同年龄人群选穴与其尿失禁病机有关,《针灸逢源》曰:“婴儿脬气未固,老人下元不足,皆有此患。但小儿挟热者多,老人挟寒者多,不可不辨”。老人尿失禁常因体质虚弱、肾阳亏虚、下元不足所导致,目前已有研究发现尿失禁和体弱有明显正相关[25],因此多选用艾灸神阙培补肾阳,温煦固本;妇人尿失禁常因生育对膀胱、尿道等组织损伤或肝失疏泄、条达等原因,故多选用腹部穴位横骨及肝经原穴太冲;小儿尿失禁多因发育不全、肾气不固,故常选用艾灸气海、神阙等。

3.2 重视古典经络诊察方法 经络诊察指对经络状态、循行部位的异常变化等进行重点诊察,并结合其他症状进行病症辨别及指导选穴的一种方法[26]。在《内经》前萌芽,并在经络循行理论未成熟前被记载于《脉书》《脉法》,黄龙祥认为“经络学说的形成,与脉诊实践有非常密切的关系”。古典经络诊察中的“诊脉法”按诊脉部位分诊标本脉、“经脉穴”脉等。通过对某一经的诊脉部进行诊察,再施刺灸法以达治疗目的[14]。在《灵枢》中可见大量相关论述,如《灵枢·邪气脏腑病形》载:“胆病者,善太息,口干……,候在足少阳之本末,亦视其脉之陷下者灸之,其寒热者取阳陵泉”等。诊脉法作为一种与经脉理论密切相关的方法,指导针灸临床意义重大。

本研究发现诊脉法在古代针灸治疗尿失禁已有广泛应用,如足厥阴原穴太冲、足太阳委阳、足阳明冲阳、手太阴络穴列缺等。早在《史记·仓公传》中记载:“病见寒则遗溺,使人腹肿……厥阴有过则脉结动,动则腹肿。臣意即灸其足厥阴之脉,左右各一所,即不遗溺而溲清”,而《普济方·针灸门》也写道:“令附见诊太冲脉。可诀男子病死生……溏泄遗溺”。在结果分析中发现,通过诊察太冲处是否有陷下等判断经络虚实,并对太冲进行针灸治疗占较大频次。

此外,足太阳膀胱经诊脉点委阳也被频繁使用,《类经图翼》:“邪气脏腑病形篇曰:三焦合入于委阳。甲乙经曰:委阳,三焦下辅腧也,在足太阳之前,少阳之后,出于腘中外廉两筋间,此足太阳别络也。”从功能上来看,“足三焦”与膀胱经的关系更密切[14]。而委阳不仅被认为是别出足太阳膀胱经的穴,更被看作水气输布聚集之处,通过诊“委阳脉”的滑与涩、坚实与陷下,在古代针灸治疗尿失禁中的运用也较为常见。

除经脉的诊脉点之外,络脉的“诊络处”也常被使用。但因十五络脉的“络穴”位置在历史上较为固定,即四肢诊络处为络穴,其络脉诊侯则为相应络穴的主治病候[14]。如在列缺部诊脉,探其虚实指导腹压增大压力性尿失禁选穴。

特定部位诊脉判定经脉气血虚实有助于诊断治疗,“用针者,必先察其经络之实虚,切而循之,按而弹之,视其应动者,乃后取之而下之”,目前针灸临床常用寸口脉诊法,而古典经络诊察中的诊脉法常被忽视。除脉诊外,体表经络其他循行部位的触诊也十分重要,尤其是对尿失禁的腹部触诊。在检索条文中遗溺常伴有“少腹肿”“挛”等,对其相关部位触诊,了解局部是否有结节、条索、膨隆或陷下等同样应受到重视。