丰子恺对桃花源的追寻及其自然相漫画的意蕴

2023-11-30张双贵

张双贵

关键词:丰子恺;漫画;自然相;桃花源;审美

丰子恺曾在《漫画创作二十年》中,坦言自己的漫画大致具有四种表现:古诗相、儿童相、社会相、自然相[1]。“子恺漫画”一经问世,文艺界就热衷于对其进行品鉴。然而,历览诸多文献资料,丰子恺的自然相漫画相较其古诗相、儿童相、社会相漫画的研究,则明显地被忽视和边缘化。

日本现代汉学家吉川幸次郎曾说:“丰子恺是现代中国最像艺术家的艺术家……如果在现代要想找寻陶渊明那样的人物,那么就是他了吧。”[2]440-441今人潘建伟指出,陶渊明对丰子恺的影响见于生活、创作以及思想的诸多方面,若离开与陶渊明的对照和比较,就难以全面理解丰子恺的艺术精神、文化思想及生命境界[3]112。但令人遗憾的是,丰子恺追寻桃花源所表现的形象与观念,即丰子恺对桃花源的追寻以及自然风景画的图绘,长期以来乏人问津,因而本文将主要论述这一问题。

一、桃花源何处寻

桃花源最早是由陶渊明在《桃花源记》(并诗)中创构,不仅指山水林泉之美,更是理想社会的表征。桃花源诞生伊始,人们多半持仙境之说,直到唐宋,桃花源观念开始出现分野。唐代以王维、孟浩然、刘禹锡等为代表的诗人,都将桃花源描述为仙乡幻境,而韩愈的《桃源图》诗则开始发出“神仙有无何渺茫,桃源之说诚荒唐”[4]的新声。宋代苏轼在《和桃源诗序》中亦称“世传桃源事,多过其实”,发展了韩愈否定桃源仙境的论调,指出:“天地间若此者甚众,不独桃源。”[5]唐宋以降,对桃花源的认识大致祖述前人,近代学者尤其以陳寅恪与唐长孺为代表。陈寅恪在刊布的《桃花源记旁证》[6]中,认为“陶渊明《桃花源记》寓意之文,亦纪实之文也”,因而就纪实立说而考据桃花源在北方的坞堡。但唐长孺的《读“桃花源记旁证”质疑》[7],指出“桃花源的故事本是南方的一种传说,这种传说晋宋之间流行于荆湘,陶渊明根据所闻加以理想化”。桃花源究竟在何处?众说纷纭,莫衷一是。

丰子恺曾明确谈到桃花源的地方有两处。其一是想象中的汤溪丰村。丰子恺说:“即想象这汤溪丰村是桃花源一样的去处。其中定有良田美池,桑竹之属,和黄发垂髫怡然自乐的情景。”[8]汤溪丰村乃是丰子恺从东京邂逅的汤溪族兄丰惠恩处得知,汤溪丰姓有数百家,自成一村,皆业农。后来丰子恺考察族谱才知道自己的源流是汤溪,明末清初他这一支从汤溪迁居到石门湾。丰子恺本拟“到了石门湾不可复留的时候”和家人“投奔此绝境(汤溪)”[8],但因为此前从未到过汤溪丰村,又与丰惠恩失去了联系,汤溪之行并没有实施。汤溪丰村究竟如何?只是存在丰子恺的耳闻和想象之中,他并不曾目见。

至于丰子恺提及的第二个桃花源,则是他切实到达并观览和体验的。在20世纪50年代,丰子恺游览庐山时再次援引陶渊明的《桃花源记》:“庐山给我的最初印象竟是桃源仙境:土地平阔,屋舍俨然;有茶馆、酒楼、百货之属;黄发垂髫,并怡然自乐。”[9]60如是,丰子恺将庐山的山水美景和桃源仙境联系起来。这显然不是简单纵目览景,而是寓山水美景于历史记忆和个体情感之中。此外,丰子恺还指出“陶渊明曾经在温泉附近的栗里村住家”[9]60,“躺在竹榻上,无意中举目正好望见庐山,陶渊明‘采菊东篱下,悠然见南山,大概就是这种心境吧”[9]59。显而易见,丰子恺继而将庐山、陶渊明以及桃花源相联系。他似乎认为庐山是桃花源的原型和陶渊明的隐居之地。换言之,丰子恺对桃花源的认识是纪实之上的浪漫与理想的寄寓。

王国维指出,陶渊明是“楚灵均(屈原)后”“第一伤心人物”[10]。丰子恺一生频频致意与缅怀陶渊明,也一生在追寻理想的桃花源。无论是“想象这汤溪丰村是桃花源一样的去处”,还是“庐山给我的最初印象竟是桃源仙境”,两者都表明,丰子恺心中的桃花源并非王维、孟浩然、刘禹锡等人认为的虚无缥缈的仙乡幻境,而是更倾向于韩愈、苏轼、陈寅恪等人主张的现实处所。丰子恺对桃花源的认知,更多的是基于感性直觉与诗性意识。丰子恺主要接受了渔人进入桃花源所见所闻的景象,桃花源之于丰子恺,似乎是免受政治干预的自然自由且自在的世界。可以说,相较对仙境永远失落的太息,丰子恺则显示了一种乐观与期待。然而这仅是表面的现象,从“想象”“最初印象”等词句来看,他所希冀的人世化的桃花源并没有真正实现。因而就本质上而言,桃花源隐匿着丰子恺感时伤世之嗟叹。

二、子恺自然相漫画与桃花源的渊源

丰子恺对陶渊明之桃花源的追寻,具象到其绘画作品中,形成了别出心裁的自然风景画。丰子恺作自然风景画的直接机缘是南渡避难,他在“画展自序”中说:“抗战军兴,我暂别江南,率眷西行。一到浙南,就看见高山大水。经过江西、湖南所见的又都是山。到了桂林,就看见所谓甲天下的山水。从此,我的眼光渐由人物移到山水上。我的笔下也渐渐有了山水出现。”[11]233曾经有抨击者指出,丰子恺的自然风景画,美化彼时政府统治之下的现实生活:“阳光普照……安居乐业……自由、民主、清静和平的世外桃源。”[2]765尽管这种评价囿于特殊的时代语境,失之偏颇,但“世外桃源”的论调确实切中肯綮,无疑为我们理解丰子恺自然相漫画提供了别样的视域和理路。

陶渊明的《桃花源记》(并诗)或许是桃源图的直接灵感来源,陶渊明之后,桃花源意象不仅在诗文、词曲方面有集中的表现,而且开始逐渐成为广受欢迎的绘画主题,在历史长河中不断被重新诠释,形成了独特的桃源图的谱系脉络。其中部分作品直接题署为“桃源图”,于是自然组成了一个狭义的桃源图谱系;其余部分作品虽然不以“桃花源”相关字眼作为画题,但大多都缀有与桃花、渔夫相关的点景,而且这类作品的主旨和趣味确实与桃源图谱系非常相似,学者们从广义上依然将其归为桃源图末裔[12]。更有甚者,如石守谦将东亚的整个山水画史置于桃花源文化意象之下来审视[13]10-64。由此可见,桃花源与中国山水画的渊源之深。

尽管丰子恺被誉为中国漫画的鼻祖,但是也有论者指出,丰子恺是文人漫画的代表[14]。这种观点颇为允当。丰子恺的漫画风格确实和中国古代文人画有诸多相似之处,而且他的漫画精神和旨趣也可以和古人相颉颃。如果我们循着文人漫画与广义的桃源图谱系之蹊径,则可以将丰子恺的自然风景画也纳入桃源图的谱系来讨论。

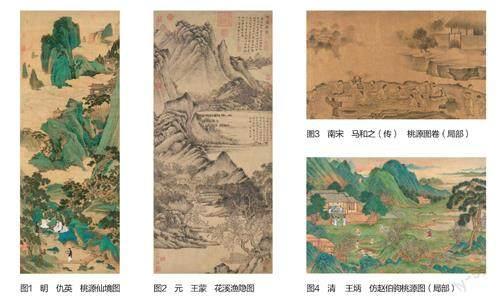

桃花源本身所具有的丰富性与多义性,使得后世不仅对其文学诠释见仁见智,而且在绘画领域也发展出不同的表现模式。石守谦检视古来众多的桃源图,将中国的“桃花源”图绘模式归纳为四种基本模式,即仙境山水、隐居山水、古代风俗、人世田园[13]32-50。细按诸多桃源图,仙境山水以明代仇英的《桃源仙境图》(图1)等为代表,隐居山水以元季王蒙的《花溪渔隐图》(图2)等为代表,古代风俗以南宋马和之(传)的《桃源圖卷》(图3)等为代表,人世田园则以清代王炳的《仿赵伯驹桃源图》(图4)等为代表。

丰子恺向来喜欢采撷古诗句进行漫画创作,有研究者依据《丰子恺漫画全集》的收录统计,丰子恺创作的“陶诗”系列漫画共计20幅,为他所引用的中国古代诗之最[3]113。尽管如此,检视丰子恺留存下来的自然风景画,若狭义地以桃花源的画题来看,则几乎找不到与桃花源直接的相关性。然而,值得注意的是,丰子恺有一幅题为《豁然开朗》(图5)的作品,画题一词出自陶渊明《桃花源记》:“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”如果仔细考究图式,这幅画的远景是两座一前一后的小山丘,其中一山上矗立着一塔,山脚有一亭和一拱桥;中景是五人泛舟,其中一人划船;近景则是一黄发携一垂髫,行进在一个洞窟中。这幅画似乎有点寻找和进入桃花源的意味。此外,若依据渔夫、桃花等点景元素,则不难发现桃花还是比较常见的,如《旧时王谢堂前燕》(图6)、《垂髫村女依依说,燕子今朝又作窠》(图7)等,不一而足。但耐人寻味的是,相较于丰子恺惯用的垂柳、燕子等点景元素,桃花向来所占图式的空间隐蔽且局促。

如上所述,虽然《豁然开朗》画题、桃花点景元素与桃源图表面上的渊源似乎比较深,但它仍然不足以代表丰子恺桃花源图绘的旨趣,仅仅是冰山一角而已。需要指出的是,真正能够反映丰子恺自然风景画之精神,以及其对桃花源的追寻与图绘之趣味,则是画题与桃花源并不甚相关的诸多自然风景画。

三、子恺自然相漫画的审美意蕴

人类的艺术发展史表明,一切艺术创造并非无源之水、无根之木,而是源于传统、超越传统乃至颠覆传统。丰子恺曾说:“风景画本不属于漫画范围,也不是我的笔所能完成的。我是以漫画笔调画山水。真正的山水画家、老前辈要笑我的。我就别具一格吧!”[11]295丰子恺的这番话看似自我调侃,却剀切地道出了其自然风景画的特色,即迥异古人,别具一格。审视丰子恺的桃花源图绘,遗繁趋简,逸笔草草,勾皴并用,设色赋彩。此外,他还借鉴和汲取了西方绘画光影及透视的表现方法。质言之,丰子恺的自然风景画,虽已不似古人构图恢宏和笔触精微的气象,但马远、夏圭“一角半边”的图式风格依稀可见,然而这种简淡的表现丝毫不影响其深远的旨趣。

尽管丰子恺的自然风景画较之古人对桃花源的图绘,其面目焕然一新,但内容上依然没有脱离古来桃花源图绘四种基本范式的影子。如《白云无事常来往,莫怪山人不送迎》(图8)、《天涯静处无征战,兵气销为日月光》(图9)等,皆营造了一种与世隔绝的理想世界,显示出仙境山水与隐居山水的趣味。值得注意的是,丰子恺在诗性桃花源的追寻之中,反复提到的是“土地平旷,屋舍俨然;良田美池,桑竹之属;黄发垂髫,怡然自乐”。而具象到自然风景画,对桃花源的图绘最多的也是屋舍、良田、鸡犬、黄发、垂髫等点景元素的组合。如《游春人在画中行》(图10)、《家住夕阳江上村,一湾流水绕柴门。种来松树高于屋,借与春禽养子孙》(图11)等皆然。由此可见,丰子恺对桃花源的图绘与其追寻相当一致。换言之,丰子恺对仙境山水与隐居山水的图绘,远不及其对人世田园与民情风俗的兴趣,或许后者更能代表他的桃花源理念。

即使是传统的桃花源图绘模式,对进入桃花源中的人世田园与民情风俗的刻画也并不少,但其意义仅仅是作为《桃花源记》(并诗)由文本叙事转译为图像叙事的链条。丰子恺对桃花源的图绘则不然,他似乎刻意遮蔽了《桃花源记》(并诗)的部分情境,只突出和强调自然田园生活场景。不难发现,丰子恺的自然风景画里,老人、妇女、孩童等各色人物安怡悠然,看不到纷扰和忧虑。他们置身并沉浸在四周迷人的风景里,风景愉悦了他们的心神。整个画面呈现了一派平常百姓安居乐业、美丽祥和的图景,极富现实性和生活感。因此言之,丰子恺的自然风景画,虽然没有直接的桃花源画题,而且图式构成与表现也迥异于传统的桃花源图,却根植于桃花源的历史建构,深刻契合了《桃花源记》(并诗)的思想意蕴。

需要指出的是,检视丰子恺的诸多自然风景画,既没有表现通往桃花源的路径,也没有渔人充当连接桃花源的媒介。相反,屋舍、良田、鸡犬、黄发、垂髫等点景元素被反复组合和重申,桃花源是人们的桃花源,人亦是桃花源中人,可谓世间即桃花源,此在即桃花源。质言之,丰子恺的失落不是指向仙乡幻境,而是指向冀望外辱内阋能够烟消云散,人间到处能够呈现一派春和景明的气象。

结语

丰子恺一生频频致意与缅怀陶渊明,在特定的时空中,尤其对陶渊明创构的桃花源心心念念。丰子恺对陶渊明之桃花源的追寻,具象到其绘画作品中,形成了独具特色的自然风景画。较之古来诸多的桃花源图,尽管丰子恺对桃花源的图绘发生了显著的变异,但不论在表现主旨还是在审美趣味上,依然与传统的桃花源图存有某种共相。应该说,变异的只是桃花源的呈示与表征方式,而不变的是桃花源所指涉的世界。