王稼句:与书“对谈”,乐趣无穷

2023-11-30丁云颜凤仪

记者 丁云 颜凤仪

苏州作家王稼句生活里的大部分,似乎都与书有关,他写书、读书、淘书、藏书。苏州的书坊、山水、年画、饮食、商市、玩艺……没有他不知道的。不过他的一句话,似乎也为我们做了解释:“我的兴趣,就是研究人们的社会生活。”

苏州淘书,必须古旧书业

早年间,王稼句常跑书店。“一星期能跑几趟去淘书,主要跑古旧书店。”古旧书店里也有新书,是与古籍相关的点校、影印新书。书店还是一个呈现信息丰富的地方,老出版人从中洞悉出版界的发展流向。

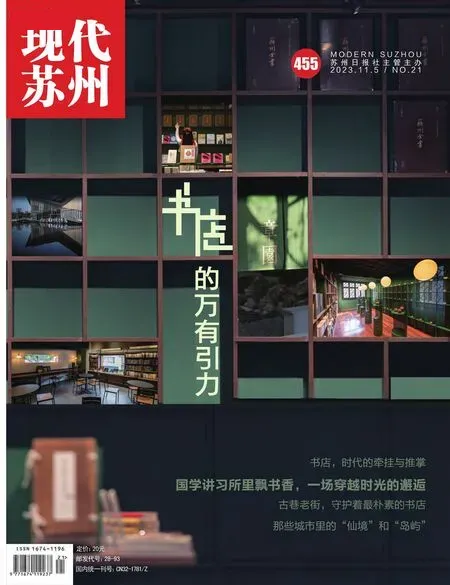

充满书卷气的苏州古旧书店

既然说到淘书,王稼句很自然地就把话题过渡到了淘书的这个市场。过去的苏州,是一个大家都喜欢来淘书的地方,因为旧书量大,种类多,大量珍本、稀有刻本基本是从苏州流转出去的,“可以说,以这里为主。”

苏州在明代清代以后一直是全国藏书、刻书、买书的中心,非常繁华,历史上有很多记载。“近日出版的《苏州刻书史》,着重反映了苏州的刻书状况;叶昌炽的《藏书纪事诗》,记载了苏州的藏书情况,而藏书也反映出刻书、流通等情况以及藏家的见识;吴晗的《江浙藏书家考略》,记载了苏州书店业的基本情况。”王稼句说,这些书目都可以一窥苏州书业鼎盛时的面貌。

到太平天国时期,本地书业出现大反转,经济上一落千丈,苏州优势被上海占去。而上海因开埠租界后,租界内有安全保障,苏州的很多知识分子、官员、财主等纷纷跑到上海生活,极大地推进了上海发展,一些人后来就成为民族资本家、买办,而知识分子到了上海就发挥优势办报、办出版社。“当时几乎所有出版社、报社的创办人或主笔都是苏州人。”王稼句说,后来上海能够占全国出版业半壁江山,就是这样形成的。“其中最有意思的是扫叶山房,过去是苏州东山人开在阊门的,太平天国时迁到上海,成为一家很有影响力的以出版古籍为主的出版机构。”

旧书店里整齐摆放的线装古籍

太平天国以后,苏州书店主要集中在护龙街(今人民路)察院场至乐桥及阊门。这些书店主要是做古旧书生意,“就是现在说的版本书。”玄妙观的旧书档集中在牛角浜一带,其中也会有新出版的书。初创于光绪二十五年(1899)的文学山房,起先就在护龙街嘉馀坊口,后移大井巷北首,王稼句在《苏州书坊旧观》一文中称其:面阔三间,又有后楼,缥帙盈室,精椠秘笈,触目皆是,堪称东南旧籍名铺。后来,各大旧书店的职工也归集到苏州古旧书店工作,成为骨干力量,江澄波也工作于此。

到20世纪70年代末书店再开,位于玄妙观三清殿的新华书店门口,读者天不亮就去排队,从三清殿一直要排到正山门。书不是天天都有,而是在上海印好后运到苏州,重版重印的有限品种中外文学名著,一抢而空。持续一段时间后,供应品种慢慢越来越多,新创作的出版物也越来越多。

苏州社会文化的摆渡人

读书的人越来越少的年代,王稼句就显得越坚持。他至今已出版书籍达百余种。他说,自己的兴趣就在研究人们的社会生活,因而日常也积累包括衣食住行、岁时风俗、日常器用,兼及妇女、儿童等方面的大量素材,为写作作准备。

他出版过一本《桃花坞木版年画》,博物·指间苏州系列中的《年画》也出自他手。他对桃花坞木版年画的研究、关注角度,就显现出了不同以往的视角:年画的形式在中国存在几千年,自正式形成的宋代以后迄今就有1000多年历史,总有社会原因,因而他更关注这一文化现象。

而由于“年画”一词出现很晚,很多素材找不到,大多只能根据年画的印刷品去观察分析。后来再看到真正的苏州年画,他的观点认识大有突破。那些康熙到嘉庆年间出品,高2米、宽50至60厘米,受西方绘画艺术影响,画面有透视,有阴影,先全版套印,最后补笔的苏州年画,简直是独一无二。“苏州的年画必须去研究,且必须拿出来单独提。”

这些年,他一直留意苏州流落到海外的年画相关资料内容。今年,日本举办了一次数字版画展,他特地委托朋友帮他带回了画展特辑——《蘇州版画の光芒》。他透露,近年来欧洲很多城堡陆续发现苏州年画,是当年欧洲盛行中国风格的室内装饰,称其为东方式风,这些年画也被一并带到欧洲,当作墙纸装饰。

有关于社会生活方面的资料收集,依靠的是广阔视野和大量阅读。古人并不重视记录生活细节,没有人原原本本将其记下来,大多是指尖之下偶尔记录,字里行间偶尔流露。王稼句举例儿童玩具,“虎丘、山塘街一带,曾是全国性的玩具市场,叫耍货市场,全国各地的人到苏州来买苏州耍货。”以前没有商店,基本是摊头。他发现一幅后期年画《荡湖船》,画中配文里就有提到男主的舅舅在山塘街做泥娃娃和皮老虎,其中记录了泥娃娃是怎么做的。

他因关注饮食日常,写了《吴门饮馔志》,其中有一个章节《流风》说的是苏州的饮食与全国各地饮食之间的交流,为此翻阅大量资料,因而也促生他编辑了另外一本书《南北风味》,反映民国时期全国各地的饮食,从中透视中国文化的丰富多元与历史变迁。出版后,外界反响不错,出版社请他接着编辑《南北风味2》。“写这个东西比较难,要天南海北地‘打捞’整理素材,非常耗费人力。但这本书只讲地方饮食文化风尚,不讲烧菜,我觉得好玩就做了,预计明年春天就能交稿。”顺水推舟,他想继续研究苏州在这一方面的情况,出一本《民国苏州饮食风情》。

王稼句也说,有关于苏州的文化内容可做的很多,他精力有限。“比如民国服饰可以写。民国是现代转型非常重要的时期,张爱玲《穿衣记》就写了从晚清到民国女子服饰的变化。资料太多,都弄起来,才能研究生活细节。”

抢救阅读,多开几家有特色的书店

说到淘书,王稼句想起,当年江澄波的父亲曾把那些已经无法成集的旧书散页、残书,每本拿出一张,其中既有明刻本,也有清刻本,几十页装订成册,用以解读何为“版本”。“一本册页就收录了60种书的残页,对如何看纸张鉴定版本帮助极大。”他买到过这样一本很有意思的书。而文学山房昔日还复印过古籍,将收来的古籍限量复印后,装订成册,“每种不超过10本,在会场上卖,我就买了一套,将近800块。”王稼句说,范广宪辑《吴门园墅文献》当年也曾有过复印装订本。

书店发展要配合年轻人的阅读习惯

他现在跑书店淘书少了,书房里基本构架的书目都已经置备齐全,他也尽量开始使用电子读物,“我买了很多移动硬盘,一个移动硬盘里能装23万种古籍,足够用了。书房里,纸质书越来越放不下。”此外,出版社也常会给他寄书。

他说到台北时曾购买当地文史研究的书籍;受邀赴澳门时,也会抽空为写文章去淘些澳门的文献资料,“买书相当于买料,炒一道菜不必一次全用完。”简而言之,买书是兴之所至,自然也是饶有兴趣的。

今天,我们的阅读,正受到现代技术的冲击。古人得在油灯、蜡烛下看书,文化消费受当时社会条件的一定限制;民国时看书也不是主动性、本能性的一种社会消费,当时有话剧、电影等娱乐活动,及各种体育锻炼。再后来出现电视,读书的占比越来越小。网络时代下,有电脑、Ipad、手机,读书可以以另一种形式呈现。一本书的实际销售量可能就几百本,因为大家很少看书。王稼句认为,这就是时代带来的变化,无谓书写得好坏。“如果按照浅阅读来看,低头看手机和埋头看书是一回事,只是内容有区分,形式有限制。”

此外,他也提到一种状况,就是当大家需要研究比较深层的问题,去找书、淘书时,可能根本找不到,因为本身不存在,“普及的书,销不掉;专业高深的书,光顾者和关心者越来越少。”

年轻人是阅读的主力军,而他们在这一时期的阅读选择,完全是出于自觉行为。他一直提倡,现代阅读要适合年轻人的需要。因而书店发展配合年轻人阅读习惯,拓展出一些咖啡茶饮之类,他觉得非常好。“社会有个责任,叫抢救阅读,不是抢救书店。我倒是希望在苏州能够开出几家有特色的书店。”