栖息

2023-11-30

[英]彼得·霍尔顿

英国皇家鸟类保护协会40 年资深会员,其策划的庭园观鸟活动每年有50 万人参加。

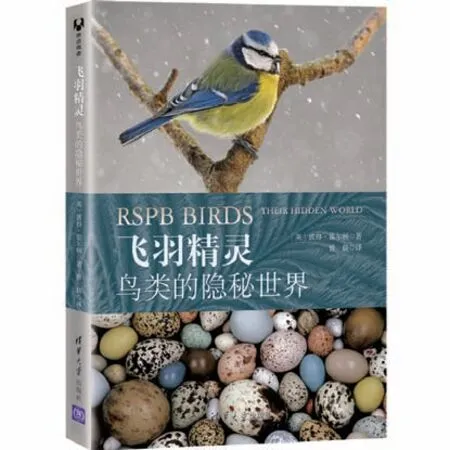

《飞羽精灵:鸟类的隐秘世界》[英]彼得·霍尔顿 著 曾晨 译清华大学出版社/2020.7/69.00元

在冬天的傍晚,我常伫立在沃什河边,这里是英国境内的一个巨大河口。夕阳沉到了圣博托尔福大教堂的身后,面前的鸻鹬赶在潮水上涨前飞走了。当太阳完全消失,我听到远处传来大雁的叫声。那并不仅仅是几声单调的鸣叫,而是一串带着杂音的美妙韵律。声音越来越近,一群粉脚雁出现在我头顶渐暗的空中。它们排成了一行又一行,一起离开白天觅食的甜菜地,前往沃什河的荒野中过夜。它们优雅地抵达,滑翔减速,降落在河口的泥滩上。没有了捕食者的威胁,粉脚雁能在这里度过一个安稳的冬夜。

什么是栖息?

不同于人们的普遍认识,鸟类的栖息并没有固定的行为模式。在皓月当空的夜晚,这群粉脚雁可能会留在甜菜地里继续觅食,而到了另一个晚上,它们则可能飞到沿海湖泊或隐蔽的海湾中休息。

栖息并不单纯地指睡觉。无论睡觉与否,鸟类会为了休息而前往某个地方。假设你在白天遇见一只停栖的黄褐林鸮,它可能是醒着的,并会转过头来看你,也可能不会因为你的出现而离开,这就是栖息。

一个栖息地必须具备两个关键的要素:远离捕食者的威胁和免受自然灾害的影响。

曾经,成千上万的紫翅椋鸟出现在伦敦市中心的莱瑟特广场(Leicester Square),它们停在建筑物的边缘和树上——这里是它们的栖息地。大量椋鸟扑腾乱叫,吵闹不休,到夜晚才能真正地安静下来。伦敦市中心的温度比周围的郊外高,紫翅椋鸟在建筑物的窗台上挤作一堆,享受着夜栖地带来的安全感。

紫翅椋鸟也有白天的栖息地,尤其是在非繁殖季的时候。它们在这里鸣唱、梳理羽毛、睡觉,或者什么也不做。一些个体会独自离开栖息地,到别的地方觅食。在回到自己的栖息地之前,它们会加入另外的同种觅食群一起活动。到了晚上,这些小型的群体都会加入大型的夜栖群。

紫翅椋鸟的夜栖群极为壮观,常有成千上万的个体汇集在一起。克里斯·费尔(Chris Feare)对此进行了深入的研究,并发现夜栖群有4 个不同的行为阶段:栖息前的集群、进入栖息地、栖息地中的行为,以及离开栖息地。几个阶段内的行为千篇一律,并不断重复。

栖息前的集群能吸引方圆几千米内的紫翅椋鸟,英国的最高纪录是38 千米,北美则可能更远。来自四面八方的椋鸟汇聚成一个庞大的鸟群,停在树木上或者一起觅食。许多个体开始整理羽毛和洗澡,有时整个鸟群一起洗澡。栖息前的集群不会固定在同一个地方,鸟群的位置时常发生改变。

接着,紫翅椋鸟群将飞往栖息地。前往栖息地的方法有两种:要么直接飞过去,要么开始摄人心魄的空中表演。若为后者,椋鸟大量集结,在空中扭转翻腾,起起落落,分分合合,最后乌压压地落进灌丛和树木中。人们至今还不明白这种行为的意义,但它确实能把附近的紫翅椋鸟都召集过来,一同前往夜栖地。

到了栖息地,不断地有鸣唱从椋鸟群中传出。它们为了争夺一个好位置而你推我搡,甚至有好胜的个体打斗起来。体形较大的雄鸟总能占据中央的最好位置,而雌鸟和亚成鸟只能待在鸟群的边缘。

鸣唱是清晨启程的号角,椋鸟们跳上枝头,一波一波地离开栖息地。在每一个小群出发前,歌声会暂停一会儿。随着各个鸟群的离开,歌声又再次响起。雷达显示,椋鸟在安静的早晨四散飞走,就像往平静的池塘里扔下一颗小石子后形成的涟漪——每个波纹之间总有一小段空隙。

一旦繁殖季开始,雄性紫翅椋鸟会在离开夜栖地后回到自己的领地。它们可以在自家的巢洞中休息。

发呆

栖息时,有些鸟会把头 埋到背部的羽毛里。

这个概念常与栖息混淆,但“发呆”指的是鸟类什么也不做,而非单纯的睡觉,不过有些个体也会在这种状态中睡觉。红头潜鸭常在夜晚觅食,白天则成群地在水里游泳,既不进食也不睡觉,但也确实有一些个体时不时打个盹儿。鸥类也经常出现这种无目的的发呆行为。

栖息的地点

在产卵之前,许多鸟在自己的巢里栖息,尤其是那些在洞穴中繁殖的种类,例如紫翅椋鸟和啄木鸟。幼鸟出巢之后,有些鸟还会继续选择自己的巢作为栖息地,而有些则转而使用其他鸟类的巢。在寒冷的冬天,鹪鹩会躲进白腹毛脚燕的巢里休息。有时,一个燕子窝里能挤下好几只鹪鹩。

在秋天,少数鸟类会专门为了栖息而搭建特殊的鸟巢,例如家麻雀和鹪鹩。到了来年夏天,鹪鹩雌鸟开始孵卵,雄鸟可能会再次利用它们在去年秋天搭建的“栖息巢”。

巢箱也会被鸟类用于冬天的栖息。青山雀和大山雀偶尔也在巢箱里栖息,但它们还是更喜欢小一点的洞穴,毕竟过大的空间不利于保暖。

旋木雀独自栖息于树木的缝隙中,比如树皮上的空洞。它们把整个身子都缩进洞里,尽量不让身体暴露在外。巨杉是旋木雀最喜欢的树,它原产自北美,如今被广泛培植于欧洲各大公园和花园。这种树的树皮异常柔软,就像海绵做的软木。旋木雀的栖息会让树皮上形成一个椭圆形的洞。到了白天,通过旋木雀留下的白色粪便,我们能在树干的阴面找到这些小小的圆洞。

许多小鸟在秋天和冬天集群活动,却单独栖息。它们常用的栖息场所位于自己的领地内,有时会使用一些较大种类的鸟巢。比如在集群活动结束后,煤山雀回到松树上,栖息在一束束松针当中。

北长尾山雀在一年的大部分时间里都具有高度社会性。不同于其他山雀,它们不使用洞穴,而是以小型群体的形式栖息。到了黄昏,北长尾山雀飞到浓密的灌丛中,脸朝内、尾朝外地挤在一起。挤成一团的小毛球们能够互相取暖,减少能量消耗。一个栖息点通常能使用几个星期。

群栖

群栖的好处在于提高安全系数。较个体而言,群体的警惕性更强,因此每个个体都能降低自己被捕食的概率。对于年龄较小、缺乏经验的个体和迁徙的候鸟来说,在新的地方想找到一个相对安全、隐蔽的栖息地常常需要寻求“老鸟”的帮助。

“信息中心”可能是群栖地最重要的功能之一。在小型的群栖中,富有经验的鸟能在清晨带领着其他个体前往食物丰富的地带。然而,我们还不清楚像紫翅椋鸟这样的大型鸟群是如何做到信息集散的。

对于群栖的鸟来说,占领一个好的栖息点十分重要。目前看来,年纪最大、体格最强壮的个体总能抢到位于群体中心的最佳位置。秃鼻乌鸦在栖息时常常为了位置而争吵起来,但结果往往是年长、强壮的个体获得胜利。

在秃鼻乌鸦的群栖地,最佳位置不仅要位于群体中央,更要居高临下。或许,有人认为栖于高处不利于躲避危险,然而一旦考虑到自上而下的鸟粪,情况就逆转了过来。位于下方的乌鸦容易被弄脏羽毛,其隔热性和飞行的能力都会受到影响。

猛禽的群栖是观鸟爱好者最迷恋的景象之一。在冬季,一些大型猛禽会集群栖息,其中最著名的就是鹞。几年前一个腊月的清晨,我曾经在诺福克湖区(the Norfolk Broads)见到71 只白头鹞陆续飞入芦苇滩的栖息地中。白尾鹞可能会群栖于沼泽地或荒野中,但规模较小,通常在20 只以下。

鹞在黄昏时分飞回夜栖地,在芦苇、杜鹃花科或其他植物上方低空盘旋,最终落入浓密的植被中,一直待到次日清晨。其他种类的猛禽有时候也会加入它们。

水鸟的栖息群里往往不只有一个种类。许多鸻鹬都在河口的滩涂上觅食,并且都不得不在潮水高涨的时候离开。它们要飞到高潮线以上,找一个安全、隐蔽的地方栖息,比如滩涂附近的农场。在栖息地中,好几种鸻鹬混在一块儿。逐渐地,它们根据不同种类分散开,占据各自的区域。红腹滨鹬喜欢挨着蛎鹬,而斑尾塍鹬会待在体形较小的鸟群中,比如黑腹滨鹬或红脚鹬。等到觅食的滩涂重新裸露出来,它们会立刻飞回去觅食。

正如我们之前看到的,白鹡鸰不仅在夏季具有领域性,在冬季也可能占有自己的觅食领地,或形成大型的群栖。黄昏前,大群白鹡鸰聚集到合适的栖息地附近,大声鸣叫,十分显眼。令人惊讶的是,它们选择的栖息地多半在城镇里,或是人造建筑物。

多年来,伦敦西部的哈默史密斯百老汇大街(Hammersmith Broadway)上栖息着大量白鹡鸰,它们也会利用污水处理厂和其他建筑物。我曾在伦敦北部1 号高速的斯格拉伍德服务区(Scratchwood Services)中见过一群非常活跃的白鹡鸰,它们在一个灯火通明且四边被玻璃围住的院子里活动。

除了更高的安全性,白鹡鸰选择的栖息地也比附近的郊外更暖和。就像紫翅椋鸟一样,群栖对于它们的重要性或许更在于信息的集散,帮助初来乍到的个体提高觅食效率。

在英国东南部,有一个超大型的白鹡鸰群体,其个体数高达4700 只。通过对这个群体的调查,人们发现群栖还有另一个功能——种群调节。大型的群栖可能会造成一些问题,个体数量过多意味着当地食物资源的紧张。而群体的大规模飞行和鸣叫能让个体感知种群的大小,从而鼓励一些个体迁往别的地方觅食。