“迢然有异”:程邃篆刻中的“奇崛”表现及其成因

2023-11-30侯铭津

侯铭津

关键词:程邃;尚奇风气;奇崛

一、程邃篆刻“奇崛”的表现方式

(一)奇字入印

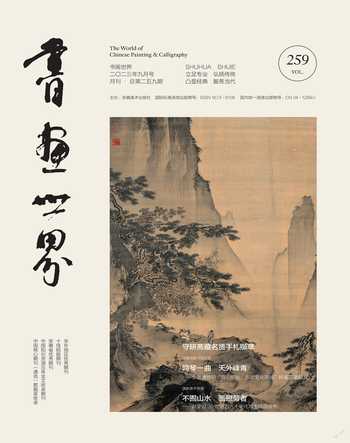

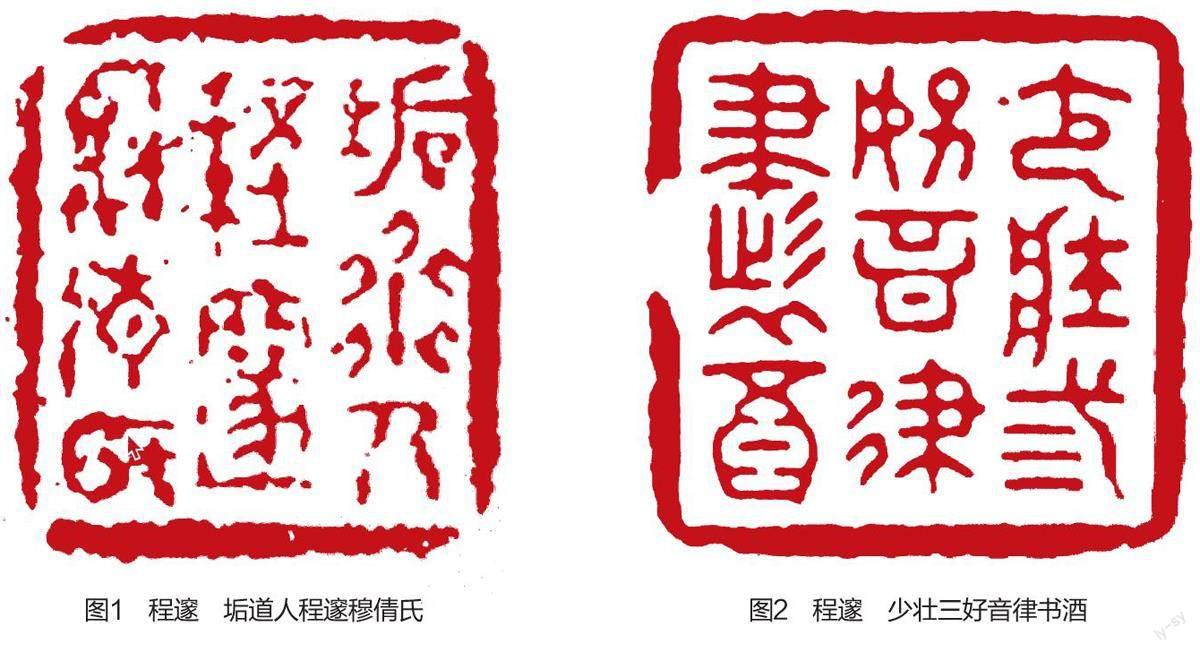

“清初六家”之一施闰章在《程穆倩印薮歌》中说“岣嵝钟鼎尽奇字”[1],道出了程邃在篆刻中的奇崛元素。程邃在篆刻的奇崛元素首先表现在奇字入印上。清代周亮工在《印人传》中进一步说明了程邃奇字的来源:“刘渔仲、程穆倩复合《款识录》、大小篆为一。”从这句话我们可以获得两方面信息:一是刘渔仲与程邃的字法皆来源于《款识录》,二是他们的字法是复合大小篆进行组合的。而关于《款识录》,清代周亮工在《印人传》中有明确的记载:“漳浦黄子环枢,以图章名,凡金石典册,靡不精研辩证,其谱名《款识录》。”虽然由于历史文献缺失,《款识录》没有被流传下来,但我们可以从程邃的篆刻中一窥其文字风格。试看《谷口农》一印“口”字与“农”字皆是小篆文字,而“谷”字则是大篆体系的文字,只不过作者根据印面的需要进行了一些简单的变形。在《竹篱茅舍》一印中,“竹”“篱”“舍”都是标准的小篆字形而“茅”字则带有明显的大篆特征。清代冯泌曾指出程邃的印章“朱文宗修能而又变其体”[2]。其中的“变其体”便是周亮工所提及的参照《款识录》文字入印的部分,而这一类印章现如今在其传世印作中依然可见。例如《垢道人程邃穆倩氏》(图1)、《少壮三好音律书酒》(图2)、《穆倩》《床上书连屋 阶前树拂云》,在这些印章里面,我们不仅能窥探到程邃“又变其体”的具体表现,还能了解《款识录》中文字的模样。就程邃的传世印章来看,其印章文字不仅参照了《款识录》,还把大篆与小篆文字有机地统一到一起。这对于当时印坛无疑具有一种开创性的意义,打破了文彭、何震一统印坛的局面。

(二)力破文、何,妍质双参

有明以来,印坛在文彭与何震的带领下,秉持着吾丘衍所倡导的“印宗秦汉”理念。无论对入印文字的统一,还是对章法的把控,都有汉代印章的影子。这就造成了文字与章法的单调性。而程邃率先“一洗文、何旧习”,这不仅表现为对入印文字的改变,还体现为对汉代传统章法的“反抗”。在程邃的印章中,章法的奇崛主要是体现在印章的式样与边框的残破上。以程邃《垢道人程邃穆倩氏》《玉立氏》印为例,印章的边框不再与印内文字的笔画粗细相等或细于印内文字笔画,采用三晋玺印的印章样式(宽边细文)。字形也不再是大小相等的,而是通过文字大小的变化来体现一种离奇的错落感。诚如周应愿所讲的那样,“以离奇错落行之”,这在当时可谓是一种奇特之举。

自元末吾丘衍提出“印宗秦汉”的审美观以来,再加上印谱的不断出版,明代的印人多数皆以学习汉印为宗。程邃亦是如此,如《程邃之印》《徐旭龄印》等皆是仿照汉印所制,其文字皆是按照汉代缪篆风格仿制。这类作品深得汉印中厚重与质朴的气息。但从程邃的传世作品看,其印章风格不止于此。试看《穆倩》一印,其中“穆”字与“倩”字将文字的偏旁用圆形的符号代替,带有明显的符号化特征。在《床上书连屋 阶前树拂云》一印中,“书”字与“树”皆带有这种符号化的特征。这种特殊的处理手段不仅增添了印章的趣味性,也奠定了印章妍美的艺术基调。

二、程邃篆刻“奇崛”的成因

(一)“尚奇”风气的影响

丹纳在《艺术哲学》中说:“风俗习惯与时代精神对于群众和艺术家是相同的:艺术家不是孤立的人。”“要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”[3]正是因为基于此点,要了解程邃篆刻作品风格的成因,我们就必须从明末的时代精神与风俗着手。明代万历年间,由于统治者减少了对社会经济活动、思想文化的干预,商品经济进入了空前的繁荣时期,思想文化政策也异常开放,更有学者认为晚明是资本主义的萌芽时期。

这样的社会环境当然会出现新的学术思潮。李贽的“童心说”便是王阳明心学的继承与发展,以“发于情性”为核心观念,认为人应该遵从自己的“童心”。明末的汤显祖在《合奇序》中提出:“予谓文章之妙,不在步趋形似之间。自然灵气,恍惚而来,不思而至。怪怪奇奇,莫可名状。”[4]这段论述更是直接表现出了晚明文学的审美特征即“奇”。而正是在这种背景下,崇尚自由、主张个性与享乐主义的思想流行于社会各个阶层,“四民”观念在晚明不再被人们奉为圭臬。《松窗梦语》中明确记载,明初关于各阶级人员的穿戴有明确的等级制度:“国朝士女服饰,皆有定制。”[5]而到了晚明时期,人们不再受这种制度的限定,而去追求新奇的服装样式。不论是李贽的“童心说”还是市井的风俗变化,都体现晚明社会的尚奇观念。正是在这种“尚奇”观念流行的大背景下,晚明印坛的篆刻家们试图打破以文、何为圭臬的理念。程邃便是其中最为出色的人物。他不仅在文字的选择与印章的样式上“一洗文、何旧习”,更是在印章中融入了符号化的图像元素。这些便构成了程邃奇崛的印章特点。从篆刻史的角度来看,这无疑是具有进步意义的。

(二)“嗜古”意识的深植

金石学的发展对篆刻艺术有着极大的影响,不仅可以对印章的用处、著录进行考证,更是能直接影响印章的美學取向及文字的取法。明末清初金石学逐渐兴盛,访碑与收藏金石的风气逐渐复兴。一时间,好古之士以寻访古代遗迹与赏析金石拓本为风尚。朱彝尊、都穆、郑簠、傅山等学者都曾进行过访碑的活动,其中朱彝尊、郑簠更是程邃的好友。笔者在搜集程邃的资料中发现,程邃生平对赏析、考证金石拓本,收藏历代碑版及秦汉印章有着极大的兴趣,有着极强的“嗜古”与“好古”之心。震钧的《国朝书人辑略》中明确记载:“精于医,而尤邃于嗜古,家藏历代碑本及秦汉印章、名画法书甚富。”由这段论述不难看出,程邃对古代金石有着极强的热爱之心。程邃不仅“嗜古”,其在金石考证上也有着很深的造诣。朱彝尊在《曝书亭集·周鼎铭文跋》中曾记载:“右周鼎铭一,新城王吏部子底见之焦山佛寺中,俾程处士穆倩读之。其文可辨识者七十有八字,存其疑者八字,不可识者七字。”由此可见,程邃金石学的素养是极高的,而这对其篆刻艺术的审美取向与入印文字有着很大的影响。对于程邃来说,“嗜古”的意识及能力无疑为奇字入印提供了文字选择的可能。对钟鼎文字的喜好决定了程邃在选择文字时的取向,而这种取向直接影响了其印章所呈现的奇崛效果。

三、程邃篆刻“奇崛”艺术风格的影响

明代印坛以文、何所倡导的“印宗秦汉”的印学理念为主流,直至晚明才有一些篆刻家力图打破这一观念。程邃以《款识录》为参照又复合大小篆文字入印,更是以离奇错落的章法作为艺术手段,形成了独特的艺术风格,力图革除当时印坛弊端。这种奇崛的艺术风格不仅得到了晚明印坛的认同,还影响了清代的篆刻家,如童昌龄、高翔、赵之琛等。

童昌龄(1650—?),字鹿游,是清代“如皋派”的重要传承人。黄学圯在《东皋印人传》中对童氏评价:“大篆为斋馆,直拟黄山垢道人也。”而试看其印章《柴门老树村》《所欲不求大 得欢常有余》二印,皆以大小篆文字入印,在章法的处理上也采用程邃所惯用的“错落法”。由此可见,童昌龄的篆刻风格深受程邃影响。这种影响不仅体现在印文上,还体现在独特的章法上。高翔(1688—1753),字凤冈,号西唐,别作樨堂,江苏甘泉(今扬州)人,是清代著名的“扬州八怪”之一。黄宾虹在《叙摹印》中称:“国初程穆倩,精深汉法,而能自见笔意,擅名一代。高西唐、黄凤六、郑松莲得其正传。”[6]从高翔的传世印章看,其朱文深受程邃影响。例如《赏异》一印,明显是仿照程邃的《小山阴》(图3)一印的。试看两方印章,其文字皆采用奇字入印,边款与印文的组合关系更是参照程邃采用的“宽边细文法”,使印章风格古朴且不失趣味。赵之琛(1781—1852),字次闲,号献父,亦作献甫,别署静观、宝月山人。浙江杭州人,“西泠八家”之一。赵之琛师从陈豫钟,亦取法于程邃,集各家之长,在“西泠八家”之中以工致精雅胜。观其印作,不论是从刀法还是章法来看,赵之琛的印章往往都过于程式化,但在篆刻艺术的继承与影响方面无疑有着卓越的功绩。赵之琛在印款中曾多次表明取法于程邃。其《改官淮甸 移籍江南》一印的边款云:“戊申三月六日,仿穆倩老人法,次闲。”《高颂禾稿山》边款云:“次闲为稿山仿穆倩老人,癸卯十月。”《兰石》边款云:“以穆倩篆意,用钝丁刀法成此。”这三方印作的边款内容不仅是赵之琛对取法程邃的直接记录,更能体现出程邃对赵之琛印风的影响。就印面文字来看,《兰石》一印采用奇字入印,古意盎然。《高颂禾稿山》与《改官淮甸 移籍江南》二印文字大小错落,章法离奇且富有古意。这三方印作便是受程邃印学思想影响的直接体现。程邃所影响的清代篆刻家当然不止文中提及的三人,如丁敬、黄学圯、巴慰祖、胡唐、汪士慎等都曾以程邃为榜样,乃至后来的邓石如亦曾受过程邃印学思想的影响。可以说程邃的印学思想不仅打破了明代印坛独尊汉印的程式化思维,同时也开启了清代印内求印、以书入印、印外求印的先河。

参考文献

[1]施闰章. 施愚山集:2[M]. 合肥:黄山书社,2014:322.

[2]冯泌. 东里子论印[G]//韩天衡. 历代印学論文选. 杭州:西泠印社出版社,1999:172.

[3]丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷,译. 合肥:安徽文艺出版社,1991:47.

[4]汤显祖. 合奇序[G]//张岱,等. 明清小品文选. 太原:三晋出版社,2008:84.

[5]张瀚. 松窗梦语:卷七[M]. 盛冬铃,点校. 北京:中华书局,1985:140.

[6]黄宾虹. 黄宾虹金石篆印丛编[M]. 赵志钧,编. 北京:人民出版社,1999:5.

约稿、责编:史春霖、金前文