曲阜汉魏碑刻陈列馆碑额书法及样式考析

2023-11-30高仰之

高仰之

关键词:汉魏碑刻陈列馆;碑刻;碑额书法及样式

曲阜作为历史悠久的儒家圣地,享誉中外。同时,曲阜“三孔”(孔府、孔庙、孔林)中大量的文化遗存,诸如建筑、碑刻、匾额、楹联等,皆具有很高的文化艺术价值。其中,汉魏碑刻陈列馆汇集了曲阜碑刻之精华,历西汉、东汉、曹魏、北魏、东魏、北齐、隋、唐、宋、金、元、明、清至民国,贯通古今。其碑额书法的艺术性,值得深入考究。

一、汉魏碑刻陈列馆碑刻概述

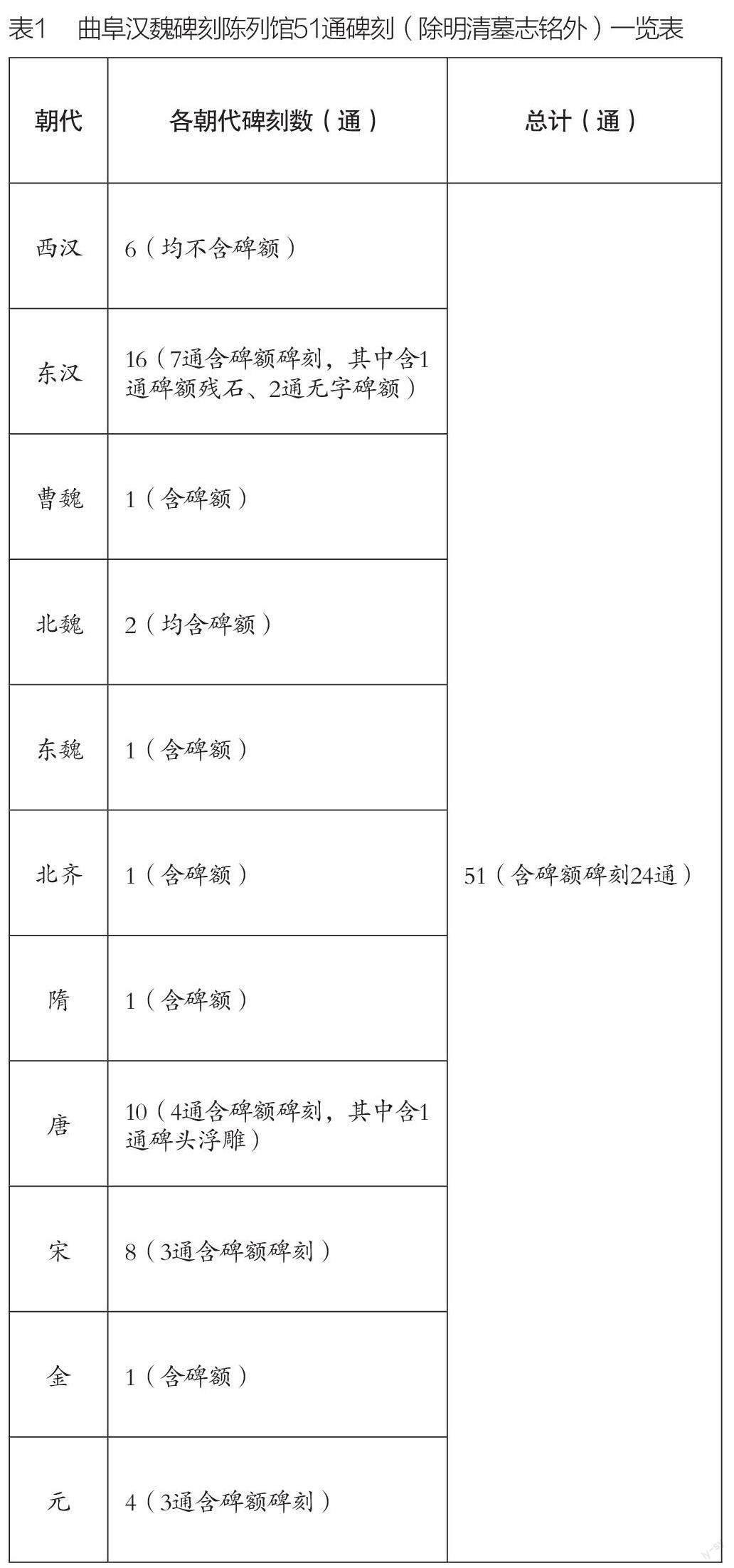

曲阜为儒家文化之发源地,碑刻数量甚多,有万余块。其中,汉魏碑刻陈列馆汇其精华,存有碑刻131通,石雕6尊,历西汉、东汉、曹魏、北魏、东魏、北齐、隋、唐、宋、金、元、明、清至民国。笔者依据馆藏记录,按时间顺序,将汉魏碑刻陈列馆现存51通碑刻逐一排列,核对研究。鉴于本文碑额书法风格及样式考察需要,将以上嵌入壁内的明清墓志铭一律除外,仅对51通历代碑刻进行考察。(表1)

汉魏碑刻陈列馆的碑刻种类丰富,以碑居多,兼有少量造像碑、经幢、墓志铭等。金人党怀英有诗赞曰:“鲁国遗踪堕渺茫,独余林庙压城荒。梅梁分曙霞栖影,松牖回春月驻光。老桧曾沾周雨露,断碑犹是汉文章。不须更问传家久,泰岱参天汶泗长。” 其中,含碑额的碑刻共计24通。碑额文字简短,铭刻内容多为碑刻之标题,且其形式多样、形态不一,或方或圆,雕刻精美,造型奇特。

检阅所有碑拓图版,结合实际考察,从书法艺术角度视之,各碑的碑额书法风格及样式不尽相同,从一个侧面反映出了历代碑额书法所独具的艺术价值。

二、汉魏碑刻陈列馆历代碑额书法及样式考析

(一)西汉、东汉碑额书法举例

汉魏碑刻陈列馆所存汉碑数量居全国之首。其中西汉刻石存有6通,但均无碑额;东汉碑刻现存16通,有7通碑刻含碑额,其中2件无字,1件为碑额残石。

这7通东汉碑刻均具有较高的书写水平,其碑额书法集中反映了东汉时期碑额书法的样式及风格特征:

一是刊立于东汉桓帝永寿元年(155)的《孔君墓碑》,碑圆首,高150cm,文字刻于上半部,下半部前后均未加工,碑阳右下角刻有题记。此碑额共2行,每行2字,与正文行距紧凑,以篆书行文,书“孔君之墓”四字。此四字风化剥蚀严重,已漫漶不清,字势较长,书刻较为率性,笔画刚劲,风格古朴,与正文隶书暗合。

二是刊立于东汉桓帝延熹七年(164)七月的《孔宙墓碑》,碑圆首,高306cm,正文隶书,14行,满行28字,记述孔宙生平事迹。其额有穿,汉碑之穿多在额与碑文之间,此穿在额上,较为少见。穿上有晕,以篆书题“有汉泰山都尉孔君之碑”10字,2行,每行5字,位于碑穿两侧。额字清晰,字态娴雅,结字异曲同工,用笔更为匀停。其用笔起收、转折圆润饱满,含而不露,少方折用笔,与《华山庙碑》碑额风格相近,为典型的“垂露”篆。

三是刊立于东汉桓帝永寿二年(156)的《礼器碑》,碑圆首,额高45cm,额上无字。碑身高173cm,碑文13行,满行36字。正文隶书,碑阳、碑阴、碑侧均有文字,记述鲁相韩敕优免孔子舅族颜氏和妻族亓官氏邑中繇发、造作孔庙礼器、修饰孔子宅庙、制作两车的功绩。明末清初金石书家郭宗昌评:“其字画之妙,非笔非手,古雅无前,若得之神功,弗由人造,所谓‘星流电转,纤逾植发’尚未足形容也。”[1]

四是刊立于东汉灵帝建宁二年(169)的《史晨碑》,碑圆首,额高34cm,无字,与《礼器碑》碑额同。碑身高173.5cm,正文隶书,此碑两面刻字,统称为《史晨前后碑》。碑阳为《史晨前碑》,17行,满行36字,记述鲁相史晨请求孔庙依社稷礼、出王家谷、春秋行礼而给尚书的公文及孔子赞诗。碑阴为《史晨后碑》,14行,前8行36字,后6行35字,记述史晨到任拜孔庙而奏请出王家谷后祭祀孔子、维修孔庙、保护孔子遗迹之事。清书家方朔评:“书法则肃括宏深,沉古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品,八分正宗也。”

五是刊立于东汉灵帝建宁四年(171)的《孔彪墓碑》,碑圆首,有穿有晕,与《孔宙墓碑》相异,其额位于穿上。额书十字“汉故博陵太守孔府君碑”,篆书,共2行,每行5字,字形稍扁,字势宽博,笔画细挺,方折较多,不似《孔宙墓碑》的碑额篆书般圆润。碑高283cm,正文隶書,字形较小,18行,满行45字,记颂孔彪生平事迹。

六是约刊立于东汉中平元年(184)的《孔褒墓碑》,碑为圆首,有晕,有穿,有额,书“汉故豫州从事孔君之碑”1行10字。额字较小,为隶书,文字残损较多,风格大体与正文隶书近似,字形较扁,无明显波磔,端严古朴,方而不钝。碑高270cm,文18行,满行30字,无明确刻立年月。

七是《周府君碑额残石》,此碑始立年代不详,石高42cm,清道光年间发现于古池崖一带。碑额题有“故汝南周府君”6字,已漫漶不清。

综上所述,两汉的碑额书法主要以篆书题额,亦有少量隶书,且多为圆首,阴刻而成,有穿有晕,极具装饰性,夸张而又富于变化。书法线条与结构都处理得十分和谐,艺术价值极高。两汉是碑额书法的辉煌时期,虽然汉魏碑刻陈列馆留存的汉代碑额书法较少,但一定程度上真实地再现了两汉碑额书法的风貌。至清代,碑学兴起,不少书家以汉代碑额篆书为新的取法对象,对篆书和篆刻艺术创作影响深远。

(二)曹魏、北魏、东魏、北齐、隋碑额书法举例

与西汉、东汉相比,曹魏、北魏、东魏、北齐和隋所藏碑刻数量远远少于两汉之和,馆内所藏此五朝且含碑额书法的碑刻仅有6件:

一是刊立于魏黄初元年(220)的《孔羡碑》,碑为圭首,有穿有额,额位于穿上,以篆书刻“鲁孔子庙之碑”6字,2行,每行3字。额字较正文稍大,传为梁鹄所书,但无实证。字态流丽明秀,姿态娴娜,线条劲挺,上接《华山庙碑》《孔宙碑》碑额之风范,可见汉额书迹之遗风,而字法稍异,如“鲁”“孔”“庙”不尽合六书。碑通高215.5cm,碑文隶书,22行,每行40字,记颂魏文帝曹丕受命之日未下舆而褒崇大圣事迹。

二是刊立于北魏神龟二年(519)的《贾使君碑》,碑为圆首,浮雕为阳刻,四龙拱起,龙首在碑侧,额刻“魏兖州贾使君之碑”8字,3行,满行3字,末行2字。额字为阴刻,楷书,笔画细劲,骨势清和,起收处略重,字形大小不一,字距紧凑,行距疏朗。碑高215cm,正文楷书,24行,满行40字,日久风化,剥落残损严重。康有为誉其“结构精绝,变化无端”,为“楷之极则”。

三是刊立于北魏正光三年(522)的《张猛龙碑》,碑额正书,即“魏体”,题有“魏鲁郡太守张府君清頌之碑”,3行,每行4字,四周以浮雕蟠龙纹装饰。额字方笔居多,右肩上挑,线条雄强刚劲、斩钉截铁,单字呈现向左倾斜的险势,结体紧密,富于变化,随字赋形,不囿于方正,字形参差错落、大小不一、生动活泼,通篇骨骼清峻,气象峥嵘。碑高226cm,26行,每行46字,记颂鲁郡太守张猛龙兴学劝农的功绩,康有为誉其为“隶楷之极则”。

四是刊立于北齐乾明元年(560)的《郑述祖夫子之碑》,碑首为圭形,额部为等腰三角形,有穿,穿径12cm,额以篆书刻“夫子之碑”4字,2行,每行2字,字外有界格,系阳文。额字位于穿两侧,有剥蚀,圆笔居多,线条较为厚重,结体紧凑规整,气势雄强。碑高176cm,隶书,19行,行24字。其字沿袭北魏书风,率意古拙,用笔方整,结体谨严。

五是刊立于东魏兴和三年(541)的《李仲璇修孔子庙碑》,顶部为额,四周饰晕状龙纹,篆刻“鲁孔子庙之碑”,2行,每行3字。额字装饰意味极浓,线条略有波磔变化,末端如爪,用笔方折劲挺,出锋尖锐,多弧线,字势宽博饱满,字距、行距紧凑。碑高252cm,24行,每行51字。“碑正书,时作篆笔,间以分隶,形容奇怪”,记述兖州刺史李仲璇修建孔子、十哲塑像事,并无一字言及修缮孔子庙。

六是刊立于隋大业七年(611)的《陈叔毅修孔子庙碑》,碑圆首,额以篆书刻“修孔子庙之碑”6字,系阳文,有界格,2行,每行3字。额字用笔圆润厚重,起收笔处略重,竖画线条直挺,字势宽扁,紧凑规整,峻严方饬。碑高214cm,正文隶书,21行,每行47字,仲孝俊撰文,记述曲阜县令陈叔毅维修孔庙事。

综上所述,此五朝的碑额书法各有特色。曹魏碑额多为篆书,亦有正书,承袭汉制,阳刻居多,常有界格,叶氏《语石》称其为“棋子方格”;至隋,碑额书法以楷书为主,亦有篆书,线条流畅,端庄秀美,章法严谨,构图精致。曹魏时期禁碑政令的颁布,致使碑碣绝少,碑额数量骤减,墓志逐渐成为主流。

(三)唐、宋、金、元碑额书法举例

汉魏碑刻陈列馆中所藏唐、宋、金、元含碑额书法的碑刻共计11通,此时的书法艺术步趋成熟,碑额书法也取得了长足的进步与发展:

一是刊立于唐天宝元年(742)的《天宝元年兖公之颂碑》,碑为方形,但顶部两端磨去约10cm的棱角,横排一行以隶书刻碑额“兖公之颂”,张之宏撰文,包文该书。额书字距较大,起收笔用刀深刻,笔锋尖锐,富有浓重楷意,方笔居多,线条劲挺,少波磔,结体峭紧,大小不一,“书遒劲有法”。碑高200cm,正书,保存较好,唯右下角残缺30余字。康有为誉其:“唐碑中具有六朝法度者,莫如包文该‘兖公颂’,体意质厚。”

二是刊立于唐天宝三年(744)的《大乘寺造像碑》,此碑为佛教碑刻,碑额无字,但极为精美,“碑头浮雕五台山山形,远近高低,层峦叠嶂,内有楼台庙宇、飞天、神仙骑兽、坐佛等,雕镂精细,造型奇特,是一件难得的艺术品”。碑高187cm,碑文上方书“奉为圣文神武皇帝”,正文17行,满行24字,漫漶严重,记述了碑额制作过程和五台山浮雕的意象,运用了大量佛教词汇,描述了各种神异现象。

三是刊立于唐大历八年(773)十二月一日的《文宣王庙门记碑》,碑为螭首,四周饰浮雕龙纹,磨光圭形以篆书刻“文宣王庙门记”6字,2行,每行3字,线条工整匀称、粗细均匀,结体狭长,秩序井然,风格秀美。碑高168cm,正文隶书,20行,每行35字,记述兖州刺史孟休鉴命曲阜知县裴有象新修孔庙南门事。

四是刊立于唐咸通十一年(870)三月十日的《新修曲阜县文宣王庙记碑》,碑为方首,两上角斜抹,较《天宝元年兖公之颂碑》更为方锐,碑额刻“新修庙记”,横1行。额字用笔方整,点画及收尾处厚重,形似颜真卿的《伊阙佛龛碑》,线条刚劲,字势宽博,充分展现了唐之气象。碑高145cm,正文楷书,27行,每行44字,记述孔子第三十九代孙、天平节度使、郓曹濮观察使孔温裕捐财重修孔庙事迹。

五是刊立于宋淳化二年(991)四月的《文宣王记碑》,碑方首,两上角斜抹,额上以篆书题四字“文宣王记”,2行,每行2字。此4字为阴刻,线条瘦劲,圆起圆收,字形较方,无轻重变化,粗细较为均匀。碑高142cm,为徐休复奉命前去泰山祈祷求雨后,专程至曲阜祭拜孔子庙时所作。

六是刊立于宋景德三年(1006)的《敕修文宣王庙碑》,碑方首,两上角斜抹,额书六字“敕修文宣王庙”,篆书,3行,每行2字,风格类似《文宣王记碑》。碑高168cm,楷书,正文颜色较额稍浅,许是风化剥落所致,刻中书门下省牒令京东转运司增修文宣王庙文牒。

七是刊立于宋仁宗景祐四年(1037)的《讲学堂记碑》,碑方首,顶端两侧磨去,右侧有磨损。孔彦辅篆额四字碑头,形态奇特,字体非篆非隶,亦非楷草,全仿钟鼎籀文,横画中段粗,两头尖锐。其余笔画收尾多为尖头,结构紧敛狭长。此四字额,虽源于籀文,但从文字结构来看,对后世简化汉字的发展应有影响。碑高222cm,正文楷书,记述当时修建孔庙学堂之事迹。

八是刊立于金世宗大定八年(1168)的《大乘寺铸钟铭碑》,上部为额,作龙状晕纹。碑额以篆书刻“三省同奉圣旨存留大乘之寺铸钟之铭”16字,4行,每行4字。因字数较多,字形稍小,结构较为紧凑。此碑属佛教建筑记事碑刻,记述大乘寺创建于隋唐。此碑的留存对研究曲阜宗教发展史具有极高的史料价值。

九是刊立于元大德三年(1299)的《处士王先生墓志铭》,碑圆首,碑额为孔子第五十三世孙、袭封衍圣公孔治所篆,以篆书刻“处士王先生墓志铭”8字,4行,每行2字。字有磨损,线条挺拔,粗细匀一,结字严谨,中宫紧凑,字形纵向取势,规矩庄重。碑高202cm,正文隶书,为儒林郎肯秘书少监门生杨桓撰文并书丹。

十是刊立于元至正十年(1350)的《敕建端本堂记碑》,碑方首,两侧斜抹,赐同进士出身、将士郎翰林国史院编修官石晋篆额,刻“敕建端本堂记”6字,3行,每行2字。额字稍大,字形宽厚,圆转处刚健有力。碑高254cm,碑文记敕建端本堂之事。

十一是刊立于元至正十年(1350)四月二十七日的《曲阜县历代沿革志碑》,顶部有盖,方形,四周呈檐角上翘状。碑有额,文为“曲阜县历代沿革志”,篆书,字高12cm,为杨克明篆。额字共4行,每行2字,字距紧密,行距疏朗,字形瘦长,粗细均匀。碑高195cm,正书为主,间有行书,四面环刻:三面刻曲阜县历代沿革志,一面刻曲阜县志迁徙略。

综上所述,唐、宋、金、元四朝的碑额书法更趋成熟,丰富了碑额的样式,甚至融合了宗教元素,充分体现了中国文化的多元性。

三、汉魏碑刻陈列馆碑额书法的意义

迄今为止,对曲阜汉魏碑刻陈列馆碑刻书法的研究方兴未艾,涉及历代书法风格、碑文内容、碑刻样式及风格等各个方面,成果斐然。而对汉魏碑刻陈列馆中碑额书法的系统整理却有所缺失,其原因多是馆内含碑额书法的碑刻作品数量较少。虽然在数量上有所欠缺,但并非一无是处。事实上,其中不少碑额书法的艺术性值得关注。虽然有些不足以成为取法对象,但从历朝历代书法发展的脉络中,也足以看到其与同时代书法之间的关联性,以及其与各时代碑额书法之间相互影响、相互渗透的承继关系。

参考文献

[1]刘正成. 中国书法全集:第8卷[M]. 北京:荣宝斋出版社,1993:487.

约稿、责编:史春霖、金前文