浅谈博物馆在保护文化遗产中如何发挥其文物藏品保护的职能作用

2023-11-28江雯

江 雯

(泰宁县博物馆,福建 三明 354400)

引言

博物馆是一个专门收藏国家文物、展示文物典籍的公益机构,也是我国公益性事业单位,更是我国文化遗产保护的中坚力量。在文化遗产保护的过程中,文物藏品保护是博物馆的主要职能作用,该项工作效果能够直接反映博物馆的工作效果以及地方文化宣传效果。然而,现阶段博物馆在文化遗产保护工作中却出现发展模式及陈列方式单一、馆藏资源利用效率低下、服务方式缺失公众性等问题,不仅制约博物馆文物藏品保护的职能作用、影响博物馆的形象打造,更是影响地方文化的传承与发扬。

一、博物馆在保护文化遗产中的问题表现

(一)发展模式及陈列方式单一

现阶段的博物馆的文化遗产保护工作模式过于传统,普遍是以专家、馆长、副馆长负责统筹管理的模式[1]。此种模式的弊端在于展陈及展演内容主要以专家与领导的思路为指导,忽略馆藏资源的文化属性与观览人员的实际需求,而文化遗产的基本属性是“以人为本”,包括传承人及群体,所以保护文化遗产的核心在于保护“人”,然而传统的工作模式仍然秉持着保护“物”的理念,与博物馆的保护理念相悖。除此之外,现阶段的博物馆展陈方式以静态为主,然而文化遗产的基本理念是“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”,“活性”明显,然而此种静态化的保护模式未能凸显文化遗产的“活性”,导致博物馆文化遗产保护工作质量无法得到有效提升。

(二)馆藏资源利用效率低下

根据文旅部2022 年报道数据表示“截至2021 年底,全国博物馆机构数为5772 个,藏品数量4665 万件/套,博物馆数量为6183 家[2]。”然而,由于出现博物馆馆藏资源与展示效果不匹配的情况,直接反映出我国博物馆馆藏资源利用效率低下的问题,例如我国大型博物馆——故宫博物馆馆藏数量超180 万件,然而每年展陈数量仅有1 万件,展陈数量占总数量的九牛一毛,其他无机会展陈的馆藏资源只能“沉睡”在库房当中,文化资源的挖掘积极性和挖掘力度逐渐降低,影响博物馆发展水平[3]。除此之外,部分博物馆出现馆藏资源的单一性、重复性、不典型性等问题,导致馆藏文物无法支撑博物馆的基本陈列。而导致此类问题出现的主要原因是博物馆在文物征集上存在偏差,缺乏计划性的文物征集方案,导致征集的文物出现不典型、不全面,从而影响后续的文物策展、文物研究、文化研究,而影响文物征集效果的主要因素在于人员因素,包括人才管理理念落后、博物馆组织架构有待完善等原因。

(三)服务方式缺失公众性

公众的参与固然重要,但是影响公众参与度的主要因素仍是博物馆的宣传方式。在信息化时代背景下,国内诸多博物馆走上了信息化转型道路,积极围绕“以人为本”的思想开展工作转型,但是仍有部分博物馆因观览人员稀少等问题影响博物馆文化遗产保护工作创新积极性,导致出现未能及时向上级领导部门申请工作资金、展陈及展演方式落后等问题,最终降低观览人员“走进”博物馆的兴趣。除此之外,部分博物馆即使建设了官方网站或申请了微信公众号、短视频官方账号等,但是缺乏新颖的宣传手段造势,同时跟进工作缺乏持久性、延续性,甚至部分博物馆官方缺乏在线人工客服回复消息、官方媒体更新“断层”、部分内容无法展示等问题,均降低博物馆的吸引力[4]。

二、博物馆在保护文化遗产中的优化措施

(一)强化博物馆文化遗产保护队伍建设

以发挥博物馆在文物藏品保护职能作用为基础,博物馆在保护文化遗产过程中的作用主要体现在文化遗产载体的收藏、文化遗产保护活动策划、文化传承与宣传的研究、文化遗产产品的设计及销售等,这一系列工作都依赖高素质、高水平的专业人才,然而根据上文所述的人才队伍专业素质问题,建议博物馆从以下两方面优化改进。

1.加大资金支持

博物馆作为事业单位代表,每年的人才引进计划由有关部门主导。在资金支持方面,博物馆应当积极向当地有关部门申请专项人才资金补助,不仅用于人才队伍建设,同时也为专项工作开展奠定扎实的经济基础。

2.完善岗位设置及素质培养工作

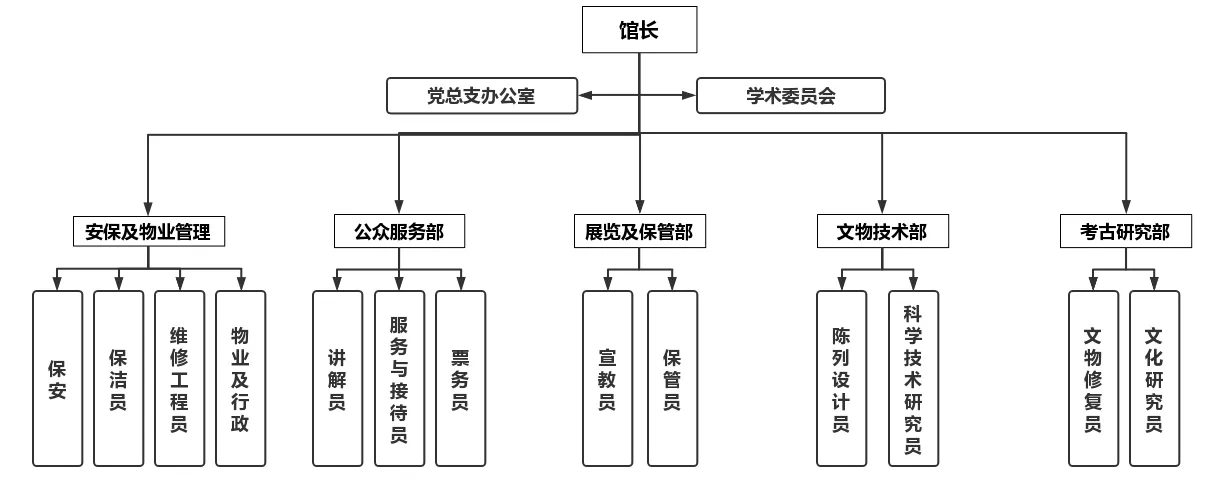

在内部人员素质培养的过程中,博物馆应当围绕文物藏品保护的职能与作用,积极从高校内历史学、文物学、考古学、民族学、信息技术等专业选拔人才,优化人才结构,并且针对文化遗产保护工作优化人才结构(如图1 所示)。另外,博物馆在申请专项资金中,也可单独设立“博物馆人才培养专项资金”,用于人才培养工作,例如与高校取得联系,打造教学研一体的人才培养模式,为在职在岗人才提供再教育机会、学术交流机会,让员工学习更多、更新、更专业的知识,如信息设备操作、信息平台打造等技术及知识,从而为提高文化遗产保护工作夯实基础。

图1 博物馆文化遗产保护岗位设置

(二)深入聆听群众对文化遗产保护反馈

随着博物馆事业不断发展,博物馆职能在不断更新完善,在文物藏品保护职能作用的视域下,博物馆应当转变自己的工作思想,由“以藏品为中心”向“以观众为中心”进行转变,更多地关注观览人员的需求[5]。然而,针对上文所述博物馆在信息收集方面所出现的服务方式缺失公众性等问题,建议博物馆从以下两方面优化改进。

1.拓宽信息反馈收集渠道

在以往的信息反馈收集渠道方面,部分博物馆采用线下模式,随着信息化时代到来,博物馆的信息反馈收集渠道应当实现“线上+线下”模式的转型。从“线上”而言,博物馆应当用好官网、微信公众号、短视频平台等,在平台内部设置留言、反馈的入口,观览人员可以用通过此类入口对文化遗产的展览工作、保护工作、博物馆工作模式提出建议。并且,官方应当在此类平台中配备专门的客服人员,做好信息的及时回复工作。除此之外,博物馆还可采取观察、面谈、问卷调查等形式鼓励观览人员留下自己的意见或建议;从“线下”而言,博物馆可结合自身特色,在馆内不同区域设置留言板、留言墙、留言册,例如借鉴广东省博会,该博物馆针对不同展区、观览群体设计了不同的留言册版本,其中特色化的留言册即针对青少年设置了日记体形式的留言册。此类信息收集渠道不仅符合该博物馆的特色,同时能够吸引观览人员留言,从而深入了解不同群体的想法与需求。

2.做好信息筛查处理工作

完成观览人员的信息收集后,博物馆应当及时对观览人员反馈的信息做好整理、分类、统计与分析,了解观览人员的心理需求,从而针对性地调整博物馆工作计划。例如,针对观览人员反馈的信息,博物馆可从展陈和展演、基本设施改善等方面阶段性地对博物馆文化遗产保护工作做出评价,并以评价结果为导向做出针对性改进,如针对展陈和展演,若观览人员阶段性反馈活动单一等问题,博物馆则应当立足于馆藏资源特色创新展陈和展演形式,例如借鉴广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)开展的“红色热土 不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史展”,或武汉博物馆开展的“花开并蒂、梅韵江城——湖北省博物馆、武汉博物馆馆藏元青花四爱图梅瓶联展”等。而针对基本设施改善,博物馆则可积极根据馆内设施做好基础设施完善,例如完善灯光设计,为观览人员营造良好的观览氛围,或完善声音设备,做好电子语音导览工作等。

(三)走上博物馆文化遗产保护转型道路

随着信息化时代的到来,博物馆作为文化学习的重要场所,传统的、单向的文化遗产保护方式已经无法发挥博物馆的文物藏品的保护职能与作用。在此背景下,博物馆迫切需要走上信息化、数字化发展道路,开辟多样化的文化遗产保护路径。

1.建设数字化博物馆

数字化博物馆是博物馆信息化、数字化的产物,也是实现博物馆文化展示、文化保护的延伸与补充。现阶段,国内大部分博物馆以实体展览形式为主,而数字化博物馆则与之相反,呈现的是动态的展示,并且数字化博物馆并非是独立的个体,可与实体博物馆配合,二者相辅相成。例如借鉴云南省博物馆线上数字化展厅,该博物馆展厅采用“一‘镜’到底”的观览模式,引导观览人员通过VR 眼镜体验零距离接触云博线上数字化展厅的十件与牛相关的青铜文物,并且通过探索手册的辅助作用了解文物内涵及细节,紧接着配合实体博物馆中展厅文物现场讲解加深认识,最后通过文物知识大挑战合格者可赠送配套VR 眼镜及抽取精美小礼品[6]。在打造数字化博物馆的过程中,此种方式将有限的实体博物馆藏资源进行完整的呈现,同时可以弥补实体博物馆展览空间、展览形式的局限,并且数字博物馆可以结合图片、影音、多媒体技术等实现“情境再现”,从而满足观览人员的需求。

2.积极应用新媒体技术

在信息时代发展的要求下,博物馆亟需深挖和利用新媒体功能,为博物馆文化遗产保护工作提供新思路。与传统的电视、广播等媒体形式相比,新媒体是利用现代信息科学技术,以互联网为载体向大众传播信息的媒体形态,在博物馆文化遗产保护工作中使用新媒体,可以通过打造数字展品、数字出版物、语音导览、互动体验、二维码、投影等形式,为观览人员提供全新的观览体验。例如在文物展示方面,博物馆可采用新媒体展示与传统展示相结合的方式,以智能手机为应用平台,二维码为展示窗口,观览人员可通过扫二维码获得海量的文物信息,例如制作工艺、历史演变、文化内涵、用法用途等。除此之外,也可结合3D 技术打造3D 文物展览,观览人员可开展360°观览,对文物的细节进行观察,同时搭配语音讲解,能够获得全新的观览体验。

三、结语

文化遗产见证了地方性历史文明的发展,同时又以其精神性、智慧性对人类的社会性发展产生影响,博物馆作为文化遗产的保护载体,同时也是文化的传承载体,应当“肩扛”起文物藏品保护的职能作用,做好文化遗产保护工作。此次研究利用文献研究法,发现现阶段博物馆在文化遗产保护工作中却出现发展模式及陈列方式单一、馆藏资源利用效率低下、服务方式缺失公众性等问题,随后以问题为导向针对性提出强化博物馆文化遗产保护队伍建设、深入聆听群众对文化遗产保护反馈、走上博物馆文化遗产保护转型道路三点建议,望为广大博物馆工作人员提供工作思路。