数据支持下的小学语文精准教学实践

2023-11-26赵霞

赵霞

维果斯基的“最近发展区”理论指出,学生的发展有两种水平:一是学生的现有水平,即儿童现有的独立解决问题的水平;二是学生可能的发展水平,即在成人或更有经验的同伴的帮助下能达到的潜在的发展水平。二者间的差异就是学生的“最近发展区”。基于此,教师的教学应着眼于学生的“最近发展区”,激发学生潜能,实现学生学习能力提升与核心素养培养。然而,在教学中,大多教师对学生现有水平与发展水平的判断和掌握是经验性的、笼统性的、模糊性的,导致课堂教学的低效、无力。

随着“互联网+”时代的到来、教育信息化2.0行动的不断深入,借助现代信息技术,教师可即时性地分析和反馈学生学习中的动态数据,及时了解学生的“最近发展区”,更精准地制定教学目标、实施教学过程、测评教学效果,进而提高教学精准度,促进学生向更深处发展。

一、课前:精准找到学生“最近发展区”

教师制定的教学目标必然要契合本班学生的真实起始能力与“最近发展区”,满足学生的多元化、个性化需求。基于现代信息技术,发布预学检测,分析学生真实学习数据,研究学生本课学习的起始能力,是教师精准确定教学目标的重要依据。这也有利于教师针对性地开展教学活动。

例如,教师教学用书对于《端午粽》一文的教学目标表述为:认识13个生字和2个偏旁,会写7个字,了解词语的意思;能正确、流利地朗读课文,读好长句子;能初步了解端午节包粽子、吃粽子的习俗和来历。

教师如何基于学生的学习数据精准制定本课的教学目标呢?根据预学检测反馈信息,笔者发现了学生学习中的共性和个性问题,据此拟定了合乎本班学情的教学目标。

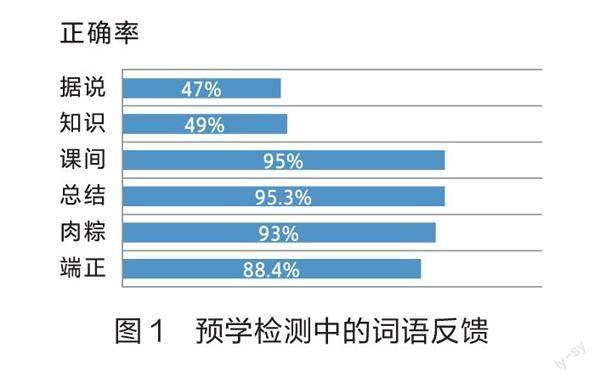

1.读准总结、课间等难读字词(如图1)。

2.针对预学单中15名学生读好“我们在外婆家美滋滋地吃了之后,外婆还会装一小篮粽子要我们带回去,分给邻居吃”有困难的问题,引导学生借助其他两名学生“画停顿符”的方法,学会切分长句子,进而读好长句子。

3.从25名学生共同感兴趣的“粽子的花样”出发,讨论粽子的多种口味,探讨制作粽子所需的材料和制作方法。

4.会说类似“(青青)的箬竹叶、(白白)的糯米”等短语,提高语言应用能力。

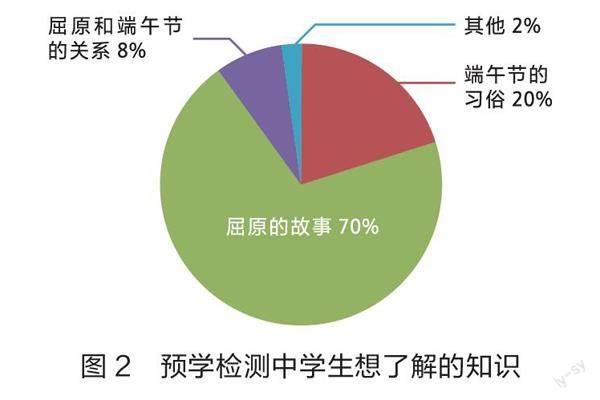

5.以30名学生(占比70%)共同关注的“屈原”故事引入微课,介绍端午节这一传统节日的由来,渗透爱国主义教育(如图2)。

对比分析教师教学用书中的教学目标和教师基于学情确定的教学目标,我们可以发现:前者是教材编者对全国一年级学生学习起始能力的均值判断;后者是笔者用数据对本班学情进行量化,从而展示出不同能力层次学生的个性化需求。显然,基于基本的、统一的教学目标,教师对数据进行真实量化与具体例证,有助于制定更为精准和适合本班学情的教学目标,选择更适合学生的教学内容,采取适宜的教学手段,让学生在课堂上感到有意思、有情趣,真正地实现“跳一跳,摘桃子”。

二、课中:精准聚焦学生“核心问题”

教授过程中,现代信息技术的有效运用,数据的即时反馈,能够促使教师“看见”学生的思考,及时关注并应用学生的课堂生成,精准聚焦学生关心的核心问题。

(一)“看见”思考,关注课堂生成

例如,教学《我变成了一棵树》时,笔者以“秘密”为主线,让其贯穿课堂始终:第一板块,思考“我”的秘密;第二板块,发现“我”的秘密;第三板块,探究文章的“秘密”;第四板块,创造“我”的秘密;第五板块,小结想象之树。同时,将学生探索过程中的学习任务可视化,通过数据反馈,实现学生思维的可视化。下面,笔者以第四板块“创造‘我的秘密”为例进行分析。

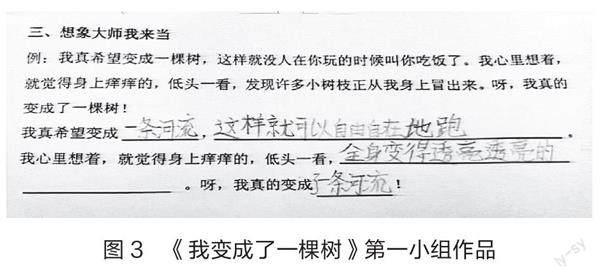

1.基于任务驱动安排学生小组学习

学生按照学习任务单要求,自主续写。个体学生完成后,各小组学生结合评价标准对小组成员的作品进行评价,同时投票表决组内最受师生欢迎的作品,并以此为基础,进行再讨论、再修改,进而参加组际间的分享与比拼。从小组递交的作品(如图3)来看,我们可以发现,通过自主探究与小组合作,成员间的观点彼此启发、相互完善,达到思维的多元碰撞。

2.基于多元思考进行深度学习

收集学生上传的作品后,笔者将这些作品回传给各小组学生。每个小组的学生借助平板电脑等终端都有机会观摩其他小组的作品。各小组学生对故事续写的表达存在差异,会有不同表达。这会引发学生的多元思考,凝聚全班学生的智慧,相互启发、相互补充、相互完善。这对于学生学习的促进作用是多元的:第一,激发学生正向的学习内驱力,促进高阶思维发展;第二,会想象,会创作,会表达;第三,会评鉴他人作品,培养学生的批判性思维。

(二)应用“生成”,聚焦核心问题

观摩学习其他小组学生的作品时,第三小组学生对第五小组的作品提出疑问:“‘我变成河流后,为什么全身是五颜六色的呢?变成透明色才是合理的想象。”对于这一偶发性事件,笔者察觉到学生可能对于想象的“度”有疑问。于是,我们临时加入现场投票环节,观察学生对第五小组“河流变得五颜六色”这一想象的支持度。调查数据显示,60%的学生认为这是不符合事实的,40%的学生认为这是大胆想象的。

基于此,我们新增加了“擂台赛”环节,让两方学生各抒己见。一方学生认为,想象来源于生活,众所周知,河流是无色、透明的(内部意见较为统一)。另一方学生则是眾说纷纭,有的认为河流有红色的枫叶、嫩黄的花瓣、青青的小草、灰色的石头等落入其中,可能是五颜六色的,这是符合现实的;有的认为在彩虹的映照下,河流也会变得五颜六色,这也是尊重现实的想象;但也有学生提出,现实中的河流是无色的,但在他的想象中就是彩色的,难道不行吗?最后,刘同学的一句话发人深省:“合理了,还是想象吗?想象本身就是区别于现实的存在。”是的,这句话也打破了笔者的思维枷锁:想象就是要奇思妙想,要求合理就是在给想象“戴镣铐”。尊重学生想象的原生态,就是呵护他们思维的鲜活与语言的灵性。

通过学生质疑,笔者抓住这一偶发性事件的核心问题,进行投票表态、辩论、小结……最终引导学生真正地深化解决本单元的核心问题——想象要源于生活,但更要敢于独特、大胆、夸张、有趣,发散思维(如图4)。

运用课堂上的生成性资源,在有经验的同伴的帮助下,很多学生超越了现有水平——对想象的表层性理解,达到了潜在的发展水平——对想象的进一步理解,从而创造出新的“最近发展区”。

三、课后:精准推送学生拓展学习资源

数据驱动是教师实施精准教学的助推器。基于课前数据,教师将经验性、笼统性、模糊性的学情判断转化为具象的、个性的、生成的学情描述,精准找到学生的“最近发展区”,制定有针对性的教学目标。借助课中数据,教师能及时发现学生存在的核心问题并应用“生成”,精准聚焦学生学习需求。那么,在课后,运用课程快结束前的学情数据,教师能实时反馈学生学习效果,精准推送个性化的学习资源,助力学生超越其“最近发展区”而创造出新的“最近发展区”。

例如,教学《鹿角和鹿腿》一课结尾时,笔者设置了这样一道选择题,检测学生对寓意领会的学习效果。根据数据反馈,96.7%的学生能够选出正确答案,只有3.3%的学生答案错误。分析他们选择错误的原因,笔者发现,一是学生缺乏对鹿角作用的了解,二是对该寓言故事的寓意理解存在片面性,归根结底是需要深入了解鹿角和鹿腿各有各的作用(课上已重点讲解过鹿腿的作用)。据此,笔者课后面向全体学生推送了《伊索寓言》整本书的拓展资源包,进一步激发学生的课外阅读兴趣,还面向学习困难学生针对性地推送了“鹿角的作用”资源包(如图5),便于他们查漏补缺。

通过课尾检测的数据反馈,教师能实时掌握学生学习效果,有利于适时调整教学策略。对于学生无法独立达到的水平,通过成人的引导与帮助,如教师因材施教地推送差异化的学习资源,可以满足不同学习层次的学生需求,促使学生超越“最近发展区”。最重要的是,依据常态化的学业数据采集诊断结果,教师能优化下一阶段的教学方案,探究更理想的教学路径。

不过,虽然数据很重要,但比数据更重要的是教师教学的过程要最终指向学生精神生命的自由成长。理想课堂需要精准数据与人文关怀的有机融合,要让课堂科学、高效却又不失温情,数据真正地为学生服务、为教师服務、为课堂服务。将“学为中心”的理念更好地在课堂上得到落实,是笔者在接下来的教学实践中要不断探索的。

(作者系浙江省绍兴市柯桥区柯岩中心小学教师,一级教师)

责任编辑:孙建辉