民间剪纸概说

2023-11-26王连海

◆文/王连海

蒋耘中

清华大学工学学士,曼彻斯特大学商学硕士。副研究员。清华大学图书馆党委书记,清华大学高校德育研究中心兼职研究员,《思想理论教育导刊》编委。曾任清华大学党委统战部副部长、清华大学国际处副处长、清华大学党委宣传部副部长等职。主要研究领域为马克思主义理论与政治思想教育,大学生形势与政策教育,以及社会思潮等。

《清华大学藏民间剪纸精品图录》

蒋耘中 主编

王连海 魏成光 于婷 倪葭 副主编

清华大学出版社/2021.4/208.00元

在剪纸尚未产生的年代,自然界的事物向人们提供了大量的类似剪纸的形象,比如形状各异的树叶、花草,玲珑剔透的雪花,以及山川景物的剪影,都在触发人们创作的欲望和对造型艺术的思考。一旦有无相生、虚实相成的原理被识知到,运用这一原理反映生活的艺术创作必将产生。

关于剪纸雏形的较早记载见诸《吕氏春秋》:“成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为圭,而授唐叔虞曰:‘余以此封女。’叔虞喜,以告周公……于是遂封叔虞于晋。”这件事广传后世,屡被征引,遂以“剪桐”作为“分封”的代称。将树叶仿圭成形的举动确实是近乎剪纸的造型艺术了,因此,若说西周时已经出现了剪纸的雏形也不为无据。

距今约四千至五千年的良渚文化遗址发现了多件玉雕,其中有一件“玉雕冠状饰物”,厚仅0.3 厘米,外轮廓复杂而规整,通体镂空45 处,在虚实互映的作用下完成了神人兽面的形象。1950 年河南辉县固围村战国晚期墓葬中出土了三件镂花银饰片,这三件饰片的花纹、质料、形状、大小完全相同,镂花纹饰盘曲往复,舒卷流畅,形制极似剪纸,证明了当时镂雕技术的高度发达。

与剪纸相类的古代实物绝不止上述几件,除玉器、金银器之外,还有皮革、竹木等多种材料的器物都运用了镂空、削刻技术,并在各自的基础上发展成为后世著名的艺术种类,其共同特点则是实现了有无相生、虚实互补的设计。倘若将这种设计与技术用于纸张,那么,剪纸就诞生了。

更接近剪纸的作品记载见于汉代,这就是“剪彩为幡”。汉代人特别重视立春,每年的这一天都要举行“迎春”活动,并祭祀青帝、句芒,实际上是为了祈祝全年的农业丰收,整个迎春活动的主旨是为了“劝农”。民间通行用各种丝织品剪刻成小幡戴在头上,并相互赠送。

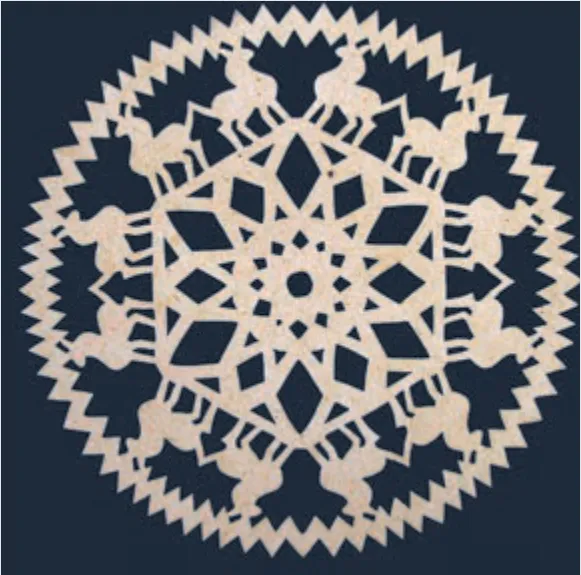

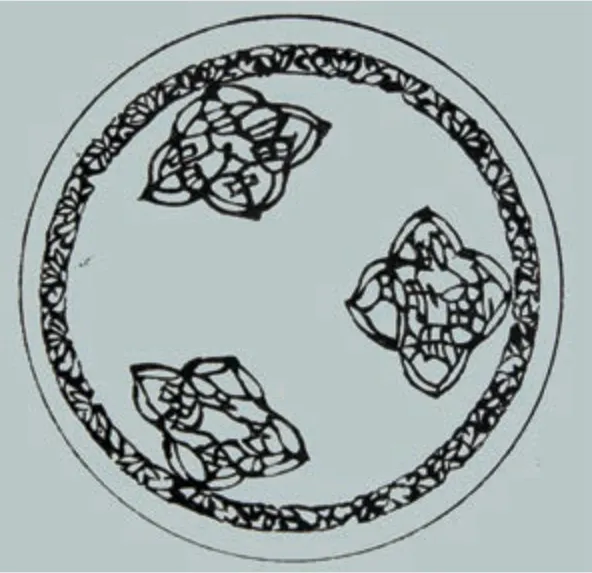

「01」对马团花剪纸

「02」对猴团花剪纸

关于剪彩为幡的细节,东汉的王符在《潜夫论》中说得最清楚。他主张“变风易俗”,反对“浮侈”,批评了多种奢靡风尚,其中就包括“剪彩为幡”,并将其归入“宜禁”之列,他说:

或刻画好缯,以书祝辞。或虚饰巧言,希致福祚;或糜折金彩,令广分寸;或断截众缕,绕带手腕;或裁切绮縠,缝紩成幡;皆单费百缣,用功千倍。

他所说的“刻画好缯”“裁切绮縠”是说剪彩的材料都是丝织品,“令广分寸”透露了小幡的尺度,“糜折金彩”“缝紩成幡”则说明除了剪刻之外尚需彩绘、描金、缝纫、联缀等工艺,才能最终做成小幡。其中“刻画好缯,以书祝辞”“虚饰巧言,希致福祚”说明小幡上还有不少吉祥祈祝的文字,应是节令性民俗风物中的吉祥图案。

两晋承汉遗风,不废汉俗,仍于立春日剪彩为幡。南朝梁(公元502 年—557 年)学者宗懔写了一本《荆楚岁时记》,记录了南北朝时期荆楚地区的岁时节令风俗以及风物典故,涉及农事、祭祀、婚嫁、节日等多方面的习俗,是一本研究民俗的重要著作。书中言道:

立春之日,悉剪彩为燕以戴之,亲朋宴会,啖春饼、生菜,帖“宜春”二字。或错缉为幡胜,谓之春幡。

这里所说的“剪彩为燕”传诸后世,至唐则称为“春燕”。宗懔还记录了一件非常重要的剪纸民俗:

正月初七为人日,以七种菜为羹。剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。又造华胜以相遗。

在人日这天,把各色丝织品剪刻为人形,或者雕镂金箔为人形,佩戴在头鬓间,或者贴在屏风上,就是后世的人胜。剪彩为人的习俗不能排除汉代剪彩为幡的影响,存在传承演进关系。而把丝织品或金箔剪刻的人形贴在屏风上的习俗开创了将剪刻工艺品用于室内装饰的先河,后世民间盛行的窗花、炕围子花、顶棚花等装饰性剪纸很可能就是从人日习俗开始的。

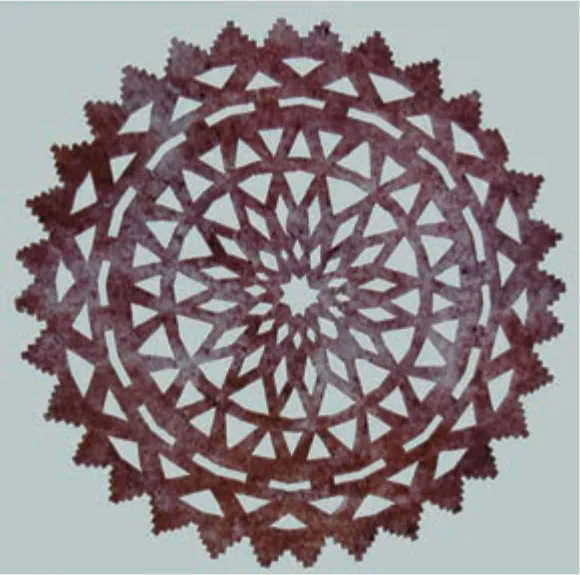

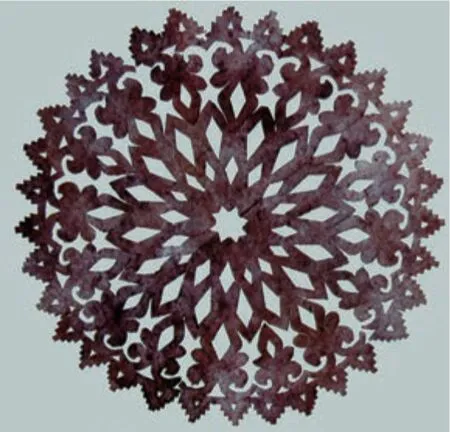

目前已经发现的最早的剪纸实物都是高昌古国的作品,时代相当于南北朝的梁武帝时期,距今1400 多年。这些剪纸于1960 年和1967 年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群,其中有四件至关重要:一件是“对马团花”(图1),同出的文书纪年为高昌章和十一年,即公元541 年;另一件是“对猴团花”(图2),同出的文书纪年为高昌和平元年,即公元551 年;另外两件是“菊花纹团花”(图3)和“忍冬纹团花”(图4),同出的文书纪年为高昌延昌七年,即公元567 年。“对马团花”这一件仅存三马,复原后可知系六对十二马,复原直径约25 厘米,中间为正六角形,是将一张纸四折后剪成的(图5)。“对猴团花”复原后得八对十六猴,围作一周,每对猴子均回首相顾、两尾相连,极为生动,中心为八角形结构,复原直径约26 厘米。菊花纹与忍冬纹团花均以八瓣花为中心,外延扩展为16 瓣花圆形花朵,两件尺度相同,直径均为25 厘米。

「03」菊花纹团花剪纸

「04」忍冬纹团花剪纸

「05」对马团花剪纸复原

阿斯塔那古墓出土的四幅剪纸特点有四:一是工艺相同,都是将纸张折叠后剪成的图形,剪完后打开,最终的效果存在一定的不可预见性;二是用于殉葬,都是慰藉亡灵的物质或精神的象征,与“对马团花”同出的还有十几个剪纸的银锭和方胜,证明这些剪纸犹如今日的纸钱或烧活;三是这些剪纸虽然是目前所见最早的剪纸实物,却不是剪纸的初创,在此之前应有更早的创作;四是这种剪刻工艺绝不可能专门为殉葬而设,应该是那时候日常生活中剪纸工艺在丧葬习俗中的运用。因此,南北朝时期日常生活中的民间剪纸一定相当发达。

唐代著名诗人李商隐有《人日即事》,其中写道:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”确认了唐代剪纸与前代的继承关系。人日剪刻人形的风俗传到唐代,称为“人胜”。温庭筠《菩萨蛮》词有云:“藕丝秋色浅,人胜参差剪。”令人欣慰的是“镂金作胜”与“剪彩为人”的实物有两件得以保存至今,这就是保存在日本正仓院的两枚唐代剪纸。傅芸子在《正仓院考古记》中对此描述甚详:

据齐衡三年(公元856 年)《杂财物实录》称:“人胜二枚,一枚有金箔字十六,一枚押彩绘形等,缘边有金箔裁物,纳斑阑箱一合,天平宝字元年闰八月二十四献物。”今品则以二残片粘合为一者。一片系于浅碧罗上,粘有金箔剪成十六字云:“令节佳辰,福庆惟新,变(当为燮字之误)和万载,寿保千春。”《杂财物实录》所称有金箔字者即此。今金箔诸字黝黑,罗色亦暗矣。又一片较大约四分之三,粘于其下,边缘图案以金箔剪成,上粘红罗之花叶,缘内左下端有彩绘剪成之竹林,一小儿戏犬其下,金箔边缘及彩绘人物色彩如新,犬形已残耳。此当即《实录》后称之物。

「06」唐代春胜与人胜·日本正仓院藏

日本天平宝字元年相当于中国唐代至德二年(公元757 年),这两件作品缘何“献物”于日本不能悉详,是中国唐代遗物却确凿无疑。《杂财物实录》所记“较大”的这一片,边缘金箔镂刻成网状,花纹极似忍冬纹,曲卷舒伸、疏朗得度,刀法精准,致密凝练,虽有部分残损,仍不失精品气度。其形制绝似今日广东佛山剪纸,正所谓“铜衬料”做法,其中的小儿、竹林和小狗当是剪素绢复加彩绘而成。这与当今的“勾绘剪纸”极其相似,可知唐代剪刻工艺与现在的做法已经庶几近之(图6)。

唐代仍然盛行在立春日剪彩迎春的习俗,唐人留下的许多诗文中都透露了立春剪纸的消息,涉及的内容包括春燕、春幡、春胜、春钱、春蝶、春虫、绶带、鸡、凤,还剪“宜春”二字贴于门户,其中春燕最多。杜台卿《玉烛宝典》称:“俗间悉剪彩为燕子,置之檐楹,亦戴,帖‘宜春’二字。”太和进士李远的《立春日》诗曰:“钗斜穿彩燕,罗薄剪春虫。巧着金刀力,寒侵玉指风。”

剪彩迎春之俗不仅流行于民间,在宫廷内部亦颇兴盛。景龙年间,唐中宗首创于立春日赐群臣剪花先例。景龙四年(公元710 年)正月初八立春,中宗皇帝命侍臣自芳林门经苑东至望春宫迎春,并出剪花,人赐一枚,又命学士赋诗吟咏。此举载入史册,即成后世师表,为历代君主所效法,几成定制。中宗朝侍臣、学士奉诏赋诗者极多,尽管这类应制诗多为逢迎溢美之辞,却也偶有佳作,宋之问《奉和立春日侍宴内出剪彩花应制》诗中的两句“今年春色早,应为剪刀催”即是千古名句。

唐代文献中的“剪纸”一词,是目前已知最早的记录。杜甫在安史之乱之际避走彭衙,受到故友款待,赋诗记录此事云:“延客已曛黑,张灯启重门。暖汤濯我足,剪纸招我魂。”这里的剪纸一词是动宾结构,与今天将其用作名词有所区别。

唐代用于室内装饰的剪纸实物也有发现,这就是敦煌莫高窟第17 窟中发现的“装饰花纸”,共六件,均呈正方形,图案骨架为四角对称式,大小在9 厘米~13.5 厘米。做法是先用各色彩纸剪成逐层收缩的花形,然后重叠粘贴在一起,构成花朵,最厚者达九层,又有重叠后施加彩绘者。遗憾的是这六件装饰花纸被斯坦因盗走,现藏大英博物馆。同类纸花亦见于敦煌其他洞窟的墙壁与天花板,证明其作用是装饰室内环境(图7、图8、图9、图10)。

总而言之,唐代剪纸计有四事可观:第一,剪纸的应用广泛,不论岁时节令、室内装饰还是丧葬习俗,诸多民俗事项中都有剪纸发挥作用;第二,剪纸的工艺有了长足发展,表现形式相当精湛,并与彩绘相结合;第三,剪刻材料多样,除纸张之外尚有丝织品、金箔;第四,出现了“剪纸”一词。

宋代剪纸完成了向专业化、商业化的演进,不论是功能还是艺术风格都更加稳定、更加成熟。元旦在北宋时已称“新年”,民间多用青纸或青绢剪制小幡,十几个联在一起,戴在头上,俗称“年幡”。高承《事物纪原》说:“或于岁旦刻青缯为小幡样,重累凡十余,相连缀以簪之,此亦汉之遗事也。俗间因又曰年幡。”还有一种可以贴在门楣上的大幡,如《皇朝岁时杂记》所说:“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡,围一大幡,或以家长年龄戴之,或贴于门楣。”这种青幡与汉时立春日建春幡事一脉相承,高承也认识到这一史实,所以才说:“此亦汉之遗事也。”宋室南迁之后,此俗仍沿不辍。

「07」敦煌发现的唐代装饰花纸

「08」敦煌发现的唐代装饰花纸

「09、10」唐代敦煌剪纸

「10」唐代敦煌剪纸

宋代立春仍延续汉唐礼俗,剪彩为春幡。《事物纪原》描述春幡较详:“今世或剪彩错缉为幡胜,虽朝廷之制,亦镂金银或缯绢为之,戴于首。亦因此相承设之。”《东京梦华录》说:“春日,宰执亲王百官,皆赐金银幡胜,入贺讫,戴归私第。”南宋立春依然如此,《梦梁录》上说:“街市以花装栏,坐乘小春牛,及春幡、春胜,各相献遗于贵家宅舍,示丰稔之兆。宰臣以下,皆赐金银幡胜,悬于幞头上,入朝称贺。”《武林旧事》也说,立春前一日,“预造小春牛数十,饰彩幡雪柳”。又说:“是日赐百官春幡胜,宰执亲王以金,余以金裹银及罗帛为之,系文思院造进,各垂于幞头之左入谢。”从以上记述不难看出,宋时的春幡、春胜仍以剪刻丝织品为之,是“剪彩”遗风。宫廷赐百官的春幡甚至有用金银打造者,从工艺材料角度来看已离剪纸相去甚远,但这也证明了朝廷对民俗节令事象的认同与尊崇,无疑对民俗事象产生了激励作用。

北宋时期,中国剪纸完成了向专业化和商品化的转变,出现了专门从事剪纸艺术创作的手工艺者。《东京梦华录》上说:“东角楼街巷,瓦子中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏饮食、剃剪纸、画令曲之类。终日居此,不觉抵暮。”瓦子,又称瓦市、瓦舍,是从事商业活动而兼有娱乐功能的市井设置。瓦市中有说书、说经、相扑、覆射、杂班、驯鸟、影戏、踢弄、装神鬼、舞番乐、水傀儡、谈诨话等多种表演项目,还有一项“剃剪纸”。“剃”与“剔”通,含“剪除”或“刻除”意。瓦市中的“剃剪纸”与其他项目一样,现场制做,即时出售,边剪边卖,兼具表演功能。剃刻剪纸的内容及形制可参见周密在《志雅堂杂钞》中的描述:“向旧都天街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成。又中瓦有俞敬之者,每剪诸家书字皆专门。其后忽有少年,能袖中剪字及花朵之类,更精于二人,于是独擅一时之誉。”此处共记述了三位剪纸艺人:一是“剪诸色花样者”,即剪刺绣粉本,俗称“绣花样子”。二是俞敬之,又作“余承之”,是剪纸史上第一位留下姓名的民间艺人,他专门剪刻诸家书字,自此开创了具有单纯审美意义的剪纸观赏品。三是“少年”剪纸艺人,独具默写之能,即“盲剪”,能在袖中摸索,“剪字及花朵之类”。宋代剪纸技艺之精湛可见一斑。

见诸文献的用纸剪字的艺人并非俞敬之一人,《诚斋集》中有一首《赠剪字吴道人》,序云:“道人取义山《经年别远公诗》用青纸剪字作米元章字体,逼真。”诗云:“宝晋云烟杂海涛,玉溪花月写风骚。一生不倩毛锥子,只倩并州快剪刀。”

宋代陶瓷作品上也保留了剪纸纹样,这就是吉州窑的黄釉茶碗上的剪纸纹。江西吉州永和窑的匠师们成功地把剪纸移植到了陶瓷上,先把剪纸贴在沾了黑釉的陶胎上,再喷洒一层竹灰,即黄赭釉,然后揭掉剪纸,烧造后即呈现出黑色的剪纸纹样,又叫“剪纸漏花”。目前已经发现的黄釉瓷器可分为三种类型:一是单独纹样型,碗内只一幅剪纸,或花朵或文字,位置不固定。二是复合纹样型,取两种或两种以上的剪纸纹样均匀布置在碗内。有一只黄釉玳瑁盏中置“二龙腾挪纹”,一龙阴纹,一龙阳纹,两相对应,极为生动。还有一只黄釉盏内分布了三个适合纹样,每个纹样的外形均作双钩四合如意,内饰吉祥文字,分别为“长命富贵”“福寿康宁”“金玉满堂”。类似的布局尚有团凤纹、双凤串花纹、梅鹊闹梅纹、鸳鸯等。三是满地撒花型,口沿饰一道花边,内壁散布若干相同的剪纸花朵,最多者可达十五之数。这些剪纸纹样与今日各地的剪纸窗花纹样几乎完全相同,记录着宋代剪纸的高度成就(图11、图12、图13、图14)。

元代剪纸史料较少,仅见二事可记,一是扫晴娘,二是走马灯。扫晴娘是用纸剪作手持扫帚的妇人形象,悬挂在树间或屋檐下,民间相信以此能够扫除阴云,停止下雨。久雨不晴时,多有此作。清代汪汲《事物原会》中称:“元初,泽州李俊民咏扫晴娘诗云‘卷袖搴裳手持帚,挂向阴空便摇手’。扫晴娘之名,始见于此。”这是已知最早的关于扫晴娘的记载,实际的诞生年代有可能比此更早。

「11」宋代黄釉茶盏上的剪纸纹样

「12」宋代黄釉茶盏上的剪纸摹本

「13」宋代黄釉茶盏上的二龙戏珠

「14」黄釉茶盏上的二龙戏珠摹本

走马灯上大量使用剪纸也见于元代,称“灯花”。走马灯最迟起源于宋代,宋人《观灯图》中已见走马灯,但不能确定那时是否使用了剪纸。元代谢崇可《走马灯诗》写得较为精详,连剪纸表现的内容都明晰可证,诗曰:“飙轮拥骑驾炎精,飞绕人间不夜城。风鬣追星低弄影,霜蹄逐电去无声。秦军夜溃咸阳火,吴炬宵驰赤壁兵。更忆彫鞍年少梦,章台踏碎月华明。”研究者多认为这里所述走马灯中的人物为彩纸剪成。

明代出现了一种用剪纸做成的节令风物“闹嚷嚷”,也叫“闹蛾”,是用乌金纸剪作蝴蝶、草虫,插戴头鬓,在春节期间大量应用。明代沈榜《宛署杂记》称:“以乌金纸为飞鹅、蝴蝶、蚂蚱之形,大如掌,小如钱,呼曰‘闹嚷嚷’。大小男女,各戴一枝于首中,贵人有插满头者。”《荆楚岁时记》云:“人日镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓,即此意也。”这种节令风物以头饰的形式增添了节日的欢乐气氛,不仅盛行于民间,还被引入宫廷。刘若愚《明宫史》称:“自岁暮正旦,咸头戴‘闹蛾’,乃乌金纸裁成,画颜色装就者,亦有用草虫、蝴蝶者。咸簪于首,以应节景。”明代剪纸还被广泛应用于制作花灯,元宵节期间,花灯品类极为繁盛,其中出现了很多以剪纸为装饰的灯品。田汝成在《西湖游览志余》中说:“外此又有五色蜡纸菩提叶者,若沙戏影灯,人物旋转如飞。又深闺巧娃,剪纸为灯,尤为精妙。有以绢灯剪为诗词,时寓讥诮,及画人物藏头隐语,及旧京诨语,戏弄行人。”

明末文学家张岱也是花灯收藏家、鉴赏家,其家藏花灯甚多,号为“世美堂灯”。张岱的好友夏耳金是一位制灯的高手,善于“剪彩为花”制成纱灯。《陶庵梦忆》中说:“而友人有夏耳金者,剪彩为花,巧夺天工,罩以冰纱,有烟笼芍药之致。更用粗铁线界画规矩,匠意出样,剔纱为蜀锦(曼皮),其界地鲜艳出人。耳金岁供镇神,必造灯一盏,灯后,余每以善价购之。余一小傒善收藏,虽纸灯亦十年不得坏,故灯日富。又从南京得赵士元夹纱屏及灯带数副,皆属鬼工,决非人力。”

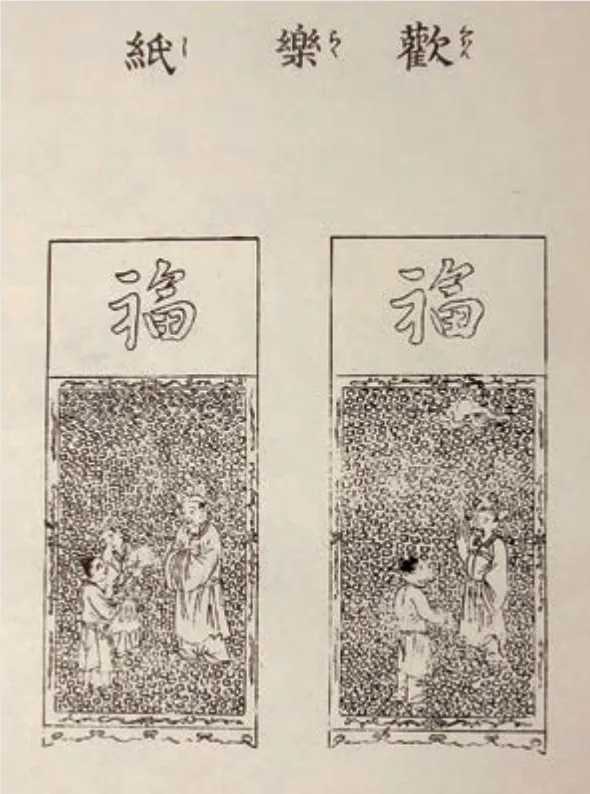

清代民间剪纸中出现了“挂签”。挂签就是垂悬于门楣之下的装饰剪纸,长方形,五张为一堂,剪刻出吉祥用赞语,上端贴在门楣上,下端大多自然垂悬,随空气流动摆动,其渲染气氛、装点环境的功能十分显著。清代笔记中对此多有记述,又名欢乐纸、门彩、挂钱、挂千儿、吊钱儿、过门笺、斋牒等(图15),不仅用于居室门楣,也用于寺院和居家的佛龛。清乾隆年间顾光在《杭俗新年百咏》中说:“彩笺五张为一堂,中凿连钱文,贴于梁间用以压胜。”又说:“剪五色纸形如旗脚,贴于门楣,中书‘风调雨顺、国泰民安’等语,琳宫梵宇,在在用之,亦名斋牒。”富察敦崇《燕京岁时记》说:“挂千者,用吉祥语镌于红纸之上,长尺有咫,贴在门前与桃符相辉映,其上有八仙人物者,乃佛前所悬也。是物民户多用之。其黄纸长三寸,红纸长寸余者曰小挂千,乃市肆所用也。”顾铁卿《清嘉录》也说:“欢乐图,门厅之楣或贴欢乐图,图皆买自杭郡,以五纸为一堂,剪楮堆绢,为人物故事,皆取谶于欢乐,以迎祥祉。”

清代的民俗剪纸还有端午节的彩葫芦和重阳节的花糕旗。《燕京岁时记》说:“又端阳节用彩纸剪成各样葫芦,倒粘于门阑之上,以泻毒气。至初五午后,则取而弃之。”《帝京岁时纪胜》也说:“五月朔,家家悬朱符,插蒲龙艾虎,窗牖贴红纸吉祥葫芦。幼女剪彩叠福,用软帛缉缝老健人、角黍、蒜头、五毒、老虎等式,抽作大红朱雄葫芦,小儿佩之,宜夏避恶。”这种习俗至今仍有传承,各地农家在端午节前粘贴剪纸葫芦于门户,因此在民俗剪纸中衍生出了形态不同、寓意丰富的各种葫芦。

剪纸绣花样子在清代更为普及。从现存的清代遗物可知,清代民间绣花样分布极广,举凡刺绣发达地区都有绣花样遗存,并出现了专门制作绣花样的“花样人”,剪绣花样已成为独立的专业。

「15」清代古籍中的挂签插图

清代剪绣花样子的艺人留下姓名的较少,其中张石女值得一记。《保定府志》称:“石女,张蔡公女也。有巧思,与人接谈,袖中细剪春花秋菊,细草垂杨,罔不入神。其剪制香奁,绝巧夺目,得之者珍藏焉。”所谓“剪制香奁”当是纸糊的首饰盒或化妆盒,表面贴有绝巧夺目的剪纸,现在在农村仍有传承。

清代民间剪纸艺术蓬勃发展,很多著名的剪纸产区均在清代形成,并各自构建出了稳定的艺术风格。如山东高密、陕西凤翔、河北蔚县、河南淮阳、湖北鄂州、安徽阜阳、浙江金华、福建漳州、黑龙江海伦等著名剪纸之乡皆于清代确定了基本风格。

20 世纪30 年代至50 年代,各地民间剪纸都发挥了为革命战争服务的作用,延安地区的剪纸出现了宣传抗日的题材,湖北鄂州的剪纸绣花样子中出现了宣传新婚姻法、土地改革的内容。1949 年以后,民间剪纸中又出现了“抗美援朝”“男女平等”等一系列结合时事的作品,反映了民间剪纸在不同时期的内容转变。

如今,民间剪纸的功能正在发生深刻的变化,中国民俗几经变易,农耕文化背景下产生的习俗正在消失,新的民俗正在形成。随着人们对传统文化的回归呼唤和对原生态文化的重新审视,很多民间艺术受到重视,其艺术价值与文化价值也不断得到重新认识。因此,保护和恢复民间剪纸的思潮在许多地区开始兴起,尽管剪纸数量正在减少,但各地的重要品种却得到了恢复和保留。