晚明文士对院体态度的转变及原因

2023-11-25雷雨晴

雷雨晴

一 明初画坛史实与晚明画学之扞格

明季董其昌在《画禅室随笔》中提出“文人”与“院体”之二分,将几百年庞杂的画史,收束为两条平行发展的脉络。对于后世的画史书写影响甚远,成为不刊之论:

文人之画自王右丞始,其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿皆从董巨得来,直至元四家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭皆其正传,吾朝文、沈则又遥接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是李大将军之派,非吾曹当学也。1[明]董其昌,《画禅室随笔》卷二,景印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆,1983年,第867册,第452页。

董其昌明确提出,作为文士群体,“院体”或“北宗”画风非吾辈当学。晚明的画学书写中,文士众声同调地唱提“文人”画,贬低“院体”画,对于师法何种传统,有着明确的自我意识。反观明初画家,尽管有复古思想,但对于师从哪家之“古”,并无立场区分,而是广泛地取法诸家传统。

例如,明永乐年间的宫廷画家谢环,有《杏园雅集图》(图1)这类精工细致、颇能体现明代院体风貌之作。而在明代王镇墓中,出土了谢环所作《云山小景图》(图2),则是“米氏云山”的文人画风格。亦可印证朱谋垔在《画史会要》中,对谢环“山水宗荆浩、关仝、米芾”的评价。2[明]朱谋垔,《画史会要》,《中国书画全书》,上海书画出版社,2000年,第4册,第560页。根据画家在卷尾的题跋,此卷受画者“景容”为在野文人。在面对不同的受众与观者时,明初画家可以在古代绘画诸种传统中进行选择。3尹吉男,《明代宫廷画家谢环的业余生活与仿米氏云山绘画》,载《艺术史研究》第9辑,中山大学出版社,2007年,第101—126页。

图1 [明]谢环,《杏园雅集图》,绢本设色,纵37厘米,横401厘米,镇江博物馆

图2 [明]谢环,《云山小景图》,纸本墨笔,纵28.2厘米,横134.4厘米,淮安市楚州博物馆

永乐时期的画家马轼,官任钦天监刻漏博士,精于星占。4马明达,《明马轼、马愈族属考》,载《西北民族研究》2005年第4期,第13—25页。马轼现存有一件《春坞村居图》(图3),山石勾勒颇有浙派之面貌,晚明何良俊亦不免将马轼误认为宫廷画家。5[明]何良俊,《四友斋丛说》卷二十九,《续修四库全书》,上海古籍出版社,1995—1999年,第1125册,第723页。王镇墓中出土的一幅马轼《秋江鸿雁图》(图4),画家则以迅捷的笔触勾画坡石,用蟹爪法画就树枝,透露出取法郭熙的痕迹,但已向浙派过渡。此画构图采用了元代倪瓒开创的“一江两岸”式,使画面平添了一丝文人画气息。明初画家取法诸家,不仅表现于不同场合的作品中,甚至在一件画作中,亦有多种面貌的体现。

图3 [明]马轼,《春坞村居图》,绢本水墨,纵178.6厘米,横112.1厘米,台北故宫博物院

图4 [明]马轼,《秋江鸿雁图》,纸本水墨,纵19.5厘米,横42.2厘米,淮安市楚州博物馆

马轼之子马愈,字抑之,号清痴,又号华发山人。英宗天顺八年(1464)进士,后官至刑部尚书。6同注4。与其父一样,马愈也是一位多才多艺的人物。在2021年上海博物馆举办的“万年长春——上海历代书画艺术特展”中,展出了马愈唯一存世作品《畿甸观风图》(图5)。这件作品原在史忠名下,若非学者考证为马愈所画,不少观者会将其视为吴门画家之作。7凌利中,《那么,马愈究竟是谁》,访问链接https://export.shobserver.com/baijiahao/html/395355.html,访问日期2023年8月30日。马愈用笔已颇具沈周面貌,以披麻皴勾勒山石,开吴门画目之先。习画过程中,家学传统十分重要,但马轼、马愈父子二人,学画取法判然有别,这说明,明初画坛并不如晚明那般门户对立。对于明初画坛的认识的更新,将在一定程度上解构晚明两种画风泾渭分明的习非胜是之论。

图5 [明]马愈,《畿甸观风图》(局部),纸本浅设色,纵28.9厘米,横116.4厘米,上海博物馆

时至晚明,尤其是嘉靖中后期之后,因吴门画派产生了巨大影响,掌握文人画风的非匠籍画家大量进入画院,宫廷内画风也逐渐向文人画靠拢。进入宫廷的画家也多来自士大夫家庭,而非出身匠籍。8赵晶,《明代画院研究》,浙江大学出版社,2014年,第314页。但晚明对于院体的批判却不减反兴,颇值得玩味。对于宫廷画家的诸种批评,并非仅出于对院体画风的不屑,更多缘自对其地位、职业之攻击与打压。

嘉靖年间出任宫廷画家的陈洪绶,亦不免因其职业受到讥嘲。陈洪绶的绘画,以如今的眼光来看,并不属于“北宗”。但陈洪绶在其所著《画论》中谈及,当时某些名流倚仗曾习举业、享有浮名,便提笔作画。其笔墨或形似皆无,却讥笑时任宫廷画家的陈洪绶为“老成人”。9王正华,《从陈洪绶的〈画论〉看晚明浙江画坛:兼论江南绘画网络与区域竞争》,区域与网络国际学术硏讨会论文集编辑委员会、台湾大学、艺术史硏究所等编,《区域与网络:近千年来中国美术史研究国际学术研讨会论文集》,台湾大学艺术史硏究所,2001年,第341页。

“南北宗论”可谓推崇文人画、贬抑院体的集大成之论,关于其提出的原因,以往多从绘画史角度解释,即董其昌意欲树立文人画在画坛的正统地位。但需注意,早在董其昌之前,何良俊、詹景凤等便提出了类似观点。何良俊在《四友斋丛说》中,最先对院体进行指摘:

衡山本利家,观其学赵集贤设色与李唐山水小幅,皆臻妙,盖利而未尝不行者也。戴文进则单是行耳,终不能兼利,此则限于人品也。10同注5,第723—724页。

何良俊认为,即便是“院体中第一手”的戴进,始终无法涉足利家画风。而如文徵明的利家,却能驾驭行家画风。何良俊推崇文人学习利家风格,同时贬低院体的意图彰于纸面。而詹景凤更是在《跋饶自然〈山水家法〉》中明确提出,院体“非文人所当师”:

若文人学画,须以荆关董巨为宗,如笔力不能到,即以元四大家为宗,虽落第二义,不失为正派也。若南宋画院及吾朝戴进辈,虽有生动,而气韵索然,非文人所当师也。11参见启功,《戾家考:谈绘画史上的一个问题》,载《文物》1963年第4期,第46页。

这反映出,贬斥院体,是明季文士之间的普遍情绪。将其仅仅视作文人画家个人确立“正脉”之思想产物,未必是晚明实情。不存在绝对的客观视角,发声者必然采取某种立场,晚明画学崇“南”贬“北”的书写,与其说是对画史的系统总结,毋宁说是一场运动。

本文试图将文人画家、画学写作者还原为立体的“人”,放置于具体的环境中考量。不论是董其昌,还是其他画学写作者,在他们的自我认同与定位中,自己的首要身份是士人,其次才是文人与画家。《启祯野乘》中评价董其昌不仅是一代文宗,并且“读其立朝诸疏,盖最留心时务者”。12[清]邹漪,《启祯野乘》卷七,《四库禁毁书丛刊》史部第40册,北京出版社,1997年,第486页。董其昌曾从他参与编写的《万历事实纂要》三百卷中捡选关涉藩封、人才、风俗、河渠、食货、吏治、边防等内容的留中之疏,别出四十卷,题名为《神庙留中奏疏汇要》。董其昌在书中模仿史赞文例,为每篇奏疏题以笔断,亦可印证其“留心时务”不虚。因此,除却绘画角度,也需进一步探寻,何种社会、政治的因素加诸彼时文士之上,推动着他们的写作,或为其写作立场定下基调。

绘画史中,历史与“再现历史”的两难,早有前辈学者指出。13民国时期,滕固、童书业等人均指出了“南北宗”论与史实之间的矛盾。参见滕固,《关于院体画和文人画之史的考察》,载《辅仁学志》1931年第2卷第2期,第65—85页。童书业,《所谓“南北宗”说的批判》,载《唐宋绘画谈丛》,上海世纪出版集团、上海书画出版社,2016年,第57—58页。但若叙述即是回忆,是何种因素加诸自明初至晚明回忆之上,致使其扭曲变形,再也无法从中窥出历史的真实面貌,以往研究却未能揭橥。晚明对院体的贬斥流行,透露出彼时文人强烈的自我认同,以及对“他者”的区隔意识。而对自我认同需求最强烈之际,往往是其被冲击最猛烈之时。

二 永宣宫廷画家管理权转移与画史书写命运

宫廷画家与文士的亲密程度,直接关系到他们在明季受到的褒贬。永乐年间选拔与引荐画家,殿阁学士发挥了重要作用,这也成为此时文官与宫廷画家关系往来甚密的基础。殿阁学士起初只备顾问,并无实权。14参见《明史》卷七十二,中华书局,1974年,第1729页。原文为:“帝方自操威柄,学士鲜所参决。”永乐初年,内阁大学士渐参政事,有力地支持宫中文苑。最明显的例子便是殿阁学士可以直接选择诏敕中书舍人,无须经过吏部铨选。15[清]赵翼,《廿二史劄记校证》卷三十三《明翰林中书舍人不由吏部》,王树民校正,中华书局,1984年,第769页。时任武英殿大学士的黄淮在《介庵集》中透露自己承担着举荐宫廷画家的职责:

太宗皇帝入正大统,海宇宁谧,朝廷穆清,机务之暇,游心词翰。既选能文能书之士,集文渊阁,发秘藏书帖,俾精其业,期在追踪古人。又欲仿近代设画院于内廷,命臣淮选端厚而善画者充其任。16[明]黄淮,《介庵集》卷九,《四库全书存目丛书》集部第27册,齐鲁书社,1997年,第50页。

黄淮在永乐朝引荐了同乡画家郭纯、谢环等进入宫廷。17郭纯始在兴武卫从军,后为黄淮所引荐。同注16,第49—50页。除黄淮外,其他文官亦有举荐画家入宫的记载。例如,时任资善大夫、太子少师的姚广孝,便曾举荐画家范暹入朝。18[清]钱谦益撰集,《列朝诗集》丙集卷二《范启东哀辞》,许逸民、林淑敏点校,中华书局,2007年,第2821页。原文为:“先生昔为子弟员,戏笔划花花嫣然。少师(姚广孝)索将送画苑,惜哉妙质亲朱铅。”边文进亦是经由举荐入宫,虽举荐者身份并不明确。19胡广在《送边文进序》中提及:“今上即位之初,首延访天下贤才。虽占一艺之长者,咸被顾问,而文进在召列。”参见[明]胡广,《胡文穆公文集》卷十一,《四库全书存目丛书》集部第29册,第6页。殿阁大学士对画家往往有“知遇之恩”,故可知二者在此时关系非比寻常。

永乐朝画家进入宫廷后,受到内侍机构“御用监”的管理。殿阁学士王直曾有《题山水赠杨熙节》一诗,可供佐证:“郭纯永嘉人,善画自畴昔。兴来展豪素,满眼绚金碧。永乐年中独擅场,拜官得在内作坊。”20[清]朱彝尊辑录,《明诗综》卷十八上,中华书局,2007年,第863页。“内作坊”即指御用监作坊。21同注8,第42页。御用监是宦官机构,在明初几经兴废。洪武六年“御用监”改名为“供奉司”,品秩也从正三品改为从七品。22《明太祖实录》卷八十三洪武六年(1373)六月辛未朔,“中央”研究院历史语言研究所,1966年,第1482页。后不见于洪武年间官方记载。23洪武十七年(1384)四月十六日,确定九个监,分别为内官监、神宫监、尚宝监、尚衣监、尚膳监、司设监、司礼监、御马监、直殿监,除内官监为正六品外,其余均为正七品,品秩普遍降低,且不见御用监。参见《明太祖实录》卷一六一洪武十七年(1384)四月癸未,第2500—2501页。永乐洪熙年间有“行在作坊”与“御用司”,但均鲜少见于记载。24御用监在永乐洪熙年间改名为“行在作坊”。参见许冰彬,《明代御用监考略》,载《故宫学刊》2015年第13期,第86—95页。足见御用监在洪、永两朝的权势还并不大。

永乐宫廷画家虽受御用监管理,但其供职的场所,却极可能位于殿阁学士工作的武英殿内。边景昭曾有一件《翎毛花卉图卷》,上有画家款署“武英殿锦衣卫陇西边景昭作”。25[清]邵松年,《古缘萃录》卷四,《续修四库全书》上海古籍出版社,2002年,第1088册,第66页。此外,史料有载:“(郭纯)永乐三年翰林以画士荐入,武楼下作画寻随。”26《永乐乐清县志》卷七,《天一阁藏明代方志选刊》据浙江宁波天一阁藏明刻本景印原书,上海古籍书店,1981年,第14页。“武楼”即为武英殿。

供职武英殿的,不仅有宫廷画家与殿阁学士,还有经后者荐举入宫的中书舍人。在明初,中书舍人常取“博学能书”者,主要职能是备君主顾问,草制诰,撰写史册、文翰。其中不乏善画者,如王绂、朱孔旸、金文鼎、夏昶等。这批人,便被后世视为明初的文人画家。职是以故,永乐宫廷画家、殿阁学士与中书舍人因同在一处供职,三者日常交流频繁,便显得顺理成章。

大学士们为宫廷画家书写了大量的题跋,以及酬赠的诗文。文渊阁学士金幼孜就曾为郭纯作《朴斋记》。郭纯谢世后,黄淮还为其作《阁门使郭公墓志铭》。27同注16,第49—50页。边景昭归乡前,大学士纷纷为其作文。28胡广曾作《送边文进序》,参见注18。黄淮有《送边文进还乡》,见[明]黄淮,《介庵集》卷二,第540页。解缙作《送边文进归闵》称其为“当代边鸾”。29[明]解缙,《解学士全集十二卷,年谱二卷》卷三,明万历晏良启刻本,叶十五。谢环不仅是黄淮的同乡,也是黄淮孩童时的玩伴。入宫后与黄淮等学士交往契密。30崔祖菁,《好雅与附庸风雅:从谢环的案例看明代艺术家交游中的雅贿现象》,载《装饰》2016年第1期,第28—34页。大学士杨士奇曾为范暹所藏俞汉远《云山图》作跋。31[明]杨士奇,《东里集》续集卷五十七《题范启东藏俞汉远云山图》,景印文渊阁《四库全书》,第1239册,第447页。大学士杨荣曾藏画家朱孟渊《渊明归去来图》,并书《渊明归去来图后》。32[明]杨荣,《文敏集》卷十五,景印文渊阁《四库全书》,第1240册,第232页。甚至,范暹因无地可安葬亡母灵柩而忧心忡忡,也是礼部侍郎“魏公”寄书给姑苏顾彦章帮忙解决此事。33[明]王直,《抑庵文后集》卷二十二《顾彦章庆八十诗序》,景印文渊阁《四库全书》,第1241册,第859—860页。在此意义上,殿阁学士不仅是永乐间宫廷画家的伯乐,亦是他们入宫后的重要支持者。

同时,宫廷画家亦与同在武英殿供职的中书舍人往来甚密。明初宫廷画家边景昭,与中书舍人王绂合作有《竹鹤双清图》(图6)。王绂写竹石,边景昭画鹤。图中仙鹤设色清雅,与王绂的文人竹石融合无间,如出一手。王绂还曾为谢环所作《山林清趣图》,现为私人收藏。在王氏文集中,亦录有他为谢环所作的《题静乐轩》诗。34[明]王绂,《王舍人诗集》卷五《题静乐轩》四首,景印文渊阁《四库全书》,第1237册,第1237—163页。谢环曾收藏王绂所作《竹图》,此图现已不存,端赖大学士杨士奇为其题《题庭循所藏孟端竹》诗,而为今人所知。35[明]杨士奇,《东里集》续集卷六十二,第566页。

图6 [明]边文进,《竹鹤双清图》,纸本设色,纵109厘米,横46.6厘米,故宫博物院

殿阁学士与宫廷画家关系的转变,始于宣德年间。彼时对于宫廷画家的选拔和管理权,由文官转移至御用监手中。宣德二年(1427),武英殿大学士黄淮以病致仕归乡,曾途经杭州。戴进前去拜访黄淮,希望像郭纯、谢环一样,得到引荐,从而进入北京宫廷。但根据黄淮为戴进作《竹雪书房记》所暗示,引荐戴进入宫者并非黄淮。36同注16,卷十一,第88页。关于戴进入京前后的史事,请参阅赵晶,《戴进入京前后史事探微》,载《新美术》2023年第2期。帮助戴进进京,并将其画进呈给宣宗的是“镇守福太监”。37[明]郎瑛,《七修类稿》续稿卷六,上海书店出版社,2009年,第605—606页。派阉人出镇为各边之监军,创自永乐,即所谓“镇守太监”。38同注14,卷三百零四,第7765—7766页。黄淮未能汲引戴进,原因是黄淮自永乐十二年(1414)起,系狱长达十二年。出狱后不数载,便因疾致仕。此次会面时,正值致仕而归。39同注14,卷一百四十七,第4123页。而黄淮及杨溥等殿阁学士下狱的十年内,宦官逐渐掌持宫廷画家的遴选与管理。40[美]宋后楣[Hou-mei Sung],《元末闵浙画风与明初浙派之形成(二)浙派之形成:谢环与戴进》,载《故宫学术季刊》1989年第七卷第一期,第127—132页。镇守太监成功引荐戴进入朝,透露宫廷画家选拔与管理权转移至内侍机构。御用监地位在宣德朝提升,正式名列二十四衙门中。41《明宣宗实录》卷十八,宣德元年(1426)六月壬午,第487页。对于身处民间且求进的画家而言,戴进的际遇为他们指明了道路,即投靠宦官比干谒学士有用得多。

永乐时几乎销声匿迹的御用监,在宣德时重新掌握了对于画家管理。宣德元年(1426),御用监再次见于官方记载,正式名列二十四衙门。42同注41。内侍机构的地位的提高,与宣宗有意培养与提升宦官的文化素养分不开。刘若愚《酌中志》记载,宣德正统年间,十岁上下的“官人”,均需去内书堂读书。43刘若愚云:“内书堂读书,自宣德年间创建。”见[明]刘若愚,《酌中志》卷十六,上海古籍出版社,2005年,第2989—2990页。《明史》亦曰:“后宣宗设内书堂,选小内侍令大学士陈山教习之,遂为定制。”而黄瑜则认为正式开设内书堂应是在正统初。参见[明]黄瑜,《双槐岁抄》卷五,《明代笔记小说大观》,上海古籍出版社,2005年,第168页。内书堂作为宦官的“国子监”,其教育颇为讲究。多由翰林院编修、检讨、修撰等学士担任教习。44[明]孙承泽,《春明梦余录》卷六,北京古籍出版社,1992年,第97页 。宦官文化地位与文化水平的提高,使他们在荐举与提拔方面的权力加速膨胀。

宣德年间,时任司礼监大珰王振,曾导宣宗阅武将台,还将依附于己的纪广拔为头筹。而纪广“艺既寻常,性复庸懦”,故天下舆论皆鄙之。45[明]黄瑜,《双槐岁钞》卷五,第168页。不久之后,英宗亲自阅武于将台,46同注45。驸马都尉井源三发三中。英宗大喜,但对其的嘉赏仅有赐酒而已,此外便无殊擢。观者也不禁疑惑:“往年王太监阅武,纪广骤陞。今天子自来,顾一杯酒耶?”47[清]夏燮,《明通鉴》卷二十二,第814页。这也向人们传递了一种信号,如今即便得到天子赏识,都不如宦官的一句美言使自己获益更大。

自宣德后,内侍机构成为宫廷画家的主要管理者,欲入宫的匠籍画家转而倒戈。阉势张甚,贿赂公行,此为冒滥之根。有研究提出,宫廷画家林良所绘的鹰类题材作品,其受众应是当时的宦官。投其所好地送上宦官们喜爱的猛禽类画作,是林良破例进京,且升迁迅速的关键。48王瑀,《“夤缘巨珰”的明代宫廷画家林良:兼论其鹰画的受众与功用》,载《艺术学研究》2023年第2期,第115—130页。明代以来,对于宫廷画家的“供奉”性质的鄙夷,见诸文人笔端。晚明沈德符在《万历野获编》记载,宫廷画家对于管理画院的大珰,“见则叩头,尤为猥下,清流辈贱之”。49[明]沈德符,《万历野获编》卷二十,《明代笔记小说大观》,上海古籍出版社,2005年,第2446页。宫廷画家在晚明画学书写中的命运,在宣德年间便已埋下了伏笔。

三 晚明阉祸:被重新唤起的“传奉官”记忆

时移物换,晚明文士对宫廷画家势同水火,则与有明一代不断恶化的阉祸问题有关。宣德十年(1435)王振执掌司礼监后,宦官权势日隆,依附宦官成为画家进身之阶。传奉授官制度的出现,则使士人与嬖倖之间的矛盾进一步激化。传奉官是指不经吏部铨选,由太监直接传奉圣旨而升任的官员,最早从宣宗朝开始出现。传奉官有两个特点:一是传奉升授的品秩与官职不受限制。往往有御用监办事者,“取释老书及小说不经之语,缮写成帙,标为异名以进”。50[明]何乔远,《名山藏》卷十六,《续修四库全书》史部425册,第663页。若经吏部铨选,负责抄书的匠官跃升为文官,绝无可能发生。二是传奉人数之多。“一日而数十人得官,一署而数百人寄俸。”51同注14,卷一百八十之《王瑞传》,第4777—4778页。足见当时授官之滥。《名山藏》记载太监黄顺为文思院奏请牙牌,礼部言:“文思院大使共九百余员,俱升自传奉,请牙牌者已过半矣。夫牙牌本为朝参而设,工匠非所当得也。”52同注50,卷十七,第675页。在成化末年的统计中,传奉官已多达四千余人。53方志远,《传奉官与明成化时代》,载《历史研究》2007年第1期,第41—62页。

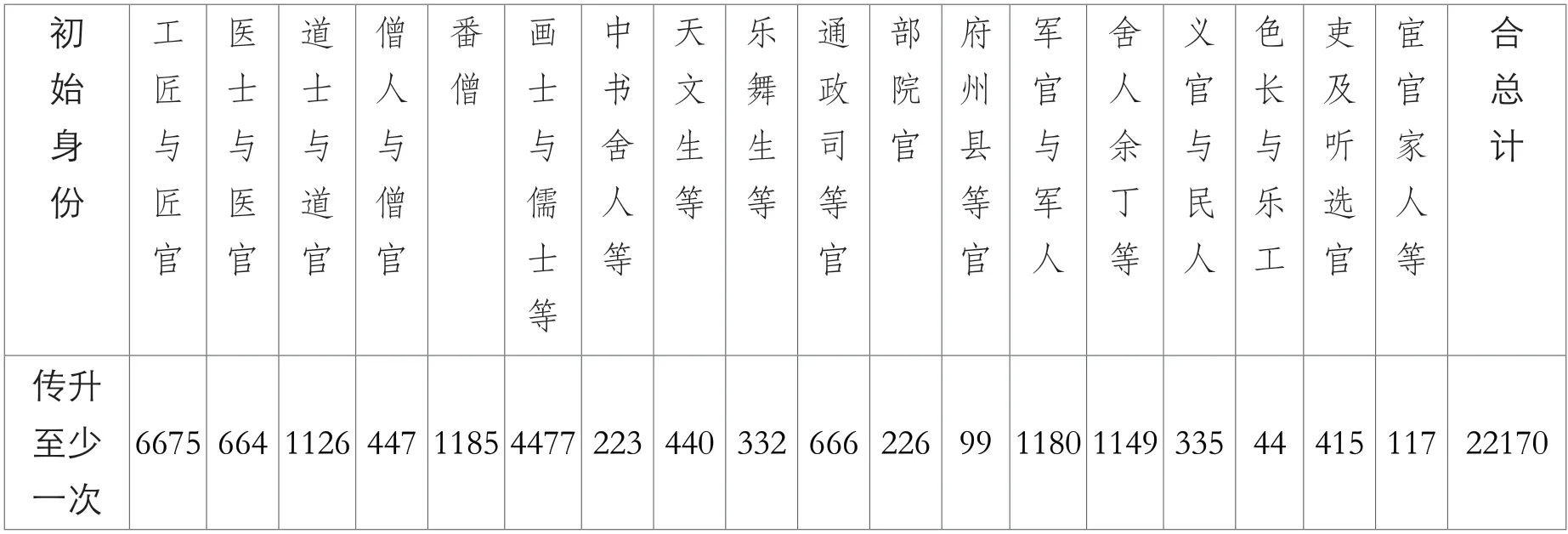

宣德以后,宫廷画家便主要以传奉形式升授。见载传奉升授的画家共有187名。54同注53。例如宣德年间的画家兼书办官任道逊,宣宗命入国子监读书,后为文华殿书办。55同注45。景泰时,张靖升为锦衣卫千户,而倪端、周全则为百户。56[清]谈迁,《国榷》卷三十一,鼎文书局,1978年,第2009页。据方志远的研究,统计在成化末年各类传奉官的人数如表1。

表1 成化时期传奉官初始身份57同注53。

从上表中可以看出工匠与匠官、画士与儒士是传奉官中占比最多的。画家传奉升授的官职,往往是“锦衣卫”等一类的武职。自唐代始,便有宫廷画家寄禄武职的情况,且由于明代画家中有很大一部分军匠,故让画家在武职中寄禄或还情有可原。58[美]宋后楣,《日近清光》,文史哲出版社,2006年,第35—58页。但从官职品秩对比宋代画院画家来看,多数宋代院画家的官品并不高,仅限于八九品。59梁田,《两宋画院制度研究》,上海大学博士论文,2012年,第41—56页。但明代升至三品及以上的宫廷画家,据文献的不完全记录就有三十多位。60彭飞,《〈明实录〉所见明代宫廷画家史料札记》,载《美苑》2011年第6期,第84—99页。如木匠徐杲,因技术高超且聪明过人,深受明世宗的赏识,得以青云直上。不仅由匠籍超登仕流,最后竟官至一品工部尚书。61同注49,卷二,第1954页。

而传奉升授,通常需要通过结交君王贵戚身边的宦官以引荐。李孜省是成化年间最为煊赫的传奉官,亦是“始则结交太监梁芳、韦典、陈善、以为援引之谋。继则依附万喜、万达、万祥,以通倖进之路”。62《明孝宗实录》卷二成化二十三年(1487)九月丁未,第9页。如弘治时宦官萧敬,对画家郭诩“啖以锦衣官”,希望通过以利相邀,以当作结交的手段。63[明]徐沁,《明画录》卷三,《丛书集成初编》,中华书局,1985年,第30页。于是,在科举之外,另有一条“夤缘中官以达内庭,遂得幸”的途径,只要与有权势的宦官打通关系便可骤至美官。而这也势必形成献媚钻营、行贿趋利之风。王瑞疏中云:“以至厮养贱夫,市井童稚,皆得以夤缘而进。”64《明宪宗实录》卷二百四十七成化十九年(1483)十二甲申,第4185—4186页。甚至连文人士大夫亦希望通过结交宦官以换取利益:“则不惟方士藉以干进,即士大夫亦以之希荣邀重矣。”65同注15,卷三十四,第780页。甚至李俊在率众大臣的上疏中写道:“今之大臣,其未进也,非夤缘内臣则不得进;其既进也,非依凭内臣则不得安。”66同注14,卷一百八十,第4779页。宦官得势甚至促使民间出现自宫的潮流,至天启崇祯都屡禁不止。67同注49,卷三十《禁自宫》,第2757—2759页;《阉幼童》,第2762—1763页。

即便宫廷画家不在文官系统中晋升,匠籍出身的画家取得锦衣卫等这样的高位,也令文士阶级颇为不满。王恕在《王端毅公奏议》便提出:

近年以来,无功而升,无能而进者日多一日。他如工艺之人、逋逃之徒、邪术之辈各寻蹊径,得美职而服章服者,充满朝市……匠人出身者止于工部所属文思院、营缮所等衙门官叙用,俱不可以授六部、都察院、通政司、大理寺等衙门堂上官,庶不虚费钱粮,混乱名器。68[明]王恕,《王端毅奏议》卷六《同南京吏部等衙门应诏陈言奏状》,景印文渊阁《四库全书》史部185册,第574页。

职是,明中叶以降,文官贬低宫廷画家,原因有三。其一,不论升文官还是武职,文官们普遍认为,市井庸流的职业不符合朝廷命官身份。这种任官制度不经吏部铨选,破坏了正常选官程序。其二,宫廷画家转而投靠宦官,以致“君子因廉而见斥,小人以贪而骤升”,其谄媚态度令文人清流不耻。69《明英宗实录》卷一百八十六,正统十四年(1449)十二月庚午,第3761页。其三,宣德之后,书画家基本传奉升授为匠籍,文人鄙视宫廷画家,转化为敌视低阶层的匠籍人员。匠籍画家想跨越这条鸿沟,实现阶级跃升,文人的社会地位与身份因此受到威胁,于是贬低与敌视,以至想把他们踢出新进清贵。匠籍升官侵害了自己的利益,因而晚明画论视院体画家如寇雠,多称“末流贱伎”“厮养贱夫”云云。70同注14,卷一百八十,第4777—4778页。

尽管嘉靖后乃至明亡,传奉授官也一直未停止。但嘉靖之后匠官授予锦衣卫武职及允许世袭的情况大大减少,画家等技艺供奉人员通过传奉大量寄禄于锦衣卫的现象逐步消失。71赵晶,《明代传奉授官制度变迁考论》,载《故宫学刊》2019年第1期,第90—114页。且随着晚明吴门画派影响日益扩大,嘉靖时期宫廷画家便已经转向文人画风。许多宫廷画家并非职业画匠或军匠出身,都系下层官员子弟或来自有一定基础的文人家庭。吊诡的是,为何晚明对于院体画家与画风的攻击不减反增?

原因或在于,晚明珰祸问题,唤起了文士对于相距不远的阉竖擅权,传奉日盛的记忆。清人赵翼精准概括了有明一代阉祸问题渐趋恶化的态势:“明代宦官擅权,自王振始。然其时廷臣附之者,惟王骥、王祐等数人,其他尚不肯俯首……及汪直擅权,附之者渐多。士大夫之气犹不尽屈也……至刘瑾,流毒遍天下。是时廷臣尚未靡然从风。是亦尚不敢奴隶朝臣也……迨魏忠贤窃权,自内六部至四方督抚,无非逆党。”72同注15,卷三十五,第840页。王振、曹吉祥等宦官,虽皆始爱而终杀之。晚明阉党乱政,世道则益颓。

虽历来认为世宗驭宦官最严,但嘉靖中内官语朱象元云:“昔日张先生(璁)进朝,我们要打恭。后夏先生(言),我们平眼看他。今严先生(嵩),与我们拱手始进去。”73同上。仅嘉靖一朝,便已先后不同如此! 据研究,万历时期兵变之频,乃是明代中引人注目的。万历三十六年(1608)数月间,辽东一地便兵变四次。而兵变的原因,均与矿税太监有关。74王春瑜、杜婉言,《明朝宦官史料》,商务印书馆,2016年,第353页。晚明因阉祸激起的民变亦不在少数。万历之后,讨论宦官问题的奏疏、笔记亦明显增多。

职是之故,阉祸问题愈演愈烈,直至以魏忠贤为首的阉党擅权祸国。齐、楚、浙、宣等党投靠魏忠贤一派,与东林党相倾轧。重新唤起了彼时清流文人对于前朝宫廷画家夤缘内侍的记忆。百余年前明初画坛的真实图景早已消散,晚明的画学写作者,站在当下的历史语境之下,重构与想象了明代绘画发展史。从而隐没了明初这段乖违常识、无法弥合的历史。

四 宣德至嘉万时期文人对院体画家与画风态度之嬗变

从宣德至嘉万时期几位代表画家——戴进、沈周与文徵明的际遇,便可管窥明代前后文人对院体画家与画风态度之嬗变。

戴进虽由宦官所引荐,但与彼时阁臣交往甚密。据传戴进容貌清迥绝俗,秀朗可掬。王直为其作《戴文进像赞》云:“皎素服其不缁,郁玄鬓其未星。”75[明]王直,《抑庵文后集》卷三七《戴文进像赞》,景印文渊阁《四库全书》,第1242册,第400页。中书舍人夏昶与其为莫逆之交,并言戴进“博雅之士也,善写山水,与余有旧好”。76[清]高士奇,《江村销夏录》卷二,《中国书画全书》,上海书画出版社,2000年,第7册,第1021页。戴氏钱塘故居中种满筼筜翠竹,其清雅在京城官员中传为佳话。夏昶为安抚友人的思乡之情,特作数图以赠,其一为《湘江雨意图》(高士奇《江村销夏录》中亦称《湘江风雨》),今不存。77同上,第1021—1022页。王直在《抑庵文集》中收录了为此卷所作序。78[明]王直,《抑庵文集》卷六《湘江雨意图诗序》,景印文渊阁《四库全书》,第1241册,第137页。杨士奇集中亦有为此卷作《题戴文进湘江雨意图卷》二首。

戴进与在京文官交往密切,亦可由戴进现存作品窥见。戴进所作《金台送别图》上有画家自题“钱塘戴进为翰林以嘉先生写”。“以嘉先生”为卫靖,洪武中以能书入值文渊阁,进礼部主事。卫靖本人亦善画,《画史会要》记载其“善画枯木竹石。”79[明]朱谋垔,《画史会要》卷四,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第4册,第562页。画中主人公正与诸官员拱手告别,书僮负笈匆匆上船,描绘了卫靖离京出任、同僚于江岸送别的情景。

现藏于苏州博物馆的《归舟图》(图7),据后纸上李继诗引,知作品中的主人公是罢官归乡的监察御史章珪。章珪,字孟端,江苏常熟人,宣德年间以荐累擢监察御史,正统辛酉六年(1441)罢归家乡。同年七月,在朝京官为章珪或饯行或赠诗,戴进则为之配图。卷后有杨萧、徐珵、张益、刘溥等京都名公题跋。

图7 [明]戴进,《归舟图》,绢本设色,纵36.5厘米,横76.5厘米,苏州博物馆

《松石轩图》卷引首有朱孔暘书,卷后附谢环、徐有贞题诗。谢诗云:“开轩习隐翠微中,自与尘寰迥不同,洗钵涧泉分石漱,支筇岩壑听松风。有缘共结三生愿,无梦重思十八公,自是息心如止水,浮杯安肯渡江东。永嘉谢廷循。”80单国强,《戴进》,吉林美术出版社,1996年,第146页。此书称此图现藏于中国美术学院,但查阅《中国古代书画图目》未见,查《历代著录画目》亦未见,图片见《戴进,吴伟画集》,天津人民美术出版社,2000年,第21条。可见此时戴进与朝中文官依旧关系契密,交往甚频。虽然裂痕已经横亘于文官群体与宫廷画家之间,但尚未出现薰莸之别的议论。

吴门领袖沈周,在绘画方面亦不拘一格,取法诸家。沈周曾有一件《沈氏收藏卷》,现已不存。端赖杜琼为此卷所作跋文,可知沈周所收藏卷中二十一位明初画家为何人。令人讶异的是,作为后世口中“吴门领袖”、文人画正脉的沈周,其收藏中并非尽是师法董、巨画风的画家,明初宫廷画家亦不在少数,如郭纯、戴进、沈遇等。其中曾师马、夏风格的还有庄瑾、王(汪)质等画家;师法北宋范宽、郭熙一脉的有沈巽、卓迪诸人。足见生活于明代中期的沈周对多元风格的欣赏。81[美]李嘉琳[Kathlyn Liscomb],《沈周所藏明初绘画与吴派折中复古主义渊源》,雷雨晴译,载汤志波主编,《耕石他山:海外沈周研究论集》,人民美术出版社,2023年,第1—46页。

不仅在收藏实践中,沈周在创作中亦体现出兼容并包的态度。与董其昌不同,沈周并无“确立正统”的兴趣。前辈学者亦试图还原沈周绘画面貌的复杂性。82参见黄小峰,《真伪之外:沈周〈临戴进谢安东山图〉研究》,载《苏州文博论丛》2012年总第3期,第153—164页。台北故宫藏有一卷沈周名下的《江山清远图卷》(图8)。虽此卷真赝尚未有定论,但其题跋内容十分详尽,值得注意。若为伪作,亦极可能是根据真迹临仿而来。现将跋文抄录如下:

图8 [明](传)沈周,《江山清远图卷》(局部),绢本浅设色,纵60厘米,横1586.6厘米,台北故宫博物院

昔年曾于钱鹤滩太史宅,赏玩夏圭、马远二公长卷,观其笔力苍劲,丘壑深奇,天然大川长谷。今之世无二公笔也。适吴学士匏翁持卷过余竹庄,视之,正昔年所观之笔。余静坐时,想二卷中笔力丘壑,迄今二十年矣。余对此卷摹仿合作一卷,可谓奇遇也。弘治癸丑仲秋日长洲沈周。

钱鹤滩即钱福,字与谦,自号鹤滩。跋文提到,沈周曾于其家赏玩夏圭、马远二幅长卷。二十年后,好友吴宽携此图过访沈周。并于弘治六年(1493)得以有机会对临原作。沈周对马夏并无排斥之意,甚至慨叹“今之世无二公笔也!”足见沈周创作观念与收藏观念一脉相承。

然而,迄于正德,文官不仅不与宫廷画家来往,对待后者的态度亦急转直下。何良俊在《四友斋丛说》中记载了一桩轶事,文徵明以岁贡生荐试吏部,授翰林院待诏。刚入翰林院时,便大为姚涞、杨维聪所窘,并扬言于众人:“我衙门不是画院,乃容画匠处此。”83[明]何良俊,《四友斋丛说》卷十五,第125页。董其昌在《跋文徵明永锡难老图卷》中未说姚涞而言龚用卿。清代梁章矩在《浪迹丛谈》中引姜西溟《姚明山学士拟传辨诬》所言,姚明山存集刻本中有数篇赠予文徵明的诗文,可证“其知衡山也深矣。”故何良俊之记载为不经之谈,可备一说。参见[清]梁章矩,《浪迹丛谈》,景印文渊阁《四库全书》,第1179册,第166—167页。杨维聪为正德十六年(1521)状元,姚涞是嘉靖二年(1523)状元,当时皆任翰林院修撰。足见彼时文官对于宫廷画家之反感。虽文徵明亦非“宫廷画匠”,杨、姚二人不免刻薄,但可管窥,彼时文士对于宫廷画家的态度,与戴进在宣德年间受到学士的礼遇,可谓判若云泥。

对于院体之贬低,在彼时画论中更是屡见不鲜。如屠隆《画笺》云:“评者谓士大夫画,世独尚之。盖士气画者,乃士林中能作隶家。画品全法气韵生动,以得天趣为高。观其曰写,而不曰画者,盖欲脱尽画工院气故耳。”84[明]屠隆,《考槃馀事》卷二,《四库全书存目丛书》子部第118册,第198页。

《五杂组》中记载文徵明作诗画有“三戒”:“一不为阉宦作,二不为诸侯王作,三不为外夷作。”85[明]谢肇淛,《五杂组》卷十五,《明代笔记小说大观》,上海古籍出版社,2005年,第1837页。体现了文徵明作为文人画家的自觉与认同,并有意识地将自己与宫廷画家“区隔”开来。从戴进、沈周至文徵明,文士对待宫廷“画匠”观感之嬗变昭然若揭,亦透露出明代各时期的群体的记忆与共识。

五 结语

明初画家吸收古代绘画传统,并不局限于某一门类。画家根据地域传统、社会身份、创作目的与观赏者喜好,综合考量,灵活调整,选择自己的具体风格。而这段史实,在晚明的画史叙述中,却湮灭隐却,取而代之的是对于院体的贬低。明初至明末,本应连贯的知识地层,悄无声息地断裂。

究其原因,则肇始于永宣之际,宦官机构御用监取代了殿阁学士,成为宫廷画家的选拔与管理者。欲入宫的画匠纷纷倒戈,通过夤缘宦官以求进。宫廷画家在晚明画学书写中的命运,在此时已铺下了底色。

大量匠籍出身的画家“传奉官”制度获得高级文、武官职,破坏了正常铨选制度,侵害了文人利益,夤缘之态更使珰势益张。晚明阉祸愈深,江河日颓。“一切历史都是当代史”,晚明画史的书写者,乃是立足当时的历史情境之中,构建了对于往昔的想象。

宣德时期,宫廷画家戴进,不仅受到皇室贵胄,亦受到当时名公耳卿、文人雅士之青眼。成、弘时期,院体与吴门绘画风格区别渐显,但沈周依然取法诸家,于收藏与创作中呈现开放兼容的态度。而迄正德,不仅朝中文官对宫廷画家不齿,作为文人业余画家的文徵明,也要通过标立作画的“三戒”,与宫廷画家及中官划清界限。由晚明回望明初的画史著者,亦难免囿于当下的历史结构之中。

借用本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》之说,正是区隔意识造就了晚明画派之分,而非相反。晚明珰祸愈烈,激发了文士身份的焦虑,以及对自我认同的诉求。而晚明士人、文人画家与画学著者,正是通过画史叙事与建构,这项身份规划和记忆工程,以实现自身的身份认同。