农民农村共同富裕导向下农村消费升级的困境及对策

2023-11-25刘孟琪孙俊杰

刘孟琪 孙俊杰

摘要:推动农村消费升级是实现农民农村共同富裕的核心驱动力,有助于促进国内大循环与经济增长。近年来,我国农村居民消费水平稳步提升,城乡消费水平差距逐渐缩小,消费结构逐渐同化,但农村地区的生存性消费仍占据主导地位。农村地区线上线下消费方式不断深度融合,城市居民成为新消费主体,为农村地区带来新经济增长点,然而消费环境不完善、消费结构不合理以及消费观念不理性仍是制约因素。从实际情况与发展潜力看,我国农村地区消费升级空间仍较大。今后,需从多角度推动农村消费升级,包括拓宽农村居民增收渠道、加强农村消费市场监管、提速农村基础设施建设、合理调节城乡分配关系、推进农村精神文明建设,推动农民农村共同富裕目标的实现。

关键词:农村消费 农民农村共同富裕 消费结构 消费观念

* 基金资助:河南省教育厅人文社会科学研究课题:乡村振兴战略背景下农村土地流转问题研究(编号:2019-ZZJH-325).

农民农村共同富裕是全体人民共同富裕的有机组成部分,直接决定着全体人民共同富裕目标的实现程度。促进农村消费升级是实现农民农村共同富裕的重要引擎,二者相辅相成。农民农村共同富裕得以实现,将在增加农民收入的基础上,增强农村消费意愿,提高农民消费能力,提升农村消费层次,从而促进农村消费升级。农村消费升级会进一步促进产业升级,促进生产制造,激发农村经济的内生动力,是实现农民农村共同富裕的重要动力。当前,我国农村消费支出的增长动力仍然相对薄弱,因此,将农村消费的扩容、升级、提质作为扩大我国内需的重要助推器,做好与乡村振兴战略的有机衔接,对实现农民农村共同富裕有重要意义。

一、农民农村共同富裕导向下农村居民消费的现状

(一)全国农村居民消费水平现状

1.总体消费支出增加显著。进入新时代,社会经济快速发展,我国城乡居民人均可支配收入呈现快速增长趋势。根据国家统计局公布的数据,2013—2022年我国农村居民人均可支配收入逐年增加,扣除价格因素,除2020年及2022年年度增长较缓外,其他年份都维持了较高的增长速度。我国农村居民人均消费和可支配收入呈正向递增态势,除2017年、2020年、2022年外,其他年份农村居民人均消费实际增长率均高于人均可支配收入增长率。根据表1,在总体消费水平方面,2013—2019年,农村居民人均消费支出从7485元增长至13328元。虽然消费支出增长率受收入增速的波动影响,呈现出一定的波动性变化趋势,但变化波动幅度较小,自2020年开始,农村居民人均消费支出增速波动变化幅度加大,究其原因是新冠肺炎疫情的暴发,农村居民选择增加储蓄而减少消费来预防不确定性因素。

2.生存性消费占据主导地位。按消费的项目分为八大类:食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务。从表2可知,就我国农村居民生活消费的八大类商品或服务的消费水平变动而言,2013—2019年,我国农村居民各类消费支出均逐年递增,其中医疗保健、交通通信、教育文化娱乐支出增速较高,居住、生活用品及服务、其他用品及服务支出增速居中,衣着、食品烟酒支出增速较缓。由于新冠肺炎疫情的影响,2020年仅有食品烟酒和居住消费支出实现同比实际增长,其余六大类均有下降。2020-2022年,我国农村居民各类实际消费支出均呈现不同程度的增加。

由凯恩斯的消费学说可知,收入的提高不仅导致消费水平的增加,还推动消费总量的增加,从而改变消费结构比重:生存性消费支出比重下降,发展享受性消费支出比重上升。由表3可知,2013—2019年农村居民的生存性消费支出比例从61.3%下降至56.9%,食品烟酒、衣着消费支出比例均有不同程度的下降,尤其是食品烟酒消费支出比例降幅最大,而居住消费支出比例有小幅度增长;发展享受性消费支出比例从36.8%上升至39.7%,除生活用品及服务消费支出比例略有下降外,交通通信、教育文化娱乐、医疗保健的支出比例都有不同程度的增长,尤其是交通通信增幅最大;服务性消费支出比例由34.3%上升至39.7%。然而,2020年受疫情影响,农村居民生存型消费支出比例回升,发展享受性及服务性消费支出比例有所下降,到2022年,恩格爾系数回升至33%。除去疫情因素, 出现生存性消费支出比例下降,发展享受性消费和服务性消费支出比例增加的趋势。整体来看,我国农村居民消费结构持续优化,但从占比来看,生存性消费支出占比始终高于发展享受性消费、服务性消费支出占比,这说明我国农村居民的消费升级空间较大。

(二)全国农村居民消费方式现状

1.线上线下消费方式不断深度融合。经济的发展丰富了农村的消费结构,拓宽了消费空间,为农村居民“能消费”提供了前提,同时收入的增加激发了农村居民的消费欲望,为农村居民“敢消费”提供了保障。数字互联网技术的不断发展推动了互联网经济的兴起,农村物流配送网络得以构建和优化,农村居民的消费方式由以往传统线下型向线下线上融合型转变。从2016年开始,直播带货等新兴电商模式逐渐崭露头角,到2018年逐渐成熟,2020年新冠肺炎疫情暴发后,直播带货更是成为农村地区的“新农活”。2022年,全国农村网络零售额达到21700亿元,占全国网络零售总额的15.74%,同比增长3.6%;其中,农村实物商品网络零售额为19900亿元,占全国农村网络零售额的91.7%,同比增长4.9%。作为电商行业发展的传播手段和商品推广技术,直播带货构建起了农产品向外销售的快速通道,为农产品提供了更广阔的市场,提高了农产品的销售水平,优化和升级了产业结构,促进了农民收入的增长,为农村地区带来了新的经济增长点。农村居民在享受到农村电子商务带来的红利的同时,也受到网上购物的吸引。线上平台的商品种类增多,农村居民的选择范围得以增大,消费意愿逐步提升。

2.城市居民成为新消费主体。随着乡村振兴战略稳步推进以及人们对生态环境、传统文化和健康休闲的需求日益增强,乡村旅游在中国市场的前景十分广阔。当前阶段,乡村旅游将提升质量和深度作为发展的重点,不再是简单的观光,而是更注重体验、交流与互动,推出了田园综合体、农业教育课堂、创意农业、民宿等高质量旅游产品,形成产业集群模式,向全域旅游模式发展。这种转变不仅增加了农民的就业机会,也吸引了城市居民“逃离”城市,前往农村地区享受自然风光和田园氛围。2020年新冠肺炎疫情暴发后,跨区跨国旅游受限,更多城市居民选择了距离较短、人口密度较小的本地乡村旅游。文化和旅游部公布的国内旅游数据显示,2020年度国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期减少30.22亿人次,下降52.1%,城镇居民出游花费1.80万亿元,下降62.2%;农村居民出游花费0.43万亿元,下降55.7%,旅游业受到重创,但在2021年第一季度有所好转,全国乡村旅游接待总人次为9.84亿,比2019年同期增长5.2%;全国乡村旅游总收入3898亿元,比2019年同期增长2.1%,2021年中国乡村游客规模为86654万人次,同比增长55.5%。总体看,乡村旅游恢复情况相对良好。城市居民成为农村地区新的消费主体,为农村居民增加了收入,为实现农民农村共同富裕提供物质保障。

(三)全国城乡居民消费现状对比

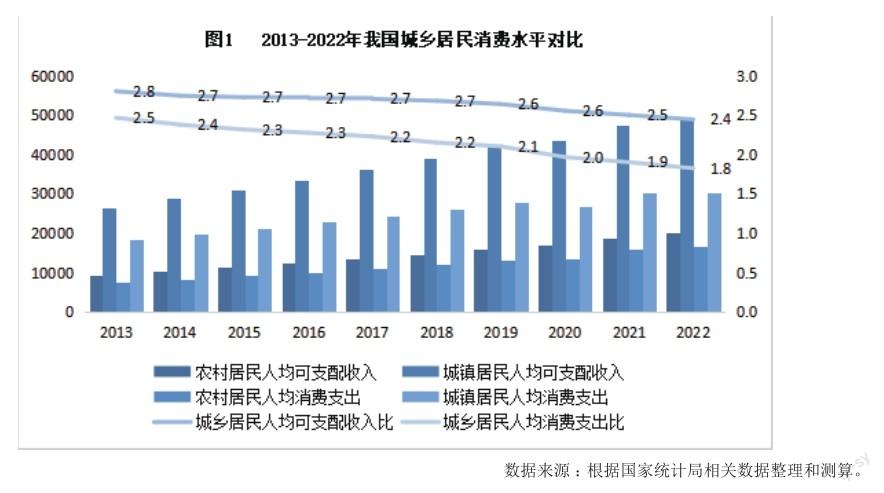

1.城乡消费水平差距逐年降低。2013年后,我国经济发展方式逐步转型,国家对民生和农村问题的重视逐渐增强,政策也开始向农村地区倾斜,这刺激了农村地区的消费需求,城乡的收入和消费差距较以往有更大幅度地缩小。根据图1可知,2013-2022年,城乡居民人均可支配收入之比除了2014-2018年保持在2.7以外,总体呈现下降趋势,从2013年的2.8下降至2022年的2.4。同期,城乡居民人均消费支出之比从2013年的2.5下降至2022年的1.8,下降速度更快。從绝对数据看,2013-2022年,农村居民人均可支配收入从9430元增至20133元,城镇居民人均可支配收入从26467元增至49283元,均基本实现了“翻两番”,农村居民人均消费支出从7485元增至16632元,城镇居民人均消费支出从18488元增至30391元,尽管城乡居民人均可支配收入之间的差距缩小,但城乡居民之间的消费水平仍存在差距。

2.城乡消费结构呈同化趋势。由表3和表4对比可知,城乡居民在食品烟酒、医疗保健和交通通信消费支出占比差距较小,在衣着和居住消费支出占比差距较大,反映出农民农村共同富裕导向下缩小城乡消费差距的主攻方向。城乡居民在食品烟酒方面的消费支出占比都最高,2013-2019年,农村居民在食品烟酒方面消费支出占比下降幅度大于城市居民,但受疫情影响,居民普遍增加了基础物资的储备,促进了食品烟酒消费支出的增长,2019-2022年农村居民在食品烟酒方面消费支出占比上涨幅度又高于城市居民1.08%。从生存性、发展享受性、服务性消费支出来看,2013-2022年,城乡居民生存性消费支出基本保持在59%上下,整体呈缓慢下降的趋势;城市居民发展享受性消费支出基本保持在38%左右,农村居民则保持在39%左右;城市居民服务性消费支出基本保持45%左右,农村居民则保持在37%左右。同时,由表5可知城乡居民三类消费支出比率也有逐年下降的趋势。综上所述,城乡居民的消费结构有渐同化趋势,农村居民的消费结构层次逐渐提高。

二、农民农村共同富裕导向下农村消费升级的困境

(一)农村地区的消费环境有待优化

消费环境对消费者的消费需求和消费结构有直接影响,也与消费升级成功与否有直接关联,是消费行为升级的客观条件。根据中国消费者协会于2023年3月13日发布的《2022年农村消费环境与相关问题调查报告》(以下简称《报告》)显示,我国农村消费环境仍有待改善。因此,改善农村地区消费环境,加强农村地区消费环境建设是刺激农民消费需求,推动农村地区消费升级,促进农民农村地区共同富裕的迫切需要。

1.消费质量不稳定。农村商业组织的形式较为单一,商业经营的规范程度较低,供销社系统逐步退出后,农村的商业设施以小商店、小超市为主。虽然假冒伪劣产品和“三无”产品在原料和品质方面与品牌产品存在差异,质量无法得到保障,但在农村地区仍有较为广泛的市场。一方面,其生产的成本较低,不良商家以低于品牌产品的价格销售仍可获利,而农村居民由于对价格的高度敏感,加之缺乏必要的消费知识和消费维权意识,难以辨别真假,导致选择低价的假冒伪劣商品、“三无”产品。根据《报告》显示,44.5%的消费者表示最近一年内曾在本村及附近的市场上买到过假冒伪劣产品、“三无”产品。另一方面,城市地区对产品质量的监管力度不断增强,而农村地区市场众多且流动性高,监管难度较大,因此假冒伪劣产品、“三无”产品逐渐向农村地区转移寻求销路。此外,部分农村小型商业设施和集贸市场存在未明码标价、无资质销售等经营不规范问题。农村市场秩序较混乱,致使农户出于自我保护的本能而不敢消费,加大了农村地区实现消费升级的难度。

2.基础设施不健全。农村地区基础设施不仅直接影响农民收入,还影响着农村消费需求及消费结构的升级。其中对农村消费影响最大的配套设施一是农村物流配送,二是农村网络通信。农村地区物流配送问题制约着农产品走出农村地区及工业品走进农村地区双向物流通道的畅通,决定着进一步打通农村“最后一公里”和“最初一公里”双向物流通道的畅通与否。由于我国农村地域广阔、人口密度低,农村物流服务需要满足大量分散分布的农户需求,这导致物流规模相对较小,而物品的收发件密度较低。这不仅对物流采集、集中和分拣配送等环节提出了更为严格的要求,同时也增加了末端配送的成本。为降低成本,一些物流站采取了加价、自取或延时集中等配送策略,然而这些策略也导致了用户在“最后一公里”遭遇较差的服务。农村网购消费不仅受到物流配送基础设施的影响,也同样受制于网络通讯基础设施的发展。尽管农村地区已实现4G网络全面覆盖,然而在实际应用中,信号质量不佳、信号中断频繁等问题普遍存在。农村地区的宽带网络方面也面临难题,尽管已覆盖到村庄,但由于宽带网络端口数量有限等原因,导致网络速度受限。部分村委会和村卫生室的网络宽带连接不稳定,时常出现网络不通或者网速缓慢的情况。这主要由于边远农村地区信息网络基础设施建设的不足,从而导致信号不稳定,严重影响了农村地区网购的使用体验与便捷性,不仅不利于区域协调发展,也限制了消费升级、农民农村共同富裕的实现。

(二)农村居民的消费结构有待改善

农村消费结构不仅受到收入水平的影响,还会受到农村习俗文化的影响。近年来,乡村新业态迅速发展,农村居民的恩格尔系数逐渐减小,整体生活水平得到提高,但普遍购买层次不高,对新型家电、服装等文化娱乐、休闲类的消费占比较小。

1.恩格尔系数依然偏高。虽然农村居民的基本饮食消费需求得到满足,但受收入水平的限制以及文化传统的影响,农村居民更注重饮食,将食品视为社交和家庭团聚的一部分。这种文化使他们在消费时更加注重基本的生活必需品,导致食品消费占比较高,受限于收入水平,也难以在其他领域进行更高比例的消费。同时,社交性的食品支出占比越来越高,反映为农村居民更加注重仪式性的聚餐和赠礼行为,存在浪费和不合理消费现象。

2.消费结构仍然不协调。近年来,我国农村居民的消费水平持续提高,消费观念和消费结构也在发生变化。这种趋势反映了农村居民生活水平的改善以及社会经济发展的进步。生存性消费逐渐下降,食品、烟酒、服饰等生活用品等支出在总消费中的比重呈逐年下降的趋势,但受疫情影响有反弹迹象。发展享受性消费持续增加,教育文化和医疗保健等支出在总消费中的比重明显提升,农村居民对教育和健康的关注程度上升,交通通信等支出在总消费中的比重略有提升,尽管上升效果不明显,一部分农村居民开始重视出行和信息获取的便利性,但在基础设施建设和数字化普及方面仍面临一些挑战。

(三)农村居民的消费观念有待转变

长期以来,农村地区一直以自然经济为主,农业作为主要经济支柱存在着弱质性的特点。这种环境下,农村居民形成了稳健、节俭的消费观念。尽管农村地区在发展进程中取得了许多进步,但大多数农村居民仍然持续表现出“惜购”的现象,对品牌、服务和消费体验的重视相对不足。此外,对于新兴的生活方式和产业,农村居民的认知也仍有待进一步提升。

1.传统的消费观念影响消费结构转变。农村居民的消费行为受传统的高储蓄观念等消费观念影响,面对不确定的经济环境,他们倾向于将储蓄作为应对风险和不确定性的手段。务实的消费选择使他们更加注重物品的耐用性和性价比,避免过多的奢侈品或不必要的消费,导致在一些高价值或高品质商品上的消费相对较少。农村社会往往重视代际传承和家族的延续,因此他们愿意牺牲自己的消费以支持后代,将更多的资源投入到孩子的未来。这些传统观念在长期的社会环境中形成,对农村居民的消费行为产生了重要影响,进而限制了农村居民消费水平升级速度。

2.盲目跟风的消费观念导致铺张浪费。表面看,农民在消费内容和方式上与城市居民基本趋同。然而,深入探究农民消费现象背后的消费观念,可以发现仍有较大的提升空间。当前,农民的消费观念普遍表现为盲从现象,缺乏独特个性和主体选择意识。他们模仿城市居民和富有的村民,追随广告、名牌和炫耀摆阔等行为。尤其值得关注的是,一些年轻农民出于盲从,为满足虚荣心而不惜借贷消费。这一现象的原因主要在于缺乏正确的消费观念指导,面对多变的商品市场,农民难以进行科学且理性的分析和选择。农村居民过分追求物质享受,盲目攀比和炫耀,导致出现过度奢侈和浪费。这些现象不利于乡村振兴基本目标的实现,也会造成城乡消费差距愈加增大,不利于农民农村共同富裕的实现。

3.缺乏消费维权意识降低消费意愿。农村居民在消费维权意识方面存在不足,缺乏对消费者权益的充分了解,以及在面对消费纠纷时如何行使自己的合法权益的能力。这种情况在一定程度上可能源于信息不对称,缺乏适当的法律知识和维权渠道的认知。在现代消费社会中,消费者权益受到法律保护,但农村居民可能对这些权益的法律保障了解不足。他们往往没有意识到自己在购买商品或服务时所享有的权利,也不清楚在遇到欺诈、虚假宣传或质量问题时应该如何维护自己的权益。一旦出现质量问题,不仅会损耗劳动投入,而且在维权过程中面临重重困难。这使得他们常常选择忍受损失,而不敢积极采取维权措施。此外,农村地区缺乏便捷的维权途径和机构,使得农村居民在面對消费纠纷时难以及时有效地解决问题。相应的法律援助、消费者协会等资源在农村地区不够充分,限制了农村居民在维权方面的行动能力。由于缺乏维权意识和便捷的维权途径,农村居民往往在遭遇消费陷阱后改变消费倾向,降低消费意愿。

三、农民农村共同富裕导向下农村消费升级的对策

(一)拓宽农村居民增收渠道,增强消费意愿

收入作为决定消费水平的关键因素,随着居民收入水平的增加,消费规模也得以扩张。在推动实现农民农村共同富裕的实践中,提高农村居民的平均收入水平将在多个方面产生积极效应,刺激农村居民自身消费需求的提升,推动消费观念的转变,优化消费结构,提升消费品质,从而推动整体消费水平的升级。农村居民的消费能力是实现消费升级的核心驱动因素。因此,为实现农村居民的消费升级,必须采取措施来拓宽增加农民收入的途径。

拓宽农民增收渠道可以从以下方面开展:一是农业结构升级与产业发展,通过引导农民转向高附加值、高效益的农业产业,如特色农产品、有机农业等,提升农产品的附加价值,从而增加农民的收入。二是农村产业多元化,通过促进农村产业多元化发展,包括农田经济、农村旅游、乡村民宿等,为农民创造更多就业机会和创业机会,进而提升他们的收入水平。三是通过科技创新与信息技术应用,推动农业机械化、产业化生产和农村地区的科技创新,包括现代农业技术、电子商务等,提高农民的生产效率和市场参与能力,从而提升收入;鼓励农业科研和技术创新,培育新品种、新技术,以提高产量和产品质量,促进农业向高端、精细化方向发展。

(二)加强农村消费市场监管力度,提升消费质量

加强农村地区消费市场监管可以有效地维护市场秩序,预防和打击不法行为,保障消费者的合法权益和消费体验,使农村居民敢消费。

从政府角度,可加强法律法规的制定与完善,制定适应农村消费市场特点的法律法规,明确消费者权益保护、产品质量安全、价格合理等方面的规定,为监管提供明确的法律依据。进一步加大对违法行为的处罚力度。定期对农村市场进行监测,确保产品质量和安全。对食品、药品等关键领域的产品加强抽检,防止不合格产品流入市场。建立健全专门的农村消费市场监管机构,配置足够的人力资源和物质支持,确保监管机构的高效运行。

从农村居民角度,加强信息公示与宣传教育。建立农村消费者权益保护信息平台,及时公布市场价格、产品质量信息以及监管结果,增加信息透明度,提高农村消费者对市场的了解和判断能力。开展消费者权益保护的宣传教育活动,增强农村居民的消费维权意识和法律意识,鼓励其积极参与监管。

从企业角度,企业应确保产品质量,建立严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,严格按照标准操作,避免不合格产品流入农村消费市场,杜绝联合垄断、哄抬物价、虚假宣传和欺诈的行为。建立完善的售后服务体系,提供退换货政策和投诉渠道,以确保农村消费者在购买后出现问题能够得到及时解决。

通过多方合作和综合手段的有机融合,才能够确保农村消费市场的健康有序发展,保障农村居民的权益与利益,进一步提升农村居民的消费水平。

(三)提速农村基础设施建设,优化消费环境

为适应消费方式从传统型消费向互联网消费的转变以及城市居民下乡消费增多的趋势,需在农村地区完善相配套的消费基础设施,以提高城乡居民在农村地区消费的便捷性和可获得性。这种转变要求重点关注物流配送基础设施和网络通信基础设施的优化和完善。

在物流配送基础设施建设方面,建议以县域为中心,制定整体的物流发展规划和政策,县政府积极引导和协调各乡镇、村庄,确定物流配送的总体布局和发展方向;以乡镇为重点,可以与企业合作,建设现代化的物流中心和配送站点,提供集中的物流服务;以村为基础,鼓励农村居民参与合作社等合作团体,共同投资建设村级物流点,以提供取货、派送等服务。除此之外,还需强化政府对于支持冷链仓储和冷链物流建设的资金投入。一方面,需要制定明确的资金支持政策,包括提供专项资金、补贴和贷款等,用于冷链仓储和物流设施的建设和维护。这些政策可以鼓励企业投资兴建冷链设施,降低其建设成本;另一方面,政府可以引导私人资本通过与政府合作的公私合作伙伴关系(PPP)模式,共同投资冷链仓储和物流设施的建设。这种模式可以分摊风险,提高资金使用效率。确保工业品下乡和农产品进城的双向流通渠道的畅通,能为农村居民带来收入增加和消费水平提升,从而实现一个良性的循环,同时还可以加强城乡经济联系,实现乡村振兴战略的有机推进,在实现农民农村共同富裕的基础上向实现全体人民共同富裕推进。

在网络通信基础设施建设方面,主要是农村地区增建光纤网络、基站等基础设施,确保网络覆盖范围扩大, 加强网络设施的维护和升级,以提高网络稳定性和性能。推出适用于农村地区的优惠套餐,或为农村居民提供免费或低成本的上网服务,降低他们使用移动数据的成本,使居民更容易访问网络购物平台。开发农村特色的数字应用,如农村电商、健康服务、教育等,以提高农村居民的数字素养和消费质量。发展智能农业服务平台,通过移动支付提供农业技术咨询、农业物资采购等服务。完善农村地区的网络通信基础设施建设,提升农村居民的消费体验、购物选择和生活质量,激发农村地区的消费活力,推动内需增长, 从而推动农村经济发展和产业升级,促进经济持续健康发展。

(四)合理调节城乡分配关系,降低消费差距

实现城乡资本、信息和市场等要素的合理配置,需要采取綜合性的战略来统筹城乡发展,减少不平衡的现象,以加速消费水平的提升。当前,需要解决的城乡分配问题集中在以下方面:

首先是解决城乡居民收入的差距:一要提高农村居民收入。通过快速发展农村产业,实现工业与农业的良性互动,同时通过推动现代农业、农村电商、农村旅游等领域的发展,创造更多的就业机会,提高农村居民的产业收益,从而缩小城乡收入差距。二要解决农民工就业问题。需确保农民工在城市融入的过程中不受歧视,获得公平的机会。建立健全农民工就业和社会保障体系,提供更多的培训和技能提升机会,从而提高农民工的职业素质和收入水平,增加其工资性收入比重。

其次是解决城乡居民社会保障的差距:一要完善农村医疗保障体系,推动基层医疗卫生服务网络建设,加强农村卫生基础设施建设,提高基层医务人员素质,能够让农村居民在就医时享受到同等的医疗服务。设立农村医疗保险制度,为农村居民提供医疗费用的合理分担和报销,有效减轻医疗负担。二要完善农村养老保险体系,建立全面、多层次的农村养老保险制度,为农村居民提供长期的养老保障,增加退休收入来源,提升消费信心,促进农村消费的提升。三要完善农业生产保险体系,减轻农村居民因自然灾害等原因造成的经济损失,保障他们的基本生活水平,从而提高其消费支出的稳定性。

(五)推进农村精神文明建设,转变消费观念

推动农村地区精神文明建设有助于推动农村居民的文化消费和服务消费增长,为消费升级提供优质的文化消费环境,进而革新消费观念,推动农村居民消费水平的升级。一是丰富农村居民精神生活。发挥农村地区资源的多功能性,发掘优秀乡土文化的产业价值,通过科学规划和资源整合,用于农业、生态旅游、绿色能源等方面。鼓励农村居民参与农村文化产业,推动传统文化与现代创新相结合,培养农村居民的创造力和创新意识,增强其精神层面的需求。二是引导农村居民形成绿色消费观念。需采取有效措施,将绿色健康、理性适度、科学文明等现代消费理念融入农民思想。通过引导,使积极消费观念逐步影响农民消费行为,进而塑造现代消费生活方式,促进农村消费向更为可持续、多元化、高质量的方向发展。此外,以综合全面的农村教育为核心,在农村地区中营造通往社会主流文化的教育通道,塑造积极健康的消费观,培养科学适度的消费行为,从而引导农村居民培育绿色消费观念。三是增强农村居民消费维权意识。加强农村消费者权益宣传教育,通过宣传栏、村级活动等途径普及消费者权益知识,了解自身的权益。建立健全消费维权机制,设立农村消费者维权咨询点,提供法律援助与咨询服务,使农村居民能够在遇到问题时得到支持。培养农村居民的自我保护意识,通过教育、法律支持和自我保护,逐步提高农村居民对消费维权的认知和积极性。

参考文献

[1] 《2021年中国休闲度假产业发展趋势报告:乡村度假率先恢复》,人民资讯,2021年5月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700920601185811179&wfr=spider&for=pc.

[2] 李延荣,杨荣,臧佳.“双循环”新发展格局下农村居民消费升级困境及解决方略.[J].农业经济,2022(04).

[3] 张凤娜,刘金波.农村消费升级背景下城乡协同发展路径研究.[J].农业经济,2022(12).

[4] 孙畅.农村消费升级背景下城乡双向商贸流通体系构建.[J].商业经济研究,2019(13).

(作者单位:郑州大学马克思主义学院)