思政教育在高等院校遥感类课程中的渗透方法研究

2023-11-22王毅龙智勇周树道胡帅项杰

王毅 龙智勇 周树道 胡帅 项杰

摘 要:人才培养是高等院校的根本任务,也是国家创新体系的重要组成部分。而高等院校的课程思政建设也是目前教育工作的重心所在。如何将课程思政有机地融入到教学中去,是目前理工类课程要着重考虑的问题。基于这个目的,该文以近年来遥感类课程的教学实践为基础,以高等院校课程思政建设指导纲要为依据,对遥感类课程思政建设进行探索,根据教学实例分析,得到一些课程思政元素有机融入遥感类课程的教学方法和教学模式,对其他类似应用学科的实际教学工作具有一定的借鉴意义。

关键词:大气;红外遥感;课程思政;教学方法;人才培养

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0190-04

Abstract: Training talents is the fundamental task of colleges and universities, and also an important part of the national innovation system. The ideological and political construction of curriculum in colleges and universities is also the focus of education work at present. How to organically integrate curriculum ideological and political education into teaching is the problem that science and technology courses should focus on at present. Based on this purpose, this paper explores the ideological and political construction of remote sensing courses on the basis of the teaching practice of remote sensing courses in recent years and the guiding outline of ideological and political construction of courses in colleges and universities. Based on the analysis of teaching examples, some teaching methods and teaching modes of organically integrating ideological and political elements of courses into remote sensing courses are obtained. It can be used as a reference for the practical teaching of other similar applied subjects.

Keywords: atmosphere; infrared remote sensing; curriculum ideology and politics; the teaching method; personnel training

基金項目:国防科技大学研究生教育教学改革研究课题(yjsy2022028);国防科技大学教学成果培育项目联合资助(无编号)

第一作者简介:王毅(1975-)女,汉族,湖南长沙人,博士,教授。研究方向为定量遥感技术。

*通信作者:项杰(1965-),男,汉族,安徽合肥人,博士,教授。研究方向为定量遥感技术。

遥感是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是在航空平台和天基平台上收集目标电磁辐射信息并进行判识的技术,是集计算机科学、信息科学、空间科学、测绘科学和地球物理科学等多学科交叉融合发展形成的新技术领域[1]。

遥感类课程是高校理工类学生的一门专业基础课程,该类课程的教学目的是传授学生掌握遥感信息接收、处理、分析和应用等相关知识,培养学生利用遥感资料分析应用能力和解决实际问题的能力。遥感类课程具有鲜明的特点,就是前沿性、系统性、交叉性和实用性。遥感类课程旨在培养学生掌握遥感类相关课程的基本知识、基本理论和基本方法,具有逻辑推理能力、空间想象能力、自学能力、综合运用所学知识及分析问题和解决问题的能力。

那么怎么样将思政元素有机融入到遥感类课程中去呢?2019年3月,习近平在主持召开学校思想政治理论课教师座谈会上强调“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”“推动思想政治理论课改革创新,要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性”[2]。由此可见,课程思政建设是思政元素与教学内容的有机融合。在遥感类课程建设过程中必须进行有效的设计,以润物细无声的方法,达到教学目的[3]。因此,在思政元素的深度和广度上深入挖掘,以红外遥感原理的内容为例,进行遥感类课程思政的设计。进行了思政设计后的教学内容不但丰富了课程内容,激发了学生学习兴趣,同时实现了对学生的德育教育。

本文对如何在遥感类课程中渗透思政教育的方法进行了初步探索,希望对同类课程有一定的借鉴意义。

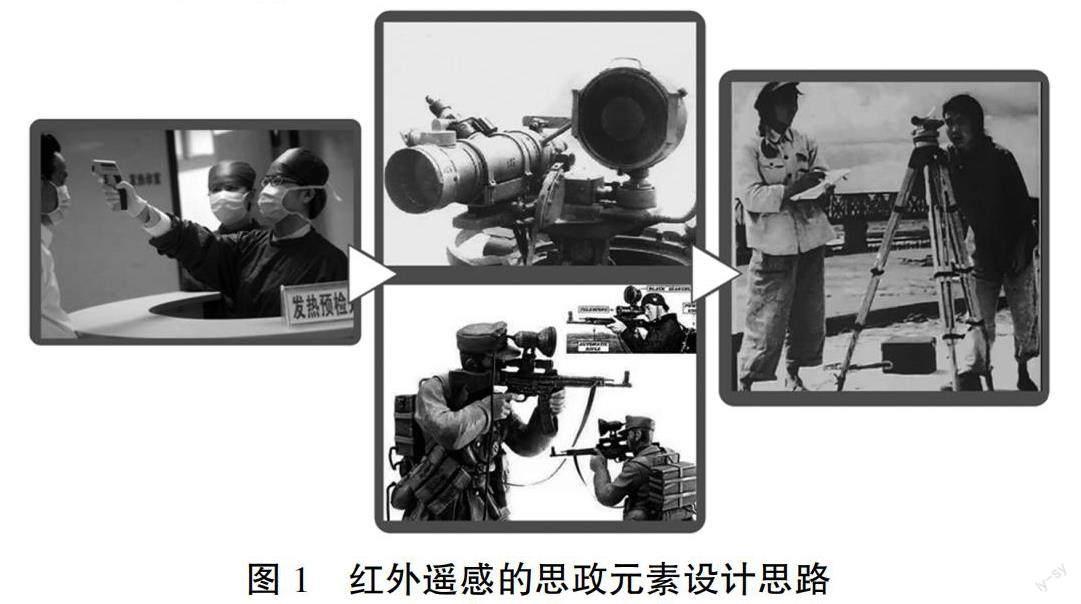

一 从广度上发掘,讲历史发展

在大气温度红外遥感这节课中,首先由红外测温的需求出发。从当前全球疫情现状引入,每日红外遥感测温进入工作场所的事实,说明对于红外测温的需求。红外遥感测温首先是从军事上开展应用的,比如红外成像仪等。与此同时,将思政元素自然引入。无论是从二战时期、抗美援朝时期,还是从全球疫情的现状,引导学员体会目前我国和平稳定发展的大环境来之不易,深刻理解富强、民主、自由的社会主义核心价值观,思政元素的插入和设计思路如图1所示。

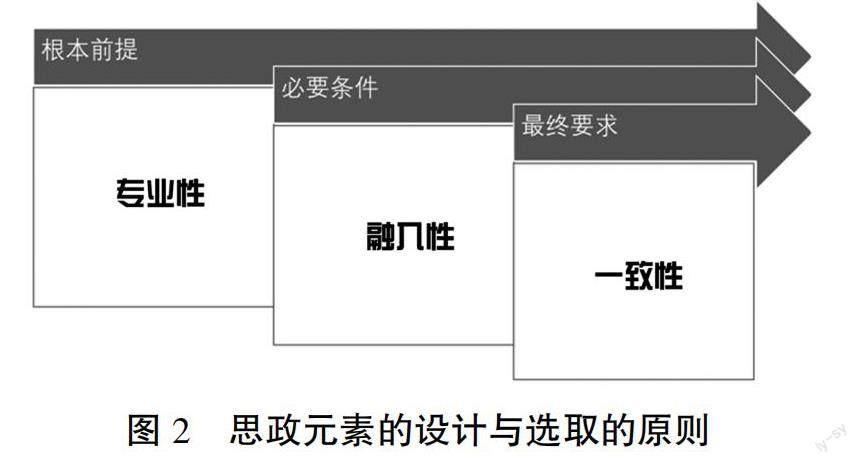

在思政元素的设计与选取上,特别需要注意把握以下几点原则(图2)。

第一,要保证思政元素的专业性。遥感类课程是以传授专业知识为根本的,必须紧密联系课程专业内容。如果所设计和选取的思政元素与所讲述内容没有直接关系,就变成了为了思政而思政,专业课就上成了一堂政治课,学生们无法获取原本的遥感专业知识,背离了专业课的初衷。因此思政元素的设计与选取必须紧贴专业方向不能背离。

第二,要保证思政元素的融入性。必须要明确,思政元素的设计与融入是为了提升专业课程内涵,而不是额外增加课堂授课内容。因此在教学设计上,必须考虑思政元素与专业内容的互融、互通、互补,力求达到将专业知识与思政元素在教学过程中有机结合起来,达到“润物细无声”的思政教学效果。

第三,要保证思政元素的一致性。在教学设计中一定要保证连续、系统地选取思政元素,只有这样才能让“润物细无声”的作用不断累积,从而达到量变到质变,从无意识到有意识,实现教书育人、立德树人的最终目的。

因此,在依据这几个原则的基础上,以卫星红外遥感这一次课的基本内容为例进行思政元素挖掘与设计。卫星红外遥感的需求则是从气象预报的需求出发。由“气象人”困惑的原因分析,每日天气预报存在预报准确度的问题,因而引入影响数值天气预报精度的3个主要关键技术点:观测、同化和模式。而这些技术需要的是大气分层的数据,即“气象人”要想报得准需要遥感探测三维温度信息。在卫星平台应用于气象探测之前,获取各层大气信息的手段之一为气球探空。这种探测手段存在着很多不足:①从站点数量来看,全球约900个站点,数量远远不够;②从站点分布来看,分布不均匀,存在陆地多海洋少,北半球多南半球少的特点;③从施放时间来看,每天2次观测,时间频次不高;④从探测高度来看,最高约20 000 m,对流层以上无法探测。由这些不足发现要想弥补探空的不足,需要引入红外遥感探测大气垂直分层信息,也即遥感探测垂直廓线的需求。这一段引入,融入了气象探测的发展历史,既分析了红外遥感的需求,也指出了红外测温的具体应用实际。在层层递进的分析过程中,不但引导学生了解分析解决气象探测问题的思路和方法,同时激发学员探知的欲望和创新的勇气。

二 从深度上发掘,讲民族自强

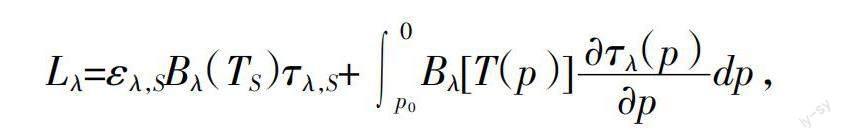

大气温度红外遥感课程的核心内容是红外遥感的数学物理模型。这部分内容原理公式非常抽象。以往在学习过程中,学生们普遍反映不好理解,存在困难很多。因此在这部分教学内容设计中,将马克思主义世界观和方法论引入到教学内容中。由已知的红外遥感方程展开分析

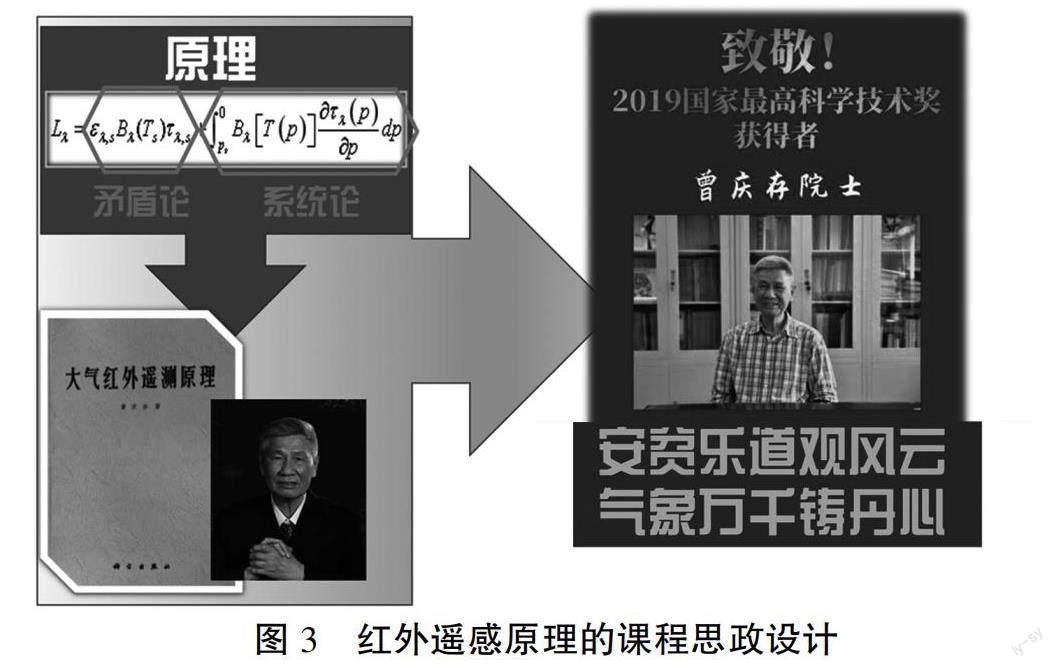

式中:公式等号左边表示卫星接收到的辐射,等号右边第一项代表地表辐射,第二项代表各层大气辐射。从基本的红外遥感方程入手,在吸收带探测,地表辐射可以忽略。因此只考虑在大气辐射部分的2项变量,普朗克函数对应的亮温、透过率及权重函数。1个方程2个变量,没有办法求解。这个时候就需要运用矛盾论和二分论的方法,层层递进,分析解决。建立权重函数与遥感信息特征的联系,由数学模型联系物理含义。在辨证思维的辅助下,从复杂的遥感方程到权重函数与大气温度对应,深入浅出的设计让学员茅塞顿开。这部分的课程思政设计如图3所示。

在完成理论内容的讲授后,继续深度挖掘。大气红外遥感理论是我国科学家曾庆存院士提出的,体现在1974年出版的《大气红外遥感原理》中。结合当时国家资源匮乏、科研条件短缺的情况,以曾院士为代表的科学家们淡泊名利、坚守初心,在国际上取得了开创性的成就。2020年曾院士获得国家科学最高奖。由此激励学生们坚守初心、投身科研、报效祖国。这一部分设计充分体现教学内容与思政教育的完美融合。

三 从温度上发掘,讲身边事

最后,回归到课程引入所提到的问题,即气象预报工作中所需要的遥感温度廓线不足的问题。思政教育元素需要引起学生的共鸣,获得其认同感,因此从身边正在进行的遥感科学研究工作出发,从其视角观察遥感资料和产品对气象预报的作用和贡献,引导其认识我国遥感科研人员在党的领导下不畏艰辛、攻坚克难,实现从无到有、从弱变强,到国际领先的过程。增强学生们对国家、对中国共产党的认同和信心,实现课程思政教育政治理论进入课堂、进入教材、武装头脑的目标。

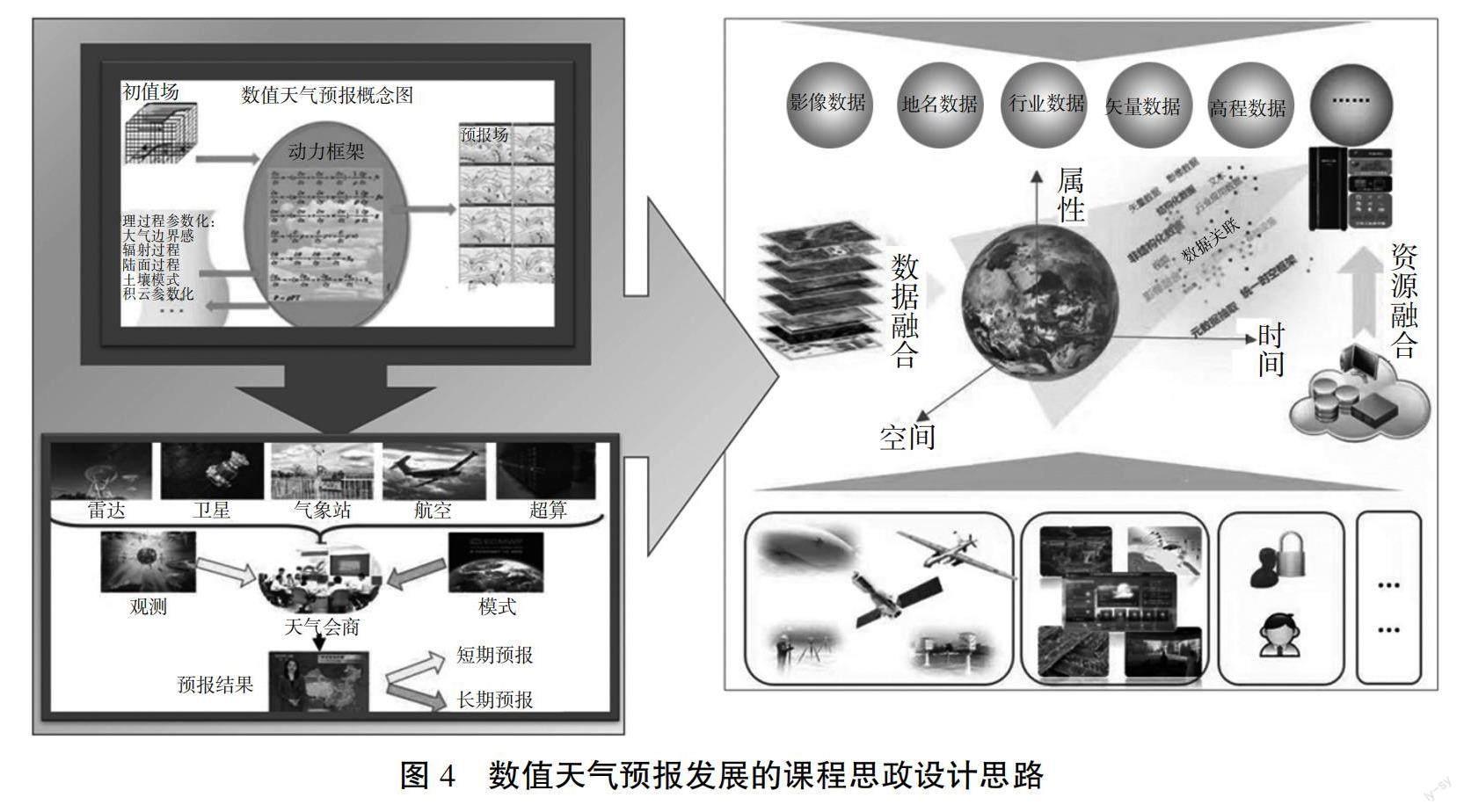

因此,针对数值预报应用现状提出立體监测网概念。并以我国高光谱卫星载荷的实际,激发学生的爱国热情。在卫星遥感载荷和数据资料产品的发展过程中,红外高光谱观测对数值天气预报技术有最重要的影响。在国外先进的高光谱红外探测仪已经得到了广泛应用的时候,我国的卫星遥感事业刚刚起步。我国第一颗人造气象卫星于1988年发射成功,而红外多光谱、高光谱探测装置则发展得更晚,这极大地限制了我国气象数值预报的发展。我国的研究学者利用国外的高分辨率红外载荷数据,进行了一系列的数值天气预报模式理论研究,实现了有效地将高光谱红外遥感信息同化到数值天气预报模式中。在我国高分五号于2018年5月9日成功发射,是我国光谱分辨率最高的卫星。我国在起步晚、受到各种条件制约的情况下,广大遥感科研工作者不畏艰险、刻苦钻研,取得了巨大的成就。2020年我国自主研发的星载高分辨率红外高光谱相机波段覆盖3.0~12.5 μm,有超过200个通道,空间分辨率30 m,探测灵敏度0.15 K,设计指标和参数属于国际领先。目前我国用于数值天气预报模式的红外高光谱数据的通道选择方法世界领先,最终服务于数值天气预报系统性能的改进,并得到了全世界的认可。用广大遥感科研工作者的精神,激发学生身为气象海洋研究方向的职业荣誉感和责任感。具体的课程思政设计思路如图4所示。

四 结束语

近年来,高等院校围绕着课程思政建设的需求,对专业课程的教学提出了更高的要求。专业教育如何融合思政教育是今后教学实践和教学创新的重要内容。遥感类课程是目前很多相关专业的核心类课程,如测绘学、地质、气象、海洋和交通运输等,主要培养学生的遥感科学与技术基础。如何在这样的专业课程中实现专业人才的培养和立德树人教育是中国特色社会主义大小教育的新挑战。本文在具体教学实践过程中,立足于专业课的实际特点,在广度、深度、温度上深入挖掘思政元素,并与教学内容有机融合,达到如盐化水的效果,力求达到专业课程与思政教育的有机结合、协同互补。

在实际教学过程中,课程思政取得了较好的教学效果。这里有几点教学经验与读者分享。首先,要在平时大量收集课程思政素材。大量的素材和案例才能系统地支撑专业课程教学全过程,才能丰富教学内容,提升课程教学内涵。其次,要以专业知识传授为主题。思政教育不能喧宾夺主。一切教学内容的安排,教学环节、教学模式的设计都是以专业知识的教学目标为前提,而不是要增加新的教学内容。再次,思政元素一定要紧贴国际形式和国际前沿。课程思政不仅不能偏离专业教学的根本,更不能偏离国际安全形式和我国国情。在遥感发展中融入当前的国际军事化发展、国防安全、国际时事等可以激发学员的科技强国热情和职业自信心,但是如果思政元素缺乏时效性,教学效果就会大打折扣。最后,课程思政设计一定要经得起实践的检验。实践是检验真理的唯一标准,因此在课程结束后及时收集学生的反馈意见,调研教学效果,并进行教学反思,是提升教学水平的根本途径。另外,教学团队的成员除了必须具备专业课教师所具备的专业知识、工作经验和科研创新能力等外,必须提高政治理论水平,采取适当方式进行政治理论培训,力求能够实现用高水平的政治理论思想武装头脑。以上内容就是我们在遥感类课程中开展思想教育的收获和体会。

经过课程思政设计不但激发了学生的学习兴趣,达到立德树人的目标,也促进了学员的综合能力培养。因此,本文的教学实践是适应于遥感类课程思政建设的教学需求的,对其他应用类学科的实际教学工作也具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1] 陈渭民.卫星气象学[M].气象出版社,2005,9.

[2] 习近平:用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-03-19.

[3] 杨立星,李玉霞.高等学校课程思政建设探索与实践——以大学数学为例[J].黑龙江科学,2022,13(3):72-73.