高校教师付出-回报失衡与工作倦怠的关系研究:有调节的中介模型

2023-11-22徐亚萍

摘 要:探讨高校老师的付出-回报失衡与工作倦怠的关系,以及其间工作意义感的中介作用和君子人格的调节作用。采用方便抽样的方法,通过付出-回报失衡量表、工作意义感问卷、君子人格量表和工作倦怠量表对523名高校教师进行了测量。结果显示,付出-回报失衡与工作倦怠呈显著正相关;工作意义感在付出回报-失衡与工作倦怠之间发挥着中介作用;君子人格调节着付出-回报失衡与工作意义感的关系。因此,付出-回报失衡会降低高校教师的工作意义感并由此影响工作倦怠,而君子人格可以缓冲付出-回报失衡对高校教师工作意义感的消极影响。

关键词:付出-回报失衡;工作意义感;君子人格;工作倦怠;高校教师

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0141-05

Abstract: To explore the relationship between effort-reward imbalance and job burnout, as well as the mediating role of work meaningfulness and the moderating effect of gentleman personality. By using a convenience sampling method, a total of 523 participants were measured by the effort-reward imbalance scale, work meaningfulness scale, gentleman personality scale, and job burnout scale. Results: Effort-reward imbalance was positively associated with job burnout. Work meaningfulness mediated the effect of effort-reward imbalance on job burnout. Gentleman personality moderated the relationship between effort-reward imbalance and work meaningfulness. For college teachers with low level of gentleman personality, effort-reward imbalance had a more significant effect on work meaningfulness. Conclusion: Effort-reward imbalance decreased of college teachers, thus increased job burnout, and gentleman personality can buffer the negative effect of effort-reward imbalance on work meaningfulness.

Keywords: effort-reward imbalance; work meaningfulness; gentleman personality; job burnout; teachers in universities and colleges

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“高校教师职业道德失范的心理机制与提升方案研究”(18YJC710081)

作者简介:徐亚萍(1982-),女,汉族,浙江绍兴人,博士研究生,副教授。研究方向为教师教育管理。

工作中的付出-回报失衡(effort-reward imbalance, ERI)反映了个体自我感知的付出(如时间、精力和情感)低于预期相应回报的感知,被视为社会交换失败的典型现象[1]。付出-回报失衡会让人们否定自己,破坏人们的“内稳态”,诱发人们对未来的无望感,从而引发愤怒、抑郁等消极情绪和持续性的压力反应[2]。在工作中,付出-回报失衡降低了人们的工作满意度,提高离职倾向,导致工作倦怠并影响身心健康[3]。国内外研究表明,付出-回报失衡在服务性行业人群如护士、中小学和幼儿教师、公务员中较为常见[4-6],这类群体在工作中往往需要付出更多的情感和精力,却难以获得足够的回报,面临着较为严重的心理冲突和失衡。考虑到高校教师的受教育年限长、工作强度较高,对工作回报有着更高的期望,且在工作中需要付出较高情感,更有可能产生付出-回报失衡的感受,从而产生工作倦怠。因此,本研究假定,付出-回报失衡与高校教师工作倦怠呈显著正相关。

付出-回報失衡可能负向影响高校教师的工作意义感,从而引发工作倦怠风险。工作意义感指个体对当前工作的意义、价值以及是否值得为之努力的感受与评价[7]。社会交换理论提出,社会交换要遵循互惠平等原则。人们在工作当中通过对自己付出的努力和所得回报的价值的权衡来感知工作对自己的意义[8],而付出-回报失衡作为社会交换失败的体现,容易导致个体丧失工作意义感。人-岗匹配被认为是工作意义的重要来源[9]。付出-回报失衡会让教师怀疑自己的能力是否足以匹配当前的工作,从而削弱他们从教师工作中所获得的意义感。对于教师来说,缺乏对工作意义的体验使得他们难以从工作中获得成就感,丧失对工作的热情,从而遭遇工作倦怠。因此,本研究假定,工作意义感在付出-回报失衡与工作倦怠之间发挥着中介作用。

付出-回报失衡模型认为,付出-回报失衡引发工作压力的作用机制不仅源于组织情境,也有赖于个体特质[10]。本研究考察了一种深刻反映我国传统文化心理特征的人格特质——君子人格(Junzi personality)在付出-回报失衡与工作倦怠关系中的作用。君子人格是儒家理想的道德人格[11],仁、义、礼、智、信构成了君子人格的基本结构,其中“仁”居价值体系中的首位[12]。对仁的解释,孔子回答“爱人”,孟子说“仁者爱人”,韩愈提出“博爱之谓仁”,这些思想都把教育人、帮助人实现自我完善当作“仁”的应有之义。在这个意义上,教师从事教书育人和实现立德树人,是君子的自有价值之义。根据自我决定理论,人们所从事的工作与自我概念相匹配时个体体验到更高的工作意义感[13]。这意味着,与君子人格较低的教师相比,在遭遇付出与回报失衡时君子人格较高的教师因其君子信念而保持工作意义感。此外,持有君子人格的个体在遇到挫折时反求诸己,而非怨天尤人。《左传》中提出“修己而不责人,则免于难”,《论语》中也指出“躬自厚而薄责于仁,则远怨矣”。这意味着,与那些低君子人格的教师相比,高君子人格的教师对从事教育的工作意义保持清醒自觉,不容易受到薪酬晋升公平或人际关系等外在因素的影响。由此,本研究假定,君子人格在付出-回报失衡和工作意义感之间发挥着调节作用,付出-回报失衡对工作意义感的消极影响主要体现在低君子人格的高校教师中。

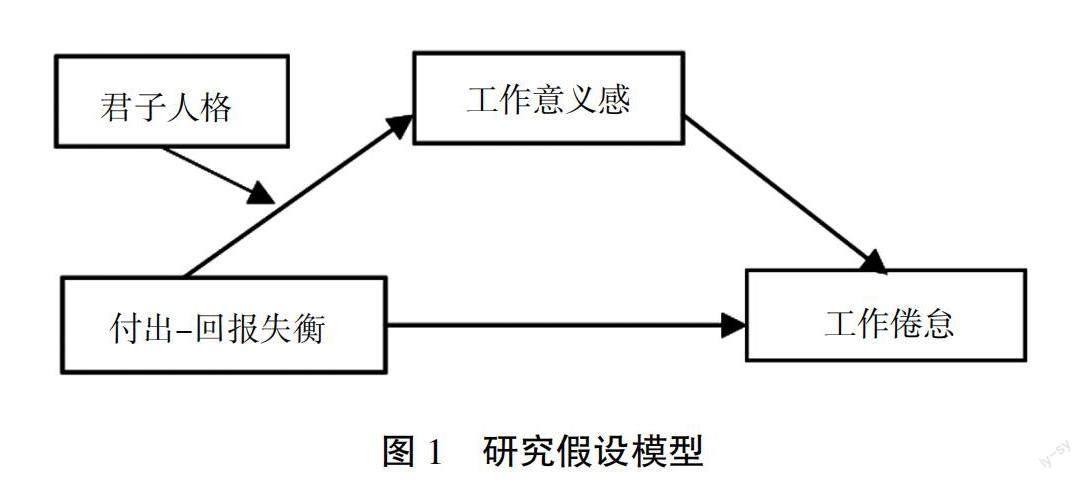

综上,本研究拟构建一种被调节的中介模型,假定工作意义感在高校教师付出-回报失衡与工作倦怠之间发挥中介作用,而君子人格在付出-回报失衡和工作意义感之间发挥调节作用(图1)。

一 研究对象与方法

(一) 研究對象

采用方便抽样的方法,在我国东部地区五所普通高校发放问卷562份,删除漏填、乱填的问卷39份,获得有效问卷523份,有效回收率为93.06%。被试中男性253名,女性270名;未婚124人,已婚399人;30岁以内162人,31~40岁262人,41岁以上99人;讲师及以下职称97人,副教授364人,教授62人;本科及以下学历42人,硕士研究生302人,博士研究生179人。被试均未获得报酬。

(二) 方法

1 付出-回报失衡

采用李秀央等[14]修订的付出-回报失衡量表。共17个条目,采用Likert 5点计分。以“付出回报比”判断付出-回报失衡状况,付出回报比=付出总分/(回报总分×6/11),如果付出回报比小于1表明不存在失衡,付出回报比大于1表明付出与回报失衡,比值越大则失衡程度越高。在本研究中,本量表的内部一致性系数为0.89。

2 工作意义感

采用 Steger 等[15]编制工作意义问卷。共10个条目,采用5级计分,其中0=表示完全不同意,4=完全同意,得分越高个体的工作意义感越高。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.89。

3 君子人格

采用葛枭语等[11]编制的君子人格量表。共30个条目,采用Likert 7点计分,得分越高说明个体倾向于君子人格。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.84。

4 工作倦怠

采用李超平等[16]修订的工作倦怠量表。共15个条目,采用7点计分,得分越高表示倦怠感越强。在本研究中,本量表的内部一致性系数为0.87。

(三) 数据分析

采用SPSS 25.0进行数据整理,采用Harman单因素法[17]分析对数据进行共同方法偏差检验,采用Pearson相关分析法进行相关分析,采用PROCESS宏程序的模型4进行中介效应分析,模型8进行有调节的中介效应分析。

二 结果

(一) 共同方法偏差检验

采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验分析,未旋转时特征根大于1的因子有13个,且解释变异率最高的因子解释变异量为23.46%,小于临界标准40%,可认为本研究不存在明显的共同方法偏差。

(二) 描述性分析和零阶相关分析

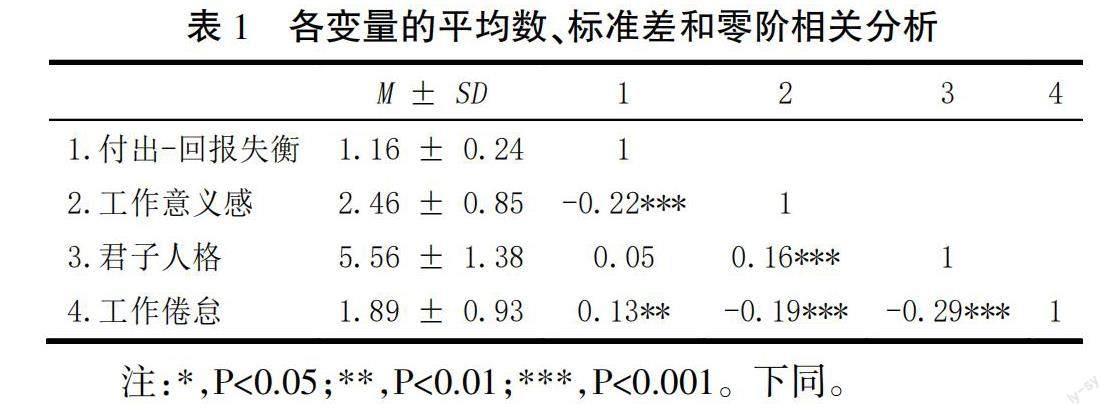

研究发现(表1),在523名被试中付出回报比大于1(即付出-回报失衡)的被试有184人,占比35.18%。付出-回报失衡与工作意义感呈显著负相关,与工作倦怠呈显著正相关;工作意义感和君子人格呈显著正相关,且与工作倦怠均呈显著负相关。

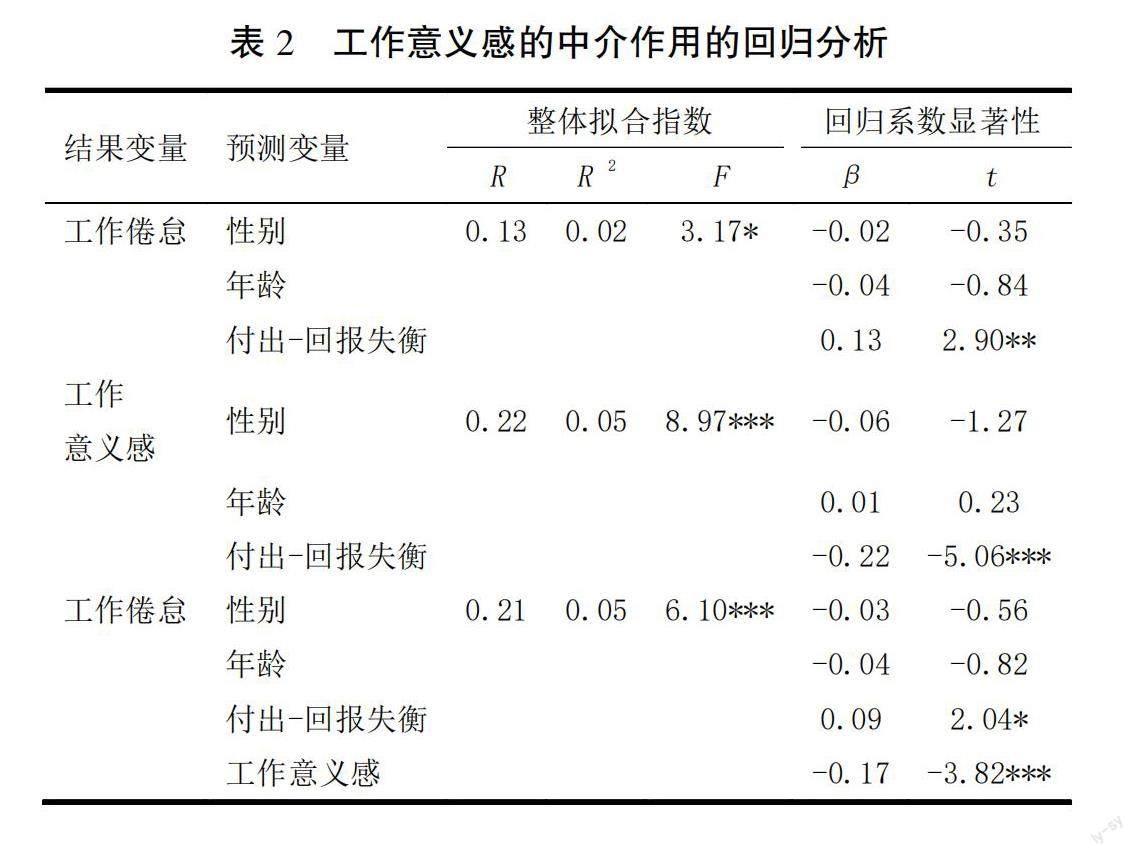

(三) 工作意义感的中介作用分析

中介分析发现(表2),付出-回报失衡显著负向预测工作意义感,正向预测工作倦怠;当将工作意义感纳入方程后,工作意义感负向预测工作倦怠,且付出-回报失衡对工作倦怠的预测作用下降由0.13下降为0.09,表明工作意义感在付出-回报失衡与工作倦怠之间发挥着部分中介作用。偏差校正的Bootstrap检验(5 000次抽样)表明,工作意义感的间接效应值为0.14,95%CI为[0.05,0.26],不包含0,表明工作意义感的中介效应显著,中介效应占总效应(0.48)的29.17%。

(四) 有调节的中介效应检验

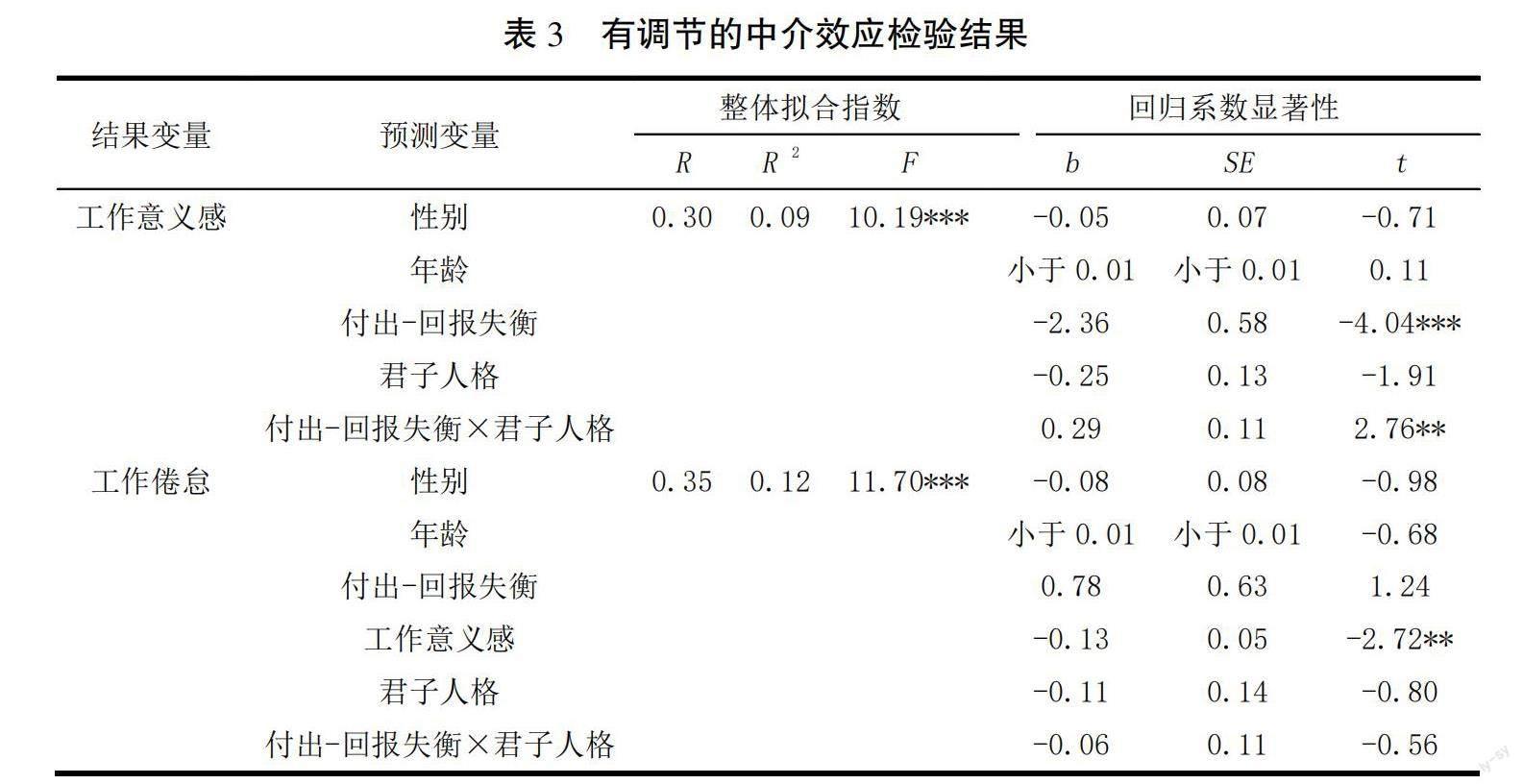

采用PROCESS(model 8)进行有调节的中介效应分析发现(表3),在控制了性别、年龄后,付出-回报失衡能够显著预测工作意义感,且付出-回报失衡与君子人格的交互项对工作意义感的预测效应显著,但对工作倦怠的预测效应不显著,表明君子人格对付出-回报失衡→工作意义感→工作倦怠这一中介路径的前半段起调节作用。

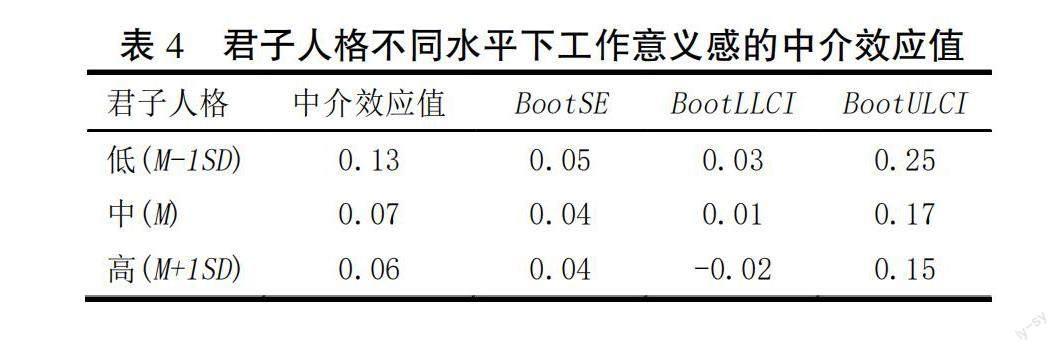

对工作意义感在不同君子人格水平下的中介作用大小进行分析表明(表4),当教师的君子人格较低和处于均值时,付出-回报失衡通过工作意义感影响工作倦怠的间接效应显著,但当君子人格较高时工作意义感的间接效应不再显著,表明被调节的中介成立。

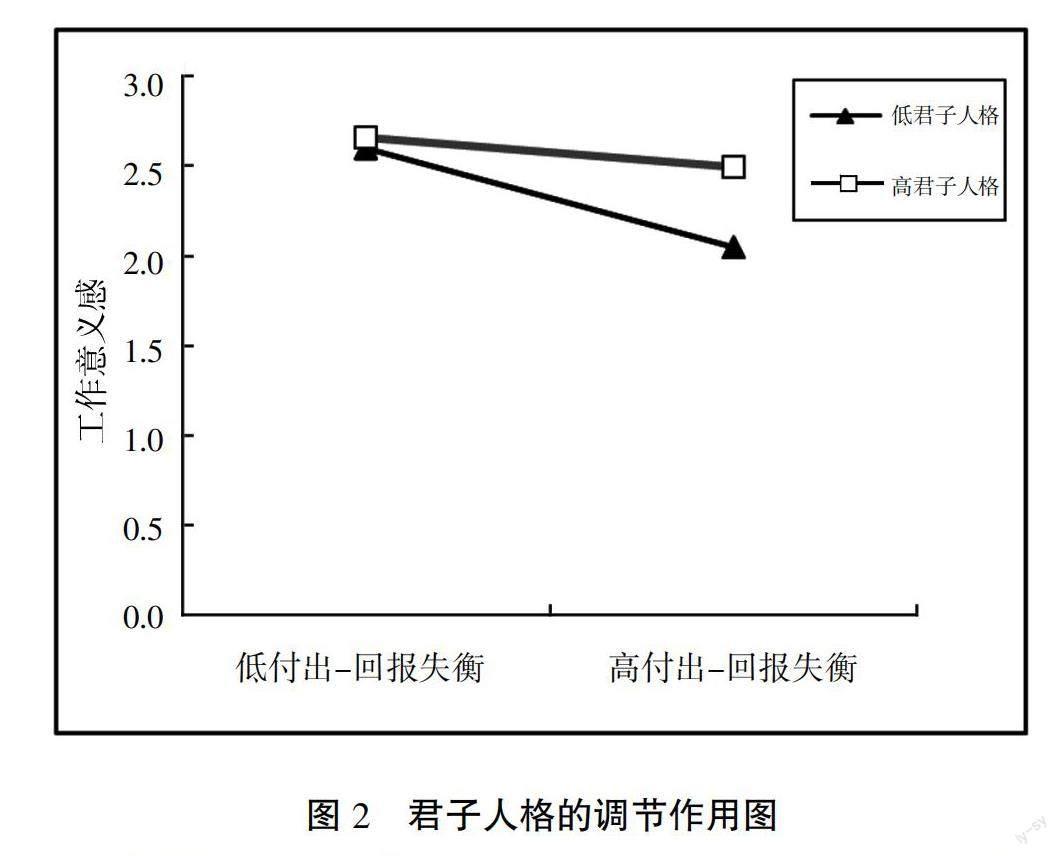

通过简单斜率检验(图2)以更清楚揭示君子人格对付出-回报失衡与工作意义感之间的调节作用。付出-回报失衡对高君子人格教师的工作意义感的预测效应不显著(β=-0.10,t=-1.54,P>0.05),但能够显著负向预测低君子人格教师的工作意义感(β=-0.32,t=-5.89,P<0.001),表明君子人格缓冲了付出-回报失衡对教师工作意义感的消极影响。

三 讨论

在本研究中,35.18%的高校教师觉得自己的付出和回报存在失衡,对此可能存在付出和回报两方面的原因。从付出角度来看,随着高校大力追求高质量发展,在不断提高对教师的教学和科研要求[18],同时科技发展也对教师提出了新的要求,高校教师需要及时追踪最新前沿理论与技术进展,这些都需要教师投入更多的时间和精力,由此提高了付出感。此外,科技发展和社会转型也推动了人们对高校教师教育教学的更高要求,越多越多的教师采用MOOC、微课等新媒介进行线上线下混合式教学。进行教学模式创新需要教师重构以前的课程教学体系,无形中也增加了教师的付出感。但从回报方面来讲,与增加的付出感相比,教师对工作回报的感知可能并没有相应提高。付出-回报失衡模型提出,回报包括经济报酬、自尊、职业机会和工作安全感4个因素[5]。在经济报酬方面,高校教师的受教育程度与收入是不相匹配的,与受教育水平相当的职业人群相比收入却相对较低。在自尊方面,伴随着社会转型,高校教师的社会声誉和社会地位也趋于平常,教师难以向从前那样从自尊方面获得回报感。在职业机会方面,高校教师是相对封闭的行业,从业要求高,职业机会相对较低。在工作安全感方面,随着高校聘任制度的改革不断深入,年轻教师在新入职时一般会要求在聘期内完成一定的项目、论文任务,否则可能会面临解聘的风险。这四方面因素相互叠加,可能降低了教师从工作中体验到的回报感。

本研究发现,付出-回报失衡与高校教师的工作倦怠呈显著正相关,这支持了已有研究发现,揭示了付出-回报失衡是高校教师工作倦怠的潜在风险因素。付出-回报失衡模型认为,个体的健康和幸福有赖于能否通过社会角色进行成功的社会交换与互惠,当个体的付出与回报之间缺乏互惠则产生情绪困恼和压力应激反应[6]。遭受付出-回报失衡的教师可能觉得高校与自己之间并没有形成积极的社会交换与互惠,从而产生组织不公平、不合理的感受,长此以往则容易工作倦怠[19]。

在本研究中,工作意义感在付出-回报失衡与工作倦怠间的关系中发挥着中介作用。现有的付出-回报失衡研究或多或少忽略了对其作用机制的深入探讨,从而限制了我们对付出-回报失衡如何发挥作用的了解,本研究揭示了工作意义感在付出-回报失衡和工作倦怠间的中介作用。付出-回报失衡降低了高校教师从工作中得到的认可和尊重,由此削弱了自我价值感,使之难以从工作中构建与发展出工作的意义。研究表明,工作意义感对个体的工作态度和工作行为的影响远远高于其他工作特征,如薪酬、奖励、晋升等[20]。因此,本研究从工作意义感出发揭示了付出-回报失衡与工作倦怠的关系,深化了我们对付出-回报失衡的作用机制的理解,还促进了对工作压力与工作倦怠关系的机制探讨。

研究还发现,君子人格缓冲了付出-回报失衡对工作倦怠的消极影响,这个影响是通过调节付出-回报失衡对工作意义感的作用而实现的。秉持君子人格的教师之所以表现出对付出-回报失衡消极后果的缓冲效应,可能原因在于,高君子人格的教师坚持工作对自己的终极价值,坚守仁者爱人、喻义怀德[11],将立德树人作为自身使命和担当,从工作本身探究和寻求意义,这使得他们不易受到外部得失的困扰。同时,君子人格的教师在处理自我和外界关系时善于维持内心和谐,秉持有所不为、持己无争[11],即使遇到不利环境,也能通过克己自制,较好地调节个人与不利环境的关系,发挥自我效能面对问题和解决问题,由此维持较高水平的工作意义感。总体而言,本研究以高校教师为对象揭示了君子人格与工作倦怠的负向关系,支持了扎根本土文化的积极人格在促进个体身心健康中的正向作用。

参考文献:

[1] SIEGRIST J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions[J]. Journal of Occupational Health Psychology,1996,1(1):27-41.

[2] 蒋苾菁,张雯.付出-回报失衡与工作倦怠的关系[J].中国心理卫生杂志,2011,25(1):74-75.

[3] GRIEP H, ROTENBERG L, CHOR D, et al. Beyond simple approaches to studying the association between work characteristics and absenteeism: Combining the DCS and ERI models[J]. Work & Stress, 2010,24(2):179-195.

[4] 陈天喜,沈红五,崔秋霞,等.急诊科女性护士付出获得不平衡预测模型的研究[J].护理与康复,2019,18(2):10-14.

[5] 杨睿娟,游旭群.对付出-回报失衡理论的推进-基于经济报酬对教师心理健康的影响[J].心理学报,2017,49(9):1184-1194.

[6] 方燕玉,齐星亮,季爽,等.新三元付出-回报失衡模型框架下护士的付出、回报和过度投入与工作倦怠的关系[J].心理科学,2018,41(2):41-46.

[7] 宋萌,黄忠锦,胡鹤颜,等.工作意义感的研究述评与未来展望[J].中国人力资源开发,2018,35(9):85-96.

[8] 李方圆,周小虎,姜诗尧.上级发展性反馈对新员工工作意义感的影响[J].华东经济管理,2022,36(7):107-117.

[9] 赵斌,朱朋,李新建.新生代农民工工作幸福感研究:个人-组织多重匹配的分析视角[J].华东经济管理,2014,28(8):124-130.

[10] 张曼婷,梁伟廷,王玮,等.付出-回报失衡模型:发展与应用[J].心理研究,2023,16(3):204-215.

[11] 葛枭语,李小明,侯玉波.孔子思想中的君子人格:心理学测量的探索[J].心理学报,2021,53(12):1321-1334.

[12] 陈来.中华文明的核心价值[M].北京:三联书店,2015:12.

[13] ALLAN B A. Task significance and meaningful work: A longitudinal study[J]. Journal of Vocational Behavior, 2017,102(1):174-182.

[14] 李秀央,郭永松,张扬.付出-获得不平衡量表中文版的信度和效度[J].中华流行病学杂志,2006,27(1):25-28.

[15] STEGER M F, DIK B J, DUFFY R D. Measuring meaningful work: the work and meaning inventory(WAMI)[J]. Journal of Career Assessment, 2012,20(3):322-337.

[16] 李超平,时勘.分配公平与程序公平对工作倦怠的影响[J].心理学报,2003,48(5):677-684.

[17] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的統计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[18] 星舟,孟婷婷,楼历月,等.高校青年教师心理健康现状调查研究——以浙江省25所高校为例[J].教育评论,2015(11):114-117.

[19] 李莉.高校英语教师工作倦怠与组织工作的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2015,23(5):695-698.

[20] BAILEY C, MADDEN A. What makes work meaningful or meaningless[J]. MIT Sloan Management Review, 2016,57(4):53-61.