地方应用型高校智能制造专业人才培养研究

2023-11-21吕宵宵张志萍

吕宵宵 孙 进 张志萍

1.扬州大学广陵学院 江苏扬州 225009;2.扬州大学机械工程学院 江苏扬州 225009

随着科学技术的不断发展,人工智能技术不断完备,各种智能化应用将广泛出现在日常社会生产与活动中。为抢占未来竞争制高点,主动把握新一轮工业与技术革命的发展机遇,储备该行业的人才资源,各国把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系[1]。美国机械工程师协会调研未来20年内机械工程师最需要的知识和技能:交流、基础工程理论、无损检测技术、能源、纳米科技、计算机辅助设计、有限元分析、计算流体力学、三维建模软件、运动分析与仿真、计算机编程与应用、工程计算软件、数据分析、经济与商业、生产质量管理规范、项目管理、六西格玛、生命周期分析、ISO认证、工程代号与标准、核设施的质量保证要求及虚拟现实[2]。德国联邦教育与研究部提出持续职业发展,注重教育与工业的同步衔接[6]。英国计划在短时间内成立先进制造、数字化、创意产业等多个专业领域的国家学院,制定与各种类型企业的对接机制,加强相关行业的人才培养[3]。

在《中国制造2025》规划中,强调要推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向[4]。新工科教育是一场人才供给侧改革,是高等工科教育改革创新对产业发展新要求的响应,是全方位的人才培养模式改革。基于新工科建设的推进,国内高校初步进行了以信息化与工业化深度融合为主线、产业结构调整升级为导向、智能制造为落脚点的专业人才培养模式的探索和课程体系的重构。天津大学以“未来智能机器与系统”平台为支撑,基于专业群设置专业课程体系模块组,突出“通”与“融”和“6新”[5]。哈尔滨工业大学根据企业反馈和用户需求,重构课程体系,形成了以高端智能装备为对象,以“设计—制造—测控—管理”为主线的机械类系列课程群[6]。华东理工大学机械工程专业通过与爱尔兰院校课程体系的对比,剔除了综合教育课程,增强了控制与自动化、热流学应用、生产与过程管理、质量与项目等管理(工程代号与标准)、先进工程材料(生物、纳米材料、聚合物等)、先进制造技术(3D打印)、工业网络技术、有限元分析与应用、智能传感、项目报告与交流等多学科方面的知识和技能[7]。

一、智造业转型背景下人才需求变化

(1)制造业转型与区域产业结构调整升级需要智能制造专业的人才支撑。目前,制造业人才培养与企业实际需求脱节,产教融合不够深入、工程教育实践环节薄弱,学校和培训机构基础能力建设滞后。国务院提出深化产教融合,构建教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局,建立完善需求导向的人才培养模式[8]。

(2)人才需求从“制造型”向“智造型”转变。“智造型”人才超越了传统的科学家、工程师、高级技师的边界与内涵,是适应智能制造需求的新型人才,是适应信息技术与制造技术深度融合的交叉复合型人才,对其知识、素质、能力的培养,不同于传统制造人才的模式。

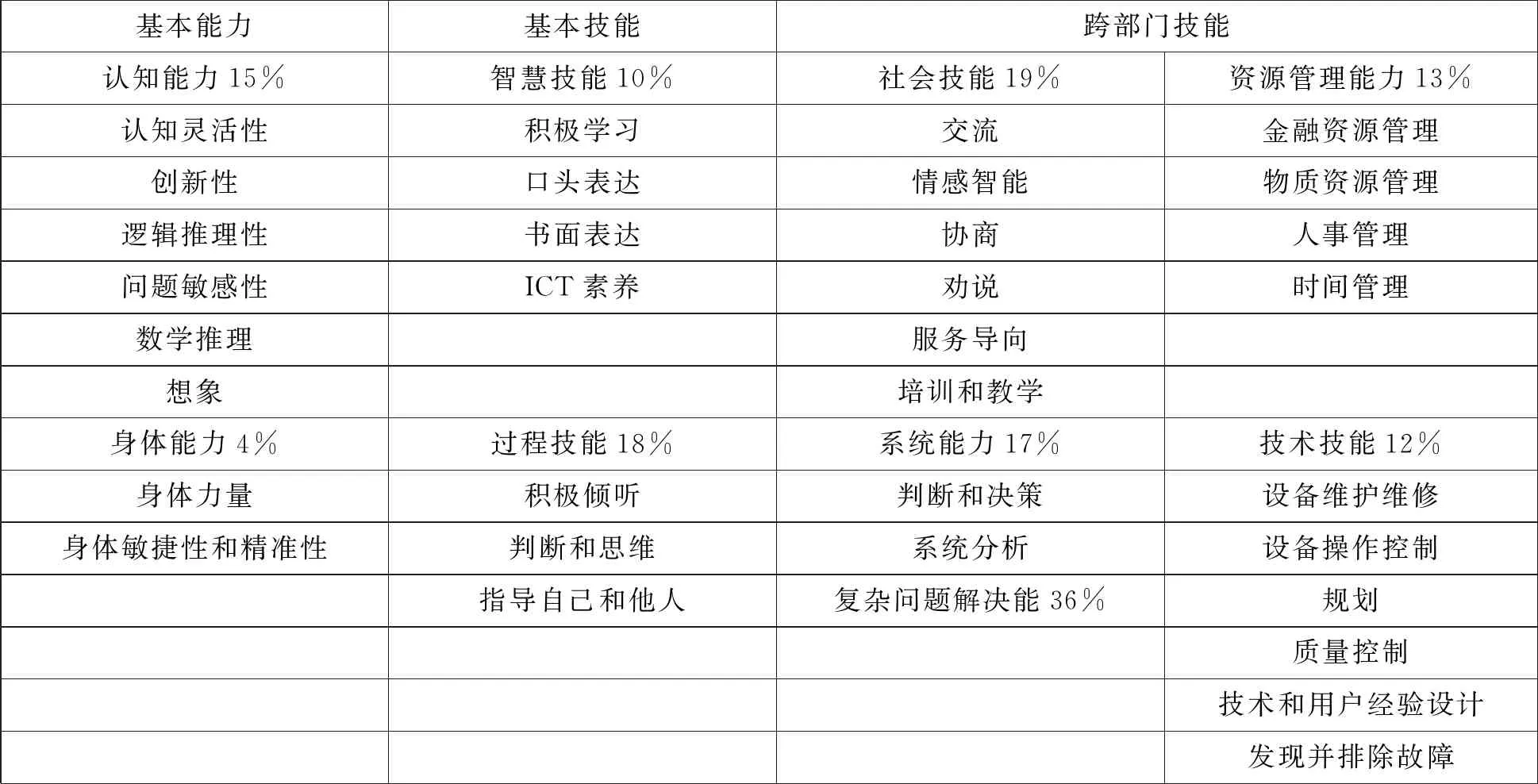

(3)在2019年的世界经济论坛研究报告中表述了2015—2020年对智能制造专业人才应具备的9大核心能力,基于智能制造的技术特点2020年根据其重要程度又有了进一步划分。通过下表可以看出解决复杂问题的能力占比最多,高达36%,这也表明当今制造业的整个生态需要有不同类型的人才与之匹配,同时对具备数字化技能的复合型人才提出更高要求。

2020年制造业工作核心能力模型表[9]

二、智造专业人才培养现状

由于新一代信息技术的不断突破,人工智能技术在日常生产领域的深度融合,目前的制造业正处于飞速变革之中,其生产模式的集成化、生产技术智能化、智能制造系统化,都在为进一步智慧化做铺垫,而国内普通高等院校的人才培养,呈现出专业与就业匹配度不断下降的特点。

(一)人才培养模式处于初步探索阶段

一直以来,高等院校对人才的培养专注在高级的专业性人才上,这在工业发展初期来看是必要的,但是在当前产业转型升级,人工智能深度融合的时代,对单一的专业性人才的需求不断变小。基于目前的课程体系,高校要实现培养目标中具有解决复杂工程问题能力的人才是具有极大挑战的。到目前为止,普通本科院校开设这一专业的学生还没毕业,其人才培养方案是否符合行业发展,人才培养质量是否得到行业认可,对学生知识、素质、能力的培养与真正实际的行业发展需求有多少差距,具体表现在哪方面等问题还没有能很好地去进行认证,然而行业发展已经出现和四年前很不一样的变化。因此,如何做好高校人才培养与行业发展需求的紧密结合,不同的高校都在探索新的路径。

(二)专业壁垒难打破

对于本就是针对新产业而设计的学科,是否一定要遵从学科的专业体系划分,如何改变现有的学科体系限制也是目前很多高校在探索的部分。就大部分高校公布的人才培养方案分析可见,对于智能制造专业而言,其课程体系就是在机械大专业的课程基础上添加了计算机、电子信息类专业的一部分技能型比较强的课程。简单的课程叠加只是加重了学习任务和教师授课任务,并不能提高学生解决复杂工程问题的能力,实现开设智能制造这类专业的主要诉求。

从教师角度来看,目前高校中的每一位教师从进校就被归属到某个专业某个学科。当一个大学教师被这样过分“专业化”后,学校的跨学科水平、教师的跨学科水平一定是低的,也无法保证通识教育的高水平开展,更遑论培养出来的人才具有跨学科的知识结构。

(三)课程内容滞后

通过调研部分普通高校的智造专业课程设置发现,部分课程内容没有根据行业发展情况进行迭代,有些专业课程则是对智能制造专业的针对性不强。生产实习作为智造专业系统性的现场实习环节,对同学们认识智能制造系统,人工智能与产业生产深度融合具有极大的具象化意义,但是目前学生能去进行实习的企业非常有限。行业发展的先进科技成果,已深度使用的人工智能技术、学科前沿的理论创新都没有被广泛地普及到本专业的学习实践当中。这与智能制造专业人才能力与素养的培养是不相匹配的。

(四)学生个性化培养的挑战

高校发展都有自己的定位,不同院校的差异化发展为社会培养了不同的人才。对于学生也一样,每位学生的个体差异本来就存在,充分激发学生的自主学习能力,发挥学生内在的创造力,通过兴趣的培养,增强学生独立思考、迁移探索知识的能力。想要达成这一目标,需要对人才培养、课程体系做更有效的改变。

三、智能制造人才培养建设具体措施

通过调查,已开设智能制造专业高等院校的课程设置体系,立足本院实际情况,探索了以提高实践能力。面向一线实际生产需求的任务式、项目化培养模式,突出课程群的模块化及交叉学科课程设置,将对学生工程实践能力的培养以项目化的形式贯穿在整个培养过程中。

(一)基于先能力后知识,构建项目式人才培养模式

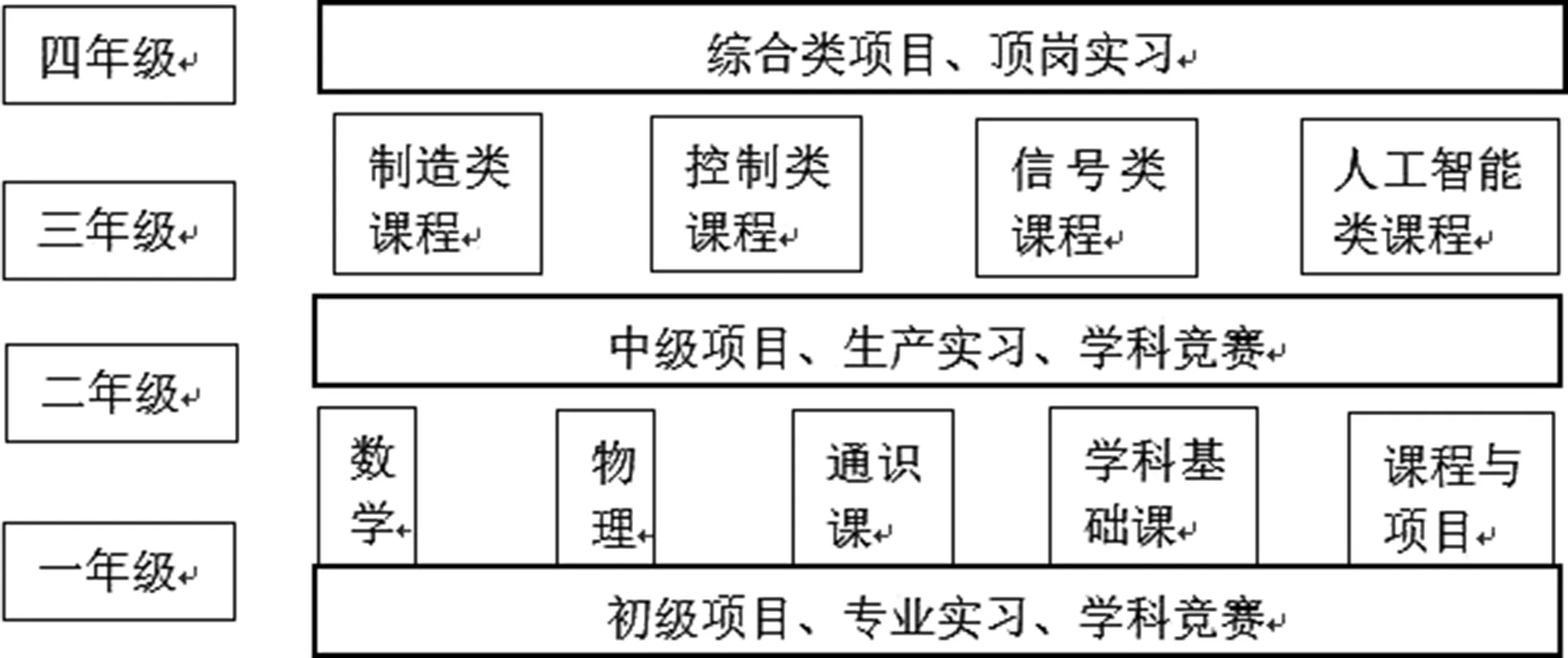

所谓的项目式人才培养,更注重的是学生通过项目来认识学科,发现自己能力的不足,提高自己对专业的兴趣,从而激发学生强烈的学习欲望。每个年级的课程在设定学科基础类课程的基础上,设置一些灵活替换类的相关项目型课程。例如,大一结合制图比赛做设计类项目训练,从而替换制图软件类课程学习的学分。大二、大三年级通过中级项目的训练,引导学生寻找自己感兴趣的专业方向。大四的课程分模块,例如分顶岗实训、新能源课程模块、虚拟制造模块、AI机器视觉模块等,由学生在大三下学期自主选择。

课程调整结构模型图

(二)紧密对接产业链,构建联合培养模式

通过调查和与相关企业的对接,对于本科生而言,目前本地发展产业链与创新链中的关键技术与核心需求,主要集中在先进设备的调试与维护、kukaABB等机器人的运维、新能源工艺的研发、产线升级等方面,部分企业用人需求较大但没有足够的人力资源。针对这一现象,我们和部分企业探索了协同育人的发展模式。(1)将企业的一些日常项目与项目式课程结合,提前给学生训练不同企业的生产项目,让学生在学习的同时了解不同企业的生产内容。(2)在构造模块化课程群时,将相关实习基地的企业资源纳入其中,联同企业开发相关课程,比如在新能源课程模块中纳入某光伏企业的相关生产与工艺发展情况,某新能源车企目前的技术发展情况。(3)设置交叉课程,将工业化与信息化的深度融合在课程体系调整中进行优化,在统一大类核心课程的基础上,缩短方向类课程与技术更新之间的差距。

(三)打破专业限制,建立多学科交叉的教师培养平台

围绕智能制造这一专业,联通机械、通信电信、微电子、计科软件的教师共同进行智能互联的培训,综合类项目课程由不同专业的教师共同协作进行搭建。这就需要先提高教师前沿技术领域的专业技术水平和实际技能应用水平。近年来我院通过理论课程和实践课程两部分来进行教师培训,理论课程由前沿技术培训和专业交叉的知识结构互补性学习两部分,实践课程由小组课程设计和企业项目参与两部分组成,不断提高教师学科交叉的水平。

结语

智能制造专业的发展对我国制造业的转型升级具有重要的影响,该专业的人才培养、课程结构、实践体系都需不断进行调整与修改,从而适应行业的发展。目前各地方高校都在整合资源,创新机制,探索更好的教育途径和能力培养模式,但还有很多的问题和不足,如何进一步优化顶层设计,加强学科交叉建设,突出专业优势、跟上行业发展等。