叶酸强化食品研究进展

2023-11-20唐子茜曾小峰商桑周茂林曾志红

唐子茜,曾小峰,商桑,周茂林,曾志红

(重庆市农业科学院,重庆 401329)

叶酸(folate、folic acid)属维生素B9,是一类具有相似化学结构的化合物的统称,由喋啶、p-对氨基苯甲酸与一个或多个L-谷氨酸共轭组成,其生物活性形式为四氢叶酸(tetrahydrogen folic acid,THFA)[1-2]。

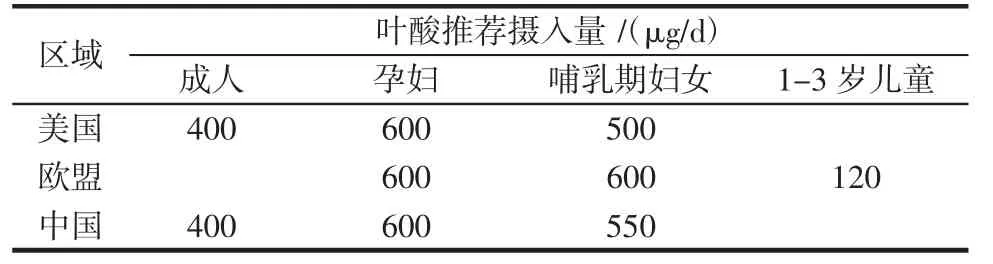

叶酸在细胞增殖、促进人体生长发育及维护人体健康中具有重要作用。体内一碳单位代谢有了叶酸的参与后,才能进一步合成嘌呤、嘧啶等物质,从而保证蛋白质与DNA 的合成[3]。目前大量的临床医学研究表明,摄入足量的叶酸能够有效预防新生儿神经管畸形、巨幼红细胞性贫血等疾病[4]。在国务院办公厅印发的《国民营养计划(2017-2030 年)》中也将控制孕妇的叶酸缺乏率列入了重大行动及主要目标。近年来,叶酸也逐渐被证明了能够预防和改善心血管疾病及神经系统性疾病[5],而叶酸的缺乏则可能增加细胞癌变的风险,从而引发结直肠癌、胰腺癌等[6]。大多数国家的叶酸推荐摄入量为成人300 μg/d、孕妇400 μg/d,美国、欧洲、中国的叶酸推荐摄入量[7-9]见表1。

表1 不同区域的叶酸推荐摄入量Table 1 Recommended daily folate intake in different areas

由于人体自身不能合成叶酸,因而天然叶酸主要从外界食物中摄取。天然叶酸主要存在于一些豆类和绿色蔬菜中,其中叶酸含量比较高的有豆类食品及深绿叶蔬菜(菠菜)。在奶制品、肉类、鸡蛋蛋黄、动物肝脏、部分水果(如柑橘、香蕉)中也含有一定量的叶酸[10]。近年来,高叶酸玉米的品种选育获得突破,董会等[11]选育出的京科糯928 品种的叶酸含量达到了305.43 μg/100 g。

虽然部分食物中富含叶酸,但由于叶酸理化结构的不稳定性,使其容易受到氧气、光照、高温及pH 值的影响而分解[12],因此叶酸在食品加工过程中的损失十分明显,也导致了人体通过膳食摄取的叶酸量不能充分满足日常所需。探究叶酸与食品加工的关系及研发叶酸强化食品,对保障消费者的叶酸摄入水平,改善人群的健康状况具有重要意义。

本文综述食品加工工艺对食品中叶酸水平的影响,各类叶酸保护剂及国内外叶酸强化的功能性食品的研究进展,以期为富含叶酸食品的开发提供参考。

1 叶酸与食品加工工艺

天然叶酸主要存在于食物中,因此探究常规食品加工工艺(热烫、蒸汽加热、微波加热、低温储存、发酵)对食品中叶酸含量的影响,有利于优化餐厨与工业食品加工技术,对于维持食品中叶酸含量与有效提高人群叶酸摄入量具有重要价值。

1.1 热烫

热烫(煮)是一种传统与常见的食品加工方式,指用100 ℃的沸水加工食品。研究表明,热烫会导致食物中叶酸明显流失。这主要是由于叶酸是一种水溶性的维生素,食品中的叶酸与沸水接触后溶解在水中,并且较高的水温也会破坏食品中叶酸的稳定性。Bureau 等[13]分析了热烫后4 种冷冻蔬菜中叶酸含量的变化,结果表明,切碎的菠菜热烫15 min 后,叶酸含量由272 μg/kg减至15 μg/kg,西蓝花和花菜热烫6~7 min 后,叶酸含量由188 、170 μg/kg 分别减至76、77 μg/kg,绿豆热烫9 min 后,叶酸含量由113 μg/kg 减至83 μg/kg。Stea等[14]分析对比热烫与真空低温慢煮对土豆中叶酸含量的影响,结果表明热烫导致明显的叶酸流失(约59%~72%),而将土豆以真空低温慢煮的方式包装在密封袋中,减少与水的接触后,其叶酸没有明显流失。Maharaj等[15]发现热烫与油煎都会影响南非的绿叶蔬菜(如辣木叶、芋头叶、苋属植物叶等)及非绿叶蔬菜(秋葵、四季豆)的叶酸水平,热烫所导致的叶酸损失明显高于油煎,且在热烫用水中也发现了一定量的叶酸。

1.2 蒸汽加热

蒸汽加热指用100 ℃左右的蒸汽加热食品,较高的蒸汽温度使得食品中的叶酸受热不稳定而部分分解,因此蒸汽加热会导致食品中的叶酸部分损失。Pan等[16]分析了蒸汽加热对6 种土豆中叶酸含量的影响,试验结果表明有2 种土豆在蒸汽加热后叶酸含量没有明显变化,而其余4 种土豆在蒸汽加热后叶酸含量均有所下降。虽然蒸汽加热也会导致食品中的叶酸损失,但其所造成的叶酸损失率低于热烫,这是因为蒸汽加热减少了食品中叶酸与水的直接接触,从而使更多的叶酸留在食品中。Delchier 等[17]利用高效液相色谱(high performance liquid chromatography,HPLC)法分析绿豆在热烫及蒸汽加热后的叶酸含量变化,试验表明绿豆中的叶酸在热烫后的损失率高于蒸汽加热后的损失率。Bureau 等[13]对比热烫、蒸汽加热等对蔬菜中叶酸含量的影响,试验发现绿豆中的叶酸损失率在高压蒸汽加热及热烫后分别为10%、26%,菠菜中的叶酸损失率在高压蒸汽加热及热烫后分别为61%、94%。

1.3 微波加热

微波加热指利用微波的能量特征(波长短、振动频率高)对物体进行加热。随着工业化时代的快速发展,微波加热作为一种新型的热加工方式也成为食品加工领域的研究热点。与蒸汽加热相似,微波加热也会导致食品中叶酸的损失,但其所导致的叶酸损失率低于热烫。Islam 等[18]利用液相色谱串联质谱(high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HPLCMS)分析了热烫、蒸汽加热、微波加热后玉米中的叶酸含量变化,结果表明,将脱皮的玉米棒在2 L 的沸水中煮15 min,其叶酸的损失率为45%,而微波炉加热5 min后玉米棒中叶酸的损失率为15%,蒸汽加热后玉米棒中叶酸的损失率为12%,因而建议利用微波加热和蒸汽加热对玉米进行加工,有利于减少玉米加工后的叶酸流失。Bureau 等[13]同样发现相比于热烫,13 种冷冻蔬菜在蒸汽加热及微波加热后的叶酸损失率更低。

1.4 低温储存

低温储存指将食品放在低温的环境下以减缓其腐败变质程度并延长保质期。大部分的研究表明,将食品在低温下储存有利于稳定食品中的叶酸含量。Phillips 等[19]发现,西蓝花、柑橘、草莓、香蕉等蔬菜水果在-60 ℃条件下贮藏12 个月后,其叶酸含量均没有变化。然而也有部分研究者发现,在低温储存条件下,食品中的叶酸含量仍然有所减少,这可能是因其受到食品前处理技术及储存条件中的光和氧气等的影响。Czarnowska 等[20]探究绿豆、黄豆、西蓝花、花菜、菠菜等蔬菜在-18 ℃储存3、6、9、12 个月过程中叶酸含量的变化,结果发现在试验期间蔬菜中的叶酸含量都有明显下降,尤其是黄豆和绿豆在储存9 个月后,叶酸损失率分别达到了95%、75%。这可能是食品前处理方式(切碎)破坏了蔬菜细胞的结构,从而释放了能够氧化和改变叶酸结构的内源酶。Octavia 等[21]发现,将草莓在4 ℃下储存6 d 后,其叶酸含量明显下降,原因可能是环境中氧气与光的存在影响了叶酸的稳定性。

1.5 发酵

随着对微生物探索的逐步深入,研究人员发现部分微生物自身具备生产叶酸的能力。传统的加工方式如热烫、装罐等,会减少食品中叶酸的含量,而选用能产生叶酸的微生物发酵食品则能在一定程度上提高食品中叶酸的含量[22]。因而利用产叶酸的微生物对食品进行发酵加工,成为提高叶酸含量的重要食品加工方式之一。发酵技术在乳制品、主食类制品等方面应用较为广泛。食品发酵在赋予食品新的质构与风味的同时,还可以增加食品中叶酸的含量,增强食品的营养功能。Jiao 等[23]利用能产生叶酸的嗜热链球菌与乳酸菌发酵牛奶,明显提高了牛奶中叶酸的含量。Tamene 等[10]利用发酵技术提高了画眉草面包中的叶酸含量。Liang 等[24]用小麦粉制作了面包、面条、馒头等食品,发现小麦粉经发酵制成面包和馒头后,其叶酸含量显著增加,而小麦粉未经发酵制成的面条,其叶酸含量有所下降。

对果蔬类食品进行发酵加工也能提高其中的叶酸含量,同时也丰富了叶酸强化食品的种类,为消费者提供了更多的营养膳食选择。Mosso 等[25]利用能产生叶酸的乳酸菌对安第斯山土豆、苋菜发酵,研制出了一款叶酸强化素食产品,该产品在储存期间,质构没有发生明显变化。Walkey 等[26]选用了19 种酿酒酵母发酵葡萄,酿造含高叶酸的白葡萄酒和红葡萄酒。

2 叶酸与保护剂

由于叶酸在食品加工过程中容易受到水、氧气、光照、温度等因素的影响而分解,因此探索能稳定叶酸结构的保护剂,对于提高食品中叶酸的传递效率与稳定食品加工过程中的叶酸含量至关重要。目前,主要发现的叶酸保护剂有抗坏血酸、蛋白质、碳水化合物及其他化学添加剂。

2.1 抗坏血酸

抗坏血酸是机体内新陈代谢中十分重要的还原剂与抗氧化剂,作为一种在食品加工中常见的添加剂,其与叶酸的交互协同作用也能够增强叶酸在食品加工过程中的稳定性及抗氧化性,从而减缓叶酸的损失,提高加工食品中叶酸的含量[27]。Liu 等[28]在葡萄酒储存过程中发现,抗坏血酸的添加能够减缓葡萄酒中叶酸的氧化分解程度。Indrawati 等[29]对比了添加抗坏血酸(0.5 mg/g)与没有添加抗坏血酸的胡萝卜汁、芦荟汁中叶酸的稳定性,试验结果表明在高压、高温的条件下,抗坏血酸的存在能够增强叶酸的热稳定性及抗压稳定性。Oey 等[30]发现,当抗坏血酸作为单一抗氧化剂存在于含氧环境中,其浓度为起始环境中氧气含量的2 倍时,能有效抑制叶酸降解。

2.2 蛋白质

部分蛋白质能与叶酸通过化学键作用结合,形成稳定的非共价复合物,从而可成为叶酸在食品加工中的运载工具与保护剂。Shahraki 等[31]利用紫外可见光谱、3D 荧光光谱与分子对接技术探究了食品中常见的β-乳球蛋白与叶酸的反应机制,发现β-乳球蛋白可以通过疏水作用和叶酸结合形成稳定的复合物。Cen 等[32]发现,鸡蛋卵清蛋白能与叶酸通过分子间亲水/疏水作用结合,形成较大且稳定的蛋白质颗粒。Ochnio 等[33]利用大豆粉制备的球蛋白能与叶酸结合,从而形成稳定的纳米级复合物,且该复合物也能够增强干酪乳杆菌BL23 的生物活性,在叶酸强化食品研制工艺中具有较强的应用潜力。

2.3 多糖

糖类物质作为食品中的主要成分,在加工过程中会与叶酸发生一系列理化反应,影响叶酸的结构与稳定性。相比于部分单糖(葡萄糖、果糖等)与食品中的叶酸发生化学反应从而破坏叶酸结构[34-35],部分多糖对维护叶酸的结构与稳定性则具有积极作用,其能够与叶酸通过化学键的相互作用结合,形成稳定的生物大分子。因此,这类多糖在食品加工中可作为运输叶酸的有效载体,以提高叶酸的传递效率。Fathima 等[36]以壳聚糖为主要原料制备了能够运载叶酸的壳聚糖纳米颗粒,增强叶酸稳定性的同时,提高了细胞对叶酸的吸收与代谢效率。Acevedo-Fani 等[37]利用海藻酸与壳聚糖研发了含叶酸的可食用亲水性纳米材料,能显著提高叶酸的对光稳定性,并有效调控叶酸的释放速率。Ali Ganie 等[38]发现,菊粉(植物中的储备性多糖)能与叶酸共价结合,使叶酸在不同的pH 值环境中更加稳定,并且该复合物在胃肠道试验中也能有效释放叶酸。

2.4 其他化合物

部分学者研究了其他化合物对叶酸的保护作用。Rozoy 等[39]探究了在pH5.5 的缓冲剂中的表没食子儿茶素没食子酸酯与儿茶素对叶酸稳定性的影响,结果表明,在常温大气中储存12 h 后,含有儿茶酸提取物的缓冲剂中的叶酸含量为90%,不含儿茶酸提取物的缓冲剂中叶酸含量为74%。Patring 等[40]通过模拟食物环境,探究了4 种抗氧化剂(2-巯基乙醇、二硫苏糖醇、2,3-二巯基-1-丙醇、2-硫代巴比妥酸) 在样品加热、长时间贮藏、冷冻与解冻循环过程中叶酸的稳定性,结果表明2,3-二巯基-1-丙醇稳定叶酸的效果最佳。Puthusseri 等[41]发现,在拟南芥叶的生产过程中,水杨酸的添加能够有效提高其中的叶酸含量,其原因可能是水杨酸诱导了拟南芥叶中与叶酸代谢有关基因的进一步表达。

在食品加工、包装及储存过程中,光照对叶酸含量的影响也不容忽视,因此在光照条件下能有效维持叶酸稳定性的保护剂也被逐步探索。Wusigale 等[42]研究表明,羟基肉桂酸(咖啡酸、阿魏酸、对香豆酸)、黄酮类(槲皮苷、表没食子儿茶素没食子酸酯)、姜黄素、白藜芦醇、对苯醌都能增强叶酸的对光稳定性,其中效果最好的是咖啡酸,且酚类物质比烯烃双键类化合物更能高效地维护叶酸的稳定性。Mohammed 等[43]从天然孢子中提取出了有机化合物—孢粉素(Lycopodium clavatum sporopollenin),能减缓叶酸在紫外线和阳光下的降解程度。Wang 等[44]发现,单宁酸具有自由基清除的作用,从而提高叶酸的对光稳定性。

3 国内外叶酸强化功能性食品的研究进展

随着各行业的交叉融合发展,食品加工工艺手段也逐渐丰富。目前,国内外叶酸强化食品的研发焦点主要为利用基因工程技术对含叶酸的植物细胞以及产叶酸的微生物细胞进行基因修饰,从而使细胞代谢产生更多的叶酸;组合不同种类能产生叶酸的微生物,充分利用其生物活性发酵出富含叶酸的产品;利用微胶囊包埋技术将人工合成的叶酸包埋后添加在食品中,提高叶酸在加工过程中的稳定性;利用辐照、超声波及其他技术研制叶酸强化食品。

3.1 基因工程

通过基因工程对细胞内与叶酸合成相关的代谢基因进行修饰是研制叶酸强化食品的重要工艺,并且具有较高的经济成本效益[45]。De Lepeleire 等[46]通过在马铃薯块茎细胞的线粒体中导入了控制叶酸合成的下游基因HPPK/DHPS 和FPGS,从而研制出了叶酸含量为普通马铃薯块茎12 倍的叶酸强化型马铃薯块茎。Liu 等[28]利用生物工程技术使酿酒酵母中的FOL2 基因超表达,从而研制出了含高叶酸的葡萄酒(叶酸含量为248 μg/L)。Storozhenko 等[47]使野生大米细胞中合成叶酸的基因超表达,将野生大米中的叶酸含量提高了100 倍(叶酸含量为38.3 nmol/g),从而实现食用100 g 精米就能达到成人每日所需叶酸摄入量的4 倍。Puthusseri 等[41]发现使拟南芥菜中调控叶酸合成蛋白的基因超表达,可以提高叶酸的含量及叶酸在储存期间的稳定性。

3.2 组合微生物发酵

相比于传统的利用单一菌株对食品发酵,组合不同的产叶酸的发酵菌株对食品进行发酵更能有效提高发酵食品中的叶酸含量。Zahed 等[48]利用乳酸菌及组合了乳酸菌与丙酸菌(Propionibacterium freudenreichii)两种菌株分别发酵制作了两款酸奶,对比发现利用两种菌株共同发酵而成的酸奶含有更多的叶酸,且将酸奶中的叶酸含量提高了49%。Chandrasekar 等[49]使用乳酸乳球菌N8 和布拉迪酵母菌SAA655 组合发酵,得到一种蒸米蛋糕,研究表明,相较传统的制作蒸米蛋糕的方式(约50 %的叶酸损失),利用这两种菌株组合发酵蒸米蛋糕会提高其中的叶酸含量。Bationo 等[50]组合2 种特定菌株(植物乳酸杆菌6.2 与发酵乳酸杆菌MW2 或MW8.2)发酵,可将燕麦粥中叶酸含量提高约3.0 μg/100 g(鲜样)。Albuquerque 等[51]组合了乳酸杆菌与嗜热链球菌ST-M6 或TH-4 以发酵豆乳,显著提高了豆乳中的叶酸含量,并发现在发酵过程中添加百香果副产品或者低聚果糖,有利于菌株的生长并产生更多的叶酸。

3.3 微胶囊包埋技术

目前,已有在主食类食品(如玉米面粉的相关制品)制作过程中直接添加人工合成的叶酸,从而研制一系列叶酸强化的谷物类食品的相关工艺[52],但此类叶酸强化食品在加工及烹饪过程中,其叶酸损失率也较为明显[53]。因而,越来越多的研究者利用微胶囊包埋技术将叶酸包埋在特定的材料后再添加到食品中,可以有效提高叶酸在食品加工过程中的稳定性。

微胶囊包埋技术是指通过特定的载体(屏壁)将目标成分包住,以提高食品中生物活性分子的稳定性[54]。Shrestha 等[55]探究了微胶囊包埋后的叶酸在饼干烘焙过程中的稳定性,结果表明,饼干在180 ℃下烘焙5 min后,通过喷雾干燥技术用果胶与海藻盐(质量比为80∶20) 包埋的人工合成的叶酸与没有包埋的叶酸相比,在加工过程中表现出了更强的稳定性。KamaliRousta等[53]发现,包埋在脱脂牛奶粉中的叶酸在食品加工过程中的稳定性更高,并且利用脱脂牛奶粉与抗坏血酸钠同时包埋叶酸,对维护叶酸在食品加工过程中的稳定性也具有积极影响。Liu 等[56]在面粉中分别添加了包埋后的叶酸(添加量为4.5 mg/kg)与没有包埋后的叶酸(添加量为4.0 mg/kg)制作成两种面条,试验结果表明,在面条的制作及烹饪(煮、炒)过程中,微胶囊包埋中的叶酸表现出了更强的稳定性。

3.4 其他叶酸强化食品技术

部分研究者利用物理前处理技术,有效提高了食品在加工、贮藏后的叶酸含量。Pinela 等[57]在对西洋菜进行辐照处理后,发现相比于没有辐照过的西洋菜,被1、2、5 kGy 辐照过的西洋菜在4 ℃下贮藏7 d 后,其中的叶酸含量更高;然而,采用同样的辐照方式处理一类法国酢浆草属类植物后却没有得到相似的结果,这可能是因为辐照处理对食品中叶酸的保护作用受到辐照剂量及食物自身质构的交互影响。Tiozon 等[58]利用超声波处理糙米与精米后,将其在含有0.01%~0.1%的叶酸溶液中浸泡,其中的叶酸含量分别提高了1 982倍与4 054 倍;在随后的水洗及烹饪试验中发现,经过超声波处理浸泡后的富含叶酸的糙米的叶酸保留率也较高,约为93.53%。

Gu 等[59]在母鸡的饲料中添加叶酸,生产出叶酸含量高于空白对照组2 倍的鸡蛋,并发现该方法对鸡蛋的品质(如质量、蛋黄比例等)没有明显影响。López-Nicolás 等[60]在精白面包和全谷物面包的发酵制作过程中添加了甜菜(20 g/100 g)或菠菜(40 g/100 g)后,将其中的叶酸含量分别提高了约2~3 倍,这可能是因为甜菜、菠菜等蔬菜本身含有叶酸及其他类维生素物质等。且相应的市场调查显示,含有蔬菜的叶酸强化面包也较受消费者喜爱。

4 结语与展望

叶酸作为在人体生长发育中必不可少的营养素之一,足量的叶酸摄入对维持人体健康至关重要。提高叶酸在食品加工中的稳定性及研发更多富含叶酸的食品,在满足人们营养需求的同时,也具有广阔的研究前景和市场空间。但目前能够稳定或者提高叶酸在食品加工后含量的相关食品加工工艺较为单一,且叶酸强化营养食品种类较少。因此,可借助现代基因工程、代谢组学技术修饰植物类与微生物类细胞基因,从而提高食品中的叶酸含量。食品发酵行业可因地制宜地利用我国现有食品资源,结合我国居民的饮食消费习惯,利用发酵技术研制出种类丰富的叶酸强化发酵食品。除此以外,可探索研发更多且能够在食品级别中应用的叶酸保护剂,综合利用物理、化学等加工工艺,结合多种食品成分,研发出更多叶酸强化食品,以满足人群日益增长的健康需求,丰富膳食选择。