考虑滑带变形劣化特征的类土质滑坡稳定性模拟分析

2023-11-20陈志超

陈志超

(1.福建省地质工程勘察院,福建 福州;2.自然资源部丘陵山地地质灾害重点实验室,福建 福州)

绪论

根据对金钟山滑坡的初步勘察,金钟山滑坡具有较厚的残坡积土层和全风化层,这种土层具有明显结构性特征,多数学者将这类性质介于岩质和土质之间的过渡类型称为类土质[1]。香港地区将风化花岗岩称为腐岩(Saprolite),“它是指处于全风化带和强风化带中的并保留原有结构的岩土混合体”[2]。

该滑坡是宁德境内最大的类土质滑坡,可作为福建省内类土质滑坡的典型代表。仅从规模和代表性的角度就具备重要的研究价值。坡体经过两次大规模治理,仍不能保持稳定。研究者认为其与滑坡滑带参数的选取有着重要关系,类土质滑坡破坏后,其岩土体参数存在明显的下降现象,不能以原土体强度参数代替滑带参数进行稳定性分析。目前已经有较多学者采用环剪试验获取滑带参数[3],为此,研究拟采用环剪试验获取滑带参数,进行滑坡数值模拟,其最终的治理结果和思路将为相同类型的滑坡防治研究提供较好的借鉴。因此从地质灾害防治研究的角度出发,该滑坡也具备重要的研究价值。

1 滑坡概况

1.1 滑坡特征及演化阶段

滑坡场地地处丘陵地貌单元,滑坡所在山体整体地形浑圆,山体顶部标高133.92 m,山脚标高48.33 m,高差约85 m,山坡自然坡度约20~35°,植被发育。滑坡中心区域内分布地层岩性上覆主要为第四系残积粘性土层(Q4el),下伏为燕山早期第二次侵入中粒花岗闪长岩及其各风化层(γδ52(3)b)。

该滑坡(边坡)共经历4 次主要变化阶段:

(1) 初次综合治理阶段:于2010 年8 月份对拟建设用地原始山坡进行开挖,形成宽约155 m、高度12~28.5 m、坡度约60°的高陡边坡。于2010 年8 月对该边坡进行综合治理支护,在边坡坡脚设置长约50 m,厚度约1 m,高约2 m 的毛石砼挡墙。在坡面设置了预应力为1 000 KN 锚索框架,坡脚与坡顶设置了截排水措施。期间并未出现任何变形。

(2) 滑坡初次变形阶段:2012 年7 月2 日,受降雨影响,边坡上部山坡处出现一道长约80 m 下错裂缝,两个月内由最初的0.1 m 错落到现状1.5~4.3 m,随后坡面局部出现数道走向不一的张拉裂缝,边坡支护区域大部分格构梁发生错断、推挤变形,坡脚地面局部出现隆起迹象,滑坡形成。

(3) 二次治理阶段:2013 年初对滑坡进行综合治理,治理工程包括在原边坡坡顶进行卸载并设置了抗滑桩,桩径2 m,桩间距4 m,桩顶采用预应力锚索加固。治理完工时间为2013 年12 月,施工完成后期间,滑坡继续变形迹象不明显。

(4) 桩前土再次变形阶段:2014 年7 月开始,滑坡抗滑桩前部平台开始逐渐下错沉降,桩间部分挡土板发生断裂顶出,坡面格构梁发生断裂,坡脚挡土墙出现开裂等迹象,现今滑坡在每次持续强降雨过后依然有局部变形破坏迹象发生。

滑坡演化过程见图1。

1.2 滑坡变形监测

根据滑坡桩前土监测孔C8 和坡脚监测孔C11 数据数据显示。抗滑桩桩前平台监测孔C8,变形主要分为2 个期次。初期变形累计最大位移突变区间在26 m 附近,为最初滑带所在位置,表现为剪切变形。0~26 m 区间表现出倾斜特征,表明滑体呈现出整体连续变形,滑体完整性遭到破坏。二次变形在2015 年4-10 月期间,测斜孔0~9 m 区间出现较大变形,推测桩前土在9 m 处出现滑移。估算C8 孔上部累计最大位移量约150~180 mm。

滑坡坡脚C11 监测孔,变形分为两个期次,初期变形最大变形量100 mm,变形突变点位于10 m 附近,变形量约60 mm,滑带位于19 m 附近,表现为剪切变形。该区域变形最大时间为2014 年9 月,9 月以前未见监测数据,2014 年9 月以后变形趋于缓和。二期变形时间在2015 年6-10 月期间,最大累计变形量125 mm。

2 滑坡及滑带强度参数分析

前期勘察设计阶段,滑坡体物理力学参数主要通过常规的室内直剪试验进行确定,对于风化岩体按规范取经验值。主要获取土体天然状态(天然工况)及饱和状态(强降雨工况)直剪抗剪强度参数用以条分法滑坡稳定分析。最终结果如表1 所示。为进一步研究滑带土对滑坡稳定性及支护结构的影响,研究通过环剪试验,获取滑带残余强度参数用以替代土体强度参数。根据测试成果,滑坡滑带土的残余强度参数见表1。

表1 岩土力学参数统计

3 模型设置及工况

为了研究滑坡演化过程的变形特征和变形机理,研究选取了滑坡变形过程中的2 个阶段3 个工况状态进行数值模拟分析。工况①选取滑坡初步开挖并施加挡墙和锚索框架的初次综合治理阶段,工况②为施加抗滑桩的二次治理阶段。另外,由于滑坡在初期变形阶段已发生滑移,滑带已经形成,为了研究滑带土对滑坡整体以及滑坡桩前土的影响,在滑坡二次治理阶段的模拟中,根据根据阶段(1)中的滑带特征及形态,引入滑带模块,设置了针对的对照的工况③模型。

模型岩土体参数采用表1 常规试验成果,土体主要采用饱和参数。滑带参数采用环剪试验得出的残余强度结果,弹性模量取20 Mpa、泊松比取0.30。各工况中的抗滑桩、挡土墙采用实体单元,强度采用混凝土参数。由于篇幅所限仅选取滑坡中部的4-4'主剖面进行2D 建模分析。

4 数值计算结果分析

数值计算结果主要通过滑坡体模型的X 方向位移变化进行分析。X 方向位移变化主要由于该滑坡体主要进行深部位移监测,为方便与监测成果进行比较,选取X 方向位移作为参考值。最终分析结论如下:

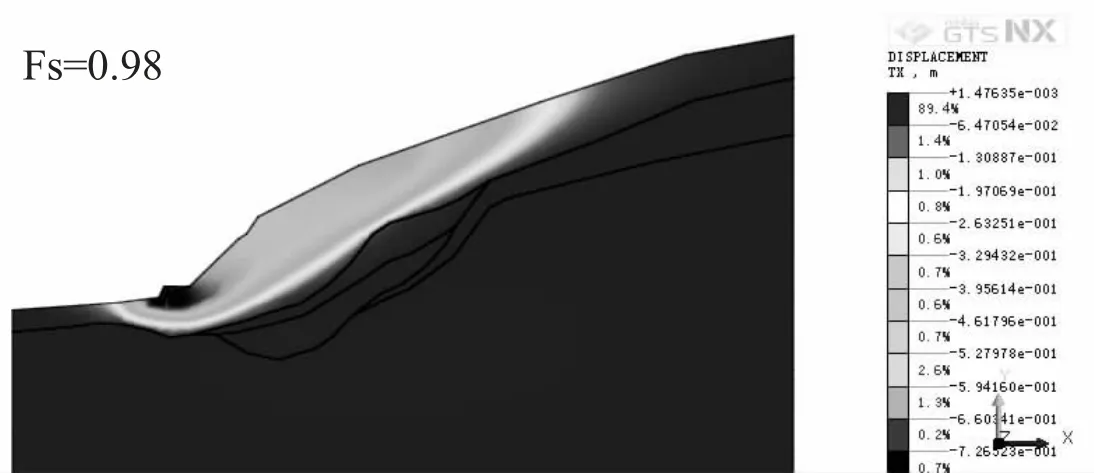

4.1 滑坡初期治理阶段(工况①)

根据工况①X 方向位移云图(见图2)滑坡中后部应变整体分布区间达到坡面以下20~25 m 处,较推测滑坡滑面偏浅,但整体形态基本一致。滑坡X 方向最大位移位于坡脚,位移量约720 mm,坡体中部位移量约300~500 mm,由于该阶段未进行滑坡位移监测,无法判断位移准确性,但根据滑坡变形迹象判断,整体变形状态基本一致。滑坡模型后缘位于坡脚以上约50 m 位置,与实际滑坡后缘位置基本一致。

图2 工况①X 方向变形云图

4.2 滑坡抗滑桩治理阶段(工况②、③)

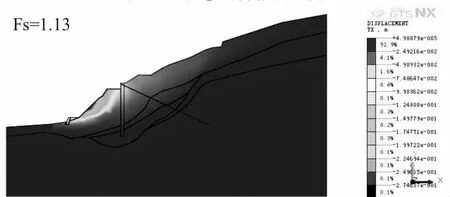

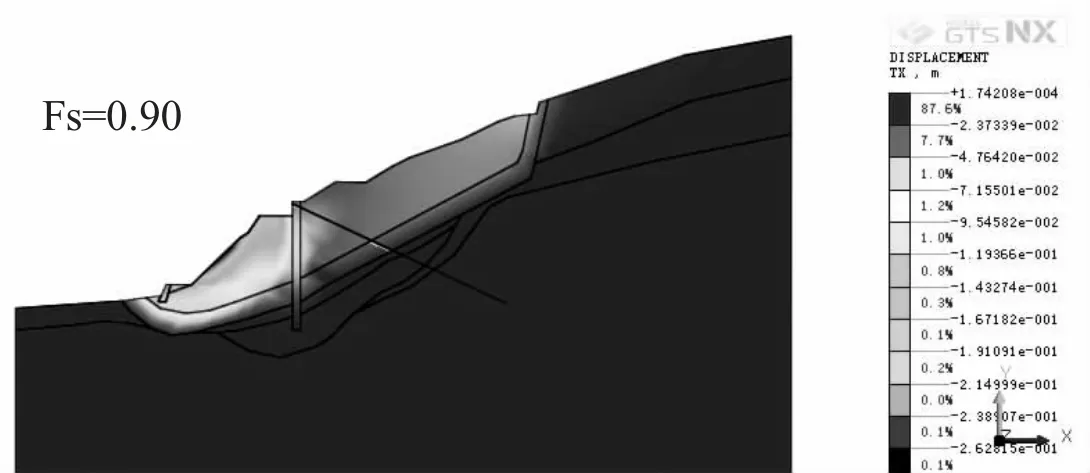

为了研究滑带对滑坡体后期变形特征的影响,采用未施加滑带的工况②和施加滑带的工况③两种工况进行数值模拟分析,两种工况下除了滑带参数变化其他各计算参数均保持一致。

(1) 根据工况②、③模拟结果,两种形式模拟均得出滑坡在抗滑桩施工完成后桩后土体变形量较小,主要变形集中在桩前土,这与1.2 节中的监测结果一致。由此可知,抗滑桩在滑坡后期起到了一定的阻滑作用,滑坡的后期的失稳主要为桩前土的局部变形。

(2) 从变形现象及变形量角度看,根据两种工况下滑坡的X 方向变形云图可知,在未单独施加滑带情况下,最大X 方向位移发生在坡面处,桩前平台位移约120 mm。工况③考虑滑带的作用情况下,其在设置滑带的位置存在明显的应变,抗滑桩桩前土的变形也延伸至挡墙前方,抗滑桩桩后平台的X 方向位移达到了160 mm 左右。根据1.2 节中对滑坡位移的监测结果,在考虑滑带的情况下的数值计算结果与实际更为接近。另外根据现场调查结果,滑坡在二次治理后期挡墙前方平台出现明显变形隆起迹象,因此,工况②模拟结果与该事实相悖,工况③模型与实际更为相符。从稳定性分析角度上看,工况②通过强度折减法计算后的滑坡稳定性系数为1.13,处于基本稳定状态,但滑坡桩前土已发生变形,因此与实际情况部分。工况③滑坡的稳定性系数为0.90,处于不稳定状态,这与滑坡实际情况相符。综上所述,工况③模拟成果与实际更相符。

(3) 滑带的加入使滑坡桩前土变形加大了40 mm,滑坡的整体变形情况受滑带影响明显。由此可知,该滑坡滑带在初次变形后已经形成,并对于后期的变形破坏仍存在一定影响。

工况2 X 方向变形云图和工况3X 位移云图,见图3和图4。

图3 工况②X 方向变形云图

图4 工况③位移云图

5 结论

(1) 金钟山滑坡涉及土石方量约25×104m3。滑坡体主要物质为残坡积砂质粘性土,具部切穿全风化层,属推移式中层中型土岩混合质滑坡。滑坡物质具有一定的原岩结构,在原生状态及破坏重塑状态下具有明显的强度差异。

(2) 研究采用有限元对滑坡2 个变形阶段3个工况进行建模分析,数值计算结果与实际变形结果及变形过程基本一致。滑坡体初期变形阶段滑坡以整体变形为主,抗滑桩施工完成,以桩前土的局部变形为主。

(3) 滑带土滑带土在初次变形后仍对滑坡变形起到一定的影响,主要表现在桩前土变形受滑带影响,整体加深,并从挡墙前部剪出。